仪式圣地的兴起

内蒙古赤峰市和辽宁西部的朝阳市,被考古学家称作“辽西地区”,自距今约8 000 年的兴隆洼文化时期起,即开始种植小米,形成了独特的文化传统。到了距今约 6 000 年,在兴隆洼——赵宝沟文化基础上形成了红山文化,持续至距今 5 100年左右 [1] ,在其晚期,社会发展达到顶峰。

红山社会的发展首先表现为聚落数量和总面积的急剧增加。在内蒙古敖汉旗,红山文化遗址多达 500 余处,而其前的兴隆洼文化和赵宝沟文化的遗址加起来也不过 100 处 [2] 。对敖汉旗蚌河下游史前遗址的系统调查共发现和确认红山文化遗址 23 处,遗址总面积 75.4 万平方米 [3] 。此区域内兴隆洼文化和赵宝沟文化的遗址数量分别只有 5 处和 6 处,遗址总面积分别为 3.7 万平方米和6.55 万平方米。红山文化各遗址面积从 2 000 至 210 000 平方米不等,明确分化为中心聚落、次级聚落和一般聚落三个等级。在对赤峰地区的聚落调查中,发现了同样的现象。在 700 多平方公里的范围内,识别出了 14 个聚落组,每个聚落组中都有核心聚落 [4] 。这样的“区域聚落等级化”,是考古学判断等级社会出现的重要指标 [5] 。

红山文化最令人惊叹的社会发展的证据,来自大凌河流域。在辽宁建平和凌源交界的牛河梁周围,发现了大规模遗址群。那是一个方圆 50 平方公里的与世隔绝的“圣地”,未见明确的居住性聚落,集中分布着祭坛、积石冢和“女神庙”,大型墓葬随葬有特殊内涵的玉器 [6] 。这些特殊迹象表明,这里是红山文化精心营建的“仪式圣地”。

牛河梁遗址群中,有 16 个地点工作比较充分,发现有各类仪式性建筑,还有和这些建筑密切相关的墓葬 70 余座。这些特殊的墓葬中,几乎只随葬玉器 [7] 。玉器种类包括猪龙形器、勾云形器、斜口筒形器、鸟、玉人等,明显具有宗教内涵。可见,这些墓主人明显属于掌握宗教权力的特殊阶层。这些墓葬结构、规模、位置、随葬玉器的种类和数量不同,可知这个特殊阶层的内部,也有明确的等级。

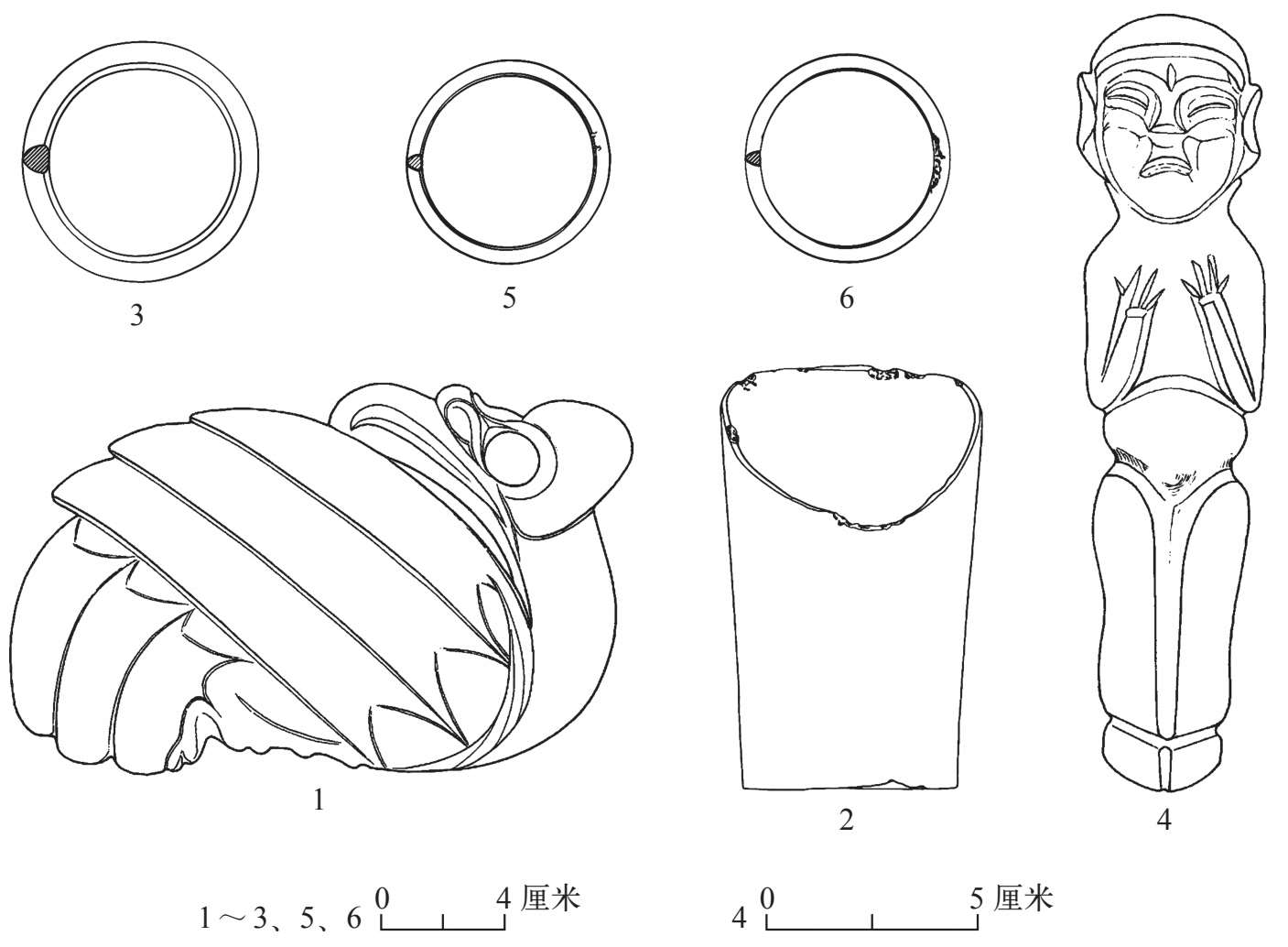

最高等级者为积石冢的中心大墓,位于冢的中心位置,有带阶梯的墓圹和石棺,随葬的玉器种类更特殊,数量也更多。牛河梁第十六地点的中心大墓M4 即是其中代表。该墓深埋在覆盖面积约 90 平方米的积石冢之下。墓圹是在坚硬的基岩上开凿出来的,长 3.9、宽 3.1、深 4.68 米,北壁有台阶。墓底的石棺以石板砌成,内葬年龄 40~50 岁的成年男性一人。墓中随葬 6 件玉器和 2 件绿松石坠:墓主头顶下枕 1 件长 20.43 厘米的长颈、回首、敛翅玉鸟,右腹放 1 件玉斜口筒形器(龟身体的抽象形态),左盆骨处放 1 件玉人,另有 3 件玉环,分别在右臂和下腹部(图八~一一)。玉器数量虽不多,但玉鸟和玉人均仅见于此墓,斜口筒形器也是高等级墓葬的标志。

图八 牛河梁N16M4 随葬品出土情境

(采自《牛河梁:红山文化遗址发掘报告(1983~2003 年度)》图版二七五)

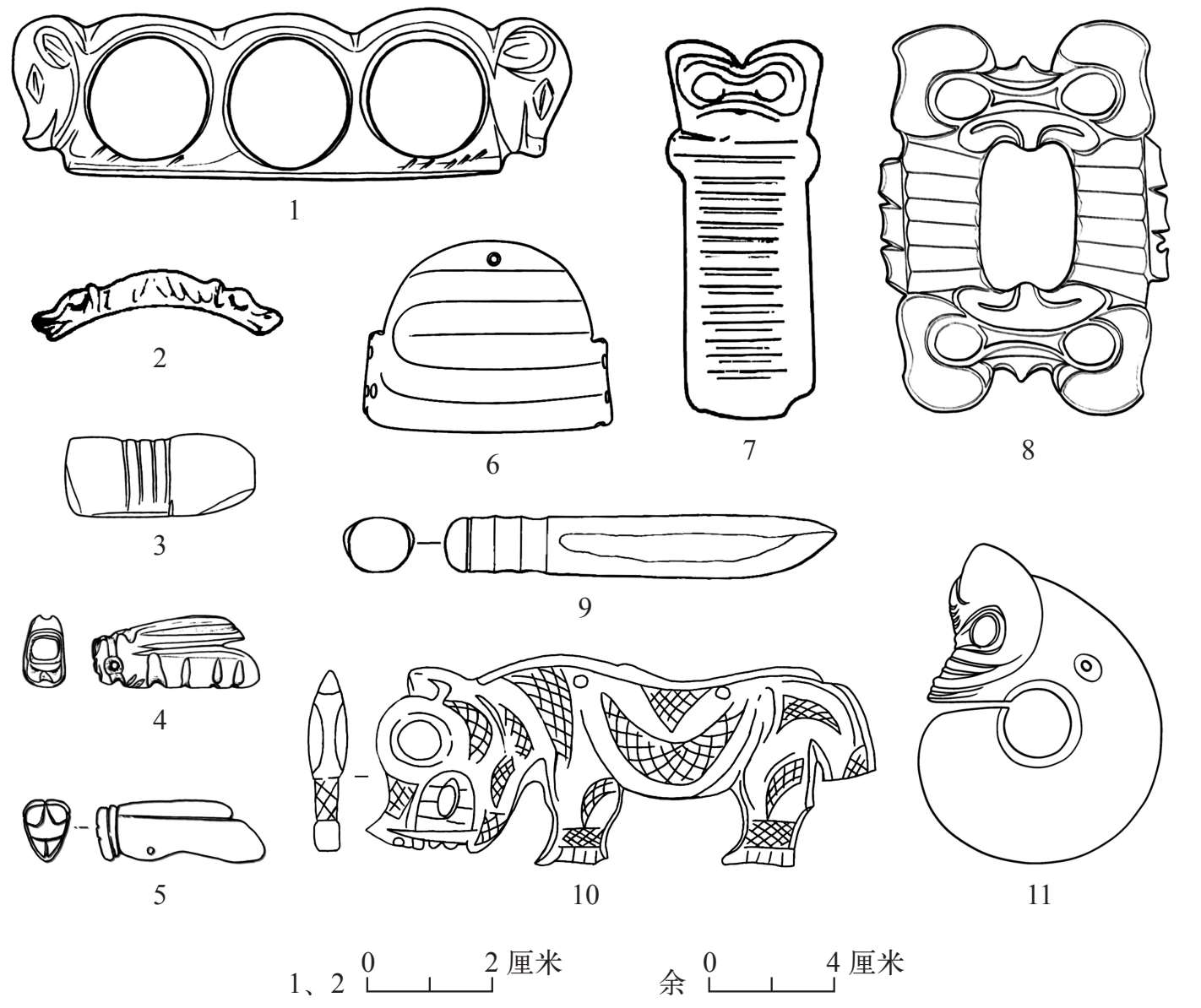

图九 牛河梁N16M4 随葬玉器

1.鸟 2. 斜口筒形器 3、5、6.环 4. 人

图一〇 牛河梁N16M4∶1 玉鸟

图一一 牛河梁N16M4∶4 玉人

红山文化的仪式性建筑包括所谓“女神庙”、祭坛、祭祀坑和祭祀平台等。

“女神庙”位于第一地点,包括两个部分。北部是一个长方形半地穴建筑,南北长 18.4、东西宽 6.9 米,发掘的深度约 1 米,为了妥善保护该遗迹,下面的堆积没有清理 [8] 。清理出的遗物中,有建筑内侧墙皮和倒塌下来的顶部,其上都有红色几何图案。最重要的遗物为著名的“女神像”,是镶嵌绿松石眼珠的泥制人面(图一二)。此外,还发现一个有獠牙的动物的泥塑下颌,以及泥塑鸟爪残块、大型陶器。出土了不少泥塑人体碎块,至少属于 7 个个体。胸部残块表现出女性特征。多数泥塑人体部位都有真人大小。有一件人耳泥塑,长度相当于真人耳的 3 倍,可见原来有巨型泥塑人像。

图一二 牛河梁“女神庙”N1J1 B∶1泥塑人头像

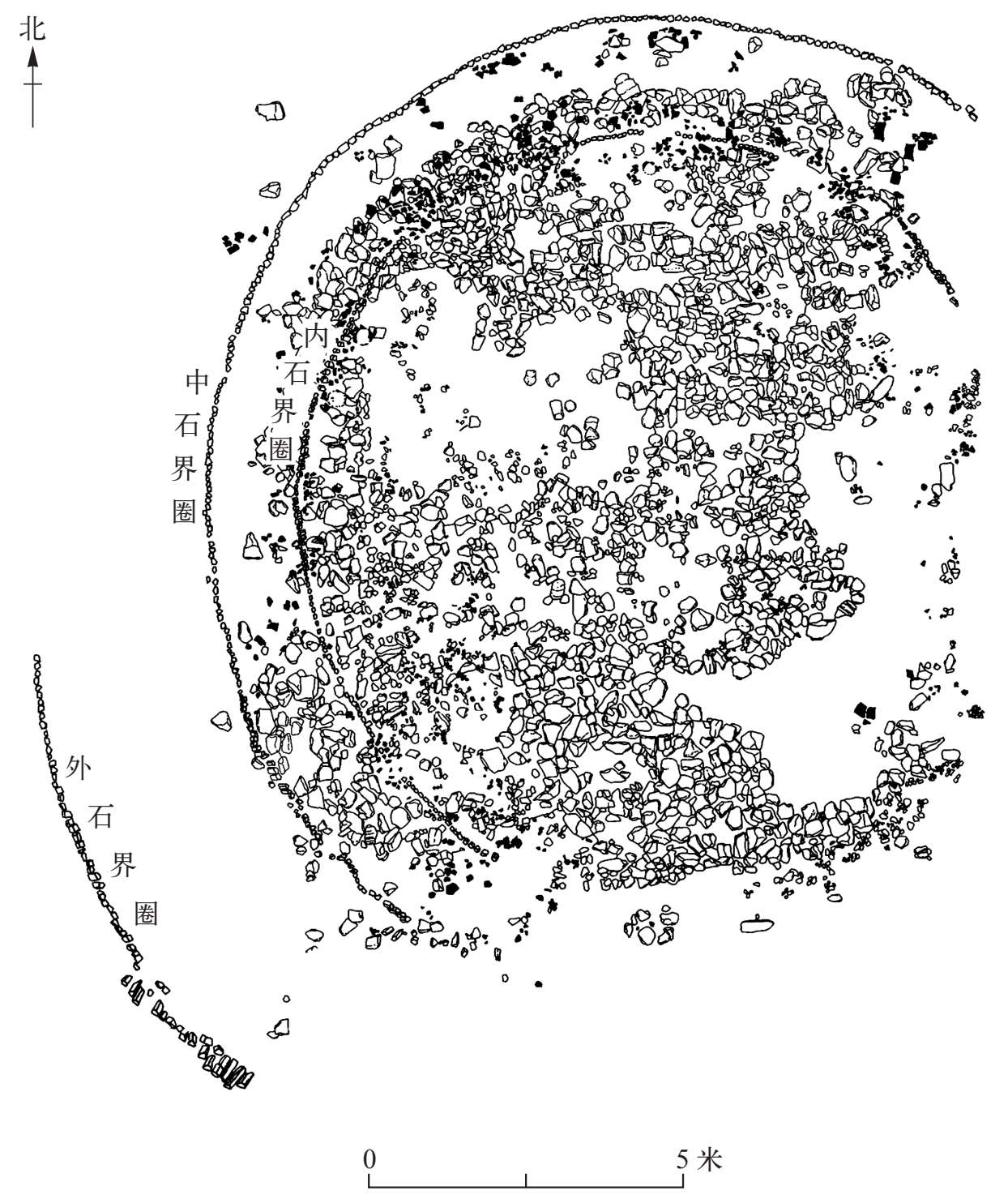

祭坛的形状各不相同。牛河梁第五地点的一座祭坛为长方形,长 8.5、宽 6 米。四周砌石整齐,中间填有小石块,下面发现 4具人骨。圆形祭坛也很流行。牛河梁第二地点的一座祭坛呈圆形,分三阶,每阶都由竖立着的呈自然多棱形的花岗岩石块包裹,形成三个同心圆石圈(图一三)。中圈保存最好,由 234 块石块组成,直径 15.6 米。外圈的直径估计为 22 米,内圈的直径估计约11 米。中圈内侧摆放了一圈筒形器。内圈里面铺设白色石灰岩石块,形成一个较平整的顶部。在顶部石块堆积中发现 3具人骨。

图一三 牛河梁N2Z3 平面图

(采自《牛河梁:红山文化遗址发掘报告(1983~2003 年度)》N2 图八七)

牛河梁第十三地点有一个被称作“小金字塔”的圆形祭坛。其主体为一人工堆筑夯打起来的圆台,外表以白色石灰石覆盖,直径 40、高 7 米。圆台外有直径 60、高 1 米的石灰石矮墙环绕。石墙外,还有一条碎石带,上面散落着红陶碎片,也曾经发现过人骨。

“祭祀平台”发现于“女神庙”以北的山顶,面积 175×159 平方米。四周有石磡包裹。在平台表面上采集到了陶器残片和烧土。在平台北部,有一条 13 米长、6米宽的红烧土带。在小规模试掘中发现未经烧制的泥塑人像残块,有真人大小。最新的发掘表明,整个山顶经过大规模人工整治。由其位置和面积看,应该是牛河梁祭祀区的核心建筑所在。

在“祭祀平台”向南远望,可见三座山峰,形如猪首或熊首,中部山峰如面部,两侧山峰如双耳。考虑到红山文化对猪有特别的崇拜,有学者推测这三座山峰,很可能是牛河梁第一地点仪式活动的祭拜对象 [9] 。这些祭祀设施和积石冢与周围山川密不可分,共同形成牛河梁这个仪式圣地的神圣景观。

考古发现充分反映出红山社会高度复杂化的具体状况。

蚌河流域的聚落群,应该代表基本的社会组织,其规模和结构与西方学者提出的“酋邦”颇为接近 [10] ,在对中华文明起源的研究中,通常被称作“古国”。这个概念是已故著名考古学家苏秉琦先生提出来的,指的是“高于氏族部落的、稳定的、独立的政治实体” [11] 。

建设牛河梁这样大规模的“仪式圣地”,需要大量人力物力,也需要复杂社会机构的组织。美国学者尼尔森曾推测,可能要几百个村落的支持 [12] 。这相当于几十个像蚌河下游这样规模的聚落群体。这一推测可能颇为符合实际情况。由此可见,这样的“仪式圣地”,不是某个聚落或区域聚落群体能够独享的,更可能是周边多个区域聚落群体的共同圣地 [13] 。也就是说,当时已经形成了众多古国的联盟。

很明显,宗教是各红山古国的领导者获得、展示和维护权力的重要手段,也是形成古国联盟的最强大纽带。

红山文化宗教的核心正是“天极宇宙观”。

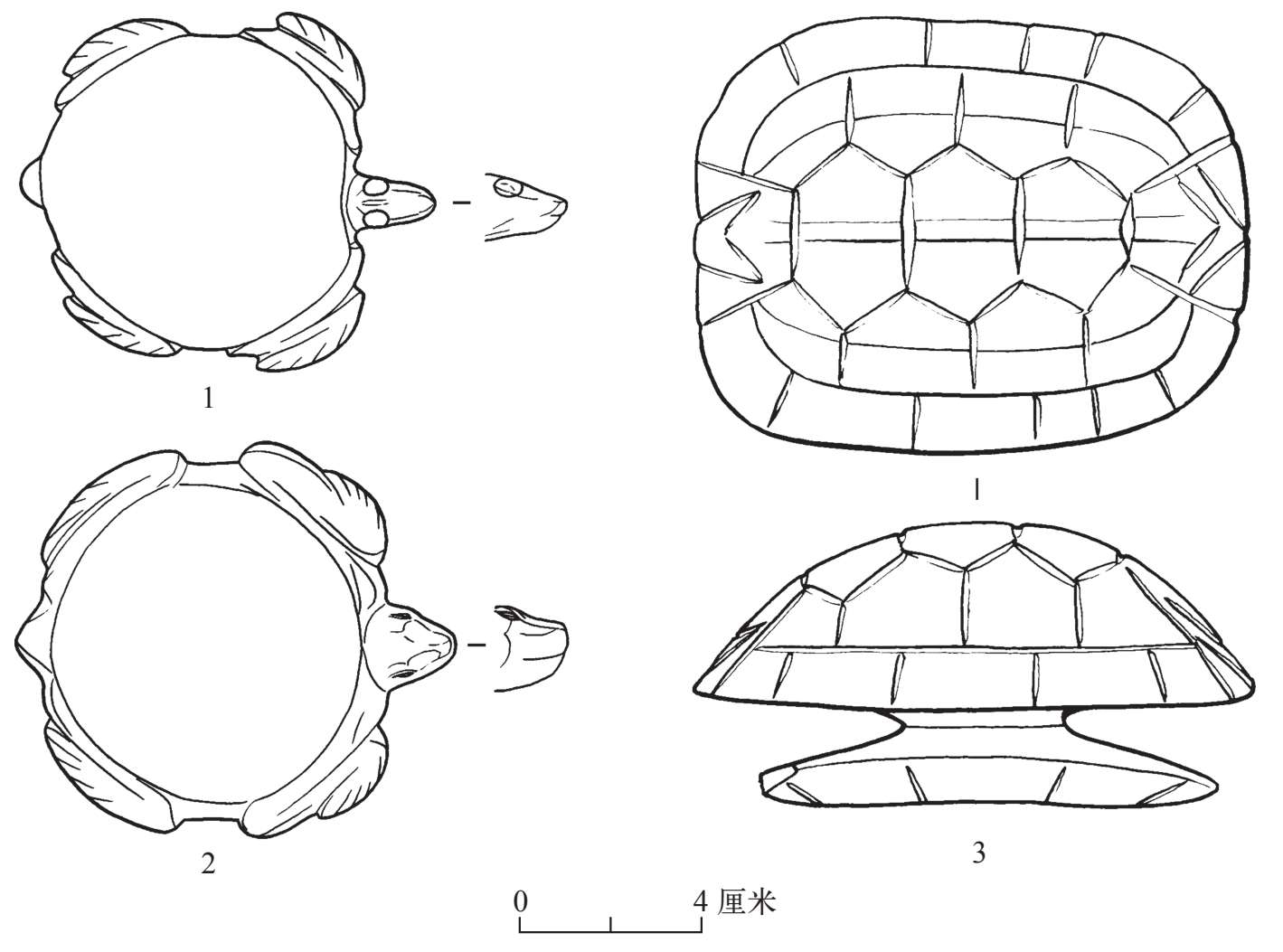

写实的龟是红山文化的典型玉器之一。牛河梁第五地点中心大墓Z1M1 墓主双手中各放置一玉龟,足见龟的重要性(图一四;图一五,1、2)。红山文化另一典型玉器“箍形器”的功能曾引起很大争议。2007 年,安徽含山凌家滩大墓 07M4(约距今 5 500 年)中发现 3 件“箍形器”,争议终于得以平息。其中一件,两端中部下凹,一面平整如龟的腹甲,一面隆起如龟的背甲,证明这种器物实际是龟身体的抽象表现 [14] 。龟的身体在红山文化宇宙观中,应该也是宇宙的天然模型。

图一四 牛河梁N5Z1 M1 全景

(采自《牛河梁:红山文化遗址发掘报告(1983~2003 年度)》图版二二三)

图一五 牛河梁遗址出土玉龟

1. N5Z1M1 ∶ 6 2. N5Z1M1 ∶ 7 3. N2Z1M21 ∶ 10

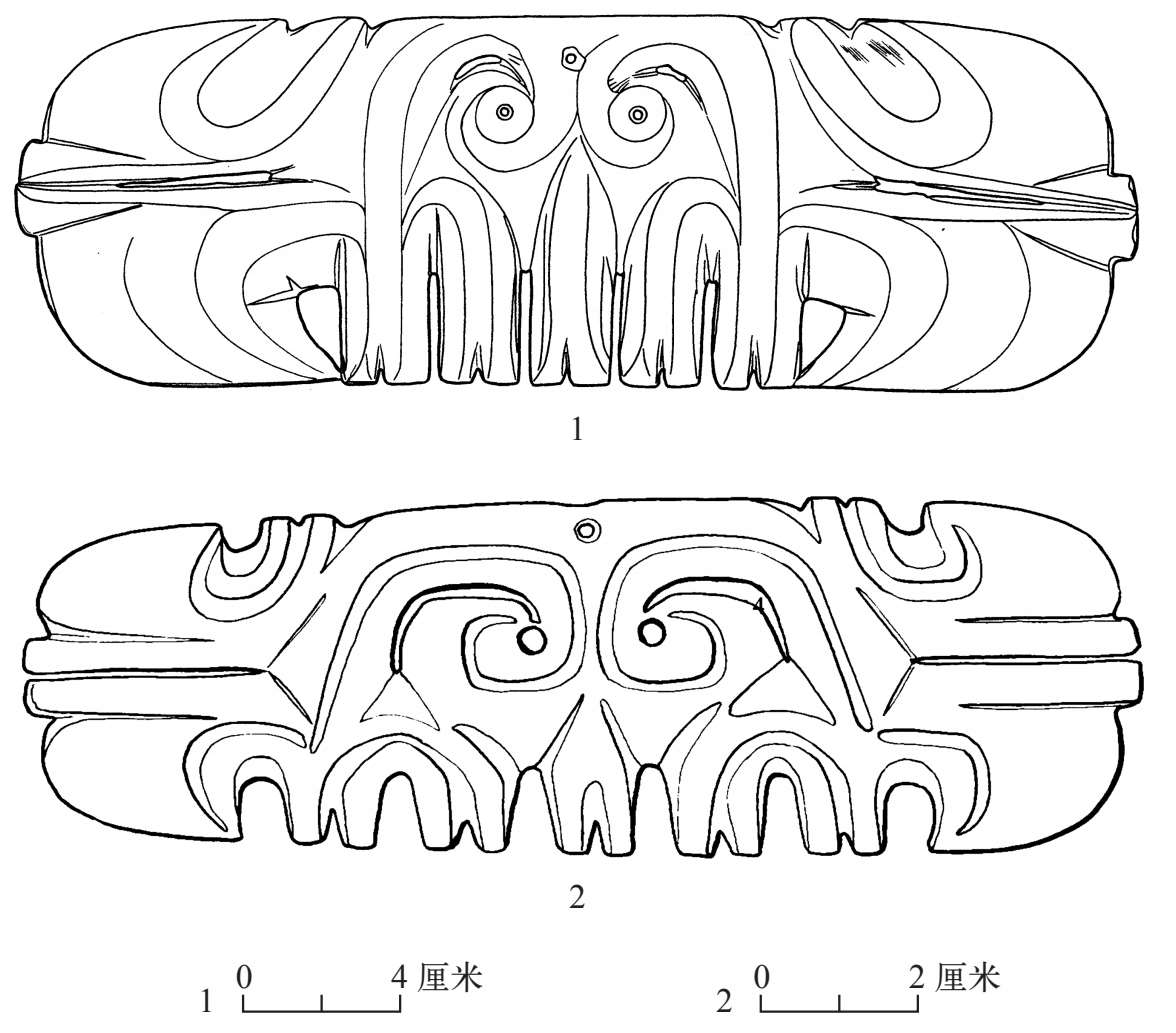

红山文化中还流行一种鸟形勾云形器。一般认为,表现的是飞翔的鸮。器身中部为鸮的一双圆目,下垂部分为尾翼,两侧为翅膀。现在看来,这一观点应该修正。美国学者江伊莉在 1991 年就提出,美国弗利尔美术馆收藏的 1 件此类勾云形器表现的是兽面,双眼前视,下方是横长的口,内有七组两两并列的牙齿,很可能就是猪龙(图一六,1) [15] 。此观点得到一些学者的认同。杜金鹏曾对这类玉器进行了全面综述,肯定双目和牙齿表现的是兽面,并对更加复杂的对称的两侧部分进行了解读,认为上部是兽身的简化侧视形象,内勾的下部表现的是兽面的下颌 [16] 。

图一六 玉勾云形器

1.美国弗利尔美术馆藏(F1991.52) 2. 台北故宫博物院藏 3. 牛河梁N2Z1M27 ∶ 2

对于此类器物的主体部分,我们同意中间的一对环眼和下缘成排的牙齿表现的是兽面,但要强调此兽面以前多被忽视的一个重要特征——獠牙。台北故宫博物院的 1 件藏品上,表现了 5 颗上颌牙齿(图一六,2)。中心牙齿两侧有两枚向上外勾的獠牙,非常清晰。牛河梁第二地点墓葬N2Z1M27 随葬的 1 件此类勾云形器,双目下也有 5 颗上颌牙齿,中心牙齿两侧为同样的一对向上外勾獠牙(图一六,3;图一七,1)。第二地点的另一座墓葬N2Z1M22 的此类勾云形器,有 5 颗上颌牙齿,中心牙齿两侧也有向上的獠牙,只是都比较小而已(图一七,2)。

图一七 牛河梁遗址出土玉勾云形器

1. N2Z1M27 ∶ 2 2. N2Z1M22 ∶2

再来看更复杂的两侧部分。其上部,有些应是表现鸟翼。台北故宫博物院藏品因为省略了两侧的下部,形态最为写实,器物整体为胸部有獠牙兽面的展翅飞鸟。两侧的下部,多为硕大的内勾形。杜金鹏认为这是兽面的一部分,很有道理,但与其说是下颌,不如解读为与中间牙齿并列的上颌獠牙。如此,则整个兽面有四颗獠牙,正是天极之神的动物形象。

此獠牙兽应该是虎。赤峰博物馆藏有 1 件赤峰市松山区大营子西梁山顶采集的红山文化玉虎侧身雕像,形态写实,身体上有红山文化玉器中常见的网格纹,似表现神虎破丝网而出的蜕变状态(图一九,10) [17] 。台北故宫博物院藏有两件虎形玉器,也被推测为属于红山文化。

因此,此类“勾云形器”的主题是神鸟驮负天极神兽,维护天体秩序。

猪首是红山玉器最重要的主题之一。典型代表是著名的猪首钩身的“猪龙”。牛河梁第二地点的一座墓葬中,墓主胸部放置了两件玉猪龙,一件为青色,面向北方;一件为白色,面向南方(图一八)。第十六地点采集到的一件玉“三联璧”和东山嘴遗址出土的一件玉璜两端也是猪首(图一九,1、2)。这均是猪为北斗之神信仰的明证。

图一八 牛河梁Z1 M4 随葬品出土情境

(采自《中国考古文物之美(1)》第 104 页)

对昆虫“蜕变”和“羽化”能力的信仰是红山文化玉器的另一个重要主题。

牛河梁遗址群墓葬出土多件与昆虫相关的玉器。第二地点的N2Z1M11 ∶ 3,发掘报告称为“蚕(蛹)”,因风化呈白色,长 12.7 厘米,细长如蚕身,上部有瓦楞纹,若蚕身之节,可能确实为蚕(图一九,9)。第五地点的N5SCZ1 ∶ 3,发掘报告亦称“蚕(蛹)”,白色,长 6.1 厘米,小圆柱形,中部微凹,有四道弦纹,从形态看应为蚕蛹(图一九,3)。第十六地点出土 1 件玉昆虫,发掘报告称“蝗”,黄绿色,长 5.4 厘米。面部为梯形,身体下部有四道凹槽,表现分节的身体(图一九,4)。背上有翅,短于身体,略上翘,表现的应是振翅而鸣的雄性蝈蝈。第五地点N5Z2M9 ∶ 1 为另一件玉“蝈蝈”,黄绿色,长 5.5 厘米(图一九,5)。面部呈三角形,刻画了两只复眼和上颌。身体未刻表示分节的凹槽,翅短于身体。

图一九 红山文化动物形象玉器

1.双猪首三联璧(牛河梁N16 —— 79M1 ∶ 4) 2. 璜(东山嘴TE6 ② g1 ∶ 1)

3、9. 蚕蛹(牛河梁N5SCZ1 ∶ 3、牛河梁N2Z1M11 ∶ 3)

4、5. 蝈蝈(牛河梁N16Z1 ①∶ 47、N5Z2M9 ∶ 1) 6. 护臂(牛河梁N3M9 ∶ 2)

7. 福兴地采集丫形器 8. 双兽(鸮)首饰(牛河梁N2Z1M26 ∶ 2)

10. 赤峰博物馆藏虎形牌饰 11. 猪龙(牛河梁N2Z1M4 ∶ 2)

辽宁阜新福兴地采集获得丫形器 1 件,黄绿色,长 12.1 厘米,身有密集的瓦楞纹,如同蚕蛹的身体(图一九,7)。顶端为形似玉猪龙的头部。整体似可理解为猪龙正在从蚕蛹中蜕变而出 [18] 。第三地点N3M9 ∶ 2“玉护臂”,绿色,有与上述两件器物类似的瓦楞纹,可能不仅是装饰,而是表现佩戴者身体的“昆虫性”,标示其蜕变的法力(图一九,6)。相似器物发现颇多,应均具有此功能。

牛河梁N2Z1M26 ∶ 2 双兽(鸮)首玉饰,两侧各以 6 道瓦楞纹和 3 个扉棱表现身体,与丫形器身体颇为相似,似可理解为更高级、更复杂状态下神鸟和猪龙的蜕变与羽化(图一九,8;图二〇)。红山文化典型的玉猪龙,首先表现的也是猪龙经过昆虫蜕变和羽化式的神奇变化,成为超自然“神兽”的状态(图一九,11)。也正是因为有这样神奇的变化能力,猪龙才能够飞升天空,维护宇宙的运转。内蒙古三星他拉遗址采集的一件大型玉猪龙,下颌和额顶正中均有网格纹,点明其如昆虫一般,正在丝网中蜕变;背部有似鬃鬣飞扬之物,羽化飞腾之态更为生动(图二一)。

图二〇 牛河梁N2Z1 M26∶2 双兽(鸮)首玉饰

图二一 三星他拉遗址采集玉猪龙

牛河梁第十六地点中心大墓N16M4 随葬的玉人,头上有冠,五官非正常地紧凑在一起,双目紧闭如两道短弧线,短鼻,嘴角下垂;双臂回收,双手均四指向上,放在胸前;双腿弯曲(参见图九,4;图一一)。变形的面部和紧缩而微曲的身体颇似蛹中之蚕,应是刻意表现处于昆虫般蜕变状态的神巫(很可能同时也是社会的领导者)。可见,红山神巫可以在萨满状态下如同昆虫一样“蜕变”和“羽化”。“羽化”的目的,可能是实现与神鸟的沟通和转化,参与宇宙秩序的维护。

依据辽西地区的上述资料,我们可以做如下推测:

1.红山文化已经形成以“天极宇宙观”为核心的宗教信仰,天极之神是掌握宇宙秩序的最高神灵,需要神鸟的协助,才能维持宇宙的运转。

2. 猪龙神兽具有昆虫般的蜕变和羽化(虽然飞升在天的猪龙并没有翅膀)能力,并且要经过这样的蜕变和羽化,才能维护天体之运转,并发挥其他功能。

3. 特殊人物(即社会上层,包括作为最高统治者的神巫)也具有同样的转化能力,并可以通过蜕变和羽化,与神鸟交流甚至合体,协助天极之神。

4. 宣称和展示自己具有蜕变和羽化能力是辽西地区社会上层获得和维护权力的“领导策略”之一。以珍贵的玉料制作相关物品是展示此能力的重要手段。等级较低的人物似乎以佩戴昆虫饰物为主,高等级人物则佩戴并在仪式中使用猪龙等造型和内涵均更复杂的物品。

神巫的萨满式通神需要满足特定的条件:需要佩戴和使用上述特殊玉器;还需要考古资料难以反映出来的其他内容,如服用致幻剂、跳特殊的舞蹈等;也需要牛河梁这样特定的“圣地”,以及祭坛和“女神庙”等特定的设施。冯时的研究更表明,牛河梁第二地点的圆形和方形祭坛也是天圆地方观念的表现,三重圆圈组成的圆形祭坛甚至可能表现了太阳的运行轨道这样复杂的天文知识 [19] 。

美国学者艾尔提出,在酋邦和早期国家形成过程中,意识形态权力的获得和运用是最重要和有效的“领导策略”之一。而获得意识形态权力的主要方式,是对意识形态的物化,也就是把思想、价值观、故事和神话等意识形态的内容转化成看得见摸得着的形式,包括大型仪式性建筑和景观、公共仪式活动、标志性的物品,以及文字记录等。对意识形态权力的控制,就是通过控制这些外在的“物化”形式实现的 [20] 。

红山社会明显选择了注重宗教权力的“超自然倾向”的社会发展道路。通过以意识形态为核心的领导策略,社会上层不但获得了政治和宗教威望及权力,也获得了经济利益和权力。也正是在此“超自然倾向”之下,红山形成了“古国联盟”这样的当时规模最大的社会组织。