修身齐家,不忘立业

古人只是告诉我们,要齐家、治国、平天下,并未提及立业。如果我们站在管理哲学的立场,深入探究,那么就可以得出下述推论。

人生的结局说起来千奇百怪,各有不同。然而归纳起来,人人都相同,那就是“不了了之”。

无论一个人有多么大的成就,多么好的表现,一生忙碌,到头来都是不了了之。谁也没有办法把所有想做的事情都做完再离去。

但是,不了了之有两种完全不同的状态。一种是眼睁睁地不了了之,我们称之为死不瞑目。任何人有这种结局,都是一种很大的遗憾。另一种则是闭着眼睛不了了之,我们称之为心安理得。能够心安理得地告别人间,便是大家所告慰的“善终”。

我们把人生的目的界定为“求得善终”,并不是寄望于能够不生病而死,或者不受伤害而亡。凡是心安理得的死亡,就是一种善终,表示死得毫无愧怍,也没有悔恨。这种人生结局,堪称良性的不了了之,足慰平生。

修、齐、治、平都要以德为本

一些管理者所秉持的竞争原则,很容易导致一种功利的、拜金的管理观。反观《大学》:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身。”个人、家庭、企业、国家、天下,都有其共同的任务,那就是要发扬人类最高的文化,表现人类最高的道德。

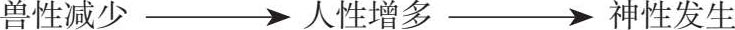

《中庸》说:“仁者,人也。”《孟子》则说:“仁也者,人也。”人为宇宙万物之一,其所异于禽兽的地方,便是人之所以成为万物之灵的特征。孟子说:“人之所以异于禽兽者几希?”不过就是知仁、知义而已。所以《易经》说:“立人之道,曰仁与义。”人也是一种动物,也有一定程度的兽性。人类要进步,必须造就高尚的人格。人类要有高尚的人格,就要减少兽性,增加人性。孙中山先生认为人性的进化应该分成三个阶段,如图 1–3 所示。

图 1-3 人性进化三阶段

所谓兽性,是指人性中所含的动物性本能,原本无所谓善或恶。但在人类社会中,如果单纯依靠动物本能去行事,则人与人之间必然发生冲突,于是道德的规律便有其存在的必要。

所谓减少兽性或消灭兽性,就是要使人性中的动物本能服从理智的指导,使其合乎道德的要求。人类在“竞争”之外,必须领悟生存“互助”的原理。孙中山先生说:“唯人类则终有觉悟之希望。”可见能否觉悟,乃是人类与禽兽的分界,亦为人性进化的起点。至于神性的发生,就是指道德进步到极点。那样,人能修达至仁,必将无往而不自得,而直成其所以为“人”,即完成其人格。“仁者,人也”的“人”字,意味着“完人”,而寓“应然”于“实然”。孔子以“仁”为道德目的,实际上便是由“人应当如人”推论而来。

孙中山先生说:“乃至达文氏发明物种进化之物竞天择原则后,而学者多以为仁义道德皆属虚无,而争竞生存乃为实际,几欲以物种之原则而施之于人类之进化,而不知此为人类已过之阶级,而人类今日之进化,已超出物种原则之上矣。”管理者“以物种的原则,施之于人类进化”,于是强取豪夺,强凌智诈,根本不把人当作人看待,哪里还谈得上“管理人性化”呢?

孟子所说的恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心,应该被管理者视为“应有的表现”。因为“道德仁义者,互助之用也”,管理者必须具有恻隐、羞恶、恭敬、是非的表现,才是心之“为用”,实施合乎人性的仁道管理。孔子以“仁”为全德,为他自己“一以贯之”之道。“仁”代表天地之心,也代表人心的德纲。超越竞争原则的仁道管理,才能显现人类最高的道德。

每一个人,就相当范围而言,都是“管理者”。《论语·颜渊》记载,齐景公向孔子请教治国的道理。孔子答以“君君,臣臣”后,又加上“父父,子子”。所谓“父父”,即做父亲的要明白做父亲的道理,要做父亲所应该做的事情。因为在家庭中,父母就是管理者,应善尽家长的责任。

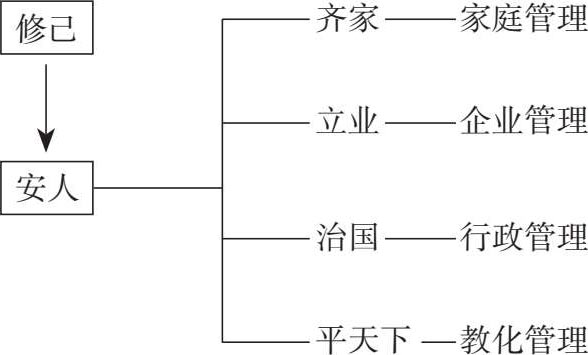

中国传统中的管理,依安人范围的大小,区分为“齐家、治国、平天下”。“齐家”就是“家庭管理”,“治国”就是“行政管理”,而“平天下”则是“教化管理”。现代社会特别重视职业生活,不妨把以往“齐家”范围内的成家立业划分出来,在“齐家”之后,增加一项“立业”,亦即“企业管理”,如图 1–4 所示。

图 1-4 安人的不同范围

儒家“天下一家”的理想,从家庭开始,实行尊重秩序的“家长制度”,逐渐推广到宗族、乡党、企业、国家,乃至天下。父亲是一家之长,为最高权威,但他必须以“为父难”为戒,体会到父亲的艰难与责任的重大;而且要明白,“天下无不是之父母”的真义,在于“天下的父母都是人,都可能犯错,只是子女不便直白地说出来”。

家长不能自以为对子女的所言所行无一不是,子女不得有所违背与抗拒;却应该时时自省,自己的所言所行是否有悖于伦理。儒家伦理特别重视个人对家庭的责任,然而重视家庭并非忽视个人,儒家伦理重视家庭的目的,其实在于实现个人,亦即实现个人的人性或仁心、仁性。因为每一个人的仁心、仁性,其最直接的发源地就是家庭。人既由家庭获得人性,亦悉由父母所生,所以在家庭中善尽孝悌的责任,便可以培养与发展人性。可见重点仍在个人,并不在家庭。

儒家的家庭意识,绝非自限于私的生物本能,为满足个人的声色货利动机而成立,亦不为人类自私的权力意志所控制,乃依人的仁心与公心而建立。与家里人的关系,不论父子、夫妇、兄弟,都应该尽自己的义务,做到父义、母慈、兄友、弟恭、子孝。有礼有义,秩序井然,才能叫作“齐”。

把“齐家”的道理应用到企业、国家,凡一组织,其上下(父子)、前后(兄弟)、左右(夫妇)诸关系,均能相互亲爱,则此组织必富有团结力。孟子说:“父子有亲、君臣有义、夫妇有别、长幼有序、朋友有信。”再庞大的机构,也不过这“五伦”而已。假若大家都能够切实按照正道去实行,则社会自然太平,天下也会统一成为一家。这才是人类文化的最高境界,中国管理哲学的可贵亦在于此。

传统社会齐、治、平都是立业的外在表现

人生就是从不能独立走向不了了之的历程。从这一角度来看,人人都一样,并无不同。

人要活下去,样样都需要学习,而且学习的范围十分广泛,学习的期限也扩大到终生。学习什么呢?学习好好生活,活得体面,而且活得有情。

活得体面而且有情,就应该修身,也就是修治自己。

修治自己,要表现在齐家、治国、平天下的过程中,以求安人,才能够确保修己的效果,使自己得以心安理得地死去,不致心有悔恨而死不瞑目。

那么,立业的位置在什么地方?难道职业生活并不重要?事业的奋斗与志业的追求,也都无关紧要?

古代农业社会,人们但求自给自足,并没有什么就业、创业的念头。所谓事业,应该是治国、平天下的某些表现。这一切活动,实际上都是为了修治自己。不过是通过齐家、治国、平天下的过程来完成自我修治罢了。

所以《大学》指出:“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。”如果不能够修身而乱掉根本,还想齐家、治国、平天下,那是不可能的事情。

链接

原文:自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。

主旨:说明无论是管理者还是被管理者,都应该以修身为本。

解析:管理者和被管理者都应该先把自己修治成为一个不肯为恶的人,然后以不肯为恶的心态来管理他人或者接受管理,这样才可能修己安人,达到修、齐、治、平的大目标。

现代社会立业更离不开修、齐、治、平

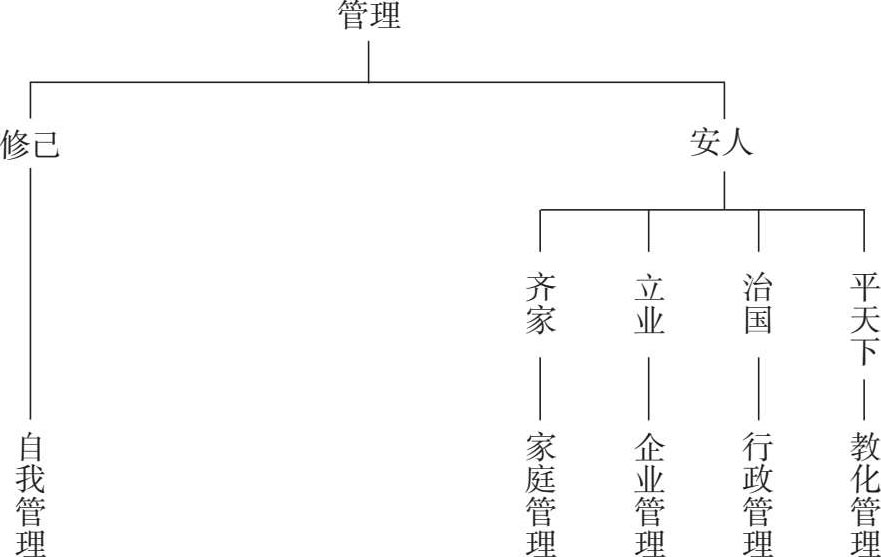

现代社会,职业生活显得十分重要。把往昔齐家范围内的成家立业分开,划分成齐家和立业两个部分,如图 1–5 所示,比较符合实际情况。

图 1-5 现代化的管理范围

企业管理刚开始的时候,吸收原有的修、齐、治、平的道理,谨慎地追求合乎义利,至少保持义利并重的精神。管理者也明白生产、经济体制不过是人类社会的一部分,必须和其他方面配合。但是经济越来越发达,企业发展得越来越好之后,企业管理竟然渐渐凌驾于修、齐、治、平之上,甚至到了反制修、齐、治、平的地步。

大家忘记了经济应该为文化、教育、政治服务的道理,反而使经济挂帅,把企业管理放到了绝对优先的地位,未免失之偏颇。

修、齐、治、平的一贯大道,核心精神在尊重人的生命。不但要把本地区的人当作一个整体,放在首位,而且要将地球上所有的人作为一个整体来看待。时至今日,更应该扩大视野,把宇宙中的所有生灵,都当作整体来对待。

人类固然为万物之灵,但也应该认识到人类不过是宇宙生灵的一小部分。管理决策,必须从全宇宙生灵的角度出发,做整体的考虑。老子说:“天之道,损有余而补不足。人之道,则不然,损不足以奉有余。”天道指自然的规律,达尔文从人的角度,发现“弱肉强食”的现象,却不能站在全宇宙的立场,体悟“减少有余,补充不足”的天理。人类只知道发展科技来征服自然,却不顾其他生灵的存亡。自然的规律,就会在人有余而其他生灵不足的情况下,以天灾来伤害人类。

这是达尔文进化论未能触及的部分,也是企业管理忽视的内容。

经济优先,实际上是人类社会沉沦的主要原因。如果国家只重视物质方面的福利,势必会反过来伤害到国民。看起来只有在修、齐、治、平的大道中谈立业,才不致越走越偏,甚至反过来妨碍修、齐、治、平。换句话说,我们必须在立业的过程中做好修、齐、治、平的工作,这才是真正的企业管理。

第一,在修身方面,唯有在职场中修治自己,确保修身的持续进展,企业经营才有价值。

凡是鼓励员工贪得无厌,引起员工对于贫困的恐惧心理,刺激员工无限度提高物质生活水平,让员工养成懒惰习惯,任由员工毫无效率地工作,放任员工粗制滥造却又领得高薪,让员工觉得即使失业也无所谓,令员工觉得人生乏味的,都不是良好的职场。

员工教育训谏,不应该完全以提高生产力、激发竞争心为主旨。最好能够通过艺术、道德、宗教等文化活动,把充实精神、提高智能放在第一位,而将物质生活放在第二位,进而解决员工劳动积极性的降低、人类价值感的丧失,以及不劳而获的不正当诉求等问题,以期员工不致因错误指引妨害自我修治。

第二,在齐家方面,应该兼顾员工的家庭生活,促使其家庭和乐、教养有成。职场生活不但不应该影响正常的家庭生活,还应该有助于家庭的正常发展。

事实上,立业的主要目的在养家,养家的主要目的是齐家。全家人和睦相处,生活美满,教养子女有方,各有所成,养育这样的家庭,自然心安理得。若是终日为事业奔忙,早出晚归,弄得子女游手好闲,不务正业,或者行为不端,惹是生非,事业再有成就,又有何用?为了事业,放弃了家庭,值得吗?

第三,在治国方面,必须以富国为目的,并维持俭朴的社会风俗,避免经济犯罪行为,坚持正当途径,配合政府的政策,并进一步捐献所得,以补国富。

企业经营需要安定的社会秩序、优良的投资环境、有效的经济活动及便利的公共设施。政府要善尽这些功能,有赖于企业的依法缴税、诚心捐献或者爱心协助。经营者除了发展事业本身之外,对社会公益、文化建设、伦理建设、心理建设等,都应该尽力参与或赞助,使国家日趋富强,将安人的范围扩大到国家。

政府不应该把国内生产总值当作国家现代化或经济发展的绝对指针,以免误导百姓重视国民平均收入而忽视人的劳动条件,或者任意污染、破坏自然环境,最后反过来危害国家。

如果事业的发展,需要伤害员工的身心品德,破坏家庭的和谐愉快,造成社会的动荡,损害国家的名誉形象,这种事业,显然已经成为治国的严重阻碍。然而如果企业经营只顾提高绩效,不顾同行存亡;只顾繁荣富裕,不顾社会风气;只顾股票升值,不顾扭曲人们的价值观,那么,不但损耗国力,而且损害国家,岂是企业经营者所应为?最后,在乎天下方面,应该以宇宙全体生灵为对象,提高全世界人民的生活水平,寻求世界性的经济稳定,而不单以某国家经济发展为要务。自由竞争的结果,造成少数富有的国家不断消耗地球上有限的宝贵资源。而多数贫穷国家,为了追求经济发展,不得不牺牲百姓幸福以及自然环境。

富有的国家,为保持强势,往往极力增强武力,使世界动荡不安。而贫穷的国家,却又不由自主地掀起一切向钱看的不良风气。企业越发达,世界越不平;世界越不平,人类越不幸福。这还会影响到其他生灵,使之也不得安宁,掀起大自然的反扑,威胁人类的生存。

由此可见,事业的发展,若是不能达到平天下的境地,恐怕越发展,负面效果也越明显。这个目标虽然不容易达成,却也不能轻易放弃。

基于上述内容,我国古代先贤并未将立业单独列为一个项目,意在提醒就业、创业、成业的人,必须在奋斗过程中力求修、齐、治、平,以免造成不良的后果,害己害人。

事业是一种手段,也是一种过程,其本身并不是目的。任何事业,都应该配合修、齐、治、平来进行。凡是不利于或无助于修、齐、治、平的事业,便不应被创立并得到发展。