流传千古的名画

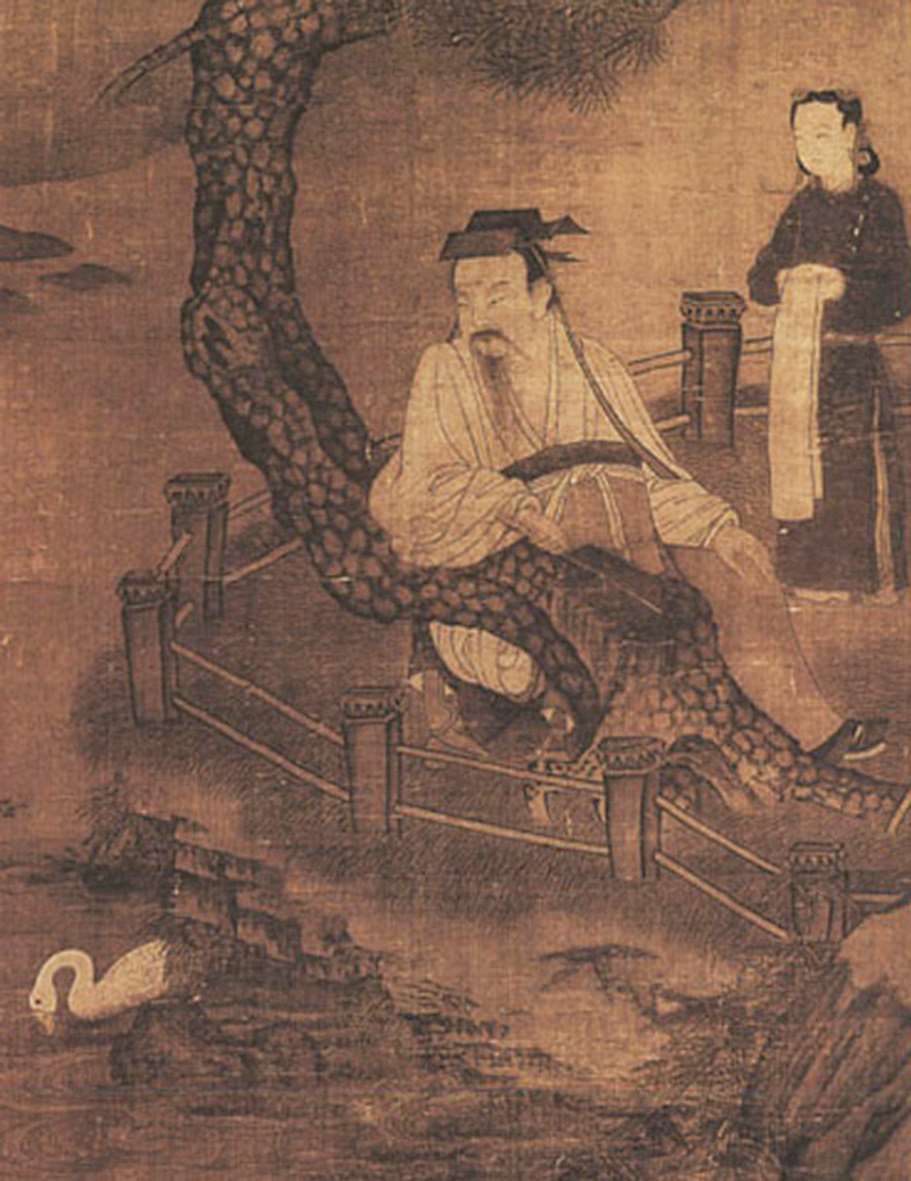

曹植在《洛神赋》一文中,曾以浪漫主义手法,描写了他与洛水女神之间的爱情故事。而顾恺之的《洛神赋图》则充分发挥了高度的艺术想象力,富有诗意地表达了原作的意境。

《洛神赋图》则很好地传达了原赋的思想境界,在画中可以清晰地找到原作所传达的思想。它是书画境界中的另一种毫不逊色的《洛神赋》。

■《洛神赋图》局部

后来,清高宗乾隆帝在这幅画的引首用行书题写了4个大字:“妙入毫巔”,形容绘画非常高妙,下至极微细的毫端,上到巅峰至极,都无人可及。此题词是赞美顾恺之画作的功夫精深,笔下功力的神妙。

在“妙如毫颠”的左边,也就是引首二的那个位置,乾隆皇帝又题了一首序诗,表达了他自己的观画感受:

赋本无何有,图应色即空。

传神惟梦雨,拟状若惊鸿。

子建文中俊,长康画里雄。

二难今并美,把卷拂灵风。

■东晋王献之的楷书《洛神赋十三行》

乾隆皇帝这首诗的意思是说:

曹植《洛神赋》中所写神、人邂逅之事,本来就是乌有虚空;顾恺之《洛神赋图》画卷里的娇艳美人,更应是身、影皆无,缥缈朦胧。描绘的物像生动逼真而又传神,但是却若有若无如迷蒙细雨一般;摹写的佳丽是那样轻盈婉转而又飘忽,恍若是天上的惊鸿。

曹子建堪称是文坛上的俊杰,顾长康则当为画苑中的英雄。文中的美文,画中的佳作,实在如同鱼与熊掌,难以同时相拥;可如今它们一起摆在我案前,让我那样赏心悦目;我情不自禁地手把画卷,深深地涵泳着回荡其中的脉脉灵气,静静地感受着飘拂其中的缕缕清风。

■王羲之画像

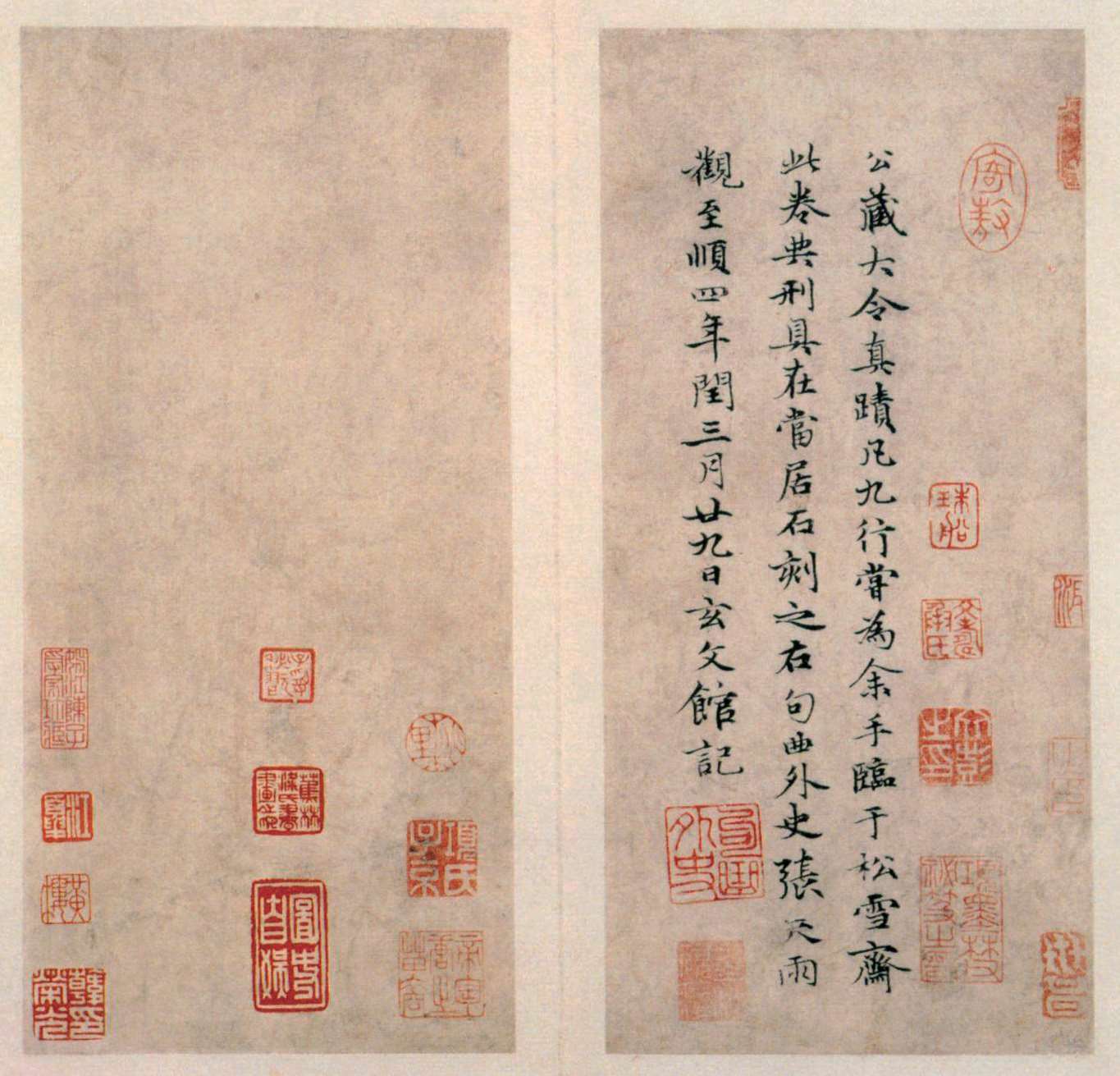

《洛神赋图》后隔水上的第二段后跋,是乾隆皇帝御书的“子敬十三行”。

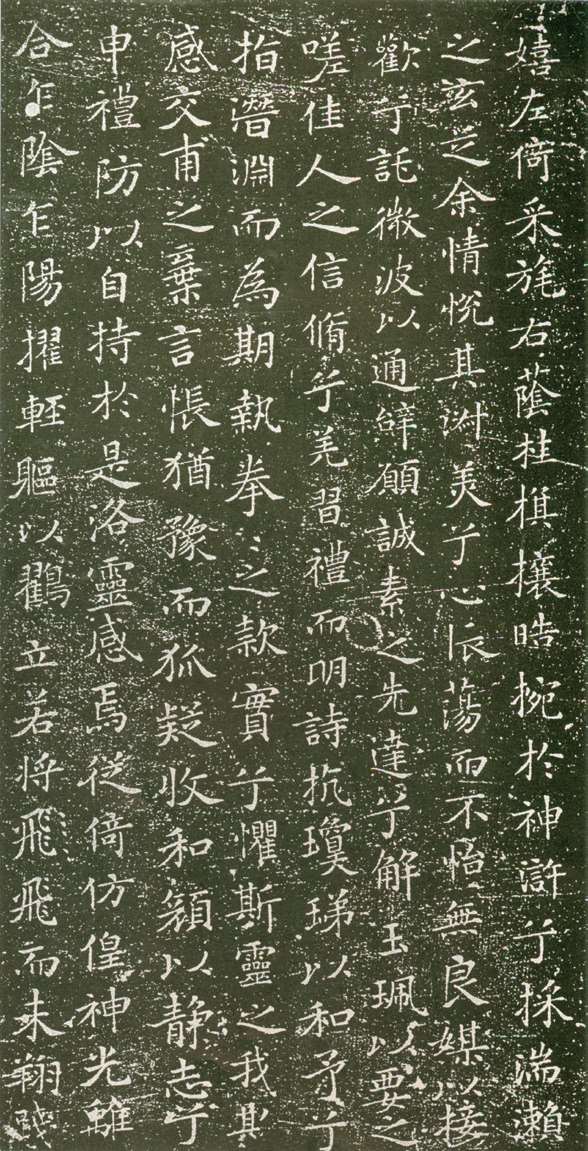

《洛神赋十三行》简称《十三行》,是东晋时期著名书法家王献之传世的小楷名作。“洛神赋十三行”原迹为麻笺本,入宋残损,南宋时期贾似道先得九行,后又续得四行,刻于似碧玉的佳石上,世称“玉版十三行”。

这本刻帖中的字用笔挺拔有力,风格秀美,结体宽敞舒展。字中的撇捺等笔画往往伸展得很长,但并不轻浮软弱,笔力运送到笔画末端,遒劲有力,神采飞扬。

字体匀称和谐,各部分的组合中,又有细微而生动的变化,字的大小不同,字距、行距变化自然。王献之的楷书与王羲之相比有所不同。

王羲之的字含蓄,运用“内恹”笔法。而献之的字神采比较外露,较多地运用“外拓”笔法。他们都对后代产生了深远的影响。宋代的董迨在他的《广川书跋》中曾经说过:

子敬《洛神赋》,字法端劲,是书家所难。偏旁自见,不相映带;分有主客,趣向严整。

与王羲之的《黄庭经》和《乐毅论》相比,王献之的书风一反遒劲紧缜之态,神化为劲直疏秀。《洛神赋》作为三国时期曹植的散文名篇,王献之喜书此赋,但仅留传从“嬉”字至“飞”字共13行,计250余字。

乾隆皇帝写在“子敬十三行”后面说道:

此与三希堂王氏真迹,皆足为《石渠宝笈》中书画压卷,后幅纸极佳,因背临子敬十三行以志欣赏。乾隆乙巳小除夕御识。(乾隆五十年 乙巳 1785年)

《洛神赋图》上面的大小印钤有76枚之多,而这些印钤,特别是在显著位置上的,基本上都是历代皇家印钤:金代完颜璟即章宗在画上钤有“明昌七玺”中的四玺,“明昌”钤在后隔水绫右上角与画心左上角的骑缝处;“御府宝绘”钤在画心左下角与后隔水绫右下角的骑缝处;“群玉中秘”钤在后隔水绫与拖尾骑缝正中;“明昌御览”钤在空白拖尾的正中。

清代皇帝乾隆加盖的皇家印钤最多,大约有36方之多,按照从右至左的次序是:“五福五代堂古稀天子之宝”“乾隆宸翰”“垂阁”“大块假我以文章”“古稀天子之宝”“犹日孜孜”“妙意写清快”“万有同春”“几暇临池”“稽古右文之玺”“乾隆御览之宝”“石渠宝笈”“斋物”“御书房鉴藏宝”“三希堂精鉴玺”“乾隆鉴赏”“石渠继鉴”“古稀天子”“乾”“隆”“落花满地皆文章”“五福五代堂古稀天子宝”“太上皇帝之宝”“静中观造化”“丛云”“研露”“烟云舒卷”等。

■《洛神赋》册中的印章

■《洛神赋》册中的印章

除了乾隆之外,嘉庆皇帝在画上钤了“嘉庆御览之宝”,宣统皇帝钤了“宣统御览之宝”。另外还有两方骑缝“合同”印。

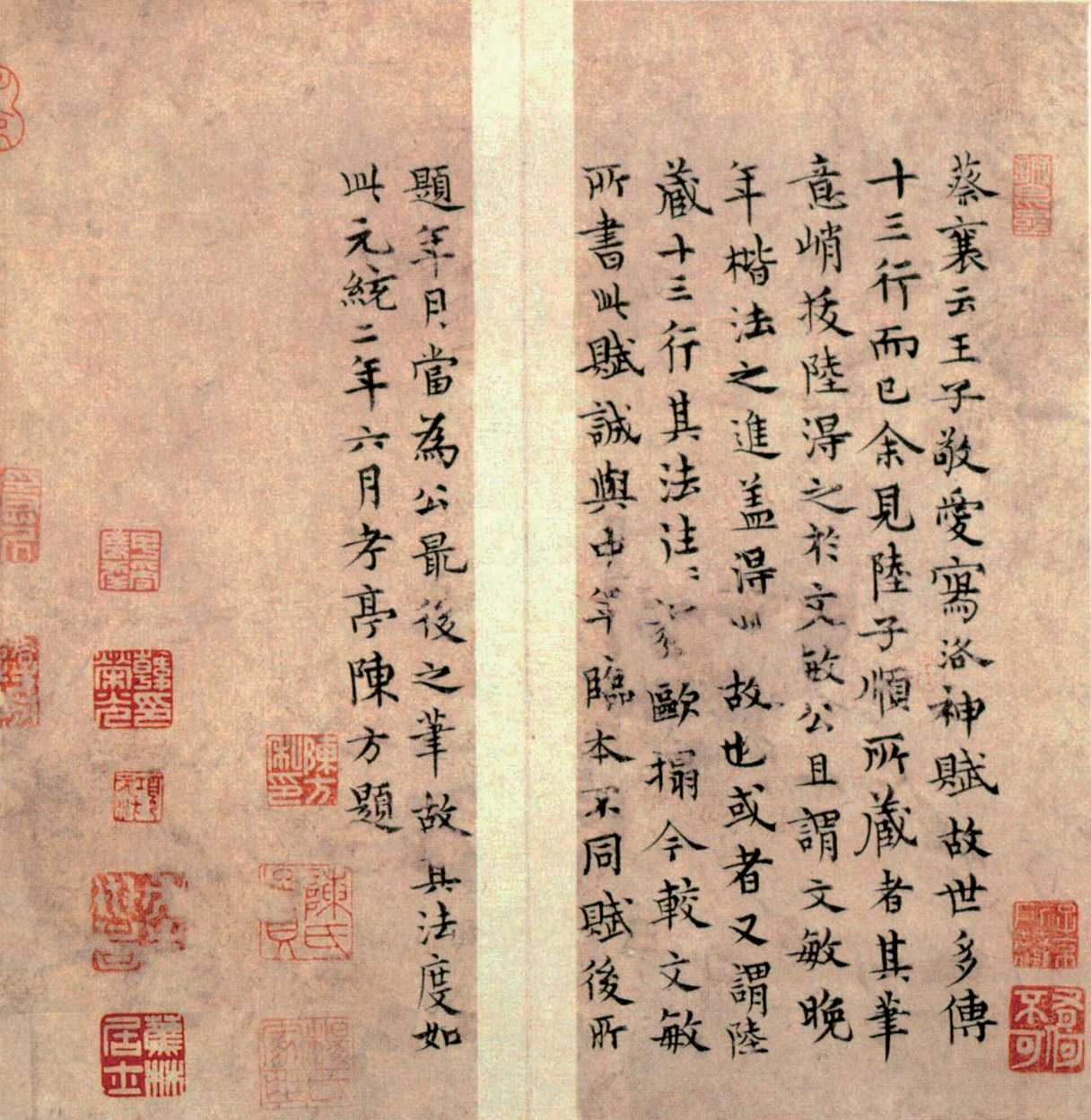

后来北京故宫博物院收藏的宋代摹本《洛神赋图》上的跋文有很多。如《洛神赋图》后隔水后面的第四段跋文,相传为元代的大书法家赵孟

所书写的。在《洛神赋图》隔水后面的第六段的跋文是署名“虞集”,其文是这样写的:

所书写的。在《洛神赋图》隔水后面的第六段的跋文是署名“虞集”,其文是这样写的:

凌波微步袜生尘,

谁见当时窈窕身。

能赋已输曹子建,

善图惟数锡山人。

后来,传为顾恺之的《洛神赋图卷》共有6件,除我国台北故宫博物院所藏一件为册页外,其余5件构图、内容与造型基本一致,都是宋代人的摹本,只是在技法方面工拙不一。

辽宁博物馆收藏的《摹顾恺之洛神赋图卷》是后存宋代摹本中最为完整、最为古朴的一件,具有“人大于山,水不容泛”的风格,与唐代人所记的魏晋画风极相吻合。后来学术界倾向于认为《摹顾恺之洛神赋图卷》出自宋代著名画家李公麟一派的画家之手。

《摹顾恺之洛神赋图卷》中所钤历代鉴藏印记80方,最早者为北宋徽宗赵佶“宣和”印和南宋高宗赵构“绍兴”朱文连珠印。明代的印钤最多,以明代著名收藏家、鉴赏家项元汴最多,一人30多方。

其次尚有清代初期著名藏书家、文学家梁清标的“苍严子”等印及乾隆、嘉庆、宣统内府鉴藏印,引首还有乾隆行书诗题,前隔水有清代董浩的题记。《摹顾恺之洛神赋图卷》后由清代的王铎、曹文址、刘墉、彭元瑞等著名人士的题跋。

由此可知,《摹顾恺之洛神赋图卷》流传有序。末代皇帝溥仪逊位之后,他以赏赐其弟溥杰的名义将此画携出清宫,经天津运往吉林省长春的伪皇宫。

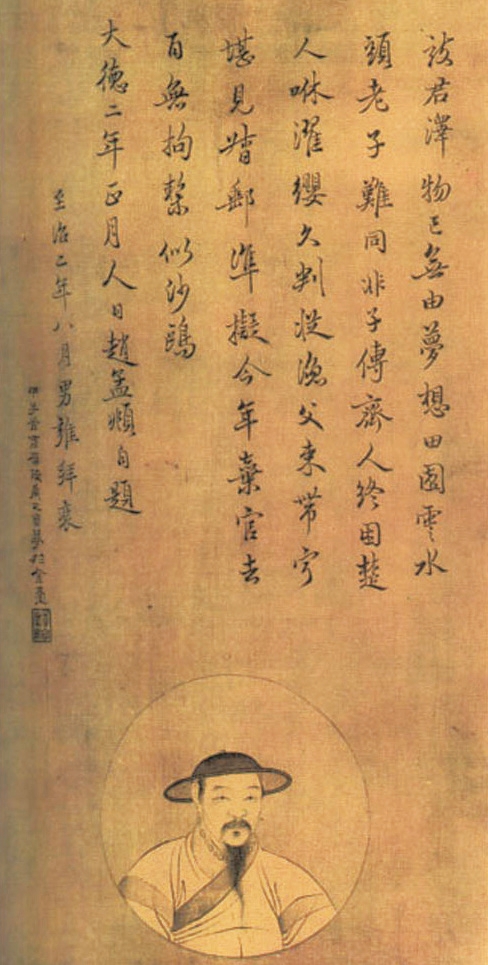

■画家赵孟肖像

■顾恺之名作《洛神赋图》局部

之后不久,溥仪就将《摹顾恺之洛神赋图卷》携至吉林省通化大栗子沟,经东北银行转交东北文物管理委员会,其后《摹顾恺之洛神赋图卷》入藏辽宁博物馆,后人才能得以一览其画的千古风采。

阅读链接

传说南京瓦官寺刚建成时,僧人设置法会,请朝中人士捐款赞助。当时官员文士捐款没有超过10万钱的,唯有顾恺之宣称捐资百万钱,他对僧人说:“请贵寺选一面空白墙壁,我去到那里后,关好门户,不许他人进入。”

顾恺之在寺里整整待了一月有余,在这面墙壁上绘了一幅巨大的维摩诘画像,他将要画眼睛时,便对僧人说:“这幅画作好后,第一天来观看的人,请他们向寺里施钱10万,第二天来观看的施钱5万,第三天来看的随便施多少都可以了。”

据说开门那一刻,那维摩诘像竟“光照一寺”,令施者瞠目结舌,不久便施得百万钱。