悲情“拗相公”

领导者政治人格的缺陷,最终让一场轰轰烈烈的变法功败垂成。

积贫积弱的赵宋王朝,走到神宗朝,已渐成沉疴之躯,“内则不能无以社稷为忧,外则不能无惧于夷狄”,面对这样一个危局,年轻的新皇帝忧心忡忡。在遍寻朝堂无一人可力挽狂澜之际,一个远离京城的臣子开始走进神宗的视野,他就是王安石。《宋史》载:“安石议论高奇,能以辩博济其说,果于自用,慨然有矫世变俗之志。……士大夫谓其无意于世,恨不识其面,朝廷每欲畀以美官,惟患其不就也。”而神宗对这位臣子最早的印象则缘于一篇谋篇工整言辞中肯的《上仁宗皇帝万言书》,在这篇洋洋万言的奏疏中,时任三司度支判官的王安石提出:“法其意,则吾所改易更革,不至乎倾骇天下之耳目,嚣天下之口,而固已合先王之政矣。”在他看来,变革政治乃当务之急,而变革既要“法先王”,更要“法先王其意”。同时他还提出:“因天下之力以生天下之财,取天下之财以供天下之费,自古治世未尝以财不足为天下公患也。患在治财无其道耳。”直陈理财的重要性,认为朝廷必须将财政的开阖敛散之权牢牢把控在手,将理财作为治国的首要政务。对于王安石这番切中肯綮的谏言,此时已在位三十余年的宋仁宗并没有表现出多大的热情,但在他即位之后,力图变革振兴的他面对老臣们的集体失语,让他深信,只有王安石才是自己苦苦寻觅的治世之才。

农民坏于徭役,而未尝特见救恤,又不为之设官,以修其水土之利。兵士杂于疲老,而未尝申敕训练,又不为之择将,而久其疆埸之权。宿卫则聚卒伍无赖之人,而未有以变五代姑息羁縻之俗。宗室则无教训选举之实,而未有以合先王亲疏隆杀之宜。其于理财,大抵无法,故虽俭约而民不富,虽忧勤而国不强。赖非夷狄昌炽之时,又无尧、汤水旱之变,故天下无事,过于百年。虽曰人事,亦天助也。

——王安石《本朝百年无事札子》(节选)

这段文字,出自王安石《本朝百年无事札子》,熙宁元年(1068)四月,神宗曾召问王安石:“祖宗守天下,能百年无大变,粗致太平,以何道也?”王安石遂在深思熟虑之后,呈上了这篇《本朝百年无事札子》。如果说仁宗朝那篇《上仁宗皇帝万言书》还只是王安石最初的设想,那么,在神宗即位之初呈上的这篇《本朝百年无事札子》,则在剖析北宋肇建以来百余年间太平无事的原因的同时,不客气地列出了仁宗朝统治后期的诸多弊病,指出“百年无事”的背后,其实是暗流涌动的各种危机。这篇奏折显然让意气风发的宋神宗为之一振,熙宁二年(1069),神宗正式任命王安石为参知政事,“变风俗,立法度,最方今之所急也”。当王安石的铿锵之声喧响在新皇帝的心头,一场轰轰烈烈的政治变革遂告开始,史称“熙宁变法”,又称“王安石变法”。

不可否认,在经过一番号脉之后,王安石为赵宋王朝开出的是一剂准确的药方,那就是要富国强兵,而要做到这一点,就必须用雷霆行动将散握在富商大贾手中的天下之财尽数掌控在朝廷手中。基于这样一种想法,变法很快就有了犀利而极富针对性的措施:熙宁二年七月,《均输法》率先出台,《宋史纪事本末》载:“今江、浙、荆、淮发运使实总六路赋入,宜假以钱货,资其用度,凡上供之物,皆得徙贵就贱,因近易远,预知在京仓库所当办者,得以便宜蓄买,而制其有无。庶几国用可足,民财不匮。”王安石一拉开变法的架子,就开始践行起他“民不加赋而国用饶”的理财主张。同年九月,再推青苗法,根据规定,青黄不接时,官府贷钱于民,“正月放而夏敛,五月放而秋敛,纳息二分,以救民急”,这项举措,用《剑桥中国宋代史》的话说,其“所指的目标就是再分配:建立一个国营乡村贷款制度,通过打破对乡村高利贷者的依赖,使两个最穷困的拥有土地的农民阶层有能力偿还借贷”。而此后,随着农田水利法、募役法、市易法等一系列新法的出台,我们看到,那个曾秉烛而书《上仁宗皇帝万言书》《本朝百年无事札子》的臣子,已经甩开膀子,针对宋廷的百年积弊真刀真枪地拿出自己的解决方案。

登临送目。正故国晚秋,天气初肃。千里澄江似练,翠峰如簇。归帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔、繁华竞逐。叹门外楼头,悲恨相续。千古凭高,对此谩嗟荣辱。六朝旧事随流水,但寒烟、芳草凝绿。至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。

——王安石《桂枝香》

这首《桂枝香》,曾是英宗当政时王安石在金陵的一首怀古之作,堪称宋词里的名篇,杨湜《古今词话》赞曰:“金陵怀古,诸公寄调《桂枝香》者三十余家,惟王介甫为绝唱。”始终以政治家自期的王安石并未将以诗文名世作为自己的人生追求,但作为“唐宋八大家”之一的他还是给后人留下了许多脍炙人口的文学遗产。作这首《桂枝香》时,王安石已经四十九岁,即将进入知天命之年的他尚在江宁府知府任上,当时一肚子的政治郁气正难以纾解,一句“至今商女,时时犹唱,后庭遗曲”,实则是怀古而视今,不希望看到宋廷重蹈六朝覆辙。而随着自己在神宗朝被重用,随着变法的路线图日渐清晰,此时已经位极人臣的王安石再次吟唱起自己的这首旧作,充溢心头的,已是一份志在必得的自信和革故鼎新的豪情。

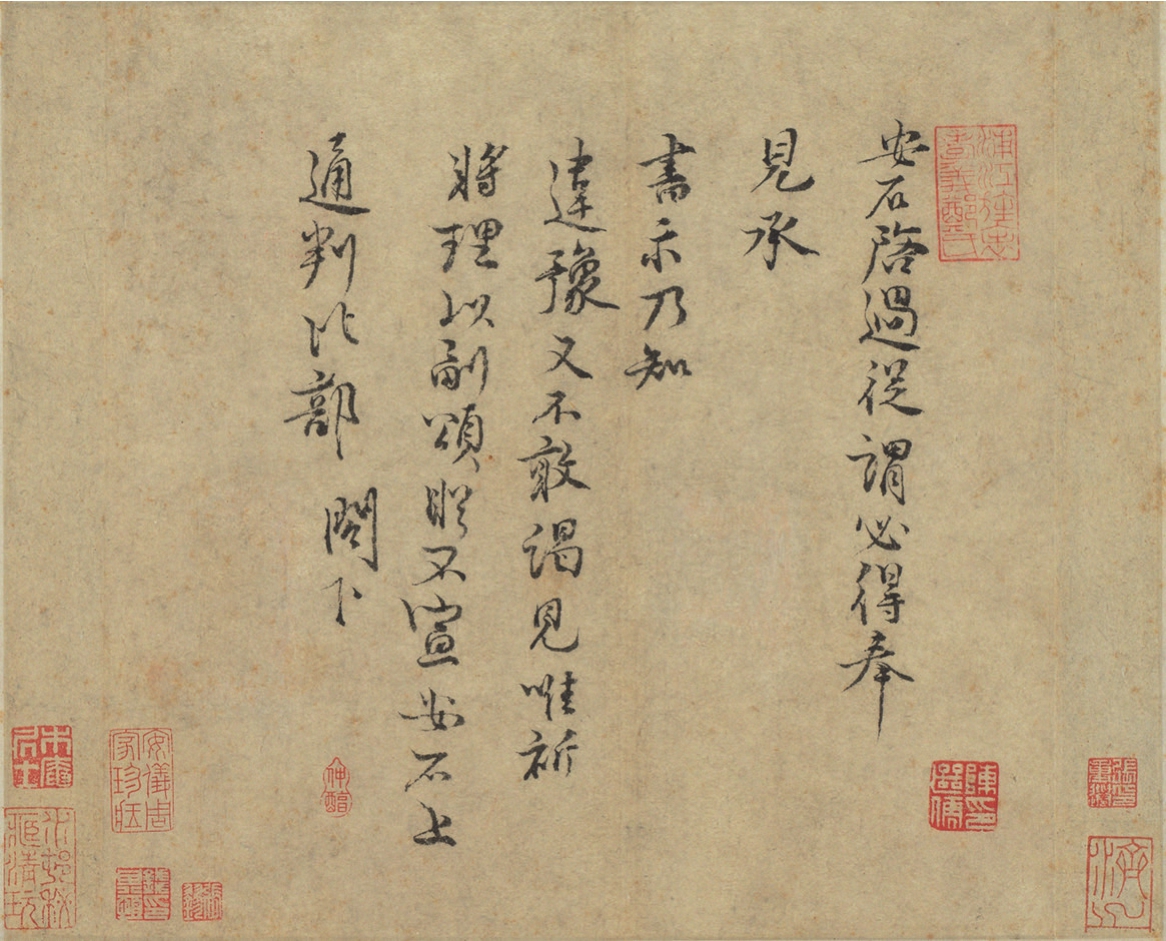

王安石致通判比部尺牍

然而,随着变法的深入,不仅来自各方的阻力越来越大,作为变法的操盘手,王安石本人政治人格的缺陷也日渐显现。一个成熟的政治家,不单要有刚毅执着的个性,清晰明确的思路,明于治乱的能力,更要善于协调各方面的关系,团结更多可以团结的力量。可是,身为一国宰相的王安石却是执着有余,而器量不足。王安石的变法背景,实际是积重难返的宋代社会现实,由于变法的目的就是要拿富商巨贾们开刀,而恰恰是这些人,掌控着国家的话语权,尽管有皇帝站在这场改革的背后,但这并不意味着拿着一把尚方宝剑就可以扫除变法路上的所有障碍,而这个道理,一心要狂飙突进摧枯拉朽的王安石显然没有在意。对于以雷霆之势横扫全国的变法运动,司马光等一班保守派“痛心疾首”地列出其四大罪状,直言新法“舍是取非,兴害除利,名为爱民,其实病民,名为益国,其实伤国”,在他看来,“礼义法度”一旦确立,便不可变,先王之法度皆合于道,后人只需效法,不容更改。在朝中,像司马光这样从一开始就对变法抱抵触情绪的大有人在,早在王安石拜相之前,三朝元老韩琦就没给王安石说过好话,他在出知相州前向神宗说:“安石为翰林学士则有余,处辅弼之地则不可。”据传苏洵甚至还写过一篇《辨奸论》,指出“凡事之不近人情者,鲜不为大奸慝”,字里行间对王安石含沙射影,影射其不近人情,大忠似奸。

王安石

当然,在众多的批评之声中,也不乏一些善意的批评,如苏轼就并不是全盘否定新法,而是就其中的一些操作方式提出过质疑,而对王安石有提携之恩的欧阳修更是变法的支持者,只不过对变法的一些做法有些异议。然而,面对这么多的批评,王安石显然缺乏甄别善恶的能力和从善如流的度量,在他看来,凡是对变法提出批评的朝臣,都被他视作因循守旧尸位素餐之辈,都是自己变法路上的绊脚石,必须铲除,方能保证变法的顺利施行。他曾对神宗道:“陛下明智,度越前世人主,但刚健不足,未能一道德以变风俗,故异论纷纷不止。”在不断给神宗皇帝打强心剂的同时,他多次借助皇权罢免了一大批反对变法的官员,御史中丞吕公著被外放颍州,御史刘述、刘琦、钱

、孙昌龄、张戬、陈襄等人相继被贬,老臣富弼被解除相位,苏轼更是被数度外放,就连恩师欧阳修和好友曾巩也被王安石视同陌路。对于王安石的这些做法,很多人都表达过不满,孙固曾说王安石“文行甚高”“狷狭少容”,吕诲则认为其“虽有时名,然好执偏见,轻信奸回……置诸宰辅,天下必受其祸”。当“拗相公”成为朝野上下送给这位改革者的绰号,当王安石和神宗皇帝面对着日渐清冷的朝堂,当荒凉的驿路上满是颠沛流离的外放朝官,王安石的执拗个性和器小少容的胸襟,不仅让他失去了壮大新党阵营让更多德高望重之臣为之效力的机会,更使这场有着美好初衷的变法成为不被祝福的跛脚政治。

、孙昌龄、张戬、陈襄等人相继被贬,老臣富弼被解除相位,苏轼更是被数度外放,就连恩师欧阳修和好友曾巩也被王安石视同陌路。对于王安石的这些做法,很多人都表达过不满,孙固曾说王安石“文行甚高”“狷狭少容”,吕诲则认为其“虽有时名,然好执偏见,轻信奸回……置诸宰辅,天下必受其祸”。当“拗相公”成为朝野上下送给这位改革者的绰号,当王安石和神宗皇帝面对着日渐清冷的朝堂,当荒凉的驿路上满是颠沛流离的外放朝官,王安石的执拗个性和器小少容的胸襟,不仅让他失去了壮大新党阵营让更多德高望重之臣为之效力的机会,更使这场有着美好初衷的变法成为不被祝福的跛脚政治。

随着政敌越树越多,王安石已经感到了孤独。为了尽快培植新党势力,这位曾在选才标准上提出过“教之、养之、取之、任之”精辟见解的政治家,再次显出了他政治人格的缺陷。当重臣元老们纷纷站到变法的对立面,王安石迫于形势的“组阁”标准已经非常简单,那就是只问态度不问信仰,只要有人愿意为变法高唱赞歌,就能得到高官厚禄,享受荣华富贵。吕诲曾说王安石“喜人佞己。听其言则美,施于用则疏”,这样的评语其实并不过分,看一看王安石匆匆组建的内阁,我们便会发现,权柄归于一门的王安石先后将王雱、沈季长、谢景温、李定这样的亲属门生列入重要岗位,而混入新党阵营的相当一部分人都是阿谀拍马投机钻营之辈。他们中,有将王安石比作伊尹再世的邓绾,一句“笑骂从汝,好官须我为之”,已成为官声狼藉的代名词;有“安石事无大小必谋之”,却见利忘义落井下石最后欲置王安石于死地而后快的吕惠卿……事实上,在高高扬起的变法大旗下,真正心怀社稷的为数甚少。新党阵容内部的不纯洁直接导致变法运动的彻底变味:本欲免除农民高利贷盘剥的青苗法,最终成为官府垄断的高利贷,由于执行不一,有些地方的利息甚至达到了原先设定的35倍;而本欲富国强兵的保甲法,最终却导致民不聊生,一些地方的农民为免除兵役,甚至“截指断腕”以自残……

更让这场变法难以为继的,是整个新党内部的动摇和分化。熙宁七年(1074)四月,在层层重压之下,神宗被迫同意王安石辞相,接替他的,是被称为“传法沙门”的韩绛和“护法善神”的吕惠卿。王安石的这次罢相更多的是缓兵之计,虽然自己看似回到了原点,继续回去当自己的江宁知府,但神宗却给了他随时入朝参议政事的特权,而在王安石看来,这两位他安排好的继任者,无疑是自己变法意志的坚定执行者,可“守其成模不少失”。然而,王安石眼中的“护法善神”吕惠卿并非善辈,这个被司马光讥为“谄谀之士”的奸诈小人一看王安石失势,马上落井下石,恨不得除之而后快,好在韩绛及时发现,劝神宗急召王安石还朝,才没有生出祸乱。

然而,于熙宁八年(1075)二月“再相”的王安石已经陷入变法阵营分崩离析的困境之中。由于吕惠卿等一班奸佞之徒根本不能与王安石同心同德,最终导致如火如荼的变法渐渐背离富国强兵的初衷,不仅给旧党以更多斥责的口实,更让民间百姓对新法的施行怨声载道。当反对的声浪此起彼伏,已经陷入孤独的宋神宗再也无法留住这位政治热情有余而政治手段简单的臣子,熙宁九年(1076),由于爱子王雱英年早逝,伤心至极的王安石请辞相位退居江宁,而神宗也没有过多挽留,尽管对其爵位屡加,但王安石再也没能出现在变法的阵营之中。

平岸小桥千嶂抱。柔蓝一水萦花草。茅屋数间窗窈窕。尘不到。时时自有春风扫。

午枕觉来闻语鸟。欹眠似听朝鸡早。忽忆故人今总老。贪梦好。茫然忘了邯郸道。

——王安石《渔家傲》

这位“拗相公”存词甚少,因为他不屑作小词,而这首他隐退江宁时所作的《渔家傲》是个例外。吴聿《观林诗话》云:王安石“尝于江上人家壁间见一绝,深味其首句‘一江春水碧揉蓝’,为踌躇久之而去,已而作小词,有‘平岸小桥千嶂抱。柔蓝一水萦花草’之句。盖追用其词”。显然,这首纵情山水的恬淡之词折射出了这位北宋政治家的另一面,但隐于山水的王安石真的能安于山水,“茫然忘了邯郸道”吗?宋哲宗元祐元年(1086),保守派重掌权柄,新法尽废,望着自己苦心经营的变法最终成为历史的灰烬,王安石长叹一声:“亦罢至此乎!”不久便郁郁而终。

传说王安石晚年患有痰火之症,太医院嘱他饮阳羡茶,并须用长江瞿塘峡水煎烹。尽管苏轼曾因反对新法获罪,但苏轼对王安石其人还是很敬重,因他是蜀地人,曾受王安石之托赴三峡取水。不久,苏轼取水归来,王安石遂命人汲水烹茶。取白定碗一只,投阳羡茶一撮于内,等汤如蟹眼,急取倾入碗内,其茶色半晌方见。

王安石问:“此水何处取来?”

苏轼答:“巫峡。”

王安石道:“是中峡了。”

苏轼回:“正是。”

王安石笑道:“此乃下峡之水,如何假名中峡?”

苏轼大惊,只得据实以告。原来苏轼因贪恋三峡风光,船至下峡时,才记起所托之事,只得汲一瓮下峡之水充之。

苏轼不解道:“三峡相连,一般样水,老太师何以辨之?”

王安石道:“瞿塘水性,出自《水经补注》。上峡水性太急,下峡太缓,惟中峡缓急相半。此水烹阳羡茶,上峡味浓,下峡味淡,中峡浓淡之间。今茶色半晌方见,故知是下峡。”

现在看来,王安石验水的这个故事更像是一个对变法的隐喻:王安石的执拗自负不通人情,让变法最终面对的是一堵难以撼动的高墙;而对水性的了解则与他在政治上的不能知人善任形成巨大的反差。在历史的深处,王安石变法留给后人的只是唏嘘。