从《满江红》到风波亭

“撼山易,撼岳家军难!”当失魂落魄的金国四太子完颜宗弼(金兀术)面对所向披靡的岳家军,发出这样一声哀叹时,他根本不会想到,自己会在这声叹息之后卷土重来,而更让他不曾想到的是,当这声叹息还未从马嘶弓鸣的战场上消失,他所敬畏的对手岳飞,已经用一地鲜血将自己的生命定格在历史的刻度上。

从寂寂无闻的一名普通士兵到拥有一支军纪严明骁勇善战的岳家军,岳飞只用了不到十年时间。经历了金兵的铁蹄,看到徽、钦二帝被掳金国,“尽忠报国”成了岳飞浴血沙场的强大动力,而也正是这样一种动力,让当时还仅仅是一名偏校的岳飞向刚刚即位不久的宋高宗赵构慨然上书:

陛下已登大宝,社稷有主,已足伐敌之谋,而勤王之师日集,彼方谓吾素弱,宜乘其怠击之。……臣愿陛下乘敌穴未固,亲率六军北渡,则将士作气,中原可复。

——《宋史·岳飞传》

刚刚被金国太子完颜宗弼搜山检海吓得仓皇南渡的南宋皇帝赵构,还惊魂未定,当然不想再冒亲征的危险收复失地,他以“小臣越职,非所宜言”将一腔热血的岳飞赶出了军营。

然而,战战兢兢的新皇帝不会想到,正是这位血气方刚的无名小卒,日后会成为牵制金军南下的主力。在此后的几年时间里,岳飞先后投名将张所、宗泽麾下,屡建奇功。此后,一路气势如虹,收复了江南重镇建康,绍兴四年(1134),他又率部再次收复襄阳、随州、唐州、邓州等六郡,奉皇命班师回朝,驻节鄂州。随着首次北伐的成功,时年不过32岁的岳飞已是荣耀加身,被授清远军节度使、湖北路荆襄潭州制置使,特封武昌郡开国侯,成为有宋一代最年轻的建节者。

遥望中原,荒烟外、许多城郭。想当年、花遮柳护,凤楼龙阁。万岁山前珠翠绕,蓬壶殿里笙歌作。到而今、铁骑满郊畿,风尘恶。

兵安在,膏锋锷。民安在,填沟壑。叹江山如故,千村寥落。何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河洛。却归来、再续汉阳游,骑黄鹤。

——岳飞《满江红·登黄鹤楼有感》

这首《满江红》,为岳飞驻节鄂州时所作。此时的岳飞,虽已封侯挂印,但骨子里仍旧是当年那位愤而投军的“敢战士”,登临高标崚嶒的黄鹤楼,一身金甲的岳飞凭栏远眺,抚今追昔,感慨万千,当他用一句“却归来、再续汉阳游,骑黄鹤”,和唐人崔颢的名句“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”形成时空上的对应,我们相信,充溢在这位年轻将领心中的,是一份直薄云汉的生命豪情。

由此,攻势如虹的北伐注定成为岳飞人生轨迹中不可磨灭的章节,而在一次次的交锋中,女真贵族对岳飞率领的岳家军早已闻风丧胆,完颜宗弼曾仰天长叹道“撼山易,撼岳家军难!”随着岳家军在一度颓败的宋金战场力挽狂澜,宋高宗赵构和岳飞之间也进入一段“君臣相得”的蜜月期。“料敌出奇,洞识韬钤之奥;摧锋决胜,身先矢石之危”,这是赵构在赞许岳飞的用兵之神;“千里行师,见秋毫之无犯;百城按堵,闻犬吠之不惊”,这是赵构在旌扬岳飞的爱民如子。为了让这位宋廷中难得的猛将安心退敌,他给岳飞的敕封也越来越重,从镇南军承宣使到蕲州制置使,从检校少保到宋朝最高的武将官职太尉,随着捷报如雪片般飞来,岳飞的荣宠也达到了极致,除韩世忠、张俊所部外,岳飞所辖兵士已经占到了全国总兵力的五分之三。当浩浩荡荡的岳家军将宋高宗御书的“精忠岳飞”的大纛高高举起,烽烟腾起之处,一身征尘的岳飞跃马扬鞭,踌躇满志。

怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车踏破,贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

——岳飞《满江红·写怀》

这首脍炙人口的《满江红》,究竟是否为岳飞所作,已是一桩在学界持续了近一个世纪的聚讼纠纷公案。其实,抛开学术的聚讼纷争,我更愿意相信这首荡气回肠的《满江红》就是文武兼备的岳武穆亲手为之。“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”,胸怀平虏之志一心要雪靖康之耻的岳飞,从未让自己身下的坐骑停止奔跑:商州之战,他用一杆银枪喝退汹汹来犯之敌;虢州之战,他的多谋善断让岳家军所向披靡;顺州、长水之战,他更是身先士卒高扬岳家军的威名,缴获上万匹战马,收复了大片失地。“三十功名尘与土,八千里路云和月”,当这些慷慨激昂的文字被嵌进《满江红》的韵脚,我们相信,一骑绝尘的岳飞早已将“精忠报国”化成了戎马相随的云影与月光。

然而,一心想收复失地的岳飞显然忘记了大宋开国之年“杯酒释兵权”的故事。“黄袍加身”的武人赵匡胤在开创大宋基业的同时,也意识到武将兵权过重的危险,为此,这位心机颇深的皇帝以杯酒释兵权的方式解除了开国将领石守信等人的兵权,并将右文抑武作为一条祖训传承下来。事实上,占全国大半兵力的岳家军在攻城拔寨的同时,也正日益成为宋高宗赵构心中难以释怀的块垒。“冻死不拆屋,饿死不掳掠”的岳家军是一支英武之师,也是一支仁义之师,而身为一军主帅,岳飞更是以身作则,治军严明。他不近女色,不蓄私财,驻节鄂州期间,通过屯田、营田,岳家军“并公使、激赏、备边、回易十四库,岁收息钱一百十六万五千余缗”,过手钱如此之多,岳飞却丝毫不为所动,以至于后来蒙冤被抄家时,“家无余财”,经办官员都“慨然叹其贫”。而对待兵士,岳飞却总是慷慨与之,“所得锡赉,率以激犒将士,兵食不给,则资粮于私廪”,用自己的私财贴补军费。至于吊死问疾,更是成为岳飞治军的常态,“其有死事者,哭之尽哀,辍食数日。育其孤,或以子婚其女。士卒有疾,辄亲造抚视,问所欲,至手为调药”。

然而,封建王朝的历史铁律告诉我们,越是这样洁身自好心系社稷的臣子,越容易招致君主的猜忌。人格几近无瑕的主帅带领着一支军纪严明的军队,谁能保证有朝一日也不会重演一段黄袍加身的历史?偏安江南的赵构对于这位抗金名将始终抱着矛盾的心理:他需要岳飞挡住金兵南下的马蹄,以保住自己偏安一隅的帝王生活;但他又不希望岳家军过于强势,太强势了,自己的皇位就会有倾覆之危。这是任何一个帝王都会有的复杂心态,而这种复杂的心态随着岳家军一路排山倒海的攻势也在急剧激化,当郾城之战大获全胜,当颍昌之战捷报传来,岳飞收复中原,迎徽、钦二帝回朝的信心也与日俱增,他乐观地对众将士发出邀约:“直抵黄龙府,与诸君痛饮尔!”(《宋史·岳飞传》)为抗金而戒酒多年的岳飞雄心勃勃地畅想着直捣黄龙和众将士痛饮的场景,而此时的赵构却如坐针毡,眼看岳飞要直捣黄龙,徽、钦二帝归宋指日可待,赵构却再也无法高兴起来,他很清楚,徽、钦二帝一旦归宋,自己的帝位便将不保,而这对于刚刚尝到几天当皇帝滋味的赵构来说又岂能放弃?

由此,屈辱的议和便成为必然,而这也正是赵构和岳飞君臣蜜月的转捩点。在这个转捩点上,发生在绍兴年间宋高宗赵构与岳飞之间的政治论对《良马对》,可以说撬开了这对南宋君臣之间的第一道裂隙。此时,一路征尘的岳飞被宋高宗宣召上殿入对,急于议和的宋高宗为了试探这位抗金主帅,特意问岳飞是否有良马,岳飞的回答是这样的:

“骥不称其力,称其德也。臣有二马,故常奇之。日啖刍豆至数斗,饮泉一斛,然非精洁则宁饿死不受。介胄而驰,其初若不甚疾,比行百余里,始振鬣长鸣,奋迅示骏,自午至酉,犹可二百里。褫鞍甲而不息不汗,若无事然。此其为马,受大而不苟取,力裕而不求逞,致远之材也。值复襄阳,平杨么,不幸相继以死。今所乘者不然,日所受不过数升,而秣不择粟,饮不择泉。揽辔未安,踊跃疾驱,甫百里,力竭汗喘,殆欲毙然。此其为马,寡取易盈,好逞易穷,驽钝之材也。”帝称善。

在这场君臣论对中,岳飞对“良马”与“驽马”提出了自己清晰的见解,同时也向宋高宗表明了心迹,以“受大而不苟取,力裕而不求逞”自喻,希望高宗立足长远,授自己以重任,以直捣黄龙,收复失地。

然而,并无收复失地宏愿的赵构只希望自己能够偏安江南一隅,越是前方捷报频传,北宋初年杯酒释兵权的故事越是萦绕在这位心机重重的南宋皇帝心头。他的心情是如此矛盾,他害怕岳飞功高盖主,但同时他又需要岳飞抑止住金人的兵锋,这样,和议的筹码才会更多,胜算也会更大。此时,宋高宗赵构与岳飞之间的关系已经由蜜月走向冰点,“夷狄不可信,和好不可恃,相臣谋国不臧,恐贻后世讥议”,这是岳飞在表明自己矢志抗金的决绝态度;“唐末五季藩镇之乱,普能消于谈笑间。如国初十节度使,非普亦孰能制?辅佐太祖,可谓社稷功臣矣”,这是赵构在缅想杯酒释兵权的核心人物赵普。很明显,一个要增加兵力直捣黄龙,一个要偏安一隅守内虚外,建炎及绍兴初期君臣相得的一幕早已成为过往云烟,现在,赵构只需要一个时机,一个最佳的议和时机,一个最佳的削权时机。

这个时机,出现在绍兴十年(1140)六月。此时,随着郾城、颍昌大捷,岳家军已长驱直入,大有逼近汴京之势。刚刚在金国权力更迭中掌握军政大权的完颜宗弼面对汹涌而来的岳家军铁骑,不由捶胸顿足,发出“自我起北方以来,未有如今日之挫衄”的长叹。也正在这个时间点上,赵构看到了议和的筹码所在,他对以秦桧为首的投降派提出的暗通金使之策点头称善,使本已胜券在握的战局因一纸屈辱的和约让铩羽的金兵重抖精神,而本欲做退兵打算的完颜宗弼气焰也再度嚣张起来。相传他给秦桧的书信中提到:“汝朝夕以和请,而岳飞方为河北图,必杀飞,始可和。”(《宋史·岳飞传》)这是一个令宋廷自毁长城的条件,而更关心自己皇位的赵构早已顾不上那么多,很快,赵构便颁出了令岳飞退兵的第一道诏书,不明就里的岳飞马上写了一道奏章反对班师回朝:

契勘金虏重兵尽聚东京,屡经败衄,锐气沮丧,内外震骇。闻之谍者,虏欲弃其辎重,疾走渡河。况今豪杰向风,士卒用命,天时人事,强弱已见,功及垂成,时不再来,机难轻失。臣日夜料之熟矣,惟陛下图之。

然而,急于议和的赵构此时早已听不进岳飞的苦谏,就在金人气息奄奄之际,岳飞一天之内竟收到来自朝廷的十二道金牌,措辞严厉的诏令就像十二支闪着寒光的利箭,岳飞长叹一声“十年之功,废于一旦”,不得不挥泪班师。

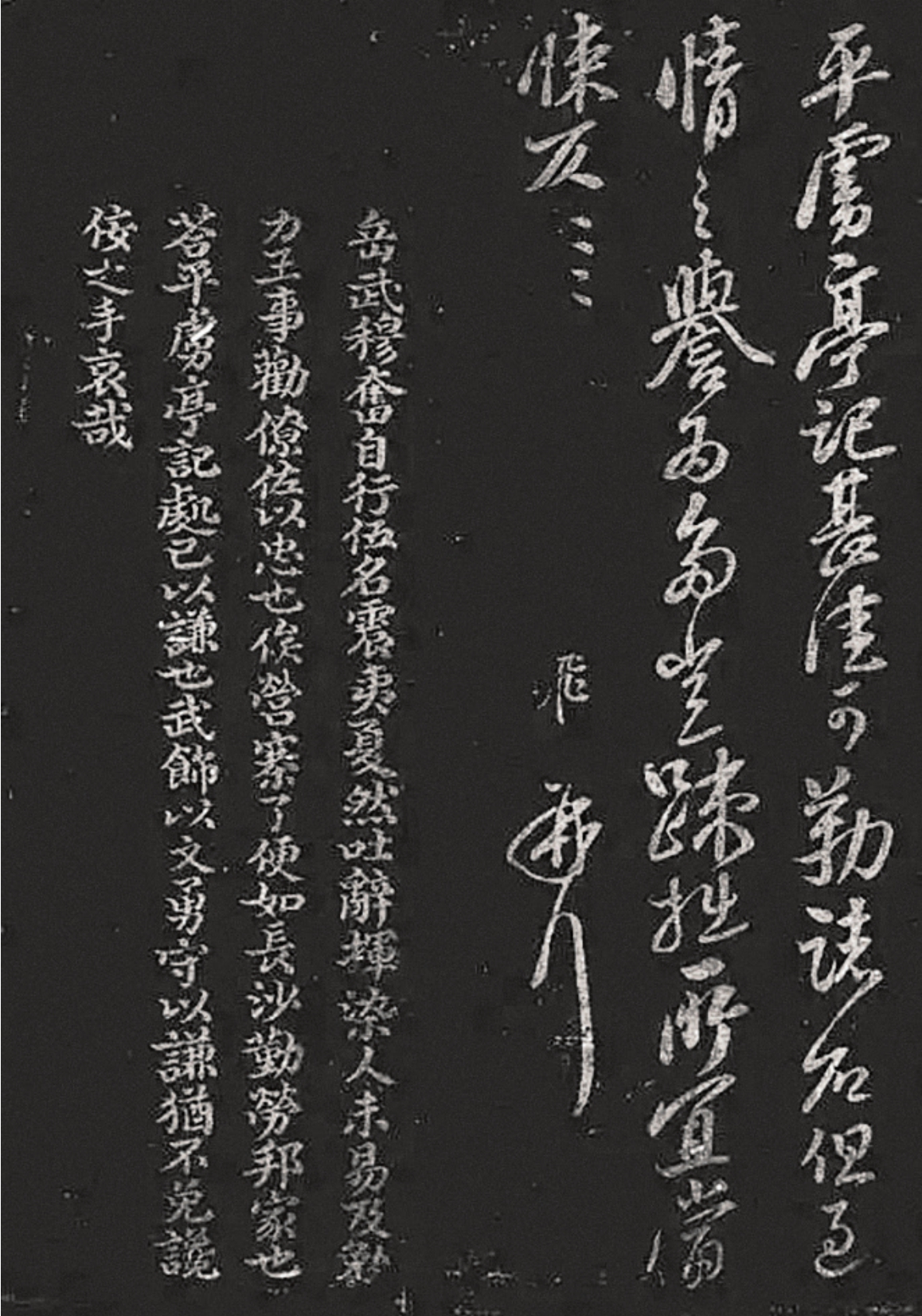

岳飞《平虏亭记帖》

接下来的一幕无疑是中国历史上沉重的一章。当岳飞率部刚刚班师回朝,便立即被解除了兵权,威震敌胆的岳家军就此成为一个夹进史书中的名字。而秦桧等一群奸佞小人对岳飞的迫害却仍在步步紧逼,绍兴十一年(1141)十月间,岳飞被诬以谋反之罪投入大理寺狱中。十一月初七日,在前方几无御敌之将的情况下,宋金达成“绍兴和议”:宋向金称臣,将淮河以北的土地全部划归金国,并每年向金贡奉银、绢各二十五万两、匹。当然,这个屈辱的“绍兴和议”除了要走南宋朝廷大量的真金白银,还需要一颗精忠报国的人头,绍兴十二年十二月二十九日(公元1142年1月27日),除夕前夜,岳飞、岳云、张宪被赵构、秦桧一党以“莫须有”的罪名押至杭州大理寺狱中杀害。当凛冽的北风夹着飞雪掠过一颗带着充满遗憾的头颅,宋廷已再无舍身御敌之将,一个王朝也开始走进其孱弱下行的轨道。

据《宋史》载,由于岳飞御敌于前,战功赫赫,“帝初为飞营第,飞辞曰:‘敌未灭,何以家为?’或问天下何时太平,飞曰:‘文臣不爱钱,武臣不惜死,天下太平矣。’”一生精忠报国,早已抱定必死之心的岳飞,永远不会找到答案:自己生命的最后一滴血为什么不是洒在抗金杀敌收复失地的战场,而是落进当朝皇帝苟且偷生的一杯酒中。