支离的花押

两宋皇帝中,最有艺术天分的,非宋徽宗赵佶莫属。然而,和中国历史上所有艺术家皇帝一样,宋徽宗在书画的布局设色方面炉火纯青,可经营起自己的江山来,却是一塌糊涂。难怪主修《宋史》的脱脱会如此评价这位皇帝:“徽宗诸事皆能,独不能为君。”

说宋徽宗“诸事皆能”,绝非过誉之辞。作为神宗第十一子,赵佶和南唐后主李煜有着太多的相似之处,他们都是被强推上历史舞台的皇帝,如果不是长兄在即将继位时突然暴病身亡,李煜不过是南唐小朝廷里一个悠闲自在的皇子。同样,如果不是其兄哲宗死得早,皇帝的御座怎么也轮不到赵佶坐,而赵佶和李煜最大的相同之处,就是他们都是天赋异禀的艺术家皇帝,深厚的艺术造诣让他们在中国皇帝中达到了属于自己的巅峰。南宋张端义《贵耳集》载,宋神宗有一次在秘书省看到李煜的画像,对这位南唐后主的丰神俊朗啧啧称叹,晚上又梦见李煜毕恭毕敬地前来拜谒,结果第二天一觉醒来,赵佶就降生了。这个故事一定有附会的成分,但从另一个角度看,早在南宋时人们就已经习惯将宋徽宗赵佶和南唐后主李煜联系在一起。当然,在时人看来,徽宗“文采风流过李主百倍”“诸事皆能”,在艺术领域,没有哪个皇帝能比得上宋徽宗。

和李煜的金错刀一样,宋徽宗赵佶的瘦金体透出的是淋漓的王者之气。早在做端王时,赵佶就“善写墨竹君,能挥薛稷书”,即位之后,更是独辟蹊径,创造性地运用鹤膝、竹节等笔法,形成瘦峭挺拔、宛若龙蛇的独特书体,从而超越法度严谨的唐书,在尚意之风盛行的北宋,高高挑起瘦金体的旗帜,其存世的《千字文》,早已成为书家争相临摹的珍品。赵孟

曾评价宋徽宗的瘦金体“天骨遒美,逸趣蔼然”,《书史会要》对宋徽宗的书法更是不吝赞美之辞,说其“行草正书,笔势劲逸,初学薛稷,变其法度,自号瘦金书,意度天成,非可以形迹求也”。

曾评价宋徽宗的瘦金体“天骨遒美,逸趣蔼然”,《书史会要》对宋徽宗的书法更是不吝赞美之辞,说其“行草正书,笔势劲逸,初学薛稷,变其法度,自号瘦金书,意度天成,非可以形迹求也”。

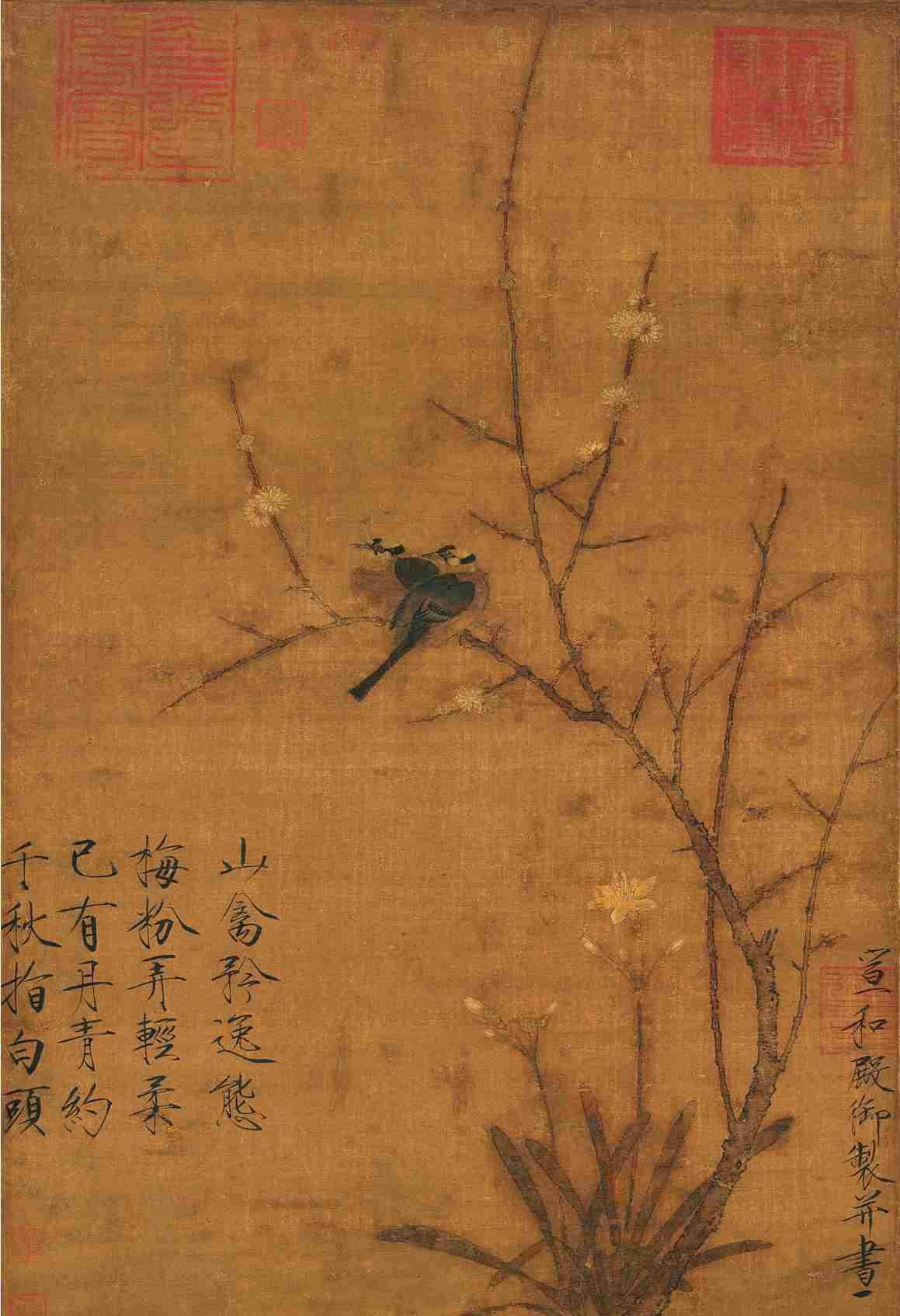

宋徽宗的书法彪炳书史,其画作更是工谨细丽,栩栩如生。南宋邓椿在《画继》中称徽宗的画“冠绝古今之美”“艺极于神”,而细品这位艺术家皇帝为我们留下的《芙蓉锦鸡图》《腊梅山禽图》《瑞鹤图》等花鸟作品,我们会发现,邓椿的评价并非虚夸。在《芙蓉锦鸡图》的构图中,我们看到的是浸染秋霜一日三变的木芙蓉,是斑斓肥硕的锦鸡,是翩然起舞的双蝶,是“秋劲拒霜盛,峨冠锦羽鸡”的晚秋气韵;在《腊梅山禽图》的意象中,我们看到的是疏影横斜的腊梅,是依偎枝头的白头翁,是迎风盛放的水仙花,一派简净疏朗,清丽明艳;而《瑞鹤图》更是宋徽宗书画结合的经典之作,一边是瘦峭劲逸的瘦金体,一边是款款振翅于宣德门上空的群鹤,“清晓觚棱拂彩霓,仙禽告瑞忽来仪”,在一幅画作中,这位艺术家皇帝已将书画技法浑然一体熔于一炉。

徽宗建龙德宫成,命待诏图画宫中屏壁,皆极一时之选。上来幸,一无所称,独顾壶中殿前柱廊栱眼《斜枝月季花》,问画者为谁,实少年新进。上喜赐绯,褒锡甚宠。皆莫测其故,近侍尝请于上,上曰:“月季鲜有能画者,盖四时、朝暮、花、蕊、叶皆不同。此作春时日中者,无毫发差,故厚赏之。”

《画继》记载的这则逸事,颇能说明徽宗的勤于观察,一丝不苟,众多画师的画作皆不入眼,唯独一个年轻画师画的月季得到了他的赏赐。至于为什么要赏赐,徽宗说得已经很清楚,因为要想画好月季绝非易事,每个季节每个时辰,其花、蕊、叶都不同,而年轻画师的画作在春时日中,不差分毫,所以厚赏。这则逸事,反映出一个书画皇帝敏锐的洞察力,在这样的高手面前,画师们要想蒙混过关实在是太难了。

《画继》里还有一则关于画孔雀的逸事。宣和殿前种的荔枝结果了,偶有孔雀在树下徘徊,徽宗兴之所至,便命众画师将这一幕绘成图画,当他看到其中有几幅画的是孔雀正在登上藤墩,立指其谬道:“孔雀升高,必先举左。”一时间,令众画师折服。和观察月季一样,对孔雀的观察也不差毫厘,面对这么较真的皇帝,臣子们只有仰视的份儿了。

一个皇帝在书画艺术上的双绝,直接带动的是他在位期间艺术的空前繁荣。徽宗一朝,画工的地位被抬升到了中国历史上从未有过的高度,他着力设立了画学,正式将书画科纳入科举考试之中,纷至沓来的画工们根据技法的高下,被分为士流和杂流,分别进行考核,在具体的考核中,对儒学和文学修养的考核常常与艺术素养并重,诸如“野渡无人舟自横”“乱山藏古寺”这样的试题经常会成为考题。画工一朝考入画院,也便有了和书画真迹谋面的机会。徽宗每隔十天便会遣宦官送来两匣皇家秘藏画卷,供学生心摹手追。对其中的佼佼者,徽宗更是不遗余力,亲自指导,曾画出《千里江山图》的王希孟就深得徽宗真传。画院浓厚的艺术氛围对这些北宋“艺术生”无疑是巨大的人生偏得,正是通过在画院的系统学习,让他们脱离了匠气,由画工转型成为画师,而他们中出类拔萃的画师更是在经过画院的历练之后,成为颇具政治地位的画官。当画学正、艺学、待诏、祗侯、供奉这些官职成为徽宗朝官制的特有名目,当画师的俸禄令其他艺人心生羡慕,宋徽宗,这位中国历史上最具权势的艺术家,已经用他可以调动的举国之力,让北宋大大小小的画院呈现出百花齐放的繁荣景象,让北宋的书画艺术人才迅速成长,丰盈起北宋后期绚丽多姿的文化表情。

毫无疑问,宋徽宗是一位经营丹青的圣手,然而,在经营自己的王朝上,却显现得懦弱无能。这位终日笔不离手的皇帝,从未在臣子的奏折中下过一分心力,他将朝中政事统统交付给以蔡京为首的一班弄臣。“蔡京既相,怀奸植党”“阴托‘绍述’之柄,钳制天子”,这个长期独揽相权的奸佞,虽然在表面上维系了徽宗朝政治经济的稳定,但他及其同党对朝政的操控,实际上是将宋王朝一步步拖向万劫不复的深渊。而浸淫于艺术享受中的宋徽宗显然不自知,他完全沉迷于蔡京为他描绘的“丰亨豫大”的幻景之中。当宴饮无歇、偎红倚翠成为惯常,宋徽宗恍然觉得,他的大宋已是物阜民丰,一片太平,在这样一种清明之境中,他这个皇帝唯一要做的,就是继续写他的瘦金体,画他的瑞鹤图,他要用笔下的繁华对应天下的“繁华”。

宋徽宗赵佶《芙蓉锦鸡图》

宋徽宗赵佶《腊梅山禽图》

创意和灵感对艺术家而言,是创作的必需,但如果是一位艺术家皇帝,他的创意和灵感就很有可能成为天下苍生的灾难。宋徽宗在位期间,曾经完成过一个中国历史上颇为奢侈的创意,那就是修建艮岳。所谓艮岳,其实是一座人工堆砌而成的假山园林,但你绝对想象不出,这座假山园林硬是从开封城东北一直延伸到了景龙江南岸。艮岳分为东西二岭,其中最高峰达150米。李濂《汴京遗迹志》载,政和七年(1117),徽宗命“户部侍郎孟揆于上清宝箓宫之东筑山象余杭之凤凰山,号曰万岁山,既成更名艮岳”。而说到修建艮岳的缘起,则是因为徽宗听信了一个叫刘混康的道士的蛊惑。这个道士号称茅山第二十五代宗师,哲宗在位时就对其颇为信任。及至徽宗即位,刘混康看到徽宗没有儿子,于是便向其传授“广嗣之法”,“指点”他增高开封东北方(艮位)的地势,以祈“多男之祥”。求子心切的徽宗对刘混康言听计从,艮岳工程很快便付施行。事实证明,这座人工堆砌的巨大假山,大大超出了刘道士的预想。艺术家皇帝的最大优势也是最大问题,就是可以为了艺术享受,不计时间不计成本,倾大量帑银,造浩大工程。一座旨在求子的艮岳,硬是被宋徽宗整整建了六年。六年时间里,蔡京党羽朱勔为博取皇帝的欢心,广泛搜罗怪石、鲜花,“指取内帑,如囊中物,每取以数十百万计。于是搜岩剔薮,幽隐不置。凡士庶之家,一石一木稍堪玩者,即领健卒直入其家,用黄封表识,指为御前之物,使护视之。微不谨,即被以大不恭罪”(《宋史纪事本末》)。朱勔由此成为臭名昭著的花石纲的背后执行人。与此同时,来自全国的能工巧匠云集京师,民间劳役数十万人,在艮岳之上挥汗如雨,昼夜无休。当一船船浸着血泪的奇石被运进雕梁画栋的皇家园林,当一批批珍禽异兽成为精工细作的画卷主角,宋徽宗已经沉醉其中,“真天造地设,神谋化力,非人力所能为者”。站在平地而起的艮岳之上,游走于身材妙曼的美人丽姝中间,宋徽宗享受着自己这份宏大的“创意”,除了琴瑟箫管,已经听不进任何劝谏之声。

寰宇清夷,元宵游豫,为开临御端门。暖风摇曳,香气霭轻氛。十万钩陈灿锦,钧台外、罗绮缤纷。欢声里,烛龙衔耀,黼藻太平春。

灵鳌,擎彩岫,冰轮远驾,初上祥云。照万宇嬉游,一视同仁。更起维垣大第,通宵宴、调燮良臣。从兹庆,都俞赓载,千岁乐昌辰。

——赵佶《满庭芳》

这首《满庭芳》,描写的是元宵之夜君臣同乐的盛景,而在这首词中出现的“冰轮远驾,初上祥云”“万宇嬉游,一视同仁”这样的铺排,在彰显张灯结彩的喜庆气氛的同时,也在张扬着一个皇帝对道家仙境的向往与痴迷。艮岳的落成,果真“应验”了那个叫刘混康的道士的预言,徽宗儿女成群,得三十二子,三十四女,而这位艺术家皇帝也开始对道教笃信不疑,在位期间从未停止过求仙问道的脚步。长生不老似乎是每个皇帝都不能跳出的黑色幽默,宋徽宗也希望自己纸醉金迷的生活可以永世延续,为此,他曾多次下诏搜罗道书,设立经局。他下诏编撰的《道史》和《仙史》,成了中国历史上规模最大的道教史和道教神化人物传记。而这股崇道之风在政和七年(1117)发展到了最高潮,就在这年四月,在宋徽宗的授意下,群臣上表册立其为“教主道君皇帝”,群臣也都相应地担任了道教官职,而“道家者流始盛,羽士因援江南故事,林灵素等多赐号‘金门羽客’,道士、居士者必锡以涂金银牌,上有天篆,咸使佩之,以为外饰;或被异宠,又得金牌焉”(《铁围山丛谈》)。在升腾的烟霭中,在此起彼伏的诵经声里,宋徽宗浑然不知,宋王朝的国运已岌岌可危。

很快,这位皇帝的好日子便走到了尽头。就在宋徽宗开始被各地风起云涌的民变搞得焦头烂额的同时,觊觎中原已久的金国悍然于宣和七年(1125)向宋王朝发起猛攻,惊惶之下,宋徽宗迫不得已让位给了他的儿子钦宗,自己做起太上皇。然而,第二年,也就是靖康元年(1126),金兵便攻陷汴梁,一片焦土之中,昏聩的宋徽宗和刚刚即位才一年的宋钦宗,以及一大批皇室宗亲、文武大臣,被金兵赶出汴梁这座昔日繁华的帝都,押往荒蛮的金国;而宋徽宗精心收藏的大量书画珍品,也成为金兵攻陷汴梁后最丰厚的战利品。最具反讽意味的,莫过于徽宗倾全国之力修建的艮岳,金兵攻城时,宋廷内无粮草,外无救兵,便取艮岳山禽水鸟十余万只“投之汴河”,同时,“拆屋为薪,凿石为炮,伐竹为笓篱”“又取大鹿千百头杀之,以啖卫士”(《宋史·地理志》)。擅营丹青的宋徽宗怎么也不会想到,他劲逸洒脱的瘦金体会给自己带来这样的结果,而他摄入画中的江山,更经不起任何兵燹,全如齑粉流沙,灰飞烟灭。

裁剪冰绡,打叠数重,冷淡燕脂匀注。新样靓妆,艳溢香融,羞杀蕊珠宫女。易得凋零,更多少、无情风雨。愁苦。闲院落凄凉,几番春暮。

凭寄离恨重重,这双燕,何曾会人言语。天遥地远,万水千山,知他故宫何处。怎不思量,除梦里、有时曾去。无据。和梦也、新来不做。

——赵佶《燕山亭·北行见杏花》

这首百感交集的《燕山亭》,为宋徽宗在“北狩”路上所作。对于徽、钦二帝被俘北上的遭际,南宋朝野更习惯用“北狩”一词来遮蔽靖康之耻。“易得凋零,更多少、无情风雨。愁苦。闲院落凄凉,几番春暮。”此时,正值春暖花开时节,看到盛放的杏花,涌上这位艺术家皇帝心头的,已不是剪红刻翠的激情,而是韶华易逝的感伤。

更让已成庶人的宋徽宗无法承受的,是尊严扫地的耻辱,史载,徽、钦二帝到达金上京会宁府后,均素服跪拜金太祖庙,“宋帝后均帕头民服,外袭羊裘。诸王、驸马、王妃、帝姬、宗室妇女、奄人均露上体,披羊裘”。在金国的宗庙,这群来自大宋的阶下囚,赤裸上身,披着羊裘,昔日的养尊处优已经被此时的奴役之辱所代,九年后宋徽宗死在五国城囚所。然而,这位皇帝所遭受的凌辱并未结束,《大宋宣和遗事》载,宋徽宗死后,金人将其尸体扔到了土坑上,“用茶肭及野蔓焚之。焦烂及半,复以水灭,以木杖贯其尸,曳弃坑中”。享尽荣华的宋徽宗绝对不会想到,自己的生命最终会贱如草芥,这位在诗词、书画领域无一不精的北宋第八任皇帝,从降生的那一天起,似乎就和南唐后主李煜的命运轨迹高度重合,他们都是天赋异禀的通才,都对艺术达到了痴迷之境,但也正因如此,让他们都走出了一段错位的人生,成了令人唏嘘的亡国之君。

据说,中国书画界普遍流行的花押,在北宋时达到极盛。所谓“花押”,即个人任意书写变化而生的个人签名。在历代流传的花押中,宋徽宗的花押被后世收藏者视为绝押。如今,在他传世的《芙蓉锦鸡图》上,我们依然可以看到宋徽宗这个极具个性的签名。这是一个被变形的“天”字,“天”的第一笔和下面的部分刻意拉开了一段距离,取意为“天下一人,唯我独尊”。现在看来,宋徽宗颇为自得的这个花押,更像是一个黑色的谶示:当天下被一个艺术家皇帝进行过艺术的支离与解构,其实,就已经注定了它的坍塌。