人的形象

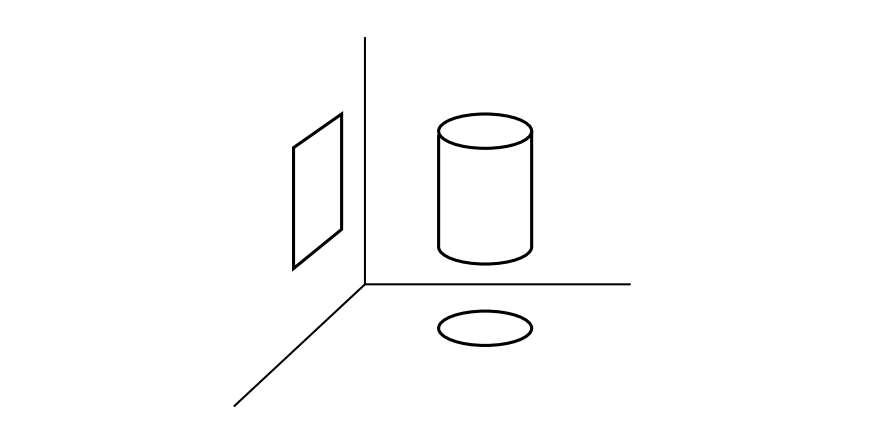

在众多致力于拯救人类的还原论学说中,最有名的要数尼古拉·哈特曼(Nicolai Hartmann)的本体论以及马克斯·舍勒的人类学。这些学说区分了诸如肉体、心理和精神等完全不同的级别或层次,每一层次都对应着一门科学:肉体对应生物学,心理对应心理学,等等。这些级别或层次就是科学多元论的源头。那么,人的统一性在哪里呢?人就如同一件满是裂缝的陶器,如何通过“质的飞越”(黑格尔)达到统一?众所周知,艺术是在多样性中的统一,而我认为对人的定义应该是,尽管存在多样性,但也能达到统一。因为虽然有本体论的差异和存在类型的差异,但人类学上的统一性依然存在。人的存在的标志是人类学统一性和本体论差异的共存,统一的人类存在方式(Seinsweise)和人类参与的不同存在类型(Seinsarten)的共存。简而言之,用阿奎那(Aquinas)的说法就是,人类的存在是“多样性中的统一”(unitas multiplex),这既不是多元论也不是一元论,正如我们在斯宾诺莎的《伦理学》中所遇到的情况一样。请允许我在下文中像斯宾诺莎一样,“以几何类比的方式”来勾勒一个人的形象。这是一种维度本体论,它有两条法则,其中第一条法则是,相同的东西,从它自身的维度投射到比自己低的维度时,所展现出来的图像是相互矛盾的。例如,一只酒杯,它从几何学上讲是一个圆柱体,我把它从三维空间投射到底部和侧面的二维平面上,在两个平面上分别得到一个圆形和一个矩形。此外,这种投射也会产生一种矛盾,即两个平面上得到的投影都是封闭的图形,而真实的酒杯却是一个开放的容器。

维度本体论的第二条法则是,不同的物体,从它们自身的维度出发投射到同一个比自身低的维度上,得到的图像是模棱两可的(而不是相互矛盾的),有多种解释。例如,我把一个圆柱、一个圆锥和一个圆球从三维空间投射到一个二维平面上,得到的这三个物体的投影都是一个圆形。影子模糊不清,看起来都一样,以至于我无法确定,它到底是圆柱、圆锥还是圆球。

那么,我们如何将这些法则应用于人类呢?现在,我们将人简化为具体的维度,并投射到生物学和心理学层面,在这两个层面上表现出相互矛盾的图像。因为投射到生物学层面的结果是身体现象,而投射到心理学层面的结果是心理现象。从维度本体论来看,这种矛盾与人的统一性并不相悖。就像上面第一个例子中的圆形和矩形投影都与真相不符,但它们都是同一个圆柱体的投影。 [1] 我们不妨思考一下:人的存在方式的统一性消除了他所参与的不同存在类型(Seinsarten)的多样性,即消除了身心之间的对立,形成了库萨的尼古拉(Nikolaus Cusanus)意义上的对立统一(coincidentia oppositorum),我们总是在人被投射到的平面上徒劳地找寻这种统一,而它却只存在于一个更高的维度之中,在一个独一无二的人的维度之中。

因此不存在解决身心问题这一说。维度本体论很可能揭示了身心问题无法解决的原因。情况类似的还有自由意志的问题。上面提到的那只酒杯的投影在底层平面和侧平面上形成了封闭的图像,与这只杯子的情况相同,人在生物学层面上形成了一个封闭的生理反射系统,而在心理学层面上则形成了一个封闭的心理反应系统。投射出的结果是相互矛盾的。因为这属于人的本质,它是开放的,它“向世界开放”[舍勒、格伦(Gehlen)和波特曼(Portmann)]。人之为人就意味着要超越自己。我想说,人存在的本质,就在于自我超越。人之为人意味着要始终以某事或某人为导向,投身某项他所从事的工作,全身心地去爱他所爱的人或他所信奉的上帝。这种自我超越跳出了一切人的形象的框架,一元论的意义上的人从不超越自身去追求意义和价值(Frankl, Der Nervenarzt 31,385,1960),他们只对自己感兴趣,只关注自己身心的维持或恢复稳态的问题。事实上,生物学上根本就不存在稳态原则,更不用说心理学了。这一点冯·贝塔朗菲(von Bertalanffy)、戈尔德施泰因(Goldstein)、奥尔波特和夏洛特·比勒(Charlotte Bühler)的理论都可以证明,然而一元论却将其忽略了。根据维度本体论,生理学反射系统和心理学反应系统的封闭性与人性并不矛盾。就像圆柱体的底面和侧面投影的封闭性与圆柱本身的开放性之间不存在矛盾一样。

现在我们也意识到,低维度上的发现在这些维度本身之内仍然是有效的。这个说法适用于巴甫洛夫的反射学、华生的行为主义、弗洛伊德的精神分析、阿德勒的个体心理学等一系列片面研究。弗洛伊德很聪明,他对自己理论的维度局限性心知肚明。他在给路德维希·宾斯万格的信中说:“我只在房子的一层和地下室住过。”弗洛伊德接着补充说:“自从我接触到‘人类神经症’这个范畴后,我已经在我低矮的小房子里为宗教找到了一个栖息地。”他在说这番话时屈从了心理主义(或者说是病理主义)形式的还原论诱惑,也正是在这里,他犯了错误。

“低矮的小房子”是一个关键词。必须明确的是,我们在谈到较低或较高的维度时,并不预判位次,也不暗含价值判断。在维度本体论的意义上,更高的维度往往意味着,我们正在与一个 更加包罗万象的 维度打交道,它包括并包容了较低的维度。较低的维度则模糊地(在黑格尔的意义上)“扬弃”于更高的维度之中。因此,人成为人之后,会以某种方式保持动物和植物的身份。一架飞机不会失去像汽车一样在平面上移动的能力。当然,它只有在离开地面飞上天空时,才会证明它作为飞机的本性。专业人员在飞机还没起飞时,就能够从飞机的结构中看出它是否能够飞行,这一点毋庸置疑。在这里我想提一下波特曼,他能证明人性与身体结构紧密相关,因为即使是人的身体,也总是已经被其精神所塑造。

然而,科学不仅有权利,甚至有义务去排除现实的多维性。科学要从现实的光谱中过滤出一个频率。投射不仅是合法的,更是必不可少的。科学家必须维持这种虚构的投射,好像在处理一种单维的现实。但他也必须知道他在做什么,这意味着他必须知晓这些错误的源头,尽力去避免它们。

现在我们来看维度本体论应用于人身上的第二条法则。如果我不把三维实体投射到二维平面,而是把费奥多尔·陀思妥耶夫斯基(Fedor Dostojewski)或贝尔纳黛特·苏比鲁(Bernadette Soubirous)

投射到精神病学领域,那么对我这个精神病学家来说,陀思妥耶夫斯基就只不过是一个再普通不过的癫痫病人,贝尔纳黛特只不过是一个带有幻觉的癔症患者。他们除此之外是什么,并没有反映在精神病学层面上。因为不管是艺术成就还是宗教遭遇,都处于精神病学层面之外。而在精神病学层面上,这一切仍然是模糊的,就像这个影子一样,我无法确定影子是圆柱、圆锥还是圆球所投下的。

投射到精神病学领域,那么对我这个精神病学家来说,陀思妥耶夫斯基就只不过是一个再普通不过的癫痫病人,贝尔纳黛特只不过是一个带有幻觉的癔症患者。他们除此之外是什么,并没有反映在精神病学层面上。因为不管是艺术成就还是宗教遭遇,都处于精神病学层面之外。而在精神病学层面上,这一切仍然是模糊的,就像这个影子一样,我无法确定影子是圆柱、圆锥还是圆球所投下的。

一切病理都需要一个诊断,一个透视,一个对病态背后的逻辑以及对痛苦所具有的意义的洞察。 一切 症状都需要一个诊断,需要对病源的审视,因为病源在一定程度上是多维的,所以症状才会不明确。

注释:

[1] “不存在真正的矛盾……因为我们可以从两个不同的角度来看待现实。”[Rabbi Yehuda Leove ben Bezalel(The Maharal of Prague), The Book of Divine Power : Introduction on the Diverse Aspects andLevels of Reality ,Cracow,1582(translated by Shlomo Mallin,Feldheim,New York,1975,S.24)]一个事物从两个不同角度可以表现出两种相互矛盾的品质,涉及两个不同的层面。