1.3 给最理想的经济模式画像

我们可以先深入分析一人社会最理性化的经济发展历程,然后再推及多人社会最理想的经济模式。

为便于分析,我们先把一人社会的经济活动给予最简化。按照前文的分析,不难发现,一个人对自身资源配置的终结层面无非就是劳动与闲暇,至于多少资源和劳动用于生产粮食,多少资源和劳动生产多少衣服,多少资源和劳动生产多少钢铁……这些都属于分配劳动时间后对各类生产的劳动时间的再分配。下面,我们就通过劳动时间与闲暇时间的分配变化来描述一人社会经济发展的整个历程。

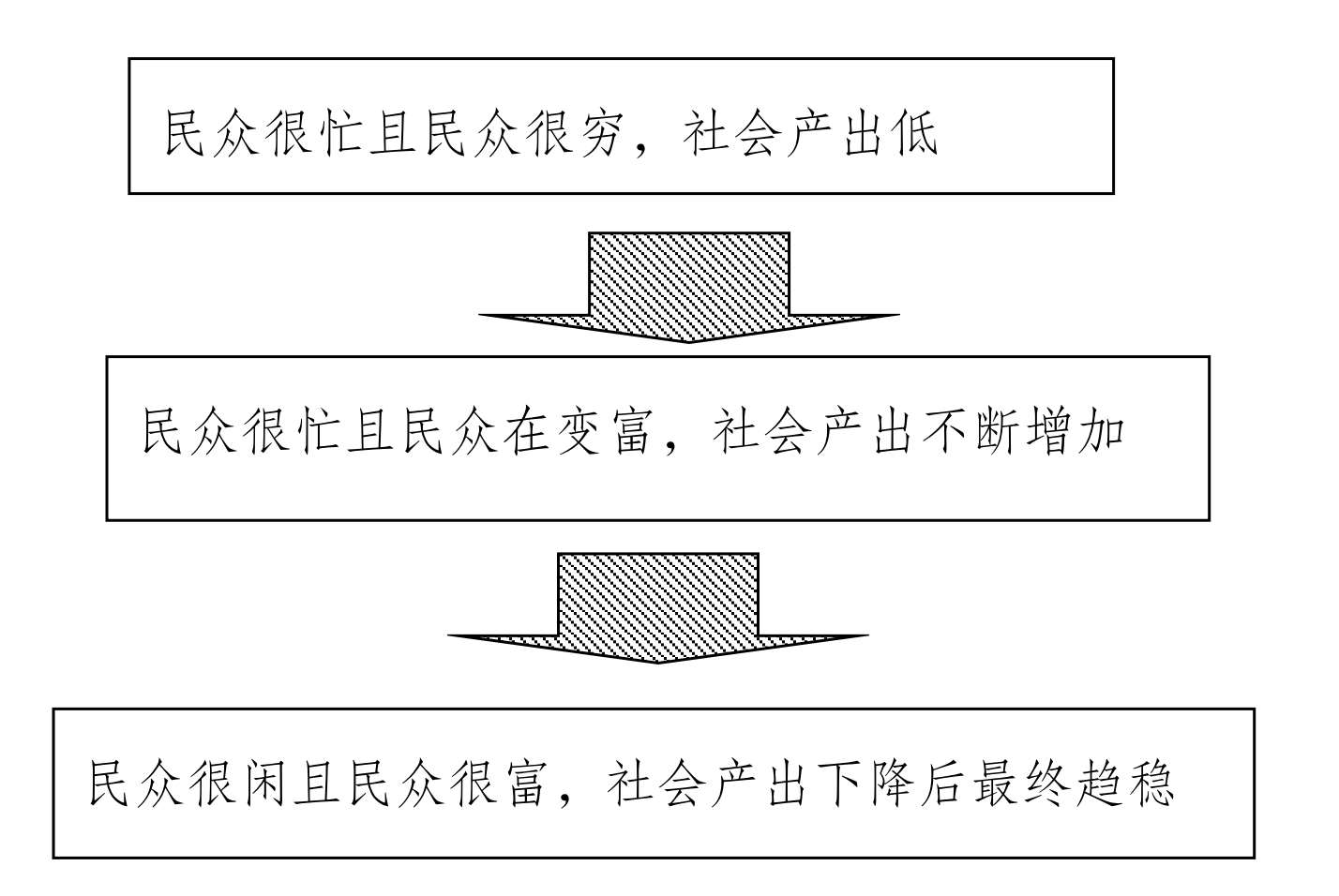

第一阶段:垦荒期。假设从前有个人,名字叫张三,到了一个一穷二白的荒岛上,他将按照当时的科技水平对荒岛进行改造,发展经济。由于起步阶段温饱是第一位,并且岛上没有任何基础设施,为了能够尽快过上好日子,张三将花费大量的时间,用于开垦荒地,建造房屋,采集食物等,从张三的角度来讲,这个阶段把时间大量花费在劳动上是最划算的。如果把理性的张三看成一个社会,则经济发展阶段特征为:劳动时间很长,闲暇很少,由于很多生产和生活性的基础设施尚未建成,此时社会产出很低,张三幸福指数较低。

第二阶段:建设期。张三一边拼命地搞建设,农田、沟渠、磨坊、水车、仓库、道路、劳动工具等逐步完善,产出越来越多,可用于投资的物资也越来越多,建设速度也越来越快,即投资不断加快;一边拼命地发展生产,并且随着基础设施和生产设备不断丰富,每年能够生产的粮食、肉类、布匹、生活用具越来越多,即消费不断扩大,投资和消费产值加一起,使得生产总值不断增加。此时的经济发展阶段特征为:投资力度不断加大,劳动时间依然很长,闲暇依然很少,社会产出不断增高,生产总值呈指数式增长,张三幸福指数不断升高。

第三阶段:稳定期。张三自身需求是有限的,随着基础设施和生产设备的逐步完善,岛上的产出完全够用极度富足,张三已不必起早贪黑地搞新的建设、增加产品产出,否则,不但自己消费不掉新的产出形成浪费,并且生产产品还会占用自己美好的闲余时光,不划算,不够效用最大化,渐渐地,张三将停止投资固定资产和基建建设,不再继续扩大再生产和扩张经济规模。这个时点,本书称为 停止投资点 (后文经济危机章节还会再次提到)。此时,除了一些零星的设施和设备的折旧,需要进行修补改造,或是间断式萌发新的需求(类似科技进步带来新需求,需要生产以前没有的新型产品),进行一些投资外,岛上不再进行大规模固定资产投资建设。张三的投资行为逐步以流动资产投资为主,比如生产粮食需要拿出一部分粮食做种子,作为种庄稼的投资。此后,张三将过上该生产力和科技水平下的最优化的安逸生活。此时的经济发展阶段特征为:大规模固定资产投资和扩大再生产停止,劳动时间变得很短,闲暇变得很长,社会产出先下降(因为不需再大规模建设基础设施和生产设施,少去了这部分因投资而带来的产值)后再基本保持不变,张三过上了幸福的生活。

一个人组成的社会是这样的,一群人组成的社会也是这样的。按照上述流程,把一人社会模式推及多人社会模式,在某一既定的科技水平下,一个国家或地区从一穷二白到完成建设的整个经济发展特征就应该是如下剧情:

(重点指出:GDP增速本身的正常逻辑就应该是先高速增长、后大幅下滑,负增长一段时间后,最后增速为零或微增长、微负增长即在零处震荡。请反思:为什么在当前的人类经济模式下,GDP必需像打了鸡血一样不停地增长,别说零增长了,但凡增速稍慢一些,一堆人就失业没饭吃?社会投资本身的正常逻辑就应该是先高速增长、后大幅下滑,负增长一段时间后,社会投资额最后会趋于一个以流动资产投资为主的稳定数值(大基建和重工业时代结束后,除了一些生产设施老化更新和科技研发的新型产品生产带来零星的、随机的固定资产投资外,经济大盘没啥固定资产投资需求,投资的主要部分会只剩下原材料、燃料等组成的流动资产投资)。请反思:为什么在当前的人类经济模式下,非要把投资长期定位成与消费并驾齐驱的一架GDP马车,不让社会投资掉下来,必须要不停地给“钱”、给资本找投资出路即为什么必须不停地扩大再生产?为什么一旦投资低迷了,社会就会出问题,很多与投资有关行业的人就会失业?)

对于一个由多人组成的社会来说,最理想的经济模式是什么?最理想的经济模式应该是能够按照上述剧情,有效协调全社会多人参与经济活动,保驾护航一个国家或地区从一穷二白逐步演进到舒适安逸、共同富裕的经济模式。

对照上述标准,可审视当前人类社会的经济模式,是不是理想中的经济模式。上世纪二战结束以来,不少国家从一片废墟开始重新建设,从闭塞落后到开放国门。在以自由市场为主导的经济模式(以下简称自由市场模式)下,在西方经济学思维的理论指导下,各国纷纷迎来经济发展黄金时期,科技不断进步,GDP持续增长,财富不断积累,造就了21世纪初期的繁荣和辉煌。不可否认,西方人搞的自由市场模式在现实实践中是能够和上文中最理想经济模式的第一阶段和第二阶段对应起来的。

而问题就出在,第三阶段的剧情是根本对不上的。在第二阶段——大基建和重工业化结束后,自由市场调控下的国民经济将进入第三阶段,此时,社会上已遍地是健全的道路、铁路、高楼大厦、各行业厂房林立,供给充足。自由市场的第三阶段即自由市场的后期,此时自由市场非常成熟,后文提到“成熟的自由市场中”或“自由市场后期”时,望读者知道具体所指。按上文模型可知,正常的国民经济第三阶段应该是人很闲且人很富,社会产出趋稳。但放眼当下世界,对照审视自由市场下的第三阶段:

人很闲么?人一点都不闲,甚至生产力越发达,越比过去忙,加班,996,越来越忙,越来越卷。那些节省人力的科技,比如人工智能、自动化、数字化、机器人、AI技术,没有给劳动者节省劳动,反而带来失业的恐慌,甚至有人称科技进步是失业的罪魁祸首。比如,近几年美国科技企业不断掀起裁员潮,其中不乏微软、谷歌、Salesforce、亚马逊、PayPal等知名大型企业,仅2024年一月份就裁员2.9万人。有报道称AI为“背后推手”,科技企业优秀的工程师一边努力研发AI,同时也在一步步让AI某天夺走自己的饭碗。对科技进步,不知大家有没有想过这样一个问题,如果哪天世界上发明出一台机器,只需手指按一下按键,就能立马生产出全社会所需要的东西,这时候,整个社会将会由于具备物质按需分配的生产力基础,进入共产主义时代呢?还是会由于这台机器能够代替所有人力,导致除机器所有者以外的劳动者都失业饿死呢?

人很富么?贫富是两极分化的,大多数人也就是温饱而已,并且无论采取什么措施,普通劳动者的回报永远不见增长,甚至面临降薪裁员,很多国家陷入中等收入陷阱。

社会产出趋稳么?实质上,一个国家经历基础设施和重工业化的快速建设期后,随着道路、桥梁、高楼大厦、各行业工厂等纷纷拔地而起,此后每年的社会产值就应该逐年下降(少了基础设施、生产设施建设这部分投资的产值)然后趋稳的。但现实是什么情况呢?每个国家都担心GDP增速会掉下来,一看到投资增速下滑就忧心忡忡,担心很多人没有活干会失业(为什么不能像上文岛上的张三那样活儿少了过上躺平的生活?),担心很多行业订单少了企业破产。为了保持GDP增速,挖空心思地找需求的边角料,找新需求,找增长空间。比如,生产很多新体验感的东西,推出很多新体验感的新型服务,你说这些东西有用吧,没它人也能活,你说它没用吧,被商家宣传得神乎其神,好处诸多,然后商家鼓励民众去购买,去消费;再如,借贷消费,你没需求是吧?借钱给你,你就能买东西了,卖东西的企业就能生存了。总之,为了国民能有份工作,能有碗饭吃,不少国家和政府煞费苦心、千方百计制造需求。

当前的经济形势压力如何?相信大家都有所感受。未来到底是什么走向?大家都很关注。世界各国经济大咖的形形色色观点,非但没能让我们缓解焦虑,反而对未来的认知越来越迷茫。因此,鉴于上述剧情对照的强烈反差,以及人类历史屡次重演的经济危机剧情,尤其是各国政府打了多少政策补丁无济于事的现实,我们应该摒弃“经济理论模型已经非常完善,没有创新空间”的惯性思维,摒弃经济学教科书的陈旧论调,结合我们这个时代的经济活动特征,潜下心来对西方人近代以来的主流经济思维再审视,通过建立模型,分析内在机理,推导理性市场主体的博弈过程和结果,考量西方人的自由市场模式到底能否最优化地配置社会资源,护航人类一步步走向大同社会。