一、《诗经》的结构特色

《诗经》在先秦通称为《诗》,孔子说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’”相传,《诗》是由孔子编选而成的。但是,孔子绝不是第一个对《诗》进行编选的人。《诗》中所收录的诗歌的创作年代,早自西周初年,晚至春秋中叶,其跨度约五百年。

周朝时期,就有采诗官,专门采集诗歌。到了西汉时期,研究和注释古代经典为官学,原本有三家经学负责注释《诗》,他们的注释版本分别被称为“齐诗”“鲁诗”和“韩诗”。可惜,其都没有流传下来。所幸后来的毛苌等注释的版本流传了下来。汉代以后,儒家将《诗》列为经典之一,《诗经》这个名称也便开始出现。我们今天看到的《诗经》,就是依托毛氏保存和传下的版本,我们有时也会因此称《诗经》为《毛诗》。

由此可见,《诗经》的成书不是一蹴而就的,而是经历了众人之手,像接力赛一样,其成书是经过了一个漫长、波折的过程的。

《诗经》作为一本从不同地区、不同年代采集、汇合而成的诗歌总集,并不是以散乱、随机的方式组合起来的,书中是存在着一个合乎逻辑的结构的,我们是可以从中看出编选者的用心的。

《诗经》可以分成《风》《雅》《颂》三大类,这是按其体裁和风格(作品性质)分类的(一说是按音乐功能和性质分类的)。其中,《风》多是来自周朝各诸侯国的多个地区采集的民间歌谣,大部分是老百姓传唱的民歌,所涉内容包罗万象,其中有许多写得活泼灵动;《雅》收录的诗歌,被认为是周朝“首都”地区的音乐,多为用于官方活动的乐歌,其风格相对庄重、典雅;《颂》是用于天子、王侯住持的祭祀大典时的,讲求仪式感和庄严感。

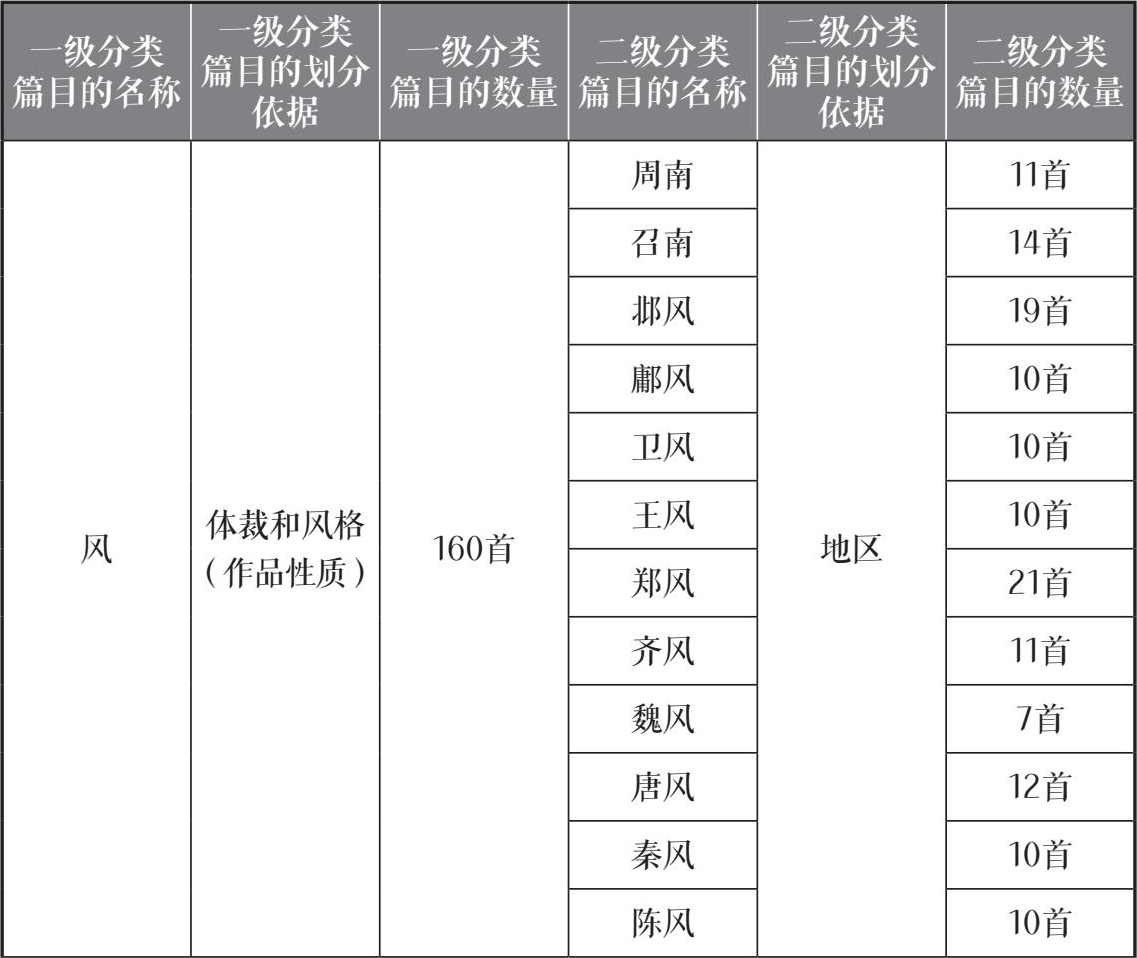

《风》《雅》《颂》是《诗经》一书的一级结构,在一级结构之下还有二级结构,即每部分下面还有更细的划分。

《风》分别为《周南》《召南》《邶风》《鄘风》《卫风》《王风》《郑风》《齐风》《魏风》《唐风》《秦风》《陈风》《桧风》《曹风》《豳风》,合称“十五国风”。这个二级结构便是按地区划分的。《雅》的二级结构的划分又不同于《风》。《雅》分为《小雅》《大雅》两部分,其区别在于文体风格的不同(从地理位置上看,其都属于“首都”地区的诗歌)。其中,《大雅》是更为庄严正大的王室诗歌,《小雅》的风格则居于《大雅》和《风》之间,既有《大雅》的庄严感,又带有一些《风》的活泼。《颂》作为祭祀时所用的诗歌,分为《周颂》《鲁颂》《商颂》,这个二级结构也是按照地区划分的。

由此,为了彻底弄清楚《诗经》一书的结构,我制作了下面这个表格。

表1.1 《诗经》的结构

续表

《诗经》中的诗歌既不是组诗,也不是动辄数百行的长诗。其大多是各自独立的短诗(但也有少量篇幅略长的诗歌),因此,这三百零五首诗原本就如同三百零五个散点,如果不对其加以组织、排布,那就是一盘散沙。正是由于编选者的“结构化”工作,使得这些诗歌被妥帖地放入不同的分类中,这才构成了一本真正意义上的“书”。我们读一本书,首先便是要明了并弄懂它的成书结构,即知道它的内容是怎样被组织起来的。这是我们进行深度阅读的基础。