一、阅读的视线规律

现在的图书之所以有一定的印刷、开本尺寸等规定,在一定程度上是为了制作、运输等方便。如果,我们不考虑前面的便利性因素,那么我们也可以把一本书做成其他样式,例如:制作一条宽三厘米、长一千米的纸带,把一本书的文字从第一个字开始依次打印在这条纸带上,直到打印完最后一个字。无可置疑,这条长长的纸带也是一本书。

书就是一串线性排列的文字(如果书中有图片,图片也是插入到线性排列的文字中间,被线性阅读的)。我们若把一个字看作一个“点”,那么一本书就是一条长长的、由“点”组成的“线”。倘若真有这样的纸带书,我们在阅读时也不会有任何的障碍。

一般来说,一本书的篇幅通常比一篇文章的篇幅要长。我们如果把一本书的内容切割为章、节、段落、句子,那么也只是把一条很长的线切分成了若干条较短的线,其也是线性排列的。在线性阅读中,我们的目光总是会凝聚在某一个“点”上,又跳跃到下一个“点”上,我们的视线以这样的方式,按照文本顺序不断地向前推进,这便是阅读心理学的基本发现。阅读心理学是心理学中的一个分支,专门研究人在阅读过程中的认知加工过程。心理学家通过眼动仪来追踪阅读过程中人眼注视点的变化,他们发现所有的阅读都是由两种基本的眼球运动构成的。

第一种基本的眼球运动是注视,注视时眼球相对静止,以便于视网膜的中央凹处理注视范围内的信息。在阅读中文时,注视点落在单个汉字上,可根据需要,同时处理该字左侧一个汉字及右侧两三个汉字。阅读中的单次注视时间一般为二百至三百毫秒(一毫秒等于零点零零一秒)。

第二种基本的眼球运动是眼跳,指眼球在注视点之间的跳动,从一个注视点快速转移到下一个注视点。在眼跳进行过程中,眼睛是不处理信息的。单次眼跳的持续时间为三十至五十毫秒。简而言之,我们的眼睛就像一个聚光灯,只有在眼睛注视范围内的一小块区域内,我们的视觉才是清晰的。在清晰的视觉下,识读文字才成为可能。要让识读文字连续不停地继续下去的话,我们就需要逐次地跳转注视点。

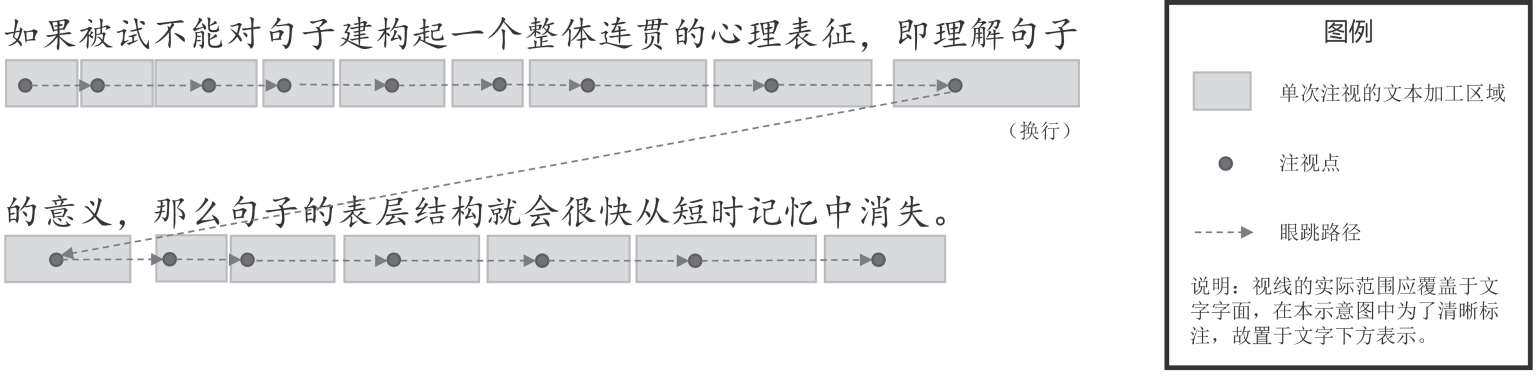

下图是一个我们在阅读一句话时可能会发生的眼动轨迹的示例:

图2.1 眼动轨迹示例

我们要想理解这张图,关键是要理解“小圆点”和“长方块”的含义。

“小圆点”就是注视点,眼球的每一次注视都会落在某一个字上,而“长方块”则表示注视所引发的文字信息加工的区域。上图中,第一个注视点在“如”这个字上,而这个注视点让人脑提取、加工了“如果”这两个字;第二个注视点在“被”这个字上,此时被加工的是“被试”两个字,以此类推。

如果一个人阅读的速度比较慢,那么一个“长方块”通常只覆盖一到两个字;如果阅读速度比较快,那么“长方块”常常会覆盖三到四个字;如果“长方块”覆盖的字数为五六个甚至更多,那么就接近于跳读了。

在跳读中,一个“长方块”覆盖的字并不能都被提取、加工,很可能会出现漏字的情况,例如,我们可能会把“我不想出去玩”看成了“我想出去玩”,漏掉了其中的“不”字,其意思就完全相反了。

在阅读这件事上,我们如果一味追求读得快,那么得到的信息肯定是有减损的,这就是欲速则不达。(另外再补充一句:阅读时视线覆盖于文字字面之上,但是为了标注清晰,故在图2.1中把视线轨迹下移到了文字下方来表示,在实际情况中,“小圆点”和“长方块”是要把字盖住的。)

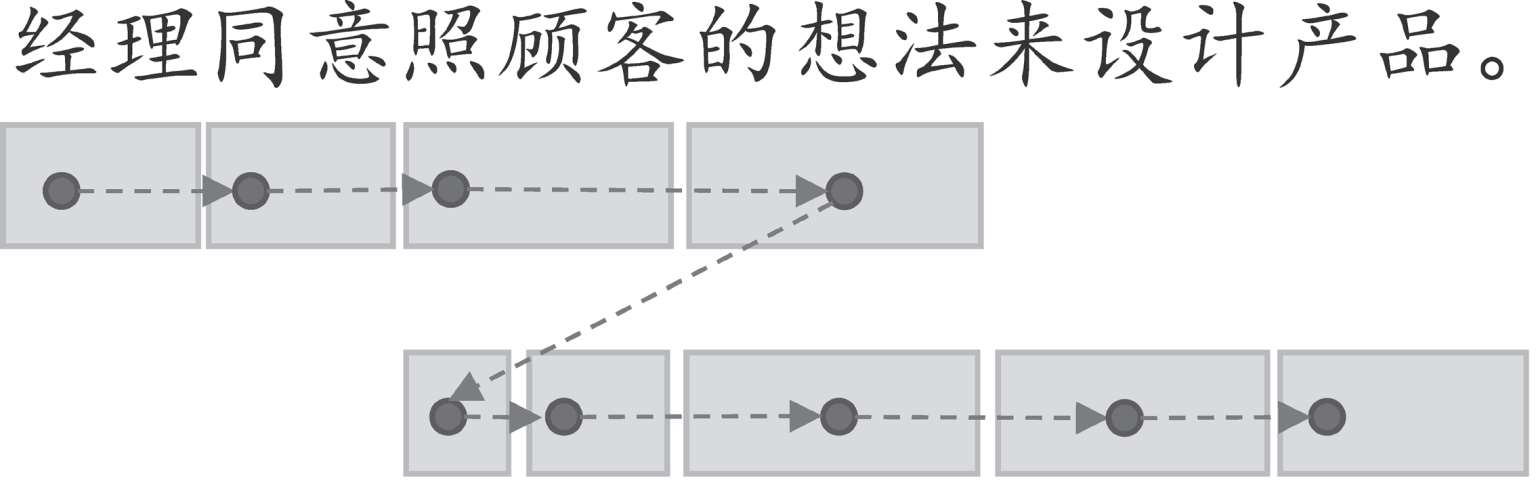

在阅读中,大多数的眼跳“向前”进行,跳入临近的待读文字,这类眼跳称为“向前眼跳”。但有时候也会出现“往回倒”的眼跳,跳回之前读过的内容,这类眼跳称为“回视”。你们会不会很好奇,什么时候会发生“回视”呢?其实,“回视”分为主动和被动两种。主动回视,是出于深度阅读、挖掘文意内涵的需要,主动选择回顾读过的内容,这种回视是有益的。被动回视是因为在阅读中遭遇了意料之外的障碍,我们没法读懂句子,只能返回到疑点前,重新读一遍。被动回视是阅读者不期望发生的——被动阅读会导致阅读中原本的流畅感被打断了。我们可以看下面这个例子。

图2.2 注视点跳转路径示例

在上面的句子中,我们可能会把“照顾客”理解成“照顾/客”,接着读下去后,可能会感觉“照顾/客的/想法”无法读通,这时便会回视,把“照顾客”重新切分,读成“照/顾客”,再继续理解成“照/顾客的/想法”,此时便读通了。这说明,人在阅读时,有一个隐含且自动的认知活动,即“词切分”。人会根据自己的知识和经验自动地对视线下的文字进行切分,这种切分能帮助我们选定阅读中的下一个注视点。

当我们看到“风和日丽”时,我们便会自动地将其切分为“风和/日丽”,于是我们在第一个注视点看到“风和”,在第二个注视点看到“日丽”。在看到“大风起兮云飞扬”时,我们能自动将其切分为“大风/起兮/云飞扬”或“大风起兮/云飞扬”,如果是后者,那我们便会在第一个注视点看到“大风起兮”,在第二个注视点看到“云飞扬”。

但是,如果有些词对我们来说是陌生的,那么就无法自动对其进行词切分了,我们必须在有意识地思考之后才能将其切分,甚至我们有可能在思考以后也不知如何将其切分。例如,我们在看到药物名“沙美特罗替卡松粉吸入剂”时,如果不是医学工作者,我们是不知道怎样切分这个药物名的。我们在查询资料后知道,这个药物名的正确“词切分”是“沙美特罗/替卡松/粉吸入剂”。(我猜,有些人可能会凭感觉将其切分成“沙美特/罗替卡/松粉/吸入剂”。)这也说明,知识量越丰富的人,其阅读能力也越强,在阅读中遇到的障碍会越少。

“回视”的次数如果太多,那么我们读一本书的总时间就会被显著拖长。我们再回看前面的例子,前面讲到的让人被动回视的句子,其实只要加一个字就可以避免了。

①经理同意照顾客的想法来设计产品。

②经理同意按照顾客的想法来设计产品。

只要把①句改成②句,被动回视的概率就大大降低了。②句虽然比①句多了一个字,但读②句所用的时间更短。从作者的角度来说,要尽量写②类型的句子,而避免写①类型的句子,避免写那些容易引起疑惑、造成歧义的句子,这样才能让读者更流畅地阅读。

其实,避免写出①类型的句子,是有一个简单的方法的,那就是少用单字词。因为现代汉语中的词语是以双字词为主的,文言文是以单字词为主,如古代的“日”同我们现在叫的“太阳”,古代的“月”同我们现在叫的“月亮”,古代的“文”同我们现在叫的“文章”,古代的“鼠”同我们现在叫的“老鼠”……我们在读文言文的时候,常常一个字就要切分一下,但是在现代汉语中,单字切分的情况就比较少。我们现在写作用的都是现代汉语,所以,通常情况下少用单字词即可。当然,如果有些词本来就是常用的单字词,如“又”“都”“在”“却”等,那还是按照习惯使用就好。我们不妨看一看下面这个例子:

①接新消息,那车黄金被偷走了。

②接到新消息,那车黄金被偷走了。

在①句中,前四个字的正确词切分是“接/新消息”,但是我们在第一次读的时候可能会自动地将其切分成“接新/消息”,意思便不通了。在②句中,前五个字的“词切分”是“接到/新消息”,这个切分是不容易搞错的。这样看来,我们读②句所用时间比读①句要少。两个句子的区别只是把“接”变成“接到”,仅多了一个字,可读起来却更顺畅了。

我们或许有过这种体会:有些书中的句子读起来特别通顺、流畅,理解起来也没什么障碍,但是有些书中的句子读起来会磕磕绊绊,那种感觉就像鞋子里钻进了小石粒,嚼蛏子的时候有泥沙一样。若从细节上来分析,后一种书的作者应该在选词上没有仔细斟酌,没有考虑到大众熟悉的语言习惯,严重一点说,他们在写作上还缺少基本的训练。

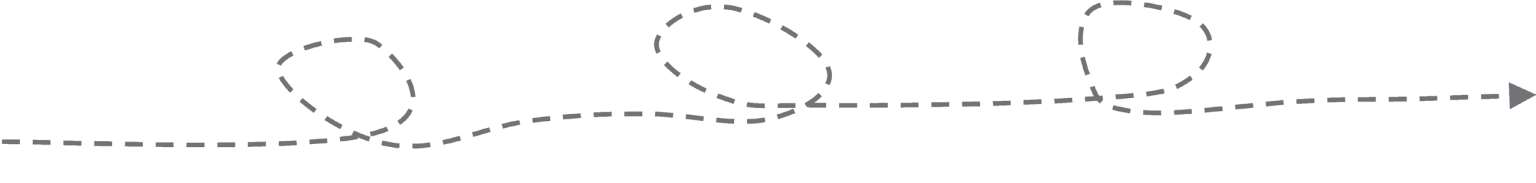

综上所述,阅读心理学中的眼动研究为我们揭示了阅读中的视线规律。阅读是一根长长的线,但这根线是“虚线”而不是“实线”,因为注视点是跳跃的;同时这根线也不是不停地向前的,其会时不时地往回“拐”,是在曲折中前进的。

图2.3 阅读之线