二、阅读的速度规律

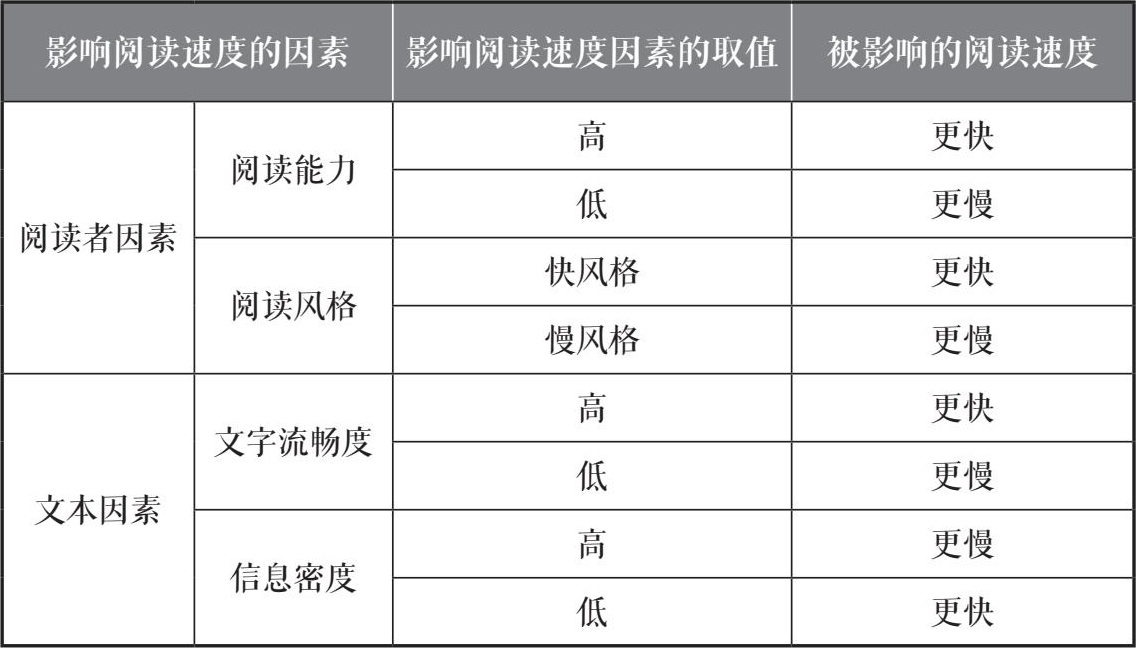

为什么有些人读书快,有些人读书慢?读书的快慢跟什么有关呢?其实,阅读行进的速度既取决于阅读者,也取决于所阅读的文本。阅读者因素可分为阅读能力和阅读风格。文本因素可分为文字流畅度和信息密度。

阅读是一种技能,技能是可以通过训练提高的,但这种技能也跟人的认知能力、知识储备有直接的关系。经常读书的人,阅读速度会快一些;平时不读书的人,拿起一本书看,也许一个小时只能看三页,可能还看得昏昏欲睡、哈欠连天。如果一个人的认知能力强、知识储备多,那么他的阅读能力肯定也不差。如果一个人书读得多,那么他的认知能力就不会弱、知识储备就不会少,因为阅读就是提高认知、积累知识的最好途径。但是,一个人有能力读得快不等于他一定会快速阅读,因为这还涉及个人阅读风格的问题。

习惯于快速阅读的人,喜欢“顺流而下”的感觉,极少停顿,也尽量不回视,即便遇到不太懂的地方,也是“不求甚解”,不去探个究竟。习惯慢速阅读的人,则是喜欢沉浸其中的感觉,往往会读得非常细致,遇到不太懂的地方会力求弄懂,遇到特别精彩的地方会反复玩味,因而他们在阅读时会频繁“回视”,甚至不惜来回读好几遍精彩的章节、段落,在阅读一本书上用的时间远超过一般人。

我国古代有很多读书人推崇慢读法。南宋大儒朱熹就是其中的代表。朱熹的学生把朱熹对于读书方法的观点搜集整理编成了一本书,即《朱子读书法》。其中,类似下面的句子随处可见。

①读书之法,先要熟读。须是正看背看,左看右看。

②看文字,须要入在里面,猛滚一番。要透彻,方能得脱离。

③读书之法,读一遍了,又思量一遍;思量一遍,又读一遍。

④读书须是专一。读这一句,且理会这一句;读这一章,且理会这一章。

⑤然读十遍时,与读一遍时终别;读百遍时,与读十遍又自不同也。

⑥学者观书,病在只要向前,不肯退步看。愈向前,愈看得不分晓。不若退步,却看得审。

⑦看文字,须是如猛将用兵,直是鏖战一阵;如酷吏治狱,直是推勘到底,决是不恕他,方得。

⑧圣人言语,一重又一重,须入深去看。若只要皮肤,便有差错,须深沉方有得。

⑨学者初看文字,只见得个浑沦物事。久久看作三两片,以至于十数片,方是长进。如庖丁解牛,目视无全牛,是也。

以上九句话是我从《朱子读书法》中摘出的,此书是朱熹的学生听课时的记录,所以内容多为口语,我们读起来应该也不难读懂,我在这儿就不一一解释了。这些话的大意是说,读书(这里的“书”,朱熹特指“四书五经”等儒家经典)需要反复读,读很多遍,读的时候要逐句地推敲,逐章领会,不能只看字面的意思,要反复揣摩字句背后的内涵和深意。其中,有一句话特别有意思,我们来一起赏玩一下。

看文字,须是如猛将用兵,直是鏖战一阵。如酷吏治狱,直是推勘到底,决是不恕他,方得。

朱熹在这儿用了两个出人意料的比喻,第一个比喻是把读书比作打仗,第二个比喻把读书比作断案,两个比喻所侧重的内容略有不同。

第一个比喻讲“猛将用兵”“鏖战一阵”。“鏖战”就是竭力苦战,一要竭力,二要苦战。也就是说在看书的时候,我们要全神贯注,而且是长时间地专注,使尽所有的“气力”去苦读,特别是遇到比较难以理解的地方,我们也要死死咬住,不能退缩,不然就是逃兵了。

第二个比喻讲“酷吏治狱”“推勘到底”。“推勘”就是审讯,引申为探查、勘测的意思。审讯是要我们打破砂锅问到底,勘测是要我们找出地下深处的宝矿。所以,“推勘”就是说我们在读书时,要提问,要深挖,要挖到底,直到挖出真材实料的东西才能罢休。如果没挖到、没审到,那就继续挖、继续审。

我们从这些话中可见朱熹的阅读风格,他真是一个极端的慢读主义者。我们现代人可以学习朱熹的这种钻研精神,但未必真要像他这样严苛。

影响阅读速度的阅读能力和阅读风格是读者自身的因素。除了这两点,影响阅读速度的还有图书本身的因素,即文本因素。文本因素中的文字流畅度指的是书中的文字内容是否做到了文通句顺。我们有时候读到一些翻译书,其翻译质量比较差,句子被拉得很长,用词特别拗口,内容逻辑也不清晰。为了弄懂这些不够流畅的文本,读者不得不常常“回视”,反复琢磨,那就必然会读得比较慢,甚至会弃读。除此之外,累赘的用词、结构复杂的长句、生僻字的使用、标点符号的误用等,都会降低文字流畅度。

我们可以试着读下面这句话。

我在近十年的田野工作的过程中,对数千个课堂的学生学习过程进行了基于证据的跟踪观察,全面收集、分析焦点学生学习过程的海量信息。

这个句子是我从国内的一本教育学图书中摘出的。(其实,这本书的内容相当不错,只是作者在遣词造句上存在一些瑕疵,这些瑕疵影响了这本书的文字流畅度,让我觉得颇有遗憾。)这个句子的问题主要在于“语言累赘”。我的具体分析如下:

“在近十年的田野工作的过程中”中的“过程”是一个多余的词,如果删掉“的过程”三个字,改成“在近十年的田野工作中”,句意没变,信息也没有减少,句子还更精练、易读了。

“对数千个课堂的学生学习过程”中的“学生学习过程”是多余的,因为“课堂”一词不同于“教室”,“教室”是一个物理概念,而“课堂”是一个场景概念,场景中包含的人物和活动都是显而易见的。因而“数千个课堂的学生学习过程”缩减为“数千个课堂”即可。

“基于证据的跟踪观察”是有些累赘的,作者写“基于证据”是为了强调其所做的是“循证”研究,但是“田野工作”和“跟踪观察”都已体现了“循证”的特征,所以把“基于证据的跟踪观察”缩简为“跟踪观察”即可。

“焦点学生学习过程”中的“焦点学生”意指研究者着重关注并加以研究的学生。换句话说,“焦点学生”是研究者所选择的研究对象。而研究数据本来就是从研究对象中采集的,那么这儿若是提到“学生”,那肯定是指“焦点学生”,不可能是“非焦点学生”,所以无须多此一提。可以删掉“焦点”一词。

“全面”和“海量信息”在表意上是重复的。因为“全面”,所以信息收集得多,信息收集得多,体现了“全面”,所以可以把“全面”删掉。

综上所述,原句可精简为:我在近十年的田野工作中,对数千个课堂进行跟踪观察,收集、分析了学生学习过程的海量信息。

这个句子与原句相比,意思没变,但是句子简单多了,也好读多了。

影响阅读速度的因素还有一个,那便是文本的信息密度。有些图书中无效信息很多,同一个意思翻来覆去地说很多遍,或者举的例子又臭又长,这些都会导致图书中的信息密度很低,这样的书若是快速、潦草地读,也不会损失多少信息。有些图书中有效信息很多,一些作者的写作风格是浓缩式的,他们用精致的语言表达丰富的内涵,言简意深,微言大义,这样的书就不可能被快速阅读,阅读者必须反复“回视”,将前后对比,结合上下文,逐字逐句地理解。比如,《老子》全书不过五千余字,但是要读懂这本书显然是不可能在短时间内完成的。著名管理学家詹姆斯 G. 马奇常常用极为简略的文字表达复杂的信息,是典型的信息密度很高的文本。

下面请看詹姆斯 G. 马奇在《论领导力》一书中写的句子:

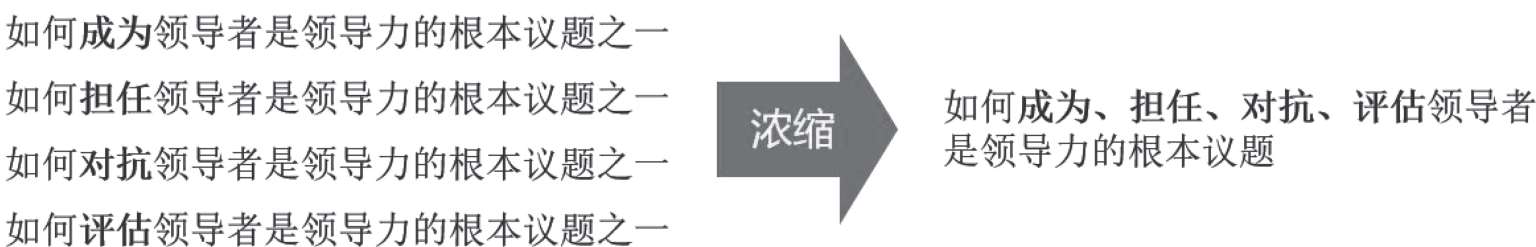

①如何成为、担任、对抗和评估领导者是领导力的根本议题,但并非领导力所独有,而与更广泛的生活世界中的根本议题相类似。

②从解决问题到人事政策再到意识形态的所有事情,领导需要在多样性和统一性、变异和整合、收敛与发散之间做出取舍。

③希腊神话中最早出现的伊甸园里的亚当和夏娃就是天生纯真的人,但遭到了聪明的机会主义者的迫害(狡猾的人、二手车销售员、部分知识分子或教授),这些人使他们失去了纯真(教导他们区分善恶,或将他们送到商学院去学习如何计算贴现值)。

詹姆斯 G. 马奇的写作特色是把多个句子浓缩在一个句子中。段落①中,“成为”“担任”“对抗”“评估”四个联用的动词各指一个不同的方面,实际上是四个句子的浓缩(如图2.4所示)。

图2.4 句子浓缩示例1

注意,这四个动词在这儿不是作为近义词的联用,如“相信、认可、欣赏这个孩子”,也不表示一串连续的动作,如“推开门,走进屋子,坐在沙发上”,两个例子虽然联用了动词,但都是单一句子的常见形式。詹姆斯 G. 马奇的句子与此不同。

段落②中,“领导需要在多样性和统一性、变异和整合、收敛与发散之间做出取舍”是三个句子的浓缩(如图2.5所示)。注意,千万不要把这个句子理解成“领导”在(被顿号隔开的)三个备选项中做出“取舍”,不要理解错了。实际上,领导面临的是三种取舍,其中,每一种取舍涉及两个备选项。

图2.5 句子浓缩示例2

段落③则涉及括号的使用,括号用来表明次要的信息、非正式的信息或注解式的信息。如果,我们把括号连同其中的文字删去,也不会影响该句要表达的基本意思。使用括号的好处是增加句子表义的丰富性,使其更有层次感(括号外的文字是主干层,括号内的文字是旁支层)。

在段落③中,括号内的内容是用来举例的,但其不是列举事实,而是列举命题,这些命题极富詹姆斯 G. 马奇的个人色彩。其暗含着讽刺的口吻,命题之间互不关联,充分展现了詹姆斯 G. 马奇思维的广度和跳跃性。其中,“……机会主义者的迫害(狡猾的人、二手车销售员、部分知识分子或教授)”包含了三个独立的命题,“……失去了纯真(教导他们区分善恶,或将他们送到商学院去学习如何计算贴现值)”包含了两个独立的命题(如图2.6所示)。

图2.6 句子浓缩示例3

从上面三个例句,我们可以看出对于信息密度高的文本,是不可能快速阅读的,除非你根本不想真正理解这些文本内容。

于是我们可以得到如下这个表格,它清晰地列出了影响阅读速度的因素。

表2.1 影响阅读速度的因素

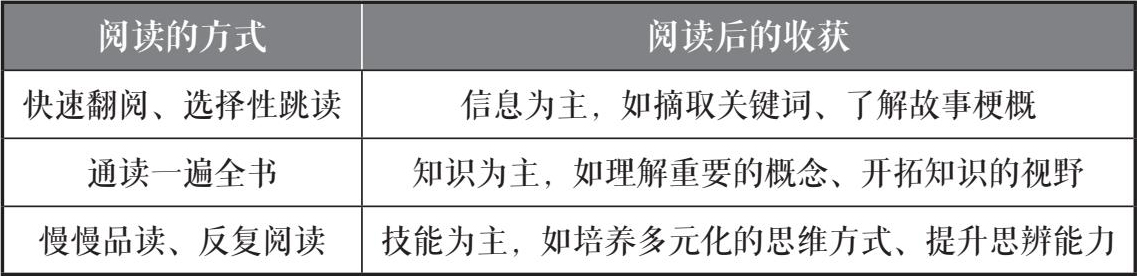

那么,阅读速度到底是快一点好还是慢一点好呢?在我看来,这不能一概而论,而是要视阅读情境和阅读目的而定。在一些情况下你需要读得慢,在有些情况下你需要读得快。

商业或法律工作从业者常需要在限定的时间内阅读大量的文本资料,并且快速抽取和总结出重要的信息内容,这就需要快速阅读,慢了是要误事的。在科学研究中,研究者需要及时追踪本领域的研究进展,因而需要阅读大量文献内容,你如果读得太慢,就会耽误科研工作的开展。

许多人在读长篇小说时有一个体验:我们一旦读进去了,就会越读越快,因为自身已经完全沉浸在小说营造的世界里面,会迫切地想知道后续情节的发展,这是一个不由自主地快速阅读的过程。

但是,在有些情况下,图书是需要慢慢读的。有时,我们为了学明白某一个学科,在头脑中搭建起有关这个学科的知识脉络,就必定要经历一个精深阅读的过程,浮光掠影、走马观花式的阅读是不可能达到目的的。有时,我们在阅读一部哲学类或文学类的经典作品时,如果不满足于对其粗浅、宽泛的了解,想要体会其深层次的意蕴和内涵,那么就需要我们慢慢读、反复读。

当代社会以快为荣,我们在读书时也会习惯性地期望快速和高效。有人以“快速阅读”“超快速阅读”为卖点,兜售所谓的阅读技巧,实质上是让人误入歧途。或许有人会有疑惑:如果我读一本书读得很慢,花了很多时间,那么这些投入的时间到底值不值得呢?我们不妨先看一下下面这个表格。

表2.2 不同的阅读方式对应不同的阅读收获

你读得越快,所得内容的层次就越浅;你读得越慢,所得内容的层次就越深。浮光掠影式地阅读,所得泛泛,我们的理解就会停留在表层。网络上有太多的浮于表面的知识和观点,我们如果只想收获这类知识内容,那就根本没有必要看书,在网上随便搜索一下就可以了,这样还很便捷。

我们在慢读时,视线的每一次返回或驻留都会帮助我们加深对文本的理解。虽然慢读需要的阅读时间较多,但我们的收获会更大。尤其是在提升我们的思维力方面,非慢读、深读不可。我还发现,如果一本书只需要半小时就可以读完,那我们根本没必要花时间去阅读。毕竟,可以快速读完的书,其讨论的问题层次一定不够深,要是这样的话,我们在网上找一篇同类的文章看一看的效果不是一样的吗?这样还省下了买书的钱呢!

真正值得我们阅读的书,恰恰是那些不容易读完的、需要静下心慢慢读的书。