四、小而美的增长框架

追求小而美的增长,是一个战略新框架。

究竟何谓小而美的增长?

相较于跨越式、整体性增长,企业践行“小而美的增长”,实则是开启一个全新战略框架,遵循“既小且美”的增长战略。这里的“小”,意味着精准聚焦与适度规模,即聚焦超级客户,着眼于在更小业务单元上实现增长;“美”则代表特色与盈利,追求极致差异化,全力提升盈利能力,促使企业高质量发展。

简言之, 小而美的增长 ,就是以150个超级客户为中心构建超级社群,将其作为增长的关键支点。在此基础上,深挖自身特色与优势,把差异化做到极致,竭尽全力地追求盈利与可持续增长,摒弃不计成本的盲目扩张,推动企业在市场中稳健前行。

与之相对, “高大上” (高速、大投入、上规模)的增长模式,本质上是一种不先找原因,便急于解决现有问题的行动。若一味追求跨越式、整体性的增长,企业不仅要投入海量的人力、物力和财力,还需获取更多的利润,同时承担更大的风险,这无疑需要付出数倍的努力。但实际上,“更多、更大、更快”并不等同于“更好”。大公司风险更大,因为维持运转需要源源不断的高额利润支撑。就像恐龙走向灭绝,或许正是因为其庞大身躯需要消耗过多食物,一旦食物供给不足,便难以生存。而寺庙能历经岁月长久存续,在很大程度上是因为能克制扩张的欲望,保持平稳发展。

常言道,“小鸡不尿尿,各有各的道”,企业发展亦是如此。不管是选择“小而美的增长”,还是“高大上的增长”,成功的关键都在于找到契合自身的生存发展之道。对于企业而言,即便采用“高大上”的增长模式,也应从中挖掘出“小而美”的增长点,聚焦超级客户服务,将增长建立在稳定与盈利的坚实基础之上,这无疑是极为明智的策略。

从本质来看,“小而美的增长框架”并非横空出世的全新概念,而是一直存在却未被你察觉的商业共识、常识。它深深扎根于我们的思维深处,只是从来没有被说出来,从来没有被唤醒而已。这种以150人超级客户群为支点撬动增长的模式,极具普适性。创业型公司能借助它,精准聚焦核心客户,用有限资源撬动高效增长,在激烈的市场竞争中站稳脚跟、逐步壮大。大型公司采用阿米巴经营模式时,小而美的增长模式同样不可或缺。它助力大型公司划分出独立核算、自主经营的小单元,各单元围绕超级客户精耕细作,激发组织活力,提升整体运营效率与盈利能力,实现灵活应变与持续发展。

1.小而美的微笑曲线

在企业发展的进程中,我们常常面临诸多困惑:倘若整体增长停滞不前,我们应如何破局?如果摒弃对大规模增长的盲目追求,将盈利视为比增长更关键的目标,又该如何规划发展路径?又或者,当我们主动为增速设定上限,乃至主动降速时,企业前行的方向又在哪里?

这些问题促使我们重新审视增长策略,而“小而美的增长”概念应运而生。当我们开始深入探索这一增长模式时,便会清晰地认识到,“高大上的增长”并非在任何阶段都契合企业的发展需求,它不一定永远是企业实现长远发展的最佳方案。

玻璃大王曹德旺曾分享过福清老家的一句俗语:“毛竹不可以不开花。”毛竹破土时爆发力惊人,一日能蹿高一米多。但照此毫无节制地生长,岂不是要把天都捅破?曹德旺引用这句俗语,实则寓意深刻,他指出一个国家或企业的发展绝不可能是一条毫无波折的上扬直线。他反复提及这句话,正是为了强调发展之路充满坎坷,良性的经济发展模式应是沿着波浪形轨迹,虽有起伏,但整体稳步向前。

这一观点在企业发展实例中得到了印证。贵州茅台集团自2016年起,连续9年保持两位数增长。2023年,营业总收入达1476.94亿元,同比增长19.01%;净利润为747.34亿元,同比增长19.16%。汾酒集团自2017年起,连续8年保持20%以上的增长速度,仅在2020年受疫情影响,营业总收入为139.90亿元,同比增长17.76%,净利润30.79亿元,同比增长58.84%。在众人羡慕茅台和汾酒的高速增长时,却鲜有人关注到这些国企领导人所面临的巨大压力。高速增长的企业犹如一只胃口渐大的猛虎,常令企业领导人 骑虎难下 。他们要么不断投入资源以维持增长,要么就会被企业增长的高要求反噬。一旦无法继续让企业保持高速奔跑(实现指数级增长),领导人就必须做出抉择:要么驯服这只“猛虎”,引导企业平稳发展;要么壮士断腕,主动降速,放弃一味追求高速增长,转而追求稳步前行,寻找更具可持续性的发展道路。

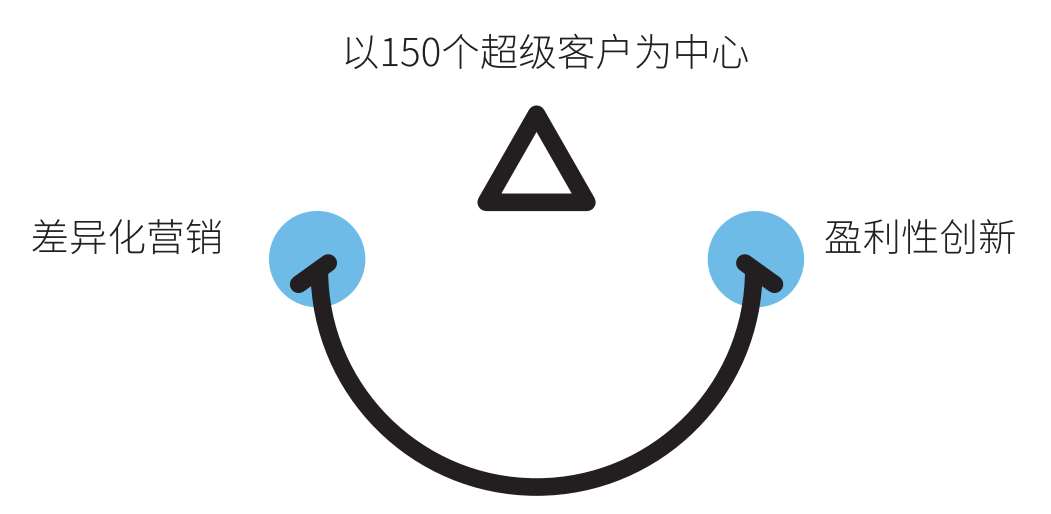

小而美的增长,恰似一条别具深意的微笑曲线。追求小而美的增长模式,更容易让企业在成长进程中掌握主动权,甚至可以自主设定增长上限,哪怕只是1%的增长目标也好。这种合理、稳定且盈利的增长模式,赋予企业真正的自主空间,让企业能够“微笑着”拒绝那些不符合自身发展规划的项目,或是不匹配的合作机会。彼得·德鲁克指出,企业的核心目标在于创造客户,基于此,企业具备且仅具备营销与创新这两个基本功能。虽然生产、财务、人力资源等职能同样重要,但它们本质上都是为营销和创新提供支撑。若将这三者有机融合,便形成了一个中心、两个基本点的关键架构,即企业的一切运作均以客户为中心,以营销和创新为基本着力点,且这一理念需贯穿企业的各个层级与部门。这里需要着重强调,创新是企业获取高额利润的关键驱动力之一,这一观点源自熊彼特的创新利润原理。小而美的增长框架,正是构建在 “一个中心、两个基本点” 之上。具体而言,就是“以150个超级客户为中心”,深度聚焦于“差异化营销”与“盈利性创新”,这一架构恰似笑脸中的鼻子与嘴角。在微笑嘴形这条神奇曲线上,鼻子位于中间,两边嘴角上扬。类比到企业增长过程中,附加值主要集中在两端,也就是差异化营销与盈利性创新,而处于中间环节的其他工作,附加值相对较低。

参照图1-1,小而美的增长模型呈现为一条别具一格的 微笑曲线 。其中,150个超级客户构成了曲线的核心,宛如微笑面庞中的鼻子,稳稳占据中心位置。曲线上扬的两端,分别代表着差异化营销与盈利性创新,这两者是推动企业增长的关键力量。这一小而美的微笑曲线,灵感来源于宏碁集团创办人施振荣先生为实现“再造宏碁”所提出的著名“微笑曲线”(Smiling Curve)理论。该理论指出,在产业链中,附加值分布存在显著差异,两端的设计与销售环节附加值较高,而处于中间的制造环节附加值相对最低。小而美的增长模型巧妙借鉴这一原理,将超级客户作为核心驱动,围绕差异化营销与盈利性创新,探索出一条独具特色的增长路径。

图1-1 小而美的增长是一条微笑曲线

世界上没有所谓的“持续增长”,一旦放下这个执念,你的工作将不再是追求无止境的增长、不计成本地扩张或是打败竞争对手,而是专注于超级客户(以客户为中心),为他们提供极致差异化的产品与服务,让他们从生活与工作中受益,留住并说服他们持续消费,从而实现小而美的增长和利润。

对于企业领导人而言,这种小而美的增长模式,恰似一条能够带来温馨与满足感的“微笑曲线”。它意味着在追求企业发展的过程中,不再需要时刻奔波忙碌,而是有可能拥有更多的闲暇时光,甚至可以经常“回家吃饭”,享受生活与工作的平衡,感受企业稳健发展带来的从容与惬意。

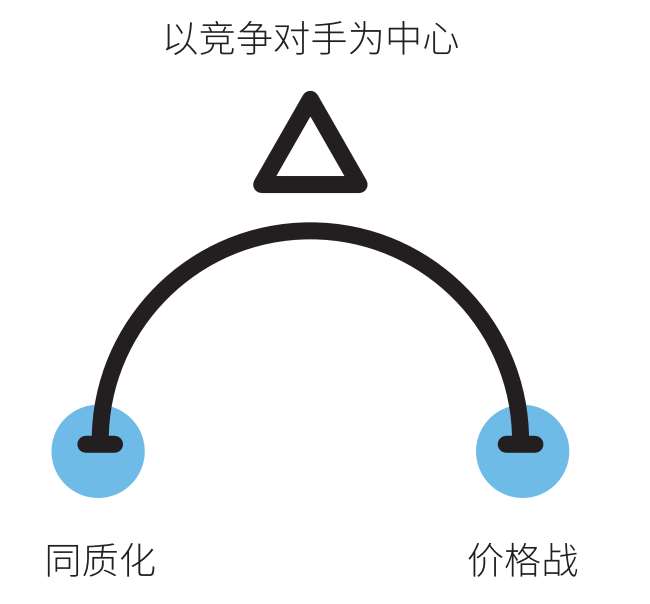

以竞争对手为中心,是一条焦虑曲线

如果以客户为中心是一条微笑曲线,那么以竞争对手为中心的发展模式,无疑是一条焦虑曲线。企业越是努力参与竞争,与其他企业之间的差异性往往就越小, “趋同效应” 导致品牌和产品越来越相似,越来越同质化,集体平庸。对标竞争对手,除了同质化之外,价格战同样无法避免,以价格竞争为手段,只会不断地阻碍企业的创新和发展。

竞争的根本目的在于自我发展,而非单纯超越对手,因为真正让企业陷入困境的,往往并非眼前的竞争对手。如图1-2所示,以竞争对手为中心的策略,犹如舍本逐末,抓不住发展的“牛鼻子”。曲线向下的两端,分别是同质化与价格战,这种“内卷式”竞争,必然会衍生出一条焦虑曲线。

图1-2 以竞争对手为中心是一条焦虑曲线

竞争对手的强大与不断涌现,本就令人焦虑,而更令人恐惧的是,真正打败你的,常常是那些你未曾察觉的对手。回顾商业发展历程,没有一位马车主能料到,终结马车时代的并非跑得更快、更舒适的马车,而是汽车;煤油灯的落败,并非因为亮度更高、续航更久的同类产品,而是电灯的出现;方便面市场的份额被蚕食,并非缘于口味更好、更健康的方便面,而是美团、饿了么等外卖平台的崛起。借用刘慈欣在《三体》中的一句话“我消灭你,与你无关”。最可怕的敌人往往都不是你眼前的敌人,而是那些你根本意识不到的对手,谈笑间,让你灰飞烟灭。

查理·芒格曾讲过一句发人深省的话:“手拿铁锤的人,看什么都像钉子。”他将秉持这种思维方式的人称作“铁锤人”。当面对形形色色的问题时,我们的大脑常常会依据过往经验迅速做出预判。在思维定式的影响下,一旦手中握着“铁锤”,就会下意识地认定周遭事物皆为“钉子”。那些仅局限于单一维度思考的“铁锤人”,极易陷入“一根筋”“认死理”的思维困境。他们过度聚焦自身(me)与竞争对手(you),却对客户(her)的真实需求视而不见。如此一来,即便付出诸多努力,最终交付的成果也往往不尽如人意,在时代的快速更迭中,逐渐被无情淘汰。

亚马逊CEO杰夫·贝索斯也曾明确表示:“亚马逊的使命是成为地球上最以客户为中心的公司。”他始终将亚马逊定位为“一个坚决以顾客为重心,反对以竞争对手为重心的理念践行者”。贝索斯将公司战略归纳为两类,一类是以竞争对手为导向,另一类则是以客户为导向。而战略的核心目标在于赢得客户(her)的青睐,而非战胜对手(you)。这就好比个人(me)追求心仪的女朋友,其目的是赢得美女的芳心,而绝非击败情敌。

具体分析如下:

■ 以竞争对手为导向 ,开展对标管理与创新,好处在于能紧跟行业头部企业步伐,方向上不会轻易出错。然而,这一策略的弊端也相当突出,由于竞争对手的策略时常变动,企业不得不持续调整自身的跟进策略,疲于应付。

■ 以目标客户为导向 ,关键在于深入研究客户。既要精准把握客户需求,为其创造价值,也要从自身技能中挖掘优势,持续强化。围绕目标客户需求制定战略,这样的策略往往更为稳定,有助于企业保持发展的连贯性。

德鲁克曾指出,企业的本质在于创造客户所期望的价值,而非单纯地赶超竞争对手。“以150个超级客户为中心”这一理念,精准地抓住了企业发展的 “牛鼻子” ,凭借这一关键核心,便能带动企业整体的良性发展,这无疑对企业赢得超级客户的优势与能力提出了更高要求。所以,唯有“以客户为中心,而非以竞争对手为重心”的战略规划,才是企业实现超越竞争的正确思维路径。所谓“以超级客户为中心”,堪称企业经营遵循的“天之道”,不争而善胜。

总而言之,以150个超级客户为中心,达成小而美的增长曲线,是一条能让企业气定神闲(战略恒定),且充满人性化(回家吃饭)的微笑曲线。与之形成鲜明对比的是,以竞争对手为导向,试图紧跟每一次市场变化的企业,不仅会分散对自身竞争优势的关注,还会引发严重的组织问题。这无疑是一条让企业陷入盲目攀比(战略失序)、疲于奔命(有家难奔)的焦虑曲线。

2.小池塘里的荷花定律

1980年,美国学者迈克尔·波特(Michael E.Porter)在《竞争战略》一书中提出了三种极具成效的竞争战略:总成本领先战略、差别化战略以及集中化战略(专一化战略)。其中,集中化战略聚焦于特定用户群体、产品线特定部分或特定市场,将其作为企业的主攻方向。日本小林制药第四代社长小林一雅提出的“小池大鱼”经营理念,正是对“集中化战略”的形象诠释。他还出版了《小池大鱼:在小市场里做出大生意》,书中指出,并非所有企业都能成为行业龙头,一些明智的企业会深耕细分市场,在小池塘里做“大鱼”,进而成为品类和市场占有率的王者。

“小池大鱼” 是典型的小而美经营思维,对大小企业均适用。在增长放缓阶段,大企业可借助“小池大鱼”策略,将区域市场和业务单元细分为一个个“小池塘”,针对小池塘里的目标客户群发力,打造以150个超级客户为中心的社群增长极,通过整合这些小池塘的增长极,实现更大规模的增长。诚然,大企业有时也能从“小池大鱼”理念中获取灵感,将在小池塘验证成功的产品和服务模式推广至更多小池塘乃至更大市场,实现快速、大规模增长。直接借鉴小企业验证过的成功模式,也是大企业可行的策略。对于小企业来说,“小池大鱼”的理念则是缩小战场,聚焦某一个细分市场做垂度和深度,以从1到150个超级客户为一个增长极,形成一个小而美的增长,成为一个小池塘里的大鱼。在竭尽全力追求盈利的同时,小企业要时刻警惕盲目扩张的诱惑,稳扎稳打,才能在市场中站稳脚跟。

“小池大鱼”是结果,而非过程。那么,企业究竟该如何循序渐进,成长为“小池大鱼”呢?在我看来,选准一个“小而美的池塘”,也就是精准定位细分市场,是至关重要的前提条件。而成长为“小池大鱼”的历程,恰似小池塘里的“荷花定律”,需从小处起步,持续沉淀积累,直至量变引发质变。荷花定律(Lotus’s law),又称 “30天定律” 。假设在一个小池塘里,第一天仅有1朵荷花开,第二天荷花开放数量翻倍,此后每一天,荷花都以前一天两倍的数量盛放。令人惊奇的是,直到第29天,池塘里的荷花才绽放一半,而到第30天,整个池塘便被荷花铺满。这意味着最后一天荷花开放的数量,等同于前29天的总和。

荷花定律蕴藏着深刻的商业哲理:要成为小池大鱼,首先要精准锚定领域与方向,就如同选对那片孕育希望的小池塘。紧接着,至关重要的是选对第一朵荷花,也就是选对初始客户,全力促使其认可与支持,而后凭借吸引力法则,如同涟漪般影响下一朵荷花的绽放。就这样持之以恒,不断积累,直至在小池塘中成功打造出一片或多片约150朵荷花盛放的区域。最终,在关键时刻(Moment of Truth,MOT),如同30天定律所预示的那般,实现满塘荷花竞相绽放的盛景。

不难看出,荷花定律所展现的量变到质变的进程,与小而美的增长轨迹高度契合,二者可谓如出一辙。从小而美的增长过程来看,从1个超级客户逐步发展到50个,再到150个,只要能心无旁骛地将以超级客户为中心这件事坚持30天,积极的转变便会悄然发生。若能继续坚持,直至成功聚集约150个超级客户,一个小而美的增长极便会应运而生,进而引爆更大规模的增长。相较于 “21天效应” (即一个人的新习惯或理念的形成并得以巩固至少需要21天),30天定律更为靠谱。当你真正将一件事坚持30天,就会深刻领悟到,人生的成功并非取决于运气与聪明才智,而是源自坚韧不拔的毅力。

2024年11月,《哈佛商业评论》专栏刊载了华润啤酒董事会主席侯孝海的文章《荷花定律+涟漪理论:打开CTB营销新世界》。在文中,他指出 “荷花定律+涟漪理论” 共同构建起CTB(Consumer to Business,消费者到企业)营销模式的完整逻辑。这一理论不仅适用于白酒行业,成为中高端白酒的基本营销理论,对啤酒行业同样适用,也可作为高端啤酒的全新理论支撑。

在撰写本书时,我有幸读到这篇文章,其中的观点极具启发性,也让我深入研究“小而美的增长”理论的决心越发坚定。接下来,我将梳理这篇文章的核心要点,分享给各位,希望能为大家带来新的思考与启发。

(1)甄选“荷花之母”,构建特色销售系统

精心挑选“关键人”(关键意见领袖,Key Opinion Consumer,KOC)作为“荷花之母”(超级客户),并由若干核心骨干(超级玩家)负责运营。打造一个完整的销售系统,严格遵循“喝起来、一直喝、喝服了”的九字真言。同时,结合回厂游、工厂体验日、封藏大典等酒旅融合活动,充分赋能关键人(KOC)。借助关键人的影响力,发动圈层社群、团购客户或终端老板,从而形成一个个荷花阵营,即小而美的增长极。

(2)划定“小池塘”,引发“涟漪效应”

明确“小池塘”的市场范围,以“关键人”品鉴为原点,深入推进纵深操作。在这一过程中,以赠、品为主要手段,突出“送”与“饮”,注重“口碑和信任”的打造。通过举办 三番五次 (喝三次茶、品五次酒)的社交活动,使20%~30%比例的目标客户群成为九字真言的核心群体(关键时刻),进而引发“涟漪效应”。正面口碑将如涟漪般逐圈扩散,影响一般客户、品牌向往者和关注者,在小池塘内营造出热烈的氛围,引发小区域或社群内的消费潮流,拉动实体门店B端(餐饮、超市、烟酒店)的消费氛围。

(3)实施“小区域,高占有”策略,抢占区域市场

推行“小区域,高占有”策略,精准覆盖关键人群的消费场所(餐饮、夜店、CVS便利店)和消费场景(各种聚会、宴席)。尤其要聚焦“有效店建设”(荷花之店),做好关键人的激活、留存与裂变工作。从C端客户拉动B端门店(小盘),再从B端激活小区域市场(大盘),通过“盘中盘”营销模式(核心小盘驱动大盘)抢占区域市场。在小区域市场中,小公司可运用 “10倍法则” (思考和行动强度为他人的10倍),集中10倍兵力在更小的战场上取得胜利。若小公司能维持到大型公司在小区域市场中的预算不足,便能在较长时间内保持相对竞争优势。

(4)加强数字化平台建设,升级CTB模式

数字化平台建设是CTB模式的基础支撑。扫码、数字运营管理作为中台,确保产品的准确赠送、品鉴,以及场所饮用和红包领取的顺利进行。更为关键的是,通过对关键人进行数字化管理(客户ABC分级管理),能够精准归因影响“转化率”的直接因素,如客户画像准确性、产品价格合理性、促销形式恰当性、消费体验友好度等。CTB模式的下一步发展将逐步迈向关键人(群)定制服务,进一步升级为从消费者到客户再到工厂的C2M(用户直连制造,Customer to Manufacturer,C2M) “短路经济” 模式。这种模式短路掉库存、物流、分销、总销等中间环节,节省中间成本,让消费者能够以超低价获得高品质产品。

实践作为检验真理的唯一标准,其重要性不言而喻。小池大鱼的经营理念、荷花定律所蕴含的哲理、涟漪效应的传播规律、CTB模式的营销逻辑、免费+收费模式的盈利思路、盘中盘模式的市场策略、1 000个铁杆粉丝理论的粉丝经济和150定律的有效社交法则,以及小而美的增长模式,这些理论与模式要落地生效、实现“满塘荷花”的繁荣,不能照搬照抄,需亲身实践,在过程中依实际不断调整优化。

在现实市场环境里,企业运营是复杂的系统工程,鲜少仅依赖单一商业模式。事实上,多种商业模式相互融合、综合运用才是常态。正如《勾兑营销》中所述,勾兑本质即综合,而综合能够催生创新。将不同知识、理念与模式巧妙“勾兑”,进行创新整合,往往能迸发“1+1 > 2”的增值效能,为企业发展注入全新动力。

3.只要不比前一年差就好

日本企业家塚越宽提出“年轮经营”理念,把企业比作大树,主张经营要像年轮一样稳步生长。年轮紧密,企业才能抗风险;若扩张过快,年轮疏松,组织易出问题,企业就有危机。所以,企业经营守住“不比前一年差”的底线就好。

塚越宽认为, “急速的成长不为上策” ,企业的真正价值在于永续经营。他曾说,在当前的经济界,大部分人都推崇快速增长。这恐怕是因为他们没有弄清楚,企业存在的根本意义是什么。换句话说,企业本身为什么要存在,追求增长的目的究竟是什么,很多人其实并不清楚。有太多企业很短时间内便快速增长成为巨头公司,但很快便衰退甚至倒下。正是受塚越宽思想的影响,丰田章男在丰田汽车2014财年决算发布会上宣布:“今后的丰田汽车不会再勉强地盲目扩张求快,而是要追求持续性增长。”他甚至反省道:“即使勉强实现了快速增长,但随之而来的快速下滑,其实会给很多人造成麻烦。经历了雷曼危机引发的赤字后,我深刻地学会了一个道理:不管面临什么局面,都要一年一年地切实刻画出‘年轮’,实现可持续增长,才是最重要的。”

对于公司而言,增长的“底线思维”是“只要不比前一年差就好”。若要给公司增长赋予一个量化目标,我期望是1%。美国作家汤姆·康奈兰的畅销书《1%法则》,提出了极具启发性的全新成功法则(1%法则)。依据 “1 % 法则” ,每天精进1%,一年后就能实现超36倍的价值积累,凭借这样的点滴积累,再远大的梦想都能逐步实现。

其实,小而美的增长思维与汤姆的1%法则本质相通。秉持“每天进步一点点”的理念,若每天新增一位超级客户,且假定一个超级客户能为公司带来1%的增长,那么搭建起以150个超级客户为中心的增长极,年度增长效果可达400%。尼尔森数据显示,超级客户每增长1%,便会带动10%~15%的新客户增长,以及20%~25%的销量增长。从1个超级客户逐步积累至150个,进而成长为强大增长极的历程,恰似1%法则的实践——从简单的1%起步,从增加一个超级客户开始——只要实现1%的增长,今年必定胜过去年。

尽管1%增长不是高增长,但是 约束理论 (Theory of Constraints,TOC)创始人艾利·高德拉特(Eliyahu M.Goldratt)博士却认为,只有保持稳定,才能促进发展,发展和稳定看似相互矛盾,实则相互依赖。从长远视角审视,倘若每年能实现1%的稳健增长,那么十年之后,整体增幅可达10.4622%。尽管这一数字看似并不惊人,但尤为关键的是,在这一过程中,企业能够有效避免增长停滞甚至陷入负增长的困境。依此态势持续推进,只要不比前一年差,企业便有望稳步存续。如此一来,打造百年企业这一宏伟愿景,便不再遥不可及,而是切实可行的发展目标。

从上述理念不难看出,遵循小而美增长理念的1%增长法则,与“年轮经营”理念高度契合。持续践行这一法则,将带来两个方面的惊喜。

(1)复利效果: “1%法则”的核心优势在于复利。就像复利计算一样,持续的1%增长会产生指数级的效果。这种增长不是线性的,而是随着时间的推移,增长的幅度会越来越大。无论是企业的规模扩张,还是个人的财富积累、知识储备等,长期保持1%的增长能够带来意想不到的巨大成果。

(2)风险控制: 与追求大幅度的、激进的增长相比,1%的增长相对稳健。这种稳健的增长方式可以降低因过度扩张、冒险决策等带来的风险。例如,企业在市场扩张过程中,如果采取过于激进的策略,可能会面临资金链断裂、市场份额过度稀释等问题。而通过1%法则,企业可以在控制风险的同时,实现可持续的发展。

“十年树木,百年树人”。既不应好高骛远,也不应妄自菲薄,秉持小而美的增长,慢慢生长,不断积累“年轮”,力求打造可持续发展企业。

4.150 计划与战略战术树

事物的本质即简单,无论情况最初看来有多复杂,其实都是非常简单的。

——艾利·高德拉特

在公司经营中,唯独客户是给你钱的,但并非所有客户都具有同等重要性。因此,以超级客户为中心就是公司的经营战略,战略的核心在于简洁高效,我们应聚焦以150个超级客户为中心开展精准的战术执行。这样一来,公司就能集中资源,深入洞察这部分关键客户的需求,提供高度适配的产品与服务。倘若一开始就陷入复杂的营销4P理论和创新旋涡,精力容易分散,资源也难以集中,反而可能错失与超级客户建立深度关系的机会。

以150个超级客户为一个增长极,设立一个超级玩家(实际负责人),以及一个指导委员会或特别行动小组(组织保障),最终形成一套小而美的增长极系统,简称 “150计划” 。150计划是一个可视化的增长战略,有利于战略解码,有利于让全体员工清楚地理解战略目标及其实现路径,从而确保战略能够得到有效执行。

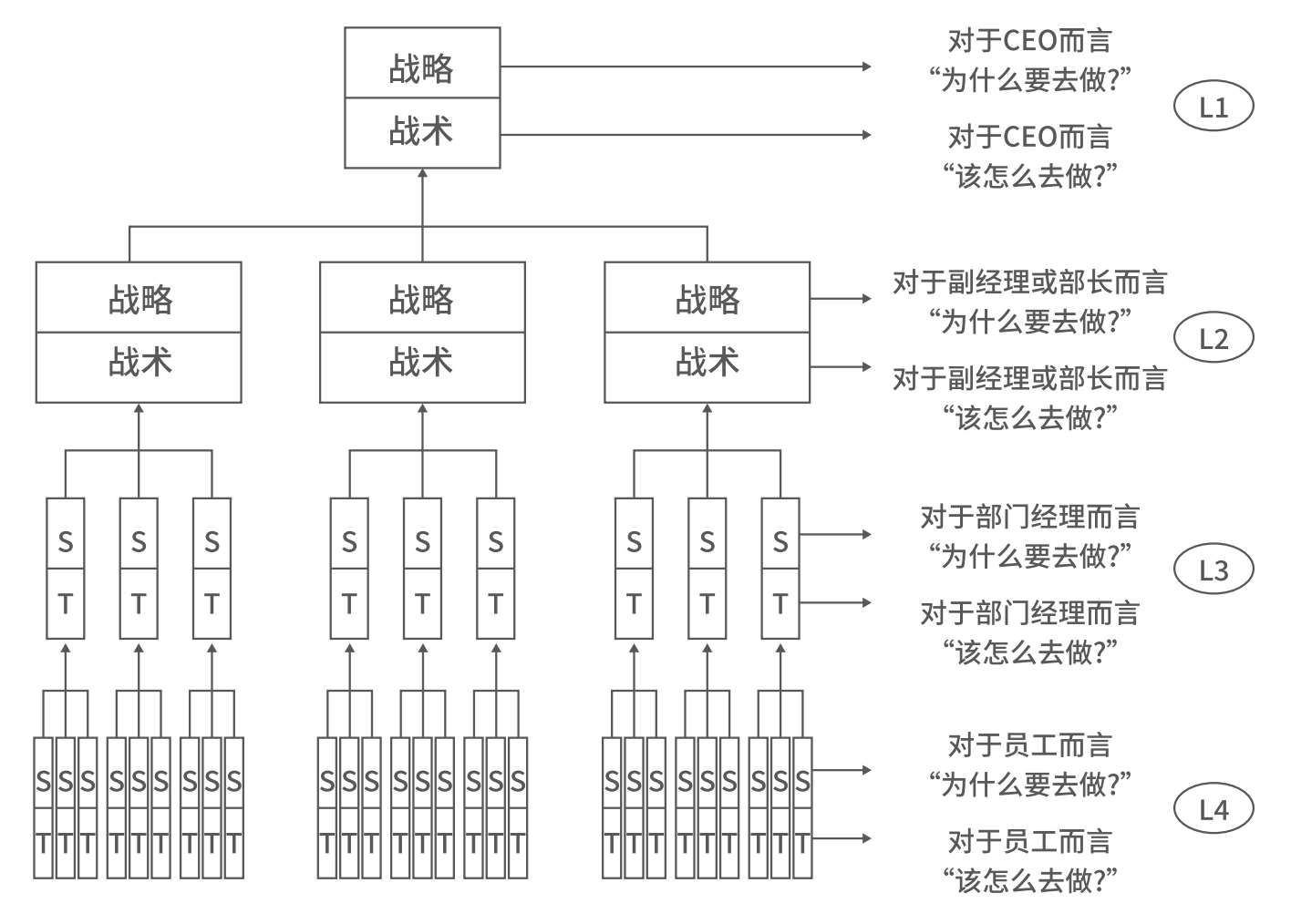

那么,如何将150计划形成战略,并与战术执行紧密结合呢?又如何将150战略和战术贯穿整个组织体系,做到表里如一呢?此前,我们总是将战略和战术分割开看,认为战略是管理层的决策,而工作一线只能根据战略制定战术。但是,高德拉特博士给我们提供了一个强大的管理工具——战略战术树(Strategy and Tactics,S&T),他认为,战略最重要的是回答“我们为什么要这么做”(what for),而战术最主要是回答“如何去做”(how)。对于即将采取的任何行动,我们都应该回答为什么(why)、怎么做(how)和做什么(what)的问题,这就是高手做事的逻辑,源于黄金圈法则(why-how-what)。

在定义战略战术树时,高德拉特认为,战略是分层的,战略本身会有一个层次结构,每一层级的战略都应该有一个相对应的战术,战略和战术应该总是成对地存在于组织的每一个级别,并一层层地往下展开。每个层次都由必要的条件相互连接。较低层次的目标是较高层次目标的先决条件——前者比后者更具体或更详细。因此,只有将150计划与组织体系内各管理层级的具体行动紧密关联,才能让这一项战略拥有生命力。

如图1-3所示,该图摘录于岸良裕司的著作《高德拉特问题解决法》。

图1-3 连接管理层和基层的战略战术树

战略战术树是极为强大的沟通工具,能助力我们明晰如何让管理层与一线员工凝心聚力,共同朝着目标奋进。

那么,怎样确保“150计划”的战略战术上下贯通、表里如一呢?

■ 其一,要把管理层制订的150计划精准传达至各组织的每一个层级。

■ 其二,组建150计划的指导委员会或特别行动小组,自上而下宣传贯彻,并指导各层级结合本部门实际情况部署战术工作,明确战略执行的关键:为何执行(why)、如何落实(how)以及具体做什么(what)。

■ 其三,务必再三强调,要为150计划配备专职的实际负责人(超级玩家)和指导委员会或特别行动小组(组织保障)。唯有如此,才能使管理层决策与一线实际工作紧密结合,确保组织上下协同一致。