芝罘

(1907年10月10日)

亲爱的琼,

我从未遇到过像登州府那么难离开的地方。然而,我们已经成功了,我们又回到了芝罘,准备踏上前往北京的旅程。因为我们的时间整整晚了1周,我们将在汉口与一些朋友会合,他们答应护送我们溯扬子江而上,前往内陆西部。

我们花了1周时间试图搭乘一艘轮船,但没有成功。我猜测这背后有仆人在捣鬼。当时,W夫人正好觉得自己孤单,就想留我们再待一段时间,以便可以陪陪她。于是,忠心耿耿的仆人们便决心使出各种手段来阻止我们离开。我们甚至安排了一个人守在城墙上,一旦看见有轮船停泊在海湾里,就马上通知我们。他当然是按照指示给我们带来了消息,但他迟了一步,所以该消息毫无用处。还有一次,我们甚至已经带着行李坐轿子来到了城门口,可此时一名信使跑来告诉我们,说轮船已经开走了。

最终,我们战战兢兢地决定从陆路坐骡轿出发。这时仆人们再次出面阻挠。他们说,此时正是麦收季节,根本就找不到任何骡子,因为它们全都在地里干活。

然而,W夫人派了她最得力的仆人洪定清(Hun Ding Jing)陪我们去,并且严厉地要求他,无论发生什么事情,一定要找来一顶骡轿。

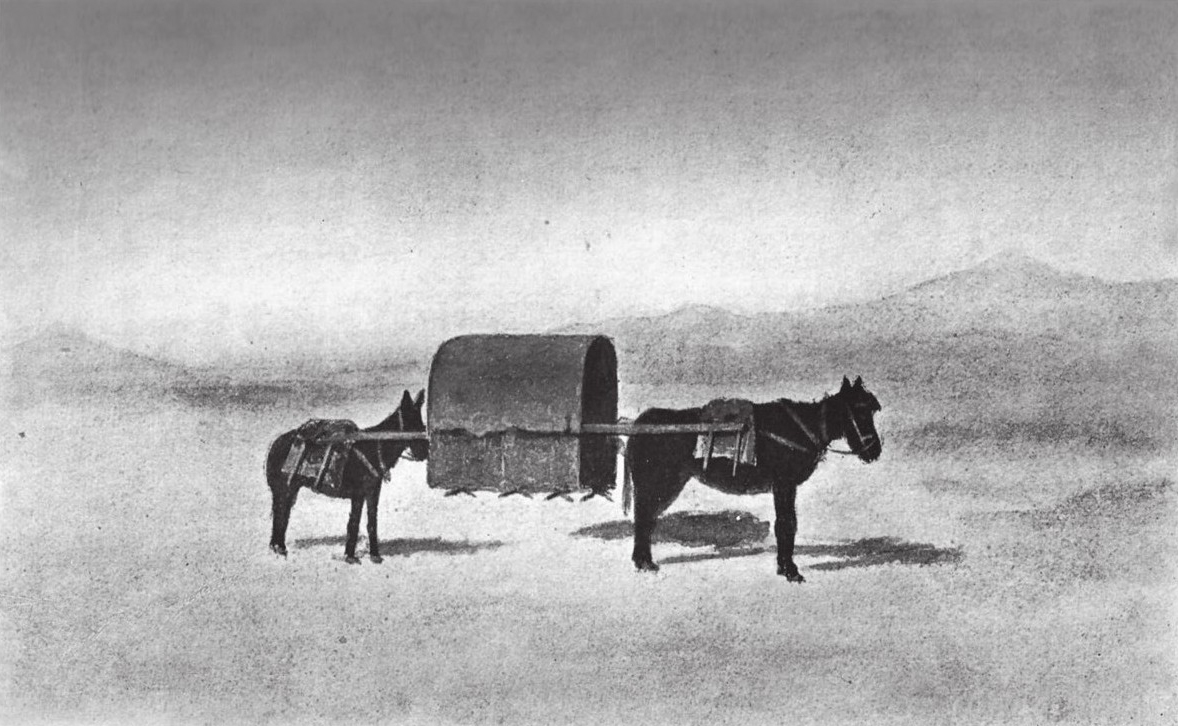

第2天早晨,果然有一顶骡轿出现在了门口。这是一个你无法想象到的最古怪的交通工具——在一前一后两头骡子之间用杆子吊着一个巨大狗窝或第欧根尼浴缸。圆拱形的轿子顶部是用草席做的,轿子的底部则是木板。然后洪定清在轿子底部铺了厚厚的垫被和枕头,使得那骡轿的外表更像是在狗窝里铺设的一张床。其他行李——现在,你应该记得,我们除了箱子之外,还随身带有铺盖、厨具、食物和灯——也都被打包,有的放在轿子上,有的则由一头骡子驮着。另外还有一头骡子是洪定清的坐骑。

第一次进那个奇怪的骡轿可谓轻而易举。我们像两只巨大的圣伯纳犬一样爬了进去,然后尽力转过身,脸朝外面。关键时刻到了,附近每一个身体健全的人都伸出了援助之手。他们兴奋地大叫着,把现在已经很重的“狗笼”抬了起来,并试图把连接骡轿的两根杠子巧妙地套在两头骡子的马具上。这两头骡子一丁点儿协调性都没有!当后面那头骡子静止不动时,前面那头骡子就想往前走,反之亦然。叫喊声和吆喝声越来越大,轿子似乎随时都有坠地的危险。想象一下黛博拉和我在里面那种局促不安的感受!但突然间,这些东西就像变魔术一样滑到了合适的位置,骡子也被安全地固定住了。

一顶从登州府出发前往芝罘的骡轿

我们出发了,但花了好长时间才学会如何在骡轿里坐下来。对那个骡轿来说,我们似乎太大了,不得不像动物园小笼子里的蛇一样互相缠在一起。后来我们终于发现,正确的姿势是盘腿坐下,或者像佛像那样端坐。我们注意到,在路上碰见的那些旅客也是用这种方式坐在骡轿里的。我感觉坐在骡轿里颠簸得很厉害。我相信坐骡轿会使某些人晕车,而且这种颠簸使得阅读、写字,以及其他那些需要坐稳了才能干的事情变得几乎不可能。

放眼眺望,远处的景色很单调——一条崎岖的小路(按正式的说法应该是大路)穿过绵延数英里的平原田地。它们让人联想到一个巨大的私家花园,园中不时散布着一些住处——低矮的茅舍建筑,四周围着一些杂乱的树木。在大约走了50华里(约17英里)以后,我们突然停在了一家客栈外的乡村街道上。街上和客栈里一下子就挤满了人。我们的轿子被从骡背上抬了下来,在这种情况下,我们以尽可能庄重的方式爬了出来,伸伸懒腰,站直了身体。哦!在“狗窝”里蜷缩了16英里之后,我终于松了一口气。

洪定清变身成了一名司仪。他请我们到客栈里休息,并在前面引路,扛着我们的垫被和枕头,大模大样地走在街上。我们跟着他穿过客栈厨房(在这片“事事相反”的土地上,客栈厨房一般都在院子的正前方,而非正后方),穿过一个挤满了人和牲畜的院子。院子的四周都是客栈的卧室,我们被领进了另一侧最豪华的客房。它让我联想起没有家禽和栖木的大型禽舍。时间和烟雾把墙壁涂成了黯淡的黑色,羽毛状的花边蛛网装饰着椽子。在最里间两个砖砌的炕上,洪定清铺上了我们的垫被,他还在木箱上——这是房间里唯一的其他家具——摆上了纸马桶盖、洗脸盆、肥皂和毛巾等,其心灵手巧堪比—个训练有素的女仆。W夫人好心地为我们提供了冷鸡和肉冻作为午餐,因此我们幸运地不用再去品尝客栈厨房里的“美味佳肴”,因为我们在经过那个厨房时已经闻到了它们的气味。

休息了两个小时后,我们又上路了。偶尔,我们试图通过步行1英里左右的方式来改变一下乘坐骡轿的单调。但遗憾的是,进出骡轿一点也不容易。奇怪的是,骡子特别不喜欢站着不动。无论如何,要以一种自然的方式下骡轿是很困难的:你必须向后倒着退出去,收拢裙子,然后跳落到路上。骡轿就像水中的小船一样起伏不定。它在某些方面与船并无二致。骡夫会不时地提醒我们要向右移动一下,或向左再移动一下,以便对骡轿的重心随时做适当的调整。

当我们到达晚上休息的地方时,天色已经暗淡下来。中国人总是不愿意在天黑后出行,害怕“无间地狱”里的恶鬼跑出来四处游荡,把自己当作替死鬼送入阴间。我们从一个大拱门下走进客栈院子,洪定清走上前来,带我们走到一扇马厩门前,门边是我见过的最好和最脏乱的猪圈。说它“好”是因为,这些小猪并没有像其他地方的猪一样,浑身沾满黑泥,脏到与环境浑然不分。这扇门通向卧室!这内屋或多或少是我们之前遇到的“禽舍客房”的翻版。外面的房间里有一部分是鸡舍和牛栏。不过,这里还有一张桌子,洪定清在桌上摆放了我们的晚餐,客栈的厨房为我们提供了茶水——滚烫而苦涩。

院子里挤满了客人和猪、骡子、鸡等牲畜家禽。我们在暮色中的院子里徘徊,最后来到一个黑色的小厨房外。厨房就像一个刚刚清空了煤炭的煤仓,里面有几个女人正在工作。一盏小灯——一根灯芯漂浮在散发着恶臭的油碟中——映照着一个女人,后者正从一个冒着热气的敞口铜器中舀出一桶桶肥皂水般的液体。我问她这是否就是“开水”,她回答这是“吃的”。那屋里似乎有很多人,大部分人围绕着砖砌的锅灶和几乎看不见的炉火在做饭菜。晚饭后,洪定清铺好了床,我在床上撒了基廷粉

,以防万一。嗨,这并没什么用处。那些小生物,尤其是会“嗡嗡”叫的蚊子全都在嘲笑那基廷粉,吵得我根本就睡不着。当敲门声传来,洪定清宣布“天亮了”这一不受欢迎的事实时,我仍睡眼蒙眬,简直睁不开眼睛。

,以防万一。嗨,这并没什么用处。那些小生物,尤其是会“嗡嗡”叫的蚊子全都在嘲笑那基廷粉,吵得我根本就睡不着。当敲门声传来,洪定清宣布“天亮了”这一不受欢迎的事实时,我仍睡眼蒙眬,简直睁不开眼睛。

我们事先商定,天一亮就要出发,显然连早饭也吃不上了。骡轿已经准备好了,行李也已经打包,随时准备出发。洪定清在一个饼干筒里装了点肉夹馍,让我们带着路上吃。我心里一沉,意识到昨晚当他试图向我解释此事的时候,我过于自负在学汉语方面的进步,竟抢答了句“好”。这妥妥是个骄兵必败的范例。我当时知道他是在说今天早饭的事,但他还没有说到要点,即我们要在路上吃一种类似于火腿三明治的干粮。我们还有26英里的路程要赶,所以有点不太值得花时间在客栈等待一顿不太可能及时提供的早饭。至于那些要走26英里路的骡夫,他们甚至连肉夹馍都吃不上,只能吞咽一些小干饼来充饥,似乎靠这些就足够了。

在海边一个荒凉的山谷里,我们长途跋涉,疲惫不堪。最后,我们来到一条宽阔的河边,河上有一艘摆渡船。骡夫脱掉了大部分衣服,放下了狗窝前的蓝色帘子。他跳进没膝深的河里,又蹚进更深的河里,骡子跟在他身边蹚水。水流汹涌而过,溅起的水花打在轿子的两侧。如果骡子开始游泳的话,轿子很快就会被淹没——然后呢?我想象着那艘摆渡船会赶过来救人;然而从帘子的下面向外窥视,我们意识到最危险的时刻已经过去,过了不久骡子就踏上对岸的沙滩,很快我们又回到了耕种的田地上。当我们接近芝罘的郊区时,菜地的面积显著地减少,而树林则变得更多、更加茂密。在下午一两点钟的时候,我们到达了芝罘的外国租界,途中没有任何停顿地走完了26英里的路程,而从登州到芝罘这整个旅行的全部花费(我想你们一定有兴趣知道)只有区区13先令。这些钱就是用来租1顶轿子、4头骡子,雇用2名骡夫,以及3个人在客栈住一晚和洪定清购买两天食物的全部费用。

在中国,钱少肯定也能办大事。这使我联想到了“童养媳”这件事。我想我还没告诉你,在登州的时候,我当了一名“童养媳”的监护人。“童养媳”这个称呼在中国北方是指在未来公婆家里长大,准备在这家的儿子长大成人后给他当妻子的姑娘。这是娶妻最便宜的一种方式。只需付一小笔钱就可以把这个小姑娘从其父母家买过来,使她从小就成为其未来丈夫那一个家庭的成员。如果她碰巧是个能干的女孩,他们通常会以这样或那样的方式让她干很多家务活。

我监护的“荣花”(Glory Flower)是一位特别能干的姑娘,按中国人的方式算是虚岁21岁,按我们的方式算则是20岁,因为中国人是按照春节这一天来计算年龄的。因此,假如一个婴儿是在除夕夜里出生的,那么在其生命第2天的早晨他就已经是虚岁两岁了。

可怜的荣花流年不利。一来二去的,她未来的丈夫就像现在中国北方很多年轻人所做的那样,受高薪的诱惑,去闯关东,据说还在满洲娶了另外一个老婆。“童养媳”荣花遭到了遗弃。她自己的亲人们大都已去世,而她的婆家想把她扫地出门。她唯一在世的奶奶也不愿意让她回娘家,除非她愿意重新再去拜菩萨并不再读教会女校。她若再读四年的话,就可以从女校毕业并当上教师。当地的传教使团愿意为她出一笔钱,以支付大部分的学费,只需要再加一点钱,就可以帮她交完学费。正如我在前面所述,在中国钱少也能办大事,荣花有点难为情地接受了我的资助。

明天我们将出发去北京,并从那儿经汉口去更西边的四川省。直到数月之后,我们才能够回到海边来。如果你不再收到信,那就意味着发生了灾难——我们没法列举发生灾难的原因,只是悲观地认为,目前中国正处于一个动荡不安的时期。在该国的一个地方,人们正在反抗新的鸦片税;在另一个地方,人们正在反对教育改革,教育改革导致了旧学校的消失,而新学校也没有出现,因为官员们把钱都装进了自己的腰包。

此外,去年8月,一颗彗星出现在夜空。一连两个晚上,天上都有明亮的彗星划过,至少我听说是这样。我听说,彗星在中国被视为凶兆。慈禧太后希望派出士兵去惩罚这颗彗星!但庆亲王劝她别管这件事,因为在目前的国情下,军队开枪可能会引起人们的骚乱。

我将从北京给你写信,暂且搁笔。

你的,

维罗妮卡