皇帝的军事力量

王莽(前45~23年)的新朝倒台后,光武帝刘秀(前5~57年)建立了东汉(光武帝的在位时间为25~57年),并于36年建都洛阳,重新统一了天下。

可能是由于刘氏宗族势力的软弱,王莽在宫廷中通过密谋夺取了皇位,但他的新政权并没有被完全接受。对汉朝的记忆仍存,就连赤眉军也觉得立一个傀儡是必要的,而刘盆子(7~?年)就出身于皇家血脉的一支。刘秀虽然因身为刘氏宗族成员而获得了一定地位,但他只是几个皇位争夺者之一,他的获胜来自他的军事能力和属下将领及其军队的能力。

东汉权威的真正来源是军队:光武帝上台是因为他赢得了内战,他的后代能够继位的原因是国家最强大的军队继续服从他们的指挥。

士人和学者试图掩盖这一点,东汉同时也建立了以有序和文明的方式执行君主意志的官僚系统,但朝廷的大部分架构致力于保护皇帝和维护国家的军事力量。

士人和学者试图掩盖这一点,东汉同时也建立了以有序和文明的方式执行君主意志的官僚系统,但朝廷的大部分架构致力于保护皇帝和维护国家的军事力量。

就连文职官员的头衔也反映了这一背景。官僚体系中职位最高的是太尉,是三公之首,而在摄政太后之下掌握大权的外戚首领,在西汉被称为大司马,在东汉被称为大将军。他们大多是文官,但其头衔表明了政治权力的性质。

诸侯之下的九卿中有两位称“尉”,

还有三位大臣全面或部分负责军事事务:北军中候监督朝廷的侍从和宫内的五支宿卫军;光禄勋负责招募三千兵士在两座宫殿的大门和宫墙边巡逻;太仆除了负责皇家马厩的工作外,还负责管理西北部的马场,为骑兵提供马匹。九卿之下,执金吾指挥洛阳的士兵,而城门校尉则负责都城十二门。这种职责的分离制度使得任何一个官员,无论他的官职有多高,都无法实际掌控皇帝的人身安全。

还有三位大臣全面或部分负责军事事务:北军中候监督朝廷的侍从和宫内的五支宿卫军;光禄勋负责招募三千兵士在两座宫殿的大门和宫墙边巡逻;太仆除了负责皇家马厩的工作外,还负责管理西北部的马场,为骑兵提供马匹。九卿之下,执金吾指挥洛阳的士兵,而城门校尉则负责都城十二门。这种职责的分离制度使得任何一个官员,无论他的官职有多高,都无法实际掌控皇帝的人身安全。

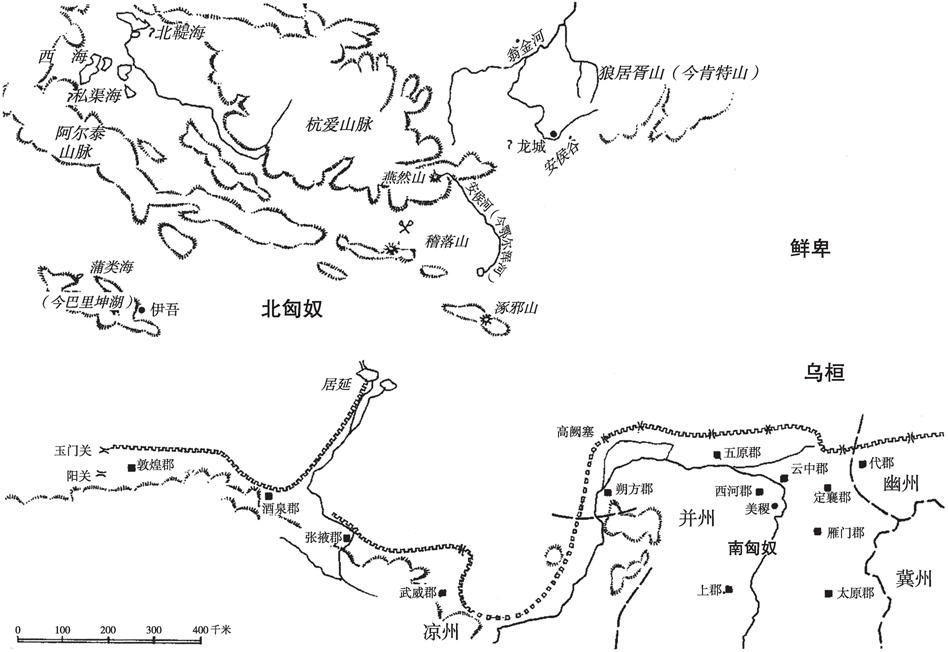

就在洛阳城外,北军五营是帝国的精锐专业部队。每营八百人,由一名校尉指挥,他们保护着帝国的京师,但也可以用来对付重大叛乱或边地的麻烦。在更远的边疆,朝廷募集了边防民兵,而长城的防御由正规军负责,正规军则以位于今黄河北曲包头附近的度辽将军在五原的六十五支部队作为补充力量(见图4.1)。 [1]

东汉非常幸运,曾与西汉敌对或建立不稳定联盟的北方大草原上的匈奴基本上被控制住了。单于舆(18~46年在位)突袭了刚重建的帝国,汉军对这些敌人几乎无能为力,但在他死后,他的儿子蒲奴和他的表兄比之间发生了一场继承权之争。在汉朝的鼓励下,比把他的追随者带到黄河以南,并于50年被汉朝封为南单于。南匈奴成为有益的辅助军,北匈奴则由于草原上干旱和饥荒的影响而被迫退却。

然而,光武帝已经改变了他新政权的军事构成。在西汉时期,所有成年男性都可以应征入伍,但在公元30年内战的最后一场战役前,东汉朝廷颁布了一项法令,停止了除边疆以外所有的征兵计划。内地的一些人可以充当民兵对付土匪,也可以被征召执行紧急任务,但他们没有受过正规训练。新政策减少了叛乱的危险,但在中原集结的军队在重大战役中的价值微乎其微。因此,帝国的防御主要依靠更赋,以及来自南匈奴、乌桓和羌人军队的帮助。 [2]

图4.1 东汉北部边境

因此,中国的军事力量结构与地中海世界的大不相同,在地中海世界,军役和公民身份之间的联系一直很密切。 [3] 与东汉同时代的罗马早期皇帝控制着二十五个正规军团,每个军团有五千人,并由大量的辅助部队支持。与此形成对比的是,北军在洛阳大约有四千人,少于罗马军团中的禁卫军,而驻守西北长城的军队可能只有五千人,度辽将军可能已经没有了。尽管如此,在专业人士的帮助下通过召集民兵、临时减刑的罪犯(驰刑)和辅助的盟军,汉朝可以做到为一场特定的战役投入数万人。

关于正规军如何训练,目前还没有什么资料。东汉初建立的黎阳大营,由皇帝的谒者监军,成为征兵和训练的基地,特别是为度辽将军营提供兵力。长安附近的另外两处兵营——虎牙营和雍营,可能是为了训练和保卫故都而设的,

一些在洛阳当卫兵的年轻人在任务结束后会转为正规军。

[4]

一些在洛阳当卫兵的年轻人在任务结束后会转为正规军。

[4]

我们对于军官培训的情况也知之甚少。利用在遥远的西北部发现的竹简,鲁惟一证明了该地区高标准的驻军有明确的指挥系统,后勤文书,行动、资格和权限相关的文件,并定期检查装备。 [5] 历史文献中当然也提到了军官,而且他们的射箭等技能也受到了测试,但在简牍和历史文献中都没有关于他们如何获得职位的信息:他们是从普通士兵中提拔上来的吗?他们受过特殊训练吗?还是像文职官员那样有固定的委任途径呢? [6]

有些军官肯定是从普通士兵中提拔上来的,但在帝都的两支卫队可能会为军事部门提供候选人。一千五百人的虎贲军是世袭的,而羽林军的一千七百人则从阵亡将士的儿孙以及凉州的良家中招募而来。

[7]

有些人可能是军队的军官候补者,虽然这样的人很少有记录,但西汉的赵充国将军曾在羽林军服役,显然那时候他还是普通士兵;东汉的篡权者董卓也曾是羽林军的一员,后来才受到了提拔。

[8]

然而在古罗马、中世纪或近代早期的欧洲,我们可以假设,优秀的年轻人可以在没有受过正规训练的情况下,由经验丰富的军士和下级军官指导后接受军衔,而重要的职位往往由与王室关系密切的大家族成员担任。

许多高级官员最初都是在所谓的文职职位上崭露头角的。各州、郡、县的长官负责其域内的秩序,率领军队打击当地的土匪、反叛分子,并在边疆应对其他部族的袭击。西汉时,指挥官配有副手,但东汉取消了这一职务,除了边防将领和那些有特殊情况的人以外,大多数指挥官都必须自己作战。他们无疑得益于更专业的下属建议,但也有相当一部分人在战斗中丧生。其他由临时差遣转变为正式官职的职位包括西域都护、护羌校尉、护乌桓校尉,张奂(104~181年)和段颎(179年卒)等几位著名将军都是以这样的方式崭露头角的。 [9]

边地人口的减少使东汉处于弱势。东汉末年,尽管与南匈奴达成了协议,但边疆仍然爆发了战争,并且这一过程持续了一个世纪甚至更长的时间。北方边地的民众需要服兵役,而内地民众则不需要,这一事实加剧了压力,促使大批北方人流亡南方,而朝廷禁止这种移民的尝试收效甚微。

西汉末年的公元2年和东汉公元140年前后的人口普查表明,汉朝的北方居民从三百万人减少到五十万人,有些地区的人口下降甚至更严重。

[10]

人口的减少意味着需要军事力量或者使用武力来维持帝国地位,而通过交往手段管理非汉人集团是非常重要的。

西汉末年的公元2年和东汉公元140年前后的人口普查表明,汉朝的北方居民从三百万人减少到五十万人,有些地区的人口下降甚至更严重。

[10]

人口的减少意味着需要军事力量或者使用武力来维持帝国地位,而通过交往手段管理非汉人集团是非常重要的。

但总的来说,光武帝的军事部署是有效且牢固的。强大的军队驻扎在边地,且帝国有能力集结大量军队来捍卫自己的利益,所以整个国家得以安享和平。光武帝的后继者会如何对待这一遗产,有待我们继续考察。