朝廷和军队

下面的小节将讨论东汉统治者与军队的关系,尤其是辩论的过程和所采取的政策。

光武帝和匈奴,50~51年

刘秀虽然没有受过军事训练,但从起兵讨伐王莽开始,他就带兵作战,甚至在获得皇位后的内战初期,也曾多次在战场上指挥军队。 [11] 此后,他密切关注将领们的活动,充分了解他们的行动,并就每一次战役向他们发出详细的指示。他本身就是一个很有能力的战略家和战术家,也是东汉唯一一个有直接作战经验的皇帝。 [12]

1世纪40年代末匈奴分裂,南单于比在匈奴中郎将的监护下于鄂尔多斯建立庭帐,严重削弱了北匈奴势力,北匈奴同时还遭到了在中原财力支持下的匈奴其他部落联盟和长期敌对的乌桓和鲜卑部落的攻击。在这样的压力下,51年,北匈奴单于蒲奴遣使求和。东汉在48年召开了一次廷议来决定是否接收单于比及其属民之后,另外又召开了一次廷议来考虑蒲奴的提议。

南单于的归附给汉朝提供了进攻北匈奴并与乌桓、鲜卑结成联盟的好机会。将军臧宫(58年卒)和马武(61年卒)认为一次出战就可以摧毁蒲奴,并让单于比成为一个感恩戴德的臣子。

然而,即使这样的攻势取得了成功,比的感恩之情是否能持续下去也值得怀疑。公元前1世纪末,西汉对呼韩邪单于的支持,并没有阻止他的后继者在一代人之内转而反对汉朝,如果单于比要在大草原上建国,他需要表现出一定的独立性来维持其追随者的忠诚。那么,汉朝可能需要另一场战役以重新夺回权力。

还有需要保持谨慎的其他理由。汉朝刚刚才结束内战,在1世纪40年代初,保卫北方的困难表明军事力量已经枯竭:王朝需要一个和平时期才能从几十年的动荡中恢复过来。一场大规模的战役可能会胜利,但守住阵地可能会给域内的新政权带来巨大压力。 [13]

激进派显然得到了发表意见的机会,但决定性意见来自光武帝的继承人、未来的明帝刘庄(28~75年,57~75年在位),他反对激进的政策,但也说:“今未能出兵,而反交通北虏,臣恐南单于将有二心。”换言之,汉朝与南单于的和亲是必然的,为了保持与南单于的关系,他们不得不拒绝来自北方的提议。刘庄大概是在表达他父亲的观点,光武帝当然十分同意:52年,当新的使者从北方到来的时候,他们被告知可以内附,但不能和亲。 [14] 55年,另一次提议同样没有产生什么成果,交流也停止了。

南匈奴附汉后,汉人在边地的地位迅速恢复,几个月内,朝廷下令重新安置北方。不过其代价是巨大的:前八年里给南单于的礼物相当于西汉五十年里给整个匈奴联盟的礼物,到1世纪90年代初时,每年的补助金甚至超过1亿钱。另有800万钱被支付给西域各地,还有从东部州郡征收的2.7亿钱被支付给鲜卑。这种情况持续了100年,不考虑维持西北羌人和东北乌桓稳定所需的金额,仅对盟友和附属政权的支出就接近帝国财政收入的7%。 [15]

维持和平的花费比战争时期的费用要便宜得多。在107~118年的羌人起事期间,每年的直接运作成本为20亿钱,除此之外还要加上对边疆地区民众生命财产造成的间接损失和国家财政收入的损失。

这种负担很重,但朝廷尚可负担得起。作为交换,汉朝获得了一个缓冲地带以分割其敌人的力量,那里的南匈奴由帝国官员管理。

这种负担很重,但朝廷尚可负担得起。作为交换,汉朝获得了一个缓冲地带以分割其敌人的力量,那里的南匈奴由帝国官员管理。

至于当时被否决的摧毁北匈奴的建议,东汉在四十年后又进行了尝试,其结果如下所述。 [16]

汉明帝和汉章帝,北方草原和西域,73~95年

在北方沉寂了一段时间之后,局势开始变得不那么稳定,62年,北匈奴发动了一次大规模的袭击, [17] 但被当地军队和南匈奴的援军击退了,之后北匈奴单于再次示好,但随着朝廷派出65名使节,南匈奴开始怀疑,并试图与北匈奴单独谈判。对此,朝廷把军队安置在五原,以防南北匈奴勾结。

新军营的兵士是在华中地区培养并在黎阳接受训练的,所以边防较少依靠地方民兵,且这支度辽将军所率部队是该地区唯一一支重要的帝国军队。虽然沿河西走廊和居延绵延的长城仍存,但鄂尔多斯地区的长城已经没有人驻守了。再往东,长城在今天北京以北的地区充当了壁垒:护乌桓校尉监管着市场,但和平依靠补贴维持。总的来说,由于没有足够的人手进行全线防御,朝廷能依靠的只有这些非汉民族之人的相互敌对和五原军队的枕戈待旦。

然而,在匈奴分裂后一代人的时间里,北方政权重新强大起来,威胁着西域附属于中原的绿洲城市,并向河西走廊和黄河对岸发动突袭。随着袭扰的加剧,汉朝更加确定了当前的形势,汉明帝召开了一次廷前会议。耿秉(91年卒)和窦固(88年卒)提出了讨伐的建议:两人都出身于边疆将领世家,通过联姻与皇室产生联系,并且都有军事实践和谋划的经验。

皇帝暗自支持他们,并做出了决定。

皇帝暗自支持他们,并做出了决定。

73年,四支军队出击北匈奴。这些军队包括度辽将军营和边防民兵,以及来自乌桓、鲜卑、羌和南匈奴的援军。军队主力未能与敌人交锋,北匈奴还在继续突袭,但窦固在西部击败了盘踞在准噶尔地区的匈奴呼衍王。继这一成功之后的第二年,汉朝又从敦煌派遣了一支远征军,再次打败了匈奴,而位于吐鲁番以东山脉南部和北部的车师在这时也归顺了汉朝。这是东汉第一次进入西域,重振了西汉雄风。一名护军和两千名士兵被派到焉耆建立军府,而副将则控制着位于前后车师以东的军事基地。在伊吾还有另一个军事基地,且在敦煌有一个后备阵地。

这是一项巨大的投入,事实证明它耗时耗力。75年,北匈奴转而围攻车师的军事基地;由于护军孤立无援,当地民众杀死了他和他的手下。

就在这时,汉明帝去世了,新继位的汉章帝(75~88年在位)的臣下就如何应对危机展开了辩论。朝中弥漫着恐慌,有人提议放弃经略西域的计划,但大臣们最终达成了一致认识:营救被围困的驻军有助于提升士气。因此,76年,一支部队在罗布泊附近的鄯善援军的帮助下,被派去救援那些被围困的驻军。他们在车师附近找到了生还者,在权衡之后,汉朝又派了两千人到车师以西的地方,耿恭将军在那里进行了英勇的一战。

这些援军不得不冒着大雪与大量匈奴军队作战,耿恭和他原来五百人部队中的十二人返回敦煌。耿恭广受赞誉,诗人兼史学家班固为他写了一篇赞赋。

但整个车师地区最终还是被放弃了。

但整个车师地区最终还是被放弃了。

在西域的南道,班固的弟弟班超率领的一个小分队取得了更大的成功。 [18] 班超曾任兰台令史,在73年也就是他四十岁的时候脱颖而出,成为窦固手下一支队伍的队长。随后他被派往鄯善,在那里杀死了大量匈奴使节,这使鄯善统治者心生敬畏,从而效忠于汉朝。由于受到奖励和提拔,他被委派以更高级的任务,他的军衔是军司马,虽然随从只有三十余人,但他通过交往和暴力手段将汉朝的影响力扩大到了今天的喀什。

76年,由于汉章帝决定撤军,班超也被命令返回;但当地人恳求他留下来保护他们,于是班超违抗了圣命。他的军队规模不大,手下的汉人军队甚至不足千人;然而通过联盟,他能够在战场上部署数万兵力对抗敌人,并在95年确保了东汉在西域的主导地位。班超虽然被任命为西域都护并封侯,却没有得到多少官方的支持,他在西域的权威也只维持了一段时间。主要的战事是在北方草原展开的。

窦太后与北匈奴的覆灭,88~92年

73年,北匈奴曾抵抗过汉朝的进攻,但后来遭受了严重的蝗灾和旱灾,汉朝虽然没有再发动大规模的进攻,但继续资助乌桓和鲜卑以对抗匈奴。 [19] 在这样的压力下,许多部落成员投降于汉朝,使节们要求与汉朝进行贸易。汉章帝批准了,在一段时间里,牛羊市场交易稳定,商人居有住所,归降的人还有奖励。

出于对这种和解的担忧,南单于派军突袭商队,抢夺货物,劫持民众。85年,武威太守建议朝廷介入,以使俘虏重回故土;经过激烈的辩论,大臣们一致同意,中原将赎回俘虏并将他们送回北方,且对被杀死的人支付一定的费用。 [20] 在这一决定中,人们可能更多地看到了主和派的主张,但南单于现在有了一个破坏与北方联系的经济诱因:与1世纪50年代早期一样,名义上的附庸限制着其宗主的政策。南匈奴继续他们的突袭,真正和平的希望湮灭了。

87年,鲜卑袭击并杀死了北单于,剥了他的皮,带着战利品离开了。北单于的继任者撤到了北方,但一些有异见的贵族推选了一个敌视他的王子来反对他,匈奴从此陷入了内战。接下来的一场蝗灾摧毁了他们的牧场,更多的难民前来寻求保护。88年,南单于屯屠何提议,汉朝军队应与他联合进攻,消灭其实力已被削弱的对手。

汉章帝刚刚驾崩,其幼子汉和帝(88~106年在位)继位,窦太后(97年卒)代为摄政。太后的祖先窦融(前16~62年)曾是光武帝的重要盟友,窦氏家族也曾与皇室联姻,但他们遭到了汉明帝的羞辱。窦太后凭借自己的年轻貌美进入汉章帝的后宫,然后强行收养了未来的皇帝,并杀死了他的生母和家人。她二十几岁就掌握了至高无上的权力。

太后和耿秉商量了单于的请求,果然,耿秉很热心:他建议在73年发动进攻,而且认为这一次的时机会更加有利。窦太后从这个建议中看到了更多的好处,比如:她的哥哥窦宪(92年卒)已经三十岁了,是家族中较年长的男性, [21] 他依靠其皇室关系杀死了一个敌对的官员和一个敌对的侯爵;他的罪行成了一桩大丑闻,于是他很快就被软禁起来;窦太后想让他指挥军队,这样他就可以用一件军事荣耀的外衣来掩饰自己的政治和个人错误。所以,太后批准了这个计划。

然而此时,袁安、任隗对此提出强烈抗议,并得到了朝中文武百官的支持。他们抱怨说,朝廷没有召开会议审议这一重要问题,并进一步争辩说,北匈奴是在寻求和平,而不是在进攻边疆,为了短期的胜利而付出这样的代价并面对危险是没有道理的,而且此举利于南匈奴,使其可以很好地利用鲜卑,这对汉朝毫无益处。

然而,太后愤然坚持她的决定,她的大多数反对者都没有再发声。袁安、任隗仍然坚持,但被无情打压,88年冬,窦宪被任命为征讨北匈奴的“车骑将军”,耿秉成为他的副将。

对主和派来说这是一次失败,但主张和平与主张进攻的平衡是非常重要的。窦宪、耿秉是“贵族”,与皇室有联系且都效力于中央政权,而这次战事的主要反对者,尤其是汝南的袁安和南阳的任隗,出身于士绅家庭,拥有地产和官职,而没有在北方任职。有充分的证据表明,奢靡的皇亲国戚与保守的、崇尚道德的外朝官员之间一直存在敌意;朝廷雄心勃勃的计划通常遭到各州郡民众的反对,因为他们要为这些计划纳税。 [22]

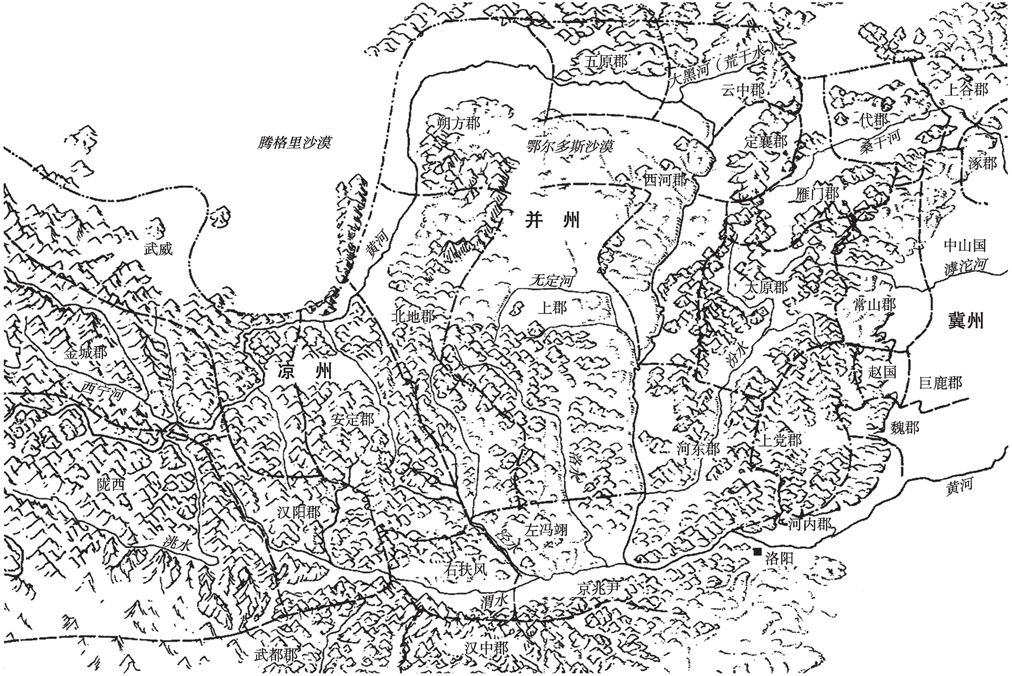

89年夏,四万人马在蒙古草原的战略要地涿邪山会合,这支军队由北军和度辽将军的部队组成,辅以南匈奴和羌人的军队。北单于被驱赶到西北部,而窦宪则前进至今乌兰巴托的中心地带并在燕然山勒铭记功,随后凯旋(见图4.2)。

图4.2 汉朝和匈奴,90年

然而,朝廷对于接下来的事情没有任何规划。由于北单于已不复存在,窦宪提议在其地建立一个附属国,以便和南匈奴一道控制两者之间的草原。袁安和任隗表示反对,认为汉朝是南单于的合法统治者,建立两个附属国将会付出巨大的代价,并将不利于朝廷管理鲜卑人。这件事是在92年夏决定的,当时年轻的皇帝对窦家发动了一场政变:窦宪和他的兄弟们被迫自杀,许多追随者与他们的命运相同,

窦太后也失去了权力。

窦太后也失去了权力。

朝廷的这些变化立即对边地产生了影响。新的北单于被消灭了,其政权的残余势力在准噶尔地区幸存下来,影响着塔里木盆地的小国家,

而匈奴在今蒙古国境内被消灭了。南匈奴虽然正式接管了匈奴全境,但事实证明,它没有能力公正地对待新属民,短短几年之内,南方的胜利者与愤恨的北方人之间的争吵就摧毁了单于的权威。许多匈奴人试图越境逃跑,而留在草原上的匈奴人则融入了鲜卑。

而匈奴在今蒙古国境内被消灭了。南匈奴虽然正式接管了匈奴全境,但事实证明,它没有能力公正地对待新属民,短短几年之内,南方的胜利者与愤恨的北方人之间的争吵就摧毁了单于的权威。许多匈奴人试图越境逃跑,而留在草原上的匈奴人则融入了鲜卑。

窦宪的远征,在没有经过正式的朝中讨论,也没有适当计划的情况下,就得到了太后的批准。战役最终取得了胜利,但代价是耗尽了帝国的资源,一个衰弱的、几乎是顺从的单于,被无序但攻击性很强的鲜卑部落取代,匈奴则在大草原上向西迁徙。

羌人事务,107~169年

东汉初,西北边疆的非汉群体——羌人曾制造过很多麻烦,但他们基本上都是由名将马援来平定的,他曾带着几个部落在东汉境内定居。 [23] 其后整个1世纪,边地战争断断续续,但一些羌人也充当了对抗匈奴的援军。107年班超致仕后,西域爆发了大规模的反叛,朝廷决定放弃西域,羌人在这时就被征召来协助撤军。怨气四起且受到汉朝软弱迹象的鼓舞,大量的反叛爆发,凉州被战争蹂躏了十多年。

帝国的反击最终取得了成功,尽管遇到了许多挫折:邓太后(81~121年)曾于汉安帝(106~125年在位)时期摄政,她首先让她的弟弟邓

(121年卒)指挥一支从内地征募的军队,但未经训练的军队能力是不够的,于是邓

(121年卒)指挥一支从内地征募的军队,但未经训练的军队能力是不够的,于是邓

被召回以避免陷入尴尬境地。一个明显的忘恩负义的表现是,任尚将军(118年卒)从一开始就参与作战,并在117年取得了决定性的胜利,他受到了封赏,但后来被指控贪墨并被公开处决。无论他是否有罪,这都非常令人震惊,而其他曾有过杰出贡献的人,如梁慬(110年卒)和后来的耿夔,也受到了朝廷的严厉处罚。

[24]

被召回以避免陷入尴尬境地。一个明显的忘恩负义的表现是,任尚将军(118年卒)从一开始就参与作战,并在117年取得了决定性的胜利,他受到了封赏,但后来被指控贪墨并被公开处决。无论他是否有罪,这都非常令人震惊,而其他曾有过杰出贡献的人,如梁慬(110年卒)和后来的耿夔,也受到了朝廷的严厉处罚。

[24]

反叛时期,朝廷中有人讨论是否应该放弃整个西域。来自华北平原的朝臣虞诩强烈反对这一观点,他提出汉朝人有维持上一代人疆域以及保护古都长安的神圣职责。他的提议遭到反对,西域许多地区的汉人被命令离开,那些不愿意离开的人则被士兵驱赶。

东羌起事平定于118年,但边地时断时续的战乱仍在继续,几乎没有重整边疆的迹象。到了129年,时任中郎将的虞诩,以《尚书·禹贡》为契子,提出“《禹贡》雍州之域,厥田惟上。且沃野千里,谷稼殷积,又有龟兹盐池,以民为利。水草丰美,土宜产牧,牛马衔尾,群羊塞道”;他还劝说汉顺帝考虑全面整治。 [25] 虞诩曾与羌人作战,后来当上了太守,他一定知道现在的情况不同以往,因为与非汉族群的紧张关系会使这个地区对任何外来人员都不友好。实际上,很少有本地人愿意返回,尽管有些人被迫回到这里,但还是会有人离开。

此外,140年,又发生了第二次起事。尽管它在两年后被平定,但帝国的地位还是被动摇了。在第一次反叛时,几个指挥部撤出但后来又恢复了;它们现在又被撤回,只是名义上仍然存在。权力是通过军事手段而不是和平协议来维持的。皇甫规(104~174年)、张奂、段颎三位大将以交往和战争相结合的方式控制局面,其中段颎是最善战的。

167年,段颎败西羌,汉桓帝(146~168年在位)就一项法令征求了他关于在凉州袭击东羌的意见。段颎很热心,他在皇帝面前批评其同僚张奂太过宽宏,而他则获准大开杀戒。他从168年开始全面追击,并在安定杀死了8000名羌人。

同年,汉桓帝去世,窦太后亲立汉灵帝(168~189年在位)即位并摄政。张奂呼吁新政权停止杀戮,但当段颎知道汉桓帝过世时,他愤慨地回应说,这次行动正按原计划进行,而且无论是资金还是伤亡都在预期之内。同年夏天,他在汉阳杀了1.9万名逃亡羌人。其时凉州的大部分地区是一片荒地,既没有汉人也没有少数族群居住。

朝中将领和派系,167~172年

到目前为止,我们考虑到了中央政府的决定会牵涉到军队,但在2世纪60年代,军队的作用反而决定了朝中事务。 [26]

2世纪40年代和50年代,梁氏家族扩充太学,为学生提供宴席和进入官僚系统的途径。在如此激励下,据说学生人数增加到了3万人,但学生太多了以致他们无法接受教育也无法获得朝廷委任。 [27] 人们很少关注他们的学习状况,而是从激进的、改良的儒家观点敦促他们从事大众政治。起初,学生们抗议梁氏家族的主导权,但159年,汉桓帝在宦官的支持下发动政变夺权,学生们转而支持梁氏家族。

起初,抗议活动比较平缓,有两种比较受欢迎的方式,一种是吟诵歌颂宦官反对者的韵文,另一种是编撰“豪杰”名录,这些“豪杰”包括一些官员和学生领袖。保存下来的名单(可能是168年保存下来的)中有35个名字,其中包括保守的政府成员、反对宦官的地方官员,以及一些隐退的值得尊敬的学者。其中一些有名的人曾在边疆服役,但这些曾为汉朝守住北境的将军——皇甫规、张奂、段颎都没有得到承认。

到了2世纪60年代末,政治斗争变得激烈和暴力。汉桓帝的一些宦官被侮辱和杀害,而他们的同僚则以指责敌人作为回应。在166年的第一次党锢事件中,几名主要官员被捕,虽然在第二年被释放了,但他们还是被禁止担任公职。时任度辽将军的皇甫规表示支持党人并想与他们共进退,但双方都没有理会他。

168年是一个关键时刻,宦官们袭击了改革派阵营的首脑——窦太后的父亲窦武和大儒陈蕃。窦武召集了北军,军中的将军都是他的人,只有张奂反对他。张奂的声望如此之高,以至于窦武的部下都抛弃了他,窦武的计划失败了。张奂支持改革派,但在关键时刻被宦官误导了,于是他的余生都沉浸在对自己所做之事的后悔之中。然而,改革派中也没有人与他联系或寻求他的支持。 [28]

另一边,作为羌人的死敌,段颎则没有这样的疑虑:他在172年自愿清洗了异见者的学堂,后来成为以宦官为主导的朝廷的太尉。 [29]

而张奂,一个为北军子弟所称道的学者,却没有受到京城反宦官派的重视,这一点耐人寻味。但这符合我们总结出的模式:高呼口号、制作“豪杰”名录的学生关心的是内政,他们对边疆事务不感兴趣。这是一个严重的认知差距,这些人为他们的盲目付出了沉重代价。

177年的战败

1世纪90年代初北匈奴被消灭后,鲜卑部落向西扩展到北方草原。 [30] 他们的突袭行动组织严密,相互独立,起初不过是一些小规模的偷袭,但在2世纪20年代和30年代,其至鞬发动过一些规模较大的袭击。二十年后,鲜卑首领檀石槐沿着东汉边地建立了一个松散的联盟。在2世纪50年代后期,小规模的突袭愈演愈烈,直到166年,数万骑兵联合作战。乌桓和匈奴也加入了他们的行列,“本纪”几乎每年都会记录下类似的袭击事件。

尽管檀石槐控制了所有匈奴故地并深入北方草原,但他的活动中心还是离中原地区很近,他的权威主要源自作为一个掠夺邻邦的战争领袖的能力。他的政权以劫掠维系,其组织结构不如匈奴,却对东汉造成了相当大的伤害,而问题是应该如何对付他。

2世纪70年代中期,有人提议进行一次大规模的远征去主动进攻鲜卑。这个计划最早是由夏育提出的,他曾是段颎平羌战役的副将之一。作为北地郡守,他成功地制服了鲜卑的突袭者,后被任命为护乌桓校尉,他提议组建一支由非汉民族组成的郡军来进攻鲜卑。他得到了同僚田晏的支持,此人也是段颎的前副将之一。段颎曾为护羌校尉,但由于一些过错被免职,后远离官场。

其时段颎是颍川郡守,这个计划显然没有征求他的意见。他对这一计划的批准深感怀疑,因为当时的情况与他攻打羌人时的情况大不相同:现在敌人更强大,人数更多,但具体数目不确定,且对他们的地形也没有摸清。然而,继续进行的决定很大程度上受宦官王甫的影响,他自汉桓帝时期起就在宫廷中具有一定的影响力。田晏求助于王甫,急于恢复自己的地位和声誉,王甫支持这一提议,并说服了汉灵帝。

学者蔡邕在对这一决定进行辩论的会议上指出,冒如此大的风险去对抗如此强大的敌人可能会失败,而且也可能会削弱帝国的内部控制力。 [31] 然而,皇帝早已下定决心,派出了三支军队,每支军队有一万名骑兵,前往大草原。这也许只是一次不切实际的远征,也有可能是夏育和田晏过于深入了,鲜卑截住了他们。将领们带着一小部分护卫逃出,军队四分之三的人都不知所踪。

这是继窦宪九十年前大胜后第一次在大草原上进行的重大战斗,这场战争对汉朝造成了重创。北方的防御系统不断衰弱,鲜卑的突袭也越来越多,但从更大意义上来说,这是自西汉以来中原军队的第一次战败, [32] 鲜卑控制北方的后果是惨重的。乌桓、南匈奴、羌人都开始变本加厉。尽管檀石槐在180年去世了,他的后继者也没有继承他的勇武,但汉朝日益衰落,其地位也难以恢复。几年之内,非汉部族纷纷自立,尽管曹操在207年打败了东北的乌桓,后来又收复了凉州失地,但这些都不是汉朝的成就。 [33]