引言

历史背景

尼禄于54年10月继位时,他所继承的国家形式是由杰出的祖先奥古斯都皇帝于大约80年前建立的。奥古斯都当时被称为屋大维,在公元前31年9月希腊北部的阿克提姆之战中,击败对手安东尼

和埃及艳后克利奥帕特拉组建的联军,克利奥帕特拉是安东尼的盟友兼情妇。屋大维之后的举动标志着共和制政府的结束,共和制自最后一位罗马国王被驱逐后开始被施行,传统上认为是在前6世纪末。阿克提姆之战4年后,屋大维名义上将自己控制的领土交给了元老院。元老院对他这一慷慨举动表示感激,因此授予他“奥古斯都”的头衔,并将有争议的前线地区——一个庞大的“行省”划归他统治。行省总督及驻扎在当地的军团指挥官(军团副将——此类术语汇总在书末的术语表中)都由奥古斯都直接任命,因此他事实上就成了罗马军队的总司令,其他的“公共”行省由元老院抽签选举地方总督来治理。

和埃及艳后克利奥帕特拉组建的联军,克利奥帕特拉是安东尼的盟友兼情妇。屋大维之后的举动标志着共和制政府的结束,共和制自最后一位罗马国王被驱逐后开始被施行,传统上认为是在前6世纪末。阿克提姆之战4年后,屋大维名义上将自己控制的领土交给了元老院。元老院对他这一慷慨举动表示感激,因此授予他“奥古斯都”的头衔,并将有争议的前线地区——一个庞大的“行省”划归他统治。行省总督及驻扎在当地的军团指挥官(军团副将——此类术语汇总在书末的术语表中)都由奥古斯都直接任命,因此他事实上就成了罗马军队的总司令,其他的“公共”行省由元老院抽签选举地方总督来治理。

虽然打着共和制的幌子,奥古斯都也假装自己只是“元首”(第一公民),但是他决定只选择有自己血脉的人来继承王位,从根本上揭露了他的骗局,不管出于何种目的,他的统治制度都是君主制。更复杂的是,奥古斯都和他广受爱戴的最后一任妻子利维亚没有活下来的后代。罗马帝国第一个朝代的统治者们后来都出自朱利亚家族和克劳狄家族。朱利亚是奥古斯都和前妻生的女儿,因此人们亲切地称他们的家族为朱利亚—克劳狄家族。奥古斯都最终指定克劳狄家族的提比略作为继承人,他是利维亚在前一次婚姻中生的儿子,后来成了朱利亚的丈夫。提比略在14年继承奥古斯都的王位时,看上去是一位优秀的军事指挥官,但后来他注定成了一个毫无号召力且不懂外交策略的皇帝。与奥古斯都一样,在提比略生命的最后几年,他也没有明确的继承人。提比略于37年去世,由其收养的孙子卡利古拉

继位。这是一位非常罕见的皇帝,他的名声甚至比尼禄还要差。41年,卡利古拉被禁卫军军官刺杀,由他的叔叔克劳狄乌斯

继位。这是一位非常罕见的皇帝,他的名声甚至比尼禄还要差。41年,卡利古拉被禁卫军军官刺杀,由他的叔叔克劳狄乌斯

继位。虽然许多人认为克劳狄乌斯不够聪明,连他自己的母亲也这么认为,但事实证明他完全胜任帝位。正是在克劳狄乌斯统治期间,尼禄首次进入公众视线。

继位。虽然许多人认为克劳狄乌斯不够聪明,连他自己的母亲也这么认为,但事实证明他完全胜任帝位。正是在克劳狄乌斯统治期间,尼禄首次进入公众视线。

尼禄于37年12月15日出生于安提乌姆

(Antium)。尼禄的父亲格涅乌斯·多米第乌斯·阿赫诺巴尔比(下称“格涅乌斯”)在他还是婴儿时就去世了,留下的记录似乎很有限,也没有多少成就。他的母亲小阿格里皮娜似乎是家族的掌权人,对儿子的未来抱有极大的野心。49年,她再嫁克劳狄乌斯,一年之内就说服他收养了自己的儿子。53年,克劳狄乌斯还准许尼禄娶了自己的女儿屋大维娅。54年,克劳狄乌斯去世,据说小阿格里皮娜在菜里放了毒蘑菇,毒死了他。尼禄立刻被带到禁卫军营地,并作为新皇帝受到了热烈欢迎。元老院顺水推舟,把皇权加在了这个16岁少年的身上。尼禄后来的暴君形象深深地刻在民众的脑海中,而当时的罗马人却带着极大的热情,兴高采烈地欢迎这位清秀迷人的少年皇帝继位,并将其继位视为一个黄金新时代的开端,这在现代人看来或许实在难以理解。当时人们的热情显而易见,这在田园诗人卡尔普尔尼乌斯

(Antium)。尼禄的父亲格涅乌斯·多米第乌斯·阿赫诺巴尔比(下称“格涅乌斯”)在他还是婴儿时就去世了,留下的记录似乎很有限,也没有多少成就。他的母亲小阿格里皮娜似乎是家族的掌权人,对儿子的未来抱有极大的野心。49年,她再嫁克劳狄乌斯,一年之内就说服他收养了自己的儿子。53年,克劳狄乌斯还准许尼禄娶了自己的女儿屋大维娅。54年,克劳狄乌斯去世,据说小阿格里皮娜在菜里放了毒蘑菇,毒死了他。尼禄立刻被带到禁卫军营地,并作为新皇帝受到了热烈欢迎。元老院顺水推舟,把皇权加在了这个16岁少年的身上。尼禄后来的暴君形象深深地刻在民众的脑海中,而当时的罗马人却带着极大的热情,兴高采烈地欢迎这位清秀迷人的少年皇帝继位,并将其继位视为一个黄金新时代的开端,这在现代人看来或许实在难以理解。当时人们的热情显而易见,这在田园诗人卡尔普尔尼乌斯

(Calpurnius)狂喜的回应中有所反映:“一个黄金时代在和平年代重新诞生了。”

[1]

这种乐观主义显得那么天真,让人迷惑,但这种反应的确出自时人,而且遍布全国。从本书的研究目的来看,最有意义的是,回到64年,一直到烧毁罗马城的大火灾发生的前一夜,这种热情丝毫没有减退。

(Calpurnius)狂喜的回应中有所反映:“一个黄金时代在和平年代重新诞生了。”

[1]

这种乐观主义显得那么天真,让人迷惑,但这种反应的确出自时人,而且遍布全国。从本书的研究目的来看,最有意义的是,回到64年,一直到烧毁罗马城的大火灾发生的前一夜,这种热情丝毫没有减退。

当然,民众对尼禄继位所表现出的热情是经过帝位背后的力量精心策划的。尼禄在元老院做第一次公开演讲时,演讲稿是他的老师——哲学家塞涅卡

(Seneca)写的,这次演讲也成为得体和遵从的典范。尼禄向喜悦的甚至被欺骗的元老们宣布,他要以奥古斯都为榜样,并且向元老们保证,一定会保留他们一直以来的特权,这可能是最重要的,当然他得到了元老们的热烈拥护。在塔西佗看来,这一切制造出了一种快乐的假象,似乎古老而自由的共和国还在,并被完整地保留下来了。总之,这是一个非常美妙的开端。虽然在尼禄继位的开始阶段,并非全然没有阴影,比如克劳狄乌斯的儿子布列塔尼库斯

(Seneca)写的,这次演讲也成为得体和遵从的典范。尼禄向喜悦的甚至被欺骗的元老们宣布,他要以奥古斯都为榜样,并且向元老们保证,一定会保留他们一直以来的特权,这可能是最重要的,当然他得到了元老们的热烈拥护。在塔西佗看来,这一切制造出了一种快乐的假象,似乎古老而自由的共和国还在,并被完整地保留下来了。总之,这是一个非常美妙的开端。虽然在尼禄继位的开始阶段,并非全然没有阴影,比如克劳狄乌斯的儿子布列塔尼库斯

(Britannicus)死得莫名其妙。然而,一直到尼禄继位后的第5年,即59年,我们才发现第一个公开的不容置疑的证据,表明尼禄开始做出令人发指的残忍行为——或许是他必须这样做,或许是出于政治和心理的双重因素,原因现在已经很难确定——他决定杀死自己的生母小阿格里皮娜。尼禄所采取的尽人皆知的方法实在令人难以琢磨,从历史记载来看,这个计划无比详细却完全不合情理——破坏小阿格里皮娜乘坐的小船,让小船在汪洋大海中解体。但是小阿格里皮娜成功地游到了岸边,尼禄便又派杀手到海边别墅将其杀死。

(Britannicus)死得莫名其妙。然而,一直到尼禄继位后的第5年,即59年,我们才发现第一个公开的不容置疑的证据,表明尼禄开始做出令人发指的残忍行为——或许是他必须这样做,或许是出于政治和心理的双重因素,原因现在已经很难确定——他决定杀死自己的生母小阿格里皮娜。尼禄所采取的尽人皆知的方法实在令人难以琢磨,从历史记载来看,这个计划无比详细却完全不合情理——破坏小阿格里皮娜乘坐的小船,让小船在汪洋大海中解体。但是小阿格里皮娜成功地游到了岸边,尼禄便又派杀手到海边别墅将其杀死。

虽然尼禄几乎不加掩饰地杀死了自己的母亲,但似乎也没有给他无穷的魅力造成什么重大影响。周边的几个城邦甚至还庆祝了这次谋杀事件,派代表抬着礼品前去表达祝贺。尼禄在谋杀事件后回到罗马时,广大民众竟然极其亢奋地表达他们的激动之情。尼禄这种强大的影响力要大大归功于他敏锐的感觉,他知道怎么让民众感到愉悦。杀死小阿格里皮娜后,尼禄居然又无比冷静地以她的名义举办了带有娱乐性质的竞赛活动,比如让一位虽然优秀但籍籍无名的骑士骑着大象在绷紧的绳索上行走。其中一场表演尤其不吉利,但是现场观众中没有一个人能够想象到它的预言意义。著名喜剧作家卢西乌斯·阿弗拉尼乌斯

(Lucius Afranius)的作品《大火》(

The Fire

)被搬上了舞台,舞台表演非常逼真,演员们不得不从着火的房子里把家具救出来,皇帝竟准许他们在表演时保留了这一幕。

[2]

(Lucius Afranius)的作品《大火》(

The Fire

)被搬上了舞台,舞台表演非常逼真,演员们不得不从着火的房子里把家具救出来,皇帝竟准许他们在表演时保留了这一幕。

[2]

尼禄从本质上来说是一位“人民的皇帝”,也许比他之前的卡利古拉皇帝更甚。后来的文学家最不喜欢这位皇帝之处,是他急于上台表演唱歌,或是登台演出戏剧,或是在比赛中驾驶战车,但是这些行为当时显然并没有损害他的名声。事实上,民众可能还非常赞许这些行为。小普林尼

(Pliny the Younger)在100年为图拉真

(Pliny the Younger)在100年为图拉真

(Traianus)皇帝撰写颂词时评论道:到图拉真时代,民众已经把专业演员当成了粗俗不堪之人,而在早些年,他们非常喜欢尼禄皇帝的演出。

[3]

上层人士可能对这样的行为还有些矛盾心理,在大火灾发生之前,一想到他们的皇帝在舞台上表演,他们或多或少会感觉有些不舒服,但是只要物质生活和政治生涯能得到保证,他们非常愿意对此表示支持。毕竟,犬儒主义

(Traianus)皇帝撰写颂词时评论道:到图拉真时代,民众已经把专业演员当成了粗俗不堪之人,而在早些年,他们非常喜欢尼禄皇帝的演出。

[3]

上层人士可能对这样的行为还有些矛盾心理,在大火灾发生之前,一想到他们的皇帝在舞台上表演,他们或多或少会感觉有些不舒服,但是只要物质生活和政治生涯能得到保证,他们非常愿意对此表示支持。毕竟,犬儒主义

(Cynicism)在罗马帝国时期可不少见。

(Cynicism)在罗马帝国时期可不少见。

60年初,在小阿格里皮娜被谋杀后的余波中,如果还有些迟迟未消散的紧张气氛的话,也仅限于皇室或者家族内部。62年,尼禄和广受爱戴的皇后屋大维娅离婚,迎娶了第二任妻子波培娅·萨比娜。据塔西佗所述,尼禄如此对待屋大维娅,导致各地发生了抗议活动,但塔西佗是在随意发挥,强调这些抗议活动并非针对尼禄,相反,这些抗议活动是针对波培娅的。事实上,骚乱的人群蜂拥而至赞扬他们的皇帝。我们经常听说尼禄是一个疯狂的暴君,杀死全家人,迫害基督徒,总之非常令人厌恶。我们可能被误导了,忘记了尼禄仍然是罗马的小金童。到64年上半年,他的个人地位应该还是不可动摇的。

大火灾似乎是一个催化剂,在尼禄和罗马贵族阶层之间制造了巨大的鸿沟,这个鸿沟最终将尼禄吞没了。在高卢总督盖乌斯·尤利乌斯·文代克斯

(Gaius Julius Vindex)于68年3月起兵叛乱时,尼禄本来应该可以平安度过这次危机(事实上,参与叛乱的文代克斯被击败,2个月后就去世了),但是他犹豫了,而且元老院不提供支持,这鼓舞了当时正在西班牙服役的威望颇高的军事指挥官塞尔维乌斯·苏尔皮基乌斯·加尔巴

(Gaius Julius Vindex)于68年3月起兵叛乱时,尼禄本来应该可以平安度过这次危机(事实上,参与叛乱的文代克斯被击败,2个月后就去世了),但是他犹豫了,而且元老院不提供支持,这鼓舞了当时正在西班牙服役的威望颇高的军事指挥官塞尔维乌斯·苏尔皮基乌斯·加尔巴

(Servius Sulpicius Galba)。尼禄似乎被这些事件吓呆了,无法做出有效回击,只能在绝望和惰性之间摇摆。这场动乱一直蔓延到非洲,罗马的禁卫军也抛弃了尼禄,这导致了他最终的命运。元老院宣布尼禄为全民公敌,他只好逃到一座私人别墅。68年6月,他在别墅里自杀了。

(Servius Sulpicius Galba)。尼禄似乎被这些事件吓呆了,无法做出有效回击,只能在绝望和惰性之间摇摆。这场动乱一直蔓延到非洲,罗马的禁卫军也抛弃了尼禄,这导致了他最终的命运。元老院宣布尼禄为全民公敌,他只好逃到一座私人别墅。68年6月,他在别墅里自杀了。

尼禄戏剧性的死亡只是一个序曲,他死后爆发了长达一年多的政治动乱,军队指挥官们拼命争抢他所留下的位置:加尔巴、奥托、维特里乌斯

(Vitellius)都轮流当过皇帝,但是每个人的在位时间都非常短。这种情况一直到韦斯巴芗(Vespasian,又译为韦帕芗)处于实际控制地位时才稳定下来,当时他的前任维特里乌斯还在世,69年12月元老院正式承认韦斯巴芗的帝国元首身份。他创立的是弗拉维王朝[韦斯巴芗于69—79年在位,他的儿子提图斯

(Vitellius)都轮流当过皇帝,但是每个人的在位时间都非常短。这种情况一直到韦斯巴芗(Vespasian,又译为韦帕芗)处于实际控制地位时才稳定下来,当时他的前任维特里乌斯还在世,69年12月元老院正式承认韦斯巴芗的帝国元首身份。他创立的是弗拉维王朝[韦斯巴芗于69—79年在位,他的儿子提图斯

(Titus)于79—81年在位,图密善

(Titus)于79—81年在位,图密善

(Domitian)于81—96年在位]。弗拉维王朝似乎把诋毁尼禄当作王朝对外宣传的基石,这种宣传无疑促使人们形成了关于大火灾,以及尼禄应该为大火灾负责的最初印象。

(Domitian)于81—96年在位]。弗拉维王朝似乎把诋毁尼禄当作王朝对外宣传的基石,这种宣传无疑促使人们形成了关于大火灾,以及尼禄应该为大火灾负责的最初印象。

文献史料

无论研究哪个朝代,我们都会不可避免地发现自己受到所获得资料的影响。古代史研究面临尤为特殊的挑战,即使资料相对充足,而且我们对朱利亚—克劳狄王朝的了解远远超过对中世纪早期的了解,但是文献史料的质量仍然不尽如人意。因此,简要介绍与尼禄或者大火灾相关的背景是比较合适的。这部分篇幅较短,内容也不全面,对本书讲述的古代皇帝也不可能全部涉及,许多皇帝只是有所提及,一些简要的背景信息只在必要时才提供。这里重点介绍记载大火灾的3位重要的历史学家,本书后附有3位历史学家的讲述内容。

记载这场大火灾的3位历史学家是塔西佗、苏埃托尼乌斯和卡西乌斯·狄奥。他们写作时,与尼禄都不在同一个时代。他们所依据的是早期的一些文学作品。这些文学作品现在几乎已经完全消失,甚至连作者的身份都很难确定。但是,苏埃托乌斯和塔西佗都大量引用了现存的作品——伟大的老普林尼

(Pliny the Elder)所著的百科全书《自然史》

(Pliny the Elder)所著的百科全书《自然史》

(

Naturalis Historia

,也译为《博物志》),这套书于77年出版,共37册。老普林尼是一位热衷学术的博学大师,死于维苏威火山喷发。这部作品就像一座丰富的宝库,描绘了古代世界(包括尼禄统治时期)方方面面的迷人景象。作品的不同地方多次提到这位皇帝,态度是毫不掩饰的否定,尤其是老普林尼对尼禄的奢华无度和任性古怪进行了批判。老普林尼着重提到了64年大火灾事件,包括尼禄可能是罪魁祸首,这一点或许有重要的特殊意义,但是由于资料有限,关于他的信息有严重缺失。老普林尼还写了一部比较通俗的历史书《罗马史》,共31册。

[4]

不幸的是,这套书如今也已失传,但是塔西佗在讲述大火灾之后的重大阴谋时引用了这套书中的部分内容。

[5]

(

Naturalis Historia

,也译为《博物志》),这套书于77年出版,共37册。老普林尼是一位热衷学术的博学大师,死于维苏威火山喷发。这部作品就像一座丰富的宝库,描绘了古代世界(包括尼禄统治时期)方方面面的迷人景象。作品的不同地方多次提到这位皇帝,态度是毫不掩饰的否定,尤其是老普林尼对尼禄的奢华无度和任性古怪进行了批判。老普林尼着重提到了64年大火灾事件,包括尼禄可能是罪魁祸首,这一点或许有重要的特殊意义,但是由于资料有限,关于他的信息有严重缺失。老普林尼还写了一部比较通俗的历史书《罗马史》,共31册。

[4]

不幸的是,这套书如今也已失传,但是塔西佗在讲述大火灾之后的重大阴谋时引用了这套书中的部分内容。

[5]

塔西佗被广泛赞誉为朱利亚—克劳狄王朝的资深历史学家。在朱利亚—克劳狄王朝之后的弗拉维王朝,塔西佗的事业非常成功,他出版了好几部重要的历史著作。100年,他创作了《历史》( Histories ),涵盖了弗拉维王朝的更替和统治历史,但是只有前4册和第5册的一小部分目前流传于世。之后,塔西佗又把目光转向更早的时代,创作了最后一部也是最著名的作品——《编年史》,时间跨度从14年提比略继位一直到68年尼禄自杀身亡。我们不清楚他从哪年开始创作这部著作,但是直到116年,他仍在创作。 [6] 《编年史》总共应该有18册,但是有些已经失传,其中缺失内容跨度最大的是卡利古拉的整个统治时期,以及克劳狄乌斯统治早期和尼禄统治的最后两年。

塔西佗似乎是在帝国时期逐渐声名鹊起的,甚至包括那位被鄙视的皇帝图密善统治时期,塔西佗在《历史》的前言部分承认了这一点。毫无疑问,《编年史》充满对帝制的恶毒敌意。当然,塔西佗也承认,像图拉真这样开明的统治者给社会带来了很多益处,但是帝制本身是有百害而无一利的。所以,我们对塔西佗在《编年史》开篇所写的那句名言——“毫无怨恨或偏见”持怀疑态度,这与早期《历史》中的话有些类似,他这样写道:“毫无感情或偏见。” [7] 塔西佗显然没有说假话的习惯,但是在简单的事实陈述背后,隐藏着他自己的偏见。他所总结的动机,对谣言及“所谓的”公众信仰的关注,都给读者留下了深刻印象。尽管如此,塔西佗自身的偏见并没有导致他只关注谣言的表面价值,而且他在偶尔引用文献史料时,仍然保留着批判的态度。

塔西佗讲述的大火灾完美地展示了他高超的叙事技巧。虽然他是一位严肃的历史学家,但他是3位主要历史学家中唯一一位对尼禄是罪魁祸首表现出适度怀疑的,他还指出,在这一问题上,文献史料中的信息并不一致。塔西佗对尼禄本人非常憎恨,著作结尾给读者留下了一种说不清楚的奇怪且强烈的感觉,即塔西佗认为尼禄非常令人厌恶,他理应为已经发生的事情负责,这可真是创作的一大非凡成就。虽然塔西佗对大火灾的描述远比苏埃托尼乌斯和狄奥更详细,但对大火灾中哪些建筑被烧毁或受损严重,并没有提供多少信息。他记载了大竞技场和帕拉蒂尼山

上尼禄的宫殿被烧毁,提格利努斯

上尼禄的宫殿被烧毁,提格利努斯

(Tigellinus)的埃米利亚庄园前发生暴动,露娜神庙、赫拉克勒斯祭坛、朱庇特神庙、雷吉亚宫和灶神庙5座内有大量文物的著名宗教建筑被毁。

[8]

他肯定还有更多可以利用的文献史料,因为他认识大火灾发生时居住在罗马城里的老居民,可以得到他们的证词。

[9]

令人郁闷的是,他似乎只选择了那些无关紧要的部分。

(Tigellinus)的埃米利亚庄园前发生暴动,露娜神庙、赫拉克勒斯祭坛、朱庇特神庙、雷吉亚宫和灶神庙5座内有大量文物的著名宗教建筑被毁。

[8]

他肯定还有更多可以利用的文献史料,因为他认识大火灾发生时居住在罗马城里的老居民,可以得到他们的证词。

[9]

令人郁闷的是,他似乎只选择了那些无关紧要的部分。

苏埃托尼乌斯出生于70年前后,出生地可能是非洲。由于出身权贵阶层,在图拉真和哈德里安统治时期,他被委任了许多管理职责。苏埃托尼乌斯创作了大量作品,主题丰富多彩,其中《罗马十二帝王传》( Lives of the Twelve Caesars )是他最有名的作品。

苏埃托尼乌斯也是一位传记作家。一般来说,他是按照主人公来安排材料内容的,而不是按照时间顺序,而且想当然地认为读者都对主人公有一定的了解。

苏埃托尼乌斯对严肃的政治事件不感兴趣,除非这些事件能反映主人公的人格特点,这是他所关注的全部重点。通常情况下,他不受深刻的矛盾冲突影响,而这恰恰是塔西佗所重视的。苏埃托尼乌斯的主要缺点不在于他抱有偏见,实际上,在写尼禄(及其他皇帝)时,他的确加进了一些自认为不会导致人们批评的内容。 [10] 他更愿意接纳传说中的已经为大家所接受的故事。事实上,苏埃托尼乌斯很有能力进行严肃的研究,常常会挑选一些公开记录和历史资料,他对文献史料也保持着非常挑剔的态度。这种令人赞赏的挑剔态度并不能阻止他重复讲述文献史料中流传下来的愚蠢的谣言,他本人也无法抗拒生动有趣的传闻逸事,并且很乐意把这些留给读者,让他们自行判断,而现代历史学家则会认为这是历史学家的义务。同时,苏埃托尼乌斯还喜欢呈现一些个别的割裂事件,似乎这些事件能够反映主人公普遍而有延续性的行为。

在《尼禄传》(

Nero

)一书中,苏埃托尼乌斯没有明确指出所引用的文献史料来源,所以我们无从得知他是否引用了塔西佗创作的内容,或者是否参照了《编年史》中有关尼禄的内容。这两位作者之间的关系非常容易引起争议。同时,苏埃托尼乌斯对大火灾的描述也有很大争议。他的宗旨是利用大火灾来突出尼禄的残暴及其对罗马人民所遭受苦难的无动于衷。他根本没打算对这场灾难或灾难发生的原因进行全面研究或认真调查。因此,想通过苏埃托尼乌斯的《尼禄传》来得出结论,找到导致大火灾发生的真正罪魁祸首,我们必须非常谨慎。有关大火灾叙述的第三大文献史料来源是狄奥,他是小亚细亚尼西亚城的一位元老。他用希腊语创作了《罗马史》,前后历时20多年,可能是从早期国王开始,一直到塞维鲁·亚历山大

(Severus Alexander或Alexander Severus,也译为亚历山大·塞维鲁)统治时期(222—235年)。狄奥一般不会被看作非常有批判性的历史学家。

[11]

在他的著作中,他极少引用前人[只有奥古斯都和哈德良

(Severus Alexander或Alexander Severus,也译为亚历山大·塞维鲁)统治时期(222—235年)。狄奥一般不会被看作非常有批判性的历史学家。

[11]

在他的著作中,他极少引用前人[只有奥古斯都和哈德良

(Hadrianus)这两位作为信息来源被专门提起过]所写的内容,不过他偶尔提及像李维

(Hadrianus)这两位作为信息来源被专门提起过]所写的内容,不过他偶尔提及像李维

(Livius)这样的作家,说明他可能查阅过这些作家的作品。因此,他流传至今的关于大火灾的记载没有提到任何史料来源、作者姓名等,也就不令人吃惊了。值得注意的是,有关尼禄统治时期的情况(以及尼禄历史中的其他部分),狄奥的原始文本已经失传,我们只能依赖于拜占庭时期的一些摘要。由于这些摘要只是一些节选,而不是总结概括,因此存在风险,即狄奥原作中所涵盖的一些重要话题,可能完全被省略了。

(Livius)这样的作家,说明他可能查阅过这些作家的作品。因此,他流传至今的关于大火灾的记载没有提到任何史料来源、作者姓名等,也就不令人吃惊了。值得注意的是,有关尼禄统治时期的情况(以及尼禄历史中的其他部分),狄奥的原始文本已经失传,我们只能依赖于拜占庭时期的一些摘要。由于这些摘要只是一些节选,而不是总结概括,因此存在风险,即狄奥原作中所涵盖的一些重要话题,可能完全被省略了。

狄奥作品的整体价值在于,虽然从很多方面来看,他的叙事风格更像是传记的风格,有些方面又像是苏埃托尼乌斯和塔西佗的叙事风格的混合体,但是和塔西佗一样,他按照编年史的体例来整理史料,按照事件发生年代的大致顺序来编排内容。 [12] 因此,狄奥讲述了尼禄统治时期最后两年所发生的事件,这段时间是大火灾发生之后的关键时期。这一点尤为重要,因为对这两年的记录在塔西佗的《编年史》中是缺失的,《编年史》所记载的内容到66年以后就戛然而止了。狄奥有可能既像传记学家,又像编年史学家,他像苏埃托尼乌斯一样喜欢制造流言和歪曲历史,同时也和苏埃托尼乌斯一样,没有真正努力分辨哪些内容是可信的,哪些内容是荒谬的。此外,狄奥看待世界的方式和元老院是一致的。因此,他在讲述大火灾以及尼禄统治的其他时期时,对尼禄充满了强烈的敌意,这不令人感到吃惊。

苏埃托尼乌斯和塔西佗的著作都涉及狄奥讲述的大火灾的内容,如尼禄在罗马城燃烧着熊熊大火时还在吟唱诗歌等。这个信息显然有共同的出处,但是在细节上又有所不同,很可能这3位作家既分别引用了相同文献史料中的部分内容,又引用了被另外两位作家所忽视的一些内容。

当然,文献史料并不是我们获取历史知识的唯一来源,考古学也会提供一些证据。然而,我们必须从一开始就牢记这条警告,即人们似乎很容易产生一种危险的执念,以为考古记录中所保存的资料远比文学作品中的信息可靠,因为考古记录完全不会带有作家本人的偏见。这是人们普遍持有的错误观念,所以我们一定要避免掉入这个陷阱——事实绝不会如此明晰。

虽然物理材料本身也许不会受到损害,但是它绝不会像文学作品中的描述那么明确,我们对材料的理解在很大程度上取决于考古人员如何向我们呈现和解释。考古人员在考古过程中常会发现要考察的遗址是被有序破坏的,遗址档案常常不见踪影,我们出于实用目的想了解的信息,最终要经过考古人员的阐释过滤才能得到。比如大火灾这个事件,我们非常幸运,因为考古证据的主体部分在罗马大学

(Sapienza University of Rome)克莱蒙蒂娜·帕内拉教授率领的专业团队的努力下得以“重见光明”,研究成果以高水平的学术标准得以出版。但是,其他考古人员不一定认可这些标准,而且在有些地方,我们还必须警惕一些带有高度猜测性,有时甚至带有诗意想象的结论。考古人员的个人癖好和预设偶尔也可能改变本来客观的证据。

(Sapienza University of Rome)克莱蒙蒂娜·帕内拉教授率领的专业团队的努力下得以“重见光明”,研究成果以高水平的学术标准得以出版。但是,其他考古人员不一定认可这些标准,而且在有些地方,我们还必须警惕一些带有高度猜测性,有时甚至带有诗意想象的结论。考古人员的个人癖好和预设偶尔也可能改变本来客观的证据。

除了这些常见的疑惑外,64年大火灾还制造了两个非常具体的考古难题。一场毁灭性的大火灾常会留下残酷的痕迹,这一点可以从罗马人占领维鲁拉米恩镇

(Verulamium,后改名圣·奥尔本斯镇)得以证明,这个小镇在布狄卡起义

(Verulamium,后改名圣·奥尔本斯镇)得以证明,这个小镇在布狄卡起义

中被摧毁,比大火灾提前了几年。人们在维鲁拉米恩镇早期的废墟上能够看到的清晰的燃烧层可以明确地归结为这次起义的结果。

[13]

不幸的是,对于64年大火灾,想找到令人信服的明显的考古证据,注定只是徒劳。罗马拥有复杂而漫长的历史,多次发生毁灭性的大火灾,包括64年大火灾后仅16年又再次发生的那次火灾。把罗马的废墟归结为某一次特殊事件的结果是很危险的。此外,尼禄的奇思妙想也给现代研究人员带来了另外一个问题。大火灾过后,尼禄采取了很多措施,包括清理被烧毁的产业,再把清理完的产业归还给原主人。装满谷物的船只沿台伯河溯流而上,为穷人送去救援物资。卸货之后,这些船只又被装满大火灾后产生的碎石瓦砾,再顺流而下将碎石瓦砾运到奥斯提亚

中被摧毁,比大火灾提前了几年。人们在维鲁拉米恩镇早期的废墟上能够看到的清晰的燃烧层可以明确地归结为这次起义的结果。

[13]

不幸的是,对于64年大火灾,想找到令人信服的明显的考古证据,注定只是徒劳。罗马拥有复杂而漫长的历史,多次发生毁灭性的大火灾,包括64年大火灾后仅16年又再次发生的那次火灾。把罗马的废墟归结为某一次特殊事件的结果是很危险的。此外,尼禄的奇思妙想也给现代研究人员带来了另外一个问题。大火灾过后,尼禄采取了很多措施,包括清理被烧毁的产业,再把清理完的产业归还给原主人。装满谷物的船只沿台伯河溯流而上,为穷人送去救援物资。卸货之后,这些船只又被装满大火灾后产生的碎石瓦砾,再顺流而下将碎石瓦砾运到奥斯提亚

(Ostia)附近用来填充湿地。

[14]

当然,并非所有的火灾废墟都要清理,尤其是准备建造尼禄金宫的地方,尼禄金宫是在被大火焚毁的建筑的原址上修建的。然而,许多考古证据确确实实被船只运走了。尼禄令人惊叹的回收项目从某种角度来看也是有害的,从考古学角度来说,这是古代破坏公共财产罪的实例。

(Ostia)附近用来填充湿地。

[14]

当然,并非所有的火灾废墟都要清理,尤其是准备建造尼禄金宫的地方,尼禄金宫是在被大火焚毁的建筑的原址上修建的。然而,许多考古证据确确实实被船只运走了。尼禄令人惊叹的回收项目从某种角度来看也是有害的,从考古学角度来说,这是古代破坏公共财产罪的实例。

古罗马城

大火灾发生在特定的历史和政治环境中,但它本身只是一种物理现象,发生在特定的物理环境中,又在一定程度上受到物理环境的限制。因此,我们要考虑最终的“文本”(按照现代主义学者的定义)——罗马城本身。当然本节所针对的读者不是专门研究古罗马城地形的专家。

罗马城后来得到发展的首要决定因素是台伯河,它是意大利中部最大的一条河流。台伯河发源于亚平宁山脉,向西南一直流向第勒尼安海

(Tyrrhenian Sea),水量丰沛,水流湍急,很容易引发洪水。到下游罗马城附近,深吃水船可以开始航行,加上碰巧河流中间有一座小岛,阻止了湍急的水流,此处可以修建成渡口,为一座大型城市的发展创造了理想的条件。台伯河在大火蔓延过程中发挥了关键作用,但是文献史料从未提及这一点。显然大火灾只是发生在河流东岸,河水形成了一道天然屏障,阻止大火蔓延到西岸,就像17世纪伦敦大火发生时泰晤士河阻止大火蔓延到城市南部一样。

(Tyrrhenian Sea),水量丰沛,水流湍急,很容易引发洪水。到下游罗马城附近,深吃水船可以开始航行,加上碰巧河流中间有一座小岛,阻止了湍急的水流,此处可以修建成渡口,为一座大型城市的发展创造了理想的条件。台伯河在大火蔓延过程中发挥了关键作用,但是文献史料从未提及这一点。显然大火灾只是发生在河流东岸,河水形成了一道天然屏障,阻止大火蔓延到西岸,就像17世纪伦敦大火发生时泰晤士河阻止大火蔓延到城市南部一样。

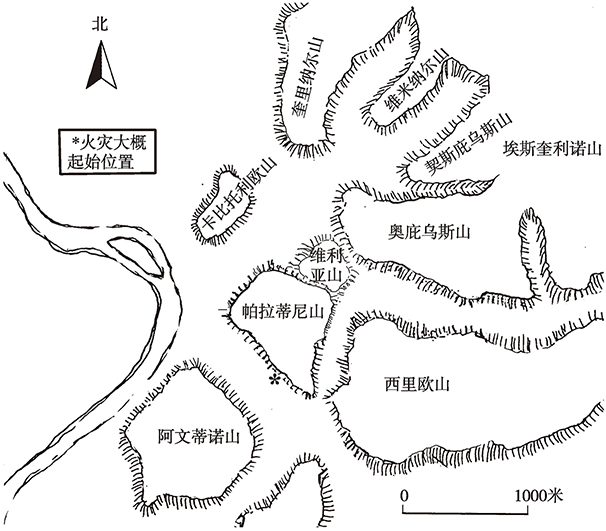

图1 传说中的罗马山丘(A.路易斯)

台伯河最古老的渡口是苏布里乌斯桥,曾由著名的贺雷修斯

(Horatius)防守,将西岸来的游客引入最古老、人口最稠密的屠牛广场

(Horatius)防守,将西岸来的游客引入最古老、人口最稠密的屠牛广场

(Forum Boarium),广场坐落于河岸边的帕拉蒂尼山和阿文蒂诺山之间,它的历史实际上比罗马城还要古老。这里的地形使它成为一个天然的聚集地和贸易地,但是最不可能成为人们俗称的牛市场。该广场历史悠久、人口众多,经常遭到严重火灾的侵袭。作为集市的屠牛广场后来被古罗马广场

(Forum Boarium),广场坐落于河岸边的帕拉蒂尼山和阿文蒂诺山之间,它的历史实际上比罗马城还要古老。这里的地形使它成为一个天然的聚集地和贸易地,但是最不可能成为人们俗称的牛市场。该广场历史悠久、人口众多,经常遭到严重火灾的侵袭。作为集市的屠牛广场后来被古罗马广场

(Forum Romanum)所取代,古罗马广场成为罗马城的中心,位于卡比托利欧山和帕拉蒂尼山之间。古罗马广场起初只是一个小集市,也许在卡比托利欧山的缓坡上,后来地下修建了大下水道(马克西姆下水道),市场逐渐扩张,传说是从王政时代开始的。

(Forum Romanum)所取代,古罗马广场成为罗马城的中心,位于卡比托利欧山和帕拉蒂尼山之间。古罗马广场起初只是一个小集市,也许在卡比托利欧山的缓坡上,后来地下修建了大下水道(马克西姆下水道),市场逐渐扩张,传说是从王政时代开始的。

台伯河东岸的突出特点是有一些著名的山丘,这些山丘是在山下河流形成的冲积平原之上因侵蚀作用而形成的古老山脊。

大自然和人类活动的共同作用使山丘的轮廓逐渐变得平缓,因此,这些山丘在古代远比现在陡峭得多。在屠牛广场北侧,卡比托利欧山拔地而起,俊秀的山峰形成了天然的堡垒,据说这里是前390年高卢人攻陷罗马城时,城里唯一完好无损的地方。这座山成为最主要的宗教中心,坐落着算得上罗马最重要的宗教神庙——朱庇特神庙。在埃斯奎利诺山、平乔山

大自然和人类活动的共同作用使山丘的轮廓逐渐变得平缓,因此,这些山丘在古代远比现在陡峭得多。在屠牛广场北侧,卡比托利欧山拔地而起,俊秀的山峰形成了天然的堡垒,据说这里是前390年高卢人攻陷罗马城时,城里唯一完好无损的地方。这座山成为最主要的宗教中心,坐落着算得上罗马最重要的宗教神庙——朱庇特神庙。在埃斯奎利诺山、平乔山

(Pincian Hills)与台伯河之间,坐落着宽阔的战神广场

(Pincian Hills)与台伯河之间,坐落着宽阔的战神广场

(Campus Martius),占地约2.5平方公里。起初由于常常受到洪涝灾害的侵袭,战神广场一直位于正式的城邦边界之外,直到帝国时期,广场大部分已经修建完成。奥古斯都选择这个地区来建造对他来说最重要的建筑,包括万神殿

(Campus Martius),占地约2.5平方公里。起初由于常常受到洪涝灾害的侵袭,战神广场一直位于正式的城邦边界之外,直到帝国时期,广场大部分已经修建完成。奥古斯都选择这个地区来建造对他来说最重要的建筑,包括万神殿

(Pantheon)和陵墓。这片区域大部分躲过了64年大火灾,成为无家可归的贫民的栖身之地。

[15]

(Pantheon)和陵墓。这片区域大部分躲过了64年大火灾,成为无家可归的贫民的栖身之地。

[15]

屠牛广场南部坐落着阿文蒂诺山,是罗马七丘中最南边的一座。到尼禄统治时期,这座险峻的山丘已经变成了时尚住宅区。阿文蒂诺山时不时有火灾记录,但没有确凿证据表明这里曾经受到大火灾的直接影响。

在屠牛广场北部,阿文蒂诺山的山势逐渐变得平缓,人在山上可以俯瞰山下浅浅的山谷,山谷被一条小溪一分为二。这个地方就是后来的大竞技场所在地,64年大火灾正是从这里开始的,如同之前以及之后的许多火灾一样。大竞技场北侧屹立着帕拉蒂尼山,人们后来在高原上部建造了一座宏伟的弗拉维王朝宫殿。帕拉蒂尼山,尤其是其西南部,在罗马早期历史中占据着非常重要的地位,也是古代最早修筑城墙的地方。在共和时期,这个地是罗马著名人物趋之若鹜的住宅区,西塞罗

(Cicero)在山上有座房子,奥古斯都在那里出生并建造了自己的宫殿,最后又把宫殿遗赠给后来的皇帝,在不经意间将“

Palatium

”(宫殿)这个词传了下来,又在其他语言中产生了同义词。根据文献史料记载,帕拉蒂尼山正好位于64年大火灾的中心地带,许多建筑物被付之一炬。

(Cicero)在山上有座房子,奥古斯都在那里出生并建造了自己的宫殿,最后又把宫殿遗赠给后来的皇帝,在不经意间将“

Palatium

”(宫殿)这个词传了下来,又在其他语言中产生了同义词。根据文献史料记载,帕拉蒂尼山正好位于64年大火灾的中心地带,许多建筑物被付之一炬。

帕拉蒂尼山东部是西里欧山

(Caelian Hill,也译为西莲山),位于罗马七丘的东南城界处。西里欧山山势狭长,呈香肠状,长约2公里,宽约0.5公里。据说最初山上种满了橡树,在共和时期人口极为稠密,直至27年该地区被大火烧毁,之后经过重建,成为富人喜欢的居住区。

[16]

没有文献史料提及64年大火灾对其造成了任何影响,但是有考古证据表明这里的确受到了一些影响。

(Caelian Hill,也译为西莲山),位于罗马七丘的东南城界处。西里欧山山势狭长,呈香肠状,长约2公里,宽约0.5公里。据说最初山上种满了橡树,在共和时期人口极为稠密,直至27年该地区被大火烧毁,之后经过重建,成为富人喜欢的居住区。

[16]

没有文献史料提及64年大火灾对其造成了任何影响,但是有考古证据表明这里的确受到了一些影响。

帕拉蒂尼山北侧突出一个支脉,古时称为维利亚山。当时的维利亚山似乎山高险峻,位于古罗马广场东南角(卡比托利欧山位于古罗马广场的西北角)。

但是密集的建造活动导致维利亚山的山势逐渐平缓,这些建造活动包括在64年大火灾之后修建尼禄金宫的前厅,后来哈德良在金宫遗址上修建了维纳斯和罗马神庙

但是密集的建造活动导致维利亚山的山势逐渐平缓,这些建造活动包括在64年大火灾之后修建尼禄金宫的前厅,后来哈德良在金宫遗址上修建了维纳斯和罗马神庙

(Temple of Venus and Rome)。最终这座山消失在法西斯大道上,即1932年由墨索里尼(Mussolini)修建并开通的帝国大道。

(Temple of Venus and Rome)。最终这座山消失在法西斯大道上,即1932年由墨索里尼(Mussolini)修建并开通的帝国大道。

维利亚山类似一个马鞍形的连接部分,北侧将帕拉蒂尼山与罗马最大山丘之一的埃斯奎利诺山相连。虽然无法确定高大的埃斯奎利诺山的命名方式,但这座山应该由两座不同的山丘组成,或由包括契斯庇乌斯山(Cispian)和奥庇乌斯山(Oppian)在内的山丘组成。埃斯奎利诺山上有许多精美的园林,如拉米亚庄园

和米西纳斯庄园,在尼禄统治时期都变成了皇家园林。火灾初起时,这些花园和庄园似乎幸免于难,大火烧到山脚下时被扑灭,但是在后续爆发的火灾中受损严重。

[17]

埃斯奎利诺山南边的支脉奥庇乌斯山上有许多尼禄统治时期建造的建筑,包括金宫保存最完好的部分,在火灾之后立刻得以修复(或重建)。北部的埃斯奎利诺山与南部的帕拉蒂尼山和西里欧山之间有一个山谷,显然已毁于64年大火灾。尼禄后来重建了这个山谷,韦斯巴芗继续修建它,目的是为日后修建古罗马圆形剧场(后来的斗兽场)和相邻的角斗士学校做准备。

和米西纳斯庄园,在尼禄统治时期都变成了皇家园林。火灾初起时,这些花园和庄园似乎幸免于难,大火烧到山脚下时被扑灭,但是在后续爆发的火灾中受损严重。

[17]

埃斯奎利诺山南边的支脉奥庇乌斯山上有许多尼禄统治时期建造的建筑,包括金宫保存最完好的部分,在火灾之后立刻得以修复(或重建)。北部的埃斯奎利诺山与南部的帕拉蒂尼山和西里欧山之间有一个山谷,显然已毁于64年大火灾。尼禄后来重建了这个山谷,韦斯巴芗继续修建它,目的是为日后修建古罗马圆形剧场(后来的斗兽场)和相邻的角斗士学校做准备。

虽然古罗马整体的地理特征看上去并没有什么大问题,但城市具体的地形从学术角度来看,简直就是一场噩梦。比如文献史料常用非常随意且模糊的术语描述建筑物的选址、主要街道的走向等,这些始终是考古学辩论甚至论战的主要议题。学者们由于对古罗马地形缺乏共识,在研究火势和火灾范围或者火灾后重建罗马城所采取的方案时,会受此困扰。

古罗马城的人口

虽然64年大火灾及其影响有时会成为抽象的学术论战的主题,但我们应该记住,这场火灾首先是一场人间惨剧。我们甚至叫不出一个死于这场悲惨事件中的人名,因此我们应该认真思考一下。从另一个极端来看,我们甚至不清楚受害者的总人数。从塔西佗的讲述中,我们大体能知道这场大火灾的严重程度,这是罗马历史上最惨烈的一场火灾。狄奥则泛泛而谈,说直到他所生活的3世纪,除了高卢人攻陷罗马城,这场大火灾是罗马遭受的最严重的灾难, [18] 但我们还是没办法得知这场大火灾的伤亡总人数。

更重要的是,我们不知道尼禄统治时期罗马城的人口数,这个问题和上文提到的严重的地形问题一样,很容易引起学术论战。在这个领域内的开拓之作是特立独行的德国学者卡尔·尤里乌斯·贝洛赫

(Karl Julius Beloch)的人口学著作,这部伟大著作于130多年前出版,是采用近似科学的方法计算古代人口的首次尝试,无疑也是深入探讨古代人口的第一部著作。

[19]

关于罗马城人口的争论主要是以意大利总人口为基础展开的,我们掌握了一些意大利的人口普查数据,它们是从罗马公民人口定期普查数字以及文献史料中偶尔保存的数字中搜集到的。奥古斯都之前的最后一次人口普查是在前70—前69年进行的,当时的罗马公民人口数为90万。

[20]

此后,奥古斯都提供了由他组织的3次人口普查数据,记录在记载他自己功绩的《奥古斯都功德碑》

(Karl Julius Beloch)的人口学著作,这部伟大著作于130多年前出版,是采用近似科学的方法计算古代人口的首次尝试,无疑也是深入探讨古代人口的第一部著作。

[19]

关于罗马城人口的争论主要是以意大利总人口为基础展开的,我们掌握了一些意大利的人口普查数据,它们是从罗马公民人口定期普查数字以及文献史料中偶尔保存的数字中搜集到的。奥古斯都之前的最后一次人口普查是在前70—前69年进行的,当时的罗马公民人口数为90万。

[20]

此后,奥古斯都提供了由他组织的3次人口普查数据,记录在记载他自己功绩的《奥古斯都功德碑》

(

Res Gestae

)上。

[21]

前28年,记载在册的罗马公民人口数为406.3万。20年后,在前8年的普查中,总人口数为423.3万。奥古斯都所列出的第3次也是他统治期间最后一次人口普查是在14年进行的,这是他生命的最后一年,当时的总人口数为493.7万。

(

Res Gestae

)上。

[21]

前28年,记载在册的罗马公民人口数为406.3万。20年后,在前8年的普查中,总人口数为423.3万。奥古斯都所列出的第3次也是他统治期间最后一次人口普查是在14年进行的,这是他生命的最后一年,当时的总人口数为493.7万。

前28年至前8年人口数量的变化与学者们的合理期待通常是一致的。然而,前8年至14年人口数量的变化实在惊人。真正令人震惊的是前70—前69年我们所得到的真实的共和时期的普查数据与奥古斯都在前28年首次进行的普查数据之间的差别。人口几乎增长了3倍还多,如何解释这种快速增长呢?现在有多种不同的解释。第一种解释是共和时期登记率较低。第二种解释是公民人口扩大到了波河北岸的高卢人地区。第三种解释是共和时期的人口只包括那些达到应征罗马军团年龄要求的公民。还有一种可能性是,奥古斯都与共和时期的元首不同,他把女人和孩子也统计在内了。人们对这几种解释没有比较统一的认识。

无论如何,人口普查涵盖了有罗马公民权的公民,而其中绝大多数人很可能从未踏足过罗马城。

至于住在城内的居民,我们有类似的数据,这些数据也存在类似问题。奥古斯都提供的人口数据是依据他的“捐赠”——向罗马居民赠予的财物来计算的。他夸耀说,截至前12年,受捐者达到25万人。到前5年,受捐者达到32万人。前2年,他向接受玉米救济金的人提供捐赠,仅这一次的受捐人数就超过了20万,这个数字也得到了狄奥的证实。

[22]

这3个数据的差异令人震惊。更严重的是,我们仍然不知道哪些人被包括在内,这些数据很可能只涉及各个家庭中的男户主,不过我们不能确定。但是,如果事实如此,妻子、孩子,更重要的是奴隶的人数要增加多少才能使人估算出居民总人口数呢?奥古斯都的人口数据中包不包括那些居住在严格的城界之外,但是很容易进入罗马城的人呢?贝洛赫认为,居住在罗马城外30—50公里的人都可能领取救济金,因此人口数据包含奥斯提亚的居民。

[23]

除了这个本来就已经很复杂的情况外,我们还要考虑从奥古斯都统治时期到64年大火灾的50年里人口流动的情况。

至于住在城内的居民,我们有类似的数据,这些数据也存在类似问题。奥古斯都提供的人口数据是依据他的“捐赠”——向罗马居民赠予的财物来计算的。他夸耀说,截至前12年,受捐者达到25万人。到前5年,受捐者达到32万人。前2年,他向接受玉米救济金的人提供捐赠,仅这一次的受捐人数就超过了20万,这个数字也得到了狄奥的证实。

[22]

这3个数据的差异令人震惊。更严重的是,我们仍然不知道哪些人被包括在内,这些数据很可能只涉及各个家庭中的男户主,不过我们不能确定。但是,如果事实如此,妻子、孩子,更重要的是奴隶的人数要增加多少才能使人估算出居民总人口数呢?奥古斯都的人口数据中包不包括那些居住在严格的城界之外,但是很容易进入罗马城的人呢?贝洛赫认为,居住在罗马城外30—50公里的人都可能领取救济金,因此人口数据包含奥斯提亚的居民。

[23]

除了这个本来就已经很复杂的情况外,我们还要考虑从奥古斯都统治时期到64年大火灾的50年里人口流动的情况。

显然,人口普查数据和捐赠财物数据并不像我们想象得那么有用。学者们还创造了其他一些方法。其中,一种方法是根据粮食供给量来计算人口数,但是不同学者从这些数字中得出了完全不同的结论。

[24]

另一种方法是根据城市大小来推断人口数,古罗马城面积仅不到14平方公里,就这一点学者们也未能达成一致意见。

在对学者们最近普遍接受的思维方式不进行过度歪曲的前提下,我们大胆猜测,尼禄统治时期罗马的总人口在50万至100万人,但必须强调这只是“猜测”。

在对学者们最近普遍接受的思维方式不进行过度歪曲的前提下,我们大胆猜测,尼禄统治时期罗马的总人口在50万至100万人,但必须强调这只是“猜测”。

在很难确定人口数的情况下,更糟糕的是,我们没法弄清楚总人口中有多大比例的人群在大火灾中丧生。古代历史学家讲述了大火灾发生时的可怕景象,但是,除了对悲惨的死亡场景进行恐怖的描写之外,这些历史学家根本没有提供伤亡总人数的任何信息,这也许正说明数据本身可能并不像历史学家所暗示的那么高,

在很难确定人口数的情况下,更糟糕的是,我们没法弄清楚总人口中有多大比例的人群在大火灾中丧生。古代历史学家讲述了大火灾发生时的可怕景象,但是,除了对悲惨的死亡场景进行恐怖的描写之外,这些历史学家根本没有提供伤亡总人数的任何信息,这也许正说明数据本身可能并不像历史学家所暗示的那么高,

但这基本属于猜测。总之,我们必须很不甘心地接受这个事实,即我们根本没有64年大火灾伤亡总人数的合理信息。

但这基本属于猜测。总之,我们必须很不甘心地接受这个事实,即我们根本没有64年大火灾伤亡总人数的合理信息。

现代罗马城居民总人口超过400万人,表面上看罗马并未因这场大火灾受到太大冲击。人们在熟悉的风景中看不到大火灾留下的任何痕迹,即便这场无法控制的大火很久之前曾经对城市造成过毁灭性的打击。但是冷静地思考一下,就在这地面之下,在这些拥挤、喧嚣、充满生机和活力的现代街道下无数米深的地方,古代那场灾难的遗迹超越了流转的世纪,被堆积的厚厚的焦土平静地包裹着。这些埋藏在地下的灰烬、碎瓷器、金属制品,无疑还有被烧焦的人体骨骼碎屑,在长达2000年的时间里,在熙熙攘攘的街道下保持着无边的寂静,被尘封在这座著名的不朽之城之下,永久地守卫着这座城市。

[1] Calp. Ec .1.42.

[2] Suet. Ner .11.2;Dio 61.18.2.

[3] Plin. Pan .46.4-5. 尼禄的称呼被省略为“舞台皇帝”。

[4] Plin. Ep .3.5.6.这些作品显然是从历史学家奥菲迪乌斯·巴苏斯的作品失传时开始的(关于这个时间点也有很多争议)。

[5] Tac. Ann .1.69.2,13.20.3,15.53.3-4(see chapter 6); Hist .3.28.1.

[6] Tac. Ann .4.5.2.

[7] Tac. Ann .1.1.3; Hist .1.1.4.

[8] Circus:Tac. Ann .15.38.2;Palatine:Tac. Ann .15.39.1;Tigellinus:Tac. Ann .15.40.2;religious buildings:Tac. Ann .15.41.1.

[9] Tac. Ann .15.41.1.

[10] Suet. Ner .19.3.

[11] 尽管如此,许多学者(尤其是法国学者)开始对他有更高的评价,参见:Fromentin,V.,ed. 2016. Cassius Dion:nouvelles lectures. Bordeaux:Ausonius;also,most recently,Madsen,J.M.2020. Cassius Dio. London:Bloomsbury Academic。

[12] See Pelling,C.1997. “Biographical History?Cassius Dio on the Early Principate.” In M.J.Edwards and S.Swain,eds., Portraits:Biographical Representation in the Greek and Latin Literature of the Roman Empire. Oxford:Clarendon Press,117-44.

[13] Frere,S.1972. Verulamium Excavations,Volume 1. London:Society of Antiquaries of London,14,20-22.

[14] Tac. Ann .15.43.3.

[15] Tac. Ann .15.39.1-2.

[16] Tac. Ann .4.64.

[17] Tac. Ann .15.40.1.

[18] Tac. Ann .15.38.1;Dio 62.18.2.

[19] Beloch,K.J.1886. Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt. Leipzig:Duncker & Humblot.Maier,F.G.1954. “Römische Bevölkerungsgeschichte und Inschriftenstatistik.” Historia 2,321-322.其中包括1950年前的罗马人口统计表,从25万人至200万人。最新统计参见:Brunt,P.A.1971. Italian Manpower. Oxford:Clarendon Press;Parkin(1992),4-5;Storey,G.R.1997. “The Population of Ancient Rome.” Antiquity 71:966-78;Lo Cascio,E.1994. “The Size of the Roman Population:Beloch and the Meaning of the Augustan Census.” JRS 84:23-40,Lo Cascio,E.2001. “La population.” In La ville de Rome sous le haut-empire(Pallas 55). Toulouse-Le Mirail:Université du Mirail,179-98;Witcher,R.2005. “The Extended Metropolis:Urbs,Suburbium and Population.” JRA 18:120-38;for a general survey of the broader issues:Wilson,A.2011. “City Sizes and Urbanization in the Roman Empire.” In A.Bowman and A.Wilson,eds., Settlement,Urbanization and Population. Oxford:Oxford University Press。

[20] Livy Per .98.研究哈德良统治时期的希腊历史学家弗莱贡(Phlegon)提供的人口数多一些,为91万人。

[21] Aug. RG 8.

[22] Aug. RG 15;Dio 55.10.1.

[23] Beloch,K.J.1886. Die Bevölkerung der griechisch-römischen Welt. Leipzig:Duncker & Humblot,400-401.

[24] 据说,奥古斯都每年要从埃及进口2000万摩狄(1摩狄=8.62升)粮食,以满足罗马城1/3的需求。文献史料显示,平均来看,分配给不同的群体(士兵、奴隶等)的谷物通常为每人每月4摩狄。Jos. BJ 2.386;Aur.Vict. Epit .1.6.See the summary in Oates,W.J.1934. “The Population of Rome.” CP 29:103-105.