第一章

1801年11月7日,在严格保密的条件下,两个人被低调地带进马德拉斯

政府大楼的花园。

政府大楼的花园。

在外界的漫天尘土中,沿着炙热、宽阔的军用公路,一队队身着红色制服的印度兵

正在步履沉重地行军。这条公路从海岸通向圣托马斯山

正在步履沉重地行军。这条公路从海岸通向圣托马斯山

的兵站。在城门的阴凉处,聚着一大群请愿者和围观者。在印度的这些地方,总会有这样的人群聚集。成群结队的小贩捧着装满米糕、香蕉、甜食、橘子和盘安

的兵站。在城门的阴凉处,聚着一大群请愿者和围观者。在印度的这些地方,总会有这样的人群聚集。成群结队的小贩捧着装满米糕、香蕉、甜食、橘子和盘安

的托盘,环绕着人群。

的托盘,环绕着人群。

政府大楼的大门内,过了哨兵的警戒线,就是另一个世界:75英亩青翠欲滴的热带园林,有香蕉树和高大的罗望子树、凤凰木、高莫哈树和香气扑鼻的夜香木投下阴凉。这里没有尘土,没有人群,没有噪声,只有鸟鸣(总是听得见鹩哥的喋喋不休,偶尔有噪鹃悠扬而暴躁的啼鸣),还有半英里外的惊涛拍岸之声。

本章开头提到的两个人被带着穿过政府花园,走向马德拉斯新任总督克莱武勋爵正在重建和扩建的古典风格白色园林别墅。其中一个人被留在那里等待,另一人被领到园林的一片树荫下,那里的桌旁已经摆放了三把椅子。不一会儿,克莱武勋爵驾到,身后跟着他的私人秘书马克·威尔克斯。在这个没有一大群仆人就什么事情都做不了的时代,三个人却都没有带随从,这足以说明此次会晤的敏感性。在克莱武主持宣誓时,威尔克斯开始详细记录会议过程,该记录至今仍保存在印度事务部图书馆。

克莱武勋爵大人命令鲍泽中校到政府花园接受关于某件重大机密事务的询问,并指示M.威尔克斯上尉在勋爵身边做会议记录。克莱武勋爵对鲍泽中校说:

“我将要开展的调查牵涉到国家利益,兹事体大。因此,我得到了最高贵的英印总督阁下的指示,敦促你牢记这一点,并希望你做好准备,以这个庄严场合所要求的准确性,汇报你掌握的情报。” [1]

宣誓完毕后,克莱武继续向鲍泽解释,为什么要把鲍泽和他的同事奥尔少校从他们所在的团(驻在海德拉巴)传唤到450英里之外的马德拉斯,以及为什么不能让海德拉巴的任何人知道他们此行的真正原因。克莱武需要知道东印度公司派驻海德拉巴宫廷的常驻代表詹姆斯·阿基利斯·柯克帕特里克的真实情况。两年来,一直有流言在传播,而之前的两次调查(不是很正式,而且远没有那么深入)都未能平息这些流言。

柯克帕特里克的一些故事,虽然足以在加尔各答引起一两个人的睥睨,却也无伤大雅。据说,除了最正式的场合之外,他已经放弃了英式服装。用一名惊讶的来访者的话说,如今他惯于穿着“质地上乘的伊斯兰服装”在英国常驻代表府周围游荡。另一名来访者注意到,柯克帕特里克按照莫卧儿贵族的习俗,给自己的双手涂上了散沫花染剂,并蓄起了印度风格的“大胡子……不过,在其他绝大多数方面,他都像英国人”。

这些怪癖本身并不足以让人们惊慌。在印度的英国人,特别是离加尔各答、马德拉斯和孟买这三座主要的管辖区城镇有一定距离的英国人,早就适应了莫卧儿风格的服饰和习俗。虽然这在近期显得有些不合时宜,但这本身不会影响一个人的前程,肯定不至于让他受到严肃的调查。但对柯克帕特里克的其他一些指控,就严重得多了。

克莱武说,首先,有许多报告显示,柯克帕特里克与海德拉巴某个贵族豪门的“一名女性有关系”。官方调查报告从未提过这个姑娘的名字,但据说她当时不超过十四岁。此外,她是“赛义达”

即先知的后裔,因此,和她的所有女性亲属一样,她严格遵守深居闺房、与世隔绝的规矩。赛义德,尤其是印度的赛义德,对他们种族的纯洁性和女性的贞洁特别敏感。他们不仅严格实行内婚制

即先知的后裔,因此,和她的所有女性亲属一样,她严格遵守深居闺房、与世隔绝的规矩。赛义德,尤其是印度的赛义德,对他们种族的纯洁性和女性的贞洁特别敏感。他们不仅严格实行内婚制

(换句话说,他们只能与先知的其他后裔结婚),而且在许多情况下,赛义达甚至拒绝与外界的孕妇接触,以免陌生人腹中未出生的孩子是男性,从而在不知不觉中玷污了她们的纯洁。

[2]

尽管有这些令人生畏的禁忌,她的部族也采取了防范措施,但这个姑娘还是不知怎么地怀上了柯克帕特里克的孩子,并且据说已经分娩。

(换句话说,他们只能与先知的其他后裔结婚),而且在许多情况下,赛义达甚至拒绝与外界的孕妇接触,以免陌生人腹中未出生的孩子是男性,从而在不知不觉中玷污了她们的纯洁。

[2]

尽管有这些令人生畏的禁忌,她的部族也采取了防范措施,但这个姑娘还是不知怎么地怀上了柯克帕特里克的孩子,并且据说已经分娩。

起初在海德拉巴传播的流言蜚语中,有人说柯克帕特里克强奸了这个叫海尔·妮萨的姑娘,然后谋杀了她的一个兄弟,因为这个兄弟试图阻止他的“好事”。人们似乎一致认为这些说法是恶意中伤、毫无根据的,但可以肯定的是(并且对东印度公司来说令人警觉的是),海尔·妮萨怀孕的消息已经泄露出去,在海德拉巴引起了广泛的骚乱。更糟糕的是,据说这姑娘的外祖父“对这样的丑事给他的家族荣誉带来的侮辱表示了近乎疯狂的愤怒,宣布他打算前往麦加清真寺(该城的主要清真寺)”。

他发誓要在那里煽动德干高原的全体穆斯林起来反抗英国人,从而威胁英国对印度南部和中部的控制。而此时恰好是一个极其敏感的时期,因为拿破仑的一支军队仍在埃及自由活动,英国人担心拿破仑正在考虑对英国在南亚次大陆的领地发动大胆的攻击。

他发誓要在那里煽动德干高原的全体穆斯林起来反抗英国人,从而威胁英国对印度南部和中部的控制。而此时恰好是一个极其敏感的时期,因为拿破仑的一支军队仍在埃及自由活动,英国人担心拿破仑正在考虑对英国在南亚次大陆的领地发动大胆的攻击。

也许,最令孟加拉当局震惊的是这一点:有人说柯克帕特里克实际上已经正式与这个姑娘结婚,这意味着他皈依了伊斯兰教,成为什叶派穆斯林。关于柯克帕特里克皈依伊斯兰教的传言,加上他毫不掩饰地同情和欣赏海德拉巴文化,让他的一些同事不禁怀疑,他在政治上是否仍然可靠。一年多以前,年轻的阿瑟·韦尔斯利上校,也就是后来的威灵顿公爵,曾写信给他的兄长理查德,即坐镇加尔各答的英印总督,表达了这方面的担忧。韦尔斯利上校是英军在海德拉巴的邻国迈索尔的指挥官,他听到一些可靠的报告,说柯克帕特里克此时似乎深受海德拉巴人的“影响”,“可以预料,他将更多地关注尼查姆宫廷的目标,而不是英国政府的目标”。换句话说,柯克帕特里克可能已经“变节”,在某种程度上成了双重间谍。 [3]

总督韦尔斯利勋爵

对如何回应这些指控纠结了一段时间。有好几个复杂的因素。首先,尽管流言四起,但柯克帕特里克在东印度公司的政治[外交]部门有很好的履历,表现一贯出色。他不费一枪一弹,成功地把最后一支成规模的法国军队从印度南部驱逐出去,并与海德拉巴的尼查姆谈判达成了一项重要条约。该条约使得尼查姆的广袤领地第一次坚定地与英国结盟,从而一劳永逸地使印度微妙的力量平衡转为对英国有利。由于柯克帕特里克的这些贡献,韦尔斯利在几个月前还向伦敦举荐柯克帕特里克,建议授予他从男爵

对如何回应这些指控纠结了一段时间。有好几个复杂的因素。首先,尽管流言四起,但柯克帕特里克在东印度公司的政治[外交]部门有很好的履历,表现一贯出色。他不费一枪一弹,成功地把最后一支成规模的法国军队从印度南部驱逐出去,并与海德拉巴的尼查姆谈判达成了一项重要条约。该条约使得尼查姆的广袤领地第一次坚定地与英国结盟,从而一劳永逸地使印度微妙的力量平衡转为对英国有利。由于柯克帕特里克的这些贡献,韦尔斯利在几个月前还向伦敦举荐柯克帕特里克,建议授予他从男爵

的爵位。

的爵位。

但这并不是唯一的麻烦所在。柯克帕特里克的兄长威廉是总督在加尔各答最亲信的顾问之一,韦尔斯利本人认为威廉是总督政策的主要设计师之一。虽然韦尔斯利决心查明年轻的柯克帕特里克的真相,但他希望调查时尽可能不要疏远威廉。最后,韦尔斯利知道,要公开调查这些敏感的事情而不引发重大丑闻是很困难的,弄不好会对英国在海德拉巴乃至整个印度的利益造成相当大的损害。但是,那些传闻太严重了,流传太广了,不容忽视。

有鉴于此,韦尔斯利决定退而求其次,在马德拉斯开展秘密调查,并在那里获取在海德拉巴的两名最资深的英国军人鲍泽中校和奥尔少校的宣誓证词。这两位都与柯克帕特里克有密切的接触,但都不是他的亲密朋友,所以他们的证词比较可信。

这不是一个完美的解决方案,尤其是因为韦尔斯利很不欣赏新任马德拉斯总督克莱武勋爵爱德华。爱德华的父亲就是著名的罗伯特·克莱武

,四十四年前他在普拉西的胜利开启了东印度公司的惊人转变,公司从一家偿付能力常常令人怀疑的贸易公司转变为一支拥有常备军和广袤领土的强大的帝国主义势力,其管辖区面积远远超过了它的诞生地英国。在两人第一次见面之后,韦尔斯利描写爱德华·克莱武是“一位可敬、热忱、恭顺、脾气极好的绅士,但完全缺乏与他当前的地位匹配的才华、知识、办事习惯或坚定性格。他是怎么爬到这样的位置的?”

[4]

但是,韦尔斯利意识到,在加尔各答开展调查必然会牵扯到柯克帕特里克的兄长,所以除了把这项工作委托给克莱武,他别无选择。

,四十四年前他在普拉西的胜利开启了东印度公司的惊人转变,公司从一家偿付能力常常令人怀疑的贸易公司转变为一支拥有常备军和广袤领土的强大的帝国主义势力,其管辖区面积远远超过了它的诞生地英国。在两人第一次见面之后,韦尔斯利描写爱德华·克莱武是“一位可敬、热忱、恭顺、脾气极好的绅士,但完全缺乏与他当前的地位匹配的才华、知识、办事习惯或坚定性格。他是怎么爬到这样的位置的?”

[4]

但是,韦尔斯利意识到,在加尔各答开展调查必然会牵扯到柯克帕特里克的兄长,所以除了把这项工作委托给克莱武,他别无选择。

并且,由于英国与海德拉巴(当时印度最大的独立的伊斯兰国家)的未来关系至少部分取决于柯克帕特里克与那个姑娘的关系的确切细节,因此,在审讯过程中,显然有必要提出一系列最私密、最直言不讳的问题。

韦尔斯利断定,整件事情无疑会让各方都感到非常尴尬,所以最好由克莱武在马德拉斯处理。于是,1801年9月30日,韦尔斯利正式写信给克莱武勋爵,指示他准备对柯克帕特里克开展秘密调查,同时向海德拉巴发出命令,让鲍泽和奥尔低调地、迅速地前往海岸。

在随后的几天里,奥尔和鲍泽在宣誓之后回答了一系列问题,这些问题是如此私密和露骨,以至于最终的报告肯定是东印度公司在印度留存下来的在性方面最赤裸裸的公开文件之一:阅读它的时候,人会略感不安,仿佛打开了柯克帕特里克的卧室窗户,向里面窥视。

透过威尔克斯上尉完美的圆形草体字的字里行间,可以清楚地看到两位军人是多么尴尬和脸红。他们被问到柯克帕特里克是如何与一名十几岁的穆斯林贵族少女相识并发生关系的,毕竟她生活在与世隔绝的深闺,更何况已经与另一个男人订婚。到底是柯克帕特里克还是那个女孩主动的:是谁勾引了谁?他们什么时候第一次同床?多久一次?此事在什么时候为公众所知?故事是怎么传出去的?海德拉巴市民的反应如何?这份报告和现代的庭审报告或议会调查一模一样,凸显了临场感和私密感。

问:你是否认为这位年轻女士是被常驻代表引诱的,或者你更愿意相信他是被她家的女人们的阴谋欺骗了?

答:我说不准公众舆论更倾向于哪一种推测。据说,这位女士爱上了常驻代表,而且该家庭的女性允许他自由出入,这在穆斯林家庭是非常罕见的。这似乎表明是她们家主动的。

问:常驻代表和这位年轻女士第一次发生性关系的日期是什么?

答:我第一次听到这种说法是在年初,当时还是人们的窃窃私语。后来此事越来越多地成为街谈巷议,并被大家普遍相信,直到引发了公开的丑闻。

对两位军官的讯问展现的部分故事是如此惊人地“摩登”,令人难以相信这份调查报告是两百年前写的。其中有很大篇幅谈到令人尴尬的怀孕,家人绝望地试图堕胎,柯克帕特里克在最后关头施加干预、阻止堕胎,以及姑娘的母亲发自内心的呼喊:如果困扰整个事件的宗教分歧不存在,这个男人就可以“像穆萨[摩西]、尔撒[耶稣]和穆罕默德的教义的区别为世人所知之前那样,自由地与她的女儿长相厮守”。还有柯克帕特里克大胆的浪漫宣言(由鲍泽转述),“无论这些调查的最终结果如何,他决心永远不抛弃这位女士或她的后代”。历史的疏离感消失了:这些都是今天的我们耳熟能详的人生境况。

但在阅读报告的过程中,同样也有一些时刻,熟悉的感觉消失了,我们仿佛又回到了山鲁佐德和《一千零一夜》的半神话世界。我们读到:恋人透过竹制的深闺屏风偷偷摸摸地幽会;人们在狩猎时驱使猎豹袭击正在吃草的羚羊;间谍在集市内跟踪轿子;女孩的外祖父威胁要“出家当法基尔

”,因为那是挽救家族荣誉的唯一办法。

”,因为那是挽救家族荣誉的唯一办法。

最重要的是,我们还惊讶地看到了一位特立独行的英国高官:大家(尤其是他的海德拉巴姻亲)普遍相信他是货真价实的穆斯林;他经常穿着印度服装;而且在这段恋情之前,他就在自己宅邸的后屋建造了女眷居住区,配备了莫卧儿女仆、乳母、产婆和深闺卫士。这样一个令人惊奇的世界居然和英治印度的官方有如此紧密的联系。有无数电影和廉价电视剧刻板而僵硬地描绘了在印度的英国人:他们都是死硬的帝国主义者,心胸狭窄、腰杆笔挺的洋大人,头戴木髓遮阳盔,蓄着络腮胡子,不顾天气炎热、穿正式礼服参加宴会,对印度人民和印度文化嗤之以鼻。如果你对这样的刻板印象信以为真,那么你看到柯克帕特里克的世界一定会感到陌生。

不过,越探究这一时期的历史文献,我们就越会发现,其实这一时期有很多欧洲人对印度的反应方式也许会让今天的我们感到惊讶和欢喜。这些欧洲人从一种文化跨越到另一种文化,全心全意地接受莫卧儿帝国晚期印度的高度多样性。

在我们熟悉的欧洲人征服和统治印度、将欧洲生活方式强加于亚洲中心地带的叙事的背后,始终隐藏着一个更引人入胜的,而且大体上还没有得到书写的故事:印度人征服了欧洲人的想象力。在19世纪之前的所有时期,特别是在1770年到1830年期间,出现了大规模的跨种族的性探索和极其广泛的文化同化与混血现象:萨曼·鲁西迪在谈到现代多元文化主义时称之为“酸辣酱化”(chutnification)

。实际上,这一时期在印度的所有英国人都在一定程度上印度化了。那些走得更远,皈依伊斯兰教或印度教的人,或真正能够跨文化的人,当然总是少数;但这样的人可能不像我们相信的那样少。

。实际上,这一时期在印度的所有英国人都在一定程度上印度化了。那些走得更远,皈依伊斯兰教或印度教的人,或真正能够跨文化的人,当然总是少数;但这样的人可能不像我们相信的那样少。

自始至终,人们都有一种感觉,那就是他们正面临一种全新的问题,因为两个截然不同的世界第一次发生了碰撞和亲密接触。没有先例,也没有可参考的脚本。阅读这一时期的书信、日记和报告时,我们感到,那些参与者仿佛在随机应变地解决人类从未以这种方式经历过的问题、偏见、张力和情感。

印度总是用一种奇怪的方式对待它的征服者。被打败之后,它会向他们招手,然后慢慢地引诱、同化和改造他们。

自古以来,许多强国都曾打败印度军队。但南亚次大陆总能以某种方式逆转殖民化潮流,并改造那些试图征服它的人。没有一个国家能抵抗印度的这些手段。印度幅员辽阔,它的社会和宗教制度交织在一起,具有独特的弹性,根深蒂固,所有外来入侵者迟早都会被赶走,或被吸纳。有一位历史学家说过一句令人难忘的话:莫卧儿征服者在16世纪从中亚来到印度时是“穿着靴子的红脸大汉”,四个世纪后他们离开印度时是“穿着衬裙的小白脸”。 [5] 直到19世纪30年代,各种迹象表明,印度将对继莫卧儿帝国之后抵达的欧洲人进行同样戏剧性的改造。就像他们之前的所有外国人一样,欧洲人似乎也会被印度毫不费力地吸收和同化。

从欧洲人抵达印度之初,这种“跨越”的过程就开始了。葡萄牙人是第一批进行“跨越”的欧洲人。在1510年征服果阿(比莫卧儿人到达北印度早了大约十六年)之后,葡萄牙指挥官阿方索·德·阿尔布开克特意命令他的部下与他们在攻城时屠杀的穆斯林守军的遗孀结婚。阿尔布开克亲自主持了这些“美丽的摩尔女人”

[6]

的婚礼,并为她们提供了嫁妆。然后,这些美丽的摩尔女人被迫皈依基督教。许多人在接受洗礼后,被强制学习天主教信仰的基本知识。但是,事实证明,这种强行向印度灌输纯粹的葡萄牙文化的粗暴尝试是短暂的,也是不成功的,就像之前若干世纪里许多人试图向印度强加纯粹的蒙古、萨珊波斯或希腊文化都失败了一样。

[6]

的婚礼,并为她们提供了嫁妆。然后,这些美丽的摩尔女人被迫皈依基督教。许多人在接受洗礼后,被强制学习天主教信仰的基本知识。但是,事实证明,这种强行向印度灌输纯粹的葡萄牙文化的粗暴尝试是短暂的,也是不成功的,就像之前若干世纪里许多人试图向印度强加纯粹的蒙古、萨珊波斯或希腊文化都失败了一样。

在接下来的五十年里,土著女子、周边环境,以及果阿与欧洲之间的遥远距离,都对新到的葡萄牙人产生了影响,因此,一代又一代的征服者逐渐开始放弃葡萄牙的生活方式,转而采用印度的习俗。1560年葡萄牙在印度设置宗教裁判所时,果阿已经更像是莫卧儿帝国的首都德里和阿格拉,而不太像里斯本或其他任何一座葡萄牙城市。一位耶稣会士震惊地向罗马报告:“此地比其他任何地方都更需要宗教裁判所,因为这里所有的基督徒都与穆斯林、犹太人和印度教徒生活在一起,这就导致此地的基督徒居民的良心松懈了。只有宗教裁判所才能让他们过上正派的生活。”

到1560年,果阿的葡萄牙权贵身穿华丽的丝绸衣服,打着阳伞,离开自己的房子时一定有大量的奴隶和仆人前呼后拥。有旅行者报告说,果阿贵族拥有自己的“后宫”,甚至基督徒女子在家中也穿印度服装,像穆斯林贵妇一样大门不出二门不迈,“很少抛头露面”。 [7] 如果她们必须外出,就戴着面纱或乘坐有帘子遮挡的轿子。

葡萄牙男人们嚼槟榔果,吃米饭(但只用右手),喝亚力酒

;他们用草药

[8]

擦身,他们的医生给病人开了古老的印度灵丹妙药——牛尿,一天三次,“以恢复他们的健康面色,早上一杯,中午一杯,晚上一杯”。

[9]

他们按照印度人的方式喝壶里的水,“不用嘴去碰,而是让水从壶口流到嘴里,一滴也不洒……当有人从葡萄牙新来时,如果开始这样喝水,因为不习惯这种方式,容易把水洒在自己怀里,他们就乐不可支,嘲笑他,称他为‘雷诺尔’,这是对从葡萄牙来的新人的戏称”。

[10]

;他们用草药

[8]

擦身,他们的医生给病人开了古老的印度灵丹妙药——牛尿,一天三次,“以恢复他们的健康面色,早上一杯,中午一杯,晚上一杯”。

[9]

他们按照印度人的方式喝壶里的水,“不用嘴去碰,而是让水从壶口流到嘴里,一滴也不洒……当有人从葡萄牙新来时,如果开始这样喝水,因为不习惯这种方式,容易把水洒在自己怀里,他们就乐不可支,嘲笑他,称他为‘雷诺尔’,这是对从葡萄牙来的新人的戏称”。

[10]

就连教会机构也开始接受印度风俗:从1585年开始,当地教会颁布了一项怪异的法令,命令殖民地的神学院只接受拥有婆罗门(印度教的祭司)血统的印度-葡萄牙混血儿,培养他们成为罗马天主教会的神父。“他们从印度的异教徒那里学到并接受了这一切,”荷兰旅行者扬·范·林斯霍滕倍感惊讶地写道,“印度异教徒有这些习俗已经很久了。” [11]

到了1642年,荷兰东印度公司的总裁安东尼·范·迪门报告称:“大多数在印度的葡萄牙人都把这个地区看作他们的祖国,而不再考虑葡萄牙。他们很少与葡萄牙做生意,而是满足于在印度的各港口之间经商,仿佛他们是印度土著,没有别的祖国。” [12] 他的同胞范·林斯霍滕得出了同样的结论:“葡萄牙人的子孙,无论男女,无论从肤色还是习俗来看,都似乎是天生的印度人。” [13]

这些对印度-葡萄牙文化的早期描述,为随后三百年里印度各民族与各种殖民入侵者之间的广泛接触奠定了基调。很明显,这从一开始就不是一种文化对另一种文化的全面取代,而是一个复杂的融合过程。印度-葡萄牙社会既不是纯粹的葡萄牙社会,也不是完全的印度社会,而是两者的混合体。它是适应了印度的气候与社会习俗的欧洲模板;或者,从相反的角度来看,它是容纳了欧式机构、印度-葡萄牙建筑和许多日益印度化的欧洲文化输入物的印度环境。在印度的葡萄牙人和他们的印葡混血后裔,并没有摈弃一种文化去接纳另一种文化,而是同时生活在两种文化之中,同时拥有两套相互竞争的生活方式和世界观。

当然,对于果阿宗教裁判所的多明我会神父来说,这种“涵化”过程始终是不可接受的。只要有迹象表明某个基督徒在家中遵循了印度教的习俗,就足以让整个家庭和他们的仆人被逮捕并遭受酷刑。宗教裁判所起草了一份被禁的印度习俗的清单。今天的社会历史学家可以把这份清单作为一个有用的索引,去研究葡萄牙人如何以各种方式学习他们的印度邻居的习惯、品位和迷信。

这份清单当中包括一些令人震惊的异端做法,比如,“像印度教徒习惯的那样煮饭不放盐”、穿缠腰布(dhoti)或“乔丽”(choli,印度的女式短款紧身胸衣,往往是透明的)和拒绝吃猪肉等。甚至某些树木、花草和蔬菜也被禁止。例如,禁止种植圣罗勒,因为许多印度教徒认为圣罗勒是对抗邪恶之眼的护身符。 [14]

也许部分是由于宗教裁判所的缘故,数量惊人的葡萄牙人决定离开葡萄牙殖民地,去印度的各宫廷寻求财富,通常是当炮手或骑兵。这个过程的起源也可以追溯到葡萄牙人最初抵达印度的时期:1498年,瓦斯科·达伽马在他著名的第一次印度之旅期间发现,马拉巴尔海岸的王公们

已经雇用了一些意大利雇佣兵;在他起航回国之前,他自己的两名船员离开了他,加入那些意大利雇佣兵,为马拉巴尔王公效力,以获得更高的工资。

[15]

根据葡萄牙编年史家巴罗斯

已经雇用了一些意大利雇佣兵;在他起航回国之前,他自己的两名船员离开了他,加入那些意大利雇佣兵,为马拉巴尔王公效力,以获得更高的工资。

[15]

根据葡萄牙编年史家巴罗斯

的记载,到六十多年后的1565年,至少有两千名葡萄牙人在不同的印度王公的军队中作战。到17世纪初,另一位葡萄牙作家认为这个数字至少达到五千人。

[16]

的记载,到六十多年后的1565年,至少有两千名葡萄牙人在不同的印度王公的军队中作战。到17世纪初,另一位葡萄牙作家认为这个数字至少达到五千人。

[16]

那些“印度化”的人往往来自葡萄牙社会的边缘。他们被印度引人注目的宗教自由吸引,也被更好的前景、更高和更稳定的报酬吸引。另一些人无疑是被印度社会的乐趣吸引,在这个社会里,奴隶制、纳妾和一夫多妻制是司空见惯和完全被接受的;在这里,他们可以效仿17世纪初一些英国水手在摩鹿加群岛遇到的那个奇特人物,他“和一大群女人一起生活……他整天唱歌跳舞,赤身裸体……一连两天酩酊大醉”。 [17] 相比之下,葡属果阿军队的服役条件非常严酷,特别是在雨季,可以看到无事可做的士兵在果阿的红土路上游荡,“寻求施舍”,因为他们没有住房,并且常常领不到军饷。 [18]

不管出于什么原因,成千上万的欧洲人在南亚次大陆各地的朝廷服务。而且不仅仅是葡萄牙人在这么做。在莫卧儿帝国的鼎盛时期,有如此之多的欧洲人在莫卧儿军队中服役,以至于朝廷在德里城外为他们建造了一个特别的郊区,它被称为“外国人城”(Firingi Pura)。外国人城的居民包括叛教的葡萄牙人、英国人和法国人,其中许多人选择皈依伊斯兰教,并在一个被称为法拉希西·汗的法国人的带领下,组成了一个独特的外籍团。 [19]

莫卧儿帝国并没有垄断这些叛教者:帝国的竞争对手,即控制印度南部和中部大部分地区的四大德干苏丹国

,也热衷于利用欧洲人的服务。例如,在比贾布尔的阿迪勒·沙王朝

,也热衷于利用欧洲人的服务。例如,在比贾布尔的阿迪勒·沙王朝

的宫廷中,就有贡萨洛·瓦斯·科蒂尼奥,他以前是果阿的一个有势力的地主,因谋杀罪入狱,后来逃到比贾布尔,皈依伊斯兰教。在这里,他得到了“收入丰厚的土地,作为一个纯粹的摩尔人,与妻儿一起生活”。

[20]

的宫廷中,就有贡萨洛·瓦斯·科蒂尼奥,他以前是果阿的一个有势力的地主,因谋杀罪入狱,后来逃到比贾布尔,皈依伊斯兰教。在这里,他得到了“收入丰厚的土地,作为一个纯粹的摩尔人,与妻儿一起生活”。

[20]

一个世纪后,当大批英国人开始抵达印度时,英国叛教者也往往投奔德干高原的几个苏丹国。早期的英国商人尼古拉斯·威辛顿写了一篇关于最早的叛逃事件之一的目击者记录。他清晰地描写了17世纪初在印度流窜的独立欧洲人的数量,这些人都一心要发家致富,并做好了相应的准备,如果有必要,他们随时可以改变自己的服装、政治效忠对象和宗教信仰。威辛顿也清楚地表明了割礼的固有危险。对许多考虑皈依伊斯兰教的欧洲人来说,割礼是最大的障碍。威辛顿写道:“有一个人来到我们这里,他以前从我们的船队跑到葡萄牙人那里,又从他们那里跑到我们这里。”

这样经过德干地区时,他被另一个英国人(已经当了摩尔人,并住在那里)说服,皈依伊斯兰教;他这样做了,受了割礼,当地国王给他发放每天7先令6便士,允许他与国王同桌吃饭;但他在受割礼的八天后就死了。

同样,我们的另一个同伴,[一个小号手]叫罗伯特·特鲁利……到德干去见那里的国王,带着一个德意志人当翻译,因为后者懂那里的语言;到了那里,他俩表示愿意皈依伊斯兰教,国王客气地接受了。于是,特鲁利受了割礼,得到一个新的名字,国王也给了他一大笔津贴,他与国王继续交往。但他们给那个德意志人行割礼的时候,发现他已经受过割礼(因为他在波斯待过)。德干人发现他已经是穆斯林了,觉得受了骗,所以不接待他。于是他回到阿格拉,为一个法国人服务,又成了基督徒,经常和主人一起做弥撒……因此,德干国王那里有四个英国人当了摩尔人,还有许多葡萄牙人。 [21]

这些早期的欧洲叛教者从自己社会的边缘出发,成为欧洲世界和印度世界之间的重要中介。他们还展示了,将这两个世界分开的边界具有多么显著的多孔性和流动性。从16世纪中叶开始,许多人逃离葡属果阿;一个世纪后,英国东印度公司在古吉拉特地区苏拉特的桥头堡又出现了新的叛逃浪潮。欧洲在印度的殖民地的边境地区发挥了它们在随后三百年里将继续发挥的作用:在这些边境地区,身份类别、民族忠诚的观念和权力关系往往是灵活的,自我改造的可能性是无限的。

与维多利亚时代英国人宣传的帝国神话相反,英国人最初并不对“印度化”具有免疫力,而恰恰是“印度化”改变了在印度的葡萄牙人。其实,在17世纪首次进入莫卧儿帝国的英国人的一个显著标志是,他们非常擅长适应这个乍看起来一定非常陌生的社会。

葡萄牙人来到果阿的目的通常是在印度永久定居,而英国人一般都设想在结束工作后返回家乡,这深刻地影响了他们看待印度的方式。

不过,东印度公司在早期的成功既取决于跨越种族和宗教界限的接触,也取决于商业头脑。在不同程度上,来到东方冒险的欧洲商人、士兵、外交官甚至神职人员,除了接受莫卧儿印度之外别无选择。我们也不应当对这种趋势感到惊讶。从世界历史的更广泛角度来看,更奇怪、更费解的是19世纪末英国人的态度:他们到过地球上近四分之一的地方,统治过将近四分之一的世界,却坚决不接受他们接触的几乎任何一种文化的影响。

不过,东印度公司在早期的成功既取决于跨越种族和宗教界限的接触,也取决于商业头脑。在不同程度上,来到东方冒险的欧洲商人、士兵、外交官甚至神职人员,除了接受莫卧儿印度之外别无选择。我们也不应当对这种趋势感到惊讶。从世界历史的更广泛角度来看,更奇怪、更费解的是19世纪末英国人的态度:他们到过地球上近四分之一的地方,统治过将近四分之一的世界,却坚决不接受他们接触的几乎任何一种文化的影响。

不过,跨文化交流并不是什么新鲜事。近几个世纪以来,一直有在中东从事贸易的英国商人与穆斯林杂居,并皈依伊斯兰教。

[22]

英国与更广泛的伊斯兰世界之间的最初接触大多发生在17世纪海上小规模冲突的背景下,那时穆斯林在海上的技术优势导致大量英国船只被俘虏或击沉。据报道,从1609年到1616年,有四百六十六艘英国船遭到奥斯曼或巴巴利

桨帆船的袭击,船员披枷带锁地被掳走。到1626年5月,在阿尔及尔城有五千多名英国俘虏,在萨利

桨帆船的袭击,船员披枷带锁地被掳走。到1626年5月,在阿尔及尔城有五千多名英国俘虏,在萨利

又有一千五百名。伦敦方面心急火燎地安排赎回他们,“以免他们效仿他人,变成土耳其人”。

又有一千五百名。伦敦方面心急火燎地安排赎回他们,“以免他们效仿他人,变成土耳其人”。

到了17世纪20年代,奥斯曼海军的活动不再局限于地中海,而是将触角伸向了英伦三岛的海域:1625年8月,“土耳其人从蒙茨海湾[在康沃尔郡]的‘蒙尼盖斯卡’教堂抓走了大约六十名男子、女子和儿童”。 [23] 更令人担忧的是,有报道称,其中一些袭击是由皈依伊斯兰教并“变成土耳其人”的英国人率领的,例如,1645年9月,七艘“来自巴巴利”的船在康沃尔靠岸,其船员在“我国的一些叛教者”带领下深入内陆。 [24]

有报道称,大批英国俘虏改信伊斯兰教,这是真正触动斯图亚特王朝的一点。更糟糕的是,虽然其中一些人是被迫皈依的,但许多人显然不是,当时的英国旅行者经常带回他们的同胞“戴上头巾”并在伊斯兰世界飞黄腾达的故事。16世纪末奥斯曼帝国最有权势的太监之一哈桑·阿迦原名萨姆森·罗利,来自大雅茅斯

,

,

而在阿尔及利亚,“摩尔人国王的刽子手”原本是埃克塞特的一名屠夫,名叫“押沙龙”(阿布德·萨拉姆)。

[25]

同样地,一些英国旅行者先是在君士坦丁堡,后来又在亚丁遇到了一个译员

而在阿尔及利亚,“摩尔人国王的刽子手”原本是埃克塞特的一名屠夫,名叫“押沙龙”(阿布德·萨拉姆)。

[25]

同样地,一些英国旅行者先是在君士坦丁堡,后来又在亚丁遇到了一个译员

,据说他是“土耳其人,但出生于康沃尔”。

[26]

还有一位奥斯曼帝国的将军被称为英格利兹·穆斯塔法,他实际上是苏格兰人,原名坎贝尔,后皈依伊斯兰教,加入了奥斯曼帝国的近卫军

[27]

。

[28]

,据说他是“土耳其人,但出生于康沃尔”。

[26]

还有一位奥斯曼帝国的将军被称为英格利兹·穆斯塔法,他实际上是苏格兰人,原名坎贝尔,后皈依伊斯兰教,加入了奥斯曼帝国的近卫军

[27]

。

[28]

英国驻奥斯曼帝国的大使托马斯·舍利爵士自称不能容忍这些叛教者,形容他们是“流氓和人渣,恶棍和无神论者,他们逃到了土耳其,寻求庇护和支援”。他的反应体现了刚刚开始崛起的大英帝国的傲慢,但无疑也反映了英国人在这一时期的焦虑和不安全感。“变成土耳其人”的英国人似乎来自英国社会相当广泛的不同阶层,包括军火商和伪币制造者、船长和雇佣军人、一名“号手”和在北非巴巴利海岸当海盗的“许多英国绅士”,还有一个英国女人,她成为阿尔及尔代伊

的妻子之一。

[29]

的妻子之一。

[29]

舍利在一份报告中指出,英国人在东方待的时间越久,就越容易接受穆斯林的生活方式。他写道:“与异教徒交往会使人堕落。许多国家,包括英国的浪荡青年……每在土耳其逗留三年,就会失去一分基督教信仰。” [30] 伊斯兰教征服英国人,更多的是靠它的成熟、先进和吸引力,而不是靠武力:1606年,甚至英国驻埃及领事本杰明·毕晓普也皈依了伊斯兰教,并随即从史海中销声匿迹 [31] 。 [32]

因此,在1616年英国与莫卧儿帝国签订第一份条约的时候,英国方面就估计会有大批英国商人受到诱惑,改变自己的宗教和文化,离开东印度公司,转而为莫卧儿帝国效力。该条约的起草者,斯图亚特王朝的大使托马斯·罗爵士,非常清楚地认识到,叛教者的变节会对公司造成潜在的危险,所以他坚持在条约的第八条规定:“所有英国逃亡者都要被交给英国贸易站。”

莫卧儿皇子胡拉姆,即后来的沙贾汗皇帝,对这一条提出质疑,“反对将皈依伊斯兰教的英国人交给英国当局”,但罗立场坚定,因为根据他在奥斯曼帝国治下中东地区的经验,他深知这一条款的重要性。根据发回英国的报告,最后,这个关键的“问题在大使的坚持下得到了解决”。

[33]

莫卧儿皇子胡拉姆,即后来的沙贾汗皇帝,对这一条提出质疑,“反对将皈依伊斯兰教的英国人交给英国当局”,但罗立场坚定,因为根据他在奥斯曼帝国治下中东地区的经验,他深知这一条款的重要性。根据发回英国的报告,最后,这个关键的“问题在大使的坚持下得到了解决”。

[33]

位于古吉拉特海岸的莫卧儿大型港口苏拉特是英国商人和莫卧儿帝国臣民第一次接触的中心。在这里,英国所谓的“贸易站职员”居住的房屋的建筑风格既有牛津剑桥的学院元素,也有莫卧儿客栈的色彩。一方面,每天的活动以祈祷开始,以贸易站主管和牧师主持的集体餐会结束。牧师的工作是监督职员的行为,确保他们定期去教堂做礼拜,并防止他们做出不符合基督教精神的事情。另一方面,这种舒适的英式学院场景是在一座“摩尔人的建筑”内出现的,晚餐后,工作人员可以在“土耳其浴室”里洗浴和放松。 [34] 在没有欧洲商品的情况下,贸易站职员很快就适应了印度的物质文化。很快,贸易站的库存清单中就开始出现“一个槟榔盒子、两个痰盂[pigdanes,源自印地语pikdan]和一个玫瑰水瓶”等印度特有的奢侈品。 [35]

对苏拉特贸易站日常生活的最佳描述见于旅行记录,因为虽然贸易站职员的官方信函几乎全部留存至今, [36] 但大部分信函都是关于贸易的琐事,只是非常含糊地提到了工作人员的日常生活。不过,偶尔也会有一些暗示,说明工作人员在多大程度上适应了墙外的世界。

1630年,苏拉特贸易站主管威廉·梅斯沃尔德承认,贸易站职员几乎完全放弃了使用公司发往苏拉特的西药,而更愿意接受当地莫卧儿医生的建议。梅斯沃尔德写道:“西药的效用当然不容置疑。但要从遥远的地方运来,库存时间太久,而且操作的人不熟练,又没有考虑到气候变化对人体的影响,所以它们的效果可能很小,或甚至有害。”他颇为羞怯地承认:“我们认为,在无伤大雅的事情上,最安全的办法是让英国人印度化,在一定程度上适应本地的饮食。若是生了病,本地的普通疗法是最好的。” [37]

只有在遇到一个善于表达的旅行者时,我们才能突然发现,在这些措辞谨慎的公开信透露出的枯燥的商业信息的背后,原来还有一个五彩斑斓的世界。在梅斯沃尔德给伦敦写这封关于医药的信的差不多同一时间,荷尔斯泰因公爵的大使约翰·阿尔布雷希特·德·曼德尔斯洛访问了苏拉特的英国贸易站。他的描述显示,尽管贸易站职员试图将他们的机构描绘成剑桥三一学院在古吉拉特海岸的前哨,将自己形容为具有英国式的理智和虔诚,但实际上,这些工作人员的生活相当丰富多彩,尽管他们不敢让伦敦方面知道。贸易站职员可能遵守了要求他们保持单身的规定(的确,在东印度公司的早期岁月,只有一名公司职员与印度姑娘正式结婚,这还引起了轩然大波 [38] ),但这并没有阻止他们穿上印度服装,并在夜晚欣赏成群结队的莫卧儿舞女和名妓的表演。在苏拉特以北,英国人租下了一座与陵园(曼德尔斯洛说,“这是该国一位达官贵人的陵墓”)相连的“小屋”。在曼德尔斯洛访问期间的一个晚上,英国贸易站职员乘马车出来,先在陵园里“兜了两三圈”,然后他们(大概是在牧师的视线范围之外)“举行了人类能想象得到的最精彩的娱乐活动,纵情享受这个国家能够提供的乐趣,他们找来了一些土著女人。她们很想看看我的衣服,因为我仍然穿着德式服装,而定居在东印度的英国人和荷兰人通常都是按照本地的风俗来穿着打扮的。她们原想让我把衣服脱掉。但她们发现我不愿意这样做,而且我也很难接受她们把自己脱光,也不愿意让她们做她们这种性别和职业的人应该做的事情。她们似乎很不高兴,于是就走了”。 [39]

贸易站职员离英国在苏拉特的基地越远,就越适应印度的风俗。17世纪末,加尔各答城的创始人约伯·查诺克穿上了孟加拉的笼吉

,娶了一名印度教徒女子,这个女子据说是他从她第一任丈夫的火葬堆上救下的。亚历山大·汉密尔顿的《东印度新纪事》是最早的关于印度的英文游记之一,其中讲述了这个故事:

,娶了一名印度教徒女子,这个女子据说是他从她第一任丈夫的火葬堆上救下的。亚历山大·汉密尔顿的《东印度新纪事》是最早的关于印度的英文游记之一,其中讲述了这个故事:

查诺克先生为这个殖民地选址,地点就是它如今所在的地方。他作为这里的统治者,比印度王公更专横跋扈……周边地区被多神教主宰,寡妇自焚殉夫的习俗也在这里盛行。查诺克先生有一次带着卫兵去观看一个年轻寡妇的悲剧性行为,但他被这个寡妇的美丽打动了,于是命令卫兵将她强行从刽子手的手中夺走,然后把她带到自己的住处。他俩幸福地生活了很多年,生了好几个儿女。他在加尔各答定居之后,她去世了。但他没有让她皈依基督教,自己反倒信仰了多神教。他身上所剩无几的基督教特点之一,就是为她举行了体面的葬礼,为她建了一座墓。她去世后,每逢她的忌日,他都在墓前遵照多神教的习俗,献祭一只公鸡。 [40]

不过,在莫卧儿帝国的都城阿格拉,英国贸易站的职员感受到了莫卧儿帝国的强大与繁荣,以及莫卧儿文明巅峰时期充满诱惑的优雅风度的最深刻挑战。据其中一名职员说:“在城市的中心,我们在肉食、饮料和服装方面都遵照这个国家的风俗习惯……我们席地而坐吃肉或说话。室内一般铺着地毯,有很大的、高高的圆形靠枕供我们倚靠。” [41] 最早的英国使节之一威廉·霍金斯,甚至接受了莫卧儿皇帝赐给他的妻子,“在他[霍金斯]的家中,饮食和其他方面完全采用摩尔人或穆斯林的习俗。如果其他人不这样做,他似乎会不悦……他的想法非常善变,他的宗教信仰也是如此”。 [42]

不久之后,就有一名英国贸易站职员正式皈依伊斯兰教。1649年4月5日,东印度公司在亚洲的最高级官员弗朗西斯·布雷顿拿起羽毛笔,给国内的董事们写信。他有坏消息要告诉大家。“我们希望我们的笔能保持沉默,”他写道,“但令我们悲痛的是,它必须向你们讲述一个悲伤的故事。这不仅是一个人的损失,也是我们国家的耻辱,而且更糟糕的是,我们的基督教信仰蒙受了耻辱。在阿格拉,你们的仆人约书亚·布莱克韦尔无耻地叛教了。”

布雷顿继续描述道,在某个星期天的祈祷之后,布莱克韦尔如何“偷偷溜到城市的总督那里,总督预先安排好了,与卡齐[法官或高级律师]和其他人一起接待他;在他们面前,他邪恶而决绝地放弃了他的基督教信仰,皈依伊斯兰教,立即接受了割礼,就这样一去不复返”。 [43]

布莱克韦尔只有二十三岁,是圣詹姆斯宫“御用杂货商”的儿子。他十七岁时离家出走,很早就被派去掌管东印度公司在莫卧儿宫廷的贸易站。这是一项重要的任命,因为此时是印度莫卧儿帝国黄金时代的巅峰,沙贾汗皇帝在阿格拉统治着一个覆盖印度绝大部分、整个巴基斯坦和阿富汗很大一部分的广袤帝国。在与小小的英国社区隔河相望的地方,泰姬陵的巨大白色穹顶已经傲然屹立在基座上,俯瞰着亚穆纳河。布莱克韦尔野心勃勃,知道莫卧儿皇帝的财富超过了欧洲任何一位君主所拥有的;并且,此时莫卧儿都城的宏伟规模和精美绝伦,必然会深深地震撼布莱克韦尔,动摇他心中原本可能有的对基督教世界优越性的信念。他认为,相对于获得如此丰厚的恩典来说,割礼的痛苦只是一个小小的代价。 [44] 同事们在布莱克韦尔叛教之后写的信中,明确解释他的动机,说“对世俗利益的空想”和“魔鬼的虚伪谗言”让他渴望一夜暴富。 [45] 所以,贸易站的其他职员相信,促使布莱克韦尔叛教的是野心,而不是宗教信仰。

布莱克韦尔之后,很快又有了更多的英国叛教者,他们中的大多数人都投奔了德干高原的几个苏丹国。1654年,二十三名东印度公司雇员逃离苏拉特,这是单次叛逃人数最多的一次。不久之后还有更多人叛逃,他们先是在苏拉特胡作非为,就像后来成群结队的英国流氓在国外趁着夜色胡闹一样。威廉·梅斯沃尔德厌倦地写道:“他们的嫖娼、酗酒和类似的恶行……大闹妓院和酒吧等行为,已经让当地居民非常敌视我们。”难怪英国人很快就在苏拉特街头被骂作“Ban-chude

和Betty-chude

和Betty-chude

,我不好意思翻译这两个词”。

[46]

,我不好意思翻译这两个词”。

[46]

与之前的葡萄牙人一样,这么多英国人愿意投靠莫卧儿帝国,部分原因是英国普通士兵和水手的待遇极差,何况他们中的许多人当初并不是自愿来印度的。马德拉斯议事会的书信中常常充满了抱怨,说公司派往印度的新人是英国社会最底层的渣滓:“其中不少人是从新门[监狱]出来的,这种现象并不稀罕,有几个人已经承认了,不过这些人我们倒还能控制得住。但最近公司从精神病医院招来了一些人。” [47]

像这样的人,往往来自英国的穷乡僻壤和社会边缘,他们没有理由对伦敦富商拥有的贸易公司保持特别的忠诚。对这些人来说,为莫卧儿帝国效力的前景往往是无限光明、令人不可抗拒的。在17世纪70年代,英国人不安地发现,莫卧儿人在孟买建立了一个活跃的秘密招募网络;到80年代,这个招募网络已经非常成功,让英王查理二世认为有必要从印度召回“所有为土著君主服务的英国人”。 [48] 很少有人理睬他的旨意。到了17世纪末,逃兵已经成为东印度公司的一个重要问题,因为越来越多的英国人逃去为印度朝廷服务,有的英国人逃到莫卧儿宫廷,但越来越多的英国人像小号手罗伯特·特鲁利一样,逃到富裕而宽容的比贾布尔苏丹国和戈尔康达苏丹国,这两个国家此时仍然控制着印度南部和中部的很大一部分地区。

德干的大背景是很重要的,因为德干的大城邦就像文艺复兴时期意大利的城邦一样,总是比阿格拉的莫卧儿帝国宫廷更加海纳百川和兼收并蓄。印度教徒和穆斯林之间的关系在德干高原总是比在两极对立的北方要融洽一些,而且长期以来,德干高原的传统是,毗奢耶那伽罗

的印度教国王应该在公开场合穿上伊斯兰宫廷服装,

[49]

而该地区的每一位穆斯林苏丹都要聘请一位印度教徒当首相。

[50]

的印度教国王应该在公开场合穿上伊斯兰宫廷服装,

[49]

而该地区的每一位穆斯林苏丹都要聘请一位印度教徒当首相。

[50]

在这样的种族和宗教混杂的局面中,不仅有葡萄牙人和其他欧洲雇佣兵涌入,还有满载中东移民的桨帆船从波斯、也门和埃及直接抵达德干的各港口。这些中东移民把德干变成了黎凡特

以外最伟大的阿拉伯学术和文学创作中心,并带来了对奥斯曼瓷砖艺术和波斯与河中地区

以外最伟大的阿拉伯学术和文学创作中心,并带来了对奥斯曼瓷砖艺术和波斯与河中地区

建筑革新的爱好。

建筑革新的爱好。

这种混杂性在德干绘画中一目了然。拉希姆·德干尼在1670年前后创作的一幅细密画非常典型。

[51]

画中有一位王公,身穿德干宫廷服装,正襟危坐;还有几位宫女,其中一位在弹奏维纳琴

,另一位在观看宠物鹿,赤裸上身,她的深色乳头透过透明的丝质“乔丽”清晰可见。这都不算稀奇,因为这是传统的17世纪印度花园的场景,而那里是高雅而放纵的乐园。但画面中央是一位交际花,她穿着精美绝伦的丝绸灯笼裤,戴着饰有羽毛的宽边帽,留着詹姆斯一世时期英国花花公子的卷发;她的脚下是一只印度版本的查理王小猎犬。她用欧式酒杯为王公斟酒。

,另一位在观看宠物鹿,赤裸上身,她的深色乳头透过透明的丝质“乔丽”清晰可见。这都不算稀奇,因为这是传统的17世纪印度花园的场景,而那里是高雅而放纵的乐园。但画面中央是一位交际花,她穿着精美绝伦的丝绸灯笼裤,戴着饰有羽毛的宽边帽,留着詹姆斯一世时期英国花花公子的卷发;她的脚下是一只印度版本的查理王小猎犬。她用欧式酒杯为王公斟酒。

在这幅细密画中,沙贾汗的后宫与盖伊·福克斯

时代的衣着风格发生了碰撞,这体现了德干宫廷令人惊讶的不拘一格的基调,也能解释为什么那么多欧洲人能轻松地融入该地区多民族的精英集团。在这里,曾经的葡萄牙炮兵可能在宫廷中与波斯诗人和书法家、戴着头巾的阿富汗军阀、改过自新的设拉子水手、来自哈德拉毛

时代的衣着风格发生了碰撞,这体现了德干宫廷令人惊讶的不拘一格的基调,也能解释为什么那么多欧洲人能轻松地融入该地区多民族的精英集团。在这里,曾经的葡萄牙炮兵可能在宫廷中与波斯诗人和书法家、戴着头巾的阿富汗军阀、改过自新的设拉子水手、来自哈德拉毛

的骆驼骑兵、叛教的法国珠宝商以及(尤其是)一些新近成为贵族的英国小号手为伍。

的骆驼骑兵、叛教的法国珠宝商以及(尤其是)一些新近成为贵族的英国小号手为伍。

德干高原的宫廷保持了这种引诱和同化外来者的能力。罗伯特·特鲁利在戈尔康达宫廷接受割礼的一百五十年之后,詹姆斯·阿基利斯·柯克帕特里克在海德拉巴的阿萨夫·贾赫王朝的尼查姆朝廷也接受了割礼,而尼查姆朝廷就是顾特卜沙希王朝

的后继者。

的后继者。

莫卧儿帝国对几个德干苏丹国的漫长的军事征服于1636年由沙贾汗开始,半个世纪后由奥朗则布于1687年完成。这场征服战争使莫卧儿帝国不堪重负,开始了长达一百五十年的逐渐衰落。这就在印度的中心地带形成了一个巨大的权力真空。一些英国人决心要填补这个真空。

在18世纪,随着英国势力的稳步增长和莫卧儿帝国力量的逐渐衰退,英国人越来越少为了改善经济状况而接受伊斯兰文化;因此,公开皈依伊斯兰教似乎也变得不那么常见了。但至少在印度,随着东印度公司慢慢地从商业组织转变为殖民政府,仍然有一些英国人低调地皈依伊斯兰教,但动机与之前截然不同:到18世纪后期,英国人皈依伊斯兰教,通常是为了与出身高贵的穆斯林女子结婚。

还有相当多的人是被迫改变信仰的。英国人在波利鲁尔战役中被迈索尔的蒂普苏丹打得落花流水之后,从1780年到1784年,有七千名英国男子以及数量不详的女子被蒂普苏丹囚禁在他固若金汤而壮美的塞林伽巴丹要塞。

其中超过三百人被迫接受割礼、皈依伊斯兰教,并得到了穆斯林名字和衣服。

[52]

对英国人来说更加屈辱的是,英国军队的好几个少年鼓手被迫穿上女裙(ghagracholis),像舞女一样为迈索尔宫廷提供娱乐。

[53]

英国战俘詹姆斯·斯卡利经历十年的牢狱之灾后,已经不知道如何坐在西式椅子上,也不会使用刀叉;他的英语“结结巴巴,前言不搭后语,十分不地道”;他的皮肤也晒黑了,就像“黑人的黝黑面容”;他还非常讨厌穿欧式服装。

[54]

这是殖民者的终极噩梦,并且是以最令人不快的方式表现出来的:俘虏的行为举止被敌人同化,殖民者自己被殖民了。

其中超过三百人被迫接受割礼、皈依伊斯兰教,并得到了穆斯林名字和衣服。

[52]

对英国人来说更加屈辱的是,英国军队的好几个少年鼓手被迫穿上女裙(ghagracholis),像舞女一样为迈索尔宫廷提供娱乐。

[53]

英国战俘詹姆斯·斯卡利经历十年的牢狱之灾后,已经不知道如何坐在西式椅子上,也不会使用刀叉;他的英语“结结巴巴,前言不搭后语,十分不地道”;他的皮肤也晒黑了,就像“黑人的黝黑面容”;他还非常讨厌穿欧式服装。

[54]

这是殖民者的终极噩梦,并且是以最令人不快的方式表现出来的:俘虏的行为举止被敌人同化,殖民者自己被殖民了。

不过,在18世纪最后二十五年里,也就是詹姆斯·柯克帕特里克首次来到印度的时候,英国的力量在稳步增长,在印度的英国人的态度也开始变化。随着他们的自信心大增、势力不断强大,沿海的英治城市越来越不像印度城市:每年都建造新的英式剧院和图书馆,旁边往往有仿照伦敦圣马丁教堂的教堂。英国人在印度办英文报纸,玩英式纸牌游戏,举办英式舞会和化装舞会。共济会在印度开设了分会,伊顿公学的校友们开始在印度举办一年一度的板球比赛,到1774年甚至出现了一家“加尔各答狩猎俱乐部”。

[55]

这种变化并不是即刻发生的,也不是很彻底。在整个18世纪,旧的混杂的跨文化现象仍然存在。例如,印度服饰作为一种随意而休闲的服装,在英国人的私密场合和非正式的公共场合仍然流行。直到18世纪70年代,即便是加尔各答议事会

的成员,穿着印度服装开会也不是什么稀奇事,毕竟印度服装更适合当地的气候。

[56]

的成员,穿着印度服装开会也不是什么稀奇事,毕竟印度服装更适合当地的气候。

[56]

东印度公司的这么多雇员之所以能轻松地采用印度的风俗习惯,部分原因是他们当中的许多人在抵达印度时都非常年轻,所以容易接受新事物。根据东印度公司的章程,新入公司的人年龄不得超过十六岁。所以,年满三十岁的公司官员通常已经在印度度过了他们人生的至少一半。英国传教士克劳迪厄斯·布坎南牧师表达了英国许多代殖民地官员和宗教官员的恐惧和忧虑:“这个遥远而广阔的帝国的每一个部分的管理者,最初抵达的时候还只是少年,不像在英国长大成人的青少年那样受过学识、道德或宗教方面的大量教育;他们一到印度就在放荡不羁的土著当中自由行动,在相互冲突的种种迷信之中受教育。在这种情况下,我们还能有什么期待?” [57]

尽管如此,在两种英国人之间还是出现了显著的区别。一种英国人生活在三座沿海城市日益欧化的环境中;另一种英国人生活在管辖区城镇的城墙之外的真正印度,并在不同程度上成为印度的一部分。一个人在多大程度上能接触到这个非常不同的、最初非常陌生的世界,越来越取决于他被派驻的地方,正如他对印度影响的反应程度,取决于他个人的同情心和气质那般。

和以前一样,最大的转变发生在那些与欧洲社会完全隔绝的人身上,特别是那些被派往更遥远的印度朝廷的东印度公司官员。詹姆斯·柯克帕特里克的同僚、英国驻德里的常驻代表是出生在波士顿的戴维·奥克特洛尼爵士,他是詹姆斯的哥哥威廉的老朋友。奥克特洛尼已经非常习惯于在不同世界的边界游走,游刃有余。他的父亲是苏格兰高地人,定居于马萨诸塞。美国独立战争爆发后,他们家逃往加拿大,从那里去了伦敦。戴维于1777年加入东印度公司军队,再也没有回过新大陆。他以印度为家,发誓永远不离开印度。

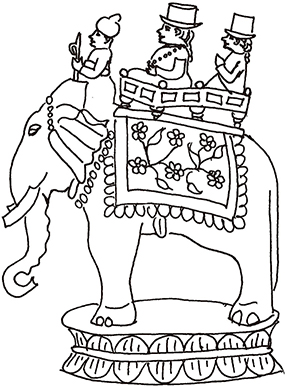

在莫卧儿帝国都城的时候,奥克特洛尼喜欢别人用他的完整莫卧儿头衔来称呼他:纳西尔·道拉(国家捍卫者)。他过着莫卧儿绅士的生活:每天晚上,他的全部十三名妻妾都会跟在丈夫身后在德里兜风,每个人都骑一头大象。 [58] 酷爱水烟、舞女和印度服饰的奥克特洛尼让加尔各答的英国圣公会主教雷金纳德·黑贝尔大吃一惊,因为奥克特洛尼接待他的时候穿戴着“印度长袍和头巾”,坐在沙发上,由仆人拿着孔雀羽毛扇子给他扇风。奥克特洛尼自己的帐篷的一侧是他的妻妾睡觉的红绸女眷帐篷,另一侧是他的女儿们的营地。据主教说,所有的女眷帐篷都“用红布遮挡,不让外人看到”。

主教后来目睹了奥克特洛尼的队伍在拉杰普塔纳

乡村行进的场景,这景象同样引人注目。“有相当多的马匹、大象、轿子和有帘子遮挡的[女眷]马车,”黑贝尔写道,“[有长长的正规印度兵的队伍,]我猜还有四五十名非正规军,有骑兵也有步兵,他们手持长矛和各种型号的火绳枪;骆驼[和大象]的队伍很长……[仿佛是]一位东方君主出行。戴维爵士坐着一辆四匹马拉的大马车。他是一个魁梧、相貌英俊的老人,但浑身被披肩、金线毛皮大衣和莫卧儿毛皮帽包裹着,只露出脸……他离开祖国大约五十四年了;他在故乡既没有朋友,也没有亲戚,多年来已经习惯东方的生活习俗和奢华的排场。如果他没有退休和返回英国的意思,谁又会感到奇怪呢?毕竟这是全世界唯一让他觉得值得眷恋的家。”

[59]

乡村行进的场景,这景象同样引人注目。“有相当多的马匹、大象、轿子和有帘子遮挡的[女眷]马车,”黑贝尔写道,“[有长长的正规印度兵的队伍,]我猜还有四五十名非正规军,有骑兵也有步兵,他们手持长矛和各种型号的火绳枪;骆驼[和大象]的队伍很长……[仿佛是]一位东方君主出行。戴维爵士坐着一辆四匹马拉的大马车。他是一个魁梧、相貌英俊的老人,但浑身被披肩、金线毛皮大衣和莫卧儿毛皮帽包裹着,只露出脸……他离开祖国大约五十四年了;他在故乡既没有朋友,也没有亲戚,多年来已经习惯东方的生活习俗和奢华的排场。如果他没有退休和返回英国的意思,谁又会感到奇怪呢?毕竟这是全世界唯一让他觉得值得眷恋的家。”

[59]

同样被印度环境同化的,还有那些为印度统治者卖命的欧洲雇佣兵。两名爱尔兰雇佣兵在18世纪中叶以普通海员的身份来到印度,他们分别跳槽,周游印度各地,为印度统治者训练士兵。这足以说明跨文化的转变程度可以有多深。

托马斯·莱格来自阿尔斯特

的多纳哈迪,他对印度的炼金术和占卜术产生了兴趣,最终成为赤身露体的法基尔,在斋浦尔郊外拉贾斯坦沙漠的一座空墓内了却残生。他曾穿越印度中部和印度斯坦

的多纳哈迪,他对印度的炼金术和占卜术产生了兴趣,最终成为赤身露体的法基尔,在斋浦尔郊外拉贾斯坦沙漠的一座空墓内了却残生。他曾穿越印度中部和印度斯坦

到信德地区,偶尔担任骑兵军官和铸炮工匠,然后再沿印度河上游进入帕米尔高原,探索喀布尔和巴达赫尚

到信德地区,偶尔担任骑兵军官和铸炮工匠,然后再沿印度河上游进入帕米尔高原,探索喀布尔和巴达赫尚

。在某个时间点,他回到了印度,娶了法维耶·德·席尔瓦的孙女。席尔瓦是著名的葡萄牙占星师,被葡萄牙国王派往印度,为斋浦尔大君

。在某个时间点,他回到了印度,娶了法维耶·德·席尔瓦的孙女。席尔瓦是著名的葡萄牙占星师,被葡萄牙国王派往印度,为斋浦尔大君

贾伊·辛格二世提供星相学方面的建议。贾伊·辛格二世就是德里的大天文台简塔·曼塔天文台的建造者。

贾伊·辛格二世提供星相学方面的建议。贾伊·辛格二世就是德里的大天文台简塔·曼塔天文台的建造者。

有一次,莱格遇到了詹姆斯·托德。后者是《拉贾斯坦历史与古迹》的作者,几乎完全融入了拉贾斯坦文化,就连热爱印度的奥克特洛尼都抱怨说,托德“太像拉杰普特人了,所以不能让他和拉杰普特人打交道”。托德显然与莱格一见如故,对这个来到他的营地的衣衫褴褛的梦想家很感兴趣。两人一直聊到深夜,莱格告诉托德,他对印度炼金术和占卜术做了什么样的研究,并透露,他相信自己旅行时在兴都库什山脉深处发现了伊甸园。莱格向托德讲述了中亚最古老的传说之一的爱尔兰版本。“在山的深处,”莱格告诉托德,“坐落着一座精美绝伦的花园,随处可见甜美的水果。花园一头是堆积如山的金砖,另一头是银砖。”最后托德把莱格送回了他那座废弃的古墓,莱格在那里继续过法基尔生活。

不久后的1808年,莱格去世了,被葬在他生前居住的墓中。 [60]

莱格的另一位同时代人乔治·托马斯的故乡也在爱尔兰,不过是在爱尔兰的另一端。和莱格一样,他也为北印度的王公服务。在18世纪末,托马斯成功地在德里以西的梅瓦迪荒原建立了自己的国家。吉卜林的《将成为国王的人》中的皮奇·卡纳汉可能就是以托马斯为原型的。托马斯在爱尔兰被称为“来自蒂珀雷里

的王公”,在印度被称为“杰哈兹大人”,这个名字可能是印度人对“乔治”的误读,也可能是指他的海军背景,因为“杰哈兹”在乌尔都语中是船的意思。

的王公”,在印度被称为“杰哈兹大人”,这个名字可能是印度人对“乔治”的误读,也可能是指他的海军背景,因为“杰哈兹”在乌尔都语中是船的意思。

杰哈兹大人在哈里亚纳

建立自己的王国后,营造宫殿,铸造钱币,并建立自己的后宫,但他渐渐地把英语忘得一干二净;在他的晚年,有人请他口授自传时,他说,只要他能用波斯语说,他就很乐意这样做,“因为经常使用,对他来说波斯语比母语更熟悉”。

[61]

威廉·富兰克林最终记下了托马斯的口述回忆录。富兰克林说,虽然托马斯没有受过教育,但“他说、写、读印度斯坦语和波斯语都异常地流利和准确”;并且,他的英印混血儿子简·托马斯成了旧德里著名的乌尔都语诗人。在当时的细密画中,简·托马斯穿着莫卧儿帝国晚期“班卡”(Banka,向女人献殷勤的风流浪子)的奢华服饰,梳着风流倜傥的发型。

[62]

建立自己的王国后,营造宫殿,铸造钱币,并建立自己的后宫,但他渐渐地把英语忘得一干二净;在他的晚年,有人请他口授自传时,他说,只要他能用波斯语说,他就很乐意这样做,“因为经常使用,对他来说波斯语比母语更熟悉”。

[61]

威廉·富兰克林最终记下了托马斯的口述回忆录。富兰克林说,虽然托马斯没有受过教育,但“他说、写、读印度斯坦语和波斯语都异常地流利和准确”;并且,他的英印混血儿子简·托马斯成了旧德里著名的乌尔都语诗人。在当时的细密画中,简·托马斯穿着莫卧儿帝国晚期“班卡”(Banka,向女人献殷勤的风流浪子)的奢华服饰,梳着风流倜傥的发型。

[62]

这种跨文化的转变在内地可能还很常见,但到了18世纪80年代,如果一名东印度公司官员在加尔各答、马德拉斯或孟买,或者孟加拉的任何一个大型兵站居留,那么他接触到的印度风俗往往非常有限。18世纪的加尔各答尤其给游客留下了欧洲前哨的印象,仿佛摄政时期的巴斯被搬到了孟加拉湾。

“加尔各答,”罗伯特·克莱武写道,“是宇宙中最邪恶的地方之一……贪得无厌和穷奢极欲到无法想象的程度。” [63] 在这里,人们可能在几个月之内暴富,也可能在赌桌或惠斯特牌桌上的短短几分钟里就倾家荡产。因疾病或放纵的生活习惯而死亡是司空见惯的事,因为见惯了死人,大家变得麻木不仁:为了亡故的朋友,他们可能短暂地哀悼,然后醉醺醺地争夺他的马匹和轻便马车。

加尔各答市中心有一座文员宿舍楼,公司的年轻官员在接受初步培训时就住在这里。从外观上看,它与英国的公学几乎没有什么不同,而大多数公司文员都是前不久刚刚从英国的公学毕业的。楼里的居民仍然表现得仿佛这栋楼屹立于泰晤士河之滨,而不是胡格利河的岸边。他们晚饭后最喜欢的祝酒词是把传统的小调“呜呼哀哉”(Alas and Alack-the-Day)改成“每天一个姑娘和一拉克

”(A Lass and a Lakht a Day)。大多数公司文员之所以来到印度,图的就是这些。

”(A Lass and a Lakht a Day)。大多数公司文员之所以来到印度,图的就是这些。

随着时间的推移,几乎所有这些以加尔各答为基地的公司文员都会在最肤浅的层面略微有些印度化,比如,乘轿子、观赏印度舞蹈表演或吸水烟。在18世纪80年代,吸水烟成为时尚的最高境界,就连居住在加尔各答的极少数英国女子也吸水烟。 [64] 不过,在这个孤立的世界里,加尔各答的英国人与印度人和印度社会亲密接触的唯一途径,就是与印度情人共同生活。在18世纪下半叶,东印度公司的大多数雇员似乎仍在这样做:在印度事务部保存的1780年至1785年的孟加拉遗嘱中,每三个人中就有一个给他们的印度妻子或伴侣或其子女遗赠财产。 [65] 我们可以有把握地推测,还有更多的英国人养着印度情人,但不想留下正式的法律记录。

这种做法变得如此普遍,以至于勒克瑙的乌尔都语诗人开始放弃印度浪漫主义诗歌的老套路(穆斯林少年与印度教徒姑娘的爱情产生了致命的后果),改为创作一种新的“玛斯纳维”

。在这些故事中,印度教徒女孩爱上了英国男人,不过故事的结局还是历史悠久的悲剧套路。在拉杰卜·阿里·贝格·苏鲁尔的《奇迹的故事》中,被爱情冲昏头脑的英国人(“一个血统高贵、地位显赫的英俊青年;满脑子炽热的爱情,心中满是激情的烈火”)深深地爱上了一个印度教徒店主的美丽女儿,当女孩的父母禁止这段恋情时,英国青年为爱而疯狂,心碎死去(“他跌倒在尘土飞扬的床上,痛苦地哭泣……”)。故事的结尾令人想起现代宝莱坞电影中的一幕:英国青年的送葬队伍从他爱人的家门口经过时,印度教徒姑娘从二楼的窗户跳到他的棺材上,受了致命伤。苏鲁尔总结道:

。在这些故事中,印度教徒女孩爱上了英国男人,不过故事的结局还是历史悠久的悲剧套路。在拉杰卜·阿里·贝格·苏鲁尔的《奇迹的故事》中,被爱情冲昏头脑的英国人(“一个血统高贵、地位显赫的英俊青年;满脑子炽热的爱情,心中满是激情的烈火”)深深地爱上了一个印度教徒店主的美丽女儿,当女孩的父母禁止这段恋情时,英国青年为爱而疯狂,心碎死去(“他跌倒在尘土飞扬的床上,痛苦地哭泣……”)。故事的结尾令人想起现代宝莱坞电影中的一幕:英国青年的送葬队伍从他爱人的家门口经过时,印度教徒姑娘从二楼的窗户跳到他的棺材上,受了致命伤。苏鲁尔总结道:

激情澎湃的爱情的吸引,让分开的恋人团聚在一起。所有目睹这一幕的人都为之战栗,较有同情心的人都晕倒了。关于这个不幸事件的传闻飞遍了全城。姑娘的父母悲痛欲绝,很快就去世了。这就是“爱情”这个爱惹麻烦的家伙做的事情:它将生离死别的受害者和始作俑者并排地安葬在尘埃中。成千上万的人们会来瞻仰他们的坟墓…… [66]

这一时期的许多遗嘱相当感人地证实了苏鲁尔的玛斯纳维给人的印象,表明英印双方的男女感情和忠诚关系在当时并不罕见。许多遗嘱都包含了英国男子要求其亲朋好友照顾他们的印度伴侣的条款,称这些印度女子为“挚爱”、“值得信赖的朋友”或“这位和蔼可亲的杰出女士”。遗嘱还显示,在许多情况下,印度情人获得了出人意料的权力。一些遗嘱提到了契约,后者有点像18世纪的婚前协议。许多印度女子在她们的英国伴侣去世后继承了数额相当大的金钱和满屋的奴隶。例如,托马斯·内勒少校于1782年去世,他将4万卢比

、一栋平房和一座位于巴哈拉姆普尔

、一栋平房和一座位于巴哈拉姆普尔

的花园、一辆双轮牛车、若干公牛、珠宝、衣服和他们所有的男奴和女奴都遗赠给了他的伴侣穆克穆尔·帕特娜。

的花园、一辆双轮牛车、若干公牛、珠宝、衣服和他们所有的男奴和女奴都遗赠给了他的伴侣穆克穆尔·帕特娜。

另一名东印度公司商人马修·莱斯利给他的四位印度妻子分别留下一栋房子和2万卢比,这是一笔非常可观的遗产。

另一名东印度公司商人马修·莱斯利给他的四位印度妻子分别留下一栋房子和2万卢比,这是一笔非常可观的遗产。

娶印度小妾当然不会让东印度公司的雇员自动地对印度或印度文化产生同情。事实远非如此。但当时的人们认识到,同居往往会导致一定程度的跨文化融合,即使在具有显著英国特色的加尔各答也是如此。托马斯·威廉森就非常清楚地指出了与印度情人同居对新来的英国人的影响:“……在他们职业生涯的早期,年轻人会与这个国家的女子建立关系,并对她们的社会和习俗产生喜好或品位,这种喜好或品位很快就会胜过其他所有东西的吸引力。”

[67]

不久之后,探险家理查德·伯顿

[68]

也表达了类似的观点:他写道,一位印度情妇不仅教给她的伴侣“印度斯坦语的语法,还教给他们土著生活中使用的句法”。

[69]

[69]

例如,在英国人对清洁没有特别热情的时期,是印度女子让英国男人懂得了定期洗澡的乐趣。英语里的“香波”(shampoo,即洗发液)来源于印地语中表示“按摩”意思的词语,而且这个词也是在这个时候进入英语的,说明18世纪英国人对印度人用肥皂以外的东西清洁头发的想法感到新奇。 [70] 那些回国后继续定期洗澡和洗发的英国人会被不太讲卫生的同胞嘲笑:当时有一种陈词滥调,说在孟加拉的英国人变得“娘娘腔”。 [71] 据了解,有几个加尔各答的英国男人为了满足印度妻子或伴侣的卫生要求(大概也是宗教要求),接受了割礼。 [72]

由于受到类似的影响,东印度公司的一些雇员甚至成为素食主义者。这一时期的一部小说讲述了一位在加尔各答发迹之后返回英国的富豪

[73]

在他的印度教徒新娘香消玉殒之后被抑郁症折磨的故事。他变得“既不是英国人也不是印度人,既不是基督徒也不是印度教徒。在饮食方面,他是大神梵天

的忠实弟子”,吃米饭、水果、土豆和其他蔬菜,而“把宰牛视为仅次于杀人的罪行”。

[74]

素食的倾向并不限于小说之中,从这一时期几位英国素食主义者的著作中可以清楚地看到这一点,如加尔各答市长、“加尔各答的黑洞”

的忠实弟子”,吃米饭、水果、土豆和其他蔬菜,而“把宰牛视为仅次于杀人的罪行”。

[74]

素食的倾向并不限于小说之中,从这一时期几位英国素食主义者的著作中可以清楚地看到这一点,如加尔各答市长、“加尔各答的黑洞”

的幸存者约翰·泽弗奈亚·霍尔维尔,以及神秘的爱尔兰将军查尔斯·“印度教徒”·斯图尔特少将(他的雕塑收藏构成了大英博物馆印度藏品的核心)。斯图尔特在印度全国各地旅行时,身旁跟着他的印度情人,他的马车后面跟着一队儿童马车,“还有一轿子的小婴儿”。

的幸存者约翰·泽弗奈亚·霍尔维尔,以及神秘的爱尔兰将军查尔斯·“印度教徒”·斯图尔特少将(他的雕塑收藏构成了大英博物馆印度藏品的核心)。斯图尔特在印度全国各地旅行时,身旁跟着他的印度情人,他的马车后面跟着一队儿童马车,“还有一轿子的小婴儿”。

他甚至雇用了一群婆罗门,他认为他们的仪式纯洁性对他的印度教徒亲人的饮食的正确烹饪至关重要。

[75]

他甚至雇用了一群婆罗门,他认为他们的仪式纯洁性对他的印度教徒亲人的饮食的正确烹饪至关重要。

[75]

从这一时期的遗嘱来看,并不是所有的婚恋关系都令人愉快。在很多遗嘱中,英国男人对印度情人的待遇令人不寒而栗。亚历山大·克劳福德于1782年在吉大港立遗嘱时,对他希望遗嘱执行人如何照料他的狗和马做出了详尽的规定。在写了好几页这样的文字之后,他几乎漫不经心地补充道:“我希望给我的姑娘2000卢比,让她照顾我的孩子,条件是她把孩子交给你们监护,不要再惹任何麻烦。”克劳福德给出了自己的马和狗的名字,却没有给出这个印度姑娘的名字,也没有对她表达一丝最后的温情。

从他们留下的遗嘱来看,许多英国人一直都是一夫一妻主义者,从一个伴侣转到另一个伴侣,有时速度很快,也有相当多的人同时养着两个印度情人。有的英国人甚至拥有庞大的“后宫”,即便按照当时的印度标准,他们的女人也太多了。托马斯·威廉森的《东印度手册》是年轻的东印度公司官员到印度加尔各答生活的标准指南,对于18世纪的东印度公司雇员来说,这本书就像《孤独星球》对于现代背包客的意义一样。威廉森记录了这样一个案例:有一名东印度公司雇员养了不少于十六个小妾。有人问他如何对待她们时,他只嘟囔着说:“哦,我只是给她们一点米饭,随便她们到处乱跑。”

[76]

从他们留下的遗嘱来看,许多英国人一直都是一夫一妻主义者,从一个伴侣转到另一个伴侣,有时速度很快,也有相当多的人同时养着两个印度情人。有的英国人甚至拥有庞大的“后宫”,即便按照当时的印度标准,他们的女人也太多了。托马斯·威廉森的《东印度手册》是年轻的东印度公司官员到印度加尔各答生活的标准指南,对于18世纪的东印度公司雇员来说,这本书就像《孤独星球》对于现代背包客的意义一样。威廉森记录了这样一个案例:有一名东印度公司雇员养了不少于十六个小妾。有人问他如何对待她们时,他只嘟囔着说:“哦,我只是给她们一点米饭,随便她们到处乱跑。”

[76]

威廉·希基和他的孟加拉情人杰姆达妮的关系,是当时加尔各答的英国富豪与印度女人的关系的一个很好的例子。这种关系一开始只是简单的姘居。希基毫不掩饰地告诉别人,杰姆达妮原本是他邻居的情人,希基在邻居回国后“接盘”。“我经常欣赏一个可爱的印度斯坦女孩,她有时会到我家拜访卡特,”他在回忆录中写道,“[她]非常活泼和聪慧。卡特离开孟加拉后,我邀请她与我建立亲密的关系,她同意了。” [77] 不过,他俩的关系很快就发展到了更深的层次:“从那天起,直到她去世,杰姆达妮一直和我生活在一起。她的非凡活力和幽默得到了我所有朋友的尊重和仰慕。与许多亚洲女人不同,她从不躲避陌生人的视线;相反,她乐于参加我与男性朋友的聚会,热情地加入我们的嬉戏,不过她从不碰葡萄酒或烈酒。”

杰姆达妮也是希基的挚友之一本·米的最爱。“我向温柔亲切的杰姆达妮致以爱意和良好的祝愿,”米在一封信中写道,“我希望,拥有姣好面容和温和性格的她能够来到这里……[我们可以分享]一些美味的胡椒咖喱。” [78] 希基的《回忆录》中夹杂着米偶尔写的类似的信。不久之后,米就为了躲债而潜逃到了欧洲,他从那里给杰姆达妮寄去了礼物。他从巴黎来信,写道:“我最近看到了一些首饰,是刚到巴黎的,我想她很可能会喜欢,并喜悦地喊道:‘好棒!好棒!’其中有手镯、项链和耳环。我向她表达我的喜爱,并请她为了我的缘故戴上这些首饰。” [79]

当希基生病时,“我那善良而风趣的爱人……坐在我身边,焦急地注视着我因为病痛加重或减轻而不断变化的面容”。

[80]

他的病情好转后,他们在“花园区

买了一座宽敞的大宅,离加尔各答大约7.5英里,离河边只有几码远,地段很好,乘船或乘车都很方便”。希基在这里有四个套房,“专供我使用,让杰姆达妮和她的侍女有足够的私密和清静……杰姆达妮对这座新房子的新奇感到非常满意,除了终日留在那里,没有什么能满足她。因此,她派人去搬运她的家具和器物,在我们的楼上房间安顿下来”。

[81]

买了一座宽敞的大宅,离加尔各答大约7.5英里,离河边只有几码远,地段很好,乘船或乘车都很方便”。希基在这里有四个套房,“专供我使用,让杰姆达妮和她的侍女有足够的私密和清静……杰姆达妮对这座新房子的新奇感到非常满意,除了终日留在那里,没有什么能满足她。因此,她派人去搬运她的家具和器物,在我们的楼上房间安顿下来”。

[81]

过了一段时间,杰姆达妮怀孕了,“身子越来越重……她殷切地希望生‘一个可爱的小威廉先生’”。

直到8月4日,她的身体一直很健康,精神状态也很好。8月4日这一天,我吃了早饭并和她愉快地聊天之后,就去法院大楼处理一个相当重要的案件。我在那里待了还不到一个小时,我的几名仆人就惊慌失措地跑来告诉我,夫人快不行了。我立刻回家,发现我那可怜的姑娘已经昏迷不醒、牙关紧锁,没有任何力量能让她张嘴。她刚生下一个健康漂亮的孩子,皮肤相当白皙。

希基得知,当杰姆达妮“在剧烈的痛苦中煎熬了一个小时”之后,生下了一个孩子,但孟加拉产婆(希基的欧洲医生黑尔当时外出了)告诉她应该躺着不动,因为她怀的是双胞胎,“还有一个孩子要出生。可怜的痛苦不堪的姑娘吓坏了,她发出一声剧烈的尖叫,立刻就猛烈地抽搐起来……”

黑尔医生在我到家五分钟后赶来了,他对她的状况感到非常惊讶和担心。他无法解释她为什么会陷入这种状态。通过医生施用的强效药物,她在半小时内恢复了知觉和语言能力,她非常热切地鼓励和安慰我,说她毫不怀疑自己会好起来的。黑尔医生还向我保证,危险的抽搐已经结束,一切都会如我们所愿。带着这样令人宽慰的保证,我又去法院处理公务。但我又一次被匆匆地召去照顾我那垂死的爱人。她突然又一次发病,再也没有恢复过来,一直处于中风状态。晚上9点,她在昏迷中与世长辞。

伤心欲绝的希基写道:“就这样,我失去了温柔而又深情的姑娘。任何一个男人,要是拥有这样的姑娘,都是他的莫大福气。” [82] 几个月后,他才从悲痛中振作起来,继续在加尔各答法院工作。

与伊斯兰教相比,英国人较难接触到,也较难接受印度教与印度教文化,至少部分原因是许多印度教徒认为英国人是不可接触的“贱民”,拒绝与他们一起吃饭,因此在某种程度上限制了双方社交的可能性。不过,这并没有吓退许多热心崇拜印度教的英国人。而且,作为学术研究的主题,早期在加尔各答的英国人更重视印度教,而不是伊斯兰教。

1775年3月,二十三岁的东印度公司官员纳撒尼尔·布拉西·哈尔海德出版了他翻译的《印度教法典》。 [83] “印度人的智慧”就这样第一次被展示在英国人眼前,他们的反应极其热烈。正如《批判评论》的评论作者所写的那样:

这是最令人赞叹的杰作……[我们]相信,即使是地球上这个开明的地区[欧洲],也产生不了如此伟大的作品,它完全超越了偏见和教士群体的那种狭隘而庸俗的层面。现代哲学中最可亲的部分,与几个未曾受过正式教育的印度婆罗门的那种广泛的慈善、全面的仁爱相比,也黯然失色……哈尔海德先生的翻译工作,为他的国家、为整个世界做的贡献,远远超过所有在印度发迹的英国富豪的财富,而正是那些英国富豪洗劫了这些可怜人的国家……财富不是英国从印度获得的唯一东西,也不是英国从印度获得的最有价值的东西。 [84]

埃德蒙·伯克

表示同意。他读了哈尔海德的书之后(根据查尔斯·詹姆斯·福克斯

表示同意。他读了哈尔海德的书之后(根据查尔斯·詹姆斯·福克斯

的说法)就“对印度教徒的虔诚表示钦佩,对他们的神圣宗教和神圣信仰抱有一种近乎虔诚的敬畏”。伯克在议会宣称:“凡是确立了印度教的地方,国家都繁荣昌盛。”

[85]

当时仍是理性时代,很多英国人对基督教的较不宽容和狭隘的方面失去了信心,加上对欧洲以外文明的兴趣日渐浓厚,就形成了一种开明而开放的知识氛围,愿意接受哈尔海德所称的印度教的核心思想。

的说法)就“对印度教徒的虔诚表示钦佩,对他们的神圣宗教和神圣信仰抱有一种近乎虔诚的敬畏”。伯克在议会宣称:“凡是确立了印度教的地方,国家都繁荣昌盛。”

[85]

当时仍是理性时代,很多英国人对基督教的较不宽容和狭隘的方面失去了信心,加上对欧洲以外文明的兴趣日渐浓厚,就形成了一种开明而开放的知识氛围,愿意接受哈尔海德所称的印度教的核心思想。

1784年1月15日,加尔各答新的最高法院大法官威廉·琼斯爵士来到了这个充满智识激情的舞台。在加尔各答登陆不到六个星期后,琼斯召集了三十位志同道合的人士,成立了一个“研究亚洲历史、博物学、文物、艺术、科学和文学的学会”。该学会的赞助人是历任英印总督中最开明的沃伦·黑斯廷斯,他也对印度教热情洋溢。黑斯廷斯宣称:“实际上,我爱印度比爱自己的祖国更多一些。” [86] 在琼斯和黑斯廷斯的领导下,孟加拉亚洲学会迅速成为全世界对印度教的兴趣骤然爆发的催化剂。亚洲学会与孟加拉本土知识分子建立了长久的联系,并引领一代代学者去探寻印度历史与文明最深层次的根源。琼斯和黑斯廷斯等人希望通过这种方式教育欧洲,帮助欧洲人去了解这个相对不为人知的文明。正如黑斯廷斯所言:“这些研究与实用无关,而是要传播一种慷慨的情感……当英国人对印度的主宰早已结束,当财富与权力的源泉早已被世人遗忘的时候……[印度的经典]仍将存世。” [87]

不久之后,琼斯来到了距离加尔各答60英里的恒河上游的克里希纳纳加尔。在那里,他穿上了当地印度风格的宽松的白棉布服装,租了一间“完全用植物材料”建造的平房。在这里,他与婆罗门一起生活,他们帮助他学习梵文。他很快意识到,这种语言“比希腊文更完美,比拉丁文更丰富,比两者都更精致”。在梵文文学方面,琼斯每天都会发现一些令他激动不已的奇迹。“我爱上了牧女

,”他在抵达不久之后写道,“我迷上了黑天

,”他在抵达不久之后写道,“我迷上了黑天

,并且是罗摩

,并且是罗摩

的狂热崇拜者。我第一次读《伊利亚特》时觉得埃阿斯或阿喀琉斯很伟大,但如今在我眼中,阿周那、怖军和《摩诃婆罗多》的勇士们的地位更高。”

的狂热崇拜者。我第一次读《伊利亚特》时觉得埃阿斯或阿喀琉斯很伟大,但如今在我眼中,阿周那、怖军和《摩诃婆罗多》的勇士们的地位更高。”

琼斯的许多书信似乎都是在克里希纳纳加尔写的。他在给一位朋友的信中写道:“我同意你的意见,向泉水和河流表示崇拜;我很快就要沿着恒河逆流而上,走向大神亚穆纳的神圣河岸。”他恭喜一位笔友找到了一本保存完好的《薄伽梵歌》

,祝贺另一位笔友学会了唱“印度斯坦歌谣”。前一天,他还在往北方寄信,请求瓦拉纳西的班智达

,祝贺另一位笔友学会了唱“印度斯坦歌谣”。前一天,他还在往北方寄信,请求瓦拉纳西的班智达

提供某位神明的不同名号和化身的信息,第二天他又推荐加尔各答的医生尝试各种阿育吠陀疗法

提供某位神明的不同名号和化身的信息,第二天他又推荐加尔各答的医生尝试各种阿育吠陀疗法

。琼斯写道,在印度,他发现了世外桃源。

[88]

蚁垤

。琼斯写道,在印度,他发现了世外桃源。

[88]

蚁垤

是新的荷马,《罗摩衍那》是新的《奥德赛》。可能性似乎无穷无尽。

是新的荷马,《罗摩衍那》是新的《奥德赛》。可能性似乎无穷无尽。

尽管加尔各答的英国梵文学者热情澎湃,但他们对印度教的兴趣很少超出学术的范围。虽然琼斯对轮回的观念表现出一种依恋,他却仍然是英国圣公会的虔诚信徒。“我不是印度教徒,”他写道,“但我认为,印度教徒关于人类未来状态的学说,比基督徒灌输的关于无止境惩罚的恐怖观点更合理,更虔诚,更有可能防止人们去做坏事。” [89] 但也有一些人走得更远。从技术上讲,皈依印度教是不可能的:印度教不仅是一种宗教,也是一种社会制度,所以一个人必须生来就是印度教徒;印度教在传统上没有皈依仪式。不过,似乎没有人把这一点告诉“印度教徒斯图尔特”。

关于这个奇怪的爱尔兰人,我们知道的不多。他于18世纪80年代来到印度,当时他还只有十几岁;但他似乎立即就被印度教吸引了。在他抵达加尔各答一年之后,他就接受了印度教的一种风俗并一直坚持到死:每天早上从他的家步行到恒河里沐浴,并按照印度教的习俗崇拜恒河。正如《亚洲杂志》上的讣告所说:“斯图尔特将军以极大的热情研究了这个国家的土著的语言、礼仪和习俗,他与他们的亲密关系,以及他对他们的思想和偏见的容忍,或者说是遵从,为他赢得了‘印度教徒斯图尔特’这个绰号。我们相信,读者诸君对他的这个绰号很熟悉。”

[90]

在他的著作中,他明确地自称为印度教的“皈依者”。

斯图尔特的军中同袍,包括那些本身就对印度充满好感的人,也从来不知道该如何看待这位将军。有一次,“印度教徒斯图尔特”被任命为印度中部最大的骑兵兵站的指挥官,他在那里的副手是詹姆斯·柯克帕特里克的老熟人威廉·林奈·加德纳。加德纳和柯克帕特里克一样,几乎肯定皈依了伊斯兰教。加德纳写给表弟的信让我们可以了解到,东印度公司军队的这个怪异的前哨据点(正副指挥官分别皈依了印度的两种互相竞争的宗教)的生活是什么样子。

加德纳的信中第一次提到“印度教徒斯图尔特”的时候,正值前任将军即将卸任并已经宣布由斯图尔特接任之际。“沃森将军今天早上离开了我们,”加德纳写道,“尽管他人很好,很善良,但我很高兴他走了,因为告别晚宴是最骇人听闻的事情,尤其是当一个人的忠诚度是用他能喝下多少瓶酒来衡量的时候。我想,他的继任者斯图尔特将军不会以自己的胃容量或脑袋的坚固程度为荣,因为他经常供奉神明,并且避免看到牛肉。”

从这时起,斯图尔特就经常在加德纳的书信中,以“班智达将军”或“班智达斯图尔特”的昵称出现。有一次,加德纳写道:“将军是个怪人。他写信给我,要我到楚克拉河坛

去找他,那是印度教徒,尤其是女人洗澡的地方!他要在这个地方建造一座宝塔[印度教神庙]!他用‘胜利属于罗摩和悉多’的话向每一个印度教徒致敬!”另一次,加德纳写道,他不得不暂时接过兵站的指挥权,因为将军计划去参加大壶节

去找他,那是印度教徒,尤其是女人洗澡的地方!他要在这个地方建造一座宝塔[印度教神庙]!他用‘胜利属于罗摩和悉多’的话向每一个印度教徒致敬!”另一次,加德纳写道,他不得不暂时接过兵站的指挥权,因为将军计划去参加大壶节

活动,沐浴一周。还有一次,加德纳写道,一位朋友刚从萨格尔

活动,沐浴一周。还有一次,加德纳写道,一位朋友刚从萨格尔

每周一次的马市回来。在集市上,他发现斯图尔特坐着,“周围有十几个赤身裸体的法基尔,他们在他头上双手合十,为他降福”。

每周一次的马市回来。在集市上,他发现斯图尔特坐着,“周围有十几个赤身裸体的法基尔,他们在他头上双手合十,为他降福”。

斯图尔特不仅欣赏印度的宗教,还是印度教徒女子及其衣品的热情爱好者。19世纪初,他在《加尔各答电讯报》上发表了一系列出人意料的文章,试图说服该城的欧洲女子穿纱丽,理由是它比当时的欧洲时装更有吸引力,并警告说,如果不穿纱丽,英国女子就没有希望与印度女子媲美。

大多数印度教徒女子的身材相对较矮,外表却非常丰满妖娆。这种丰满赏心悦目;这种坚挺让人心醉神迷;光洁的皮肤、妩媚的神情、优雅端庄的举止,让她们具有普遍的吸引力……新割的青草也比不上她们的气息那么甜美……我见过一些印度教徒女士,身材如此精致,四肢如此灵动,眼神如此有神,你必须承认,她们不比欧洲最有名的美女差。我已经开始认为,铜色脸庞的耀眼明亮,比欧洲女人苍白和病态的肤色要美得多。 [91]

斯图尔特对印度教所有事物的极度热情绝对是不寻常的,但英国人对印度教表示尊重并参加其仪式,并不是稀罕的事情。这一时期的资料经常提到公司官员参加印度教的法会,在神庙中赠送礼物并参与祭祀。例如,詹姆斯·格兰特向瓦拉纳西的难近母

神庙赠送了一座时钟,因为当他和妻儿被卷入神庙对面的恒河漩涡时,那里的祭司曾为他的安全祈祷。

[92]

大约在同一时期,英国人带着军乐队游行到时母

神庙赠送了一座时钟,因为当他和妻儿被卷入神庙对面的恒河漩涡时,那里的祭司曾为他的安全祈祷。

[92]

大约在同一时期,英国人带着军乐队游行到时母

神庙,庆祝《亚眠条约》的签订。

[93]

神庙,庆祝《亚眠条约》的签订。

[93]

印度教文献也证实了英国人的开放态度。根据一部涉及这一时期的泰米尔史书,理查德·马修斯将军在一些婆罗门的建议下,在塔科拉姆

的一座神庙向印度教神灵祈祷,以治疗严重的胃痛。据这部史书的匿名作者说,马修斯的病被成功治愈,后来他慷慨解囊,向神庙捐赠财物。在故事的开头,将军在神庙附近扎营,他的部队希望使用神庙的泉水。但在他的“贱民和低种姓随从”进入神庙后,“通常通过牛嘴雕塑[以喷射方式]流出、水柱粗如象鼻”的泉水神秘地消失了。

的一座神庙向印度教神灵祈祷,以治疗严重的胃痛。据这部史书的匿名作者说,马修斯的病被成功治愈,后来他慷慨解囊,向神庙捐赠财物。在故事的开头,将军在神庙附近扎营,他的部队希望使用神庙的泉水。但在他的“贱民和低种姓随从”进入神庙后,“通常通过牛嘴雕塑[以喷射方式]流出、水柱粗如象鼻”的泉水神秘地消失了。

然后,将军答应给钱来支付“护摩”[Homa,供奉火的净化仪式]的费用,使水能像以前一样从牛嘴里流出来。但婆罗门回答说,他们没办法让水像以前一样流出来,于是,将军对婆罗门很生气,让他们各回各家,他则回到自己的帐篷。

当天晚上,将军的肠胃剧烈疼痛,有可能危及生命。他认为这是由于他强行进入宝塔并查看每个地方,于是派人去找祭司,并询问他们。他们建议他向神祈祷,神会治愈他的病症。第二天早上,马修斯将军来到塔中,站在神的面前,在那里向神祈祷;然后他回到自己的帐篷,就在这时,他的病痛消失了。于是,这位先生向神赠送了1000枚宝塔币

,并命令婆罗门继续礼拜神明;他还给一些村庄增加了宗教津贴。于是,祭司把一些牛带进塔里,举行了净化仪式;他们召集婆罗门,并为了神的缘故,招待所有人;于是,之前从牛嘴雕塑喷射出来、水柱粗如象鼻的水,又开始喷射了。

,并命令婆罗门继续礼拜神明;他还给一些村庄增加了宗教津贴。于是,祭司把一些牛带进塔里,举行了净化仪式;他们召集婆罗门,并为了神的缘故,招待所有人;于是,之前从牛嘴雕塑喷射出来、水柱粗如象鼻的水,又开始喷射了。

“马修斯将军,”作者补充道,“在那个地方待了六个月;他经常让人把牛嘴雕塑里喷射出的水送到他那里,供他饮用……将军走时把他的小妾留在了这个地方。”

并非所有的东印度公司官员都认同斯图尔特将军和马修斯将军对印度的热情,尤其是对印度教的热情。

最有力的批评者是公司的董事之一查尔斯·格兰特。格兰特是英国最早的福音派基督徒之一,他把他的原教旨主义宗教观点带进了东印度公司的会议室。他写道:“很难想象有哪个民族比他们(印度教徒)被迷信禁锢得更彻底。”他在1787年提议发起传教运动,让这个被他描述为“普遍地、完全地腐化了……极端盲目,极端堕落,极端可怜”的民族皈依基督教。

[94]

在几十年内,传教士(最初以丹麦人的定居点塞兰坡

为基地)开始从根本上改变英国人对印度教徒的看法。英国人不再像琼斯和黑斯廷斯那样,将印度教徒视为崇高而古老的智慧的传承者。在英国人眼中,印度教徒变成了仅仅是“可怜的愚昧的异教徒”,甚至是“放荡无耻的多神教徒”。很多英国人希望,至少有部分印度教徒在急切地等待着皈依基督教,并由此走上文明之路。

为基地)开始从根本上改变英国人对印度教徒的看法。英国人不再像琼斯和黑斯廷斯那样,将印度教徒视为崇高而古老的智慧的传承者。在英国人眼中,印度教徒变成了仅仅是“可怜的愚昧的异教徒”,甚至是“放荡无耻的多神教徒”。很多英国人希望,至少有部分印度教徒在急切地等待着皈依基督教,并由此走上文明之路。

R.安斯利牧师是格兰特的传教士的一个典型。安斯利写了一本《英国人在印度的偶像崇拜》,印刷出版后向英国本土的福音派信徒传播。在这部书中,容易激动的安斯利写到了他参观奥里萨地区一座神庙的经历。“我参观了死亡之谷!”他告诉噤若寒蝉的会众,“我看到了黑暗之穴!”这篇布道文用了将近二十页的篇幅,描述了安斯利牧师目睹的“罪恶和令人作呕的场面”。令人失望的是,这些所谓的“罪恶的场面”其实只不过是公司官员协助印度教徒举行仪式而已。对于奥里萨的贾格纳

战车游行,安斯利评论道:“英国人为偶像崇拜的仪式提供了布和幔子。那种恐怖难以言表……居然有一些欧洲绅士鼓励举行这些仪式,并向偶像献礼,还经常跪地参拜!”

[95]

战车游行,安斯利评论道:“英国人为偶像崇拜的仪式提供了布和幔子。那种恐怖难以言表……居然有一些欧洲绅士鼓励举行这些仪式,并向偶像献礼,还经常跪地参拜!”

[95]

亚历山大·汤普森牧师是最直言不讳的传教士之一。他一生都在谴责印度教的“罪恶”,退休后专门写了题为《政府与印度偶像崇拜的关系》的语气激烈的长篇大论。 [96] 汤普森认为,18世纪末东印度公司官员的热情是印度教大复兴的主要原因之一。回顾18世纪90年代,他提醒读者:

[东印度公司]政府的主要官员[在当时]属于一个特殊的阶层。1790年至1820年,那些拥有最丰富的经验,并在印度担任最高职务的人,总的来说是一群没有宗教信仰的人:他们赞同印度教多于基督教,赞成《古兰经》多于《圣经》。有些人因为害怕民众叛乱而憎恨传教士,有些人反对传教则是因为他们的心“被美丽的偶像崇拜者诱惑,拜倒在丑恶的偶像脚下”。 [97]

所谓的“婆罗门化”的英国人在传教士的冲击面前,并没有不战而降。正是为了反对福音派的不宽容,“印度教徒斯图尔特”匿名出版了一本题为《为印度教徒辩护》的小册子。 [98] 在这本小册子里,他试图阻止欧洲传教士向印度教徒传教的企图;他认为,“在道德推理的原则上,印度教不需要基督教的温和之手,印度教的信徒本身就能成为文明社会所要求的正派而有德的人民”。关于传教士动辄嘲笑的印度教神话,斯图尔特写道:“每当我环顾四周,在恢宏的印度教神话当中,我发现了披着寓言外衣的虔诚:我看到道德与每一个故事融合在一起;而且,根据我自己的判断,印度教神话似乎是世界上有史以来最完整、最充分的道德寓言体系。”他还指出,《吠陀》是“在遥远的上古写成的,在那个时期,我们在森林里的野蛮祖先也许还没有意识到有神的存在;毫无疑问,那时的他们对灵魂不朽的光荣学说也很陌生,而这种学说最早是在印度斯坦产生的”。

斯图尔特为印度教辩护引发的反应,体现了18世纪末19世纪初英国人对印度的态度开始发生怎样的变化。一场全面的文字论战爆发了,写作《为印度教徒辩护》的匿名的“孟加拉军官”(斯图尔特)遭到愤怒的攻击,他被谴责为“异教徒”和“多神教徒”。 [99]

反对斯图尔特的不仅仅是传教士,他的同袍也变得同样尖刻。一位感到惊恐的军官写道:“读者诸君,虽然这听起来不可思议,但此时此刻,公司里就有一位英国将军,他遵守印度教徒的所有习俗,在他们的神庙里献祭,随身携带他们的偶像,由法基尔陪伴他、为他准备膳食。他没有被当作疯子对待,但如果把他的诸多偶像、法基尔和宗教典籍放在精神病院的某个角落,远离那些更理性和不幸的病人,也许不算错。” [100]

就连过路的旅行者也开始无情地攻击日益孤立的斯图尔特。“有一件事情让我难以置信,”伊丽莎白·芬顿在日记中写道,“这里有一个英国人,在基督教国家出生和受教育,却成了这种异教崇拜的可怜而堕落的参与者。他的名字是S将军,多年来他采纳了这些人的风俗习惯和宗教,如果那些东西算得上宗教的话;大家一般认为他的头脑是正常的,甚至说他是个有才干的人。”她带着惊恐之情停下笔,但只是为她那上气不接下气的咆哮加上第二个分号,然后继续写道:“这让我不禁停顿下来,努力去理解他为什么会有这种妄想,但我再怎么努力都不明白。那些按上帝的旨意要生在黑暗中的人,是不需要为自己的这种境况负责任的;但是,曾经生活在基督教光明中的人,竟然自愿放弃基督教的希望,这实在是太可怕了。” [101]

“印度教徒斯图尔特”并不是唯一面临批评的人。在整个印度,随着18世纪向19世纪过渡,英国人的态度正在发生变化。那些对印度教、印度习俗,甚至对他们的印度妻子和混血子女表现出过多热情的人,会发现社会对他们的敌意越来越大。

戴维·黑尔是一名苏格兰钟表匠,他在加尔各答创办了印度学院。当他死于霍乱之后,教会居然拒绝为他举行基督教葬礼,理由是他更像印度教徒而不是基督徒。

[102]

还有许多人发现他们的印度化生活方式导致他们的晋升受阻。1798年,有人发现,驻扎在比哈尔的英国税务官弗朗西斯·吉兰德斯与菩提伽耶的神庙联系过于紧密,并向该神庙捐赠了一座时钟。于是,伦敦的公司董事们写信给英印总督,对基督徒竟然参加“异教徒”的仪式表示惊恐。

[103]

稍晚之后,弗雷德里克·肖尔发现,他采用土著服饰的做法激怒了加尔各答那些日益目空一切的官员。政府明令禁止公司雇员穿戴除欧洲服饰以外的任何服饰。第二年,军队也发布了类似的命令,禁止欧洲军官庆祝侯丽节

。“异教节日”,以及赌博、纳妾、贪污和醉酒,都是在这种新环境里要坚决制止的事情。英国当局开始与印度划清界限。

。“异教节日”,以及赌博、纳妾、贪污和醉酒,都是在这种新环境里要坚决制止的事情。英国当局开始与印度划清界限。

18世纪80年代末,种族和民族的等级观念也开始出现,新兴的英印混血社区首当其冲地受到这种新的不宽容精神的影响。从1786年起,在新任总督康沃利斯勋爵的领导下,东印度公司出台了一系列法规,禁止英国人与印度妻子所生的孩子成为东印度公司的雇员。康沃利斯前不久在约克镇被乔治·华盛顿击败,刚刚来到印度。他决心确保印度永远不会出现一个定居的殖民者阶层来挑战英国的统治,就像北美殖民者曾经让他蒙羞那样。

就是为了这个目的,东印度公司于1786年发布了一道命令,禁止英国军人的混血孤儿去英国受教育,因为那样的话,他们就会有资格成为东印度公司军队的军官。1791年,东印度公司又颁布了一道新命令,禁止父母双方有一方有印度血统的人到东印度公司的民政、军事或海事部门工作。1795年,公司颁布了更多法规,又一次明确规定,只有父母双方均为欧洲人的人才有资格成为东印度公司军队的军官,混血儿顶多可以成为军队的“笛手、鼓手、乐师和马蹄铁匠人”。英国人与印度女子生的孩子还和他们的英国父亲一样,被禁止拥有土地。所以英印混血儿被排挤在所有最明显的发财致富的道路之外,他们很快就发现自己在社会上只有下坡路可走。这种现象持续到一个世纪之后,那时英印混血儿的职业主要是小职员和火车司机。 [104]

因为混血儿在印度的前途受限,那些足够富裕的公司雇员往往会把混血子女送回英国家中。许多混血儿成功地融入英国上流社会,有的甚至获得高位。19世纪初的英国首相利物浦勋爵就是英印混血儿的后裔。

[105]

但是肤色非常重要。加尔各答经纪人约翰·帕尔默在讨论如何安顿他的三个失去父母的混血继孙时,曾写信给沃伦·黑斯廷斯:“两个年龄最大的孩子几乎和欧洲儿童一样皮肤白皙……应该把他们送到欧洲去。如果最小的孩子的肤色可以混得过去[即被当作白人]的话,我可以把他也送去欧洲。但由于我每天都能看到在国内养育[深肤色的]土著孩子造成的有害后果,我自己心里也有一个疑问,那就是,应不应当把第三个孩子也送去英国。”最后决定,那个“黑”孩子应该留在印度,将来努力做一名职员,而其他孩子则被送往英国,在那里碰碰运气。

在加尔各答新近产生但愈演愈烈的偏见伤害了很多群体,英印混血儿只是其中之一。在康沃利斯的领导下,一个人只要不是欧洲人,就会受到威廉堡

公司总部那些越来越趾高气扬的官员的蔑视。1786年,约翰·帕尔默的父亲威廉·帕尔默将军

公司总部那些越来越趾高气扬的官员的蔑视。1786年,约翰·帕尔默的父亲威廉·帕尔默将军

(后来成为柯克帕特里克最亲密的伙伴和盟友之一)写信给他的朋友戴维·安德森,对刚到加尔各答的康沃利斯规定的涉及印度政要的新礼节表示大失所望。帕尔默将军写道:“印度的权贵们受到最冷淡、最粗暴无礼的接待,我可以向你保证,他们能观察和体会到这一点,他们一定会满腹怨恨。”

(后来成为柯克帕特里克最亲密的伙伴和盟友之一)写信给他的朋友戴维·安德森,对刚到加尔各答的康沃利斯规定的涉及印度政要的新礼节表示大失所望。帕尔默将军写道:“印度的权贵们受到最冷淡、最粗暴无礼的接待,我可以向你保证,他们能观察和体会到这一点,他们一定会满腹怨恨。”

这些新的种族态度影响了英国人和印度人关系的方方面面。“孟加拉遗嘱”显示,正是在这个时期,提到印度伴侣的遗嘱和财产清单的数量开始下降:1780年和1785年,每三份遗嘱中就有一份向印度伴侣遗赠财产,但之后这样的遗嘱就急剧减少。从1805年到1810年,每四份遗嘱中有一份提到印度伴侣;到1830年,每六份遗嘱中有一份提到印度伴侣;到19世纪中叶,几乎没有一份遗嘱提到印度伴侣。1825年出版的托马斯·威廉森的《东印度手册》第二版完全删除了所有提及印度伴侣的内容,

而18世纪在印度的英国名人的传记和回忆录,凡是提到他们的印度妻子的,都在19世纪初被重新编辑,所以较晚的版本都删除了关于他们的印度伴侣的文字。以绰号“柯林斯国王”的约翰·柯林斯为例,他是英国在马拉塔人领袖辛迪亚的宫廷的常驻代表,布莱基斯顿少校的《印度斯坦十二年军事历险记》第一版中提到柯林斯拥有自己的“后宫”,该书的较晚版本就删掉了这一段。

[106]

而18世纪在印度的英国名人的传记和回忆录,凡是提到他们的印度妻子的,都在19世纪初被重新编辑,所以较晚的版本都删除了关于他们的印度伴侣的文字。以绰号“柯林斯国王”的约翰·柯林斯为例,他是英国在马拉塔人领袖辛迪亚的宫廷的常驻代表,布莱基斯顿少校的《印度斯坦十二年军事历险记》第一版中提到柯林斯拥有自己的“后宫”,该书的较晚版本就删掉了这一段。

[106]

在加尔各答,采用印度习俗的英国人开始成为惊讶的对象,有时甚至受到嘲笑。19世纪初,“模仿穆斯林留络腮胡子、戴头巾”的英国男人越来越受到“讥笑”。

[107]

咖喱不再是宴会上可以被接受的菜肴:“宴会上的美食包括密封罐头装的三文鱼、红鲱鱼、奶酪、烟熏西鲱、覆盆子果酱和干果;这些食品来自欧洲,有时很难买到,因此很受重视。”

[108]

印度宽松裤(Pyjama)

第一次成为英国人睡觉时穿的衣服,而不是白天穿的服装。1813年,托马斯·威廉森在《在印度的欧洲人》一书中写道:“在过去,欧洲人几乎个个都抽印度的……水烟或烟斗。但是随着时间流逝,这种奢侈越来越少见,如今三个欧洲人当中不一定有一个会抽。”

[109]

要不了多久,欧洲人就不再抽水烟,就像他们不再娶印度女人为妻一样。

第一次成为英国人睡觉时穿的衣服,而不是白天穿的服装。1813年,托马斯·威廉森在《在印度的欧洲人》一书中写道:“在过去,欧洲人几乎个个都抽印度的……水烟或烟斗。但是随着时间流逝,这种奢侈越来越少见,如今三个欧洲人当中不一定有一个会抽。”

[109]

要不了多久,欧洲人就不再抽水烟,就像他们不再娶印度女人为妻一样。

但是,这都是加尔各答的情况,而居住在三个管辖区城镇的城墙之外的公司雇员就不一定了。如果一个年轻的公司职员头脑灵光,学会了当地语言,考试成绩也很好,他仍有可能被派往英国设在某个独立的印度朝廷的常驻代表府。在那里,他可能是方圆几百英里内唯一受过教育的欧洲人。在这种情况下,尤其是如果他身处海德拉巴或勒克瑙这样的印度-伊斯兰混合文化中心,或乌代浦这样比较灵活的拉杰普特宫廷,他就不得不从印度环境中寻找最亲密的朋友、语言方式和思维方式,以及性伴侣。 [110]

与管辖区城镇的孤立世界相比,在这些伟大的莫卧儿文化中心,穿印度服装、娶印度妻子、过着英国-莫卧儿混合的生活,总是更受欢迎,英国人的变化也更有戏剧性。不过,从18世纪90年代到19世纪30年代,在加尔各答公认可接受的、恰当的行为方式与印度各宫廷的英国常驻代表府认为完全适当的行为方式之间出现了分歧,例如,当英国驻印度总司令的夫人、令人生畏的玛丽亚·纽金特夫人访问德里时,她被那里的景象吓坏了。她说,“本土化”的不仅仅是常驻代表戴维·奥克特洛尼爵士,他的助手威廉·弗雷泽和爱德华·加德纳更糟糕。她在日记中写道:“我要谈谈加德纳先生和弗雷泽先生,他们现在还在我们的队伍中。他们都蓄着巨大的络腮胡子,而且都不肯吃牛肉或猪肉。他们与其说是基督徒,不如说是印度教徒。他们两人都很聪明,很有智慧,却十分古怪;而且,他们很早就来到这个国家,形成了一些意见和偏见,所以他们几乎可以算是土著。我们一起谈话的时候,我努力暗示了每一件我认为会对他们有影响的事情。我谈起他们从小信奉的宗教,谈起他们的朋友,说这些朋友会对他们的络腮胡子、长胡须等感到惊愕和震惊。”“我们讨论了这些事情,”纽金特夫人总结道,“我还是希望他们会考虑这一点。” [111]

两个世界渐行渐远。詹姆斯·阿基利斯·柯克帕特里克正是落入了这种日益扩大的文化误解的鸿沟。如果说这种差距在19世纪的头几年扩大成了深渊,那主要是由于一个人的影响。

1797年11月8日,爱尔兰小贵族韦尔斯利勋爵从英国启程前往印度。他接受了任命,将担任孟加拉总督和英国在印度的最高政府首脑。近三百年来,来到南亚次大陆的欧洲人一直在以千奇百怪的方式融入印度社会。这种进程此时已接近尾声。越来越多的欧洲人感到从印度学不到什么,也越来越不愿意去探索新事物。欧洲人此时认为,印度是他们进行无情而有利可图的扩张的合适场所,在那里可以获得荣誉和财富,让所有参与者受益。英国人需要改变和征服印度,而不是让自己被印度改变和征服。

韦尔斯利勋爵决心不仅要把这种新的帝国主义方针变成自己的原则,而且要淋漓尽致地践行这种方针。他的帝国主义政策将会基本建立英属印度的主要上层建筑,它将一直存续到1947年。他还带来了傲慢和不屑的英国种族主义态度,正是这些态度支撑和维持了英属印度。

[1] ‘Report of an Examination instituted by the direction of his Excellency the most noble Governor General,Fort St. George zth Nov 1801’OIOC HM464.关于马德拉斯政府大楼,见Sten Nilsson, European Architecture in India 1750-1850 (London,1968)and Mark Bence-Jones, Palaces of the Raj (London,1973)。

[2] Annemarie Schimmel, Islam in the Indian Subcontinent (Leiden-Koln,1980),p.111.

[3] Wellington, Supplementary Despatches & Memoranda,Vol.II ,p.174,‘Memorandum of Conversations which passed between Seyd-oo-Dowlah,Captain Ogg,and Colonel Wellesley,and between Meer Allum and Colonel Wellesley,Dummul 26th Sept 1800’.

[4] Quoted by Sir Penderel Moon, The British Conquest and Dominion of India (London,1989),p.277.

[5] Stanley Lane-Poole, Aurangzeb and the Decay of the Mughal Empire (London,1890),p.19.

[6] Castanheda, Historia do Descobrimento e Conquista da India peolos Portugueses ,Vol.I,III-43,p.107,and quoted in Maria A.L. Cruz,‘Exiles and Renegades in Early Sixteenth Century Portuguese India’,in The Indian Economic and Social History Review ,XXIII,3(1986),p.9.

[7] J.H. Van Linschoten, The Voyage of John Huyghen Van Linschoten to the East Indies (2 vols,London,1885;original Dutch edition 1598),p.205.

[8] J.H. Van Linschoten, The Voyage of John Huyghen Van Linschoten to the East Indies (2 vols,London,1885;original Dutch edition 1598),p.213.

[9] Jean-Baptiste Tavernier(trans. V. Ball,ed. W.Crooke), Travels in India (2 vols,Oxford,1925).

[10] J.H. Van Linschoten, The Voyage of John Huyghen Van Linschoten to the East Indies (2 vols,London,1885;original Dutch edition 1598),Vol.1,pp.207-8.

[11] J.H. Van Linschoten, The Voyage of John Huyghen Van Linschoten to the East Indies (2 vols,London,1885;original Dutch edition 1598),Vol.1,pp.206-10,212-14. See also M.N. Pearson, The New Cambridge History of India 1.1:The Portuguese in India (Cambridge,1987),pp.98-119.

[12] Quoted in M.N. Pearson, The New Cambridge History of India 1.1:The Portuguese in India (Cambridge,1987),p.87.

[13] J.H. Van Linschoten, The Voyage of John Huyghen Van Linschoten to the East Indies (2 vols,London,1885;original Dutch edition 1598),Vol. 1,p.184.

[14] 有一名旅行者讲了个故事,说他在果阿接受宴请时,从宗教裁判所来了一名信使,给宴会的东道主送来一封短信。东道主“顿时面色煞白,心事重重、浑身战栗地拆开信”,以为自己要被裁判所逮捕了。但实际上宗教法官只是想从他的果园里讨一些芒果。于是东道主赶紧摘了芒果送去;“当晚他就砍伐了自己的芒果树,以确保家里没有任何东西会吸引宗教裁判所的注意”。印度教民族主义者对宗教裁判所的看法,见A.K. Priolkar, The Goa Inquisition (Bombay,1961)。另见Sanjay Subrahmaniyam, The Portuguese Empire in Asia:A Political and Economic History (London,1993),pp.83-4。——原书注

[15] Geoffrey Parker, The Military Revolution (Oxford,1988),p.129.

[16] See Cruz,Maria Augusta Lima,‘Exiles and Renegades in Early Sixteenth Century Portuguese India’,in Indian Economic and Social History Review ,ⅩⅩⅢ,3,p.11.

[17] G.V. Scammell,‘European Exiles,Renegades and Outlaws and the Maritime Economy of Asia C.1500-1750’,in Modern Asian Studies ,Vol.26,No.4(1992),pp.641-61.

[18] See A.R. Disney, Twilight of the Pepper Empire:Portuguese Trade in South West India in the Early Seventeenth Century (Harvard,1978),p.21.

[19] From a manuscript in the OIOC by Mirza Mohd Bux ‘Ashoob’,‘ Tarikh i-Shadaat e Farrukhsiyar va juloos e Mohd Shah ’,f.266a,quoted by S. Inayat A.Zaidi,‘French Mercenaries in the Armies of South Asian States 1499-1833’,in Indo-French Relations:History and Perspectives (Delhi,1990),pp.51-78.

[20] Sanjay Subrahmaniyam, The Portuguese Empire in Asia:A Political and Economic History (London,1993),p.254.

[21] William Foster(ed.), Early Travels in India 1583-1619 (London,1921)pp.203-4.

[22] 当然,在这个时期,在伊斯兰世界之外,欧洲人跨越文化界限和“土著化”的例子不胜枚举。威廉·约翰逊爵士(绰号“莫霍克从男爵”)在今天的纽约州境内娶了两个易洛魁妻子;好几个形迹可疑的苏格兰人在洪都拉斯自立为统治者;“武士威廉”,即威廉·亚当斯在17世纪的日本为幕府效力;还有砂拉越的“白人王公”詹姆斯·布鲁克。See J.T. Flexner, Mohawk Baronet:Sir William Johnson of New York (New York,1959);Kirk Swineheart, Molly’s War (Hodder & Stoughton,2008);Giles Milton, Samurai William (London,2002);Steven Runciman, The White Rajahs:A History of Sarawak from 1841 to 1946 (Cambridge,1960);also John Demos’s gripping The Unredeemed Captive:A Family Story from Early America (New York,1994).——原书注

[23] Nabil Matar, Islam in Britain 1558-1685 (Cambridge,1998),p.7.

[24] Nabil Matar, Islam in Britain 1558-1685 (Cambridge,1998),p.37.

[25] Thomas Pellow(ed. Robert Brown), The Adventures of Thomas Pellow,of Penryn,Mariner (London,1890),p.103;also quoted in Nabil Matar, Islam in Britain 1558-1685 (Cambridge,1998),p.39.

[26] Samuel C. Chew, The Crescent and the Rose:Islam and England During the Renaissance (New York,1937),pp.373-4.

[27] 英王查理二世派遣一个名叫汉密尔顿上尉的军官去巴巴利海岸赎回一群被奴役的基督徒,但他的任务失败了,因为那些基督徒都拒绝返回:他们已经皈依伊斯兰教,在当地平步青云,现在“享受着土耳其人的繁荣昌盛”,过着他们在故乡想都不敢想的奢华生活,而且他们觉得伊斯兰社会和他们自己的社会一样文明和先进,并且更加宽容。倍感挫折的汉密尔顿上尉不得不空手而回。他在正式报告中写道:“他们因为喜爱土耳其女人,都放弃了对上帝的信仰。”然后补充道:“土耳其女人一般都非常漂亮。”Nabil Matar, Islam in Britain 1583-1685 (Cambridge,1998),p.37.——原书注

[28] S. Inayat A.Zaidi,‘French Mercenaries in the Armies of South Asian States 1499-1833’,in Indo-French Relations:History and Perspectives (Delhi,1990),p.74,n.112.

[29] Nabil Matar, Turks,Moors and Englishmen in the Age of Discovery (New York,1999).

[30] Quoted in Nabil Matar, Turks,Moors and Englishmen in the Age of Discovery (New York,1999),p.28.

[31] 这件事情在英国国内引起的反响当然非常恶劣,背信弃义的“叛教者”很快就成为英国戏剧里的常见角色。在詹姆斯时代的英国,关于割礼的笑话,以及关于某些人为了获得成群妻妾而皈依伊斯兰教却被阉割的笑话非常流行。例如,见Daniel J. Vitkus(ed.), Three Turk Plays from Early Modern England (New York,2000)。而许多曾经的叛教者返回了英国,有的希望重新回到基督教会的怀抱,有的显然仍然坚持信奉伊斯兰教,这就给基督教会的领导者带来了问题。1637年,此事成为英国下议院一次大规模辩论的主题,大主教劳德向下议院呈送了《一个背叛基督教、皈依土耳其人的宗教的叛教者的忏悔与和解》。见Matar, Islam in Britain 1558-1685 ,p.69。——原书注

[32] Nabil Matar, Turks,Moors and Englishmen in the Age of Discovery (New York,1999),p.42.

[33] William Foster(ed.), The English Factories in India 1618-1669 (13 vols,London,1906-27),Vol. I,pp.vi,39-40.

[34] Dr John Fryer, A New Account of East India and Persia Letters Being Nine Years Travels Begun 1672 and finished 1681 (3 vols,London,1698),Vol.1,p.83.

[35] William Foster(ed.), The English Factories in India 1618-1669 (13 vols,London,1906-27),Vol.3,p.360.

[36] 大部分这样的信函被整理出版为厚厚的十三大册,即William Foster(ed.), The English Factories in India 1618-1669 (London,1906-27)。——原书注

[37] William Foster(ed.), The English Factories in India 1618-1669 (13 vols,London,1906-27),Vol. 4,p.99.

[38] 存世最早的提到英国男人与印度女人恋爱的文献是1626年2月20日的一封信:“约翰·利奇兰近些年来养了一个土著女人。尽管大家都劝他,但他拒绝把她送走。所以大家在讨论是否将他从公司开除;但如果开除他,他就会娶那个女人并彻底抛弃自己的祖国和朋友,所以大家决定不要采取极端的措施,而是希望随着时间流逝他能回心转意,‘因为他在其他方面是个行为端正、相当有才干、在东印度公司业绩良好的人’。” The English Factories in India 1618-1669,Vol.3,p.119;see also Vol.5,pp.35,39,61.——原书注

[39] J.A.de Mandelslo(trans. J. Davis), The Voyages and Travels of J. Albert de Mandelslo:The Voyages Travels of the Ambasssadors sent by Frederick Duke of Holstein,to the Great Duke ofMuscovy,and the King of Persia (London,1662),Vol.3,P.27.

[40] Alexander Hamilton, A New Account of the East Indies (2 vols,London,1930),Vol. 1,pp.8-9.

[41] William Foster(ed.), The English Factories in India 1618-1669 (13 vols,London,1906-27),quoted in Philip Davies, Splendours of the Raj:British Architecture in India 1660-1947 (London,1985).

[42] John Jourdain(ed.W. Foster), Journal of John Jourdain 1608-17 (London,1905),p.162.

[43] 有意思的是,布雷顿自己后来被葬在一座纯粹伊斯兰风格的八边形坟墓中,上有穹顶,有图格鲁克王朝风格的拱顶,顶端还有莫卧儿风格的装饰。这座坟墓至今完好,位于苏拉特北郊,周围环绕着20世纪60年代建造的外观阴森的公寓楼。它的照片可见Christopher Ridgeway and Robert Williams(ed.), Sir John Vanbrugh and Landscape Architecture in Baroque England (London,2000),p.126,plate 87。在这本书收录的一篇饶有趣味的文章中,罗伯特·威廉姆斯告诉我们,年轻的范布勒在苏拉特当东印度公司贸易站职员时很欣赏布雷顿的墓,为其画了素描,后来在设计布伦海姆宫和霍华德城堡这样非常有英国特色的乡间大宅的有穹顶的陵墓时,可能运用了自己在苏拉特墓地搜集到的创意。——原书注

[44] William Foster(ed.), The English Factories in India 1618-1669 (13 vols,London,1906-27),Vol.8,passim. Also OIOC E/3/21,OC2121(fi26),OC2150(f221),OC2151(f224),OC2153(f228),OC2154(f232),OC2155(f234),OC2156(f236).

[45] William Foster(ed.), The English Factories in India 1618-1669 (13 vols,London,1906-27),Vol.8,p.304.

[46] William Foster(ed.), The English Factories in India 1618-1669 (13 vols,London,1906-27),Vol. 3,p.345.

[47] Cited in H.D. Love, Vestiges of Old Madras (2 vols,London,1913),Vol.2,p.299.

[48] G.V. Scammell,‘European Exiles,Renegades and Outlaws and the Maritime Economy of Asia C.1500-1750’,in Modern Asian Studies ,Vol.26,No.4(1992),pp.643,646.

[49] Philip B.Wagoner,‘“Sultan among Hindu Kings”:Dress,Titles and the Islamicization of Hindu culture at Vijayanagar’,in Journal of Asian Studies ,Vol. 55,No. 4(November 1996),pp.851-80.

[50] 有些苏丹甚至接受了印度教的风俗:比贾布尔的苏丹易卜拉欣·阿迪勒·沙二世在统治早期使用了印度教苦行僧的金刚菩提子(rudraksha)祈祷念珠,并取得了“宇宙上师”(Jagat Guru)的称号。这位苏丹在写作的时候使用高度梵化的语言,同等热情地赞扬印度教的辩才天女和先知穆罕默德,有一次甚至把自己描述为印度教的一位神:“他身穿橙黄色服装……易卜拉欣,他的父亲是象头神,母亲是辩才天女,坐骑是一头大象。”关于易卜拉欣·阿迪勒·沙二世,见Richard Maxwell Eaton, Sufis of Bijapur 1300-1700 (Princeton,1978),pp.95-106;George Michell and Mark Zebrowski, The New Cambridge History of India 1.7:Architecture and Art of the Deccan Sultanates (Cambridge,1999),pp.162-7。——原书注

[51] Chester Beatty Library 9.681,‘A Young Prince and his Courtesans’,in Linda York Leach, Mughal and Other Paintings from the Chester Beatty Library (London,1995),Vol.2,pp.948-9

[52] Linda Colley,‘Going Native,Telling Tales:Captivity,Collaborations and Empire’,in Past & Present ,No. 168,August 2000,p.172.

[53] P.J.Marshall,‘Cornwallis Triumphant:War in India and the British Public in the Late Eighteenth Century’,in Lawrence Freeman,Paul Hayes and Robert O’Neill(eds), War,Strategy and International Politics (Oxford,1992),pp.70-1.

[54] James Scurry, The Captivity,Suferings and Escape of James Scurry,who was detained a prisoner during ten years,in the dominions of Haidar Ali and Tippoo Saib (London,1824),pp.252-3.

[55] See Amin Jaffer, Furniture from British India and Ceylon (London,2001),p.36.

[56] 在18世纪的马德拉斯,肯定可以看到一些年轻的贸易站职员“穿着长内裤、晨袍和拖鞋”,在正午时分闲逛,或者穿着“摩尔人的服装”去教堂做礼拜和参加检阅。迟至1788年,伊莉莎·戴维森记载道,该殖民地的女性越来越流行戴头巾。她写道:“各式帽子都被抛弃,取而代之的是这种更舒适的东方式头饰。”见Amin Jaffer, Furniture from British India and Ceylon (London,2001),p.40。这一时期马德拉斯的遗嘱和财产清单显示了英国人的衣橱里有多少印度服装。例如,詹姆斯·科普上尉将“我的所有摩尔人服装”遗赠给他的译员。迪伦斯上尉有“一双摩尔式拖鞋、三件同样风格的上衣和一条腰带”,而卡伦德上尉有两套完整的“摩尔人服装”,阿基利斯·普雷斯顿有五套。Henry Dodwell, The Nabobs of Madras (London,1926),p.184.——原书注

[57] Claudius Buchanan, Memoir on the Expediency of an Eccleciastical Establishment for British India;both as a means of Perpetuating the Christian Religion Among Our Own Countrymen;And as a foundation for the Ultimate Civilisation of the Natives (London,1805),pp.15ff.

[58] 令人遗憾的是,这个经常被人说起、十分有趣的故事很可能是后人附会的。我能查到的最早的资料来源是Edward Thompson, The Life of Charles Lord Metcalfe (London,1937),p.101,书中说这是“当地传说……听起来像是民间传说”。奥克特洛尼在遗嘱(OIOC L/AG/34/29/37)中只提到了自己的一位印度妻子,即“马哈拉唐·穆巴拉克·妮萨夫人,别名奥克特洛尼夫人”,她为他生了两个女儿。不过他的儿子罗德里克·佩里格林·奥克特洛尼显然是另一个印度妻子生的。不过,这个故事也完全可能是真的。我经常发现,德里的古老传说能够得到研究的证实,而且当时有几位东印度公司雇员确实有这么多妻妾。从黑贝尔主教对奥克特洛尼的描述来看,他肯定已经高度印度化了,完全可能妻妾成群。

[59] Reginald Heber, A Narrative of a Journey Through the Upper Provinces of India from Calcutta to Bombay,1824-1825 (3 vols,London,1827),Vol.2,pp.362,392.

[60] See Herbert Compton(ed.), The European Military Adventurers of Hindustan (London,1943),pp.365-6;Lester Hutchinson, European Freebooters in Mughal India (London,1964),pp.23-6.See also Theon Wilkinson, Two Monsoons (London,1976),p.125.

[61] William Francklin, Military Memoirs of Mr George Thomas Who by Extraordinary Talents and Enterprise rose from an obscure situation to the rank of A General in the Service of Native Powers in the North-West of India (London,1805),p.333n.

[62] 有一幅现存于Chester Beatty Library,7.121的细密画,表现的是简·托马斯在苏姆鲁夫人的宫廷,身穿“班卡”。See Linda York Leach, Mughal and Other Paintings from the Chester Beatty Library (London,1995),Vol. 2,pp.791-5,colour plates 109-110.

[63] Cited in John Keay, India Discovered (London,1981),p.21.

[64] 日记作者威廉·希基记载道,他抵达加尔各答后得知,“此地人人吸水烟,不吸不行”。他补充道:“我经常听人说,他们宁愿不吃饭,也不能不吸水烟。” William Hickey(ed. A. Spencer), The Memoirs of William Hickey (4 vols,London,1925),Vol.2,p.136. 水烟实在太流行,所以加尔各答的剧院包厢不得不专门划出吸烟区。对无事可做的英国太太们来说,编织用来放置水烟袋的小地毯甚至成为一种合适的消遣。——原书注

[65] Christopher Hawes in Poor Relations:The Making of a Eurasian Community in British India 1773-1833 (London,1996),p.4.

[66] Quoted in Anna A Surorova, Masnavi:A Study of Urdu Romance (Karachi,2000),pp.89-91.

[67] Charles D’Oyley, The European in India (London,1813),pp.xix-xx. See also Captain Thomas Williamson, The East India Vade Mecum (2 vols,London,1810;2nd edition 1825),Vol. 1,p.451.

[68] 理查德·伯顿爵士(1821~1890)是英国探险家、学者和军人,因为在亚洲、非洲和美洲的探险旅行而闻名,懂得多种语言和文化。据说他懂二十九种语言。他最广为人知的成就有:伪装前往圣城麦加(当时欧洲人被禁止进入)并完整记录了这一过程;完整翻译《一千零一夜》;出版英文版《爱经》( Kama Sutra );翻译阿拉伯性学经典《芳香园》;他与约翰·汉宁·斯皮克成为最早到达非洲中部坦噶尼喀湖的欧洲人。他在作品中对大英帝国的殖民政策进行了广泛的抨击。

[69] Cited in Fawn M. Brodie, The Devil Drives:A Life of Sir Richard Burton (London,1967),p.51n.

[70] See E.M. Collingham, Imperial Bodies:The Physical Experience of the Raj (Cambridge,2001),pp.46-7.

[71] Charles D’Oyley, The European in India (London,1813),p.ii.

[72] C.A. Bayly, Imperial Meridian:The British Empire and the World 1780-1830 (London,1989),p.115.

[73] 18世纪,满载财富返回英国的老“印度通”被称为Nabob,尤其是在1768年塞缪尔·富特的戏剧《大富翁》( The Nabob )让这个词为英国公众所知之后。这个词是印度斯坦语Nawab(纳瓦布)传入英语之后的讹误形式。Nawab的字面意思是“副手”,是莫卧儿皇帝赐给他们属下的地方总督与副王的头衔。——原书注

[74] Thomas Medwin, The Angler in Wales (London,1834),pp.4-8.

[75] Elizabeth Fenton, The Journal of Mrs Fenton (London,1901),pp.51-2.

[76] Captain Thomas Williamson, The East India Vade Mecum (2 vols,London,1810;2nd edition 1825),Vol. I,p.412.

[77] William Hickey(ed. A. Spencer), The Memoirs of William Hickey (4 vols,London,1925),Vol.3,p.327.

[78] William Hickey(ed. A. Spencer), The Memoirs of William Hickey (4 vols,London,1925),Vol. 4,p.100.

[79] William Hickey(ed. A. Spencer), The Memoirs of William Hickey (4 vols,London,1925),Vol. 4,p.89.

[80] William Hickey(ed. A. Spencer), The Memoirs of William Hickey (4 vols,London,1925),Vol. 4,p.6.

[81] William Hickey(ed. A. Spencer), The Memoirs of William Hickey (4 vols,London,1925),Vol. 4,pp.26-7.

[82] William Hickey(ed. A. Spencer), The Memoirs of William Hickey (4 vols,London,1925),Vol. 4,pp.140-1.

[83] 哈尔海德翻译的《印度教法典》的文本可见P.J. Marshall,(ed.), The British Discovery of Hinduism (Cambridge,1970)。

[84] Anonymous review of A Code of Gentoo Laws or Ordinations of the Pundits,from Critical Review ,XLIV,September 1777,pp.177-91.

[85] Cited in P.J. Marshall,(ed.), The British Discovery of Hinduism (Cambridge,1970),p.39.

[86] Quoted by Michael Edwardes in King of the Nabobs (London,1964).

[87] Cited in P.J. Marshall,(ed.), The British Discovery of Hinduism (Cambridge,1970),p.189,from Hastings’‘Letter to Nathaniel Smith’ from The Bhagavat-Geeta .

[88] Sir William Jones(ed.G.Canon), The Letters of Sir William Jones (2 vols,Oxford,1970),Vol. 2,p.755,23 August 1787,Sir William Jones to the second Earl Spencer.

[89] Sir William Jones(ed.G.Canon), The Letters of Sir William Jones (2 vols,Oxford,1970),Vol. 2,p.766,4 September 1787,Sir William Jones to the second Earl Spencer.

[90] Asiatic Journal ,Vol. 26,1828,pp.606-7.

[91] 斯图尔特或许是今天被宝莱坞电影界称为“湿纱丽”的景象的有史可查最早的爱好者:“也许有必要告诉新近抵达印度的女士们,印度女人羞怯如玫瑰花蕾,所以洗澡时也穿着衣服……从洗澡的溪水中起身的时候必然浑身衣服湿漉漉。如果我有专制君主的权力,我就要求我们英国的女人效仿她们;我坚信不疑,这会让爱的激情永远熊熊燃烧。”斯图尔特的匿名文章重印时的标题为《淑女宝鉴,最早在孟加拉发表的一系列书信,其主题包括:女性魅力,对常规性地采纳印度服装的日益青睐;这个国家的女性对过度着装的排斥;对印度之美、鲸骨裙撑、紧身胸衣的金属撑衣片、印度紧身褡、男帽制作匠人、闲散单身汉、发粉、侧鞍、女仆与男仆的附带评论。由〈为印度教徒辩护〉的作者所写》( A LADIES’ MONITOR Being a series of letters first published in Bengal on the subject of FEMALE APPAREL Tending to favour a regulated adoption of Indian Costume;and a rejection of SUPERFLUOUS VESTURE By the ladies of this country:with Incidental remarks on Hindoo beauty;whale bone stays;iron busks;Indian corsets;man-milliners;idle bachelors,hair powder,side saddles,waiting-maids;and footmen. By the author of A VINDICATION OF THE HINDOOS ,Calcutta,1809,后文简称《淑女宝鉴》)。——原书注

[92] See Theon Wilkinson, Two Monsoons (London,1976),p.73.

[93] James Morris, Heaven’s Command:An Imperial Progress (London,1973),p.75.

[94] P.J. Marshall,(ed.), The British Discovery of Hinduism (Cambridge,1970),p.42.

[95] ‘British Idolatry in India’:a sermon preached by the Rev. R. Ainslie at the monthly meeting of ministers of Congregational Churches,in The Pastoral Echo:Nineteen Sermons of Eminent Dissenting Ministers and Others (London,1837).

[96] Rev. A. Thompson, Government Connection with Idolatry in India (Cape Town,1851).

[97] 汤普森列举了东印度公司参与印度教仪式的事例,这个清单非常有意思。在丘德达帕,“公司的税吏命令在担心发生干旱和饥荒的季节在多座神庙举行求雨(Varuna Pujam)的祈祷”,并专门拨出“150枚星宝塔币”的公款来供奉神庙。在马德拉斯,税吏恢复了原本废止的“偶像叶嘉塔的节日”,并以公司的名义向这个偶像供奉礼物。在另一个场合,汤普森讲述道,他认识的一位传教士发现,在恒河河口的公司食盐仓库,公司聘请了一名全职的婆罗门来向吉祥天女祈祷,“以保佑公司的食盐贸易不要亏损”。这位传教士后来还发现,在“比哈尔的鸦片贸易站”有类似的安排,公司在那里聘请了婆罗门来为好收成和第一批鸦片货船安全抵达而祈祷。Rev. A. Thompson, Government Connection with Idolatry in India (Cape Town,1851),pp.4,17,29,32.当时的其他布道文包括许多类似的故事,例如,坦贾武尔附近一个团的团长给他的印度兵发钱,用来向时母献祭一只羊。这位团长自己也在神像前膜拜,希望消灭他的部队里流行的霍乱。James Peggs, A Voice from India:The British Connection with Idolatry and Mahomedanism,particularly the Government grant to the Temple at Juggarnarta and numerous other temples in India. A letter to Sir J.C. Hobhouse (London,1847).——原书注

[98] A Vindication of the Hindoos from the Aspersions of the Revd Claudius Buchanan MA by a Bengal Officer (London,1808).关于“印度教徒斯图尔特”是这本小册子的作者一事,参阅Jorg Fisch,‘A Solitary Vindicator of the Hindus:The Life and Writings of General Charles Stuart(1757/ 8-1828)’,in Journal of the Royal Asiatic Society ,4,2-3,1985,pp.35-57。

[99] See Jorg Fisch,‘A Pamphlet War on Christian Missions in India 1807-9’,in Journal of Asian History ,Vol. 19,1985,p.22-70.

[100] Anon., Sketches of India Written by an Officer for the Fire-Side Travellers at Home (London,1821),p.221-2.

[101] Elizabeth Fenton, The Journal of Mrs Fenton (London,1901),pp.51-2.

[102] Theon Wilkinson, Two Monsoons (London,1976),p.84.

[103] Theon Wilkinson, Two Monsoons (London,1976),p.73.

[104] R. B. Saksena, Indo-European Poets of Urdu and Persian (Lucknow,1941),p.21.Christopher Hawes in Poor Relations:The Making of a Eurasian Community in British India 1773-1833 (London,1996),Chapter 4.

[105] See Norman Gash, Lord Liverpool:The Life and Political Career of Robert Banks Jenkinson,Second Earl ofLiverpool,1770-1828 (London,1984),p.11.

[106] Major J. Blackiston, Twelve Years Military Adventures in Hindustan 1802-14 (London,1829).

[107] Captain Thomas Williamson, The East India Vade Mecum (2 vols,London,1810;2nd edition 1825),Vol.1,p.501.

[108] Emma Roberts, Scenes and Characteristics of Hindoostan,with sketches of Anglo-Indian Society (2 vols,2nd edition,London,1837),Vol. 1,p.75.

[109] Charles D’Oyley, The European in India (London,1813),Plate X,‘A gentleman with his Hookah-burdar,or Pipe-bearer’.

[110] P. J. Marshall,‘British Society under the East India Company’,in Modern Asian Studies ,Vol.31,No.1,1997,p.101.

[111] Lady Maria Nugent, Journal of a Residence in India 1811-15 (2 vols,London,1839),Vol.2,p.9.