第七章

举世无双莱纳斯

他的聪明才智和极富感染力的笑容相互配合简直无与伦比。然而,几位教授在观看这场表演时却百感交集。看到莱纳斯在演示台上跳上跳下,像魔术师一样挥舞手臂,准备从鞋子里掏出一只兔子,他们感到很不适应。如果他能表现得谦虚一点,那观众接受起来就容易多了!即便他说的是胡话,被迷住的学生们也不会知道,因为他的自信永不磨灭。他的许多同事都在静待哪天他搞砸了重要的事情而一败涂地。

——詹姆斯·D.沃森 [1]

就在物理学家利用量子理论重塑生物学的同时,莱纳斯·鲍林(Linus Pauling)也在化学领域做着同样的事情。 [2] 1936年,35岁的鲍林被任命为加州理工学院化学系主任兼化学和化学工程系主任。在洛克菲勒基金会数百万美元的资助下,鲍林拥有了把化学、生物学和物理学融合为“分子生物学”这门新科学所需的一切资源,“分子生物学——「刚刚」开始揭示活细胞终极组成部分的众多秘密的进程”。 [3] 这是一项明智的职务和资源投资。粗略回顾一下鲍林在这一时期的研究,我们就会惊讶地发现:从开发研究无机和有机分子结构的新方法,到合著关于量子理论在化学中的应用的重要教科书等,不一而足。 [4] 在完成这些任务的同时,鲍林还将他那双炯炯有神、湛蓝如铁的慧眼投向了一个全新的科学领域:确定蛋白质的结构,即所有生命的组成部分。他认为,成功完成这项喜马拉雅式的艰巨任务将有助于科学家和医生更好地了解生命体的日常行为;其中还包含着打开遗传学这个迄今一直紧锁的盒子的钥匙。 [5] 这种说法多少有点轻描淡写了。

莱纳斯·卡尔·鲍林于1901年2月28日生于俄勒冈州的康登市。 [6] 他的父亲赫尔曼·鲍林(Herman Pauling)是一位药剂师,长期以来饱受商业意识不足之苦和胃痛的折磨。小时候,莱纳斯就喜欢看父亲自己调配治疗消化不良的药物。1909年,赫尔曼在康登的药店惨遭烧毁,于是举家搬到了波特兰。次年,他死于溃疡穿孔和腹膜炎,年仅34岁,此时的莱纳斯才9岁。他的母亲露西·伊莎贝尔·达林·鲍林(Lucy Isabelle Darling Pauling)除了操持家务、养育莱纳斯及其两个年幼的妹妹宝琳(Pauline)和弗朗西斯(Frances)外,几乎没什么谋生的技能。一家人的经济状态越来越糟糕,后来,鲍林夫人开始在波特兰经营一家专门针对周游四方的旅客的小旅店勉强维持生计。手头依旧拮据的鲍林夫人还经常生病,莱纳斯不得不打零工补贴家用。利用上学和做家务的空档,他还在县城公共图书馆度过了大把时光,阅读了各种类型和主题的书籍。他经常能让老师们大吃一惊,因为他不仅能背诵阅读的内容,还能把这些内容运用到学校课堂上。

鲍林14岁那年,他最好的朋友收到了一套化学玩具,两个小男孩玩个不停。他“简直被化学现象迷住了,被那些常常具有截然不同性质的物质之间发生的反应迷住了;「他」希望能更多地了解世界上的化学现象”。 [7] 不久后,鲍林利用当保安的祖父从其工作的废弃冶炼厂中淘来的化学药品、玻璃器皿和试剂创建了自己的地下实验室。与克里克童年的趣事类似,鲍林大部分化学成果都仅限于制造臭气弹和爆竹。他不满足于地下实验室带来的乐趣,于是开始从图书馆借阅化学课本,学习不同物质与其他物质混合后的变化,还对一般意义上的物质组成产生了兴趣。

16岁那年,鲍林把目光投向了位于科瓦利斯的俄勒冈农学院,打算在这里攻读化学工程学位,他希望这个实用的目标能满足自己的好奇心,并为他带来稳定的工作。俄勒冈农学院特别吸引人,因为它为州内学生免学费。但鲍林前往西南方向72英里外的科瓦利斯会造成一个重要的问题:母亲急需他在课余时间进机械厂工作赚取工资,因此母亲要求他继续工作,放弃学术抱负。但鲍林坚持自己的想法;他从高中辍学,并很快被农学院录取。

莱纳斯于1917年秋季入学,但在1919年短暂辍学,他要回家帮忙——担任俄勒冈州的道路铺设检查员。幸运的是,18岁的莱纳斯不仅化学好,而且善于演讲,回校后,学院为他提供了一个定量分析助理讲师的全职职位。现在,他可以安心在科瓦利斯生活和学习了,还能把部分收入寄给生活在波特兰的母亲。

大四那年,鲍林遇到了他一生的挚爱——艾娃·海伦·米勒(Ava Helen Miller),一个聪明、漂亮、妩媚、留着一头黑色长发的大一新生。他后来回忆自己迷恋海伦的原因时说道,“她比我见过的任何女孩都要聪明”。艾娃·海伦来自俄勒冈州的比弗克里克(Beaver Creek),是一位德国移民教师十二个孩子中的第十个,这位教师偏自由的民主党观点更接近社会主义,而她的母亲则积极投身选举权运动。海伦兴趣广泛,从女权、种族平等、社会改革到化学无所不包。二人是在海伦选修鲍林的“家政化学课”过程中认识的。起初,鲍林还犹豫着要不要跟她约会,因为校规不鼓励老师与学生谈恋爱。在鲍林说服自己——他们更准确地说是两个学生之间的关系,而不是青年男教授和女学生的关系后,爱情也顺理成章战胜了世俗规则。鲍林约海伦一起散步、一起分享泡泡糖、一起参加学校舞会,其间不断追求海伦。1922年春末,鲍林在给海伦评定期末成绩之前向她求婚。在她接受求婚后,鲍林将其期末成绩降了一分,以免被指责偏袒未婚妻。 [8] 二人于1923年春结婚,从此开始了长达六十年的家庭、思想、科学和政治活动之旅。虽然鲍林后来因反对核扩散的工作获得1962年诺贝尔和平奖,但最早将其带入和平运动的却是他的妻子。

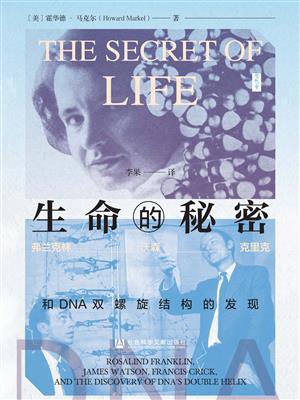

图7-1 莱纳斯·鲍林和艾娃·海伦·米勒,1922年

从俄勒冈农学院毕业后,鲍林进入位于帕萨迪纳的加州理工学院攻读博士学位,这是一所刚刚重组而成的科学与工程学院,拥有丰富的捐赠资金,取得过大量开创性的研究成果,也出过许多诺奖得主。接下来的四十年里,加州理工学院一直都是他的学术家园。

作为一名博士生,鲍林的研究方向是X射线晶体学、量子理论和原子结构。1925年,他在罗斯科·狄金森(Roscoe Dickinson)指导下完成了题为“用X射线确定晶体结构”的论文。次年的1926年,系主任阿瑟·诺伊斯(Arthur Noyes)暗中帮助鲍林获得了约翰·西蒙·古根海姆纪念基金会奖学金(John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship),这个针对各类杰出学者的资助计划设立于1925年。

作为一名博士生,鲍林的研究方向是X射线晶体学、量子理论和原子结构。1925年,他在罗斯科·狄金森(Roscoe Dickinson)指导下完成了题为“用X射线确定晶体结构”的论文。次年的1926年,系主任阿瑟·诺伊斯(Arthur Noyes)暗中帮助鲍林获得了约翰·西蒙·古根海姆纪念基金会奖学金(John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship),这个针对各类杰出学者的资助计划设立于1925年。

鲍林利用这笔资助跟妻子一起前往慕尼黑,在阿诺德·索末菲(Arnold Sommerfeld)的理论物理研究所担任访问学者。索末菲是量子物理学的先驱,他培养的几名博士后来都获得了诺贝尔物理学奖或化学奖,其中包括维尔纳·海森堡(Werner Heisenberg)、保罗·狄拉克(Paul Dirac)和沃尔夫冈·泡利(Wolfgang Pauli)。

在这个研究所期间,鲍林结识了一些欧洲最杰出的物理学家和化学家,他们反过来又把自己的研究成果介绍给鲍林。虽然理论物理从来都不是他的专长,但鲍林坚信量子理论是理解分子、原子以及把它们连接在一起的化学键的“结构和行为”的关键。

[9]

古根海姆基金会为鲍林夫妇提供了额外的资金,让他们能够前往哥本哈根,二人参观了尼尔斯·玻尔那著名的物理研究所,还短暂体验了量子理论的哥本哈根精神(Der KopenhagenerGeist der Quantentheorie),这是现代原子物理学发展过程中出现的智性合作精神。

[10]

在这个研究所期间,鲍林结识了一些欧洲最杰出的物理学家和化学家,他们反过来又把自己的研究成果介绍给鲍林。虽然理论物理从来都不是他的专长,但鲍林坚信量子理论是理解分子、原子以及把它们连接在一起的化学键的“结构和行为”的关键。

[9]

古根海姆基金会为鲍林夫妇提供了额外的资金,让他们能够前往哥本哈根,二人参观了尼尔斯·玻尔那著名的物理研究所,还短暂体验了量子理论的哥本哈根精神(Der KopenhagenerGeist der Quantentheorie),这是现代原子物理学发展过程中出现的智性合作精神。

[10]

1927年秋,鲍林回到加州理工学院担任理论化学助理教授一职。当时,他的事业可以说如日中天,到1930年,29岁的鲍林已升为正教授。1931年,一位德国物理学家应聘到加州理工学院任职,他旁听了一次鲍林的讲座。演讲的主题是波动力学对理解化学键的意义。当一名报纸记者问他对讲座的看法时,这位物理学家有所保留地说道:“这对我来说太复杂了。”他承诺在“再次尝试与年轻的鲍林博士交谈”之前,会“补习下这个话题”。这位来访者就是阿尔伯特·爱因斯坦。

[11]

同年,诺伊斯就夸这位年轻的科学家为“一颗冉冉升起的新星,可能的诺奖得主”。

到1933年,32岁的鲍林已经朝诺奖殊荣的道路上走了很远了;那年秋天,他当选为美国国家科学院院士,这是美国科学家所能获得的最高荣誉之一。

到1933年,32岁的鲍林已经朝诺奖殊荣的道路上走了很远了;那年秋天,他当选为美国国家科学院院士,这是美国科学家所能获得的最高荣誉之一。

图7-2 莱纳斯·鲍林在加州理工学院实验室,20世纪30年代

1937年,鲍林邀请英国X射线晶体学家、分子生物学先驱威廉·阿斯特伯里(William Astbury)到加州理工学院举办系列讲座。作为利兹大学纺织科学教授,阿斯特伯里主要研究天然纤维(如羊毛、棉花和动物毛发)的分子结构。他带来一个大文件夹,内装有角蛋白纤维——构成头发、指甲、爪子、角、羽毛和脊椎动物外层皮肤的主要蛋白质——的详细X射线衍射照片。 [12] 没有人比阿斯特伯里更清楚,解读这些线条、圆点和斑点组成的照片是一项多么艰巨的任务。然而,即便对这些复杂的数据做了解读,其他研究人员也很容易就能对结果做出大规模修改或否定。

阿斯特伯里提出了几种可能的蛋白质结构,他“认为这些结构与他发现的数据相符”。然而,仔细审阅图像后,鲍林并不同意这位晶体学家的结论。鲍林抱怨说,不仅研究者目前对氨基酸(蛋白质的组成部分)结构认识不足,而且“没人积极、系统地研究这个问题”。鲍林对这方面的科学文献了如指掌,他得出结论说,现有的氨基酸的X射线研究“都是错误的”。他回忆说,“我知道阿斯特伯里说的不对,因为我们对简单分子的研究已经让人对键长、键角和氢键的形成有了足够的了解,这足以证明他说的不对。但我不知道什么是对的”。 [13]

7年前的1930年,鲍林开始着手开发一种新的方法来解决无机硅酸盐矿物的分子结构问题。

[14]

这个方法将量子化学和理论物理学与鲍林的深刻直觉结合了起来。具体而言,鲍林开始详尽地了解分子各组成部分的大小和形状等信息。接着,他对分子中的原子得以相互结合的化学键做出了一系列有根据的假设,如果推断正确,这些假设会勾勒出构成分子三维形状的特定角度、曲折和弯折形状。以这些信息为基础,他用精密制造的球、棍子和形式各异的构型来构建模型,试图重建这些原子和分子的日常版本,就像大学生在准备有机化学考试临时抱佛脚时用到的不那么精致的五彩棍和菱形球一样。完成后,鲍林会把他的模型与X射线数据做出比较,以证实他对化学键、原子和分子形状的预测的正确程度。他称这种方法为“随机确定”

,这个概念来自希腊语“στóχος(stókhos)”。意思是“瞄准目标”或“猜测”。

[15]

,这个概念来自希腊语“στóχος(stókhos)”。意思是“瞄准目标”或“猜测”。

[15]

早在完成1939年的经典著作《化学键的性质》的前夕,鲍林就计划把他的研究方向转到有机分子或分子领域。他认为,蛋白质的性质是由氢键决定的,氢键本质上是带正电荷的氢原子与带负电荷的原子或基团之间的静电吸引力。鲍林解释说,由于这些氢键决定了蛋白质的形状,因此它们很可能决定了“具有重要生物学意义的物质现象的特性”,以及从抗体-抗原反应和肌肉收缩到电脉冲和信息从大脑传导至神经细胞等进程。他认为,通往洞悉蛋白质分子结构的道路需要“许多年时间才能走完……我相信这一过程最终会取得成功”。 [16] 鲍林既没有谦虚,更没有畏缩。他花了11年时间才确定了蛋白质的一般结构。

在这项任务完成之前,鲍林就已经开始思考基因是如何复制以及代代相传的。 [17] 1940年,鲍林与他在加州理工学院的同事马克斯·德尔布吕克共同撰写了一篇短文,此人是薛定谔的《生命是什么?》一书的主角——顺便一提,鲍林认为这本书写的是“废话”。 [18] 他们的论文发表在《科学》杂志上,是对德国理论物理学家帕索·约尔当(Pascual Jordan)的反驳,后者坚持认为遗传以相同分子间传递的信息为媒介。鲍林和德尔布吕克运用他们对共价键形成的了解,预测“这些相互作用让两个并列、结构互补的分子系统具有稳定性,而不是让两个结构必然相同的分子系统具有稳定性”。 [19] 他们提出的模型类似于钥匙和锁芯的关系;一个分子的“钥匙”上有一个脊,“锁”或互补分子上就有一个对应的槽。整个20世纪40年代, [20] 鲍林都在坚持这个诱人但未经证实的理论,沃森和克里克也不例外,互补理论是他们解开DNA结构的关键原理之一。

图7-3 莱纳斯和艾娃·海伦·鲍林及其子女(从左到右:琳达、克里林、彼得和小莱纳斯),外加一家人的各种宠物兔,1941年前后

在此期间,鲍林最喜欢的合作者是一位名叫罗伯特·科里的腼腆的X射线晶体学家。此人小时候患过脊髓灰质炎,左臂半身不遂,走路一瘸一拐,需要用拐杖,余生都患有当时所谓的“虚弱体质”疾病。1924年获得康奈尔大学化学博士学位后,科里一直担任分析化学的讲师,直到1928年获得洛克菲勒医学研究所的奖学金才换了岗位。1930年,他被邀请留在研究所担任生物物理学研究人员。奥斯瓦尔德·艾弗里就是在这里完成了他关于肺炎球菌“转化原理”的里程碑式研究的。不幸的是,科里的实验室于1937年解散,因为当时正处在大萧条时期,洛克菲勒家族也不得不缩减开支。

科里随后来到华盛顿特区的国家健康研究所(当时的名称)做了一年的研究员,后来他找到鲍林,希望能前往加州理工学院任职。他非常渴望能得到一个学术职位,甚至主动提出要自带设备、自付薪水。鲍林同意任命科里为他的实验室研究员,但没有津贴。但没几周的时间,他就认识到了科里的过人之处。尽管二人私交不深,但鲍林仍为科里在加州理工学院的职业生涯提供悉心指导,并多次提名他为诺奖候选人,但最终均未成功。在鲍林的指导下,科里的学术生涯如鱼得水,并于1949年升为正教授。科里的朋友,加州理工学院另一位晶体学家理查德·马什(Richard Marsh)对他的评价是,“他是一个注重隐私的人,似乎不喜欢参加任何社交活动,更喜欢和(妻子)多罗西(Dorothy)待在家里听吉尔伯特和沙利文的音乐,或者干脆打理草坪”。科里“与鲍林截然相反,鲍林喜欢出风头,既享受别人的崇拜,也爱跟人辩论……鲍林的演讲魅力四射,寓教于乐,听众可能会闻到一丝万金油的味道;但随后就会出现科里精心撰写并提供佐证的权威论文,细心和注重细节是鲍勃·科里的天性”。 [21]

图7-4 罗伯特·科里和莱纳斯·鲍林,1951年

这对奇特的组合几乎不费吹飞之力便揭开了氨基酸的结构。科里首先确定了最简单的氨基酸甘氨酸的结构。在成功描述了该结构的每个原子分布后,鲍林又分配科里研究一个被称为二酮哌嗪的二甘氨酸二肽的结构,就这样,二人不断推进分子复杂性的研究,最终得出了更复杂的氨基酸结构所需的数据。他们的目标是用较简单分子的键长和键角做出推理,并在发现模型中哪些有效、哪些无效之后做出排除,最终逐个原子地描述蛋白质是如何建构的。

1948~1949学年,鲍林任牛津大学贝利奥尔学院乔治·伊斯曼(George Eastman)客座教授。伊斯曼客座教授是“世界上最受尊敬的客座教授职位之一”,由伊斯曼柯达公司的创始人捐资设立。 [22] 此时,英国的X射线晶体学家们对阿斯特伯里及其利兹团队拍摄的一组异常清晰的角蛋白衍射照片兴趣盎然。据阿斯特伯里估计,角蛋白的分子结构每510皮米(picometers,1皮米等于一万亿分之一米)就会“之”字形变化一次,就像一条长长的纽结带。但其他人认为,X射线数据描述的结构类似于床下的弹簧或漩涡——或者说像个螺旋。剑桥大学一位名叫克里克的博士生是坚定的螺旋阵营成员。他批评阿斯特伯里是一个“马虎的模型制作者”,他“对蛋白的长度和角度观察不够细致”。克里克还坚持认为,这个时代的蛋白质学家都知道,任何具备“完全相同的重复链节、链节折叠方式完全相同,每个链节与近邻链节的折叠关系也完全相同的链条都会形成螺旋”。 [23] 鲍林对之字形和螺旋形模型感到困惑的是,没人能解释构成蛋白质的氨基酸是如何与510皮米的重复链节及其坚硬的化学键彼此吻合的。

在牛津大学寒冷潮湿的冬季学期,鲍林首次破解了蛋白质的坚硬外壳。后来,他把这一非同寻常的发现归因于自己的一次普通感冒——他后来在没有太多证据的情况下声称,摄入大量维生素C就能治愈这种令人讨厌的疾病。 [24] 这次感冒发展成了痛苦的鼻窦炎,他不得不待在学校为讲座教授安排的“不舒服的”居所里。“第一天”,鲍林回忆道,“我通过阅读侦探小说缓解自己的痛苦,第二天也是如此,但时间长了我也厌烦,于是心想‘为什么我不思考下蛋白质的结构呢?’” [25] 他从床上一跃而起,拿起纸和笔,开始勾画各种可能的结构。鲍林第一次意识到,需要为特定蛋白质的生物活性成分提供分子骨架或支架。很快,他开始把纸折叠成四面体、伸缩管,经过多次反复折叠,最终折成了一个像样但肯定有些不完美的螺旋模型。数十年后,鲍林回忆说,“当时我都忘记自己正在生病了,实在太开心了”。 [26] 他当时仍无法弄清的是,如何建立链条的一个弯折链节与近邻链节之间的距离模型,从而能与阿斯特伯里从其X射线图像中确定的510皮米的距离相符。这项繁重的工作又需要三年的研究——耗费如此之久的时间不仅仅是因为鲍林的实验室的研究方法的局限,更在于管理整个系所、培养研究员和学生、设计新实验、撰写出版物、教学和讲课等工作分散了精力所致。

在此期间,鲍林在科研道路上取得的最重要的额外收获是他证明了镰状细胞性贫血的分子病因。鲍林和他的同事利用一种叫作电泳的新技术证明,组成血红蛋白的长蛋白链中的单个氨基酸的电荷发生微小变化,就会导致该病患者及其医生所熟知的临床症状。血红蛋白beta链的基因位于第11号染色体上,以常染色体隐性遗传方式遗传,该基因的一个核苷酸发生突变就会导致圆形红细胞镰化、拉伸和僵化。这些顽固且受损的人体旅行者会堵塞在最小的血管中,阻碍血液流动和氧气的输送——这种令人痛苦的症状被称为镰状细胞贫血症的血管闭塞危象。

[27]

鲍林的发现不仅是蛋白质化学领域的一大进步,而且是科学家们从分子角度对一长串疾病做出解释的序曲。但在20年后的1968年,鲍林提出了一个骇人听闻的优生学方案,旨在阻止镰状细胞携带者和患者繁衍后代:“应该在每个携带镰状细胞基因的年轻人的额头上纹一个符号来做出标识,「以防止」携带严重缺陷基因的人彼此相爱。”

鲍林并不是那个时代唯一希望把蛋白质问题一举攻克的重量级科学家。在剑桥大学的卡文迪许实验室,布拉格爵士及其助手佩鲁茨、肯德鲁均在复杂蛋白质结构的研究方向耕耘多年,但并未取得什么成果。与鲍林从组成蛋白的最小原子结构出发预测整个蛋白结构,进而将预测的结构与X射线图做出比较不同,卡文迪许研究小组首先分析整个蛋白质的X射线图像,因此他们是从相反的角度着手的。这项研究工作异常乏味,乃至佩鲁茨抱怨说,“无数个中断睡眠的夜晚,以及用肉眼观测成千上万个小黑点的工作强度带来的巨大压力,都没让我找到血红蛋白的结构,我浪费了生命中最美好的一些年华来解决一个看似无解的问题”。 [28] 撇开沮丧不谈,到1950年,布拉格、肯德鲁和佩鲁茨相信他们已经收集到了足以超越鲍林的数据,并在当年《伦敦皇家学会会刊》( Proceedings of the Royal Society of London )10月号上发表了一篇名为《结晶蛋白质中的多肽链构型》(Polypeptide Chain Configurations in Crystalline Proteins)的论文。 [29] 鲍林一拿到这期刊物,就欣喜地断言布拉格等人根本没有解决这个难题。相反,他们只是回顾了所有新近提出的多肽结构。就在这篇列举分子结构的文章末尾,布拉格等人支持了阿斯特伯里的错误理论,即角蛋白纤维呈折叠或纽结的带状。

鲍林还有更好的办法。鲍林与科里以及1948~1949学年从霍华德大学休假的非裔美国物理学家赫尔曼·布兰森(Herman Branson)合作,提出了一种蛋白质链的螺旋结构,这种结构符合人们对组成蛋白质链的氨基酸之间键长和键角的认识。根据自己的实验结果,鲍林假设连接氨基酸的肽键具备扁平、稳定和刚性的特征。从量子力学的角度看,这意味着构成蛋白的原子位于同一个平面内,它们形成了部分双键,且原子不会饶键旋转。随后,鲍林、科里和布兰森提出了一个结构,它能让假设的螺旋结构的转折点之间容纳尽可能多的氢键。这些推论让鲍林确定了“蛋白质的两个主要结构特征:α-螺旋和β-片状结构,如今我们知道这两种结构构成了数万种蛋白质的骨架”。 [30] 鲍林在1951年4月和5月的《美国国家科学院院刊》( Proceedings of the National Academy of Sciences )上发表了共计8篇的系列论文,他的结论经常被称为“结构生物学最伟大的成就之一”。 [31] 接下来的十年里,一系列X射线晶体学研究都证明了他的理论是正确的。

而在大洋彼岸,与一年前加州理工学院那边对布拉格的蛋白质论文的反应如出一辙,卡文迪许工作人员正焦急地阅读着鲍林在《美国国家科学院院刊》上发表的文章。看到鲍林以如此公开的方式证明自己错了,布拉格也是傻眼了。12年后的1963年,布拉格发表了题为“蛋白质结构未能解开的原因”的演讲,他在演讲中承认了自己1950年的文章中的错误,并坦言,“我一直认为这篇论文是我名下计划最不严密、最失败的论文”。 [32] 布拉格的失误已经众人皆知,卡文迪许的每一面墙、每个楼梯间也随之弥漫着压抑的气息。布拉格的所有手下都害怕再次被莱纳斯·鲍林“抢得先机”,因为他似乎总是比科学界其他人领先一步。

[1] 本章标题和后面的引文来自同一段话,见:James D. Watson, The Double Helix:A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA ,edited by Gunther Stent (New York:Norton,1980),25。

[2] Thomas Hager, Force of Nature:The Life of Linus Pauling (New York:Simon and Schuster,1995),207.

[3] Warren Weaver,“Molecular Biology:Origin of the Term,” Science 170 (1970):581-582;Warren Weaver,“The Natural Sciences,” in Annual Report of the Rockefeller Foundation for 1938 ,203-251 (quote is on 203),https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20150530122134/Annual-Report-1938.pdf.

[4] Hager, Force of Nature ,214;Linus Pauling and E. Bright Wilson, Introduction to Quantum Mechanics With Applications to Chemistry (New York:McGraw-Hill,1935).

[5] Horace Freeland Judson, The Eighth Day of Creation:The Makers of the Revolution in Biology (Cold Spring Harbor,NY:Cold Spring Harbor Laboratory Press,1996),60;Horace Judson interviews with Linus Pauling,March 1,1971,and December 23,1975,HFJP.

[6] 有关鲍林的传记资料来自:Hager, Force of Nature ;Jack D. Dunitz, A Biographical Memoir of Linus Carl Pauling,1901-1994 (Washington,DC:National Academy of Sciences/National Academies Press,1997),221-261;Anthony Serafini, Linus Pauling:A Man and His Science (St. Paul,MN:Paragon House,1989);Ted Goertzel and Ben Goertzel, Linus Pauling:A Life in Science and Politics (New York:Basic Books,1995);Clifford Mead and Thomas Hager,eds., Linus Pauling:Scientist and Peacemaker (Corvallis:Oregon State University Press,2001);Mina Carson, Ava Helen Pauling:Partner,Activist,Visionary (Corvallis:Oregon State University Press,2013);Barbara Marinacci,ed., Linus Pauling:In His Own Words (New York:Touchstone Books/Simon and Schuster,1995);Chris Petersen and Cliff Mead,eds., The Pauling Catalogue:The Ava Helen and Linus Pauling Papers at Oregon State University ,6 vols. (Corvallis:Valley Library Special Collections,Oregon State University,2006);Lily E. Kay, The Molecular Vision of Life:Caltech,the Rockefeller Foundation,and the Rise of the New Biology (New York:Oxford University Press,1993);Richard Severo,“Linus C. Pauling Dies at 93;Chemist and Voice for Peace,” New York Times ,August 21,1994,1A,51B。

[7] 这位最好的朋友唤作“劳埃德·杰弗里斯”。Irwin Abrams, The Nobel Peace Prize and the Laureates:An Illustrated Biographical History,1901-2001 (Nantucket:Science History Publications USA,2001),198.

[8] Hager, Force of Nature ,68-71.

[9] Dunitz, Biographical Memoir ,226. 鲍林以古根海姆研究员身份发表的论文题为:“The theoretical prediction of the physical properties of many electron atoms and ions:Mole refraction,diamagnetic susceptibility,and extension in space,” Proceedings of the Royal Society A:Mathematical,Physical and Engineering Sciences 114,no. 767 (1927):181-211. See alsoLinus Pauling,“The Nature of the Chemical Bond:Application of Results Obtained from the Quantum Mechanics and From a Theory of Paramagnetic Susceptibility to the Structure of Molecules,” Journal of the American Chemical Society 53,no. 4 (1931):1367-1400;and Linus Pauling, The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals:An Introduction to Modern Structural Chemistry (Ithaca,NY:Cornell University Press,1939)。

[10] 显然,鲍林与玻尔相处的时间很少,因为玻尔“一心想着更大的问题”。他在那里待了一个月后就离开了。Hager, Force of Nature ,131. See also Werner Heisenberg,“Preface,” The Physical Principles of the Quantum Theory ,translated by Carl Eckart and F. C. Hoyt (New York:Dover,1950),iv.

[11] Hager, Force of Nature ,161;Severo,“Linus C. Pauling Dies at 93.”

[12] W. T. Astbury and H. J. Woods,“The Molecular Weights of Proteins,” Nature 127 (1931):663-665;W. T. Astbury and A. Street,“X-ray studies of the structures of hair,wool and related fibers. I. General,” Philosophical Transactions of the Royal Society of LondonA 230 (March 1931):75-101;W. T. Astbury,“Some Problems in the X-ray Analysis of the Structure of Animal Hairs and Other Protein Fibres,” Transactions of the Faraday Society 29 (1933):193-211;W. T. Astbury and H. J. Woods,“X-ray studies of the structures of hair,wool and related fibers. II. The molecular structure and elastic properties of hair keratin,” Philosophical Transactions of the Royal Society of LondonA 232 (1934):333-394;W. T. Astbury and W. A. Sisson,“X-ray Studies of the Structures of Hair,Wool and Related Fibres. III. The configuration of the keratin molecule and its orientation in the biological cell,” Philosophical Transactions of the Royal Society of LondonA 150 (1935):533-551.

[13] Horace Judsoninterview with Linus Pauling,December 23,1975,HFJP;see also Judson, The Eighth Day of Creation ,61-62.

[14] L. C. Pauling,“The Structure of the Micas and Related Minerals,” Proceedings of the National Academy of Sciences 16,no. 2 (February 1930):123-129.

[15] Oxford English Dictionary ,2nd edition,vol. 16 (Oxford:Oxford University Press,1989),730.

[16] Pauling, The Nature of the Chemical Bond ,411.

[17] Jack Dunitz,“The Scientific Contributions of Linus Pauling,” in Clifford Mead and Thomas Hager,eds., Linus Pauling:Scientist and Peacemaker (Corvallis:Oregon State University Press,2001),78-97,quote is on 89.

[18] Hager, Force of Nature ,282.1987年,鲍林写道,“在我看来,薛定谔过去和现在都没有对我们理解生命做出任何贡献”;Linus Pauling,“Schrödinger’s Contribution to Chemistry and Biology,” in C. W. Kilmister,ed., Schrödinger:Centenary Celebration of a Polymath (Cambridge:Cambridge University Press,1987),225-233.

[19] Linus Pauling and Max Delbrück,“The Nature of the Intermolecular Operative in Biological Processes,” Science 92,no. 2378 (1940):77-99,quote is on 78. The typescript of this paper is in LAHPP,Manuscript Notes and Typescripts,The Race for DNA,http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/dna/notes/1940a.5-03.html. See also Dunitz,“The Scientific Contributions of Linus Pauling,” 8;Pascual Jordan,“BiologischeStrahlenwirkung und Physik der Gene”(Biological Radiation Effects and Physics of Genes),\ Physikalische Zeitschrift 39 (1938):345-366,711;Pascual Jordan,“Problem der spezifischenImmunität”(Problem of Specific Immunity), Fundamenta Radiologica 5 (1939):43-56;Richard H. Beyler,“Targeting the Organism:The Scientific and Cultural Context of Pascual Jordan’s Quantum Biology,1932-1947,” Isis 87,no. 2 (1996):248-73;Nils Roll-Hansen,“The Application of Complementarity to Biology:From Niels Bohr to Max Delbrück,” Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 30,no. 2 (2000):417-442;Daniel J. McKaughan,“The Influence of Niels Bohr on Max Delbrück,” Isis 96,no. 4 (2005):507-29;Bernard S. Strauss,“A Physicist’s Quest in Biology:Max Delbrück and “Complementarity,” Genetics 206 (2017):641-650;James D. Watson,“Growing Up in the Phage Group,” JDWP,JDW/2/3/1/38.

[20] Linus Pauling, Molecular Architecture and Processes of Life:The 21st Annual Sir Jesse Boot Foundation Lecture (Nottingham,UK:Sir Jesse Boot Foundation,1948),1-13,esp. 10;see also L. C. Pauling,“Molecular Basis of Biological Specificity,” Nature 258,no. 5451 (1974):769-771.

[21] The 美国国家卫生研究院的名字在1948年由“TheNational Institute of Health”改为“National Institutes of Health”。Richard E. Marsh, Robert Brainard Corey,1897-1971:A Biographical Memoir (Washington,DC:National Academies Press,1997),51-67;quote is on 55.

[22] Beaumont Newhall,“The George Eastman Visiting Professor-ship at Oxford University,” American Oxonian 52,no. 2 (April 1965):65-69.

[23] Francis Crick, What Mad Pursuit:A Personal View of Scientific Discovery (New York:Basic Books,1988),54.

[24] Linus Pauling, Vitamin C,the Common Cold and the Flu (New York:W. H. Freeman,1977).

[25] Thomas Hager, Linus Pauling and the Chemistry of Life (New York:Oxford University Press,1998),86.

[26] Hager, Linus Pauling ,323-324;see also Horace Judson interview with Linus Pauling,December 23,1975,HFJP.

[27] 构成血红蛋白β链的147个氨基酸链上的第六个氨基酸是谷氨酸;在镰状细胞性贫血中,突变取代的是缬氨酸而不是谷氨酸。L. C. Pauling,H. A. Itano,S. J. Singer,and A. C. Wells,“Sickle Cell Anemia,a Molecular Disease,” Science 110,no. 2865 (1949):543-548. The same year,James Neel of the University Michigan,also demonstrated that sickle cell anemia is an inherited disease;James V. Neel,“The Inheritance of Sickle Cell Anemia,” Science 110,no. 2846 (1949):64-66.

[28] Max F. Perutz, Science is Not a Quiet Life:Unraveling the Atomic Mechanism of Haemoglobin (Singapore:World Scientific,1997),41.

[29] W. L. Bragg,J. C. Kendrew,and M. F. Perutz,“Polypeptide Chain Configurations in Crystalline Proteins,” Proceedings of the Royal Society of London A:Mathematical and Physical Sciences 203,no. 1074 (October 10,1950),321-357.

[30] David Eisenberg,“The discovery of the α-helix and β-sheet,the principle structural feature of proteins,” Proceedings of the National Academy of Sciences 100,no. 20 (September 30,2003):11207-11210. See also M. F. Perutz,“New X-ray Evidence on the Configuration of Polypeptide Chains:Polypeptide Chains in Poly-γ-benzyl-L-glutamate,Keratin and Hæmoglobin,” Nature 167,no. 4261 (1951):1053-1054;Arthur S. Edison,“Linus Pauling and the Planar Peptide Bond,” Nature Structural Biology 8,no. 3 (2001):201-202;California Institute of Technology press release on Pauling and Corey’s protein research,September 4,1951,LAHPP,http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/proteins/papers/1951n.7.html.

[31] 引自Edison,“Linus Pauling and the Planar Peptide Bond.” See also Linus Pauling,Robert B. Corey,and Herman R. Branson,“The structure of proteins;two hydrogen-bonded helical configurations of the polypeptide chain,” Proceedings of the National Academy of Sciences 37,no. 4 (1951):205-211;L. C.PaulingandR. B.Corey,“Atomic coordinates and structure factors for two helical configurations of polypeptide chains,” Proceedings of the National Academy of Sciences 37,no. 5 (1951):235-240;L. C.PaulingandR. B.Corey,“The structure of synthetic polypeptides,” Proceedings of the National Academy of Sciences 37,no. 5 (1951):241-250;L. C. Pauling and R. B. Corey,“The Pleated Sheet,A New Layer Configuration of Polypeptide Chains,” Proceedings of the National Academy of Sciences 37,no. 5 (1951):251-256;L. C.Pauling andR. B. Corey,“The structure of feather rachis keratin,” Proceedings of the National Academy of Sciences 37,no. 5 (1951):256-261;L. C.PaulingandR. B.Corey,“The Structure of Hair,Muscle,and Related Proteins,” Proceedings of the National Academy of Sciences 37,no.5 (1951):261-271;L. C.PaulingandR. B.Corey,“The Structure of Fibrous Proteins of the Collagen-Gelatin Group,” Proceedings of the National Academy of Sciences 37,no. 5 (1951):272-281;L. C.PaulingandR. B.Corey,“The polypeptide-chain configuration in hemoglobin and other globular proteins,” Proceedings of the National Academy of Sciences 37,no. 5 (1951):282-285。

[32] W. L. Bragg,“First Stages in the Analysis of Proteins,” Reports of Progress in Physics 28 (1965):1-16;quote is on 6-7. This is the text of his lecture to the X-ray Analysis Group,November 15,1963.