第一章

开场

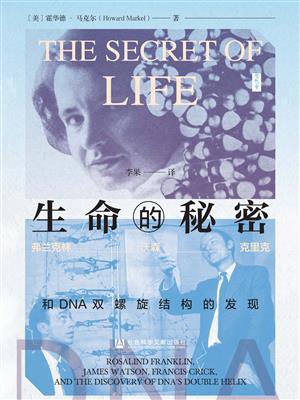

小学生都知道,DNA是以四种字母的语言写成的丰富化学信息……当然,现在我们已经知道了其传递的内容,一切看上去都是那么的显而易见,甚至如今都没人记得当初这个问题看起来多么令人费解……科学研究的前线几乎总是迷雾重重。

——弗朗西斯·克里克(Francis Crick) [1]

1953年2月28日,教堂的钟声刚响过不久,只见两个年轻人从剑桥大学卡文迪许实验室的楼梯间飞奔而下。二人欣喜若狂,因为他们刚刚取得了一生中最重大的科学发现,他们想把这个消息告诉同事们。来自伊利诺伊州芝加哥市、头发卷曲的25岁生物学家詹姆斯·D.沃森(James D. Watson)“砰”的一声率先跳下楼梯。跟在他身后下来的是风格更加稳重的弗朗西斯·H.C.克里克(Francis H. C. Crick),这位37岁的英国物理学家来自北安普顿的村庄韦斯顿·费弗尔(Weston Favell)。 [2]

如果把此刻的情景拍成好莱坞电影,首先映入眼帘的会是空中俯瞰的剑桥大学,接着镜头切到克莱尔学院可爱的英式花园——沃森曾在这里住过。接下来,镜头移到浅浅的康河(Cam River)岸边,短短地掠过河上驾驶方头小船顺流而下的船夫。接着,镜头穿过“河背面”的三一学院和国王学院的宽阔草坪,最后向上对准数不胜数的石塔。

我们的两位科学家气喘吁吁地跑着,领带都歪了,夹克衫的尾巴紧紧跟在屁股后面,他们刚从卡文迪许实验室哥特式的拱形双开门出来。二人冲下自由学校巷(Free School Lane),这是一条由不规则的风化石板铺成的蜿蜒小路。接着,他们冲过一丛遮住了圣贝尼特(St. Bene’t’s)教堂的古树,教堂敦实的撒克逊塔(Saxon tower)可追溯至1033年,接着二人绕过了铁艺栅栏,旁边停满了自行车,这是剑桥许多学生、研究员和教授的主要交通工具。

图1-1 圣贝尼特教堂,剑桥

那是个微风拂面、阳光明媚的下午,两位科学家的目的地是“老鹰”酒吧。

“老鹰”酒吧距离卡文迪许实验室仅百步之遥,于1667年在本尼特街北侧开业。当时的名字为“老鹰与小孩”(the Eagle and Child),酒吧的主要特色为“一便士的三加仑啤酒”(beer for three gallons a penny)。从那时起,这里就一直是剑桥大学学生们最喜爱的饮酒场所。二战期间,“老鹰”酒吧曾是驻扎在附近的皇家空军部队的非正式总部。酒馆一个房间的墙上画有巨幅涂鸦和空军中队编号,现已斑驳陆离。一位不知名的飞行员甚至在天花板上装饰了一幅画,画中是一位身材丰满、衣着暴露的女性。

“老鹰”酒吧距离卡文迪许实验室仅百步之遥,于1667年在本尼特街北侧开业。当时的名字为“老鹰与小孩”(the Eagle and Child),酒吧的主要特色为“一便士的三加仑啤酒”(beer for three gallons a penny)。从那时起,这里就一直是剑桥大学学生们最喜爱的饮酒场所。二战期间,“老鹰”酒吧曾是驻扎在附近的皇家空军部队的非正式总部。酒馆一个房间的墙上画有巨幅涂鸦和空军中队编号,现已斑驳陆离。一位不知名的飞行员甚至在天花板上装饰了一幅画,画中是一位身材丰满、衣着暴露的女性。

每周的六天里,沃森和克里克都会在位于皇家空军用过的房间和橡木风格的酒吧大厅之间的舒适沙龙里享用午餐,酒吧里摆满了五颜六色的黑啤、麦芽啤和拉格啤酒。2月28日这天,他俩气喘吁吁、汗流浃背地出现在“老鹰”酒吧门口时,里面已经挤满了各路学者,众人正在品尝热气腾腾的香肠土豆泥、炸鱼薯条、牛排、腰子派等午间美食。大快朵颐间,剑桥这些人杰大声辩论着人类生活的方方面面。

我们的生物学家和物理学家的嗓门明显要大很多。他们刚刚发现了脱氧核糖核酸(DNA)的双螺旋结构。弗朗西斯“飞奔”进酒馆,扯着嗓子喊道:“我们发现了生命的秘密!” [3] 沃森说当时的情况就是这样——尽管克里克后来一直礼貌但决绝地否认在那个改变命运的下午曾说过这番话。 [4]

图1-2 “老鹰”酒吧

图1-3 双螺旋结构示意图。两条糖-磷酸链条缠绕在外侧,扁平的氢键碱基对构成核心。从这个角度看,双螺旋结构就像一个由碱基对构成台阶的螺旋楼梯。(画家:奥迪尔·克里克,1953年)

在剑桥的学术圈里,这种自吹自擂的行为会被鄙视,只是克里克多数时候压根不予理会。但无可争辩的是,沃森和克里克在这天确实发现了生命的秘密,或者说,至少发现了生命的核心生物学秘密。他们对DNA结构的阐明体现了一条数百年来一直流传至今的定律:必须先明确一个生物单位的结构或其解剖学,才能完全理解(和操纵)其功能。说起DNA,我们现代人对它携带遗传信息方式的几乎全部理解都建立在这个发现的基础之上。我们可以毫不犹豫地说,1953年2月28日是科学史上——甚至人类史上——曙光乍现的时刻。一旦光明出现,我们对遗传、生命科学和人体的理解就变得不一样了。一切都变了,世界仿佛从黑暗时代进入到了无限光明的时代。 [5]

双螺旋结构的澄清解释了DNA在单个活细胞分裂成两个的过程中发挥的核心作用,每个新细胞都包含并体现了亲代DNA的一个拷贝。DNA的结构单元名为核苷酸(nucleotides);每个核苷酸由一个糖或碳水化合物组成,糖或碳水化合物连接着一个碳酸基团(phosphate group,一个磷原子与四个氧原子结合而成)和一个氮基(nitrogen base)。DNA中的氮基从化学上分为嘌呤和嘧啶。我们现在知道,一条螺旋中的嘌呤(鸟嘌呤与腺嘌呤)与另一条中的互补嘧啶(胞嘧啶和胸腺嘧啶)通过氢键相连,从而构成了螺旋楼梯的阶梯。数十亿个DNA分子相连,它们的双螺旋结构中包含了精确排列的嘌呤和嘧啶碱基。

长长的双螺旋核苷酸分子构成了所谓的生命的秘密,也即我们现在所说的遗传密码。沃森和克里克的洞察力最终解开了遗传学中的质能公式(E=mc 2 ),克里克后来将其称为“生物学中的核心教义”:DNA→RNA→蛋白质。

20世纪上半叶,物理学家统治着科学界。 [6] 他们在原子、X射线、放射性物质、光电效应、狭义相对论和广义相对论等方面做出的重大发现,以及对这些基本物理现象的测量得出的“不确定性”令世界为之振奋。这些成就极大地改变了我们对自然的看法,也把科学的社会地位提升到了1900年代的科学家们难以想象的高度。 [7]

现代物理学的一个标志性胜利是量子力学理论——由“伟大的丹麦人”(the great Dane)尼尔斯·玻尔(Niels Bohr),奥地利人埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger),德国三人组马克斯·普朗克(Max Planck)、阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)和维尔纳·冯·海森堡(Werner von Heisenberg),生于布达佩斯的利奥·西拉德(Leo Szilard)及其他许多人共同推动(也为了容纳其他理论而做了调整)。这些科学家试图深入人类肉眼所不及的原子及其最细微组成部分——电子、中子、质子以及最近发现的夸克和希格斯玻色子(Higgs boson)的层面去解释世界。他们梦想着用一系列令人叹为观止的数学概念解释乃至预测自然科学。因此,理论物理学家名扬四海,而那些默默在实验室耕耘以证实伟大理论的实验物理学家则显得默默无闻。 [8]

二战期间,盟军的物理学家与数学家、化学家和工程师合作,开发了雷达、声呐、喷气发动机和塑料,推动了电子学和电磁学领域的发展,并利用新型的计算机技术破解了纳粹的英格玛密码(Enigma code)。 [9] 而在新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯、田纳西州的橡树岭和华盛顿州的汉福德,其他物理学家利用铀和钚原子展现出的惊人力量研制出了摧毁广岛和长崎的原子弹。

意识到自己的工作所造成的恐怖后果后,其中许多科学家承诺永不再参与研发一切军需物资。取而代之,科学前沿热烈讨论的主题转移到了所知最小的量子层面的生命构造:构成血液、肌肉、神经元、器官和细胞的分子(也即“分子生物学”和“生物物理学”等术语指涉的领域)。正如沃森谈到的,“在二战后的学术界,唯一让所有人感到兴奋的学科就是物理学。化学革命产生于物理学。生物学革命也起源于物理学,但这场革命直到DNA结构的发现才真正开始”。

1950年之际,没人知道基因是如何把生命体的关键数据和特征传递给后代的,哪怕世界上最优秀的科学家也不知道。基因是如何发挥作用的呢?细胞质或细胞核中是否存在中介信使?细胞的这两个不同部分——细胞质和细胞核——是如何相互作用的?是否存在遗传密码,如果存在,它又是如何传递如此多样的信息呢?由于氨基酸链又长又曲折,其可能的组合方式也近乎无限,蛋白质是不是决定细胞复制方式的关键因素呢?还是人类不太了解的DNA?如果是的话,DNA又是如何传递如此复杂的遗传信息呢?由于DNA仅包含四种不同的氮碱基(腺嘌呤、鸟嘌呤、胸腺嘧啶和胞嘧啶),其化学词汇是否过于有限、过于简单,而无法充当生命的罗塞塔石碑(Rosetta Stone)?

从物理学到生物学的漫长演变中,最有影响力的引导者或许是薛定谔。为发泄他对量子力学日益不满的情绪,他提出了一个能让物理学家计算出一个系统的波函数的方程,为此他还设计了一个名为“薛定谔的猫”的思想实验。

[10]

1933年,他因“发现新的原子能产生形式”而与其他科学家分享了诺贝尔物理学奖。

1944年,薛定谔出版了一本名为《生命是什么:活细胞的物理观》(

What Is Life

?:

The Physical Aspect of the Living Cell

)的小书,书中内容以他于1943年在都柏林三一学院高等研究所(Advanced Studies of Trinity College)的系列讲座为基础。

[11]

没有其他任何一本书能对分子生物学的概念产生如此巨大的影响。在一次采访中,沃森、克里克和威尔金斯都曾谈到这本书对他们产生的震撼,以及它对他们科学生涯的巨大影响。

1944年,薛定谔出版了一本名为《生命是什么:活细胞的物理观》(

What Is Life

?:

The Physical Aspect of the Living Cell

)的小书,书中内容以他于1943年在都柏林三一学院高等研究所(Advanced Studies of Trinity College)的系列讲座为基础。

[11]

没有其他任何一本书能对分子生物学的概念产生如此巨大的影响。在一次采访中,沃森、克里克和威尔金斯都曾谈到这本书对他们产生的震撼,以及它对他们科学生涯的巨大影响。

《生命是什么》描述了一位名叫马克斯·德尔布吕克(Max Delbrück)的德裔科学家的工作,并提出了四个生物物理学问题:基因是什么?基因是遗传的最小单位吗?构成基因的分子和原子是什么?父母的性状是如何遗传给后代的?为此,薛定谔假设存在一种非周期性的晶体或固体,即“基因——或整个染色体纤维”,它们由按照特定规则序列排列或重复的分子组成。 [12] 他进一步指出,这些基因的化学键中蕴藏着指引生命、疾病和繁殖的遗传信息。这个观点让年轻的沃森和其他许多人相信,确定构成基因的原子的确切位置至关重要,这意味着要确定许多化学键以及它们在空间中的精确排列形式。

从1947年开始,英国医学研究理事会向伦敦大学国王学院物理系拨款2.2万英镑,用于开展“生物物理学实验……研究细胞,特别是活细胞及其成分和产物”。确定DNA的结构及其在细胞生命中所起的作用,是这笔资金的几个目标之一。 [13] 国王学院的研究小组拥有世界上最好的实验设备、最好的DNA样本,以及表面看上去合适的人选,他们可通过老式的科学方法(缓慢而稳定的数据累积)来解决这个问题。很遗憾,他们的工作受到两位关键研究人员之间不和谐关系的困扰:一个是神经兮兮、笨手笨脚的莫里斯·威尔金斯(Maurice Wilkins),另一个是刻薄、谨慎的罗莎琳德·弗兰克林(Rosalind Franklin)。他们的每次交流都因斗嘴、轻蔑、性别和文化差异、父权、权力机制等一系列问题而无法深入,研究工作也因此延误。

剑桥大学卡文迪许实验室就很不一样,在这里工作的沃森和克里克刚巧能够相互配合,二人都能在对方开口之前就把对方的话说完。他们的上司把他们分配到同一个小办公室,因为后者对二人不间断的打闹、逗乐已经不厌其烦。卡文迪许实验室这边也获得了医学研究理事会的巨额资助,但其生物物理研究组的任务是确定血红蛋白的结构,它是红细胞中结合并携带氧气的分子。沃森对这项工作毫无兴趣,于是他开始背离英国科学行为准则的要求。这位来自美国中西部地区的粗人丝毫不遵循英国绅士的训诫——绝不能觊觎其他单位的指定研究课题。他一心想搞清楚DNA,不管付出多大代价,也不管会不会得罪国王学院的同事。这种行为最恶劣的例子可能就是沃森在弗兰克林不知情的情况下,“借用”她的数据来完成了这项研究。

而在大洋彼岸的帕萨迪纳(Pasadena),加州理工学院的莱纳斯·鲍林(Linus Pauling)被公认为世界上最伟大的化学家。1951年,鲍林在洛克菲勒基金会的全力支持下,击败卡文迪许实验室,发现了蛋白质的螺旋构型,卡文迪许实验室也颜面尽失。 [14] 1953年,局面发生反转,鲍林当时提出了DNA的结构,但事实证明,他犯下了严重的错误。

时隔15年后,诡计多端的沃森狡猾地篡改了历史记录。他的诡计是一本看似在他还是个愣头青的时候就写好的语气刻薄但又令人难以抗拒的回忆录。实际上,这本书是沃森在30多岁担任哈佛大学生物学教授期间,利用几个暑假精心撰写的——1968年的经典畅销书《双螺旋:发现DNA结构的故事》( The Double Helix:A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA )。 [15] 按照好莱坞的经典套路,沃森的《双螺旋》可能是“男孩遇到女孩——女孩羞辱男孩——男孩阴谋获胜”这类故事的最佳版本。作为科学侦探式写作的杰作,《双螺旋》几乎确保了沃森的故事版本在后续有关DNA的叙事中成为最强音。

48年后的2016年5月16日,分子生物学界的名人齐聚冷泉港实验室(Cold Spring Harbor Laboratory)——这个实验室坐落于长岛北岸绿树成荫的校园内,致力于探索生命和疾病的基因密码。实验室最高的建筑是一座陶土红砖钟楼,钟楼上装饰有双螺旋楼梯。钟楼的四面分别镶嵌着绿色康尼玛拉大理石(Connemara marble)牌匾,上面标有代表组成DNA碱基的缩写字母:a、t、g、c,分别代表了腺嘌呤、胸腺嘧啶、鸟嘌呤和胞嘧啶。自沃森和克里克的重大发现在1953年4月25日出版的《自然》上杂志发表以来,这个建筑就成了沃森为自己竖立的纪念碑,虽然他会抱怨建筑师错用小写字母代替了大写字母,但所有科学家基本上都会做类似的事情。

这次活动的主题是“庆祝弗朗西斯的诞辰”,以纪念弗朗西斯·克里克诞生一百周年(他于2004年7月28日去世,享年88岁)。研讨会的开幕式由另一位88岁的长者主持,他因常年伏案工作而双肩佝偻,粉红色的斑驳头皮上几缕银发迎风飘动。此人站在最近筹建的漂亮礼堂的讲台上,陶醉在冷泉港听众对他的注目中。这位长者就是“詹姆斯·沃森国王”,这里是他无可争议的科学王国。

沃森在演讲一开始就重复了他在《双螺旋》中提到的那个著名的“老鹰”酒吧的情节。不过,这次他终于承认,自己为了“戏剧效果”而编造了克里克“发现了生命秘密”的感叹。

[16]

两年后的2018年夏天,坐在冷泉港双螺旋钟楼的阴影下,沃森着重解释了自己当时如此措辞的原因:“弗朗西斯应该这么说,也会这么说。所以,我当时写下了这句完全符合他个性的话,所有人都会这么想。”

但这个情节从未发生过。20世纪最著名的科学公告并不是按照我们多数人在中学教科书上看到的那种方式发布的。这个天方夜谭般的时刻就像DNA结构发现史诗的其他许多时刻一样,长期以来一直被夸大、篡改和美化。大量的回忆录、新闻报道和传记都从这个或那个参与者的角度讲述了DNA结构发现的故事,乃至这段历史已经成了罗生门式的传奇故事。外行人所能得出的结论很大程度上取决于他最后读到的是谁的故事版本。

沃森常用一句话来驳斥他的诋毁者:“一切都是分子。分子以外都是社会学。” [17] 然而,历史告诉我们,人类历史很少沿着这种狭隘的二元论或还原论的道路推进。这些年轻有为、才华横溢的科学家的人生由许多事件组成,其中一些在当时显得十分重要,而另一些则因为被忽视而显得无足轻重,直到多年后才被认为是重要的。巧合但关键的事件往往与蓄谋已久但最终无关紧要的事情同时发生,正确的人在正确的时间随机组合在一起,会碰撞出激情的火花,而错误的人在错误的时间相遇,则会留下无尽的遗憾。历史有胜利的高光,也有失败的低落;有同志般的精诚合作,也有琐碎无聊的内讧。这个故事还代表了一连串带有缺点的人参与和推动的进程,他们的行为举止常常体现了对成果优先权的竞争,而这正是诸多伟大科学发现的特点。 [18] DNA分子结构发现的故事隐藏在层层解释、说明和混淆之下,成了科学史上被误解最深的悬案之一。

现在,是时候告诉世人整个事件的前因后果了。

[1] Francis Crick, What Mad Pursuit:A Personal View of Scientific Discovery (New York:Basic Books,1988),35,62.

[2] James D. Watson, The Double Helix:A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA (New York:Atheneum,1968);余下的同类注释均出自冈瑟·斯滕特编辑的诺顿评注版,(纽约:诺顿,1980年版),第一段引文出自第九页。

[3] Watson, The Double Helix ,115.

[4] 克里克在自己漫长的一生中多次声称“我对此毫无印象”。见:Francis Crick,“How to Live with a Golden Helix,” The Sciences 19 (September 1979):6-9。

[5] 历史学家罗伯特·奥尔比认为,新闻界对1953年4月28日DNA结构被发现的消息反响平淡;Robert Olby,“Quiet Debut for the Double Helix,” Nature 421 (2003):402-405。但伊夫·金戈拉斯则不同意这种“悄然登场”的说法,他利用文献计量数据和引文分析,记录了这个消息的直接和长期影响;Yves Gingras,“Revisiting the ‘Quiet Debut’ of the Double Helix:SA Bibliometric and Methodological Note on the “Impact” of Scientific Publications,” Journal of the History of Biology 43,no. 1 (2010):159-181。

[6] George Johnson,“Murray Gell-Mann,Who Peered at Particles and Saw the Universe,Dies at 89,” New York Times ,May 25,2019,B12.

[7] Daniel J. Kevles, The Physicists:The History of a Scientific Community in Modern America (New York:Knopf,1978);Richard Rhodes, The Making of the Atomic Bomb (New York:Simon and Schuster,1986),113-117,127-129,131-133.

[8] Abraham Pais, Niels Bohr’s Times in Physics,Philosophy,and Polity (Oxford:Clarendon Press,1991),176-210,267-294;John Gribbin, Erwin Schrödinger and the Quantum Revolution (Hoboken,NJ:John Wiley and Sons,2013);George Gamow, Thirty Years That Shook Physics:The Story of Quantum Theory (New York:Dover,1966).

[9] Rhodes, The Making of the Atomic Bomb ;Andrew Hodges, Alan Turing:The Enigma (Princeton:Princeton University Press,2014);Kai Bird and Martin J. Sherwin, American Prometheus:The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer (New York:Knopf,2005).

[10] John Gribbin, In Search of Schrödinger’s Cat:Quantum Physics and Reality (New York:Bantam,1984).

[11] Erwin Schrödinger, What Is Life?The Physical Aspect of the Living Cell,with Mind and Matter and Autobiographical Sketches (Cambridge:Cambridge University Press,1992).

[12] N. W. Timofeeff-Ressovsky,K. G. Zimmer,and M. Delbrück,“Uber die Natur der Genmutation und der Genstruktur:Nachrich-ten von der Gessellschaft der Wissenschaftenzu Gottingen”(On the Nature of Gene Mutation and Structure), Biologie,Neue Folge 1,no. 13 (1935):189-245. 不同意德尔布吕克和薛定谔的“非周期性晶体”概念的科学家有莱纳斯·鲍林和马克斯·佩鲁茨。See Linus Pauling,“Schrödinger’s Contribution to Chemistry and Biology,” and Max Perutz,“Erwin Schrödinger’s What Is Life? and Molecular Biology,” in C. W. Kilmister,ed., Schrödinger:Centenary Celebration of a Polymath (Cambridge:Cambridge University Press,1987),225-33 and. 234-251.

[13] J. T. Randall,“An Experiment in Biophysics,” Proceedings of the Royal Society of London,Series A,Mathematical and Physical Sciences 208,no. 1092 (1951):1-24;Horace Freeland Judson, The Eighth Day of Creation:Makers of the Revolution in Biology (Cold Spring Harbor,NY:Cold Spring Harbor Laboratory Press,2013),77;Robert Olby, The Path to the Double Helix (Seattle:University of Washington Press,1974),326-333.

[14] Lily E. Kay, The Molecular Vision of Life:Caltech,the Rockefeller Foundation,and the Rise of the New Biology (New York:Oxford University Press,1993);Robert E. Kohler, Partners in Science:Foundations and Natural Scientists,1900-1945 (Chicago:University of Chicago Press,1991).

[15] Watson, The Double Helix.

[16] Matthew Cobb,“Happy 100th Birthday,Francis Crick (1916-2004),” Why Evolution Is True blog,https://whyevolutionistrue.wordpress.com/2016/06/08/happy-100th-birthday-francis-crick-1916-2004/.

[17] Vilayanur S. Ramachandran,“The Astonishing Francis Crick,” Perception 33 (2004):1151-54;Rupert Shortt,“Idle Components:An Argument Against Richard Dawkins,” Times Literary Supplement ,no. 6089 (December 13,2019):12-13.

[18] Howard Markel,“Who’s On First?:Medical Discoveries and Scientific Priority,” New Englang Journal of Medicine 351(2004):2792-2794.