第二章

僧侣和生物化学家

遗传的规律尚有很多未知;没人能够说清楚为何同一物种的不同个体和不同物种个体的相同特征有时候会遗传,有时候不会;为什么孩子的某些特征会跟其祖父或祖母以及其他更遥远的祖先的特征类似;为什么某些特征往往从一种性别传递给两种性别的后代,而另一些仅遗传给单独某个性别的后代,更常见的则是遗传给同样性别的后代(但也有例外)。

——查尔斯·达尔文,1859年 [1]

起初,在摩拉维亚(Moravia,今捷克共和国布尔诺)布吕恩(Brünn)的一座小山上建有一座修道院。1352年,奥古斯丁派修士建造了一座L形的双层石灰泥外墙的石砌修道院,顶部是橘色黏土瓦片的斜屋顶。一层是环抱排列的食堂和图书馆,正上方是修士们的开放式方形宿舍。这些房间的一侧可以俯瞰斯维塔瓦河(Svitava)和斯夫拉特卡河(Svratka)的交汇之处,另一侧是哥特式方形红砖圣母升天大教堂。当权者将其命名为圣托马斯修道院,以纪念这位最初怀疑耶稣基督复活的使徒(他也因此得名“怀疑的托马斯”)。

修道院的大厅和拱廊显得很肃静,偶闻鸟啼声。修道院紧挨着斯塔罗布诺酿酒厂(Starobrno brewery),空气里弥漫着煮沸的啤酒花、酵母和谷物的混合香味,这个酒厂自1325年起就开始为布吕恩的村民们提供酒水。修道院中庭的一个角落处是一座被精心打理的花园,周围是一片修剪整齐的草地。一位名叫格里高尔·孟德尔(Gregor Mendel)的修士在花园里种植了西红柿、豆子和黄瓜。 [2] 修士最引以为豪的是他种下的豌豆,这些豌豆发芽后形成了名副其实的旁尼特方格(Punnett Square),形状、大小和颜色各不相同。 [3]

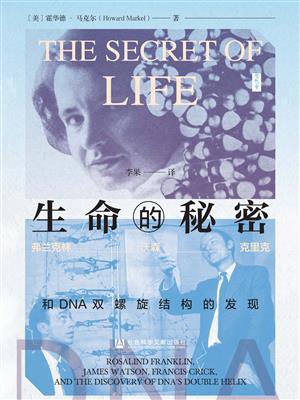

图2-1 开展豌豆实验时期的孟德尔

约翰·孟德尔(Johann Mendel,加入奥古斯丁派后得名格里高尔)于1822年生于一个农民家庭,他们家在摩拉维亚-西里西亚边境附近,以种地为生。孟德尔打小喜欢园艺和养蜂。他在当地学校里成绩不错,1840年考入附近奥勒马克(Olemac)的一所大学。三年后的1843年,由于家里没钱且学费高昂,孟德尔被迫在取得学位前退学。

但孟德尔决心继续学业,于是放弃了本就不多的财产,于1843年进入圣托马斯修道院当了僧侣。晚间祈祷时,他都会因为不必再为生计或偿还家庭债务担忧而感谢上帝。他的小卧室很舒适,饭菜也很丰盛。由于修道院是布吕恩的知识中心,1851年,孟德尔说服修道院院长为他筹措到一笔可自由支配的资金,用于支付他前往维也纳大学学习的费用。

在维也纳大学学习期间,孟德尔在物理学、农业、生物学,以及植物和羊的遗传性状研究方面都表现突出。孟德尔天资聪颖,不像托马斯那般多疑,而更像圣安东尼(St. Anthony)那样善于发现新的事物和观念。

在维也纳大学学习期间,孟德尔在物理学、农业、生物学,以及植物和羊的遗传性状研究方面都表现突出。孟德尔天资聪颖,不像托马斯那般多疑,而更像圣安东尼(St. Anthony)那样善于发现新的事物和观念。

1853年,格里高尔修道士回到了布吕恩,修道院长安排他在当地中学讲授物理——尽管他前后两次都没能通过成为合格教师的口试。与教区的工作相比,他更喜欢打理自己的花园。就在这片狭小的土地上,孟德尔开始了现代遗传学的研究。每天,他都会详细记录下眼前豌豆植株连续自花受精(self-fertilizing)过程中出现的七种变化:高度、豆荚形状和颜色,种子的形状和颜色,以及花朵的位置和颜色。

孟德尔把高植株与“矮植株”杂交后不久,注意到后续世代的所有植株都很高。因此,他把“高”的特征称为显性性状,把“矮”的特征称为隐性性状。而在杂交植株彼此结合培育出的下一代植株中,孟德尔观察到高矮两种性状都表现出三比一的显隐比。孟德尔发现,豌豆植株的其他显隐特征也呈固定的显隐比。最后,他提出了数学公式来预测这些性状在后续世代和受精过程中的表现形式。 [4] 他认为这些现象是由“看不见的因素”造成的,也即我们如今所知的基因。

1865年2月8日和3月8日晚,我们的修士在布吕恩自然科学学会接连举行的两次会议上介绍了他的研究成果。今天,科学研讨会的参与者中如果出现一位身着长及脚踝的黑色羊毛僧袍,头顶黑色尖形长帽(或称僧帽)的僧侣会显得有些奇怪。但彼时布吕恩自然科学学会的参与者不仅有修道院的修士、知识分子,甚至还有临近乡村好奇的农民。孟德尔仅用一块黑板来演示他的复杂公式,他的声音因多年的沉默寡言而近乎耳语,这给当时在场的四十多名参与者留下了深刻印象,也让他们感到困惑。

同年晚些时候,孟德尔在该学会的论文集上发表了此前的演讲内容。遗憾的是,《布吕恩自然科学学会论文集》( Verhandlungen des naturforschendenVereines in Brünn )并未得到广泛传播,孟德尔的发现也没能取得世界范围的影响。书斋里的历史学家常常把孟德尔的工作迟迟得不到认可归结为他发表论文的平台太低,但实际情况远非如此简单。孟德尔把遗传描述为发生在离散的、可预测的单位中,这与当时的人对身体和生殖官能的解释背道而驰。当时的传统观点认为,人体四种体液(血液、黏液、黄胆汁和黑胆汁)之间的平衡控制着人体器官的功能,甚至控制着子女的性格。 [5] 这一流传了数百年的理论是完全错误的,但要推翻它尚需数十年的科学探索。此外,孟德尔用来解释其数据的数学与当时的生物学家和博物学家们对科学的理解格格不入,这些人理解达尔文的理论尚且有些困难,更不用说接受它了。孟德尔时代的博物学家更乐于收集、命名和根据形态特征对不同物种分类。 [6]

遗憾的是,孟德尔以圣托马斯修道院院长的身份度过了他生命最后的十七年时光,其间还卷入了与奥匈帝国官僚机构之间关于修道院税单的纠葛中。1884年,他因慢性肾病去世,享年62岁。又过了16年,时间来到了1900年,一位荷兰植物学家[雨果·德·弗里斯(Hugo de Vries)]、一位奥地利农学家[埃里希·冯·舍马克-塞舍尼格(Erich von Schermack-Seysenegg)]、一位德国植物学家[卡尔·科伦斯(Karl Correns)]和一位美国农业经济学家[威廉·贾斯珀·斯皮尔曼(William Jasper Spillman)]秉承着无畏的文献查证精神,从尘封的书堆中找出孟德尔的论文,并验证了他的研究成果。 [7] 如今,只有最感兴趣的人才会想起这四位科学家,因为他们如此慷慨(和诚实)地把首要功劳归于孟德尔。近年来,一小撮事后诋毁者认为孟德尔伪造了数据,因为他的论文中数学比率过于完美,在统计上是不可能的。但更多的生物学家和生物统计学家却热忱地为孟德尔辩护。 [8] 如今,多数史家都认为孟德尔的报告肯定是正确的,而且很可能也是如实记录。

重新发现孟德尔关于简单的隐性和显性性状传递的主导“定律”为现代遗传学奠定了基础。孟德尔被后人尊称为“经典遗传学”之父,或者至少说是“孟德尔遗传学”之父。这个学说体系的主要问题在于,多数遗传性状并不简单,它们由多个基因相互作用产生,而这些基因在环境、社会和其他因素的影响下也会改变其表达方式。

1868年秋,距离孟德尔的论文发表已过去三年,一位名叫约翰内斯·弗里德里希·米舍尔(Johannes Friedrich Miescher)的人正在收集他刚从图宾根大学外科病房获得的绷带上的脓液。作为一名新晋的瑞士医生(当年刚获得巴塞尔大学的医学博士学位),米舍尔出身良好。他的父亲约翰·F.米舍尔(Johann F. Miescher)是巴塞尔大学的生理学教授;叔叔威廉·米舍尔(Wilhelm His)是巴塞尔大学的解剖学教授,在神经生物学、胚胎学和显微解剖学等领域做出了革命性贡献。 [9]

米舍尔从小就因为中耳炎加重引起的乳突窦患上了严重听力障碍。而当他的身份从课堂的学生转变为医院和诊所的医生时,听力障碍就成了问题,这让他与病人之间的交流变得困难。他的父亲和叔叔一致认为,开始临床实践之前,米舍尔休养一段时间可能对他自己有好处。二人利用自己的关系,在图宾根大学费利克斯·霍普-塞勒(Felix Hoppe-Seyler)教授的实验室为他安排了一个待遇优厚的研究职位。霍普-塞勒教授是现代生物化学的奠基人。他的众多发现就包括红细胞的携氧功能,即血红蛋白的蛋白质及其关键成分——铁所发挥的作用。

霍普-塞勒的实验室位于此前霍亨图宾根城堡(Hohentübingen Castle)的地下室。它由一组狭窄的房间组成,房间里有深嵌的拱形窗户,可以俯瞰内卡河和阿玛尔山谷。米舍尔爱上了这个地方,他开始在霍普-塞勒教授的指导下研究起中性粒细胞和白细胞的构成,后者会在血液中搜寻外来入侵者并抵御感染。米舍尔之所以选择白细胞做研究对象,是因为白细胞没有嵌入组织,因此更容易分离和纯化;此外,白细胞的细胞核特别大,是细胞的指挥中心,放在光学显微镜的放大镜物镜下就能看到。

事实证明,采集白细胞最好的地方莫过于包裹手术病人的青灰色、沾满脓液的绷带。19世纪的外科医生推崇一种现已过时的观念,即“脓液值得称赞”(laudable pus)。他们认为脓液是可怕手术后伤口愈合的副产物,伤口产生的脓液越多——通常是外科医生肮脏的手术刀和手造成的——伤口愈合的可能性就越大。我们现在知道,多数情况下,脓液分泌过多会导致术后感染。“值得称赞的脓液”最常见的后果是让感染通过血液扩散,从而使病人陷入败血症的死亡阴影中。

就像科学探索中的常见情形一样,米舍尔也从另一位研究者的技术发明中获益。这位让他获益的人便是图宾根大学外科诊所主任维克多·冯·布伦斯博士(Dr. Viktor von Bruns),此人刚刚发明了一种被称为“毛感棉”(woolen cotton)的高吸水性棉织材料。如今,我们把它称作纱布。撇开术后感染不谈,这种类似海绵的新型绷带对米舍尔日常的脓液收集起到了重要作用。 [10]

随着时间的推移,米舍尔学会了如何更好地把脆弱的白细胞从这些绷带上的脓液中分离出来同时又不损坏或完全破坏它们——这可不是件容易的事。幸运的是,他长了双外科医生口中的“巧手”(good hands),还开发了一系列化学技术,析出了一种前人从未描述过的富含磷和酸的物质。米舍尔确定这种物质仅存在于细胞核中,并将这种新物质命名为核蛋白质(nuclein)。今天,我们把米舍尔发现的物质称为脱氧核糖核酸(或DNA)。 [11] 人们在闲聊时,常常误以为沃森和克里克发现了DNA,而事实上,他们发现的正是米舍尔在84年前的1869年用化学方法分离出的脱氧核糖核酸的分子结构。

1871年,米舍尔离开图宾根前往莱比锡,在著名生理学家卡尔·路德维希(Carl Ludwig)指导下开展工作。 [12] 就在当年,他撰写了一篇关于核蛋白质的研究论文,霍普-塞勒博士对文中高度可重复的数据严格审查后,同意在他主编的著名期刊《药物化学研究》( Medicinisch-chemische Untersuchungen )1871年的一期上发表。而与米舍尔论文一同出版的当期社论中,霍普-塞勒对核蛋白质的科学创新性给予了热烈的肯定。 [13]

图2-2 发现DNA时期的弗雷德里希·米舍尔

翌年,米舍尔回到家乡巴塞尔获得了“特许任教资格”(Habilitation,某种博士后讲席职位),这是19世纪德国、奥地利和瑞士年轻医生的入门级学术职位。 [14] 1872年,28岁的米舍尔旋即获得了巴塞尔大学生理学主任和教授职位。由于他的父亲和叔叔都曾是巴塞尔大学的著名教授,嫉妒的同事们便无端指责大学任人唯亲。米舍尔证明了这些指责毫无根据,并在科研岗位上站稳了脚跟。

巴塞尔大学坐落于莱茵河畔。它的地理位置造就了另一个奇妙的巧合。鲑鱼捕捞是巴塞尔地区的主要产业。鲑鱼精子细胞也很容易用米舍尔时代的化学技术分离和纯化。这些细胞的细胞核也特别大,因此也富含可供提取研究的核蛋白质。因此,米舍尔乐此不疲地从鲑鱼生殖腺中提取源源不断的精子细胞。在实验室中,他确定了核蛋白质由碳、磷、氢、氧和氮组成。顺便一提,米舍尔早期研究的核蛋白质经常受到杂散蛋白(stray proteins)及其成分硫的污染。

1874年,米舍尔报告了不同脊椎动物核蛋白质的诸多相似之处(以及一些细微差异)。米舍尔论文中的一句不温不火的话表明,他曾一度徘徊于重大科学发现的门口:“如果一个人……想要假定一种物质……是受精的具体原因,那么毫无疑问,他首先应该考虑的是核蛋白质。”

[15]

然而,一阵左右摇摆后,他最终还是无法理解,像生殖这般复杂的过程,怎么会由一个“多样性有限”的简单化学物质引导。寥寥数语之后,米舍尔得出结论:“没有一种特定的分子能够解释受精现象。”

与孟德尔一样,可怜的米舍尔也陷入了行政事务争论的泥潭,而没有花时间进一步思考相关问题。1895年,年仅51岁的米舍尔死于肺结核。巴塞尔大学以他的名字命名了一个生物医学研究所。然而,在他的家乡以外,很少有人记得他的名字和贡献。又过了半个多世纪,世人才弄清DNA的实际作用。不幸的是,在此之前,学术界对遗传的理解已经偏离了正轨。

[1] Charles Darwin, On the Origin of Species by Means of Natural Selection,or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (London:John Murray,1859),13.

[2] 可能这座寺庙当初有两座花园:一个是上文提到的较小的,另一个位于寺院门南侧靠近接待口的地方。Robin Marantz Henig, The Monk in the Garden:The Lost and Found Genius of Gregor Mendel,the Father of Modern Genetics (Boston:Houghton Mifflin,2009),21-36.

[3] 旁尼特方格是英国遗传学家雷金纳德·C.普尼特提出的,它是用于预测杂育种实验基因型的方形图。F. A. E. Crew,“Reginald Crundall Punnett 1875-1967,” Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 13 (1967):309-326.

[4] Gregor Mendel,“Versucheuber Plflanzenhybriden,” Verhand-lungen des naturforschendenVereines in Brünn,Bd. IV für das Jahr1865,Abhandlungen (Experiments in Plant Hybridization. Read at the February 8 and March 8,1865,Meetings of the Brünn Natural History Society)(1866),3-47;William Bateson and Gregor Mendel, Mendel’s Principles of Heredity:A Defense,with a Translation of Mendel’s Original Papers on Hybridisation (New York:Cambridge University Press,2009).

[5] Charles E. Rosenberg,“The Therapeutic Revolution:Medicine,Meaning,and Social Change in Nineteenth-Century America,” in Morris J. Vogel and Charles E. Rosenberg,eds., The Therapeutic Revolution:Essays in the Social History of American Medicine (Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1979),3-25.

[6] Gunther S. Stent,“Prematurity and Uniqueness in Scientific Discovery,” Scientific American 227,no. 6 (1972):84-93.

[7] 哪怕这个发现也存在争议;一些历史学家声称冯·舍马克并没完全理解孟德尔的工作,而斯皮尔曼甚至经常被排除在“括起来”的名单之外。See Augustine Brannigan,“The Reification of Mendel,” Social Studies of Science 9,no. 4 (1979):423-454;Malcolm Kottler,“Hugo De Vries and the Rediscovery of Mendel’s Laws,” Annals of Science 36 (1979):517-538;Randy Moore,“The Re-Discovery of Mendel’s Work,” Bioscene 27,no. 2 (2001):13-24.

[8] R. A. Fisher,“Has Mendel’s Work Been Rediscovered?,” Annals of Science 1 (1936):115-137;Bob Montgomerie and Tim Birkhead,“A Beginner’s Guide to Scientific Misconduct,” ISBE Newsletter 17,no. 1 (2005):16-21;Daniel L. Hartl and Daniel J. Fairbanks,“Mud Sticks:On the Alleged Falsification of Mendel’s Data,” Genetics 175 (2007):975-979;Allan Franklin,A. W. F. Edwards,Daniel J. Fairbanks,Daniel L. Hartl,and Teddy Seidenfeld,eds., Ending the Mendel-Fisher Controversy (Pittsburgh:University of Pittsburgh Press,2008);Gregory Radick,“Beyond the ‘Mendel-Fisher Controversy,’” Science 350,no. 6257 (2015):159-160.

[9] “Wilhelm His,Sr. (1831-1904),Embryologist and Anatomist,” editorial, Journal of the American Medical Association 187,no. 1 (January 4,1964):58;Elan D. Louis and Christian Stapf,“Unraveling the Neuron Jungle:The 1879-1886 Publications by Wilhelm His on the Embryological Development of the Human Brain,” Archives of Neurology 58,no. 11 (2001):1932-1935.

[10] 纱布的编织结构包括成对的纬纱,这些纬纱在每根经纱之前和之后交叉,以保持纬纱到位。有趣的是,这种排列看起来很像DNA的双螺旋结构。A. Klose,“Victor von Bruns und die sterile Verbandswatte,”(“Victor Bruns and the Sterile Cotton Wool”), Ausstellungskatalog des StadtsmuseumsTübingerKatalogue 77 (2007):36-46;D. J. Haubens,Victor von Bruns (1812-1883) and his contributions to plastic and reconstructive surgery,” Plastic and Reconstructive Surg ery 75,no. 1 (January 1985):120-127.

[11] Ralf Dahm,“Discovering DNA:Friedrich Miescher and the Early Years of Nucleic Acid Research,” Human Genetics 122 (2008):565-581;Ralf Dahm,“Friedrich Miescher and the Discovery of DNA,” Developmental Biology 278,no. 2 (2005):274-288;Ralf Dahm,“The Molecule from the Castle Kitchen,” Max Planck Research,2004,50-55;Ulf Lagerkvist, DNA Pioneers and their Legacy (New Haven:Yale University Press,1998),35-67.

[12] Horace W. Davenport,“Physiology,1850-1923:The View from Michigan,” Physiologist 25,suppl. 1 (1982):1-100.

[13] Friedrich Miescher,“Ueber die chemischeZusammensetzung der Eiterzellen”(On the Chemical Composition of Pus Cells), Medicinisch-chemischeUntersuchungen 4 (1871):441-460;Felix Hoppe-Seyler,“Ueber die chemischeZusammensetzung des Eiter”(On the Chemical Composition of Pus), Medicinisch-chemischeUntersuchungen 4 (1871):486-501.

[14] S. B. Weineck,D. Koelblinger,and T. Kiesslich,“Medizinische Habilitation imdeutschsprachigenRaum:Quantitative UntersuchungzuInhalt und Ausgestaltung der Habilitationsrichtlinien”(Medical Habilitation in German-Speaking Countries:Quantitative Assessment of Content and Elaboration of Habilitation Guidelines), Der Chirurg 86,no. 4 (April 2015):355-365;Theodor Billroth, The Medical Sciences in the German Universities:A Study in the History of Civilization (New York:Macmillan,1924).

[15] Freidrich Miescher,“Die SpermatozoeneinigerWirbeltiere:Ein BeitragzurHistochemie”(The Spermatazoa of Some Vertebrates:A Contribution to Histochemistry), Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel 6 (1874):138-208;Dahm,“Discovering DNA”;Ulf Lagerkvist, DNA Pioneers and their Legacy (New Haven:Yale University Press,1998),35-67.