第四章

带我去卡文迪许实验室

我从未见过弗朗西斯·克里克谦虚的样子。

——詹姆斯·D.沃森 [1]

詹姆斯·沃森的《双螺旋》一书开篇的这句话既让弗朗西斯·康普顿·克里克恼火,但也是对他的真实写照。与书中对弗兰克林的刻薄描写不同,沃森并没有不尊重克里克的意思。他只是想说,克里克十分了不起,用不着谦虚。但有那么几年,克里克的态度着实有些恶劣。读罢沃森的书稿,克里克对其中油腔滑调的语调感到不快,不久后,他联络了包括莫里斯·威尔金森在内的其他几位有类似观感的科学家。他们向时任哈佛大学校长的内森·普西(Nathan Pusey)请愿,要求哈佛大学的独立出版社不要出版这本书。克里克赢得了这场战役,却输掉了整个战争。尽管哈佛大学于1967年放弃出版此书,但沃森的编辑托马斯·威尔逊(Thomas Wilson)还是带着沃森的手稿离开麻省的剑桥,前往了纽约的雅典娜神殿(Atheneum)出版社。 [2] 次年,《双螺旋》成为国际畅销书,至今销量已超百万册。 [3]

克里克于1916年6月8日出生在英国东米德兰地区(East Midlands)北安普顿附近的韦斯顿法维尔村(Weston Favell)。他的父母哈里·克里克和安妮·克里克(Harry and Annie Crick)家境富裕,哈里的鞋靴厂和家族控制的连锁零售店利润丰厚。年幼的弗朗西斯对科学书籍和百科全书如痴如醉,过目不忘。他曾对母亲说,担心自己长大后,就没什么留待自己去探索的科学发现了。

在北安普顿上完文法学校(grammar school)后,克里克寄宿在了伦敦的米尔希尔学校(Mill Hill School),这个阶段的克里克擅长数学、化学,还爱恶作剧。有一次,他组装了一台收音机——晚自习期间禁止使用的电器——每当舍监在走廊巡逻时,收音机就会自动打开,而在舍监进入克里克的房间寻找声音的来源时,收音机便会自动关闭。他还在玻璃器皿里塞满各种炸药,制作了“瓶子炸弹”以进一步疏远老师。 [4]

1934年,克里克未能通过牛津和剑桥的入学考试,转而进入伦敦大学学院学习。他读的是物理专业,21岁毕业时获得了二等荣誉学位。有意思的是,威尔金斯和弗兰克林获得的也都是二等荣誉学位,这个等级的学位原本预示着他们会沦为英国科学界的二流科学家,但他们却做出了一流的科学贡献。 [5] 克里克走了一条相对容易的捷径,他接受了伦敦大学学院爱德华·内维尔·达科斯塔·安德拉德(Edward Neville da Costa Andrade)教授的学生研究职位,同时依靠叔叔阿瑟·克里克的资助继续在国际大都市伦敦生活。在伦敦大学学院,弗朗西斯研究的是最枯燥的问题,即测定100~150摄氏度的水在压力下的黏度。 [6]

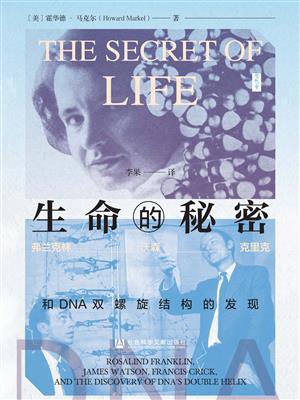

图4-1 1938年,弗朗西斯·克里克在伦敦大学学院

对生物学的未来而言幸运的是,1939年,一枚德国炸弹炸毁了克里克的实验室和他精心制作的研究设备,彻底终结了这个研究方向。第二年的1940年,克里克开始了海军部办公室长达六年的战时工作,研究磁性水雷和感音水雷,这种水雷在入侵船只没有直接接触时就会爆炸,因此比旧式水雷有效得多。战争结束后,武器专家得出结论说,英国的这些新型水雷击沉或毁坏了敌方上千艘海船。 [7]

在此期间,克里克的个人生活就有些一言难尽了。他的第一任妻子露丝·多琳·多德(Ruth Doreen Dodd)也是大学学院的一名学生,专业为英国文学,尤其喜爱托比亚斯·斯摩莱特(Tobias Smollett)的流浪汉小说。战争爆发、需要人手之际,她就收起了书桌,开始在劳工部做文员。 [8] 1940年,二人结婚;就在9个月后的几乎同一天,他们的儿子迈克尔出生了。1946年,克里克与奥迪尔·斯比德(Odile Speed)坠入爱河,斯比德是一位法国女性,20世纪30年代来到英国学习英语和艺术;战争期间,她加入了皇家海军妇女勤务队(Women’s Royal Naval Service)。1947年,露丝和弗朗西斯离婚,弗朗西斯后来几乎没怎么抚养过他们的儿子。1949年,弗朗西斯和奥迪尔开始了一段非常幸福的婚姻,二人育有二女,这段婚姻一直持续到弗朗西斯去世。

图4-2 克里克和他的儿子迈克尔,1943年前后

战争结束后,克里克认为,考虑到自己“并不出色的学位等级”、未完成的博士学位论文以及年纪较大等条件,最好的出路就是在英国政府部门担任公务员。起初,英国海军部的高层并不确定再次长期雇用这位多才多艺的年轻人是否可行。在物理化学家兼小说家C.P.斯诺(C. P. Snow)主持的第二次面试后,克里克获得了一份工作。不过,此时的克里克已经决定,他“不打算把余生都耗费在武器设计上”,于是拒绝了斯诺的邀请。 [9]

图4-3 奥迪尔和克里克的结婚照,1949年

接着,克里克打算从事科学记者的工作,并询问了《自然》杂志编辑部的一个职位。但克里克很快便撤回了申请,因为他意识到自己想要做科学研究,而不是编辑和报道他人的工作。业余时间,他为了跟上学术前沿,还阅读了一本关于有机分子中化学键性质的重磅作品,用克里克自己的话说,这本书的作者“有一个不寻常的名字——莱纳斯·鲍林(Linus Pauling)”。他当时还在阅读“阿德里安勋爵(Lord Adrian)研究大脑的小书”《神经作用机制:神经元的电学研究》( The Mechanism of Nervous Action:Electrical Studies of the Neurone )和西里尔·欣舍伍德爵士(Sir Cyril Hinshelwood)的《细菌细胞的化学动力学》( The Chemical Kinetics of the Bacterial Cell )。 [10]

正如记者马特·雷德利(Matt Ridley)指出的,克里克“决心不仅要进入科学领域,而且要干出一番事业,最重要的是,要解开一些谜题”。 [11] 克里克认为,他最想解开的谜题要么是人脑的运转方式,它造梦的方式,要么是遗传的分子机制。但他如何才能实现如此崇高的理想呢? [12]

幸运的是,克里克在海军部的主要领导是一位来自澳大利亚的数学物理学家哈里·斯图尔特·威尔逊·梅西(Harrie Stewart Wilson Massey),他于1945年调任大学学院的物理系主任一职。

图4-4 埃尔温·薛定谔,诺贝尔物理学奖获得者(1933年),他在1944年出版的《生命是什么?》一书激发了克里克、威尔金斯和沃森研究基因和DNA的热情

在他们的一次谈话中,梅西借给克里克一本薛定谔的《生命是什么?》。后来,梅西又把这本书借给了伦敦国王学院医学研究理事会生物物理组组长约翰·兰德尔(John Randall)的副手威尔金斯。 [13] 在梅西的建议下,克里克前去拜访了威尔金斯,二人很快成为至交。他们年龄相仿(也在同年去世,即2004年),都结过一次婚,都放弃了长子的抚养权,同时还都对基因的结构和功能着迷。他们经常共进晚餐,有一次,克里克询问是否可去兰德尔的实验室工作,但兰德尔断然拒绝了他的申请。克里克在申请伦敦伯克贝克学院(Birkbeck College)伯纳尔实验室(Bernal’s Lab)的职位时,实验室的X射线晶体学家J.D.伯纳尔也做出了类似的答复,该实验室后来还在1949年拒绝了弗兰克林进组的申请,但最终于1953年又接受了她。 [14]

接下来,克里克在医学研究理事会的支持下,参加了完成博士学位的奖学金竞争。他的申请一开始就显得大胆而出色。“「最让他关注的」特定领域是生物与非生物之间的划界,例如蛋白质、病毒、细菌和染色体的结构”。克里克接着解释他的“最终目标”是用“组成这些生命体的原子的空间分布”来描述它们。他的申请书中的点睛之笔则是一个最有先见之明的结论:“这个领域可被称为生物学的化学物理学。” [15]

为了获得奖学金,克里克与剑桥大学肌肉生理学家、1922年诺贝尔生理学或医学奖得主A.V.希尔进行了面谈。希尔写了一封热情洋溢的推荐信,并安排克里克与大权在握的医学研究理事会秘书爱德华·梅兰比爵士(Sir Edward Mellanby)会面。 [16] 梅兰比发现了维生素D及其在预防佝偻病中的作用,他同样被这个年轻人的活力及其广博的知识所震撼。经过不到一个小时的讨论,他建议克里克说:“你应该去剑桥,那里才是你的用武之地。” [17] 面试结束后,梅兰比在克里克的医学委员会申请表上潦草地写道:“我非常喜欢这个人。” [18]

来到剑桥的头两年(1947~1949年),克里克在斯特兰格威斯实验室(Strangeways Laboratory)工作。该实验室由剑桥研究型医院的托马斯·斯特兰格威斯(Thomas Strangeways)博士于1905年创立,主要研究类风湿性关节炎。克里克到来时,该实验室正专注于组织培养、器官培养和细胞生物学研究,其负责人是一位名叫昂娜·布里奇特·费尔(Honor Bridget Fell)的杰出动物学家,她也是英国当时少数几位担任领导职务的女科学家之一。 [19] 克里克回忆说,他在该实验室期间试图“推导出细胞质(细胞内部)的一些物理特性。我对这个问题并不十分感兴趣,但我意识到,从表面看,这项工作十分适合我,因为我唯一深入研究的学科是磁学和流体力学”。这项研究在实质上促使克里克在《实验细胞研究》杂志上发表了其最早的科研论文,其中一篇是实验性质的,另一篇是理论性的。 [20]

在斯特兰格威斯实验室工作的第二年,费尔请克里克为一批访问剑桥的客座研究员做一场题为“分子生物学重要问题”的简短演讲。克里克回忆道,听众们“拿着钢笔和铅笔,满怀期待地等着我,但在我继续往下讲时,他们就放下了手中的笔。显然,他们认为这不是严肃的内容,只是无用的猜测。仅有片刻时间,他们动笔做了笔记——在我告诉他们一些事实(用X射线照射会大大降低DNA溶液的黏度)的时候”。克里克在72岁高龄复述这段往事时,也想尽力回想起自己近40年前讲的究竟是什么,但他的“记忆被晚年的想法所覆盖”,觉得自己“很难相信记忆的真实性”。这次演讲没有留下记录,后来克里克只能推测自己谈到了基因在繁衍中的重要作用,需要“发现它们的分子结构,它们是如何由DNA(至少部分)构成的,以及基因最大的作用便是指导蛋白质的合成——可能是以RNA为中介”。 [21]

剑桥大学的文凭代表着克里克成为科学伟人的最后和最大的希望,他决定好好珍惜接下来的各种机会。在意识到自己在斯特兰格威斯实验室没办法真正实现自己的理想后,克里克说服梅兰比爵士为自己调换工作岗位。几通电话后,他被重新分配到了卡文迪许实验室的生物物理组,在马克斯·佩鲁茨(Max Perutz)及其助手约翰·肯德鲁(John Kendrew)手下工作。

[22]

克里克的主要任务是帮助二人辨别血红蛋白和肌红蛋白的分子结构;反过来,佩鲁茨则会帮助克里克获得哲学博士学位。

克里克第一次造访卡文迪许实验室的经历并不是那么完美。结束了前往伦敦的长途旅程后,克里克从剑桥的小火车站站台跳下,自己打车前往实验室。怀揣着认真的学生即将开启职业生涯的激动心情,克里克在前往世界上同类机构中最好的卡文迪许实验室的途中都能感受到自己跳动的脉搏。他把提包放进车里,坐到位置上,对出租车司机说:“带我去卡文迪许实验室。”司机回头透过中间的玻璃问道:“哪里?”克里克很纳闷,最后他意识到“并非所有人都像我一样对基础科学甚感兴趣”。他从破旧的提包里翻出一张纸,上面写着卡文迪许实验室的地址,他告诉司机这个地址位于自由学校巷,“去就是了,管他在哪”。司机认得那里离集市广场不远,便发动车子往目的地的方向驶去。 [23]

从19世纪末到二战后,世界上有两个研究物理学的地方:剑桥大学的卡文迪许实验室和其他地方。 [24] 许多人可能会理直气壮地认为,现代物理学研究始于剑桥。1687年,三一学院的艾萨克·牛顿写下了著名的《原理》,这是一部描述引力、万有引力定律和许多现在被称为经典物理学原理的科学巨著。近200年后的1874年,卡文迪许实验室得以建立,它得名于英国18世纪发现了“可燃空气”(氢气)的天才卡文迪许,他还成功测量了物体间的引力,得出了引力常数的精确值。

实验室的第一位物理学教授是苏格兰人詹姆斯·克拉克·麦克斯韦(James Clerk Maxwell,1831~1879年),他留着令人印象深刻的黑白相间的络腮山羊胡和一分为二的浓密唇须,这让他看上去跟狄更斯有几分神似。作为剑桥大学的一名本科生,麦克斯韦曾立志余生一心研究物理世界,哪怕这意味着要颠覆塑造其世界观的《圣经》也在所不惜。 [25] 纵观其学术生涯,麦克斯韦用一套至今仍被称为麦克斯韦方程组的数学表达式描述了电荷和电流产生电场和磁场的方式。麦克斯韦还让物理学家们重新认识了亚里士多德式的“思想实验”(thought experiment),爱因斯坦、玻尔、海森堡和薛定谔等人把这种方法擢升为目前被称为理论物理学(theoretical physics)的科学艺术形式。 [26]

剑桥大学的学生称卡文迪许实验室为“全部物理世界的中心”。卡文迪许实验室由石灰石、砖和石板砌成,三层楼的结构遍布哥特式拱门和狭窄的楼梯间。建筑的第一层有一间“陡峭的台阶可容纳180名学生”的阶梯教室,还有教授办公室、实验室和工作室;往上一层包括一间狭窄的仪器室和一间学生实验室;顶层(阁楼)是一间电学实验室。 [27]

麦克斯韦于48岁去世,实验室在1879年由雷利勋爵(Lord Rayleigh)约翰·威廉·斯特拉特(John William Strutt)接手。1904年,雷利因测得几种最重要气体的密度,以及发现氩气而获得诺贝尔物理学奖。他把奖金全部用于改善卡文迪许实验室的糟糕条件上了。正是雷利开创了卡文迪许实验室允许女性上课的新风尚,这个公平的决定对30年后的弗兰克林来说意义深远。

1884年,J.J.汤姆森(J. J. Thomson)被选中成为下一任卡文迪许物理学教授。与其说他是物理学家,不如说他看上去更像个银行家。汤姆森发现了电子,测量了电子的质量和电荷。但他做实验时有些笨拙,以至于助手们总是要想办法防止他弄坏为测量电子而研制的精密仪器。这个了不起的发现为世人了解分子和原子层面的化学键奠定了基础。汤姆森的工作为电源、人工照明、收音机、电视、电话、计算机和互联网等一众现代仪器和设施奠定了基础。

1919年,一位名叫欧内斯特·卢瑟福(Ernest Rutherford)的魁梧物理学家从新西兰回到剑桥,接替了汤姆森的工作。卢瑟福成功地分裂了原子,发现了质子,阐明了放射性的概念,并对放射性半衰期做了定义,从而当之无愧地成为核物理学之父——此情此景,就好比他一路上哼着(如果说不是特别热情洋溢地唱着)阿瑟·沙利文爵士(Sir Arthur Sullivan)的“前进吧,基督教战士”(

Onward Christian Soldiers

)一般。

[28]

元素周期表中编号104的元素

(rutherfordium)就是以他的名字命名的。汤姆森和卢瑟福分别于1906年和1908年获得诺贝尔物理学奖。同一时期,冈维尔和凯厄斯学院院长(Gonville and Caius College)、卡文迪许实验室物理学家詹姆斯·查德威克(James Chadwick)发现了中子。他于1932年获得诺贝尔物理学奖。

(rutherfordium)就是以他的名字命名的。汤姆森和卢瑟福分别于1906年和1908年获得诺贝尔物理学奖。同一时期,冈维尔和凯厄斯学院院长(Gonville and Caius College)、卡文迪许实验室物理学家詹姆斯·查德威克(James Chadwick)发现了中子。他于1932年获得诺贝尔物理学奖。

但要说起DNA研究,卡文迪许实验室这方面最重要的教授乃是威廉·劳伦斯·布拉格爵士(Sir William Lawrence Bragg),他从1938~1953年一直担任这一职务。尽管布拉格教授从未教过物理学,也从未领导过如此大的一个系部,但他仍然在39岁之际被召入剑桥大学工作。

[29]

他跟父亲威廉·亨利·布拉格(William Henry Bragg)共同提出了X射线晶体学,并因此获得了1915年诺贝尔物理学奖,这也是该奖项历史上唯一一次同时授予一对父子。

[30]

他们提出的定理被称为布拉格方程,解释了晶体如何以特定角度反射X射线光束。而在剑桥大学,布拉格的任务则是让卡文迪许实验室现代化,卢瑟福在其任期内未能做到这一点。布拉格发挥自己的优势,将实验室的研究范围从核物理转向了X射线晶体学领域。他逐渐成为一名出色的管理者,以机智和领导才能著称。尽管经历了经济大萧条和两次世界大战,布拉格还是把卡文迪许重建成了世界一流的研究机构。

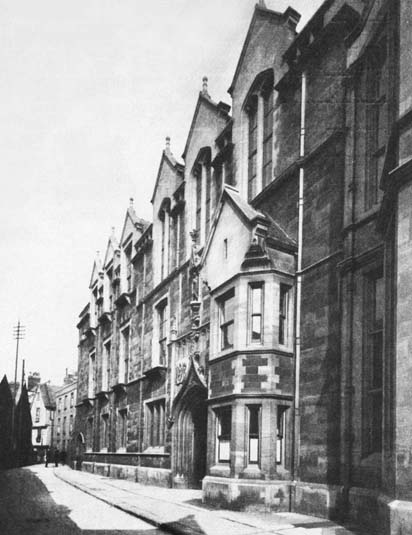

图4-5 卡文迪许物理实验室

布拉格的首要任务是解决卡文迪许实验室狭窄、设施陈旧的问题。到20世纪30年代末,卡文迪许物理实验室面临着物理学家太多,实验室过少的问题。1936年,布拉格成功争取到汽车制造商赫伯特·奥斯汀爵士(Sir Herbert Austin,后来的奥斯汀勋爵)捐资25万英镑,建造了一座以他的名字命名的侧楼。奥斯汀侧楼是一座风格上难以归类的四层实用性建筑,由浅灰色砖块砌成。除了美观,这栋楼还为实验室增加了90个房间——其中31个用于研究,另有13个用于办公——以及一个玻璃吹制室、一个仪器或机械车间、一个图书馆、一个茶室和一个特种技术间——“在这里可以进行需要最高超技能的精细操作”。 [31] 1951~1953年,沃森和克里克就是在这栋大楼里开展DNA研究工作的。

克里克直言不讳、乐观开朗,他那不可思议的大脑和飞速的嘴巴之间缺乏制动装置。他身上既有王尔德的诙谐幽默,又有萧伯纳(George Bernard Shaw)笔下亨利·希金斯教授的权威式傲慢,甚至还有几分爱因斯坦般天才的影子。

弗兰克林的传记作者安妮·赛尔(Anne Sayre)认为克里克是自负的“超人”。

弗兰克林的传记作者安妮·赛尔(Anne Sayre)认为克里克是自负的“超人”。

他很容易感到无聊,而且容易从一个项目转到下一个项目,却没有在完成博士学位方面取得任何进展,因此他注定会令布拉格教授感到不满。克里克在多数谈话中都会无休止地在各种观点和理论间建立乔伊斯式的自由联系。他对分子层级的生物物理学的理解令人称奇。他经常能精确地挑出(并解决)其他研究人员项目中的问题,乃至许多人都害怕跟他讨论自己的工作,以免他攫取了自己的知识产权。弗朗西斯最认可的是提出伟大构想的理论家,而非实验家,他认为实验家是苦力——他们的存在只是为了证明像他这样的天才的伟大构想。然而,仅有少数同事能够认真倾听,进而暗自琢磨和发掘克里克滔滔不绝的科学独白中的精华思想。正如小说家安格斯·威尔逊(Angus Wilson)在1963年指出的,“像克里克博士这样的人最终说服自己,进而成为本世纪最伟大的革命性科学理论的代言人后,所有虚假的想法和疯狂的建议,所有耗尽心力的倾听和紧张的分歧,最终都奇迹般变得无限值得”。

[32]

他很容易感到无聊,而且容易从一个项目转到下一个项目,却没有在完成博士学位方面取得任何进展,因此他注定会令布拉格教授感到不满。克里克在多数谈话中都会无休止地在各种观点和理论间建立乔伊斯式的自由联系。他对分子层级的生物物理学的理解令人称奇。他经常能精确地挑出(并解决)其他研究人员项目中的问题,乃至许多人都害怕跟他讨论自己的工作,以免他攫取了自己的知识产权。弗朗西斯最认可的是提出伟大构想的理论家,而非实验家,他认为实验家是苦力——他们的存在只是为了证明像他这样的天才的伟大构想。然而,仅有少数同事能够认真倾听,进而暗自琢磨和发掘克里克滔滔不绝的科学独白中的精华思想。正如小说家安格斯·威尔逊(Angus Wilson)在1963年指出的,“像克里克博士这样的人最终说服自己,进而成为本世纪最伟大的革命性科学理论的代言人后,所有虚假的想法和疯狂的建议,所有耗尽心力的倾听和紧张的分歧,最终都奇迹般变得无限值得”。

[32]

1951年7月,克里克为他在卡文迪许的物理学同事们举办了一次系里的研讨会。约翰·肯德鲁建议克里克把演讲题目定为“疯狂的追求”(What Mad Pursuit),这是约翰·济慈的诗歌“希腊古瓮颂”(Ode on a Grecian Urn)第一节中的一个短句。在讲座中,克里克介绍了解读X射线晶体学图像的每一种方法,从帕特森分析和傅立叶变换到佩鲁茨的蛋白质工作法和布拉格的光学法(又称“蝇眼”)等。克里克手里的粉笔在黑板上不停书写着数学公式,粉尘随风飘扬,他证明了每一个数学公式都是徒劳的,并大胆地得出结论说:“这些论文中的多数假设都没有事实根据。”他认为,唯一的例外是一种被称为“原子同构替换”(isomorphous replacement of atoms)的办法,即在不改变分子结构的情况下,用能够强烈散射X射线的外来原子替换相关分子的原子。 [33] 克里克在其回忆录——书名也叫《疯狂的追求》——中描述了布拉格在演讲结束后的愤怒情形。这就是刚到卡文迪许的克里克,他告诉这个领域的创立者、他的员工及学生,“他们正在做的事情不大可能带来任何有用的结果。事实上,我清楚地了解这个课题的理论,而且还经常不合时宜地滔滔不绝,但这并没有什么帮助”。 [34]

在随后的一次系里内部研讨会上,克里克的举动越发愚蠢起来,他暗示布拉格盗用了他的想法。这几乎成了让教授爆发的最后一根稻草,他转过涨红的脸和臃肿的身躯,对指责他的人愤怒地吼道:“别在这捣乱,克里克!在你来之前,我们实验室相处十分融洽。顺便问一句,你什么时候才能推进你的博士论文?”

[35]

此事之后,只要克里克一进实验室,这位伟人就会紧闭办公室的大门,免得听他“日常的啰唆”。60多年后,沃森回忆说:“克里克的嗓门……实在太大了,让人无法忍受……「他笑得」……真的很大声。”

[1] James D. Watson, The Double Helix:A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA ,edited by Gunther Stent (New York:Norton,1980),9. 沃森还在其他章节告诉读者,他的目标是“写一本和《了不起的盖茨比》一样好的书”;James D. Watson, A Passion for DNA:Genes,Genomes,and Society (Cold Spring Harbor,NY:Cold Spring Harbor Laboratory Press,2001),120.

[2] 雅典娜神殿出版社由小阿尔弗雷德·A·克诺普夫、西蒙·迈克尔·贝西和海拉姆·海顿于1959年创立。See Herbert Mitgang,“Atheneum Publishers Celebrates its 25th Year,” New York Times ,December 23,1984,36.

[3] 《双螺旋》的出版争议以及哈佛大学出版社因克里克和威尔金斯策划的声势浩大的写信抗议运动而取消该书的情况进行了详细记录。见:William Lawrence Bragg Papers,RI.MS.WLB 12/3-12/100. Bragg wrote the introduction for the original edition。销售估计值取自:Nicholas Wade,“Twists in the Tale of the Great DNA Discovery,” New York Times ,November 13,2012,D2。

[4] 关于克里克早年经历的信息见:Francis Crick, What Mad Pursuit:A Personal View of Scientific Discovery (New York:Basic Books,1988),3-80;the quote is on 40. See also Robert Olby, Francis Crick:Hunter of Life’s Secrets (Cold Spring Harbor,NY:Cold Spring Harbor Laboratory Press,2009);Matt Ridley, Francis Crick:Discoverer of the Genetic Code (New York:Harper Perennial,2006);Mark S. Bretscher and Graeme Mitchison,“Francis Harry Compton Crick,O.M.,8 June 1916-28 July 2004,” Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 63 (2017):159-196。

[5] Horace W. Davenport,“The Apology of a Second-Class Man,” Annual Review of Physiology 47 (1985):1-14.

[6] Crick, What Mad Pursuit ,13.

[7] “在第二次世界大战期间英国埋设的236000枚地雷中,有三分之一属于非接触式地雷,即磁性地雷或声波地雷”:Olby, Francis Crick ,53-54. See also Science Museum,“Naval Mining and Degaussing:Catalogue of an Exhibition of British and German Material Used in 1939-1954 (London:His Majesty’s Stationery Office,1946),iv;and Crick, What Mad Pursuit ,15。

[8] Ridley, Francis Crick ,13.

[9] Olby, Francis Crick ,62;Crick, What Mad Pursuit ,15.

[10] 引文摘自:Crick, What Mad Pursuit ,18. See also Linus Pauling, The Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystals:An Introduction to Modern Structural Chemistry (Ithaca,NY:Cornell University Press,1939);Cyril Hinshelwood, The Chemical Kinetics of the Bacterial Cell (Oxford:Clarendon Press,1946);Edgar D. Adrian, The Mechanism of Nervous Action:Electrical Studies of the Neurone (Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1932)。新舍伍德获得了1956年诺贝尔生理学或医学奖,阿德里安勋爵与查尔斯·谢林顿分享了1932年诺贝尔生理学或医学奖。

[11] Ridley, Francis Crick ,23.

[12] Crick, What Mad Pursuit ,15.

[13] V. V. Ogryzko,“Erwin Schrödinger,Francis Crick,and epigenetic stability,” Biology Direct 3 (April 17,2008):15,doi:10.1186/1745-6150-3-15.

[14] Crick, What Mad Pursuit ,19-23;Brenda Maddox, Rosalind Franklin:The Dark Lady of DNA (New York:HarperCollins,2002),105.

[15] 弗朗西斯-克里克1947年7月7日的研究方法培训奖学金申请书见:Medical Research Council,Francis Crick Personal File,FD21/13,British National Archives;Olby, Francis Crick ,69-90;Ridley, Francis Crick ,26。

[16] H. H. Dale,“Edward Mellanby,1884-1955,” Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 1 (1955):192-222.

[17] Crick, What Mad Pursuit ,19.

[18] 梅兰比与克里克1947年7月7日的会面备忘录见:Medical Research Council,Francis Crick Personal File,FD21/13,British National Archives;Olby, Francis Crick ,69。

[19] Papers of the Strangeways Laboratory,Cambridge Research Hospital,1901-1999,PP/HBF,Honor Fell Papers,Wellcome Library,London;L. A. Hall,“The Strangeways Research Laboratory:Archives in the Contemporary Medical Archives Centre,” Medical History 40,no.2 (1996):231-238.

[20] Crick, What Mad Pursuit ,22;F. H. C. Crick and A. F. W. Hughes,“The Physical properties of cytoplasm. A Study by means of the magnetic particle method. Part I. Experimental,” Experimental Cell Research 1 (1950): 3-90;F. H. C. Crick,“The Physical properties of cytoplasm. A Study by means of the magnetic particle method. Part II. Theoretical Treatment,” Experimental Cell Research 1 (1950): 505-533.

[21] Crick, What Mad Pursuit ,22.

[22] Olby, Francis Crick ,147.

[23] Crick, What Mad Pursuit ,40.

[24] 我非常感谢剑桥大学卡文迪许物理实验室的马尔科姆·朗格尔教授(Professor Malcolm Longair)于2018年2月19带我参观了奥斯汀侧楼——就在奥斯汀侧楼被拆毁前几周。有关在那里开展的极其重要工作的背景,请参阅:Malcolm Longair, Maxwell’s Enduring Legacy:A Scientific History of the Cavendish Laboratory (Cambridge:Cambridge University Press,2016);J. G. Crowther, The Cavendish Laboratory,1874-1974 (New York:Science History Publications,1974);Thomas C. Fitzpatrick, A History of the Cavendish Laboratory,1871-1910 (London:Longmans,Green and Co.,1910);Dong-Won Kim, Leadership and Creativity:A History of the Cavendish Laboratory 1871-1919 (Dordrecht,The Netherlands:Kluwer Academic Publishers,2002);John Finch, A Nobel Fellow on Every Floor:A History of the Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology (Cambridge:MRC/LMB,2008);Egon Larsen, The Cavendish Laboratory:Nursery of Genius (London:Franklin Watts,1952);Alexander Wood, The Cavendish Laboratory (Cambridge:Cambridge University Press,1946);Basil Mahon, The Man Who Changed Everything:The Life of James Clerk Maxwell (Chichester,UK:John Wiley and Sons,2004)。

[25] 詹姆斯·克拉克·麦克斯韦写给 L. 坎贝尔的信,引自:Lewis Campbell and William Garnet, The Life of James Clerk Maxwell,with a selection from his correspondence and occasional writings and a sketch of his contributions to science (London:Macmillan,1882),178。

[26] Mahon, The Man Who Changed Everything.

[27] Longair, Maxwell’s Enduring Legacy ,55-60.

[28] “前进吧,基督教战士,”为萨宾·巴林·古尔德作词(1865年),阿瑟·沙利文作曲(1872年)的歌曲中的歌词,见:Ivan L. Bennett,ed., The Hymnal Army and Navy (Washington,DC:Government Printing Office,1942),414。

[29] Longair, Maxwell’s Enduring Legacy ,255-318.

[30] 威廉·亨利·布拉格曾担任过多个职位,包括1909-1918年利兹大学卡文迪许物理学教授和1923-1942年伦敦皇家学会所所长。布拉格矿就是以他的名字命名的,见:A. M. Glazer and Patience Thomson,eds., Crystal Clear:The Autobiographies of Sir Lawrence and Lady Bragg (Oxford:Oxford University Press,2015);John Jenkin, William and Lawrence Bragg,Father and Son:The Most Extraordinary Collaboration in Science (Oxford:Oxford University Press,2008);André Authier, Early Days of X-ray Crystallography (Oxford:Oxford University Press/International Union of Crystallography Book Series,2013);Anthony Kelly,“Lawrence Bragg’s interest in the deformation of metals and 1950-1953 in the Cavendish—a worm’s-eye view,” Acta Crystallographica A69 (2013):16-24;Edward Neville Da Costa Andrade and Kathleen Yardley Londsale,“William Henry Bragg,1862-1942,” Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 4 (1943):276-300;David Chilton Phillips,“William Lawrence Bragg,31 March 1890-1 July 1971. Elected F.R.S. 1921,” Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 25 (1979):75-142。

[31] “Cavendish Laboratory,Cambridge,Benefaction by Sir Herbert Austin,K.B.E.,” editorial, Nature 137,no. 3471 (May 9,1936):765-766;“Cavendish Laboratory:The Austin Wing,” editorial, Nature 158,no. 4005 (August 3,1946):160;W. L. Bragg,“The Austin Wing of the Cavendish Laboratory,” Nature 158,no. 4010 (September 7,1946):326-327.后来,布拉格又募集了许多其他资助,其中包括用于建造新回旋加速器的3.7万英镑,以及用于在奥斯汀楼和原有两侧楼之间建造一座连接建筑的10万英镑。

[32] Angus Wilson,“Critique of the Prizewinners,” typescript for article in The Queen ,January 2,1963,FCP,PP/CRI/I/2/4,box 102.

[33] Olby, Francis Crick ,108-109.

[34] Crick, What Mad Pursuit ,50.

[35] Murray Sayle,“The Race to Find the Secret of Life,” Sunday Times ,May 5,1968,49-50. 布拉格后来否认了沃森对他与克里克之间关系的多数说法,并称沃森的许多回忆是“纯粹的臆想”。见:Horace Judsoninterview with William Lawrence Bragg,January 28,1971,HFJP。