第五章

第三个人

DNA就是迈达斯的点金术。每个染指的人都会发疯。

——莫里斯·威尔金斯 [1]

莫里斯·休·弗雷德里克·威尔金斯(Maurice Hugh Frederick Wilkins)博士是英帝国高级勋位获得者(CBE)和皇家学会会员(FRS),他高瘦的身上潜藏着各种神经官能症。他自我感知的生活的恐怖几乎让别人跟他的每次交流都变得尴尬,甚至有些沮丧。威尔金斯是哈雷街众多精神分析师的忠实拥趸,他有阵子经常寻求弗洛伊德派的帮助,但最终认可了荣格学派对恐惧、憎恶等复杂情绪的分析——这个反省的过程似乎永无止境。

[2]

与人交流时,威尔金斯很少会与对方发生目光接触。他喜欢扭曲身体,让自己背对对方。

他说话轻声细语、语速缓慢,话语内容显得散漫,与主题没什么关系,这经常会考验听众的耐心。他要花很长时间才能说出一个明确的观点。

他说话轻声细语、语速缓慢,话语内容显得散漫,与主题没什么关系,这经常会考验听众的耐心。他要花很长时间才能说出一个明确的观点。

安妮·赛尔(Anne Sayre)形容威尔金斯是“一个在人际交往方面存在严重问题的人;人际交往让他痛苦,也让他无能为力”。他被内心的怨恨和愤怒折磨着,在想到弗兰克林的时候尤其如此。

克里克曾对威尔金斯的精神健康做过一个简短的评价:“你不了解莫里斯。他在那段时间里非常、非常情绪化。”

克里克曾对威尔金斯的精神健康做过一个简短的评价:“你不了解莫里斯。他在那段时间里非常、非常情绪化。”

然而,他也很慷慨大方,尤其受到男同事、助手和学生的喜爱,甚至大家会因为他的情感障碍而倍加同情他。

然而,他也很慷慨大方,尤其受到男同事、助手和学生的喜爱,甚至大家会因为他的情感障碍而倍加同情他。

1916年12月15日,威尔金斯出生在新西兰蓬加罗阿(Pongoroa)山区一栋原木搭建的房子里。 [3] 他的父亲埃德加是一名儿科医生,曾在都柏林圣三一医学院学习。母亲伊夫琳·慧塔克(Eveline Whittacker)是都柏林警察局长的女儿。威尔金斯形容她是“一位长着金色长发、拥有健全常识的慈爱母亲”。 [4] 这对夫妇于1913年离开爱尔兰,前往遥远的新西兰寻找更好的生活。由于未能如愿,埃德加于1923年举家迁往伦敦,并在伦敦国王学院攻读公共卫生博士学位。

1922年,比莫里斯大两岁的姐姐伊瑟恩(Eithne)出现了血液、骨骼和关节感染,需要在大奥蒙德街儿童医院开展一系列痛苦的住院治疗和矫形手术。莫里斯回忆起伊瑟恩使用抗生素前期的状况时,仍心有余悸。在探访日,小男孩紧攥着父母的手“爬上这座宏伟医院的楼梯”。他们一起穿过几十间开放式病房,病床像士兵一样一字排开,每个病床上都躺着一个生病、孤独、哭泣的孩子。似乎走了很久,他们才来到伊瑟恩身边,“她不仅被大医院吞噬了,身体也变得几乎无法辨认”。护士们剃掉了她的每一绺“美丽的金发”,她的脸因感染而肿胀,小男孩几乎认不出自己的姐姐了。他无法忘记,“她是某种噩梦般计划的受害者,被一个巨大的绳索和滑轮组成的装置困在床上,双腿吊在空中”。这让他想起了伦敦塔中的中世纪酷刑室。 [5]

想象一下,当伊瑟恩向他坦言自己想死的时候,六岁的莫里斯会是多么的惊恐。他们的父亲束手无策,无法用自己的医术治愈自己的孩子,他哀伤地徘徊在伦敦街头,心中充满了任何一个父亲可能要埋葬自己的孩子时出现的可怕焦虑。 [6] 这场劫难以不同但同样具有破坏性的方式影响着威尔金斯全家的心灵。就莫里斯而言,这可能是他难以信任女性、难以与女性沟通的根源。伊瑟恩终于回家后,他感到自己被背叛了,因为他曾经最亲密的玩伴拒绝参与他们曾经十分喜爱的儿时游戏了。莫里斯说,从那时起,“我们之间就很少交流了”。 [7]

1929年,他们全家搬到了伯明翰,埃德加在那里当了一名学校儿科医生,后来还写了一本这个领域的著名作品《学童医疗检查》( Medical Inspections of Schoolchildren )。 [8] 1929~1935年,小莫里斯就读于英国最好的走读学校之一——爱德华国王学校,其间他对天文学和地质学产生了浓厚兴趣。1935年,他被剑桥大学著名的圣约翰学院录取,并获得了卡朋特服饰公司的奖学金。

在剑桥,威尔金斯追求“与人类生活问题直接相关的科学”。时任卡文迪许物理实验室主任的卢瑟福的副手马克·L.E.奥利芬特(Mark L. E. Oliphant)则是引导他探索这个领域的第一位导师。奥利芬特是威尔金斯在圣约翰大学的导师,他教导威尔金斯说,“物理学家应该自己制造仪器”,这一理念让威尔金斯想起了自己在父亲的工作室里修修补补时度过的美好时光。 [9]

约翰·德斯蒙德·伯尔纳(John Desmond Bernal)则是威尔金斯的另一位导师,他在卡文迪许实验室工作到1937年,最终由于卢瑟福拒绝给他终身教职而加入了伦敦伯克贝克学院。伯尔纳是一位用X射线晶体学研究病毒和蛋白质结构的杰出科学家,他来自爱尔兰蒂珀雷里郡(County Tipperary),父亲是西班牙裔犹太人(Sephardic Jew)。 [10] 威尔金斯被伯尔纳的科学研究和共产主义精神深深吸引。20世纪30年代,被尊称为“圣人”的伯尔纳联合许多志同道合的教师和学生,于1932年成立了以和平为宗旨的剑桥科学家反战组织。

与那个时代的许多学生一样,威尔金斯阅读了卡尔·马克思的著作,并对“他的历史唯物主义评价甚高,「尽管马克思未能」找到一条通往人道的非独裁共产主义社会的道路”。 [11] 威尔金斯加入了剑桥科学家反战组织,也加入了其他几个关注纳粹主义抬头、西班牙内战和“印度独立等尖锐问题”的组织。

在圣约翰大学,这位年轻人热衷于参观现代艺术博物馆、美术馆和参加自然科学俱乐部的聚会。他经常去当地的电影院看电影,他在影院里接触到了不同的马克思主义理论家,他们在格鲁乔(Groucho)、奇科(Chico)、哈波(Harpo)以及泽伯·马克斯(Zeppo Marx)的疯狂喜剧动作电影中妙语连珠。莫里斯尤其喜欢欧洲的艺术电影,出于自己的政治偏好,他还非常喜欢1925年苏联出品的谢尔盖·爱森斯坦(Sergei Eisenstein)的无声史诗片《战舰波将金号》(

Battleship Potemkin

)。

[12]

莫里斯还短暂学习过击剑运动,但因为“出剑不够快”而放弃了。

尽管威尔金斯对知识有着浓厚的兴趣,但不安全感和自卑感一直困扰着他,在面对大学里更富有、更自信的学生时尤其如此。1990年,威尔金斯承认,他在剑桥时“对自己的评价下降了一个档次……只是因为其他一些人看起来太聪明了”。

而威尔金斯在与异性交往方面显得尤其迟钝。1937年,他爱上了一位名叫玛格丽特·拉姆齐(Margaret Ramsey)的同学,此人也是剑桥科学家反战组织成员。很遗憾,威尔金斯很害羞,不知如何向她表白。一天傍晚,二人坐在威尔金斯在圣约翰大学的宿舍椅子的两端,他直接对玛格丽特脱口而出道:“我爱你。”玛格丽特对这突如其来的举动感到莫名其妙,愣了片刻后便起身告辞了。我们这位年轻人在大学期间唯一一次与女性的肢体接触,似乎是在伦敦一家百货公司与一位“女店员”的不期而遇。50年后,他仍能在记忆中唤起对那位年轻女子“似水般的温柔、暖意和香水味”混杂的情欲体验。虽然威尔金斯爱情经验的不足在他那个时代的年轻人中并不罕见,但这两段经历却体现出他在与女性的诸多浪漫的柏拉图式的交往中体会到的茫然与无助。 [13]

威尔金斯在剑桥大学最后一年的1938年秋陷入了严重的抑郁,此后便一直与精神健康问题做斗争。抑郁症影响了他的学业。1939年的期末考试中,威尔金斯获得的是物理学二等二(lower-second-class)荣誉,对他而言,这个等级比海斯特·白兰(Hester Prynne)身上任何一件衣服都要鲜艳(也更有杀伤力)。二等二荣誉直接意味着威尔金斯无法继续在剑桥大学继续攻读学位。对威尔金斯来说,这种失望绝对意味着毁灭性打击,任何一个在特定目标上不幸失败的学生都能体会到这一点。的确,他感觉自己的“世界末日到了”。 [14]

但从事后的角度看,威尔金斯未能获得第一名是一件非常好的事情,因为这迫使他离开了剑桥舒适的学术茧房。 [15] 当时,他已经对热释光领域(电子在晶体中一边移动一边发光的机制研究)产生了浓厚的学术兴趣。被剑桥大学和牛津大学的研究生项目拒绝后,威尔金斯把目光转向了伯明翰大学,1937年,他在剑桥大学的前导师奥利芬特被派往伯明翰主持物理系的工作,负责建造“英国最大的原子粉碎机(回旋加速器)”。 [16]

帮助奥利芬特完成这项工作的是约翰·特顿·兰德尔(John Turton Randall),他是一位志在建立科学帝国的物理学家,身上体现了卓越的企业家精神。兰德尔是当地一家苗圃园丁之子,长着一脸络腮胡子、秃顶,相貌平平。为了弥补出身的卑微和样貌的不足,他穿着定制的精织斜纹软呢西装,打着时髦的丝绸领结,翻领上插着一朵新剪的康乃馨,看上去像哈罗德百货公司的巡视员一样。1926~1937年,兰德尔在通用电气公司位于温布利的研究实验室工作,其间他带领一批物理学家、化学家和工程师研发出了一系列利润丰厚的照明灯具。1937年,奥利芬特聘请兰德尔以英国皇家学会成员身份加入自己的团队。

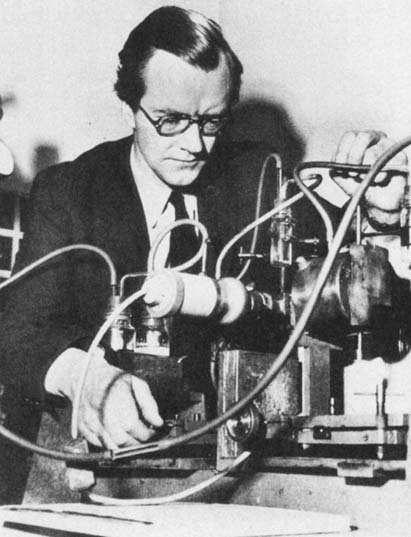

当威尔金斯向奥利芬特提出自己打算在伯明翰从事博士项目研究的想法时,后者欣然接受,并派他到兰德尔的工作室工作。 [17] 兰德尔在科学研究中表现出的“宗教热情”给威尔金斯留下了深刻的印象。对兰德尔来说,科学比宗教更好,因为“科学更可能让人获得认可和名声”。 [18] 兰德尔“对一流科学家了然于胸,而且十分善于判断科学发展的形势”,他给予员工根据数据的提示开展科学探索的自由,与许多同行不同的是,他还同时雇用男女员工在实验室工作。 [19] 然而,为兰德尔做事并不都是舒心和充满干劲的。他可能是一个小气的老板,要求员工能尽快出成果、绝对忠诚和权责分明。兰德尔常常带着拿破仑般的气势走进实验室,用威尔金斯的话说,他的出现让所有人都“捏了一把汗”。 [20]

1938~1940年,威尔金斯在兰德尔的冷光实验室工作,并于1940年拿到博士学位,其研究领域包括固态物理、磷光现象和电子阱。 [21] 他还开发了有助于研究的工具,其间还与一些资深物理学家建立了重要联系,这有助于他学术生涯的发展,而所有这一切都让他得以“超越”剑桥大学的二等荣誉。 [22]

威尔金斯无法超越的是自己与女性完全不和谐的关系。闪电战(1940~1941年德国对英国的轰炸)期间,他遇到了一位年轻的小提琴家,威尔金斯在回忆录里只是将其唤作布丽塔(Brita)。他们骑自行车在乡间徜徉,共进晚餐,享受着彼此的陪伴,至少威尔金斯作如是观。由于威尔金斯无法表达自己的情感,更不知道该如何更进一步,因此他们的关系一直“非常乏味”。跟此前与玛格丽特的交往类似,威尔金斯“在布丽塔房间的最里面”坐下,以“发表哲学声明”的方式表达了自己的爱慕之情。这种奇怪的方式跟当时剑桥的情形一样“管用”。多年后,威尔金斯承认:“我想,她会对我这种不浪漫的做法感到气馁,因为她也没有做任何事情帮助我摆脱困境。我在恐惧和绝望中直愣愣地退缩了。” [23] 陷入失恋的痛苦深渊后,威尔金斯“决定放弃「他的」爱情,让自己沉浸在更崇高的事物中”。他从“斯宾诺莎如何放弃他的爱,开始打磨望远镜镜片”的做法中获得灵感,转身投入量子力学的怀抱。深入这门学科让他超越了情感上的痛苦,威尔金斯最终获得了“生活的控制权”,他还得出结论说,与布丽塔的分开“对「他的」事业起到了至关重要的作用”。 [24]

威尔金斯的工作给兰德尔留下深刻印象,他为威尔金斯在伯明翰大学安排了一个博士后职位,于1940年1月正式生效。其间,兰德尔与奥利芬特就各自眼中最伟大的发明——巨腔磁控管(giant cavity magnetron)的优先权展开了激烈竞争。该装置运行良好时能发射微波雷达探测空中的物体,如破坏英国建筑和士气的德国飞机等。但在研发之初,这台机器并不可靠,总是“从一个频率跳到另一个”。兰德尔的工作就是降低这种不稳定性,他很快就成功造出了一些被认为是“二战中最重要的发明”。 [25] 然而,为了确保自己在磁控管研发中的功劳,奥利芬特阻止了兰德尔的资金申请。作为反击,只要奥利芬特的团队来访,兰德尔实验室的物理学家们就会紧锁实验室的房门,到晚上更是会紧锁办公桌。这种内耗式竞争让威尔金斯深感不安,尤其当时英国眼看就要输掉与纳粹德国的生存战争了。 [26]

令兰德尔懊恼不已的是,威尔金斯于1944年离开了自己的实验室,接着受邀加入了奥利芬特新成立的战时物理小组——伯明翰炸弹实验室。该小组的两名高级成员——鲁道夫·佩尔斯(Rudolph Peierls)和奥托·弗里施(Otto Frisch)——均为来自纳粹德国的犹太移民,他们发现制造原子弹所需的铀比一开始设想的少,于是奥利芬特的物理小组被派往美国协助曼哈顿计划——那个时代规模最大的科研项目。威尔金斯则被派往加利福尼亚大学伯克利分校工作,该校的传奇物理学家、1939年诺奖得主欧内斯特·劳伦斯(Ernest Lawrence)设计了一个回旋粒子加速器。威尔金斯的任务是确定蒸发出金属铀的方法,这个问题一直困扰着威尔金斯,最后是劳伦斯自己想出了解决办法。虽然威尔金斯的安全许可(security clearance)等级比劳伦斯或奥利芬特低,但他知道自己正在参与制造大规模杀伤性武器。与许多应征入伍的和平主义科学家一样,他为这项工作赋予了合理的意义,因为纳粹-日本轴心国阵营的征服世界的威胁已迫在眉睫。但这并不意味着他必须为此感到高兴。

战争结束后,威尔金斯迫不及待地离开了炸弹制造业。

他不仅憎恶核武器巨大的杀伤力,还反对战时所需的保密要求渗入他所珍视的科研日常,从而产生负面影响。他仍天真地认为,只有在“开放与合作的氛围中”,才能产生最好的科学研究。

[27]

威尔金斯的反核情绪也被相关人员注意到了。美国联邦调查局和英国秘密情报机构军情五处都怀疑,参与曼哈顿计划的九名新西兰或澳大利亚科学家中有一人泄露了绝密信息。实际上,威尔金斯从1945年起便一直受到军情五处的监视,至少持续到1953年。尽管“一名线人”形容威尔金斯为“一条古怪异常的鱼”、“科学怪客”、“无法处理司空见惯的人情世故”,甚至说他可能是“一个社会主义者,而不是共产主义者”,但间谍们最终并没有找到任何罪证。

[28]

他不仅憎恶核武器巨大的杀伤力,还反对战时所需的保密要求渗入他所珍视的科研日常,从而产生负面影响。他仍天真地认为,只有在“开放与合作的氛围中”,才能产生最好的科学研究。

[27]

威尔金斯的反核情绪也被相关人员注意到了。美国联邦调查局和英国秘密情报机构军情五处都怀疑,参与曼哈顿计划的九名新西兰或澳大利亚科学家中有一人泄露了绝密信息。实际上,威尔金斯从1945年起便一直受到军情五处的监视,至少持续到1953年。尽管“一名线人”形容威尔金斯为“一条古怪异常的鱼”、“科学怪客”、“无法处理司空见惯的人情世故”,甚至说他可能是“一个社会主义者,而不是共产主义者”,但间谍们最终并没有找到任何罪证。

[28]

威尔金斯还在加利福尼亚时,曾与一名叫作露丝·阿博特(Ruth Abbott)的加州大学艺术生短暂相爱。就像他的诸多恋情一样,这段感情很快就搁浅在了比太平洋海岸更崎岖的险滩。阿博特怀孕了,威尔金斯适时地求婚。他后来承认,他误以为阿博特对婚姻的看法与自己一样,即认为男性是婚姻关系中的主导者,尤其在事业和人生重大决策方面。实际上,阿博特并不同意威尔金斯的保守观点,这一发现让他大吃一惊,也为他们短暂的婚姻造成了无尽的纷扰。 [29] 他们在伯克利山上的一栋大房子里生活、争吵、彼此发火。几个月后,阿博特告诉威尔金斯,她为他约见了一名律师,律师正告威尔金斯,阿博特想离婚。可以想象,威尔金斯感到非常震惊,此后他几乎与妻儿再无任何来往,正如他后来回忆的那样,“我独自回到了英国”。 [30]

威尔金斯仅收到一份学术工作邀请:圣安德鲁斯大学自然哲学系的助理讲师职位。这份工作由兰德尔提供,当时他已经原谅了自己这位颠沛流离的学生,并搬到了苏格兰,远离了伯明翰的学术政治。1945年8月2日,就在内华达山脉徒步行程的最后一天,威尔金斯写信给兰德尔说自己接受了这个职位,并坦言自己的妻子不会一起来。他在信中彬彬有礼地称阿博特为“一个非常好的姑娘”,并告诉兰德尔自己离婚的事情,以及离婚如何花掉了他急需的200美元。遗憾的是,除非阿博特再婚,否则离婚协议在英国要三年后才能生效,他的律师建议他回到英国后也要在很长时间里按法律规定保密。实际上,威尔金斯甚至在很久之后才把这件事告诉父母。

1945~1946学年,威尔金斯在实验室里散漫地打发着自己的时间,对自己屈辱的处境充满怨念,渴望与年幼的儿子取得联系。就在此时,曾与克里克一起在海军研究实验室研究扫雷舰的英国物理学家哈里·梅西给了他一本薛定谔的《生命是什么?》(就像他曾对克里克做的事情一样)。梅西感觉威尔金斯正处于职业生涯的十字路口,不知下一步该研究些什么,于是建议说:“你可能会有兴趣读读这本书。”他隐含的意思是,威尔金斯应该琢磨下分子或量子生物学。

作为剑桥大学的学生,威尔金斯向来非常崇拜薛定谔在量子物理学方面的研究以及他对波动力学复杂思想的解释,“这些解释十分具象化,跟爱因斯坦设想‘如果一个男孩坐在光波上,他会如何看待宇宙’的想法如出一辙”。

[31]

威尔金斯的思绪在薛定谔书中的篇章、段落和章节之间游走之际,第一次产生了从物理学转向生物学的念头。薛定谔把基因结构描述为非周期性晶体,这在威尔金斯心中引起了深深的共鸣,因为他的研究兴趣恰好集中在固态物理和晶体结构领域。

作为剑桥大学的学生,威尔金斯向来非常崇拜薛定谔在量子物理学方面的研究以及他对波动力学复杂思想的解释,“这些解释十分具象化,跟爱因斯坦设想‘如果一个男孩坐在光波上,他会如何看待宇宙’的想法如出一辙”。

[31]

威尔金斯的思绪在薛定谔书中的篇章、段落和章节之间游走之际,第一次产生了从物理学转向生物学的念头。薛定谔把基因结构描述为非周期性晶体,这在威尔金斯心中引起了深深的共鸣,因为他的研究兴趣恰好集中在固态物理和晶体结构领域。

同年,兰德尔被伦敦国王学院聘为享誉四方的惠斯通物理学讲座教授(Wheatstone Chair of Physics)。履新后不久的1946年,兰德尔赢得了医学研究理事会的点金术——一笔多年期巨额拨款,用于在物理系内组建一个精英生物物理研究小组,这支精英队伍将由生物学家和物理学家共同组成,专门研究生物系统的结构,或者像兰德尔说服评审者用到的说辞一样,“把物理学的逻辑引入生物学的图形学”。 [32] 这个领域甚至有了一个新的名字,即如今科学词典中的常见词条:“分子生物学”。 [33] 兰德尔把他的整个团队从圣安德鲁斯带到了伦敦,并任命威尔金斯为生物物理组的助理主任。医学研究中心不知道的是,兰德尔还赢得了财大气粗的洛克菲勒基金会的巨额资助,用于购买分子生物学研究设备。学院管理人员开始对这种明显的两处受薪(double-dipping)现象提出质询时,兰德尔轻描淡写地回答说,洛克菲勒基金会的资助旨在为国王学院物理系提供经费,而医学研究理事会的奖金则是为生物物理研究小组提供资助。 [34]

图5-1 工作中的莫里斯·威尔金斯,20世纪50年代

可以想象,兰德尔的资助招致了国王学院内外获得赞助较少的同事们的羡慕和嫉妒。兰德尔刻意回避争议,专注于组建他领导下的庞大研究小组。研究小组的项目繁多,旨在用物理方法研究细胞、细胞膜和细胞核、染色体、精子、肌肉组织、核酸和DNA结构。 [35] 根据英国的科研礼仪标准,这些研究方向神圣不可侵犯;换言之,从1947年开始,国王学院的研究小组便“拥有”了DNA研究权,就像卡文迪许研究小组很快就会获得发现血红蛋白和肌红蛋白结构的权利(和医学研究理事会的资助)一样。医学研究理事会各研究单位内部存在竞争,但它们彼此之间不存在竞争。

国王学院成立于1829年,是英国伦敦建立的圣公会式无宗派大学学院(其成立本身即是对剑桥和牛津大学等英格兰教会学院的回应)。国王学院是一所现代大学,致力于为学生提供能够适应快速发展世界的工作所需的教育经验。一直到1952年,国王学院校园内最显眼的特征便是一个巨大的弹坑——长度超过18米,宽8米——位于其校园的四方院中心,拜德国空军的闪电战所赐。

学院俯瞰泰晤士河和滑铁卢桥,南面是庄严的萨默塞特宫(Somerset House),北面是繁华的斯特兰德街,长期以来,学院饱受枪林弹雨和物资不足的摧残。生物物理组的办公地点位于华丽的主楼地下室。每天,国王学院的生物物理学家们都要从喧闹的斯特兰德大街沿狭窄的楼梯下到地下实验室。

学院俯瞰泰晤士河和滑铁卢桥,南面是庄严的萨默塞特宫(Somerset House),北面是繁华的斯特兰德街,长期以来,学院饱受枪林弹雨和物资不足的摧残。生物物理组的办公地点位于华丽的主楼地下室。每天,国王学院的生物物理学家们都要从喧闹的斯特兰德大街沿狭窄的楼梯下到地下实验室。

威尔金斯非常乐意离开满是峡谷、湖泊和让人孤独的苏格兰。由于无法找到合适的公寓,他搬到了位于汉普斯特德(Hampstead)的已婚姐姐伊瑟恩家中的一间空房间,那里是伦敦“艺术家、知识分子和纳粹难民”聚居地。闲暇之余,他经常出入西区(West End)的艺术画廊。他在其中一家画廊认识了一位出生于维也纳的艺术家安娜,并开始与之交往。晚年的威尔金斯笑称,安娜至少大他十岁,而且他们的关系几乎是开放式的。在他承认同时与安娜的一位密友交往后,这段恋情戛然而止。后来另一位女人的离开也为他造成了情感上的折磨,于是威尔金斯尝试在弗洛伊德的心理治疗中寻求慰藉。在“弗洛伊德官方组织”指派给他的一位女治疗师的指导下,威尔金斯开展了为期一年的系统反省,但这丝毫未能平复他焦躁不安的情绪。最后,他向女治疗师的主管抱怨“那个女的永远不会从我这得到任何东西”之后,治疗师选择了放弃治疗。此后,威尔金斯再也没有听说弗洛伊德学派的任何消息,同时也陷入了更深的抑郁情绪之中。尽管有过自杀的念头,但还是忍住了,因为他不想让母亲伤心,他的母亲当时正处于失去丈夫的悲伤之中。 [36]

幸运的是,威尔金斯的精气神还不错,他每天都忙于自己的研究,同时也是兰德尔的“得力助手”。他一头扎进了DNA的海洋。他从研究奥斯瓦尔德·艾弗里(Oswald Avery)的工作开始,逐渐确信携带基因最重要信息的是DNA,而不是蛋白质,这一点跟沃森和克里克很像。最后,威尔金斯终于在生物学和物理学的结合中找到了心之所属。这个腼腆之人似乎终于走上了知识的康庄大道,他的学术之路从此畅通无阻。生物物理学以及活分子的结构和功能等问题令他着迷。 [37]

但威尔金斯的学术研究并不是完全自由的,他长期以来都在服从教授的安排。在实验室的等级制度中,往往是某个人管理全部的工作。每天早晨,威尔金斯都要忍受兰德尔对管理医学研究理事会项目的抱怨。他竭力表现得若无其事,但也很快就厌倦了兰德尔草率的管理方式,更别说这位资深教授在他的所有论文上——往往是第一作者的位置——署名的行为。威尔金斯越发经常地就研究问题和资源与他的上司“爆发矛盾冲突”。冲突的根源在于兰德尔希望掌控实验室的DNA研究,尽管他的行政工作让他无法进行任何有意义的研究。兰德尔的时间不停被各种事情占据,这让他非常恼火,因此,他也开始开罪威尔金斯,并将实验室命名为“兰德尔马戏团”(Randall’s Circus)。更直白地说,威尔金斯用一句简单的话就打发了他与兰德尔的关系:“我钦佩他、尊敬他,但我真不能说我觉得他讨人喜欢。” [38]

图5-2 约翰·T.兰德尔和莫里斯·威尔金斯,国王学院医学研究理事会生物物理组负责人

威尔金斯曾在一年多的时间里一直用超声波诱导DNA发生突变,并用紫外线和红外线让它在显微镜下成像。取得些许进展后,他便向剑桥大学的约翰·肯德鲁以及国王学院、普利茅斯海洋站的一些生物学家咨询下一步的工作。1950年初的某个时候,威尔金斯开始了一系列笨拙的尝试,他用X射线衍射技术对从小牛胸腺细胞核中提取的DNA样本开展研究,这些样本是从屠宰场购买的一批胰脏中获得的。伯尔尼大学的瑞士有机化学家鲁道夫·西格纳(Rudolf Signer)慷慨地把这些样本捐赠给威尔金斯,它们被保存在果酱瓶中的异丙醇和盐的混合物的正中间。威尔金斯形容西格纳的15克黏稠黄金看起来“就像鼻涕一样”。一天又一天,他越来越熟练地“纺织”出了10~30微米(10 -6 米)的长纤维或链条,非常适合晶体学分析。众人梦寐以求的西格纳样本对人类发现DNA分子结构起到了非常重要的贡献,尽管如今已被人遗忘。 [39]

尽管威尔金斯获得了如此珍贵的研究材料,兰德尔却因为他花了太多时间才得出结果而对他大加奚落和羞辱。兰德尔无法接受的是,X射线晶体学所需的熟练操作的训练时间几乎快赶上成为小提琴演奏家的时间了。到1950年春,兰德尔彻底失去耐心,他开始寻找其他专业的晶体学家来接管实验室X射线的衍射研究。他最终选择了一位30岁的物理化学家罗莎琳德·弗兰克林。她刚刚在巴黎完成了为期四年的博士后研究,完善了煤炭的晶体学分析,准备回到伦敦的家中,进而用X射线相机开展生物结构研究。

[1] Horace Freeland Judson, The Eighth Day of Creation:Makers of the Revolution in Biology (Cold Spring Harbor,NY:Cold Spring Harbor Laboratory Press,2013),9.

[2] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,112,113,150.

[3] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ;Struther Arnott,T. W. B. Kibble,and Tim Shallice,“Maurice Hugh Frederick Wilkins,15 December 1916-5 October 2004;Elected FRS 1959,” Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 52 (2006):455-478;Steven Rose interview with Maurice Wilkins.

[4] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,6-7.

[5] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,16-17.

[6] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,17-18.

[7] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,19.

[8] Edgar H. Wilkins, Medical Inspection of School Children (London:Balliere,Tindall and Cox,1952).

[9] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,31-32.

[10] Eric Hobsbawm,“Bernal at Birkbeck,” in Brenda Swann and Francis Aprahamian,eds., J. D. Bernal:A Life in Science and Politics (London:Verso,1999),235-254;Maurice Goldsmith, Sage:A Life of J. D. Bernal (London:Hutchinson,1980);Andrew Brown, J. D. Bernal:The Sage of Science (Oxford:Oxford University Press,2005).

[11] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,41.

[12] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,42.

[13] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,44.

[14] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,48.

[15] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,48.

[16] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,49.

[17] M. H. F. Wilkins,“John Turton Randall,23 March 1905-16 June 1984,Elected F.R.S. 1946,” Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society 33 (1987):493-535.

[18] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,50,100.

[19] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,100.

[20] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,101.

[21] M. H. F. Wilkins,“Phosphorescence Decay Laws and Electronic Processes in Solids,” PhD thesis,University of Birmingham,1940;G. F. G. Garlick and M. H. F. Wilkins,“Short Period Phosphorescence and Electron Traps,” Proceedings of the Royal Society A:Mathematical,Physical and Engineering Sciences184,no.999 (1945): 408-433;J. T. Randall and M. H. F. Wilkins,“Phosphorescence and Electron Traps. I. The Study of Trap Distributions,” Proceedings of the Royal Society A:Mathematical,Physical and Engineering Sciences 184,no.999 (1945):365-389; J. T. Randall and M. H. F. Wilkins,“Phosphorescence and Electron Traps. II. The Interpretation of Long-Period Phosphorescence,” Proceedings of the Royal Society A:Mathematical,Physical and Engineering Sciences 184,no.999 (1945): 390-407; J. T. Randall and M. H. F. Wilkins,“The Phosphorescence of Various Solids,” Proceedings of the Royal Society A:Mathematical,Physical and Engineering Sciences 184,no.999 (1945): 347-364.

[22] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,68.

[23] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,65.

[24] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,65.

[25] Angela Hind,“The Briefcase ‘That Changed the World’,” BBC News/Science ,February 5,2007,http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6331897.stm.

[26] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,71-72.

[27] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,72.

[28] 1953年8月7日,“D. L. 斯图尔特下达的内政部秘密搜查令”,该搜查令允许在威尔金斯的新住址搜查他的邮件。他的电话也被窃听,见关于威尔金斯的M15档案。转引自:James D. Watson, The Annotated and Illustrated Double Helix ,edited by Alexander Gann and Jan Witkowski (New York:Simon and Schuster,2012),123。

[29] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,86.

[30] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,86.

[31] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,84.

[32] Naomi Attar,“Raymond Gosling:The Man Who Crystalized Genes,” Genome Biology 14 (2013):402-14,quote is on 403.

[33] 据称,“分子生物学”这个术语是由洛克菲勒基金会自然科学部主任沃伦·韦弗于1938年创造的。See Warren Weaver,“Molecular Biology:Origins of the Term,” Science 170 (1970):591-592.

[34] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,99.

[35] “Engineering,Physics and Biophysics at King’s College,London,New Building,” editorial, Nature 170,no. 4320 (August 16,1952):261-263. 该研究小组的研究计划、醋酸纤维幻灯片、论文和出版物可在伦敦国王学院生物物理系档案、档案和特别收藏中找到,KDBP 1/1-10;2/1-8;3/1-3;4/1-71;5/1-3。

[36] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,111-112.

[37] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,106.

[38] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,101,106.

[39] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,106-107,135,142;Brenda Maddox, Rosalind Franklin:The Dark Lady of DNA (New York:HarperCollins,2002),156;Matthias Meili,“Signer’s Gift:Rudolf Signer and DNA,” Chimia 57,no. 11 (2003):734-740;Tonja Koeppel interview with Rudolf Signer,September 30,1986,Beckman Center for the History of Chemistry (Philadelphia:Chemical Heritage Foundation,Oral History Transcript no. 0056);Attar,“Raymond Gosling,” 402.