第六章

柔弱如海葵之叶

罗莎琳德想要的是她认定的证据,任何近似都不行……众人从不同角度对罗莎琳德性格的粗略描述听上去几乎就是自相矛盾的——她集诚实与机敏、逻辑与温情、深刻的抽象智慧与鲜活的敏锐人性于一身;但这一切都是事实,不仅不矛盾,而且相互融洽。我愿意不畏艰难,把这一切连同暗处的细节,都如实付诸笔端。

——安妮·赛尔,致穆里尔·弗兰克林(罗莎琳德·弗兰克林的母亲)的信,1970年2月5日

我担心你不会同意我对罗莎琳德患有阿斯伯格症的判断,但我并不是第一个提出这种可能联系的人。

——詹姆斯·D.沃森,致詹妮弗·格林(Jenifer Glynn)

(罗莎琳德·弗兰克林的妹妹)的信,2008年6月11日

罗莎琳德·埃尔西·弗兰克林打小就自视与众不同:她不同于自己娇生惯养的兄弟姐妹们;不同于英裔德国犹太金融家和慈善家的孩子;不同于学校里其他被20世纪初的家教管束所困扰的女孩;更完全不同于那些长相和口音都很奇怪的东欧犹太难民——他们定居在伦敦东区(East End),相当于纽约下东区。

[1]

沃森经常猜测,罗莎琳德与众不同的性格源于她的“上层”社会地位。

这个看法不无道理,但弗兰克林一家所处的上流社会主要由犹太人组成。

这个看法不无道理,但弗兰克林一家所处的上流社会主要由犹太人组成。

罗莎琳德的母亲穆里尔出身于一个显赫的盎格鲁犹太人家族——瓦利家族(the Waleys),其中不乏杰出的律师、金融家、诗人和政治家。1935年,瓦利家族的亲戚大卫·索洛蒙斯(David Solomons)当选为伦敦第一位犹太治安官,不过他并未获准就职,因为强制宣誓仪式要求效忠基督教信仰。后来,索洛蒙斯更是顺利成为下院第一位犹太议员(1851年)和伦敦第一位犹太市长(1855年)。

尽管弗兰克林家族长期以来涉足银行业,但他们家族的历史远不是英镑、先令和便士所书写的。罗莎琳德的祖父阿瑟编纂的家族史声称,他们是大卫王的直系后裔。 [2] 撇开皇室叙述不谈,弗兰克林家族的族谱中的确有几位杰出的拉比,其中包括布拉格的拉比犹大·洛乌·本·巴泽莱尔(Rabbi Judah Loew ben Bazelel,1512~1609年),这位塔木德和卡巴拉学者在民间传说中创造了泥人“魔像”(Golem,也译为“傀儡”),并将其作为保护布拉格犹太区不受反犹主义者侵害的一种手段。魔像的传说是意第绪语文学的主要内容,很可能也是玛丽·雪莱(Mary Shelley)1818年的小说《弗兰肯斯坦》的灵感来源。 [3]

1763年,弗兰克尔(Fraenkel,不久便英语化为弗兰克林)一家从德国布雷斯劳移民至伦敦,当时全英国仅有不到8000名犹太人。阿瑟·弗兰克林喜欢吹嘘自己的四位祖父母中有三人出生于英国,以此来显示其家族居此地久矣。虽然不像1478年逃离西班牙宗教裁判所的西班牙裔犹太人那样有地位,也不像罗斯柴尔德家族那样富有,但弗兰克林家族属于英国犹太精英阶层——“一个以小圈子的血缘和金钱排他性流动为特征的紧密族群联盟,这个小圈子也会不时开放,接纳某个贝丁顿(Beddington)、蒙塔古(Montagu)、弗兰克林、沙宣(Sassoon)或其他有地位、财富的人,然后再次紧闭大门”。 [4]

现代以色列的历史中也刻下了众多弗兰克林家族成员的名字。罗莎琳德的姑姑海伦·卡罗琳·“玛米”·弗兰克林·本特维奇(Helen Caroline “Mamie” Franklin Bentwich,1892~1972年)是一位女权主义活动家,曾在20世纪20年代推动了幼儿园、艺术中心和其他社会项目的发展。她的丈夫诺曼曾在1920~1931年担任英属巴勒斯坦托管地的总检察长;她的父亲赫伯特则是一名版权律师,西奥多·赫茨尔(Theodore Herzl)的首批英国追随者之一,也是早期犹太复国主义运动的重要人物。最著名的则是罗莎琳德的曾叔父赫伯特·路易斯·塞缪尔(Louis Samuel,1870~1963年)。1915年,塞缪尔子爵为英国内阁撰写了一份“秘密”备忘录,由此促成了1917年的《贝尔福宣言》(Balfour Declaration),确立了在巴勒斯坦建立“犹太人民族家园”的概念。1920年,就在罗莎琳德出生的三周前,塞缪尔被任命为首任巴勒斯坦高级专员。 [5]

小时候,罗莎琳德就显得与她的兄弟姐妹(一个名叫大卫的哥哥;两个弟弟,科林和罗兰;以及一个妹妹詹妮弗)不同,她说话声音小,善于观察周围的人,判断力敏锐。她过于敏感了,尤其在感到被轻视或受到委屈时,年少的罗莎琳德的反应就是退缩和反思。她的母亲穆里尔是传统犹太妻子的典范,在第二个孩子

去世十多年后,她写道:“罗莎琳德不开心时,她会退缩到自己的世界——就像叶子被碰到的海葵一样。她把自己的伤口隐藏起来,烦恼让她变得孤僻和不安。后来上学了,我总能从她回家后的默不作声的中看出她在学校出了什么问题”。

去世十多年后,她写道:“罗莎琳德不开心时,她会退缩到自己的世界——就像叶子被碰到的海葵一样。她把自己的伤口隐藏起来,烦恼让她变得孤僻和不安。后来上学了,我总能从她回家后的默不作声的中看出她在学校出了什么问题”。

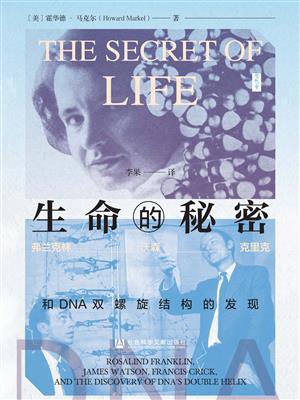

图6-1 9岁的罗莎琳德和妹妹詹妮弗

这种敏感往往会掩盖她内在的天赋。1926年,罗莎琳德的姨妈玛米向丈夫描述了她与哥哥一家有次去康沃尔海岸的情形。她对当时六岁的罗莎琳德做了生动的描述:“「她」异常聪明——把所有时间都花在算数上,乐在其中,而且总是能算对。”

[6]

穆里尔对小罗莎琳德的回忆也同样贴切:“她的性格可圈可点,非常坚强、非常聪明——不仅智力过人,而且意志坚强。”

也许我们应该给11岁的罗莎琳德再加一句评价,就在母亲向她介绍冲洗照片的科学知识后不久,“这让我觉得心里暖暖的”。

[7]

也许我们应该给11岁的罗莎琳德再加一句评价,就在母亲向她介绍冲洗照片的科学知识后不久,“这让我觉得心里暖暖的”。

[7]

穆里尔坚持认为,“罗莎琳德一生都很清楚自己的方向”,“她的观点坚定而明确”。

十几岁时,罗莎琳德就已经练就了一副伶牙俐齿。她毫不畏惧表达自己对他人的厌恶或批评,在科学问题上尤其如此。对于罗莎琳德所爱的人而言,她是个理想的伴侣,风趣、调皮、思想敏锐。但对于那些在某些方面令她失望或被她视为差点意思的人,就是另一幅情形了。穆里尔非常清楚自己的女儿是如何直言不讳地打击人的,而对那些不怎么接受批评的人来说,这简直就是一种羞辱:“罗莎琳德的憎恶就像她的友谊,都很持久。”

十几岁时,罗莎琳德就已经练就了一副伶牙俐齿。她毫不畏惧表达自己对他人的厌恶或批评,在科学问题上尤其如此。对于罗莎琳德所爱的人而言,她是个理想的伴侣,风趣、调皮、思想敏锐。但对于那些在某些方面令她失望或被她视为差点意思的人,就是另一幅情形了。穆里尔非常清楚自己的女儿是如何直言不讳地打击人的,而对那些不怎么接受批评的人来说,这简直就是一种羞辱:“罗莎琳德的憎恶就像她的友谊,都很持久。”

跟许多有天赋的年轻人一样,弗兰克林错误地认为,自己强烈的求知欲和敏捷的逻辑思维是普遍和常见的。终其一生,她都很难容忍别人的平庸,这往往会毁掉自己专业发展的前途。安妮·赛尔说:“她无法忍受荒谬。”她用“激烈而顽固的愤慨”来回应如此这样的人和事。 [8] 根据穆里尔的说法,罗莎琳德心中那些不是很灵光的人都会让她心烦意乱,因为她“生来无论做什么事情效率都很高,她永远无法理解为何别人无法像她那样有条不紊地工作,以及能力无法跟她相当。她对用心良苦的笨手笨脚没什么耐心,也没法跟愚笨的人相处融洽”。

罗莎琳德在伦敦诺丁山社区长大,当时这里是富裕的英裔犹太人社区中心。弗兰克林一家很富有,但从不张扬。穆里尔一丝不苟地记账,丈夫每周一都会给她一笔固定的零用钱。埃利斯·弗兰克林(Ellis Franklin)不愿过添置房产和司机等容易实现的奢侈生活,而是选择乘坐地铁前往他在城里的办公室——家族的私人商业银行。周末,他会在父母位于白金汉郡查特里奇(Chartridge)村的隐秘庄园里度过,庄园的房子由设计白金汉宫外墙的同一位建筑师做了现代化改造,以避开外人的窥视。 [9]

弗兰克林一家的生活被家庭纽带、礼节和对英国一切事物的热爱所占据。埃利斯和穆里尔向孩子们灌输了教育,以及把时间奉献给那些不幸之人的重要性。埃利斯最喜欢的慈善组织是位于伦敦圣潘克拉斯区克朗代尔路的工人学院。该学院成立于1854年,旨在为工人和受过大学教育的同行建立纽带,其开设的课程包括经济学、地质学、音乐和板球。埃利斯曾任该校副校长,长期讲授电学课程。 [10]

同样重要的是,弗兰克林家族有着根深蒂固的犹太信仰。一家人会定期参加位于贝斯沃特的新西区(New West End)犹太教堂的礼拜——埃利斯资助过这个教堂,后来又根据“犹太教是一个宗教而非种族……英国犹太人和其他英国人一样都是英国人的整体观念”等同化原则重组了该教堂。 [11] 然而,在当时那个犹太人被认为是一个独特且不总是受到尊重的族群的时代,无论埃利斯家族如何融入英国生活,他们仍显得是异类,与他们最想成为的人格格不入。刻板观念根深蒂固,多数英国人都是看了莎士比亚笔下的夏洛克向他的基督徒顾客收取高额费用,或者狄更斯笔下的费金如何费尽心机把离家出走的男孩变成扒手等情节才“了解”犹太人的。正如乔治·奥威尔(George Orwell)在1945年指出的,当时生活在大不列颠的犹太人仅有40万,约占总人口的0.8%,而且他们“几乎全都集中在六七个大城镇里”。更糟的是,奥威尔总结道,“英国的反犹主义比我们敢于承认的还严重,战争又让这种情况变本加厉……从根本上说,这种情绪十分非理性,并不会因道理而改变”。 [12] 而当罗莎琳德长大成人后,她也不得不面对自己“与其他英国人相比不够英国”的问题。她不仅是英国物理科学界为数不多的女性之一,还是一个闯入由基督教白人男性掌控的象牙塔的犹太人。她身上背负着性别和强烈个性带来的包袱,再加上英国学术界十分微妙而又无处不在的反犹主义,如果没有才华加持,这一切就已预先决定了她成功的可能性。

20世纪30年代初,9岁的罗莎琳德被送往苏塞克斯海岸贝克斯希尔的林多尔女子学校(Lindores School for Young Ladies),此地可以俯瞰波涛汹涌的英吉利海峡。虽然心思都在学习上,也在手工课上展现了超强的手眼协调能力,但罗莎琳德经常想家,她会写信给父母,表达自己对他们和妹妹詹妮弗的思念之情。很明显,林多尔并非她理想的求学之地,因此在1932年1月,罗莎琳德的父母把她送进了伦敦西肯辛顿的圣保罗女子学校(St. Paul’s School for Girls),入学时就读初中四年级。圣保罗女校具备双重优势,一是与他们位于诺丁山的家仅相隔一段公交车程,二是尽管该校以圣人命名,但并不效忠于教会,因此学校里有很多受过教育的犹太男子的女儿。 [13] 罗莎琳德很高兴能被转到离家较近的学校,尽管她并不同意父母说自己很“娇气”,不适合上寄宿学校,这种反对意见逐渐演变成了对自己小小年纪就被送出家门的怨念。 [14]

圣保罗学校的理科课程强调保持整洁的外表、一丝不苟的学习态度和复习答案等女性气质。学校不鼓励卖弄才华或大胆创新。作为领时代之风气的女校,圣保罗配备了全新的实验室,由三位“高素质女教师”讲授生物、物理和化学。在圣保罗女校读完前四年(相当于美国的初中阶段)后,弗兰克林进入六年级,并宣布她打算读高中,重点学习化学、物理和数学。她直接跳过了生物学和植物学课程,因为这些课程往往是打算进入医学院学习的学生选修的。据弗兰克林在圣保罗最亲密的朋友之一安妮·克劳福德·派珀(Anne Crawford Piper)说,弗兰克林开展了大量的科学研究,以期超过同龄人。 [15]

17岁时,弗兰克林参加了剑桥大学的数学和物理学入学考试。跟其他许多学生一样,她也经历了考试和面试焦虑,但她坚持了下来。1938年10月,剑桥大学的两所女子学院——吉尔顿学院(Girton)和纽纳姆学院(Newnham)都向她发出了录取通知书。单论建筑标准,这两所学院都很漂亮,但却远不及众多男子学院那般宏伟。她最终选择的纽纳姆学院是一座红砖砌成的安妮女王风格的建筑群,白色的窗框和烟囱显得很惹眼,一座绿意盎然的花园坐落其间。

图6-2 剑桥大学纽纳姆学院

剑桥大学虽然是一所“历史悠久的大学”,但直到1869年才开始招收女学生,1871年之前也不招收犹太人。此后的几十年里,年轻女性只能通过这两所女子学院进入剑桥大学学习,但男生则有22个可供选择的学院;相应地,女生招收指标仅有500个名额,男生则有5000个。 [16] 在二战前的英国,年轻女性想要获得一流的教育资源,所遭受的不平等待遇不胜枚举。很多成绩单上潦草的轻蔑评语很好地解释了这种遗憾:“不错,只不过是个女的。” [17]

与1921年才开始授予女性学位的牛津大学不同,剑桥大学的女学生直到1947年才被接纳为“大学成员”。相应地,此前她们不过被视为吉尔顿学院或纽纳姆学院的学生。女生没有资格获得坎塔布里奇亚(Cantabrigia,剑桥大学的拉丁语写法)学士学位;她们的毕业证书上写有“荣誉学位”(“degrees titular”或故作姿态的“degrees tit”),这种缩写常常引发男生的嗤笑。除了性别歧视的玩笑话以外,剑桥大学的女生们每天都要被迫接受自己的次要地位——在教室的隔离区(前排)就座。 [18] 如果一名女学生上课迟到,便只能在男生区就座,男生们就会用脚踢她的木椅背,还会朝她扔纸团。

1928年10月,小说家弗吉尼亚·伍尔夫在纽纳姆学院的艺术协会和吉尔顿学院的奥塔(ODTAA,意为“一件又一件该死的事情”)协会发表演讲。伍尔夫从不浪费她精心推敲的句子,同年,她把这些演讲集结成书出版,书名为《一间只属于自己的房间》( A Room of One’s Own )。她在书中描写了女学生不小心踩到男子学院绿油油的草坪时引发的焦虑——这是严重违反校规的行为。只有学院的教员才能无视明令普通人远离草坪的告示牌,但仅有男性才有资格成为这些学院的教员。 [19] 令人欣慰的是,纽纳姆学院的女生可以在一年的大部分时间里自由徜徉在该学院17英亩的草地和花园中。

作为一名读者,弗兰克林并不是伍尔夫的崇拜者。她在没读完伍尔夫的小说《到灯塔去》( To the Lighthouse )就放弃了,在给父母的信中写道:“我喜欢衔接完好的长句子,但她的句子的开头部分往往毫无意义,直到结尾处才知道说了什么,我认为这是不合理的。” [20] 撇开批评不谈,弗兰克林的大学时代恰逢伍尔夫1938年讨论女权问题的《三枚金币》( Three Guineas )的出版。伍尔夫在书中冷静地列举了英国男女在教育、财产和资本所有权、贵重物品、赞助以及进入专业领域等方面的不平等。最重要的是,伍尔夫用一句晶莹剔透的完美语句概括了这种相互隔绝和不平等的困境,这句话于弗兰克林而言一定掷地有声:“虽然我们看到的是同一个世界,但我们的眼光有所不同。” [21]

弗兰克林是个孝顺的女儿,每周都会给家里去两封信。从这些信中可以看出,她是个好奇心强、善于换位思考、勤奋好学、雄心勃勃、认真负责的年轻女性,她对自己和他人都有强烈的幽默感。她对科学知识抱有无尽的渴求精神,即便这意味着要选修额外的课程、参加额外的讲座或者在实验室一待就是八个小时甚至更长时间也在所不惜。总之,阅读这些信件对读者也是一种享受。它们让人代入式地体验了一个既热爱自由的大学生活,又渴望与伦敦的家人保持联系的年轻人的成长历程。

从早期的信件内容看,尽管弗兰克林经过深思熟虑甚至一番焦虑之后才选择了纽纳姆学院,但她却能拿自己的这个选择开玩笑。在剑桥遭受纳粹轰炸的次日,她写信给父母说:“我来纽纳姆是对的……上周,吉尔顿陷入一片火海。他们一再提醒听众,「本地皇家空军基地」让剑桥大学成了军事目标。”

而在另一封信中,她为自己字迹潦草(一辈子的毛病)而道歉,并把焦点转移到了女性话题上。

而在另一封信中,她为自己字迹潦草(一辈子的毛病)而道歉,并把焦点转移到了女性话题上。

弗兰克林在一封信中请求母亲:“请把你的见闻说与我听”,还请母亲邮寄自己的“晚礼服(郁金香款)、晚鞋和晚礼服衬裙。鞋子在衣柜最下面的抽屉里(金色或银色)”,以便她能够参加“下周的纪念活动,某种老姑娘参加的晚宴,在校的学生都被邀请参加……因为没有足够的老姑娘能来”。

弗兰克林在一封信中请求母亲:“请把你的见闻说与我听”,还请母亲邮寄自己的“晚礼服(郁金香款)、晚鞋和晚礼服衬裙。鞋子在衣柜最下面的抽屉里(金色或银色)”,以便她能够参加“下周的纪念活动,某种老姑娘参加的晚宴,在校的学生都被邀请参加……因为没有足够的老姑娘能来”。

在某次严重的轰炸后,她就把紧急状态融入日常:“请把我的防毒面具给我!我还需要上周洗的睡衣和手帕,还有我胡桃木家具右侧抽屉里的绑带。这是滑冰的必备品。”

在某次严重的轰炸后,她就把紧急状态融入日常:“请把我的防毒面具给我!我还需要上周洗的睡衣和手帕,还有我胡桃木家具右侧抽屉里的绑带。这是滑冰的必备品。”

后来,她安慰父亲说:“真的很难相信,有人会如此背信弃义”,她的父亲当时正在与他心爱的工人学院的一些制造分裂的董事会成员周旋。

后来,她安慰父亲说:“真的很难相信,有人会如此背信弃义”,她的父亲当时正在与他心爱的工人学院的一些制造分裂的董事会成员周旋。

图6-3 罗莎琳德在挪威登山,1939年前后

1940年,弗兰克林在给父母的信中提到了她与阿德里安·威尔(Adrienne Weill)的会面:此人是一位“杰出的”法国犹太物理学家,在战争期间失去了丈夫,从巴黎逃往英国。威尔和她的女儿最初都住在纽纳姆,后来经营了一家法国难民收容所。对弗兰克林来说,威尔意味着与女科学家对标杆玛丽·居里(Marie Curie)的直接联系,因为她曾于1928~1928年在镭研究所(Institut du Radium)师从伟大的居里。 [22] 在剑桥大学,威尔受布拉格的领导,在卡文迪许实验室从事物理学和冶金学研究。在听完威尔关于居里研究工作的演讲后,弗兰克林滔滔不绝地对父母说道:“她应该是我见到的第一位现在在英国的法国人……她是个让人喜欢的人,有着讲不完的精彩故事,与她谈论任何科学或政治话题都十分有趣……她的演讲让我热血沸腾。” [23] 就像许多被学术界召唤,但又来自不完全理解这种追求的家庭的年轻人一样,弗兰克林与威尔的联系将成为她人生的分水岭。 [24]

弗兰克林一家吃饭时经常讨论政治和宗教话题。像众多年轻人一样,罗莎琳德会用这些话题调侃父母,尤其是调侃对她既宠溺又苛刻的父亲。她的观点倾向于自由主义,甚至有点偏社会主义,这与父亲较为保守的信仰形成了鲜明对比。战争期间,埃利斯严厉地斥责了女儿,并建议她放弃科学研究,到政府机构做一份文职工作,晚上则为休假的士兵卷绷带、泡茶,这样可能于战争更有益。根据弗兰克林一些朋友的说法,这是她从未忘记的羞辱。同样,当罗莎琳德想跟一位值得信赖的家人认真讨论她的工作时,通常也是跟父亲埃利斯讨论。 [25]

埃利斯的世界里有股票、债券、抵押贷款,也有底线。至于对犹太教的看法,《圣经》教给他上帝的无限荣光,犹太人是上帝的选民——在埃利斯看来,这些教导都是不刊之论。而他的女儿却拒绝接受这种说法,还说要拿出证据、事实和理由才行。六岁时,弗兰克林就向母亲索要上帝存在的证据。无论这位逐渐失去耐心但又深信不疑的母亲给出什么样的答案,女儿总是立马用早熟而有洞察力的追问把这些答案各个击破,最后还不忘反问一句:“你怎么知道上帝是男的不是女的?”

1940年夏天,剑桥遭受了严重的轰炸,甚至有传闻说学校会在秋季关闭。在一封写于这段慌乱时期的长达四页的信中,20岁的弗兰克林回应了父亲指责她把科学当成了宗教的说法。尽管她在最终权威——上帝与“科学真理”——的问题上与父亲相左,但她在字里行间却尽力站在了父亲的立场,语气也很温和,而在看到女儿才思敏捷地与自己讨论问题,没有哪个父亲不会感到骄傲吧:

您经常说(而且在信中也曾暗示),我已经形成了一种完全片面的观点,用科学的眼光看待一切,思考一切。我认为这个说法很成问题。显然,我的思维和推理方法受到了科学训练的影响——如果不是这样,我的科学训练就是一种浪费和失败。但您却把科学(或至少是你口中的科学)看作人类某种令人丧气的发明,一种脱离实际生活的东西,必须小心翼翼加以保护,并将之与日常生活区别开来。但科学与日常生活不能也不应该分开。对我而言,科学不过是生活的部分解释。就科学本身而言,它以事实、经验和实验为基础。您谈论的是那些您和其他许多人认为最简单、最容易相信的理论,但在我看来,这些理论除了能让人更愉快地看待生活(以及夸大我们自身的重要性)以外,没有任何基础可言。

我同意,信仰是人生成功(不管什么形式的成功)的必要条件,但我不接受您对信仰的看法,即对死后生活的信仰。在我看来,信仰所需的不过是相信我们尽自己最大努力,就更可能实现目标,而且这些目标(改善人类现在和未来的命运)值得去实现。任何愿意相信全部宗教教理的人,显然都必须有这样的信念,但我仍坚持认为,如果没有另一个世界的信仰,人对这个世界的信仰也完全不受影响……此外,您的信仰寄托在您自己和个体成员的未来之上,而我的信仰则寄托于我们后代的未来和命运上。在我看来,您的信仰更为自私。

我刚刚想到,您可能会提出造物主的问题。谁之造物主?我无法从生物学的角度做出论证,因为那并非我的专业领域……我认为没有理由相信原生质或原始物质的创造者(如果有的话)会对我们这个宇宙之一隅的微不足道的物种感兴趣,更别说对我们这些更加微不足道的个体感兴趣了。同样,我认为没有理由相信,相信自己的渺小会削弱我们的信念——正如我之前做的定义那般……好了,接下来我要唠家常了…… [26]

赛尔猜测,弗兰克林与父亲的争执,以及父亲对她缺乏积极肯定的态度,都对她的心理造成了伤害。

[27]

20世纪70年代初——这对父女都离开人世很久之后,赛尔和穆里尔还通过越洋邮件来回争论这一说法的真实性。可以肯定的是,穆里尔要守护亡夫的遗产。尽管如此,她还是宣称丈夫全心全意地支持罗莎琳德的职业选择,她认为心理伤害的说法“不公平”。穆里尔坚称父女之间从未有过严重的裂痕。

在随后的一封信中,她反对赛尔把埃利斯描述成一个“狭隘、保守的维多利亚时代的父亲”形象,还反驳说罗莎琳德“有时的确会感受到自认为的委屈,但这些委屈被突出和放大了,给人一种残酷而扭曲的印象”。

在随后的一封信中,她反对赛尔把埃利斯描述成一个“狭隘、保守的维多利亚时代的父亲”形象,还反驳说罗莎琳德“有时的确会感受到自认为的委屈,但这些委屈被突出和放大了,给人一种残酷而扭曲的印象”。

赛尔自称曾在20世纪50年代中期某个时候与弗兰克林讨论过这些问题,她坚持认为父女之间的冲突的确造成了心灵的伤害。1974年10月30日,她向穆里尔解释道:“罗莎琳德认为自己是个要跟偏见做斗争、要克服反对意见的人,她对许多人都强烈表达过这个看法,这不得不被视为她性格中的一个因素。”赛尔愿意承认穆里尔的看法,即“她的意图或抱负并未遭到父亲的真正反对”。但对赛尔来说,这个事实并没那么重要,因为“罗莎琳德认为实际情况刚好相反,而且这种信念——无论实际上多么不可能——的确以各种方式对她产生了影响”。

几十年后,沃森、威尔金斯和克里克分别根据自己了解到的情况把这对父女描绘成了充满矛盾、相互争吵的关系,而且还进一步将其视为弗兰克林在与男人打交道时遭遇到的所谓的麻烦的根源。在许多公开场合,这些作者都曾在没有任何证据的情况下声称,弗兰克林没有承担起传统的富家女、年轻妻子、母亲和慈善赞助人的角色,这让她的父亲大失所望。这种说法是对女儿与父亲之间微妙关系的严重误解——尤其在女儿长大成人,逐渐远离了生命中头等重要的男人,独自发展时。 [28] 无论从哪个角度看,罗莎琳德都是个尽职尽责的好女儿,既与父母和兄弟姐妹亲密无间,又具有独立的思想、精神和抱负。与多数家庭矛盾一样,二人关系的真相可能介于两种说法之间。如果罗莎琳德只打算过结婚生子的生活,埃利斯和穆里尔可能会更加自在。他们可能需要一些时间来接受女儿超前的职业选择,在他们看来,女儿选择的一定是个神秘且高度专业化的科学领域——跟儿子们相比就更是如此,他们紧随父亲的脚步进入了家族银行业——但埃利斯夫妇最终还是接受了。由于埃利斯长期对电力和物理学感兴趣,她和罗莎琳德就科学问题展开了长期对话。她深爱着女儿,女儿也同样深爱着他。跟许多父女一样,他们的关系也有很多面向,而这一时期的性别角色、社会和科学领域几乎同时发生了世代交替般的剧烈变化,这反过来又让他们的关系变得更加复杂。

所有在剑桥期间认识弗兰克林的人都注意到,她的激烈性格可能不利于她的成功。对那些钦佩她的人来说,这不过体现了她对真理和知识永不满足的追求。然而,其他人则认为她令人生畏、冷酷,甚至苛刻而挑剔。大学期间与她相熟的格特鲁德(“佩奇”)·克拉克·戴奇[Gertrude (“Peggy”) Clark Dyche]回忆说,弗兰克林可能是个“难以相处的人——急躁、专横、得理不饶人”。她的观点毫无矫饰和客套可言,但“这都是因为她的标准过高,并期望他人都能达到她的理想要求”。 [29] 阿德里安·威尔对此深表赞同:“她总是十分坦率地表达自己的好恶。” [30]

弗兰克林学生时代的笔记本记录了如今的大学生中难以见到的深入研究。她了解牛顿、笛卡尔和多普勒的思想;从头到尾读完了鲍林的《化学键的性质》( The Nature of the Chemical Bond )。她甚至花时间思考了胸腺核酸钠——小牛胸腺中提取的DNA的盐形式——的性质。在解读这种即将代表她命运的分子时,弗兰克林在笔记本上画了一个螺旋结构的草图,并在旁边写道:“遗传的几何基础?”她还学习了X射线晶体学的基础知识,并绘制了不同晶型及其晶胞的示意图,其中一种晶型后来被证明对弄清DNA结构至关重要:“单斜全面心晶”(monoclinic all face-centered)。 [31]

在课堂上,教授们评价弗兰克林“头脑一流”,对学习全心投入。然而,她的完美主义又常常让她在考试中抓不住重点。她倾向于详细回答前几题,常常搞得时间不够用,于是不得不潦草应付后面的问题。

而在重要考试前夜,她也会焦虑不安、辗转反侧、失眠不已。她尝试过狂饮加入了阿司匹林的可口可乐来缓解,那个时代的许多大学生称之为“喝兴奋剂”。

[32]

而在重要考试前夜,她也会焦虑不安、辗转反侧、失眠不已。她尝试过狂饮加入了阿司匹林的可口可乐来缓解,那个时代的许多大学生称之为“喝兴奋剂”。

[32]

就在弗兰克林参加学位考试(Tripos)的前一天,她患上了严重的感冒。弗兰克林出色地完成了前三分之二的考试,却在最后一门考试中因为受冻而影响了发挥。正如我们在威尔金斯和克里克的求学历程中看到的,一等学位是进入剑桥大学或牛津大学追求学术生涯的必要条件。虽然她在学位考试的物理化学部分取得了特别好的成绩,但失误还是把她拉到了1941年春的二等学位学生名单之列。幸运的是,她的“二等上”排名以及导师弗雷德里克·丹顿爵士(Sir Frederick Dainton)一封重量级推荐信为她争取到了物理化学研究生的研究奖学金。她被分配到罗纳德·G.W.诺里什(Ronald G. W. Norrish)门下工作,诺里什后来因为研究化学反应动力学而获得了1967年诺贝尔化学奖。按计划,弗兰克林要完成足够的实验研究,才能获得物理化学博士学位。

诺里什实验室位于剑桥大学伦斯菲尔德路多化学大楼内。这个地方几乎不受任何学生待见,年轻女性自然更加不喜欢。这位教授“不苟言笑、脾气暴躁、酗酒成性——这可不是弗兰克林喜欢的品质”。

加入诺里什实验室时,弗兰克林还只是年仅21岁的四年级学生,她冒着纷飞的战火寻求导师的指导。对性格反复无常、不太容易相处的诺里什来说,她也是个难对付的女人,很容易被解雇和被不公正对待。弗兰克林经常表现出“对她感兴趣的事物全神贯注,但对她不感兴趣的事情则漠不关心的特点——这种特征不限于专业知识方面,而且还带有些情感色彩”。

加入诺里什实验室时,弗兰克林还只是年仅21岁的四年级学生,她冒着纷飞的战火寻求导师的指导。对性格反复无常、不太容易相处的诺里什来说,她也是个难对付的女人,很容易被解雇和被不公正对待。弗兰克林经常表现出“对她感兴趣的事物全神贯注,但对她不感兴趣的事情则漠不关心的特点——这种特征不限于专业知识方面,而且还带有些情感色彩”。

根据丹顿的说法,弗兰克林讲逻辑、专注和一丝不苟的性格与诺里什的“天分”并不相称,后者“经常出错,但有时却正确得无以复加甚至有点莫名其妙。在性情、个性、知识价值观,以及在认知和情感的相对侧重和文化背景方面,二人都显得貌合神离,罗莎琳德的离开是正确的”。

根据丹顿的说法,弗兰克林讲逻辑、专注和一丝不苟的性格与诺里什的“天分”并不相称,后者“经常出错,但有时却正确得无以复加甚至有点莫名其妙。在性情、个性、知识价值观,以及在认知和情感的相对侧重和文化背景方面,二人都显得貌合神离,罗莎琳德的离开是正确的”。

诺里什命令罗莎琳德解决的科学问题——描述甲酸和乙醛的聚合反应——是他和另一位学生已经研究出来,并在1936年发表过的化学过程。 [33] 这项任务在化学上相当于吃力不讨好的工作,罗莎琳德对此心知肚明。更糟糕的是,诺里什还把患有幽闭恐惧症的罗莎琳德安排到一间狭小阴暗的办公室里。

1941年12月,弗兰克林在给家人的信中描述了让她备受折磨的师生关系:“我才开始意识到他的坏名声是多么的其来有自。现在,我已经彻底站在了他的对立面,我们的关系几乎走到了尽头。他是那种喜欢听好话的人,只要你同意他说的每一句话,对他所有的错误言论都表示赞同,他就会喜欢你,但我总是拒绝这样做。” [34] 几个月后的1942年初,弗兰克林谈到了自己发现诺里什的工作中的一个错误后发生的事情。当她得意扬扬地提请诺里什注意时,后者几乎就要气炸了。弗兰克林用自己的方式告诉父母,她是如何在欺凌面前毫不退缩的:“我站出来反对他时,他就变得十分反感,我们吵了一架——实际上是吵了好几架。现在,我不得不让步,但我认为能暂时稳住他是件好事,我太鄙视他了,甚至以后都不会再听他的任何话了。在他面前,我简直感觉无比优越。” [35]

与自己的论文指导老师争吵从来都不是个好主意,因为这个人掌握着你赖以生存的津贴、你在研究生项目中的位置、你的学位授予和你未来的职业机会。尽管如此,弗兰克林还是对诺里什的酗酒、辱骂行为和错误思想忍无可忍,并为此闹得不可开交。有些人甚至认为她与诺里什的不合预示了她与男人的交往方式。然而,更准确的说法是,弗兰克林不善于跟无理取闹的男人(或女人)——至少在她心中如此的人——打交道。在弗兰克林的一生之中,她都能跟许多男女同事融洽地共事,这些人容忍了她的不同,并透过表面现象欣赏她的内在品质。她无法忍受的是那些傻瓜。

在这段紧张时期,弗兰克林最大的安慰莫过于住进了阿德里安·威尔位于米尔路的宿舍,那里与纽纳姆学院隔着卡姆河相望。由此,她也有机会练习法语,与留学生交流,以及跟启人心智的威尔共度时光,这对她在诺里什实验室工作时遭遇的心灵创伤算得上是一种抚慰。

1942年6月,英国劳工部下令“保留”所有女研究生的资格,让她们从事与战争相关的工作。虽然弗兰克林更愿意留在剑桥,但那里没有真正适合她的机会。1942年6月1日,她给父亲写了一封据理力争的信件说,在面对男性特权或她认为不正当的权威时,她会十分坚定地捍卫自己的立场:

有一点您很不公正——我不知道您怎么会认为我“抱怨”为了战时工作而放弃博士学位。一年前,在我第一次申请在这里从事研究工作时,有人就问我是否打算从事与战争有关的工作,我说我想。我被引导着相信,我在这里遇到的第一个问题就是与战争相关的工作。我很快就发现自己上当受骗了,从那时起,我就反复向诺里什提出从事战争工作的请求——这是我们在许多问题上存在分歧的原因之一——我曾多次违背长辈和上级的劝告,明确表示宁愿晚些时候攻读博士学位,也要先参与战时工作。

幸运的是,战争让她得以逃离诺里什的实验室,转而让她从事那些既能完成博士学位,又能为战争做贡献的研究。当年8月,她在位于伦敦郊区泰晤士河畔金斯顿地区的政府资助机构——英国煤炭利用研究协会实验室找了份物理化学分析师的工作。实验室由唐纳德·H.班汉姆(Donald H. Bangham)管理,他是一位和蔼可亲、乐于助人的化学家,实验室里挤满了朝气蓬勃的年轻男女科学家,他们在这里自由探索煤炭和木炭的新用途,以便提高战时的能源利用率。弗兰克林当时的职位是助理研究员,其间她研究了来自肯特、威尔士和爱尔兰的烟煤和无烟煤。晚上,她和表妹艾琳(Irene,与她同住在普特尼)还自愿担任防空警报员。

弗兰克林承担后一个职责体现了她坚强的个性和勇气。她讨厌防空洞,因为她有幽闭恐惧症。赛尔目睹了弗兰克林在封闭环境中的不适感,她回忆说,弗兰克林的恐惧“并不强烈,但真实存在。她会习惯性掩饰自己的恐惧。她对好几个城市的公交系统了然于胸,只是为了远离地铁,战争后期,她成了一名防空警报员,部分原因也是为了远离防空洞”。 [36] 在此期间,为了克服自己对封闭环境的恐惧,她捡起了自己最喜欢的娱乐活动——在北威尔士山区进行艰苦的徒步旅行(后来,她还攀登了包括阿尔卑斯山在内的欧洲各地——挪威、意大利、南斯拉夫和法国的山脉,后来还攀登了加利福尼亚的山脉)。她跟沃森和威尔金斯一样都喜欢爬山;遗憾的是,这三位科学家从来没机会一起爬山。

1945年战争结束时,弗兰克林已经完成了足够多的原创性研究,也顺理成章获得了剑桥大学的物理化学博士学位。1946年,她与英国煤炭利用研究协会的负责人唐纳德共同撰写并发表了一篇名为“煤和碳化煤的热膨胀”的论文,这也是她发表的第一篇论文。这篇论文发表在顶级化学期刊《法拉第学会汇刊》( Transactions of the Faraday Society )上,文章描述了不同类型的煤炭的多孔(微孔)特性,以及这种特性对提升能量产出的积极作用。 [37] 就连埃利斯也不得不承认,女儿的才能在研究国家的主要能源方面得到了最大限度的发挥。

1946年秋,弗兰克林在英国皇家学会举行的碳会议上发表了精彩的演讲。尽管性格孤僻,但弗兰克林是一位出色而自信的讲者。威尔邀请了两位法国同事马塞尔·马蒂厄(Marcel Mathieu)和雅克·梅林(Jacques Mering)参加演讲,二人是位于巴黎的国家化学服务中心实验室(Laboratoire Central des Services Chimiques de L’Etat)的晶体学家。弗兰克林给他们留下了深刻的印象。几周后,梅林为弗兰克林提供了一份物理化学分析师的工作,其职责是用X射线衍射技术分析煤、木炭和石墨的微观结构和孔隙率。

1947年初,弗兰克林前往巴黎的实验室(或者当地人口中的“labo”)报到。实验室位于第四区的亨利四世街12号,内部有一个大型拱形铅窗,窗外就是塞纳河。接下来的四年里,她与一批来自法国和其他国家的男女科学骨干一起工作。她一如既往地辛勤工作,为有机会凭借自己高超的操作技能、敏锐的头脑和对实验研究的热情成为世界上最优秀的X射线晶体学家而欣喜不已。 [38]

但这并非易事。首先,她必须找到适合分析的分子。适合的分子的晶体结构必须在一定程度上是均匀的,而且体积要相对较大;否则,X射线图样上就会出现多种误差。一旦确定了合适的晶体,晶体学家就会用X射线照射它。X射线照射到组成晶体的原子的电子上后,就会发生散射——散射图会记录在晶体正后方的一张相纸上。通过细致测量这些散射X射线的范围、角度和强度,然后用复杂的数学公式做出描述,晶体学家就能绘制出晶体电子密度的三维图像。这个结果反过来又能确定组成晶体的原子位置,从而解决分子的结构问题。

更加复杂的情况在于,单张X射线图像永远无法回答所有问题。晶体学家必须在180度(或更多)的光谱范围内,小心地把样本旋转上百个细微角度,并为每个角度的样本拍摄一张X射线图像——每一张图片都有不同的污点或衍射图样,这让整个过程既耗时又费神,而且非常麻烦。当时,成百上千张X射线衍射图样中的每一张都需要用手、眼睛和计算尺进行测量和分析。如果每一步都做得不够完美,就可能产生人为痕迹或测量误差,从而得出错误的答案或结论。

[39]

图像模糊会让人对分子的原子排列的估计变得更加不可靠。幸运的是,弗兰克林对这些方法非常精通,她的研究成果也非常出众。

[40]

她的同事、意大利犹太裔晶体学家维托里奥·卢扎蒂(Vittorio Luzzati)对她的“金手指”测得的成果惊叹不已。

弗兰克林的导师梅林也是犹太人,他称弗兰克林为自己最得意的学生之一,说她有着旺盛的求知欲,非常善于设计和开展复杂实验。

[41]

弗兰克林的导师梅林也是犹太人,他称弗兰克林为自己最得意的学生之一,说她有着旺盛的求知欲,非常善于设计和开展复杂实验。

[41]

在巴黎,弗兰克林的社交生活充满了欧陆风情。她能说一口流利的法语,喜欢去蔬菜水果店和肉店购物,沿途还会去品尝奶油糕点,喜欢选购美丽的围巾或毛衣,也很享受霓虹闪烁的大街小巷。她接受了克莉斯汀·迪奥(Christian Dior)的“新造型”,穿上了剪裁完美的连衣裙,其特点是收腰、窄肩、裙摆长而丰满。

[42]

弗兰克林还积极融入当地的文化和政治生活,经常与朋友和潜在的追求者一起参加电影、戏剧、讲座、音乐会和艺术展。但她的活泼、时尚和青春靓丽并没有让出现在她生命中的男人们迷失。有人猜测,弗兰克林对英俊、风流的梅林产生过好感,尽管他与妻子关系疏远,但由于梅林已婚,所以她很快就退却了,因为她觉得无法憧憬浪漫的未来。

在巴黎生活的四年里,弗兰克林有三年住在加朗西埃街一栋房子顶层的一个小房间里,每月房租为3英镑。房东是一位寡妇,她的租房规定很严格:晚上九点半之后不得喧哗,弗兰克林只能在女仆为寡妇备好晚餐后才能使用厨房。尽管有这些限制,但她还是学会了如何烹饪完美的蛋奶酥,并经常为朋友做晚餐。她每周可以使用一次浴缸,其他时间只能使用一个装满温水的锡盆。好在这里的房租是其他同等地段房子租金的三分之一,地理位置也很优越:第六区是左岸和索邦大学的所在地,位于卢森堡宫花园和日耳曼德佩区热闹的咖啡馆之间。 [43]

在实验室里,男女科学家们平等地开展实验,共享餐点和咖啡,就科学理论展开辩论,仿佛实验结果就是他们的生命。卢扎蒂[他曾在1953年跟克里克在布鲁克林理工学院(Brooklyn Polytechnical Institute)共用一间办公室]回忆道,弗兰克林内心深处有个他永远也解不开的“心结”。卢扎蒂解释说,弗兰克林结交了很多朋友,也树了一些敌人,主要还是因为“她非常强势,很有压迫感,对自己和他人要求都很高,并不总是让人喜欢”。虽然他经常不得不劝弗兰克林不去计较口头的得失,但他仍坚持认为“她是个完全诚实的人,不可能违背自己的原则。与她共事的每个人都对她充满了爱戴和尊敬”。 [44]

弗兰克林的巴黎式冒险精神与她后来在伦敦国王学院见到的英国式行为截然相反。据曾在巴黎和国王学院与她共事的物理学家杰弗里·布朗(Geoffrey Brown)说,实验室“就像个巡回演出的歌剧团……大家不时地尖叫、跺脚、争吵、相互扔小器械,甚至流泪以及倒进对方怀里——所有这些可能发生在任何讨论过程中”。然而,激烈辩论结束时,“暴风雨过后,没有留下任何芥蒂”。

弗兰克林不止一次把这种激烈的辩论方式引入国王学院的实验室,但这样做严重损害了她的声誉。一天下午,她问布朗能否借用他的特斯拉线圈,这是一种用于检测真空系统泄漏的装置。尽管布朗因为自己实验室的需要多次婉转地让她归还,但她还是没有归还。结果,他回忆说:“我去取回了线圈,然后拴在了墙上。她走了进来,把线圈拉了下来,然后径直走了出去。”当时,他还是一名低年级学生,而弗兰克林则是一名博士后研究员。在实验室,等级显然意味着特权。布朗回忆说,这件事在没有芥蒂的情况下得以解决;布朗、布朗的妻子和弗兰克林很快成为朋友。然而,弗兰克林在国王学院引起的其他怨念却没那么容易消除。 [45]

从1949年初到1950年的大部分时间里,弗兰克林一直在筹划返回英国。她喜欢在实验室工作,但眼下是时候回到英格兰继续此前的生活了。1950年3月,她在给父母的信中说,搬家计划实施起来“比当初离开伦敦来到这里要难得多,因为这一去就难再返”。 [46] 1949年,她申请到伦敦伯克贝克学院工作,师从世界著名晶体学家伯纳尔。但伯纳尔同时拒绝了弗兰克林和另一位申请者——来自海军研究办公室的物理学家弗朗西斯·克里克。

图6-4 罗莎琳德在爬山途中的埃维特小屋小憩,1950年前后

1950年3月,弗兰克林曾与一位名叫查尔斯·库尔森(Charles Coulson)的理论化学家喝茶聊天。此人当时在国王学院工作。库尔森后来把她介绍给了约翰·兰德尔,兰德尔立刻被这位年轻女性的资历折服。当时,兰德尔急需补充几个空缺的人手。他缺乏训练有素的“高级人才”,而且还担心要履行许多向医学研究理事会基金承诺的义务,以保证他的项目能够按计划开展;这也是他对威尔金斯操作X射线设备挑刺的一个因素。兰德尔在为自己的马戏团招募新演员时最有魅力,这对弗兰克林也同样适用。不幸的是,他对弗兰克林的预期错得离谱,他认为弗兰克林是一个文静矜持的女人,非常适合国王学院的生物物理组。

弗兰克林的博士后申请书是在跟她未来的老板反复讨论后撰写的。最初的研究计划是“对蛋白质溶液以及伴随蛋白质变性的结构变化进行X射线衍射研究”。

1950年6月,她参加了特纳和纽沃尔资助项目(Turner and Newall Fellowship)组织的面试,该奖学金资助周期为3年,年薪750英镑,她于7月7日正式获得该项资助。虽然资助一般在秋季开始发放,但弗兰克林要求自1951年1月1日起在国王学院工作,“以便完成她在巴黎时尚未完成的研究”。

1950年6月,她参加了特纳和纽沃尔资助项目(Turner and Newall Fellowship)组织的面试,该奖学金资助周期为3年,年薪750英镑,她于7月7日正式获得该项资助。虽然资助一般在秋季开始发放,但弗兰克林要求自1951年1月1日起在国王学院工作,“以便完成她在巴黎时尚未完成的研究”。

1950年12月4日,兰德尔给弗兰克林写信谈到了未来几个全新的研究方向。这封信引发了科学史上最大的人力资源错配。兰德尔的信件值得详细引述,因为它预示着弗兰克林和威尔金斯之间会发生多么深刻的龃龉:

真正的困难在于,X射线设备工作状态不稳定,自从你上次来过后,我们的研究方向已经发生了很大的变化。

经过深思熟虑并与相关高层人士讨论后,目前看来,对你来说更重要的任务是通过高角度和低角度衍射来研究我们感兴趣的某些生物纤维的结构,而不是推进此前以溶液为主要研究的项目。

正如我早先推断的,斯托克斯博士(Dr. Stokes)真的希望今后基本只关注理论问题,而且这些问题不一定局限于X射线光学范围。

这意味着,目前仅有你和高斯林适合开展X射线的实验工作,外加一位从锡拉库扎大学毕业的「路易斯」·海勒夫人[Mrs. (Louise) Heller]作为临时助手。高斯林与威尔金斯的合作研究已经发现,从伯尼尔的西格纳教授提供的材料中提取的脱氧核糖核酸纤维能产生非常好的纤维图。这种纤维具备强烈的负双折射性(negatively birefringent),但在拉伸时会转变为正双折射性,而且在潮湿的环境中是可逆的。毫无疑问,你知道核酸是细胞中极其重要的成分,在我们看来,如果能对其开展详细研究会是件非常有价值的事情。

如果你同意改变计划,似乎就没有必要立即设计一台专门拍摄溶液的照相机。不过,对于这种纤维的大间隙来说,这种相机会很有用。我希望你能理解,我并非提议我们放弃溶液的研究,但我们的确认为,纤维方面的研究能更快产生效益,而且没准是根本性的益处。

直到去世前最后一天,威尔金斯都声称,直到兰德尔去世多年后才看到他于1950年12月4日写给弗兰克林的这封信。他执着于这个虚构的故事,试图掩盖他对这位同事犯下的过错,而这位同事遭受的苦难在此后的岁月里也成倍增加。在每一位采访过他的历史学家和记者的记录中,都充满了威尔金斯在阅读了他们的书籍和手稿后写给他们的更正信。

就此事而言,我们所知的经过如下:威尔金斯于12月5日(也即兰德尔在打字机上写完信、签完字、写完日期的次日)离开实验室去度假。接下来的近一周时间里,他和一位名叫埃德尔·兰格的艺术家一起在威尔士(Welsh)山区徒步旅行,他们在“冬日暖阳”里浪漫地漫步,晚上一起阅读简·奥斯汀的长篇小说,威尔金斯以这种方式向兰格求爱。 [47] 就在临行前,威尔金斯声称自己得到了DNA“清晰的晶体X射线图案”。在其“短暂假期”中,他决定“必须完全放弃用显微镜开展的研究,转而全身心投入到DNA的X射线结构分析”工作中,尽管他在寒假归来好一阵后才把这个决定告知兰德尔。 [48]

一回到国王学院,威尔金斯便表现得跟他自认为落伍的观点一样,认为无论在婚姻里还是在工作场所,女性都应该处于从属地位。尽管弗兰克林拥有博士学位和多年的独立研究经验,但威尔金斯还是认为她是被雇用来担任自己的研究助手的。沃森后来在作品中传播了这个误解,他写道:“她声称,自己被分配从事DNA研究是为了解决自己研究的问题,也不会把自己当成莫里斯的助手……真正的问题是罗茜(Rosy)。一个女权主义者最好的归宿是别的实验室,莫里斯基本上无可避免会说出这样的话。” [49]

2000年,在跟弗兰克林的传记作者布伦达·马多克斯(Brenda Maddox)交谈时,威尔金斯承认,他对兰德尔“致罗莎琳德的信”一无所知的不在场证明是站不住脚的,因为他是实验室的助理主任,本应了解所有的招聘事宜。

而在其他一些场合,威尔金斯甚至把雇用弗兰克林的功劳归于自己,似乎这样做能够为他换来些许感激。弗兰克林来到国王学院一个月后的1951年2月6日,威尔金斯写信给剑桥大学莫尔特诺研究所(Molteno Institute)的罗伊·马卡姆(Roy Markham)说:“我们现在有弗兰克林小姐负责X射线的工作,希望能取得真正的进展,因为自去年夏天以来我们在这方面几乎没有任何突破。”

而在其他一些场合,威尔金斯甚至把雇用弗兰克林的功劳归于自己,似乎这样做能够为他换来些许感激。弗兰克林来到国王学院一个月后的1951年2月6日,威尔金斯写信给剑桥大学莫尔特诺研究所(Molteno Institute)的罗伊·马卡姆(Roy Markham)说:“我们现在有弗兰克林小姐负责X射线的工作,希望能取得真正的进展,因为自去年夏天以来我们在这方面几乎没有任何突破。”

2000年,威尔金斯告诉马多克斯,他“相信自己在将罗莎琳德分配加入到DNA研究工作中发挥了重要作用。从兰德尔那里听说她要来研究溶液中的蛋白质后,他认为这是一种浪费,因为他们在核酸方面取得了如此突出的成果。考虑到弗兰克林在X射线方面的专长,他建议说,‘为什么不把招她来参与DNA的研究工作呢?’令她惊讶的是,兰德尔欣然同意了”。但这样的说法也无法证明他坚称不知道弗兰克林被实验室雇用的具体经过的说法。

[50]

2000年,威尔金斯告诉马多克斯,他“相信自己在将罗莎琳德分配加入到DNA研究工作中发挥了重要作用。从兰德尔那里听说她要来研究溶液中的蛋白质后,他认为这是一种浪费,因为他们在核酸方面取得了如此突出的成果。考虑到弗兰克林在X射线方面的专长,他建议说,‘为什么不把招她来参与DNA的研究工作呢?’令她惊讶的是,兰德尔欣然同意了”。但这样的说法也无法证明他坚称不知道弗兰克林被实验室雇用的具体经过的说法。

[50]

尽管如此,威尔金斯在2003年的回忆录中还是把责任完全推给了兰德尔。他坚称自己的上司告诉弗兰克林的话完全错误,因为兰德尔说威尔金斯和斯托克斯关于DNA的X射线研究工作已经结束,但事实上兰德尔压根没有就此过问过他们。威尔金斯指责兰德尔打算亲自接管研究工作,并让弗兰克林直接向他汇报。威尔金斯称他的前老板“冷酷无情”,并且难以置信地坚持说:“如果兰德尔没有插一脚,罗莎琳德甚至可以跟斯托克斯和我愉快地并肩工作,她掌握的专业X射线方法可以与我们的技术和理论研究卓有成效地结合起来。” [51] 但威尔金斯也曾谦虚(但为时已晚)地写道,他对弗兰克林的研究能力表示钦佩,哪怕“我们系主任的私信内容与我和斯托克斯丝毫没打算放弃DNA研究的事实明显相悖。这对她来说肯定是个很大的负担,她的毅力一直让我印象深刻”。 [52]

也许,国王学院的聘用安排最好还是由实际的负责人讲述比较好。1970年,兰德尔爵士接受了赛尔的采访。赛尔形容他是“一个喜欢说‘哦,亲爱的’的轻佻之人”。一方面,他声称自己对弗兰克林和威尔金斯之间的误解负有全部责任。但另一方面,他又旋即为自己开脱,因为管理如此大型的实验室已经让他“手忙脚乱”了。根据赛尔的记录,兰德尔“对罗莎琳德没有任何好印象,尽管他说罗莎琳德长得非常漂亮,这让我非常吃惊。兰德尔的感情非常复杂(他坦率地承认了这一点),因为他确信,如果罗莎琳德和威尔金斯一起工作,他们一定会比剑桥大学更早发现DNA结构……他说这场失败是个‘悲剧’,而且更多地把责任归咎于罗莎琳德而非威尔金斯,但‘威尔金斯在某些方面可能有点难搞’”。兰德尔主动补充道,“罗莎琳德从来都不是沃森口中的威尔金斯的‘助手’……她是个独立的研究者,绝不受制于威尔金斯”。

遗憾的是,兰德尔这些类似于支持的主张在事情发生20年后才公之于众。但在1951年12月4日的那一刻,兰德尔彻底失败了。

遗憾的是,兰德尔这些类似于支持的主张在事情发生20年后才公之于众。但在1951年12月4日的那一刻,兰德尔彻底失败了。

[1] Brenda Maddox, Rosalind Franklin:The Dark Lady of DNA (New York:HarperCollins,2002);Anne Sayre, Rosalind Franklin and DNA (New York:Norton,1975);J. D. Bernal,“Dr. Rosalind E. Franklin,” Nature 182 (1958):154;Jenifer Glynn, My Sister Rosalind Franklin:A Family Memoir (Oxford:Oxford University Press,2012);Jenifer Glynn,“Rosalind Franklin,Fifty Years On,” Notes and Records of the Royal Society 62 (2008):253-255;Jenifer Glynn,“Rosalind Franklin,1920-1958,” in Edward Shils and Carmen Blacker,eds., Cambridge Women:Twelve Portraits (Cambridge:Cambridge University Press,1996),267-282;Arthur Ellis Franklin, Records of the Franklin Family and Collaterals (London:George Routledge and Sons,1915,printed for private circulation);Muriel Franklin,“Rosalind,” privately printed obituary pamphlet,RFP,“Articles and Obituaries,” FRKN 6/6.

[2] Franklin, Records of the Franklin Family and Collaterals ,4.弗兰克林家族的银行公司“A.凯瑟公司”专门从事美国铁路债券业务。该公司于1902年收购了乔治·劳特利奇出版社,并于1911年收购了凯根·保罗出版社。这两家公司多年来雇用了弗兰克林家中许多人。

[3] “魔像”的故事讲述了一个以拉比·勒韦为原型的拉比用泥土造人,却无法控制自己作品的故事。在某些故事版本中,魔像会疯狂杀人。See Friedrich Korn, Der Jüdische Gil Blas (Leipzig:Friese,1834);Gustave Meyrink, The Golem (London:Victor Gollancz,1928);Chayim Bloch, The Golem:Legends of the Ghetto of Prague (Vienna:John N. Vernay,1925);Mary Shelley, Frankenstein,or The Modern Prometheus (London:Lackington,Hughes,Harding,Mavor and Jones,1818).

[4] Chaim Bermant, The Cousinhood:The Anglo-Jewish Gentry (New York:Macmillan,1971),1.

[5] (The Right Honorable Viscount) Herbert Samuel,“The Future of Palestine,” January 15,1915,CAB (Cabinet Office Archives),British National Archives,37/123/43;Bernard Wasserman, Herbert Samuel:A Political Life (Oxford:Clarendon Press,1992).

[6] he five Franklin children were David,b. 1919;Rosalind,b. 1920;Colin,b. 1923;Roland,b. 1926;and Jenifer,b. 1929. See Helen Franklin Bentwich, Tidings from Zion:Helen Bentwich’s Letters from Jerusalem,1919-1931 (London:I. B. Tauris and European Jewish Publication Society,2000),147;Helen Franklin Bentwich, If I Forget Thee:Some Chapters of Autobiography,1912-1920 (London:Elek for the Friends of the Hebrew University of Jerusalem,1973);Maddox, Rosalind Franklin ,15. See also Norman Bentwich, The Jews in Our Time:The Development of Jewish Life in the Modern World (London:Penguin,1960);Norman and Helen Bentwich, Mandate Memories,1918-1948:From the Balfour Declaration to the Establishment of Israel (New York:Schocken,1965).

[7] Letter from Colin Franklin to Jenifer Glynn,quoted in Glynn, My Sister Rosalind Franklin ,26.

[8] Sayre, Rosalind Franklin and DNA ,39.

[9] Maddox, Rosalind Franklin ,18.

[10] J. F. C. Harrison, A History of the Working Men’s College,1854-1954 (London:Routledge and Kegan Paul,1954),157,164,168.

[11] Muriel Franklin, Portrait of Ellis (London:Willmer Brothers,1964,printed for private circulation);Maddox, Rosalind Franklin ,5.

[12] George Orwell,“Anti-Semitism in Britain,” Contemporary Jewish Record ,April 1945,reprinted in George Orwell, Essays (New York:Everyman’s Library/Knopf,2002),847-856.

[13] 圣保罗学校由伦敦市的特许商会“可敬的布商公会”管理。这是一个面向普通商人,特别是羊毛出口商和天鹅绒、丝绸及其他奢华织物进口商的行业协会。无独有偶,许多盎格鲁犹太人也从事服装和纺织品生意。Maddox, Rosalind Franklin ,21-42;“Notes on the Opening of the Rosalind Franklin Workshop at St. Paul’s Girls School,February 1988” and Paulina (St. Paul’s Girls School yearbook),1988,AKP,2/6/2/4.

[14] Maddox, Rosalind Franklin ,24.

[15] Maddox, Rosalind Franklin ,33.

[16] Elisabeth Leedham-Green, A Concise History of the University of Cambridge (Cambridge:Cambridge University Press,1996). 如今,剑桥仅剩五所女子学院(Girton、Newnham、Hughes Hall、Murray Edwards 和 Lucy Cavendish),其余学院均为男女同校。

[17] Letter from Rosalind Franklin to Muriel and Ellis Franklin,January 20,1939,ASP,box 3,folder 1;Maddox, Rosalind Franklin ,48.

[18] Philippa Strachey, Memorandum on the Position of English Women in Relation to that of English Men (Westminster:London and National Society for Women’s Service,1935);Virginia Woolf, Three Guineas (New York:Harcourt,1938),30-31;Maddox. Rosalind Franklin ,44.

[19] Virginia Woolf, A Room of One’s Own (London:Hogarth Press,1929),6.

[20] Letter from Rosalind Franklin to Muriel and Ellis Franklin,“Saturday,7 Mill Road,undated,” cited in Maddox, Rosalind Franklin ,72;Virginia Woolf, To the Lighthouse (London:Hogarth Press,1927).

[21] Woolf, Three Guineas ,17-18.

[22] Maddox, Rosalind Franklin ,65-66.

[23] Letter from Rosalind Franklin to Muriel and Ellis Franklin,November 25,1940,ASP,box 3,folder 1;see also,Jenifer Glynn, My Sister Rosalind Franklin ,56.

[24] Maddox, Rosalind Franklin ,65.

[25] Sayre, Rosalind Franklin and DNA ,45-46;Maddox, Rosalind Franklin ,94.

[26] Letter from Rosalind Franklin to Ellis Franklin,undated,probably the summer of 1940,quoted in Glynn, My Sister Rosalind Franklin ,61-62;Glynn,“Rosalind Franklin,1920-1958,” 272;Maddox, Rosalind Franklin ,60-61.

[27] Sayre, Rosalind Franklin and DNA ,45-46.

[28] Francis Crick,“How to Live with a Golden Helix,” The Sciences 19,no 7 (September 1979):6-9. A letter to the editor by Charlotte Friend of Mount Sinai Hospital in New York City,printed a few months later,complained,“Crick still feels the need to justify his condescension toward Rosalind Franklin”: The Sciences 19,no. 3 (December 1979);Francis Crick, What Mad Pursuit:A Personal View of Scientific Discovery (New York:Basic Books,1988),68-69;author interview with James D. Watson (no. 3),July 25,2018.

[29] Anne Sayre interview with Gertrude “Peggy” Clark Dyche,May 31,1977,ASP,box 7,“Post Publication Correspondence A-E”;Maddox, Rosalind Franklin ,306.

[30] Glynn, My Sister Rosalind Franklin ,61. 格林告诉我:“弗兰克林是个无与伦比的好伙伴。她极富幽默感,对朋友相当忠诚,对敌人则非常不留情面。「但」琐碎的话题会让她感到厌烦,她不太能容忍那些沉溺于琐碎话题的人,因为她认为人应该考虑更重要的事情,或者至少是她认为更重要的事情。”Author interview with Jenifer Glynn,May 7,2018.

[31] Rosalind Franklin,“Notebook:X-ray Crystallography II,” March 7,1939,RFP;Maddox, Rosalind Franklin ,55-56.

[32] Marion Elizabeth Rodgers, Mencken and Sara:A Life in Letters (New York:McGraw-Hill,1987),29;Maddox, Rosalind Franklin ,68.

[33] J. E. Carruthers and R. G. W. Norrish,“The polymerisation of gaseous formaldehyde and acetaldehyde,” Transactions of the Faraday Society 32 (1936):195-208. 该学会以迈克尔·法拉第(1791-1867年)命名,法拉第对电化学和电磁学做出了许多重要贡献。

[34] Glynn, My Sister Rosalind Franklin ,60.

[35] Glynn, My Sister Rosalind Franklin ,61.

[36] Sayre, Rosalind Franklin and DNA ,203.

[37] D. H. Bangham and Rosalind E. Franklin,“Thermal Expansion of Coals and Carbonized Coals,” Transactions of the Faraday Society 42 (1946):B289-94.

[38] Maddox, Rosalind Franklin ,87-107.

[39] “The X-ray Crystallography that Propelled the Race for DNA:Astbury’s Pictures vs. Franklin’s Photo 51,” The Pauling Blog ,July 9,2009,https://paulingblog.wordpress.com/2009/07/09/the-X-ray-crystallography-that-propelled-the-race-for-dna-astburys-pictures-vs-franklins-photo-51/.

[40] Peter J. F. Harris,“Rosalind Franklin’s Work on Coal,Carbon and Graphite,” Interdisciplinary Science Reviews 26,no. 3 (2001):204-209.

[41] Maddox, Rosalind Franklin ,96.

[42] Maddox, Rosalind Franklin ,93.

[43] Maddox, Rosalind Franklin ,90.

[44] Letter from Vittorio Luzzati to Anne Sayre,May 17,1968,ASP,box 4,folder 13;Robert Olby, Francis Crick:Hunter of Life’s Secrets (Cold Spring Harbor,NY:Cold Spring Harbor Laboratory Press,2009),212-213,221.

[45] Maddox, Rosalind Franklin ,174-175. Maddox interviewed Brown on February 10,2000.

[46] Letter from Rosalind Franklin to Muriel and Ellis Franklin,undated,March 1950,quoted in Glynn, My Sister Rosalind Franklin ,108.

[47] Maurice Wilkins, The Third Man of the Double Helix (Oxford:Oxford University Press,2003),128.

[48] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,129.

[49] James D. Watson, The Double Helix:A Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA ,edited by Gunther Stent (New York:Norton,1980),14-15.

[50] Brenda Maddox interview with Maurice Wilkins,November 4,2000,cited in Maddox, Rosalind Franklin ,130;Maurice Wilkins,“Origins of DNA Research at King’s College,London,” in SewerynChomet,ed., D.N.A.:Genesis of a Discovery (London:Newman-Hemisphere,1995),10-26;Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,126-135.

[51] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,148-149.

[52] Wilkins, The Third Man of the Double Helix ,156.