(三)龙蛇之舞

1.混沌初始

原始时代,人们对初始原则的选择是不自觉的、下意识的、隐喻的。

关于中华文化,人们有个很妙的比喻,即它一生下来就老了,一个智能的老人,一生下来就成熟了,就达到了太极八卦般的圆融和极致,但这种极致令人困惑,除非你同它一样早熟。它被称为文明古国,史书浩如烟海。“圆”意味着无穷大或无穷小,它的不定性令我们无法超越。《易经》如是,中医如是,中国古代哲学如是,养生理论也同样,但我们总感觉忽略了某些东西,即一切定性以前的东西,即它的幼稚、纯真的童年,哪怕极为短暂,它也应该有过混沌的童年。

于是我们开始寻找。

学者们言:“中国信史者,必自炎黄之际始。”(夏曾佑语)那么炎黄之前我们有过什么?它对炎黄以后有过什么影响?

于是我们找到了神话。

但太少了,也太……不原始。

西方常把神话比喻成人类童年,因为它涉及人类理性之前的东西,一切都是直觉与象征,那时候人与动物、植物混沌一片、不分彼此,就如同儿童分不出他的本性与动物的本性的区别,所以他会处于虎狼之中而不害怕,而且每一个儿童都从游戏中获得过史前女娲抟土造人的那种热诚与喜悦……

然而中国人的童年太短暂了,它的神话没有像西方那样结集成书,而是散见于史书之中,常被后人加以理性地运用,这就像《诗经》到了毛亨手中全然变味,失去了它原有的质朴与纯洁。这不得不让人想起《庄子·内篇·应帝王第七》中庄子讲述“七窍出而混沌死”的那个寓言,混沌被开窍后便死去,童年被扼杀了。

世界文化的初始原则便是世界初民都不约而同地用原始思维而不是理性思维为我们人类起源、世界的形成、世界的本质等做出他们独特的命名、解释和判断。它是一种瑰丽的文化,是人类最早的反抗记录,它记录了人类对这个世界的最初感受,最初的屈服与遐想,这种遐想与理性无关,而仿佛只是关系到我们的情感,因此神话又是诗意的。

天地混沌如鸡子,盘古生其中。

生命与宇宙就在这漫长的岁月里氤氲化育。

万八千岁,天地开辟。阳清为天,阴浊为地,盘古在其中,一日九变,神于天,圣于地。

——《艺文类聚·天部上》

在古老的文字里我们可以捕捉到一些重要的信息,比如“变”,这是一种超人的力量,是人类关于生命的始终不渝的理想。而美国现代神话超人、飞碟等也正是古代神话在今天的变形。

天日高一丈,地日厚一丈,盘古日长一丈。如此万八千岁,天数极高,地数极深,盘古极长,后乃有三皇。

——《艺文类聚·天部上》

在这个神话里,时间、空间尤为重要,这是生命起源的背景。最为可贵的是,这个时空是运动的,而非静止的。古希腊哲学家赫拉克利特也说:一切皆流,无物常住。20世纪初,爱因斯坦的相对论也强调了这种时空的运动与弹性。盘古开天辟地的神话给了我们一个膨胀的宇宙,而我们当代人则更聪明地去寻找一个收缩的宇宙、暗物质或一个永恒的黑洞。

远古的中国人早已注意到,宇宙如同人类,一呼一吸,每时每刻都在运动。

但显然宇宙比人更永久,于是人类开始了一个不懈追求,追求宇宙的本性,以达到它的那种相对的永恒。

2.人首蛇身

巨人的时代结束了,以其牺牲的本性。

巫的时代来临了,以其解释的本性。(“一日七十化”的女娲与“垂死化身”的盘古一样是创造世界的大神,但与盘古不同的是,她重在变化,却不会死亡。)

宇宙业已形成,人类开始寻找自己的位置。在这最初的找寻中,人们将自身与动物混为一谈。神话尽管是原始人的无意识的虚构,但它又是情感的产物。在原始人关于自然与生命的概念中,所有的区别都被一种强烈的情感湮没了,他们深深地相信,有一种基本的不可磨灭的生命一体化沟通了多种多样形形色色的个体生命形式,原始人并不认为自己处在自然等级中独一无二的特权地位上,人与动物、动物与植物全部处在同一层次上,这时人对动物的灵性与力量充满崇敬。这时是万物有灵,而不是“人是万物之灵”。

图腾崇拜的信念是原始文化最典型的特征。最原始的图腾是动物,而且是一种灵性的动物,如鸟、蛇、蜥蜴等。人类对追溯自己的祖先是动物并不反感,这正是神话精神之所在。此时,人的自大还没有形成,初始的人并不以拥有动物的形象而羞耻,相反地,那是神圣的。“伏羲鳞身”“女娲蛇体”,中华民族的始祖就这样出现了。

中国的三皇五帝几乎都是人首蛇身,这意味着什么?也许“人首”意味着差别,就像后来中国仪礼总是在男女头发上下功夫,如男子的冠礼与女子的“及笄”。而“蛇身”是不是在强调混沌与无差别?抑或是在象征人类最初如动物般的生命本能?但无论如何不会是蛇首人身,否则,人类的文明史将会是另一副样子。而且,人首蛇身给我们的另一个启示是人类已经开始认识到人与动物的巨大差别就在于人的认识能力,即人是能思想的动物。关于“人首蛇身”,黑格尔认为人首象征精神,兽身象征物质力量。人首兽身,一方面象征精神要摆脱物质力量,另一方面也象征精神还没有完全摆脱物质力量,所以是人还未达到自由的一种状态。

在中国的人类起源神话中,伏羲、女娲具有相当重要的意义。这个神话的核心——蛇(虹)神话的发生与演变,实际上关涉我们中国人对生命本质的看法,对生与死的看法,对性与生殖的看法,并最后导致了龙文化的形成。

(1)“蛇”考

关于人类的始祖,西方有亚当、夏娃,中国有伏羲、女娲。在东西方的神话中,都有一种重要的不可忽略的动物——蛇。夏娃在蛇的诱惑下与亚当吞食了智慧之果,由此便认出两人之间的差别,羞耻感的诞生即是文明之开始,于是被逐出伊甸园。请注意,伊甸园在这里属于混沌无差别的概念。正是人对性认识的觉醒,对男女差别的觉醒使人们永远失去了乐园,正是蛇使人类命运进入了一个新的篇章。

几乎在全世界的原始神话中都有蛇的影子,蛇文化可以说是一种世界性的文化。作为原型,它关涉以下几个观念:雷电之神、生殖之神、医疗之神、生命之神(长生不死)、水神(死亡之神)、变化之神。

1)蛇的神性:在原始时代,蛇是至高无上的一种象征。由于蛇形与雷电相似,而雷电是原始人最为敬畏的自然现象,同时又是火的引发物,“電,阴阳激耀也,从雨从申”(《说文》),“申”字实为雷电的象形,所以古代至高无上的神是雷神。如在《山海经》中,伏羲是雷神,“雷泽中有雷神,龙身而人头,鼓其腹”(《山海经·海内东经》)。希腊文明的最高神宙斯是雷神,印度文明的最高神因陀罗也是雷神。

据今人卢央先生考,在《易经》或《易传》时代,人们将“雷”这种天象作为一种年周期的标志。其中,《复》(䷗)卦,为雷在地中,为冬至之日,古人定之为一年的开始,“其见天地之心乎”(《周易·复卦》),即复卦所体现的周期性规律是宇宙的核心法则。《豫》(䷏)卦为雷出地上,为二月,万物随雷出地,欣欣向荣,逸豫欢乐,故“《豫》之时义大矣哉”。《归妹》(䷵)卦为雷在泽上,为八月,指男女婚配如天地相合而生万物,故为“天地之大义也”。《随》(䷐)卦为雷在泽下,复归于地,故“随之时义大矣哉”。所以,《复》《豫》《归妹》《随》作为雷周期的一种直观表述,都具有天地之大义的重要意义。(卢央《易学与天文学》)

在巴比伦文明中,传说蛇在水中守护着生命(以珍珠为象征),为水神和生命之神。中国的水神也是蛇的化身,如母龙、鱼龙等,而母龙有着食子的特性,所以这“可怕的母亲”的另一形象就是“死者之母”,也就是死亡女神。这个死亡女神的形象在《山海经》中的代表就是西王母,她“蓬发戴胜,是司天之厉及五残”。被吸纳到道教以后,她职掌瘟疫和刑法,同时,又是蟠桃寿宴和主管长生的主角。

如果说,雷神和水神象征着蛇的神性,那么,生殖、医疗、死亡与长生等则象征着蛇的魔性。

2)蛇、虹与生殖:众所周知,性的崇拜是原始人类最普遍的一种信仰。对过着本能生活的原始人而言,支配他们的通常是性和迷信,对性的崇拜源于对自身能量的好奇与敬畏;对各种人格神的崇拜则源于对自然现象的恐惧与敬畏。

性崇拜通常有三种:男根崇拜、女阴崇拜、性行为崇拜。前两者由实体崇拜渐次改为对其功能的崇拜,并在世界范围内出现一系列的象征符号。其中,男根符号有①石柱形。在中国文字中,以“且”字代表,取牌位之象,祭祖即是祭先祖之生殖能量,故“祖”字从示(祭坛之象)从且(男性生殖器的象征)。②石柱下加一横石,在西方为丁字架。③箭矢。④直立三角形。⑤阳爻等。女阴符号有①圆圈。②倒立三角形。③钻石形。④圈中加点。⑤阴爻等。性行为崇拜则衍化为生殖崇拜。更为有意思的是,原始人以其互渗原则将个体的生殖伟力扩而广之,认为自然与人类一样有着阴阳的交感,甚至以人的行为来促进、渲染、感发自然阴阳的交和,以求得丰稔,这便是《诗经》中的“三月三”风俗及古代帝王率众妃春天祭祀地坛风俗的来源。《周礼·地官》中记载:“中春之月,令会男女,于是时也,奔者不禁。若无故而不用令者,罚之。”同时,这也是后来道教内丹房中炼养学说的理论根源之一,即通过阴阳的和合而产生新的、更有价值的生命。

原始人的性崇拜一般都有趣地与“蛇”这个有灵性的动物相连。古代印度以蛇象征人类的生殖能力,其性力派认为蛇力是宇宙的母亲,在人体,蛇力安眠在脊髓下部,如将其唤醒,则会产生巨大的能量。在其雕刻中,常表现为男女交媾的情景,这与中国的伏羲女娲交尾图有些相像,但前者更感性,它强调的是“性”的能量与力量,强调“性”的创造性及对人性的震撼与开掘。后者则更理性,“性”的因素被巧妙地淡化了,它的创造性只是生育,而不强调它对人性的飓风般的影响。同时,它强调的是知性的力量,伏羲、女娲手持规矩,人首各向一方或相向,强调的是差别,而非酣畅的融合。此两者的差异就如同印度强烈的宗教感与中国极不强烈的宗教感的差异一样,并最终导致了二者在文化上的巨大不同。

其实,从汉字上我们就可以推出蛇的这种生殖的特性,蛇又写作“虵”,古代的女神写作“祂”,它们共同的“也”字偏旁在《说文解字》中训释为“女阴”。女性的生殖现象在古代既神秘又可怕,并由此生出诸多禁忌及生殖崇拜,而蛇的性能量是如此的强大与神秘,正如李时珍在《本草纲目》中说:“蛇以龟鳖为雌,又与鳢鳝通气,入水交石斑鱼,入山与孔雀匹……”其可怕的性交能力最终成为生殖崇拜最恰当的象征。

而性力崇拜的另一个象征就是“虹”。据近人闻一多考证,虹即是两条蛇交尾之象。

虹,古人多认为是阴阳二气交接之象。

《太平御览》曰:虹蜺者,阴阳之精也。

《唐开元占经》曰:虹者,阴阳交接之气。

因此,虹有淫邪之象,代指性。

《诗经·螮蝀》毛传曰:夫妇过礼则虹气盛。

《唐开元占经》曰:虹蜺主内淫。

不同于印度的男女合抱像,中国则是龟蛇合抱,又称玄武,象征天地、阴阳之精灵,为生殖之神。又,上古感生神话也常常与蛇、虹有关。

而所谓图腾,正是源于人类对自身和动物生殖过程的无知。感生神话是根源于怀孕妇女的直觉幻想,在她意识到自己将成为母亲的奇妙时刻,任何能够在此时触动她的事物都会使她对腹中胎儿产生联想或认同,而这正是图腾观的基础。

如,《拾遗记》:古有“华胥之洲,神母游其上,有青虹绕神母,久而方灭,即觉有娠,历十二年而生庖牺(即伏羲)”。

《史记索隐·三皇本纪》:女登“感神龙而生炎帝”。

《竹书纪年》:女节“见星如虹,下流华渚,既而梦接,意感生少昊”。

龙不可见,而虹常见,所以,所谓感神龙即是感虹蜺。

因此我们说,蛇虹神话的核心就在于蛇虹的性能力和性暗示,表示性的结合,是如环般的“神圣的完形”。

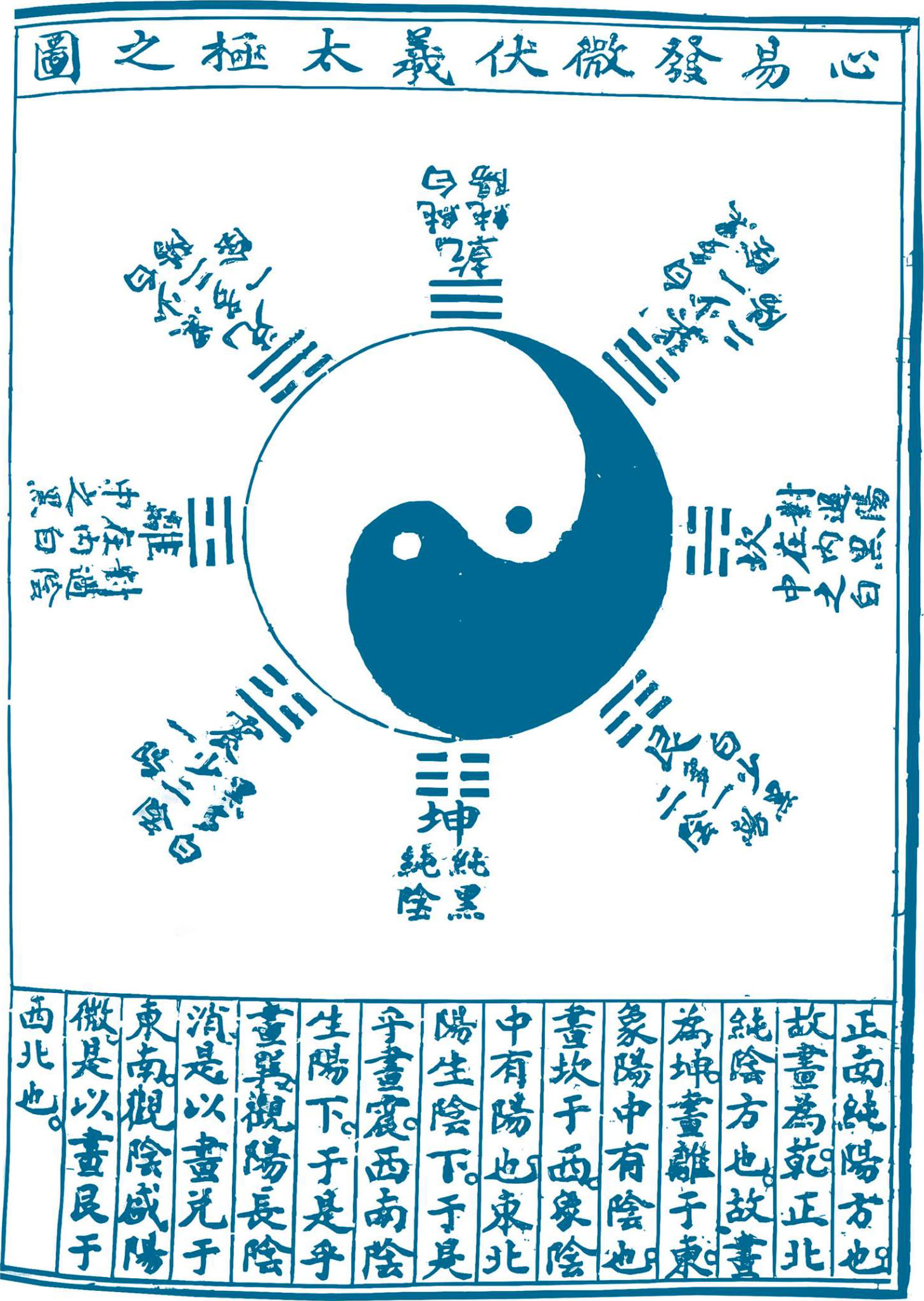

当无意识把阴阳男女搅在一起时,事物变得混沌起来,我们再也无法断定它们是阴是阳、是男是女、是人是蛇……在这种无差别的和谐当中,世界变得神圣而完整。蛇虹神话当是后来的太极图(图2-1)最早的雏形,黑白双鱼就是黑白双蛇或双虹。

图2-1 太极图

3)蛇与长生不死:这几乎是一个世界性的神话原型。在中国,其材料也非常丰富。

在世界文学最古老的巴比伦的《吉尔伽美什史诗》中,大英雄吉尔伽美什在海底找到了能使生命不朽的草药,但“一条蛇嗅到了那长生药的气味,便偷走了它”。

《山海经·海内西经》曰:“开明东有巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相,夹窫窳之尸,皆操不死之药以距之。”此不死药当为蛇,因为《山海经》中的巫一般都“右手操青蛇,左手操赤蛇”。

《山海经·大荒南经》曰:“黑水之南有玄蛇,食麈。”郭璞注:天帝神仙药在此也。

李时珍释“蛇”:“在神为玄武。”玄武是龟蛇同体,龟蛇都有长生不死之含义。

在这里,蛇与医疗、死而复生及长生不死有关。

究其原因,其长生不死之观念源于人们对蛇蜕皮现象的观察。在原始人看来,人类原本也有经过蜕皮而返老还童的能力,但人类因为一些小小的过失而丢掉了这个本领,就像嫦娥偷走不死药奔月一样,人类仅仅因为一时的疏忽就丧失了列入永恒行列的机会。而月亮成为永恒之地的原因也与蛇相似,即月亮每月圆缺,象征着生而复死、死而复生。月宫中的桂树也是砍而复生;而嫦娥又名婵娟,这两个女性化的名字如果去掉女字偏旁,换上虫字旁,则可显露其原型意象——蛾与蝉。这两种动物也是以周期性变化为特征的,所以被视作长生不死的象征……因此,所谓长生就是不断地重复现象的表征。而原始人的一切关于死亡与来生的信仰、感情和预兆就这样有机融合在一起,并成为他们最为关注的中心。

通过以上的表述,我们发现蛇文化强调两大要点:一是阴阳同体(蛇本身非雌雄同体);二是生死同源。而这也正是原始生命观的核心所在。同时,在蛇文化中还突出表现了母系与母权的隐喻,这是中国母系文化的鼎盛时期,主角是执掌生命与死亡及种族衍化的一群伟大的女性。

而蛇的神性的展现,便是未来之龙。

(2)“龙”考

龙,《说文》曰:“鳞虫之长。能幽能明,能细能巨,能短能长。春分而登天,秋分而潜渊。”

龙是一种虚构的人造神物,它的形象吸收了许多动物形象中最神奇的部分。汉代学者王充就曾指出过,龙的角像鹿,头如驼,眼睛如兔,颈如蛇,腹似蜃,鳞如鲤,爪似鹰,掌如虎,耳朵像牛。

数千年来,龙已渗透进中国社会的各个方面,成为一种文化的凝聚和积淀。龙成了中国的象征、中华民族的象征、中国文化的象征。对每一个炎黄子孙来说,龙的形象是一种符号、一种意绪、一种血肉相连的情感。

龙,作为一种崇拜现象,一种对不可思议的自然力的一种“理解”,从新石器时代早期,即距离今天的时间不会少于八千年起,便开始了它的“模糊集合”。

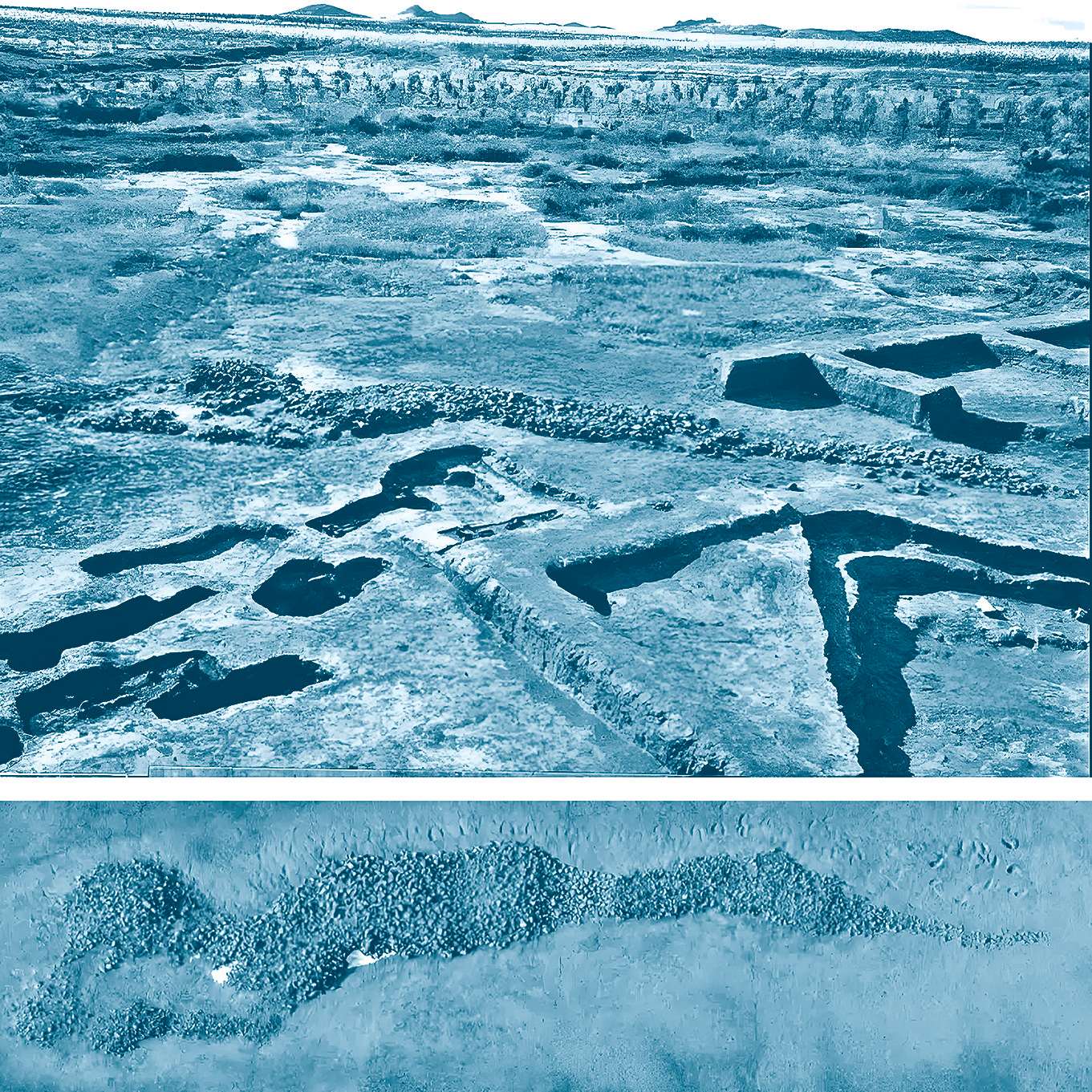

辽宁阜新查海原始村落遗址出土的“龙形堆石”(图2-2),为我们的“时间定位”提供了证据。查海遗址属“前红山文化”遗存,距今约八千年。“龙形堆石”位于这个原始村落遗址的中心广场内,由大小均等的红褐色石块堆塑而成。龙全长近二十米,宽近两米,扬首张口,弯腰弓背,尾部若隐若现。这条石龙,是我国迄今为止发现的年代最早、形体最大的龙。接下来还有内蒙古敖汉旗兴隆洼出土的距今达七八千年的陶器龙纹,陕西宝鸡北首岭遗址出土的距今达七千年的彩陶细颈瓶龙纹,河南濮阳西水坡出土的距今六千四百多年的蚌塑龙纹等。

在商代,龙被看作一种形态怪异的神兽。它那令人可怖的、幻想的形象给人强烈的神秘感和一种狞厉的美,显示出龙有超越世间的神的权威。商代的龙主要铸造刻饰在青铜礼器上,线条错落凹凸,深沉雄健,再加上青铜礼器那厚重沉稳的造型,使龙有一种巨大的威慑力,折射出一种无以言表的宗教理念。

图2-2 查海遗址龙形堆石

周人的原始宗教中,人文的色彩较为浓烈,这是因为周伐商并推翻商王朝的理由是商王无德害民,周人是代表天来对商进行惩罚。周人打败商人后,不但夺取了体现商人通天权力(实际上是统治权力)的鼎器,而且在新铸的礼器中,突出了自己的宗教观念。据说周人伐商之时,曾有一巨大的赤色的凤,口衔玉珪(也有记载说是口衔丹书)落在周的社庙,代表上天降瑞应给周,所以在周代的礼器上,凤的形象更为突出,龙的形象趋于弱化,甚至在一些图案中,将凤的冠状物安到了龙的头上,龙的体态少了那种张扬和狞厉,失去了商代龙的摄人气势,变得比较平和,更趋于艺术化与图案化。

春秋以降,礼崩乐坏,政治上群雄割据,学术上百家争鸣,原始的宗教观念也发生了重大的变化。其中重要的一点是,原始宗教吸收了阴阳交合、化育万物的思想,与此相应,龙也逐渐演变成以阴阳相合为特征的吉祥图案,出现了大量的蛟龙、蟠龙,以及龙凤合璧的造型。龙的形象不仅仅出现在礼器上,开始出现于一般的日用器具,如铜镜、丝织品、帛画上,变成了一种代表祥瑞的图案。龙的形体上突出了兽的特征,龙被加上了与虎相似的四足,使龙看起来更像是用四肢奔跑而不是如蛇、鳄那样爬行。这种加工使龙变得孔武健骏,神采飞扬。

秦汉时期,龙的形象基本定型,即长角、尖耳、兽足、蛇躯。

秦汉后,表现龙形象的,一般不再是铸造的青铜或其他金属的礼器,而主要集中在帛画、墓画、画像砖石、石玉雕、陶瓷彩绘上,风格上更加艺术化与世俗化,宗教的色彩逐渐淡化。虽然风格也有差别,如六朝时期的南朝,龙像往往是傲骨嶙峋、潇洒恣肆,而北朝时则华贵雍容、矫若流云,但总体上变化已不大(图2-3)。

但无论龙的形象如何变化,有一个根本的东西是不变的,即,它已不再具有原始图腾的意义,而一跃成为皇权的工具和象征。闻一多先生曾说“我们记忆中的龙凤,只是帝王与后妃的符瑞,和他们及她们宫室舆服的装饰‘母题’,一言以蔽之,它们只是‘帝德’与‘天威’的标记”,而不再具有蛇文化所蕴含的丰富的生命母题。

那么,龙是怎样与最高权威结缘的呢?

在上古时期,由于龙是通天神兽,是神的助手而被先民们所尊崇,龙的形象适用于父权制社会中的人格形成,它的品质源于实力、君权、万能的男性理念,这样就产生了居于一国之尊的国王或国君有被喻成龙的可能性。春秋时代,龙逐渐被视为君象,如《周易》中就有“见龙在田,利见大人,君德也”之类的句子。而当五行循环、五德终始的理论与符瑞说产生,龙作为符瑞而起到表明某一统治有合法性的作用时,龙就与君主有了直接的联系,上古时期的统治者黄帝、炎帝、尧、舜、禹等人在春秋后形成的文献中都被说成是与龙有关。

图2-3 马王堆汉墓出土漆箱上的云龙图案。在华夏古人心中,变幻莫测的流云是一首充满生命力和神秘感的赞美诗

就这样,神话阶段的蛇文化渐渐地被强势的龙文化所掩盖、所湮没,只在生命文化中,特别是道教文化中还留有痕迹,如炼丹术就是女娲补天神话的翻版与继续。

3.从蛇文化到龙文化

由蛇而龙,犹如由水而云。

蛇由原始的阴性代表,一跃成为龙——阳性的象征。

由原来的实在物变为人造物。

由原来的单一的生殖力的代表,而成为无所不能的多变性的代表。

由神秘而变为神圣。

而原始的生命观也由原来的阴阳同体、生死同源一跃成为阴阳对立、重生不重死的文明生命观。

这种嬗变是令人震惊的。本来,蛇文化几乎是全世界的初始文化,但唯独在中国形成了龙文化,这种变化代表了一种文化取向:即由母性的、阴性的文化转向父性的、阳性的文化。

这是思想领域中的一次大冒险,也是父权文明的一次大胜利。从某种意义上说,这也是后来儒家思想战胜道家思想并居于主导地位在神话领域中的大预演。剩下的便是龙文化在未来的日子里如何走向其顶点,而又如何显露其自身的局限性,以便唤起人们再来运用一次创造性的思想。

可以说,蛇文化是一个“神圣的完形”,是对立物的同一,是事物的原始状态,最理想的状态,是永恒的对立元素的统一,冲突消失,万物平静,回到无差别的和谐之中。而龙文化则是进入文明后产生的理性文化,它从蛇文化中腾空而出,完成了从实在物到人造物的变形。这种变形意味着对混沌的否定,对死亡的否定或淡化。它强调并利用蛇的神性而淡化蛇的魔性。文明意味着人与万物的平等无差别变成了人为万物之灵,意味着由虫(蛇)变龙。从此,神话开始变味,开始历史化,女娲从一日七十变化万物的神女,变为“作笙(笙,生也)”的艺术家和“置婚姻”的红娘,伏羲也从鼓着大肚子的雷神变为“作瑟”和“制嫁娶”的创造者,性的意味被掩盖在音乐与仪礼之中,原始的粗野火爆而又阴郁的生命力被淡化在节制而彬彬有礼的“关关雎鸠”之中。

龙文化是对死亡的蔑视。儒学强调理性与进取,强调精神的不朽;道教强调肉身的长生。中国古代图腾的这种微妙而精致的转换表现了华夏民族在遗传学纽带上的偷梁换柱。由此,父权文明代替了母权文明,原始的女神们——比如西王母这类粗野杀厉的形象开始变成温柔曼妙的仙女,女性再一次被男性定型,被塑造成男人需要的对象,其自主权遭到剥夺,开始从生殖力的主角变成男性的附庸,并渐渐地淹没在历史(由男性大神建构的历史)的背后。如果说龙图腾意味着文明,蛇图腾意味着原始,那么随着龙文化的迅速完形,人们失去了乐园,那空灵的蛇环消失了,代之而起的是更令人眩晕的太极图。童年与平等不见了,邪恶也随之而生,人们在回归的路上重新寻寻觅觅,而炼丹术则是人类对远古蛇文化精神的模仿与再造,追求阴阳之完形,追求不死之药,如同女娲炼五彩石补天,追求完美。