(一)巫文化与史文化

中国古代文化的界定如下:

中国古代文化结合了巫文化与史文化,是以阴阳五行为骨架,以中庸思想为内容,以伦理道德为特色的文化。而这一定义完全适用于中医学,传统医道既有巫文化的经验性与先验性,也有史文化的明显特征,如阴阳互补、五行生克、动态平衡、中庸和谐及整体把握等,二者同型同构。只是,中医的出发点是人体生命,而中国古代文化的出发点是社会中的人。无论如何,人文精神和天地人三才一统是中国文化和医学文化始终不变的要素。

关于医学的起源,至今没有定论,大致有:本能说;劳动说;大脑结构进化说;巫术说;圣人说。关于中医的起源,目前学术界基本的认识是“医源于巫说”和“医源于圣人说”。从某种意义上说,两种说法并无本质的区别。董仲舒《春秋繁露》解析“王”字说:“三画而连其中,谓之王。三画者,天、地与人也。而连其中者,通其道也。取天、地与人之中,以为贯而参通之,非王者孰能当是?”总之,中国文明开创于圣人,而圣人就是上古的大巫。

1.医源于巫说

巫文化是人类最早的文化形态,从某种意义上说,它至少是三者之母:制度化之母,宗教之母,科学之母。远古的巫,集“智能”“圣能”“明能”“聪能”等于一身,是世界万物的解释者。具有“精爽不

贰者”(《国语·楚语》)的能力。

贰者”(《国语·楚语》)的能力。

巫的起源较早,其最初的职责范围很广,掌管宗教、天文历法、祭祀、巫术,从事星占、望气、卜筮等,祝由、卜疾、祷病、治病也属于其职责之一。《山海经·海内西经》云:“开明东有巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相。”郭璞注曰:“皆神医也。”可见,巫就是最早的医,医起源于巫。

巫文化的特征:图腾崇拜。

如《左传·昭公十七年》说:

昔者黄帝氏以云纪,故为云师而云名;炎帝氏以火纪,故为火师而火名;共工氏以水纪,故为水师而水名;大皞氏以龙纪,故为龙师而龙名;我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。

即,黄帝族的图腾是云,炎帝族的图腾是火,共工族的图腾是水,太昊(大皞)族的图腾是龙,少昊(皞)族的图腾是凤鸟。

巫文化的表征:占卜。有龟占、蓍草占、枚占、风占等。

其中,龟占蕴含着五行学说的发端,蓍草占蕴含天地人观念和中庸思想,枚占体现了原始的阴阳观念,风行于汉代的风占则涉及对“气”的认识的深化。总之,巫文化对于中国文化核心内涵的发端有着不容忽视的意义。

巫文化的表述方式:神话。

巫文化原始思维的出发点:生命本体的感受。

首先我们应弄清楚巫术与宗教的区别。人类学家认为巫术是企图直接控制自然力,是建立在错误的知识基础之上的一种努力,但它比宗教更接近现代科学,因为宗教是通过祈祷和其他手段求得神赐的恩惠(弗雷泽《金枝》)。

上古巫医的主要手段是祝由,即祝说病由。当时的人认为病因主要有三:一是鬼神致病,二是食物致病,三是情欲迷惑致病。如《左传·昭公元年》中记载医和治晋侯病曰:“是谓近女室,疾如蛊,非鬼非食,惑以丧志。”

关于祝由,在《黄帝内经·素问》(以下简称《素问》)的《移精变气论》中说:

黄帝问曰:余闻古之治病,惟其移精变气,可祝由而已。今世治病,毒药治其内,针石治其外,或愈或不愈,何也?

岐伯对曰:往古人居禽兽之间,动作以避寒,阴居以避暑;内无眷慕之累,外无伸宦之形,此恬淡之世,邪不能深入也。故毒药不能治其内,针石不能治其外,故可移精祝由而已。当今之世不然,忧患缘其内,苦形伤其外,又失四时之从,逆寒暑之宜。贼风数至,虚邪朝夕,内至五藏骨髓,外伤空窍肌肤,所以小病必甚,大病必死。故祝由不能已也。

祝由的本质在于用音声信息来调控生命。《说文解字》曰:“音,声也。生于心,有节于外,谓之音。”古代巫师作为人与神的媒介,以鬼神或祖先的代言人的身份而为人们祝说病由。上古苗父“以菅为席,以刍为狗,北面而祝,发十言耳”(刘向《说苑》)。又,中古俞跗治病“不以汤液醴酒”(《史记·扁鹊仓公列传》)。因此,巫的主要职能是悦神以驱鬼,他们采取歌舞、占卜、祭祀、祈祷、祝由、咒禁等方法,来感动鬼神,或降伏鬼神,达到祛疾消灾的目的。故,苗父用刍狗;俞跗移精变气,祝由而已;巫咸祝树树枯,祝鸟鸟坠。

关于“醫”字,它有一个异体字“毉”。因此,“醫”字的解读,可以分为多个部件来看:殹、殳、酉(巫)、矢、医。

段玉裁的《说文解字注》训“醫”字为“治病工也。从殹,从酉。殹,恶姿也;醫之性然,得酒而使,故从酉。王育说。一曰殹,病声。酒所以治病也。《周礼》有醫酒。古者巫彭初作醫。”

先来看“殹”字。《说文》(以下《说文》皆指《说文解字》)曰:“击中声也。从殳,医声。”段注(以下段注皆指段玉裁的《说文解字注》)曰:“殹,恶姿也。”“殹,病声也,此与击中声义近。”

再来看看“殳”。《说文》曰:“以杸殊人也。《礼》:‘殳以积竹,八觚,长丈二尺,建于兵车,车旅贲以先驱。’”殳是一种有八棱、长丈二、立在兵车上的武器,“殳”在“醫”字中,意味着像驱赶敌人一样来驱赶病魔,或代表针刺。

“酉”,象形字,酒器之形。甲骨文中的“酉”字是尖底酒坛子形状。“酉”字的本义是酒器(酒坛子),引申为酒,又引申为成熟、老。《说文》曰:“酒所以治病也。”“酉”在“醫”字中,代指汤剂。古代医家认为“酒所以治病者,药非酒不散也”。酒“少饮有节,养脾扶肝,驻颜色,荣肌肤,通血脉,厚肠胃,御露雾瘴气,敌风雪寒威,诸恶立驱,百邪竟辟,消愁遗兴,扬意宣言,此酒之功也”(陈士铎《本草新编》)。

接下来我们再说说“医(yì)”。《说文》曰:“(医)盛弓弩矢器也,从匸(xì)从矢。”“矢”,箭头,以其锐利之像代指砭石或针具。“匸”,本义是隐藏,隐匿,“匸”部相关汉字都有隐藏的意思,段注曰:“衺徯有所夹藏也。”“医”是盛弓箭的器具,其外框写作“匸”就是隐藏弓箭的意思。而《说文》中还有个“匚(fāng)”部,“匚”,本义是古代一种盛放东西的方形器物,象形字,《说文》曰:“受物之器,象形。”“匚”部相关汉字都有器皿的意思。段注曰:“匚有矩形,固可假作‘方’也。”而“医”为“盛弓弩矢器也”,正是“受物之器”。我个人认为,在《说文解字》中,“医”如果放在“匚”部,而不是“匸”部似乎更为合理。因为医为治病工,要守方正规矩之道。“匚”部还有个“匠”字,《说文》曰:“匠,木工也。从匚从斤。斤,所以作器也。”段注曰:“工者,巧饬也。百工皆称工,称匠。”医生和木匠都应该是最守规矩又最有创意的智者。“匸”和“匚”本是两个不同字义的汉字部首,但是这两个字太相像了,如今在我国和韩国,已经将“匸”部合并至“匚”部了。

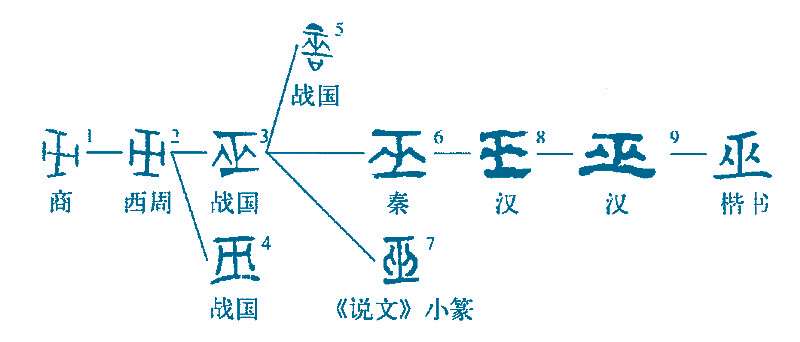

最后我们再着重说说“醫”字的异体字“毉”,二字的不同在于下面的部首“酉”“巫”之别。《说文》曰:“巫,祝也。女能事无形,以舞降神者也。象人两袖舞形。与工同意。古者巫咸初作巫。”巫,就是能侍奉无形的神灵,通过舞蹈而能与之沟通并使之降临的女人。“巫”字像一个人挥动两袖起舞的样子。“巫”和“工”字形相似,可以通用。巫,甲骨文由两个工字形的构件交叉组合而成(图1-1)。两工,即是规和矩,规以成圆,矩以成方,圆以测天,方以测地。如此,掌握了规与矩的人就是掌握天地的专家,就是最早的大巫,是远古时代最重要、最全能的百科全书式的人物。就像伏羲女娲交尾图(图1-2)表现的那样,伏羲、女娲各持规矩,尾部缠绕,表明他们既是人类的始祖,又是持矩持规的先知;既是人神交流的沟通者,又是文化经验的创造者和传播者。“巫”部只有一个“觋(xí)”字,“觋”,《说文》曰:“能斋肃事神明也。在男曰觋,在女曰巫。”从“巫”的字还有“靈”,简体字是“灵”。古有“靈台”,即巫师祭天通神之地。因为巫术的生命观是建立在人神交通的灵感思维上,并且认为超自然的精怪厉鬼是引起疾病的原因,因而发展出各种驱除病魔与疫鬼的方法与技术,从而达到健身与治病等生存目的。如药酒最初用于通神,“药弗暝眩,厥疾弗瘳”(《尚书·说命》);针刺、砭石则来源于驱鬼;气功源于巫舞(禹步)。

图1-1 巫字形演变历程

图1-2 伏羲女娲交尾图

对于“祝”,段注曰:“祝,祭主赞辞者。《周礼》祝与巫分职,二者虽相须为用,不得以祝释巫也。”在先周及周早期,祝由术与巫术高度重合。到了西周后期至春秋战国时期,随着社会制度的发展和思想文化的进步,祝由术逐渐从巫术中分离出来,向更为专业的医疗方向发展,专注于疾病的治疗,成为一个相对独立的专业领域。而巫则主要负责宗教、祭祀和占卜等活动。《周礼》的出现,正是这一转变过程的反映。

如今的“毉”和“醫”,皆已简化为“医”。“醫”字医、殹、矢、殳、酉(巫)几个字有机的结合,从文化的视角体现了古代医学手段的多样性和对疾病的态度,可谓独具匠心。

“藥”,《说文》曰:“治病艸。从艸,樂声。”其中“樂(乐)”表声,也表义,有使人快乐的含义。草药治人性命,而音乐又通人神明,可以说是医疗的高级境界。所以,二者的组合指可以医治疾病、消除病痛并使人舒适快乐的东西,如果单指草药的话,就不能表达古人造此字的良苦用心。

总之,医药两个字的繁体(醫藥)体现了远古圣贤对祖国传统医学的深刻认知和期许——有医理,有针药及酒,有巫祝对人心灵的震慑和抚慰,又有作用于神明的音乐。她神秘而又不失方正,手段多样而又重视神明对我们肉身的影响。为什么古人如此强调神明对我们生命的意义呢?还是那句话:如果医药能救人于水火,世上何须哲学与宗教!妙哉妙哉!

这些生存技术是经过相当漫长的生存方式的经验累积与运用而逐渐形成的,而且其原始的实践操作技术在很大程度上还是基于迄今尚未被人们完全认识的超自然力量,显示出人类精神活动下的一种特殊的文化景观。

2.医源于圣人说

“医源于圣人说”当是史官文化的产物。史官文化是指由黄帝确立史官制度并由此而生发出的一统文化,它不仅表现为文化的一统、政治的一统,还表现为家庭和社会结构的一统。上古史官作为整个文化的记述者,“有失则匡正,美恶必记之”(《资治通鉴》)。

随着神话的戛然而止,一个医生的形象开始凸显出来,但显然这个形象有点拖泥带水,巫的痕迹随处可见。

巫文化的结束以具体职能的分化为标志。随着巫与王室的结合,远古大巫司管天地、鬼神、人间的职能开始分化,而中国天地人神的关系,则可以通过追溯职官起源的方式来表达。

中国古代职官分天、地二官,如西周有太史寮(天官)和卿事寮(地官)。

天官者,祝宗卜史之属,只管通天降神,只关心“天人之际”和“古今之变”,不参与政事。中国的天官与西方僧侣祭司不同,不仅对朝政管理无支配权,且随着地官系统的不断膨胀而呈下降趋势(如司马迁当为天官,但汉武帝待司马迁如同“倡优”(《汉书·司马迁传》)。

地官者,三有司之属(司土、司马、司工),管土地民人,“子不语怪力乱神”(《论语·述而》),孔子与老子都出身于史官,皆罕言性命之理。

殷商以后,随着王事工作的复杂性,更有了百工与百官的分化,如“祝”“宗”“五官”等,百工与百官虽分工细致,但其中的分工还是带有人神交通的作用与功能,影响中国文化较深的,主要有“史”与“医”等。

“史”的原始职务与“祝”属同一性质,主在祭祀时造册以告神,后来转为记事的职务。有些学者认为中国古代文化由宗教转向人文,正是通过古代史职的展开而展开。文化是随史官文化水准的不断提高而进步的。“史”是中国文化的摇篮,亦是古代文化由宗教走向人文的一道桥梁、一条通路。

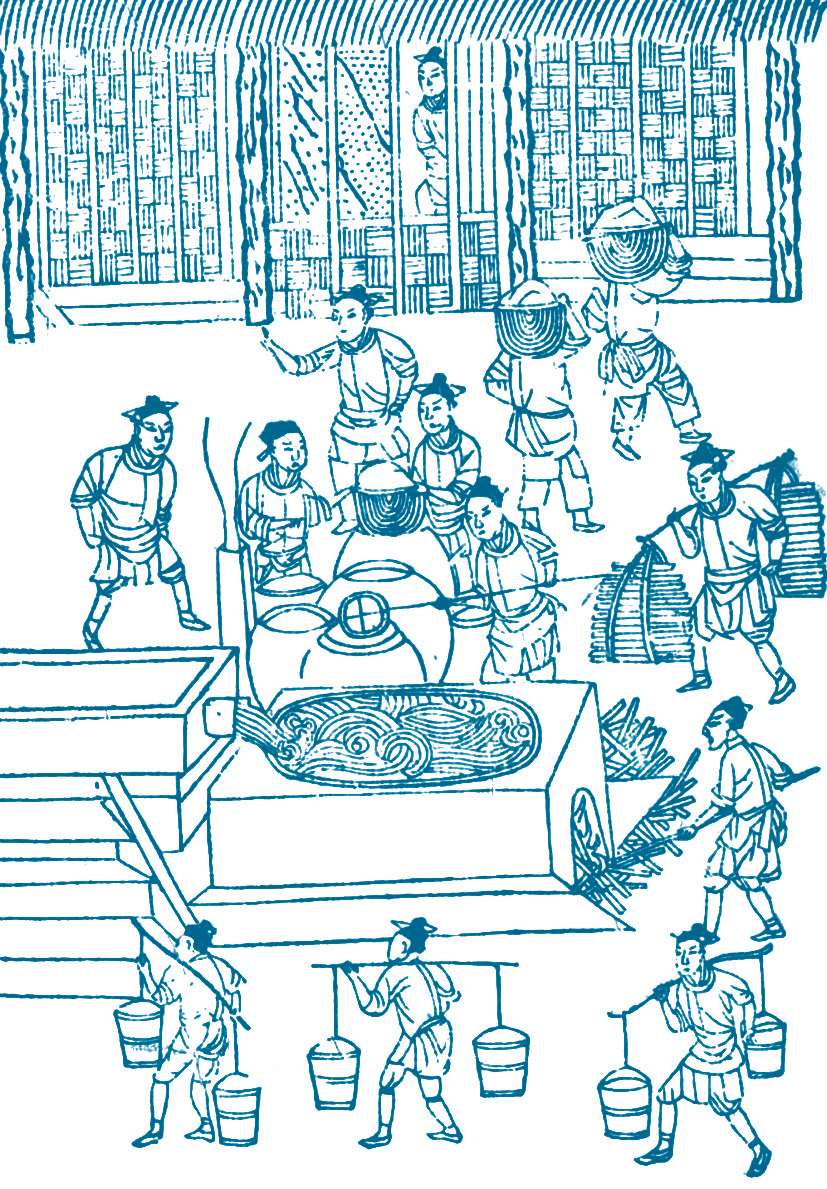

这时的“医”则着重于巫技的改良与提升,将通天事鬼神的巫术活动,转向针对生命的医治手段。这时的医是在巫术治疗的基础上,累积经验发展出某些特定的医疗技术,但其医技在生活实践上与巫技有着共轨并存的现象,如这时的“医”写作“醫”,与酒相关,酒既能治病,又可因微醺而通神。如《汉书·食货志》云:“酒,百药之长,嘉会之好。”(图1-3)酒虽常运用于通神祭祀等巫术活动,也用来疗疾治病。《礼记·射义》云:“酒者,所以养老也,所以养病也。”《说文解字》也说:“醫之性然,得酒而使。”总之,医学是经过漫长的错综演化过程,才逐渐形成自身完整的医术体系。

图1-3 酿酒图

众所周知,我们是文明古国,因为我们是世界上最早实行“专家开国”和“专家治国”的民族。例如,钻木取火为燧人氏,构木为巢是有巢氏,发明文字为仓颉,发明指南针是轩辕氏,治水专家为大禹……其中,中医药的发明与下列三圣人有关。

太古民族分三系:①燧人氏、伏羲为海岱民族,其民生食而致疾病,燧人氏“取火,以化腥臊”。伏羲画卦,“所以六气、六腑、五脏、五行、阴阳、四时、水火升降得以有象,百病之理得以有类,乃尝味百药而制九针,以拯夭枉”(《帝王世纪》)。其要旨是重“火”。火的使用使人类生活进入了一个崭新的时代。②炎帝神农为江汉民族(炎族),神农“一日而遇七十毒,神而化之,遂作方书,以疗民疾,而医道立矣”(陈桱《通鉴续编》)。神农代表着人类认识的扩大与发展,人类开始更广泛地利用自然(图1 -4)。③颛顼为河洛民族(黄族),后世医书皆托黄帝名,故“神农所创之医,为医之经验;黄帝所创之医,为医之原理”(夏曾佑《中国古代史》)。这是人类从直觉进入理性,医学从经验逐渐进入“道”的层面。

因此,作为中国传统文化重要组成部分的中医文化有着循序渐进、且从多元而归于一统的特性。

图1-4 神农像

3.结论

因此,我认为祖国传统医学起源于原始先民对生命现象的陈述与感知。

因为无论是巫文化还是史文化,它们共同的特征都在强调这种陈述与感知的力量。巫术的陈述是一种咒语式的、非理性的表达,而史文化的陈述是一种逻辑的、理性的表达。前者强调神(望而知之)、圣(闻而知之),强调“心识”与“直觉”;后者重视工(问而知之)和巧(切而知之),强调“思维”与“推理”(辩证)。

无论如何,人严格而科学地谈论和观察自己,是人关于自己的科学医学诞生的先决条件。法国哲学家米歇尔·福柯在《临床医学的诞生》中把疾病与死亡结合起来,他认为,临床医学本身就是一门理论与实践、描述与制度、分析与规定相结合的陈述主体。他找到了医学认识论暗处的“新经验”,即“疾病—死亡”这一人类的悲惨状态,并从死亡这一生命和疾病的终点与极限凝视生命和疾病,赋予死亡以哲学意味和价值。他说:“从与死亡的关系视域理解,疾病完全可以解读。”而西方医学病理解剖学不仅使西方医学从旧医学中脱颖而出,而且也强调了死亡降临和尸体形成之时意味着关于疾病和生命的知识建立或真理发现的伟大时刻。

而中医学却力图摆脱死亡的怪圈,死亡的存在和重复出现固然是人类社会的重大事件,但中医学似乎对死尸并无兴趣,它始终关注“活”的生命,这也是我们解开经络奥秘之根本所在(经络是生命活动现象而非解剖实体)。在中国,死亡是一个大忌讳,是一个大秘密,是中国人语境中的一个困境。在中国神话中,至今找不到关于死亡的明确解读,但却有几个大巫环绕一具死尸,手持青蛇以驱除死神的场景(《山海经》)。中国人并没有从对死亡的凝视中得出病理解剖学,在《黄帝内经·灵枢》(以下简称《灵枢》)中有点解剖的意思,而且中国上古战事频繁,有足够的机会来完成对生命机体的认知和解读,但直到宋代,道教中人才开始涉及死亡的体验,而其主旨依旧是祛死趋生,它关注的要点是死亡的过程而非死尸。

从对《黄帝内经》(以下简称《内经》)的解读中,我们可以发现,中医学的要点是养生学,治疗学只是生命学问中一个较低的层面。比如《素问》首篇《上古天真论》,作为《素问》的纲领,旨在揭示养生的理论和实践,强调摄生贵在保养天真,寿夭皆在精气盛衰,同时系统贯穿了医道的原理和方法。它叙述了男女生长壮老的生命过程,特别强调肾气与精气的重要作用。肾为先天之本、生命之根。天一真元藏之于肾,所以该篇名“天真论”。精气生于后天,藏于五脏。精气盛则五脏盛,精气衰则五脏衰。

它指出,“道者”是指通达自然之道的人,而不仅是指懂得养生的人。《荀子·天论》曰:“修道而不贰,则天不能祸。”养生必循于天道。通常所说的养生之道,非指具体的养生方法,而是指养生必循之道。法地,法天,法道,法自然。道是自然原理,养生顺应自然。《灵枢·本神》曰:“智者之养生也,必顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔。如是则僻邪不至,长生久视。”

在《素问·上古天真论》的最后,指出养生的不同层次,揭示了“道生”的最高境界:

真人独立守神,宗一于道,为道生,重在“把握阴阳”,斡旋造化。

至人积精全神,通达于道,为全道,重在“和于阴阳”,斡旋造化。

圣人调摄精神,顺从于道,为从道,重在“调节阴阳”,随机而应。

贤人保养精神,符合于道,为修道,重在“逆从阴阳”,法则天地,不以凡庸自弃。

他们的根本区别在于对“神”的修炼和对“道”的同化。道生是与道的同生。道生神,神生气,气生精,精生形,无中生有。形化精,精化气,气化神,神化道,从有化无。全道是向道的通达。形者生之舍,气者生之充,神者生之制。积形以全气,积气以全精,积精以全神,积神以全道。从道是对道的顺从。顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔,不外顺应自然过程的变化,促进生命过程的和谐发展。得道之人,不会生病,“恬淡虚无,真气从之,精神内守,病安从来”(《素问·上古天真论》)。

《素问》全元起本中该篇在卷第九,王冰重广(重新扩充)补注时移冠于首,乃出于对道家思想的推崇。黄帝、老子以“道”论自然本原,以“气”论运动方式相互作用,以“数”论运动关系作用规律。不知体悟“道”的原理、气的生化、数的演变,则不能识用之所使、学之所主、医之所宗。

那么,如此广大之医道源于什么样的文化背景呢?