(二)中医学的文化特征

1.中医学——人的学说

纵观世界历史,对世界本源及生命本源的探讨自古有之,这是先人们最大的疑惑,也是人类最本质之神话。不约而同地,古希腊以水、土、火、气等为原质;印度以地、水、火、风为原质;中国以金、木、水、火、土为原质,这是初始思维的具象性所致。

在此基础上,希腊文明走上了有关世界本体的哲学研究;印度主要创立了佛教;而中国则主要创立了医学。这个医学与其他各文明医学有着巨大的差异,它既是中国古代之科学,又是哲学。它的哲学意味使中医一开始就走了一条从生命探索人生、从哲学探索生命的道路。它既包含了原初哲学的理性,也包含了由生命本质而导致的超理性的甚至非理性的因素。它的理论根基——阴阳五行学说即来源于初始思维的取象、交感与模拟,表现了非凡的想象力,但由于其发展得太整齐划一而越来越远离人类理性,以至于最后成为人类想象力的某种局限,使中医理论一开始就因其成熟而趋于停滞,以至于最终停步于经验论的理论范畴。

然而停滞并不意味着失败。中医理论关于生命哲学的探讨、关于人是世界的中心也是医学的中心的结论就足以证明它的辉煌。它深入人心,已深深地影响了中国人的思维,并形成了一种独特的思维模式在每一个中国人的心里积淀下来。

关于人的生成、运动、变化及死亡,关于人的本质、人的未来等一系列问题,在中医理论中都进行了积极的探索并给予了某种确定的回答。人不再是原始文明中那个与自然并列并混沌不分的生物,也非西方的人是自然的对抗。在中医理论中,人既是自然的产物,又是大自然的延伸与精华。人与宇宙交感的基础就在于人是宇宙的精微,阴阳五行论正是把宇宙和人的关系作为大宇宙与小宇宙的关系来把握,小宇宙作为大宇宙的精确副本,使得人们对大宇宙的认识成为可能。实际上,人与自然服从着宇宙的同一法则——道。天道即是人道,人道依存于天道,天道服务于人道。

而天道与人道的这种整体和谐也正是迄今为止中医与西医最大的不同:西医将人看作解剖的器官组合,将疾病与患者的生命相分离;而中医则始终把患者当作一个与环境、宇宙相关的整体,将人的生命与健康当作其理论的中心与目的。而这种整体观念正是“人的医学”的一种体现,也是未来全世界医学的目标。

所谓“人的医学”的内涵是:

(1)医学的对象不是“病”而是“人”

因为病症永远不会仅仅是局部的,它会销蚀人的精神,改变人的心理,使人的疾病之下潜伏新的疾病,继而将人的生命整个地拖向深渊。而治病的最终目的是使人“阴平阳秘”,由失调状态恢复到和谐的状态,医生应永远关心病床上有生命的人,而不应将患者当作可分解的肉体的“物质”。因此,中医在诊断上的那种强调人与人血脉相通的感觉,强调皮肤紧贴皮肤,强调生命对生命的直接探索,在某种意义上要比机器对人的生命的探索要合理得多,也人道得多。

(2)人是宇宙的中心

中医理论的一个原则就是:“以我知彼……以观过与不及之理。”(《素问·阴阳应象大论》)因此我们说:人类的全部尊严正在于他能够思想。他可以通过自己而认识自然,继而更深刻地反省自己,并把握自己在整个世界中的位置。而在这个问题上,中医理论始终把人放在宇宙的中心。

《礼记·礼运》曰:“人者,天地之心也,五行之端也。”段注曰:“按禽兽草木皆天地所生,而不得为天地之心,惟人为天地之心,故天地之生此为极贵。天地之心,谓之人,能与天地合德。”《淮南子·泰族训》曰:“圣人者,怀天心,声然能动化天下者也。故精神感于内,形气动于天。”以上观点都明确指出人的自性是联结、沟通天人的枢纽。套用古人一句诗“天不生仲尼,万古如长夜”,则是“天若不生人,万古如长夜”。正是由于万物之灵——人的存在和人的感悟,才赋予天高地厚难以窥测的宇宙以新的意义。张载的“大其心,则能体天下之物”,与那句著名的“为天地立心”就是在给宇宙自然以灵性。

这种成熟的心性理论不仅将外在权威的宇宙法则转化为人的道德自觉,而且为“天人合一”的可能性找到了一种有效的途径,即东方特有的宁静观。“人生而静,天之性也。”(《史记·乐书》)于是,无论是养心、养气(孟子)、定心(荀子),还是“心斋”“坐忘”等,都是为了体会宇宙的基本统一性,获得觉悟与自由,达到生命与自然和谐统一、至善至美的境地,并由此形成东方特有的养生理论。

中医理论认为人源于天地之气,“人生于地,悬命于天”。“天之在我者德也,地之在我者气也。”(《灵枢·本神》)《管子》说得更为明白:“凡人之生也,天出其精,地出其形,合此以为人。和乃生,不和不生。”意即:人之生,是由天给予其精气,地养成其形体,天地之气相交合而成人。从形而下讲,人的肉体是最复杂的“器”;从形而上讲,人又是与天地并列的万物之灵。

《周易》认为:天为乾(

),为纯阳;地为坤(

),为纯阳;地为坤(

),为纯阴。乾坤如父母,相交而有震(

),为纯阴。乾坤如父母,相交而有震(

)、巽(

)、巽(

)、坎(

)、坎(

)、离(

)、离(

)、艮(

)、艮(

)、兑(

)、兑(

)这三男、三女,从象上看,三男三女分别都是阴中有阳,阳中有阴。人既然也是禀天地之气生,那么人的生命就既有大地之阴柔与凝重,又有天空之刚扬与空灵。而中医理论所真正关心的焦点正在于人体之“阴平阳秘”,正在于这阴中有阳、阳中有阴。而纯阴(

)这三男、三女,从象上看,三男三女分别都是阴中有阳,阳中有阴。人既然也是禀天地之气生,那么人的生命就既有大地之阴柔与凝重,又有天空之刚扬与空灵。而中医理论所真正关心的焦点正在于人体之“阴平阳秘”,正在于这阴中有阳、阳中有阴。而纯阴(

)、纯阳(

)、纯阳(

),正像地与天是一种最高范畴那样,只代表了无法企及的某种极致和理想状态,是中医理论所不关心,也不强调的。因此,中医理论的中心是人,是如何使人成为“阴阳匀平”“九候若一”(《素问·调经论》)这种理想的健康状态的“平人”。

),正像地与天是一种最高范畴那样,只代表了无法企及的某种极致和理想状态,是中医理论所不关心,也不强调的。因此,中医理论的中心是人,是如何使人成为“阴阳匀平”“九候若一”(《素问·调经论》)这种理想的健康状态的“平人”。

(3)人的生命是有限的

明代著名中医温补派一代宗师张介宾曾说:“伟哉人生,禀二五之精,为万物之灵,得天地之中和,参乾坤之化育……”人是多么了不起的一种存在!孔子也说:“天地之性,人为贵。”然而如此贵重之生命却难逃二字——生与死。如果说“重复”现象在我们的人生经验中是最基本的东西,没有它就不可能获得知识,而“生与死”这人生最关键的两步却都是一次性的,成为我们无法再体验的盲点……

世上的一切宗教都源于人们对死亡的某种恐惧和幻想,如佛教的轮回与涅槃;基督教的永生之天国;但我国原生的道教与产生于世界其他地方的宗教迥然不同,道教对生与死的探讨在世界宗教中可谓独树一帜,它的成仙之路仿佛是从死亡的黑暗中杀出的一条血路——一颗诱人而又隐含着致命危险的丹药,或寂寞的漫长的苦修。禅宗是地道中国的,但它不信仰任何神明,它的觉悟是参透人间这生死人生,生就是死,死就是生,出生便入死地,这是典型的中国智慧。

这种智慧从庄子的时代就已经开始了。而传统医学作为研究具有形上与形下二重性的人的科学,就不能只沉溺在哲学的冥想中,它不能无视死亡这一客观事实,并要为这一客观事实找出其规律和物质基础。在它看来,人禀天地之气生,然而人是有缺陷的、有病的,人是注定要死的,人可以死于疾病,但不能死于对生命的无知。它从生物学的角度将死亡看成只是服从一般法则的自然现象,生命成了毫不神秘的一种可认知的存在。

中医学认为:人虽为万物之灵,但人无法超越自身。作为个体的生命的创造是有限的;这一限制就在于人体内部的那一特殊物质——“天癸”。“天癸”至,使人成为真正意义上的男人和女人,但人们也将随其尽绝而走到生命的尽头。它使人的生命成为脆弱的,必死的,而其生殖作用又使生命在另一个意义上保持了永恒与连绵不绝。其实,在关于生命进程的许多概念上,中国文化都显露了一种惊人的准确,如“始”字,讲的是“女之初也”(《说文》),是女子作为女性生命的真正开始。“胎”字则为“孕三月也”,是胚胎成形,小小生命的真正开始。那么“天癸”的真正含义又是什么呢?其实“天癸”实指生命本能,而后天肾气强盛与否又决定了“天癸”能否被调动出来。所以,后来的命门说等无不源于“天癸”,养生藏精以保长生亦源于此。而“死亡”二字,也恰恰完整体现了中医学中的死亡含义:死,就是精散、精绝,是“天癸”形体之灭绝;亡,就是神的走失。

(4)人的潜能是无限的

然而,中医学并没有就此将人生之大门关闭。它不仅探讨了人的起源、人的生死、人的疾病……,它还探讨了人类生命的升华——即它的养生学。养生,意味着把生命当作艺术来追求,是试图对生命的超越。它的理想是四种人:真人、至人、圣人、贤人。“真人者,提挈天地,把握阴阳,呼吸精气,独立守神,肌肉若一,故能寿敝天地,无有终时。”“至人者,淳德全道,和于阴阳,调于四时,去世离俗……”“圣人者,处天地之和,从八风之理,适嗜欲于世俗之间,无恚嗔之心……”“贤人者,法则天地,象似日月,辨列星辰,逆从阴阳……”(《素问·上古天真论》)实际上,中国人所追求的并不是一种宗教意义上的永生,他追求的只是普通意义上的长生、健康、长寿,追求愉快,以及肉体与精神的和谐,他追求的是此岸的幸福。

“人是小天地。”中医学把人类的命运纳于宇宙之中,而每个人又都在自己的生命轨迹上奔跑着。但在中医学看来,人并不孤独。人类与宇宙与万物血脉相通、息息相关。作为个体的生命也许是无奈的,但作为人类,他的命运将同他赖以生息的大宇宙同样辉煌。也许,这才是中医学的精髓,是整个人类的宝藏和精华。

2.中医学——道的医学

西方人总在问,“道”的确切意思是什么?这种提问本身即是非常典型的西方式思维方式。每当西方人探询中国之道和何谓中医之道时,我们总是感到难以回答,因为它关系到一种体验,一种切身的感受,一种信息,一种身体力行的实践。

道可以是街道房屋过往行人,可以是一座山,是吹拂的风,可以是任何东西,道的这种特性叫作“共时性”。即,当东方人观察由很多事实组成的集合体时,他们是将其作为一个整体来接受的;而西方人的思维却是将其分解为很多实体与微小的部分。

由此,不同语境中的思想交流能否真实地发生,确实是一个问题。

当视中医学为“道的医学”时,我们便在方法论上与所谓的科学和现代西医学发生了分歧,“形而上者谓之道,形而下者谓之器”(《周易·系辞》),两者在研究对象、方法及理论、概念范畴上都有极大的不同。“道”所强调的是运动过程与状态变化,认识“道”需要理性与直觉,需要一种系统的方法,且语言描述上多用类比概念,描述的是事物本质“像”什么;“器”为盛受之物,强调的是物质的结构性与功能,认识“器”需要借助物理、化学等科技手段,需要一种还原的方法,且语言描述上多用具体概念,明确指出事物的本质是什么。所以“道的医学”从来都没有明确地告诉我们“心”是什么,而是像“君主之官也,神明出焉”(《素问·灵兰秘典论》),或“心者,生之本,神之变也”(《素问·六节藏象论》);也不曾告诉我们“肝”是什么,而是像“将军之官,谋虑出焉”(《素问·灵兰秘典论》),或“肝者,罢极之本,魂之居也”(《素问·六节藏象论》),强调的都是运动过程与状态变化。相比之下,西医对“心”的描述则精确得多。

那么“道的医学”具备哪些要素呢?

(1)望而知之谓之神

这是指“道的医学”的直觉性。所谓中医特色就是中国文化,而文化形态无高低之分。它重视具象的知觉和感悟,习医者应先培养自己感觉事物的敏锐性、观察力、诗性。

中医理论培养的是我们对肉体生命的感受性。对于肉体,我们需要重新审视它、感触它,参透它千百年来的进化。它不应仅仅是一种功能,而应是造化的精品,是充满意义和力量的、高贵的富于诗意的生命器官,这一点上,中国古代医学的“藏器”说就远比西方的“器官”说更符合造化的意志和人性。

无论是你走路的样子,还是你说话的声音,你身体的每一个举动都会暴露出你五脏之气的运动或瘀阻,没有什么能逃过“扁鹊”“华佗”们的眼睛,“望而知之谓之神”(《难经·六十一难》),这就是中医之道。它需要你启动你全部的灵能,需要你用你的心去看、去悟。当扁鹊第一次看到齐桓公时,他就开始感到痛苦了,疾病仿佛并不在齐桓公的腠理,而是在他的腠理。就这样,一次次地,每当他看到齐桓公,那疾病便如同身受,直到他最后的逃离。这种中医之道是玄妙的,但它蕴含着某种生命的真理。因为在中医学看来,躯体不是毫无意义的、被动的行尸走肉,它富于智慧且是一个与外界进行信息、能量自由交换的开放巨系统。

在一向重视灵性的东方,能有这样一种对肉体的关注是难能可贵的,甚至它将肉体的精神性提到了一个前所未有的高度。中医讲心为君,为火,心不再仅仅是一个泵,它的尊严与热情同样是支持生命体存活下去的必要条件。它还是爱和勇气的象征,当强大的破坏性因素出现时,心可以通过自身激发出一种活力去抵消或修复这种破坏。如果“心”放弃或厌倦了这王者之威,那么生命内部自我调整装置就会松懈瓦解,甚至导致身体的毁灭。

这是一个富于人性的学说,它关心灵与肉间的和谐,关心个体与自身宇宙的信息能量交换,关心每一个富于诗意的、高贵的生命器官,它不仅认同人的“人体结构就是人的命运”这一观点,而且它还有一整套推进人体结构进化的假说与操作系统。于是,缓慢的呼吸犹如一个完美、纯洁的意象,给我们身心以舒适、宁静、完整……

(2)求因、求属、求势

这是指“道的医学”的系统性。中国传统文化的各个学术领域如人体、天文、地理、气候、音乐、美术、书法、建筑,甚至军事、武术都是相互贯通的。研究人体如果不研究人体以外的天文、地理、气候乃至音乐、美术等,是研究不清人体的。就中医学来说,它的理论和天文、地理、气候、音乐等许多领域密切相关。尽管现代西方也发现了音乐与人体甚至与动物、植物的生理状况相关,但他们只看到了现象,没有形成理论,而中国传统文化恰恰有这个理论。

从疾病学上讲,它关注的是疾病的发生、发展与完结。总听到有人说中医好是好,但总有些知其然不知其所以然。事实上,这种说法是我们对中医理论钻研得不够深。比如心脏病,西医只盯着心脏做文章,中医则认为心脏病和肝肾有关。青藏高原是心脏病高发区,西医界一直认为是高山缺氧所致。20年前农科院的专家调查发现,那里的农作物普遍缺硒,先是影响到肾脏,进而影响到肝脏,然后心脏必然要出问题,这就证实了中医的理论是正确的。再比如,西医只知鼻出血是因为鼻内有破的地方,对策就是用止血剂,但一直止不住,甚至还出现了心绞痛(止血剂引起的心脏血栓栓塞)。中医认为鼻出血是脾和膀胱的毛病(脾不统血则血妄行,膀胱通五口),用调理脾和膀胱的中药,血很快就可以止住。这些都是西医不知其然,而中医知其然的实例。

在这里,我们要改变关于疾病的某些观念。以往,疾病意味着一种失调,意味着痛苦,意味着细胞不能再生或修复,人们可以利用显微镜及其他更精密的仪器来看到那些细菌对我们身体的损害和破坏,但它们无法看到我们内心的恐惧与欲望,而这些,正是疾病产生的不可见因素,而它们也许是致命的。

在原始年代,当细菌还不是人类机体最主要的敌人时,欲望与恐惧就已经存在并威胁或推动我们人类自身的生存与发展了,至今它们的作用依然强大,甚至致命。从“器”的角度讲,愤怒或恐惧会使我们呼吸加深,心率增快,血压升高,血液分布从胃肠移向心脏、中枢神经系统和肌肉,消化道的各种活动过程会中止,肝会释放出糖,脾会收缩并放出浓缩在脾内的血细胞,并从肾上腺髓质分泌出肾上腺素……这是一场全方位的生与死的搏斗,这瞬间释放的能量和机体的精巧安排,既显示了我们生命体的完整性,也显示了它的智慧性。如果我们能有效地预见并发挥由各种情绪所激发的能量,我们对身体机能的支配作用也许会得到大大加强。

在这方面,中医的自然有机观自有其优势。东方强调对“无”的重视,如无形、无限、无象,主张内倾和反求诸己。正是因为“无”,所以有“有”。在中医看来,任何情志的波动都不是偶然的,它与四时有关,与六气有关,与地域有关,甚至与你睡觉的床向有关(现在,西方医学把中国的风水叫作“房屋的针灸”)……于是,医生的诊疗远远超出了望、闻、问、切,他综合了时空中的诸多因素,然后给你一个原因和结果。

中医的病机是求因(六气七情)、求属(取象比类,是“同气相求”,而不是物质结构的等量齐观)、求势。其中态势是虚实、寒热、聚散(反其势),趋势是表里、升降、开合(因其势),时势是指卫气营血、三焦根据时间变化来调节。其治则是求其所属,伏其所因,调其势,以使其和。中医的灵魂是出神入化,中医的操作规范是随机应变,不懂得以物喻学和取象比类的方法则不可能真正理解中医学。

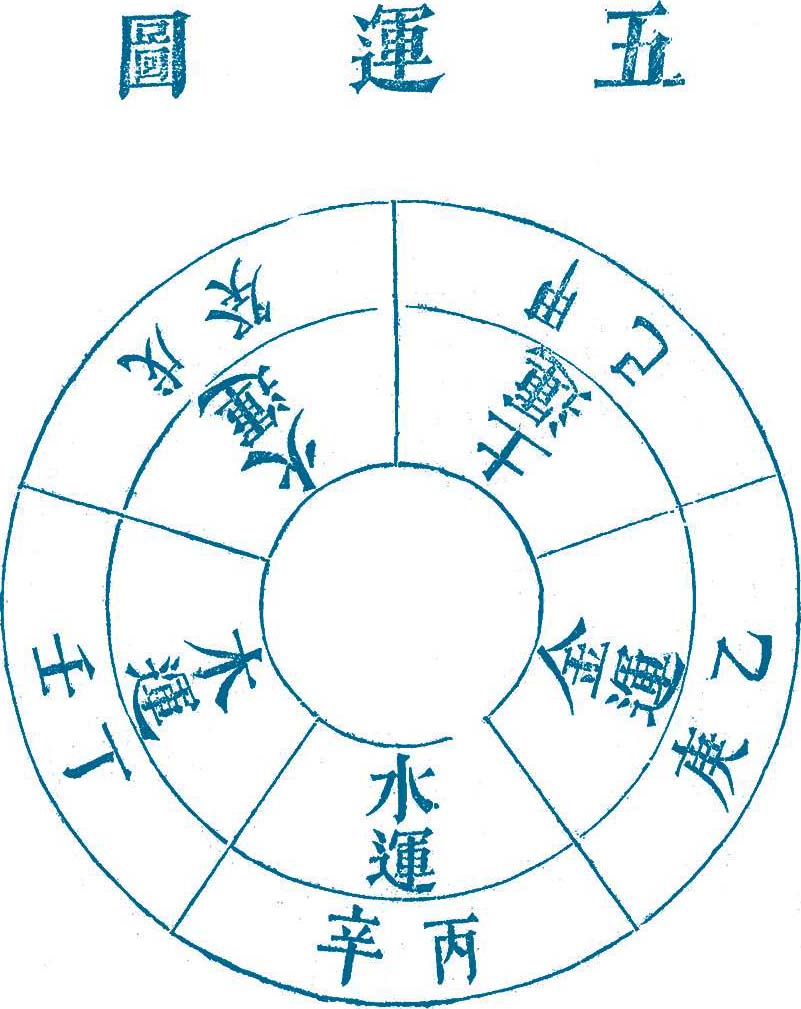

作为时间—方位医学,它以独特的五运六气学说来说明自然界天时气候变化对人体生命的影响。五运就是木、火、土、金、水五行各配以天干,来推算每年的年运(图1-9)。六气就是指风、热、火、湿、燥、寒六种气各配以地支,来推算每年的岁气(图1-10)。古人认为一个医生如果不知道年运和岁气,就不能做一名医生,如果懂得了“年之所加,气之盛衰,虚实之所起”(《素问·六节藏象论》),就可以海阔天空,治病如神。

图1-9 五运图

1-10 六气图

首先他要知道这一年的年运,就能推算出这一年疾病发生的基本情况。比如2004年是中国农历甲申年,每逢甲年、己年,均为土运,甲为阳土,所以但逢六甲年(甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅)为土运太过。土运太过,则水湿流行。水湿流行之年,比如1954年(甲午)的石家庄就多水灾,且乙脑流行。而每逢六己年(己巳、己卯、己丑、己亥、己酉、己未)是土运不及之年,木克土,则风气大行,易发生筋骨强直、肌肉痉挛等症,如1979年(己未)我国某些地区就发生了脑膜炎颈项强直、四肢痉挛等症。

年运确定以后,就要根据地支定出岁气,2004年的地支为申,申为少阳相火司天,厥阴风木在泉。土运太过,相火司天,风木在泉,这就是2004年运、气的大致情况。相火司天,风火上煽,火气向上走,就会头痛、呼吸系统病,如肺结核等症增多;火气郁阻于血脉,则为疮疡,患恶性肿瘤、眼病、耳病的人会比较多……风木在泉,风胜而肝自病,从而出现一些两胁里急和心痛等病症,木克土,人的脾胃之土也会受邪……这是疾病在这一年中的大致趋势。更细致的变化还要参考运气的主客加临。气分六步,运分五步,医生看病,要向更细处求,比如2004年一季度是一之气,主气为厥阴风木,客气为少阴君火。木火同气,风火上煽,容易为灾。2003年的非典发生在二之气,为少阴君火主气,少阴君火客气,大火当令,火气太过则瘟疫流行。“气”的问题是中医医道中的大秘密,弄明白了,很多问题便迎刃而解。一年二十四个节气,从大寒到立春,从雨水到惊蛰,天地之气就在其中变化,基本上是十五天一个变化,人要做的就是跟上这个变化,跟不上,或走得太快,就会得病。

(3)随机应变的治病之道

治疗不应只是消除疼痛,它更应是对我们想象力的激发。

实际上,20世纪初在西方,精神分析学的出现就已经使传统的治疗学有了突破,当伟大的弗洛伊德博士在他那间摆满了艺术品的办公室里为人治病时,人们发现疾病可以用意象来治愈。由此,精神分析成了20世纪一个空前的运动,一个奇迹。

中医治疗的原则就是,纠正生理活动的偏差,恢复人体自身抵抗入侵者的能力。因为人从生下到活到七八十岁,一直在各种各样数不清的细菌、病毒的包围中生活着,人并不是靠每天吃药杀死病毒和细菌活下来的,而是人体自身有抵抗入侵者的能力。中医的辨证的“证”指的就是人体生理状况(活动)所出现的偏差(失衡)。人体生理状况出现的偏差由阴阳、表里、寒热、虚实八个方面来表述,这就是中医辨证的八纲。人体生理活动的场所主要在五脏六腑和经络,所以又分脏腑辨证和六经辨证,就是辨明五脏六腑和六经的阴阳、表里、寒热、虚实在哪一方面出现了失衡(偏差)。比如结肠炎,中医辨证为脾肾虚寒,辨证论治则是补脾肾之阳。着凉发热中医辨证为太阳伤寒,治疗原则为解表散寒。“症”是病的症状,是病的外部表现,和“证”的含义相差很大。一个指的是现象,一个指的是本质。诸如发热、头痛、腹痛、腹泻、咳嗽、失眠,都是病的症状,也都是现象。根据症状下药,叫对症治疗,这本是西医的特点。中医的辨证论治则不是凭现象,而是要追求本质。

在远古,医者的先驱们曾提及“天然的治愈力”。即伤后的修复和病后的康复,在相当程度上不依赖医生的治疗而得以进行,中医也讲“有病不治,常得中医”(《汉书·艺文志》),讲的是与其让庸医诊治,不如等待身体自愈,反而更符合医理。对“天然的治愈力”的现代解释则是,人体内部有独特的自我修复的机制,人体器官如心脏、横膈等拥有的潜在能量巨大,远远地超过了正常生命活动的需要。躯体在很大程度能保护自己并且有自愈的能力。

于是,一种新的治疗学产生了,患者自己同医生一起参与治疗活动,医生熟知躯体的自我调节及自我修复的可能性与局限性,并给患者以指导和鼓励。而作为患者,应该认识到自己身体内部潜藏着巨大的能量。当我们意识到那些时刻准备着为机体利益而工作的、使我们机体得以康复的力量就在我们机体自身当中时,我们就可以丢掉为管理我们肉体而操心的枷锁,并从奴隶状态下解放出来,去充分享受世界的美好与珍奇。健康便不再是一种追求,而是我们生存的实在。