首因效应与近因效应

——一头一尾,都很深刻

1957年,心理学家洛钦斯(A. S. Luchins)明确了一个心理学效应——首因效应(Primacy Effect),主要是指人会根据最初接收到的信息形成一种不易改变的印象。首因效应又叫第一印象效应或第一刻板印象效应。

假设你入职新公司,刚开始时表现得非常社恐,即使与同事熟识之后打开了话匣子,他们也会认定你比较内向,你的所有交往动作都是被迫迎合。如果你头几天就像个自来熟,与周围同事打成一片,即使之后你不怎么说话,他们也会认定你是一个外向的人,不说话只是工作认真或有心事。这就是第一刻板印象。它会直接影响人们对关于你的更多信息的解释。

同年,洛钦斯又通过实验发现了近因效应(Recency Effect)。所谓近因效应,是指当人们接触一系列事物时,最新出现的刺激会影响人们对这些事物的印象。

比如在这样的句型中:

你各方面条件都很好,就是有时候……

你的成绩非常理想,不过这个小地方……

你聪明、善良、英俊、潇洒、小心眼……

人们往往会因为这种表达方式的顺序,而把注意力放在最后出现的“有时候”“小地方”“小心眼”上,从而轻视了“各方面都很好”“成绩非常理想”以及“小心眼”前面的“聪明”“善良”“英俊”“潇洒”这四个优点的分量。

生活中,我们经常受到首因效应和近因效应的影响。很多时候,两个效应会同时起效。那么,“第一眼”和“最后一眼”,哪个对人的影响更大呢?

心理学家自然也对这个问题充满疑惑,他们不断进行实验探究其结果。1959年,心理学家米勒(N. E. Miller)和坎贝尔(D. T. Campbell)通过实验发现:首因、近因孰强孰弱,与两者的刺激间隔时间和反馈评价时间有很大关系。

说个例子比较好懂:公司开总结大会,你和同事依次汇报。

1.如果流程是在整体汇报后让领导马上对大家的总结进行评价,那么首因效应和近因效应效果差不多,若想给领导留下印象,选第一个或最后一个汇报都可以;

2.如果汇报结束后,搁置一周再让领导评价,那么首因效应会更有效,此时你选第一个汇报会给领导留下深刻印象;

3.如果每天由一个人汇报,一周后才轮到最后一个人汇报,并在最后一个人汇报后马上由领导做出总体评价,那么近因效应更有效,你选最后做汇报会给领导留下深刻印象。

上面三个情况反映了“首因效应与近因效应”和“刺激间隔与反馈快慢”之间有着这样的关系:

1.首次刺激和最后刺激发生后,马上进行反馈,首因和近因的效用相同;

2.首次刺激和最后刺激发生后,延迟一段时间再进行反馈,首因效应影响更大;

3.首次刺激发生后,延迟一段时间发生最后刺激,并马上进行反馈,近因效应影响更大。

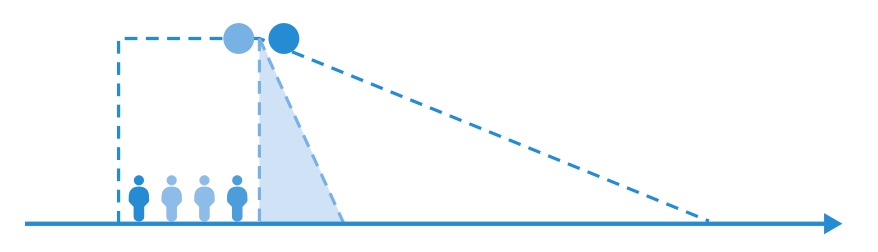

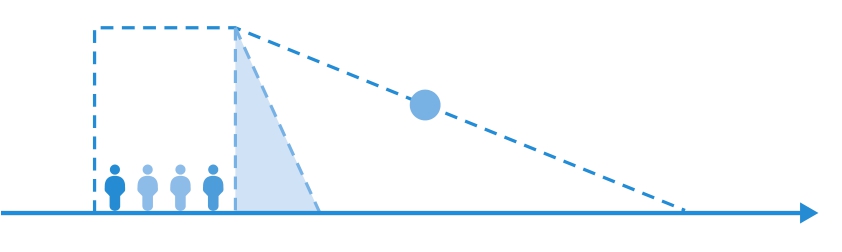

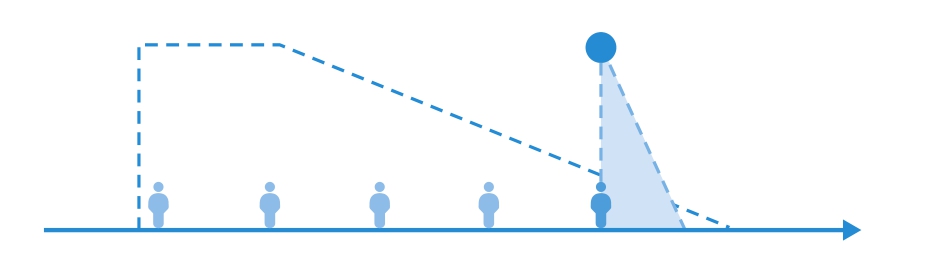

如果用图形表达,会更好理解。

首因效应反映的刺激曲线更像一个直角梯形,而近因效应反映的刺激曲线更像一个直角三角形。这里圆点是评价点。

1.二者比较靠近时(刺激间隔时间短,反馈时间点近),高度一样(二者效用相同)。

2.二者比较靠近时(刺激间隔时间短,反馈时间点远),梯形高(首因效应影响更大)。

3.二者间隔变远时(刺激间隔时间长,反馈时间点近),三角高(近因效应影响大)。

后来有心理学家通过实验得出结论:认知结构简单的人更容易受到近因效应影响;认知结构复杂的人更容易受到首因效应影响。比如,一个简单直接的老板,看你这次表现好就会对你大加赞赏,你下次表现差就会满口指责,下下次,他还会根据你的优秀表现再对你大加赞赏;而一个复杂的老板,面对一个信得过的人,即使对方偶尔失误一次,也不会影响他对这个人的基本看法,而面对一个没给他留下好印象、只是最近表现好的人,老板还需要再观察一阵才能对其做出新的评价。

还有学者发现:与熟人交往时,近因效应作用大;与陌生人交往时,首因效应作用大。比如,一向爱干净的你今天没洗头,很快会被同事发现并被问起缘由(近因效应)……新认识不久的朋友,今天看到他行为举止大大咧咧,但你还是会对他在与你第一次见面时的礼貌举止印象更深,所以会觉得“这个绅士今天有些放飞自我了”。

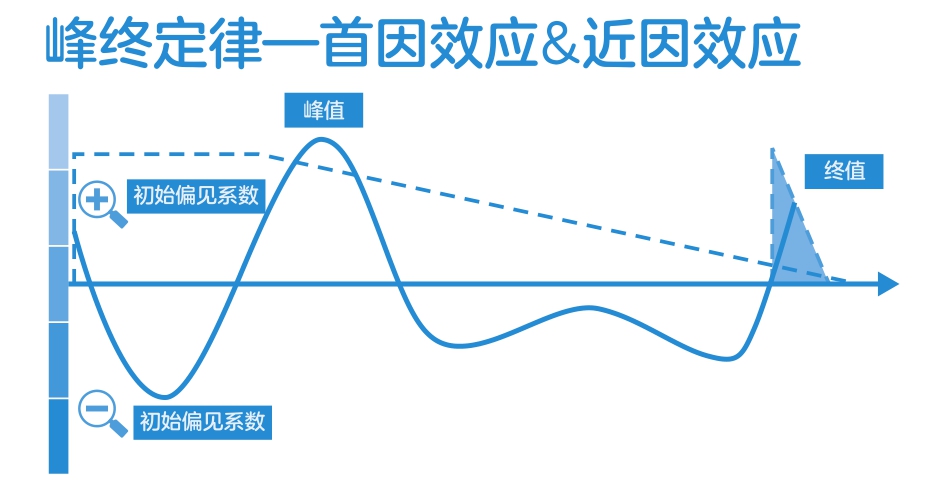

看到这里,你有没有一点儿似曾相识的感觉?这两个效应像不像峰终定律?峰终定律指出,人们对体验的记忆只集中在体验过程中的关键时刻。这些关键时刻通常包括峰值和终点。峰值即体验的最高点和最低点;终点,即体验的最后一点。

首因效应、近因效应与峰终定律是有些相似的。那么它们之间有什么联系?这里分享一下我的看法:

在峰终定律里,首因效应(第一印象)可以作为它的一个“初始偏见系数”。

如果第一印象为“正”,即最初印象良好,那么这个偏见系数会放大这个人的精彩,缩小他的糟糕。相反地,如果第一印象为“负”,即一开始就讨厌这个人,那么偏见系数会放大他的糟糕,缩小他的精彩。

总体来看,第一印象很重要,但并不是影响一个人在他人心中最终印象的决定性因素。如果不能逃离首因效应(第一印象不好),后面就需要付出更大的努力,创造无法被人忽视的精彩,来弱化偏见系数。

至于近因效应,对应的就是终值体验。最后一眼、最后一次、最后一点,这些本身就有非凡的意义。

以上二者对比,只是笔者的粗浅理解,并不能算一个“答案”,但它至少可以为我们心中那个小小的疑惑暂时提供一个“解释”。如果脑海里总有一个不解的疑问,谁都会不舒服,所以 让问题假装有个答案,心里就不慌。 等得到了真正的“答案”后,再替换原有的“解释”就是了。