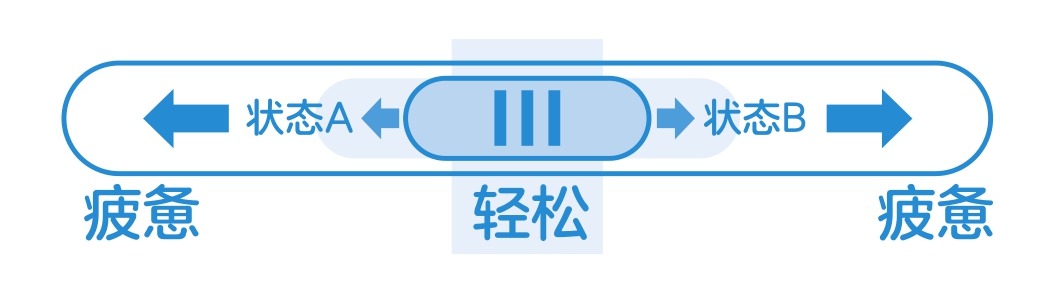

中间态放松模型

——滑动身心的开关,以得放松

每到节假日,我们总是感觉越休息越疲劳。其实单纯地“休息”并不是获得“轻松”的正确“姿势”。“中间态放松”模型可以直观地表达获得“轻松感”的正确方式,并让大家学会利用这个方式,主动获得更多的轻松感。

在这个模型中,“轻松”被表达为一种“中间型”状态。它不与“辛苦劳动”相对,也不等同于静止与休息。它是摆脱上一个“长期不变的状态”后,在切换到下一个状态的过程中所获得的一种愉悦感受。

不管是运动状态还是休息状态,只要长期处于一种固定不变的状态,人都会累,而只要摆脱一种常态,人就会轻松。比如,当你获得足够休息之后,如果继续“休息”,就会让“休息”进入一种常态,轻松的心情就会开始被无聊、重复、厌倦、空虚所消磨。游戏打太久、手机刷太久、网剧看太久、睡觉睡太久,甚至在床上躺太久,也都会有这种感觉。这时换一换做别的事,哪怕在床上翻个身,都会感觉轻松。

在家待久了,就出门逛逛街、跑跑步、打打球、冒冒汗,切换一下状态。当然切换成新状态,并继续保持不变,迟早还会重新感受到疲倦。一直跑步、打球,就变得像运动员日常训练一样又累又无聊。然而大多数人并不会有这种常态,因为如果明显感受到很累,人自己会停下来。就像工作这种常态,它本来就是一种“高消耗”行为,更容易累,所以在工作时间人们会很自觉地直直腰、走一走、打一杯水,切换状态。

毫无疑问,在做容易变得更累的事情时,不用别人提醒,人们自己会休息,反倒是那些表面看似可以让自己获得放松的事情(比如上面提到的打游戏、刷手机等)具有一定的迷惑性,人们以为自己是在“休息”,实际上越休息越累,还不清楚问题在哪里。

好在通过这个模型我们可以知道: 轻松这种状态本来就很短暂且不稳定。 我们要接受一个现实:人不可能长期处于一种轻松的状态。换一种说法,轻松,就是一个处于两种状态之间的“过渡”,是一种“中间态”。只有当我们摆脱状态A滑向状态B或者摆脱状态B滑向状态A时,经过两种状态的中间地带,才会有轻松感。当然还要增加一个前提,就是上一个状态,必须持续一定时间进入“常态”,否则频繁在状态之间切换也不会得到轻松感,而只会得到忙碌与焦躁感。

人们常把“放松”和“愉悦”关联起来,但它们不是一回事。我们常犯的错误就是把放松当成愉悦,或是通过追求愉悦的行为来获得放松的心情。我们可以从放松中得到愉悦,比如“运动中的休息”“加班中的偷闲”“下班后的打游戏”;反过来,从愉悦中我们未必能一直获得轻松,就像刷手机、玩游戏,每时每刻都会产生新刺激,但时间久了,会越来越累。

总之,不管做什么,只要长期处于一种状态不变,或者过度依赖一种看似休息的状态,疲惫就会随之而来。“一直的懒”一定会让我们更累,“偶尔的勤劳”反而会让我们获得一点儿轻松。这一切取决于你如何滑动身心的“开关”。