墨菲定律

——专注一种正确好于提防一百种错误

什么是墨菲定律?只要有风险,就一定会发生。担心会出错,就一定会出错。简言之,怕什么来什么。然而它只是一个心理效应,并非客观事实。这就是墨菲定律(Murphy’s Law),它似乎无处不在。

为什么墨菲定律无处不在

我们总会感觉到这个世界充满了墨菲定律。笔者认为其背后的原因,是墨菲定律所揭示的现象很容易引起我们的共鸣。这种“集体共鸣”形成了我们对客观事实的认知偏差。

重新审视一下这句话:只要有风险,就“一定”会发生;担心会出错,就“一定”会出错。冷静地思考一下,它是真的那么“一定”,还是更像一句携带情绪的牢骚或气话?

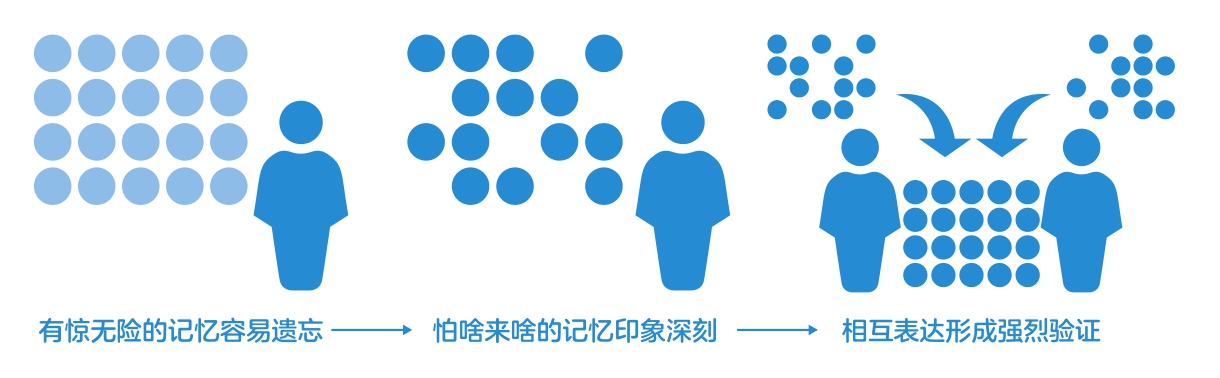

曾经你所担心而并没有发生的,最后你还松了口气的事情,在客观实际中也是大量存在的,但它们“有惊无险”,并不能让我们产生深刻的印象和长久的记忆。反倒是上面说的“只要担心,就真的发生了”这种情况,更让人印象深刻。随着时间的推移,那些“有惊无险”的事情不断被淡忘,而那些“印象深刻”的事情不断被记忆所保留。这样,我们的“回忆素材”就会有所积累。这种积累造成了我们对事件结果的认知偏差,让我们对未来的客观现象产生偏见。

不仅如此,这种“巧了,我也是,一旦这样,就一定那样”的事情,也会激起人们相互倾诉。你说给别人听,你也听别人说,这又进一步“验证”了墨菲现象无处不在,并进一步加深了记忆,强化了共鸣。

据说,墨菲定律起源于一名叫墨菲的空军上尉对某位总是修不好飞机的同事开的一句玩笑。运气不好时,人都有更重的情绪,留给自己的印象也会更深,也更容易引起同样感到运气不好的人的共鸣。

那么,为什么我们总是不走运?又为什么不走运的人那么多?因为“走运”本来就是一件不允许有任何意外的低概率事件。因此“不走运”的人很多,所以“墨菲现象”容易获得共鸣。

共鸣的对象,仅仅是相对一致的观点,但一致的观点,并不等于事实。

远离墨菲定律的办法

虽然在“自我回忆偏差”和“相互印证强化”的影响下,我们确实在心理上夸大了墨菲定律。然而话又说回来,我们也不得不承认身边确实有一些实在的体验,就是“我一旦开始担心了,失误率就会偏高一点儿”。

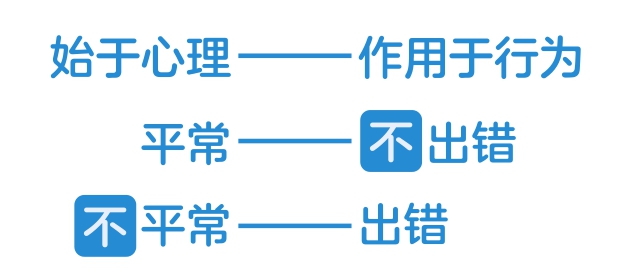

墨菲定律 “始于心理,作用于行为” 。这句话的意思是,人在心理层面开始“反常”后,就会导致行为上的“不平常”,进而导致我们所担心的问题更容易发生。也就是说,在一个“平常”的心理状态下,行为不会出错,但只要你的心理变得“不平常”了,行为就会出错。

一个心理素质差的员工,在关键时刻,领导不提醒他还好点儿,只要提醒了,他就掉链子。事后领导还会想:“你看看你,只要担心你,你就会出错,这回又被我说中了不是?”其实这种事情不说还好一点(虽然好不到哪儿去),但一说出来(表达担心),他的表现就会更糟。他听领导这么一说,压力就会更大,做事缩手缩脚,就失去平常心了。

墨菲定律的触发机制对自己也起效。当自己失去了平常心,所有的行为都可能变得不平常。就像高山滑雪、轮滑、骑车之类有一定难度和复杂度的运动,平时玩一玩(在平常心的状态下)表现比较稳定,但在比赛时突然担心起“自己可不能摔倒、不能撞到那个杆子,控制身体平衡、手脚配合要注意……”大脑想着“摔倒”,眼睛盯着“杆子”,都是在告诉身体如何避免不平常的意外,而不是如何延续自己的平常。结果什么样,想想就知道。

关于墨菲定律,我们可以这样理解它:因为心理暗示而导致注意力和行为反常,使得风险更容易发生了。也就是 平常不出错,不平常就出错 。因此,专注一种正确,比提防一百种错误,更好一点儿。