达克效应

——用行动的尺度体验成长的难度

邓宁-克鲁格效应(Dunning-Kruger Effect),简称达克效应。达克效应反映了人的一种认知偏差:能力不足的人反而更自信,他们不仅认识不到自己的不足,而且还会低估他人的能力。

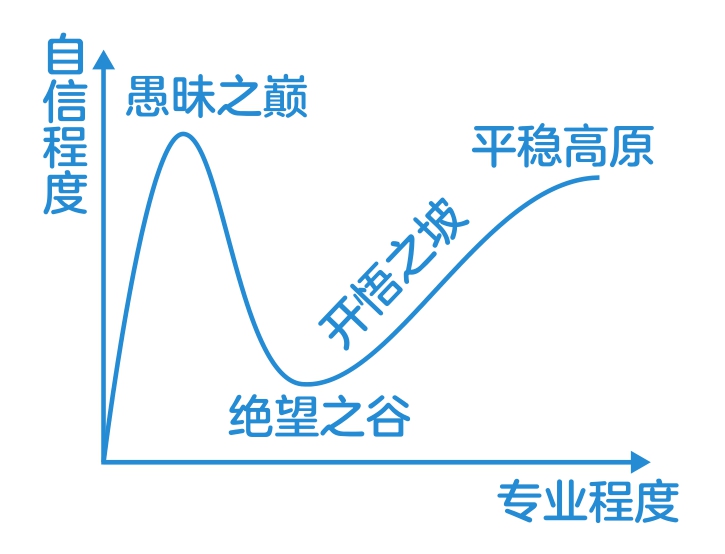

用模型表示这种现象,如图所示。随着自身水平的提高,人们的自信也会在不同阶段上下浮动。

达克效应模型图

这个模型来到中国后,自信线上的拐点也被赋予了优美的地貌名称:愚昧之巅、绝望之谷、开悟之坡、平稳高原。

这个效应最初是怎么出现的呢?

1995年,一名美国男子在光天化日且没有任何伪装的情况下,明目张胆地抢银行。他出门时还嚣张地朝着摄像头笑了笑。之后,他被警方轻松逮捕。调查发现,该名男子并没喝酒,精神也没问题。那他为什么会做出这种不可思议的愚蠢行为呢?

原来,这个人发现柠檬水可以被当作隐形墨水使用。他感觉自己打开了智慧之门。在这个“知识点”上,他“举一反三”,把柠檬水涂在自己脸上、身上,以为这样就可以隐身。他其实是有思考的:首先,他知道涂满柠檬水需要晾干了才能隐身;其次,他还知道只要不靠近热源,柠檬水就不会失效。

这事件引起了康奈尔大学心理学家大卫·邓宁(David Dunning)的注意,他决定拉着研究生贾斯廷·克鲁格(Justin Kruger)一起来研究这件事。

1999年,他们邀请众多受试者做了一个实验,实验大概是这样的:

首先,通过一些逻辑能力测验,区分每个人的逻辑能力水平。然后选择其中一部分,做进一步拔高训练。过段时间后,他们请所有人再做一套测试题。答完题的人,需要预测自己的排名。经过多轮实验,邓、克二人发现,逻辑推理能力更差的受试者往往对自己的排名估计更高,而受到过训练、逻辑推理能力更好的受试者则低估了自己的排名。邓、克二人进一步探索,并在人类行为的很多方面都发现了类似现象。最终,他们总结了能力更差的人的四种表现:

1.他们总是觉得自己很有水平;

2.他们不了解有水平的人到底多有水平;

3.他们在被评价说自己没水平的时候并不承认;

4.当提高自身水平后,他们会知道自己之前确实没水平,也会发现有水平的人是真有水平。

在日常生活中,达克效应很普遍。据测试,80%的人都认为自己的车技高于平均水平。特别是新司机,学会开车3个月后会感到非常自信,但这样的心态反而更容易出事故。一旦出现事故,司机又能重新认识自己的水平。还有,好学生认为自己与学霸之间的差距,往往要比学渣认为自己与学霸之间的差距更大。然而学渣们会在好好学习之后发现,从前提高30分很容易,现在提高3分是真难,原来每1分的差距并不相同。

既然达克效应如此普遍,我们该如何规避这种认知偏差呢?很简单,我这里总结了“十二字法则”:多听劝,别嚣张,闭上嘴,迈开腿。

当我们觉得一个技术上手很容易时,要多听听别人对我们的评价,听听别人对这个技术难易程度的评价(多听劝);当别人觉得难,而我们觉得简单的时候,先别觉得自己很牛(别嚣张),观察一下说难的人是不是比我们的水平更高(闭上嘴),并用实际行动来检验自己的这一认知(迈开腿)。

请用行动的尺度,来体验成长的难度。