元认知

——认识你自己

元认知(Metacognition)是心理学家约翰·弗拉维尔(John H. Flavell)在他的《认知发展》一书中首次提出的概念。弗拉维尔发现:普通人很努力,但成长缓慢;而在同样时间里,优秀的人却成长飞快。产生这种差距的原因可能就是元认知。

在书中,弗拉维尔将“元认知”表述为“个人关于自己的认知过程及结果或其他相关事情的知识”以及“为完成某一具体目标或任务,依据认知对象对认知过程进行主动的监测以及连续的调节和协调”。

这段表述很抽象,如果说得简单一些,元认知就是对自己思考过程的认知、理解和调节。再说得简单些,元认知就是对认知的认知。

说起元认知,它并不是什么新鲜理论。早在2500多年前,孔子就暗示过他的弟子子路:“由,诲汝知之乎!知之为知之,不知为不知,是知也。”意思是说:子路啊,我告诉你对待学问的态度吧!知道就是知道,不知道就是不知道,这才是真智慧。也就是说,你既要知道自己知识的边界在哪儿,也要知道自己无知的程度。知道自己知道什么,知道自己不知道什么,就是元认知。

那么,元认知与认知有什么区别呢?

在与人交流的过程中,有的人会听懂对方说了什么,有的人却可以品出这些话语背后的含义;当一个人表达想法时,有的人仅仅是表达想法,有的人却会反思自己为什么会有这样的想法。也就是说,具有元认知的人会比一般人多思考一步、多追问一下。简言之, 元认知可以让人学会洞察别人,反思自己。

然而,这只是元认知的作用,并非元认知本身。对元认知本身更准确的理解应该是产生追问的方法。就是你不仅会追问,还知道自己用什么方法来追问。比如,在与人交流中, 知道 自己需要通过剔除对方无用的牢骚,还原他夸张的表达,观察他的情绪和感受,才能提炼出对方的真实目的,“知道如何把对方想要表达的观点和诉求抓取出来”这套方法,才是元认知本身(方法),但这也只是一部分;“ 知道 人与人之间的交流会存在误解,需要想办法找到误解的部分”,这也是元认知(检查);同时“ 知道 认知方法有时并不完全管用,需要具体问题具体调控”,这同样是元认知(优化)。

联系前文弗拉维尔对元认知的表述,我们更加确定:元认知不是追问的动作,而是追问的方法。或者说,元认知是认知的方法,以及对这个方法的检查和优化。

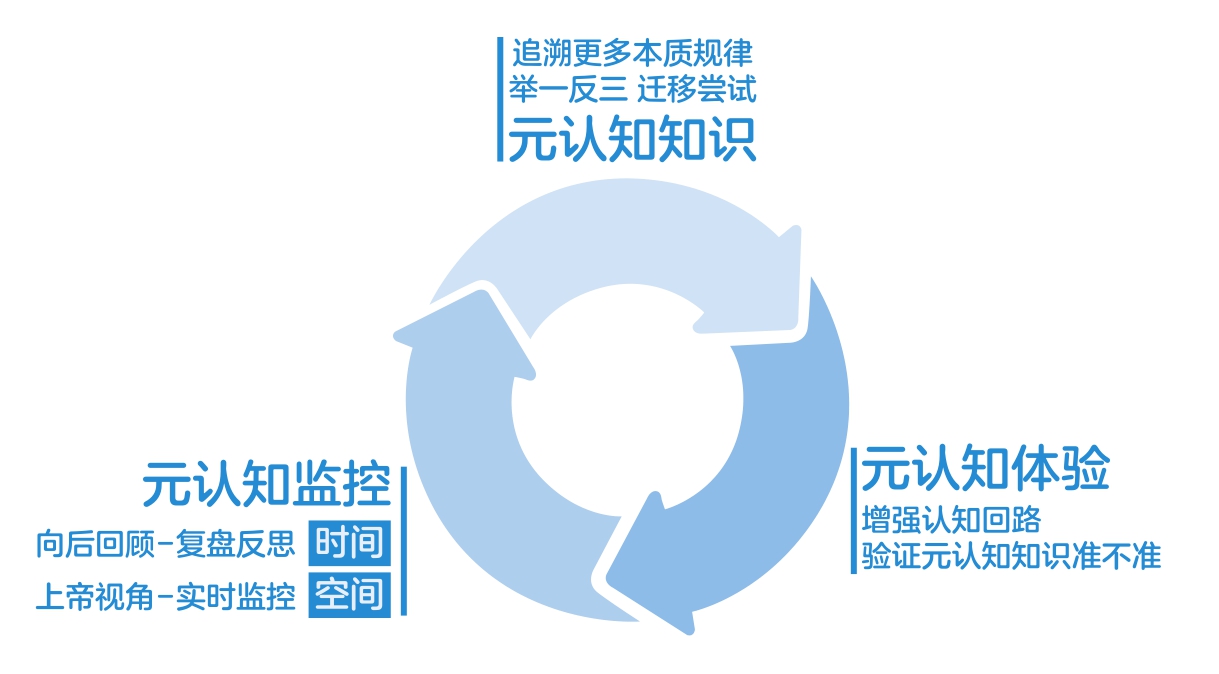

根据弗拉维尔及后续学者的研究与补充,元认知主要包含三个方面,分别为元认知知识、元认知体验和元认知监控。为了更容易理解这三个方面,我们举例阐述。

比如,在面对某些问题时我们提供了一套解决方法,或者看到某种现象时我们得到了一些启发,要在此基础上,进一步追问自己三个问题:

1.我为什么有这种方法(想法)?

2.这种方法(想法)对吗?

3.如果不对,我该怎么办?

在这里,第一个问题中“为什么”背后的原因就是元认知知识;第二个问题中,感觉“对”还是“不对”就是元认知体验;第三个问题中“我该怎么办”就是元认知监控。

这三者之间的关系是:运用元认知知识可以带来元认知体验,而元认知体验又会激发元认知监控,对元认知知识进行检查并优化。当再次使用新的元认知知识时,便可以提升元认知体验……进入一种循环。简单来说,就是运用认知方法、检验认知方法和调控认知方法;甚至可以对方法的运用、检验和调控本身再进行检验和调控,也就是对追问进行追问(元认知的元认知)。这个过程可以无限深入(元认知的元认知的元认知)。这就是元认知中“元”的内核。如此运作,便有了元认知的迭代,认知效果也可以大大提升。

那么,我们该如何提升自己的元认知呢?

我运用“观察概念自身的结构以得到它自身的答案”这一元认知知识得到一套方法。元认知的概念结构是元认知知识+元认知体验+元认知监控。因此提升元认知的方法:

第一,积累元认知知识,追溯更多本质规律,举一反三,在陌生领域尝试迁移。

第二,提升元认知体验,增强认知回路,多检验自己元认知知识的准确性。

第三,增强元认知监控。这里分为两个方面,一个是从时间维度进行,经常向后回顾,如复盘、反思、内观、自省;另一个是从空间维度进行,为自己构建一个第三方视角(或者叫上帝视角),监控自己的所思所想、所作所为。比如,有人讽刺你,你自己的直接感受可能会愤怒,而如果站在第三方视角(上帝视角),就会对对方产生新的认知:对方只是在用讽刺手段试图激怒我这个人而已。这时,你就不会那么愤怒了,甚至会思考对方如此这般行为背后的原因是什么。这就是元认知的功劳。

总之,理解元认知,可以帮我们建立追溯本源的习惯: 对思考进行思考,思考你的思考方式对不对;对判断进行判断,判断你的判断标准全不全面;对理解进行理解,检查你的理解方式合不合理; 等等。

它可以帮助我们指数级提升自己的思维方式和行为模式,从而更好地掌控自己。