80/20法则

——世界不是均衡的

世界的真相是什么?

1906年,经济学家维尔弗雷多·帕累托(Vilfredo Pareto)公布了关于社会财富分配的研究结论:20%的人口掌握了80%的社会财富。这就是80/20法则(80/20 Rule),也称帕累托法则、二八定律、巴莱多定律。

1951年,管理学家戴克(H. F. Dickie)将其推广为ABC分类库存控制法(Activity Based Classification),用于库存管理。之后,质量管理大师约瑟夫·朱兰(Joseph M. Juran)又将其引入质量管理中,用于分析质量问题。1962年,管理大师彼得·德鲁克(Peter. F. Drucker)将这一方法推广到全社会。至此,80/20法则成为一种普遍的管理方法。

人们在生活中发现的很多不均衡现象也都可以用80/20法则来解释。例如,20%喝酒的人会喝掉80%的酒;20%的玩家会贡献80%的游戏充值;20%的员工会完成80%的业绩;20%的网友会打出80%的弹幕;20%的重大变革会推动80%的历史进程;在一段人生中,也仅有20%的那几年会决定80%的命运……除了人,事和物也存在这样的不均衡现象。比如,一本书,80%的重要信息只集中在20%的页数中;一辆车能开起来、一栋楼能盖起来,80%都依赖于那20%的发动机和承重结构。再如,那些成熟的办公工具有80%的功能我们基本用不到,经常使用的只有其中20%的功能,但80%的人却连这20%都用不好,而那20%用得好的人,帮领导写了80%的报告。当然这部分人也有80%的概率获得提拔和重用,成为企业里最优秀的20%的员工。这些人当上管理者以后,每天只用20%时间来把80%的工作安排下去就好了。

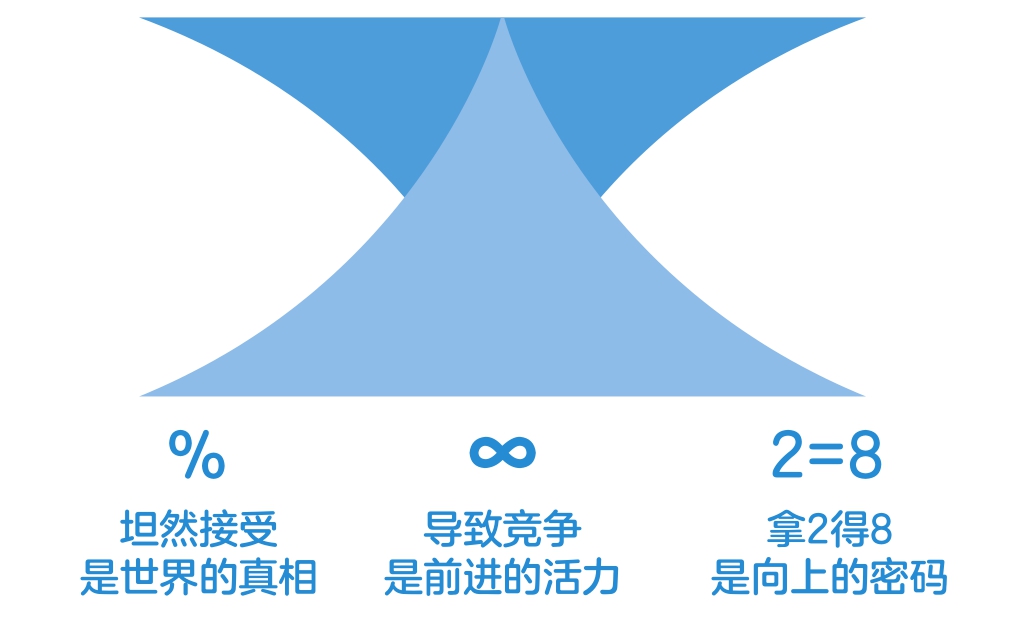

80/20法则并不特指确定的2∶8,它主要表达一种“不均衡”。即使是3∶7,或者1∶9,也都可以归于80/20法则所描述的那种“不均衡”。20%和80%只是一种“大概率”“大多数”的数字化比喻,如果我们用80/20法则仅仅去表达一种不均衡、描述一些不公平的现象,就狭隘了。进一步分析,80/20法则还为我们透露出三条重要的信息:

1.不均衡是世界的真相

80/20法则大多是一种自然、已然的客观现状。 处处重点就是没重点,处处关键就是不关键,人人优秀就是平庸 。重点、关键、优秀并不取决于定义它们的标准,而取决于它们存在的比例。优秀不是你的能力有多强,而是你比80%的人强。富有不是你具体有多少钱,而是你比80%的人有钱。这就是世界的本来面目。

2.不均衡是人类前进的活力

人人有饭吃是人类前进的动力,而有人吃得更好才是人类前进的活力。 这就像挤公交车,没挤上去时就想让车内的人往里挤一挤,自己上车了就想让车外的人别挤了等下一趟。下面的人都不想让上面的人有更多财富,同时也不希望更下面的人分走自己的财富。大多数人都有这种心态,就一定会形成80/20结构。

这种结构造就了一个有趣的发展规律:你爬得越往上,就会用越少的时间换越多的财富。即到了高层,有钱又有闲。不然上下都一样,谁还向上奋斗呢?试想一下,如果世界是公平的,遵循“五五定律”,每个层次的人拥有的财富都一样,人向上走、向下滑结果都一样,那么社会活力如何,可想而知。因此,怀揣人人平等的心是对的,同时,我们也要理解不均衡能给我们自己以及世界带来一定的积极影响。

3.拿二,得八

只要抓住关键的一小部分,就能拥有自己想要的大部分。成功,是有窍门的。其实80/20法则的别称已经告诉我们这个道理,这些别称有:关键少数法则、不重要多数法则、最省力法则。关键的细节只有那几个,多数的因素都不足以影响结果;我们只需抓住关键的“二”,就能拥有想要的“八”。

接受不均衡,因为这是世界的真相;理解不均衡,因为这是前进的活力;利用不均衡,因为这是成功的密码。