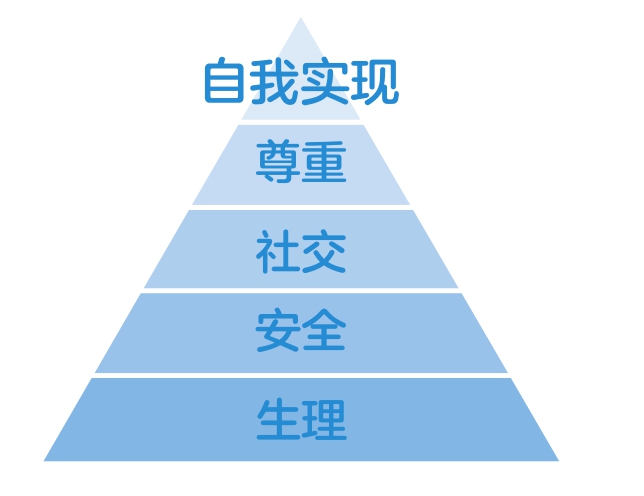

马斯洛需求层次理论

——人就图这些

1943年,著名心理学家亚伯拉罕·马斯洛(Abraham H. Maslow)发现,人们需要动力来实现某些需求,而有些需求总是优先于其他需求,这就是著名的马斯洛需求层次理论。

如今,马斯洛需求层次理论已衍生了几个版本,但早期的五层模型流传最广。从底部向上,这五层分别是:

生理需求,如吃饭、睡觉;

安全需求,如有钱赚、有房住;

社交需求,如有人爱;

尊重需求,如有人捧;

自我实现,有价值。

马斯洛指出,需求总是由低到高逐级形成并逐步得到满足的。

马斯洛需求层次理论不但在现代行为科学中占有重要地位,也成为管理心理学中的重要理论支柱。那么,对于我们日常工作而言,它有哪些实操应用呢?

1.用于管理团队

管理者可以针对不同人员的需求层次,提供不同的满足机制,使不同员工的需求都能得到满足。比如营造良好的职场氛围,以保障良好的团队关系和员工归属感等社交需求得到满足;对于那些有尊重需求的员工,可以给予更多关注;而对于那些希望自我实现的员工,则可以安排其完成社会意义更大而非企业价值最大的工作(如企业公益,而非产品销售),他们会比别人更负责。

2.挖掘消费市场的需求

经济学上有一个规律:消费者愿意支付的价格等于消费者获得的满意度。企业要占领市场、要赢得用户、要提升营收水平,就可以针对不同层次客户的需求提供不同的产品价值。比如,可以通过强化产品功能价值来满足用户的生理、安全需求,可以通过提升产品的附加值来满足用户的社交、尊重需求等。

3.更好地理解人们的行为

马斯洛需求层次理论还可以帮助我们理解不同的人的行为或同一个人在不同阶段的行为。当然,要想“更好地”理解他们的行为,除了该理论本来的顺序,我们还需要补充特殊情况:

(1)个体需求差别很大

每个人在每个层次上的需求量并不一样,甚至差别很大。比如,对财富安全感需求很大的人总会觉得钱不够,虽然已经赚得盆满钵满,仍然会痴迷敛财,甚至不惜铤而走险;而对社交需求很少的人,有两个真心朋友就满足了。

(2)会出现跨需求层次的满足

不是所有人都会按照马斯洛需求层次理论逐级上升的,有些人会“跨层次”满足自我。比如,饿着肚子的艺术家,卖掉房子的旅行者,裸辞的打工人,自己条件不好还要帮朋友的兄弟,宁可睡客厅也不给老婆道歉的男人。

(3)一种行为可以涉及多个层次需求的满足

一种行为往往涉及多个层次的需求。一个人选择打工挣钱来满足自己的生理需求,但同时也会希望这份工作能为自己赢得一定的社会地位,这就涉及了尊重需求。此外,他还会关心这份工作是否能够提供足够的安全感,如稳定性、工作环境等,这就又涉及了安全需求。另外,有些人会认为,在某处打工挣钱的过程也是能与某些人交往、融入某个具体圈子的过程,这又涉及了社交需求。再如,当一个人做了好人好事来满足自我实现需求时,往往也会期待得到对方的感谢和他人的认可,这又涉及了归属和爱的需求。

(4)低层次满足度下降并不妨碍高层次追求

对于有些人来说,即使低层次需求受到冲击,也不会影响他对高层次的持续追求。比如在灾害前线奋斗的军人、医护人员和志愿者等。他们在自我实现以下的所有需求层次都会受到冲击:又饿又累,面对危险长期不能回家,甚至不被某些人理解和尊重,但这都不会让他们的意志产生动摇。当然,这里面也有所谓的“责任”,但更多的是“本可不去,但一定要去”的高尚情操,是“如果要去,我必先去”的奉献精神!

当然,马斯洛需求层次理论对于研究人的整体普遍性仍具有很大的参考价值。我们也会因为理论之外的这些特殊情况,而感叹人类内心之丰富、复杂的“算法”远远超越一个理论所描述的范围。这也许就是人类最有魅力的地方。