前景理论

——避害大于趋利

你我的心里都有一杆不准的秤,会让我们“心甘情愿”地吃亏。

心理学家丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和行为科学家阿莫斯·特沃斯基(Amos Tversky)发现:人们决定做什么事,不仅看决定后的结果,更看结果与展望(内心预期)之间的差距。它类似于“这事儿对我好还是不好,看我和谁比”这种心态。这就是前景理论(Prospect Theory),也被称为展望理论或视野理论。在这一理论的影响下,人并不总是选择对自己更有利的,而是会选择他“心里认为”对自己更有利的,这个“心里认为”就是那杆秤,它在计算收益和损失的时候有点儿不准。

前景理论真实还原了人们在面临风险决策时,因初始状况(参考点)的不同而产生的心理状态差异。它强调人在决策时,心中会预设一个参考点,并以此去衡量决策的结果与这个参考点之间的差距。

举个例子:职员小张准备跳槽,这时正好收到了另一家公司的邀请,他们开出的条件是原公司的1.5倍薪资。

参考点1:小张原本就很自信地认为自己能找到一个1.5倍薪资的公司。此时他收到邀请感到很平静,并打算再找一找看有没有更理想的选择。

参考点2:小张发现很多之前离职的同事找不到比这家公司更好的工作,于是他不打算再找其他公司,并打算接受这家公司的邀请。

参考点3:这时小张发现其中有一个和他差不多的同事,半年前就跳槽到这家公司了,得到的薪资是自己的2倍,于是打算拒绝这家公司。

参考点4:小张发现自己弄错了,实际上那个同事的薪资是自己的1.2倍,而不是2倍,于是他欣然接受了这家公司的邀请。

尽管1.5倍薪资的绝对价值始终没有改变,但因为小张对比这个结果的参考点总在变化,所以有了前后不同的心理反应,并一直影响他的决策。这就是前景理论中所描述的“每个人基于初始状况(参考点)的不同,对风险会有不同的态度”。

在这个理论出现之前,主流经济学认为人们在做决定时都是“理性”的(准确计算收益和损失),可这一理论无法解释许多“非理性”的现象。前景理论弥补了这一不足。

该理论还包含了几种典型的心理效应。

1.确定性效应

如果有两种选择:第一种,有100%的概率收益100元;第二种,有51%的概率收益200元,但有49%的概率无收益。多数人会选第一种。在确定收益面前,人们不愿意冒风险。

2.反射效应

如果有两种选择:第一种,有100%的概率损失100元;第二种,有51%的概率损失200元,但有49%的概率无损失。多数人选第二种。在确定的损失面前,人们通常心存侥幸。

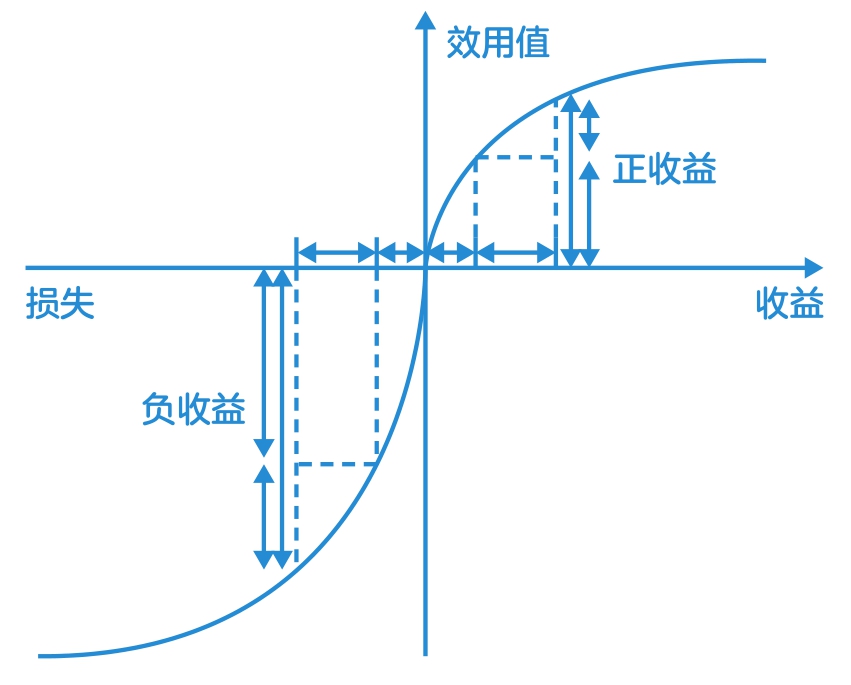

3.损失规避

白捡100元的快乐难以抵销丢失100元的痛苦。研究表明吃亏的负效用至少是获利的正效用的两倍,也就是丢了100元,至少要白捡200元才会平复心情。

4.小概率迷恋

尽管人们知道,小概率的大事件很少发生,但还是热衷于买彩票和保险。

5.参照依赖

如果有两种情况:第一种,其他同事月薪6000元,自己月薪7000元;第二种,其他同事月薪9000元,自己月薪8000元。往往第一种情况会让人更“爽”。

这些都是受到前景理论影响的心理效应。虽然这是几个不同条件下的不同反应,但它们都源于你心里那杆不准的秤。怕损失、怕风险、想获利是这杆秤上的三个秤砣。

三者的实际分量并不相同: 怕损失>怕风险(有损失+有利益)>想获利。 比如:

确定效应是,虽然想获得更多利益,但我们更怕不稳定的风险,这是怕风险>想获利;

反射效应是,面临确定的损失,我们更想冒险拼一把,这是怕损失>怕风险;

损失厌恶是,相比占便宜,我们更讨厌吃亏,这是怕损失>想获利。

无非这三点。

心细的读者会发现,如果是这样,“小概率迷恋”是不是就不成立了?既然怕损失,为什么那么多人还去花钱买彩票呢?不买不就避免损失了吗?其实可以这样看:人们会把买彩票这类小而零的钱,归到日常花销的心理账户,心里会认定这点儿钱,不在这方面花掉也会在别的地方花掉,是一种不可避免的固定损失,所以面临确定的损失,我们更想冒险拼一把,去买张彩票。热衷买保险也一样:买保险是为了避免未来出现小概率的巨大损失,在条件允许的情况下,我们不会为了省这点儿保险钱而去冒风险,把一生平安寄托给不确定的命运。这都是怕损失>怕风险。迷恋小概率事件更像是反射效应的特殊情况。

为什么工资涨不过同事也不高兴呢,第二种情况确实比第一种情况多了1000元呀?其实,“被同事超过”是另一种吃亏。我涨1000元的“利”不如同事比我多1000元的“害”。这还是可以看作怕损失>想获利。参照依赖也可以看作是损失厌恶的衍生版。

以上情况都符合“怕损失>怕风险(有损失+有利益)>想获利”这杆不准的心理秤。

在利益面前,人人都是守财奴;在损失面前,人人都是冒险家。 人离不开趋利和避害两个本能。避害的效用总是大于趋利的效用。因为趋利是让人活得更好,但避害会决定人能不能活。只有活下来,才有机会逐利。

另外,人们的情绪价值也是重要的参考标准。对于大部分人来说,稳定的利益可以让自己心理更轻松,不用承担过大的压力。不稳定的利益,会让人产生负面情绪。即使表面上没有实际的损失,但在意识中,这种负面感受会被解读为已经遭受了“损失”。因此“损失厌恶”只是表象,深层的原因在于人们需要在“潜意识”中权衡各种“金钱之外说不清又道不明”的利弊。这可能是导致人们更加厌恶损失的原因。

我们不要因为这杆秤“不准”而认为自己的很多决策是错的。人之所以有这杆不准的秤,正是源于我们长期生活经验的积累传承,和对自己实际情况的清醒认识。拿死工资(也就是甘愿获得较少的确定收益)或许就是那些冒不起风险的人的最优选择;而对于“底子”更厚的人来说,别人眼中有风险的失败,在他们眼中却是有概率的成功。退一万步讲,彩票何尝不是失败率极高的低成本投资项目呢?普通人都能玩几把,因为它够便宜嘛。再进一万步讲,对于财力雄厚的投资人,面前一个个创业者的项目又何尝不是他们眼中的彩票呢?

损失>风险>获利。 这种经验在很长一段时间保护了人们可以安全生存到今天。不要把这种可以“保命”的观念当成“低级认知”和“穷人思维”。

再强调一下:前景理论是解释现象(告诉你为什么)的理论,而不是指导行动(告诉你怎么办)的理论。理论是正确的,但如果用理论的“正确”不合时宜地否定自己“正确”的行为,那将是彻头彻尾的“错误”。