框架效应

——做框架,帮你引导他;知全貌,防人诱导你

针对同一件事,使用不同的表达方式,可能会让人做出完全相反的决策。

框架效应(Framing Effect)是心理学家丹尼尔·卡尼曼和行为科学家阿莫斯·特沃斯基共同提出的一种认知偏误,即人们会根据相同问题的正面或负面的描述,而产生不同的决策行为。它建立在前景理论(以及认知理论和动机理论)的基础之上。

1981年,丹尼尔·卡尼曼做过一个经典实验——用不同的框架描述同一件事,听者做出了相反的决策。

假设美国正在准备应对一种罕见的疾病,这种疾病的暴发可能会导致600人死亡。这里有两种框架,对各方案实施后产生的后果估算如下:

正面积极框架:

使用A方案,将有200人生还;

使用B方案,将有1/3的概率600人生还,2/3的概率无人生还。

负面消极框架:

使用C方案,会有400人死亡;

使用D方案,会有1/3的概率无人死亡,2/3的概率600人死亡。

卡尼曼发现,在正面积极框架描述下,人们普遍选择规避风险的选项,即方案A,而在负面消极框架描述下,人们普遍选择风险大的选项,即方案D。实际上,方案A与C、方案B与D导致的结果是相同的,不同的只是描述的方式。

框架效应的根源是“趋利”和“避害”

“趋利”和“避害”是人最基本的两大特质。依托于此,框架基本分为“得利”与“失利”或“受害”与“避害”两种属性。上述例子中,正面积极框架所描述的“生存”被人们视作“利益”,在面对两个有关“利益”的选项时,人们倾向于选择“确定的收益”,而非“有概率的获得(不获得)”;相反在负面消极框架中描述的“死亡”被人们视作“损失”,在面对两个有关“损失”的选项时,人们倾向于选择“有概率的损失(不损失)”,而非“确定的损失”。

无处不在的框架效应,会引导人们做出特定决策!

在购物的过程中,人们喜欢购买满减、打折、有赠品、可试用、先用后买的商品。以满减为例,因为在正面积极框架下,满减的金额在购物过程中被消费者视作“利益”。消费达到一定金额,就一定可以获得这一确定的收益。这样,“趋利”的特性就会让人在购物时弱化对商品价格、质量、服务的关注。

还是购物。人们也喜欢购买带运费险、七天无理由退换货、包教包会、终身售后等服务的商品。因为在负面消极框架下,消费者被提示了自己的商品可能有损坏、用了不合适、买了不会用等被视为“损失”的情况。虽然这种“损失”只是有可能发生的,但在反复网购的行为下,这种情况仍然可以被视为“一定会发生”,是一种确定的“损失”。这样,“避害”的特性就会让人在购物时避免遭受这种确定的损失。

其他例子还有“杀菌效果99.9%”要比“只有0.01%的细菌”更好卖,“负增长”要比“下降”更好听,“又瘦了10斤”要比“现在还是有点儿胖”更让人高兴……在事实不变的情况下,框架效应告诉我们,怎么说比说什么更重要。

框架效应无处不在

从客观角度来说,它是信息在传递过程中受到限制而形成的,无论是主动限制还是被动限制!信息是我们了解世界的重要途径。在信息传递过程中,信息会因各种原因被筛选、加工(主动或被动),从而形成框架效应。

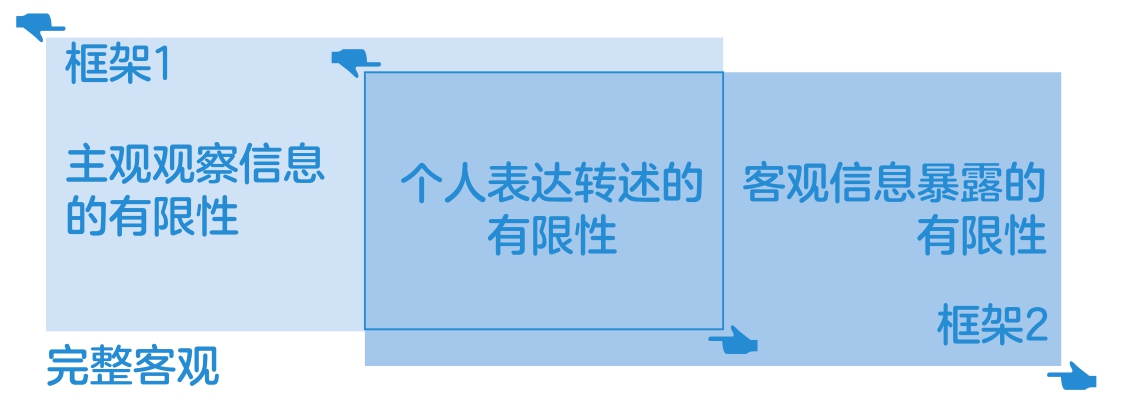

信息加工、传递的过程受到三个方面的限制: 客观信息暴露的有限性、主观观察信息的有限性和个人表达转述的有限性。

方面1:由于事物发生和展现的方式各异,导致向外传达的信息受到限制,形成了客观信息暴露的有限性。这种有限性意味着我们只能获取到部分事实,无法全面了解事物的全貌。(对得失的展示有偏差)

方面2:由于观察事物的手段、角度不同,我们能够获取的信息是有限的,这就是主观观察信息的有限性。如果我们对于事物的认知存在一定的局限性,就会忽略一些重要的细节。(对得失的关注有偏差)

方面3:由于信息传递者自身的认知水平、信息整理能力以及表达手段的差异,所能够传递的信息是有限的,这就是个人表达转述的有限性。这种有限性可能导致信息在传递过程中出现失真、遗漏或误解的情况。(对得失的理解有偏差、表达不全面)

主动制造有利的框架效应

通过对框架效应的根源和其形成过程的了解,我们可以主动制造框架效应,也就是通过有技巧地描述利害关系(当然不是编造作假),引导对方做出对自己有利的决定。

前面说,通过加强对确定收益的描述来促使消费者做出购买决策,是最常见的框架效应的应用。除此之外,如果是合作,强调彼此合作更加明确有利的前景和合作收益(如流水、销售额、交易量等),减少说明风险概率的不确定,会更容易促使合作的达成。

我们应该知道怎么利用框架效应,也应该知道怎么防止自己受到框架效应的影响。

框架效应是在信息传递过程中受到限制而形成或造成的,那么相反,只要避免信息受限,就可以跳脱自我或对方的框架引导,平衡得失,做出正确的决策。

比如,作为买家,我们要学会货比三家,比较不同店铺内相同或相似商品的价格,或者比较相同店铺不同时间段内的商品价格变动,这样就可以更好地了解商品实际的价值和价格走势,降低框架效应中不同描述带来的影响。如果是合作,在双方合作之前对项目本身进行更多的资料积累、行业普查或对合作公司进行背景调查,了解更多合作可能产生的问题,以此大幅度降低合作潜在的风险。

为了避免掉入框架效应的陷阱,我们应该更加重视独立思考和批判性思维的运用,尊重数据调查和客观事实。了解事物越全面,即知道的信息越多,就越清晰利害得失的关系。

有时候“全部真相”“事实全貌”并不容易得到,所以我给大家一个实用建议:当面对一个可能造成框架效应的信息时,我们可以切换一下信息的表述方式,以创造另一个“框架”,然后让自己在这个框架下重新决策,以对比前后决策是否一致。回到最初卡尼曼的试验,当我们面临A、B两个方案时,可以试着把它们换成C、D两种说法,再选一次。这样就能知道自己是否被框架效应所影响,也能更接近事实的“全貌”。

跳出框架,衡量框架,制造框架,使用框架,才能发挥框架效应的最大价值!