卡尼曼双系统

——练到成为本能,才能成为高手

心理学家丹尼尔·卡尼曼研究发现:人脑存在相互独立的两套系统,分别是直觉系统和理性系统。

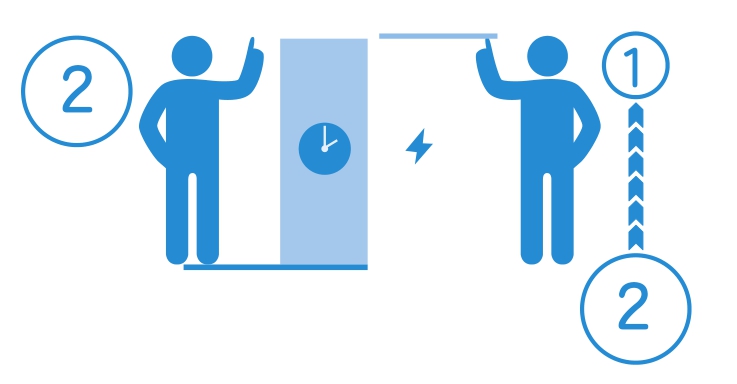

直觉系统是无意识的快速反应,它的优势是不费脑子,主要负责处理简单的问题,不需要经过深思熟虑就可以给出答案。这个系统被称为系统1。理性系统是有意识的思考和分析。它的特点是能耗高,但能够解决更复杂的问题。这个系统被称为系统2。与直觉系统不同,理性系统需要人们投入更多的注意力和精力来思考问题。

在《思考,快与慢》中,卡尼曼强调,这两个系统是他杜撰出来的,实际上并不存在,它们并非标准意义上的实体,也非大脑中的某个固定部分。然而这种杜撰却对我们理解自己的大脑提供了很大帮助。我们需要通过这两个系统清楚自己的大脑活动会对我们的决策产生怎样的影响。

系统1是直觉的、轻松的、不自觉且不间断的,可以依托于情感、记忆和经验做出快速反应,同时也会因此产生许多认知偏误,让判断变得不准确(系统1:准不准咱先不说,你就说我快不快吧!);系统2是严谨的、费脑的、有意识的且需要调动的,可以依托于理性分析解决问题,优势是不容易出错,缺点是懒、容易累(系统2:我累了,没啥事儿别找我)。

这两个系统都会在人决策时发挥作用,有时甚至会相互配合共同完成决策。然而由于系统2懒惰,很多时候系统1会占据主导地位。因为系统1的直觉反应有时会导致偏差和失误,所以卡尼曼建议我们应该多调用系统2去参与重要决策。用“慢思考”去弥补“快思考”,这有利于提高我们的决策质量。这也是这个思维模型的核心主张。

可能会有人担心:处处开启慢思考不会让人耗神费力且效率低下吗?

会的,但不能全然从这个角度去看待慢思考。首先,慢思考的确不适用于所有情况。处处调用系统2会让人累,这种对精力的过度消耗确实不利于后面应对关键性决策。因此,我们可以挑选值得调用系统2的事情去做决策。这一点,卡尼曼也在他的著作中强调过。其次,沿着卡尼曼的这条建议,我们可以更进一步地思考:我们可以通过系统2来大量练习、反复锻炼某项技能,吃透某种知识,使之转化为扎实的记忆和经验,成为系统1中的一种本能(或者尽量靠近它)。也就是说,让系统2的深度思考成为“因”,让系统1的快速反应成为“果”,从而实现提效。

系统1才是拉开人与人之间差距的关键。尽管系统1容易受到各种环境、信息框架等的影响而犯错,但“系统1”并不等于“犯错”。相对于普通人,得到某种针对性训练的人是可以在专业范畴内做出优于常人的反应以及更准确的判断的。从这一点来看,人与人之间的差距就比较普遍地存在于这个(系统1)地方。也就是说,当你需要思考一会儿才能做出的决策方案,你需要实践一阵子才能养成的技术水平,对方可以不假思索张嘴就来、上手就做。

比如,刚学会开车的人,需要思考如何挂挡、踩油门、刹车、开转向灯和雨刮器,但对于经验丰富的老司机来说,这些动作已经成为本能反应。再如,在考试中,刚掌握知识点的人还需要花费时间计算,但有些考生通过大量刷题,凭借“题感”就能选出正确答案。还有,与口才好的人吵架,你可能需要思考如何表达最具攻击力的言辞,而对方可以张嘴就来。

世间大部分问题只要给足时间,人与人之间的差距都可以抹平。 比如,手机上看到一个交通事故的视频,按下暂停键或者多看几次重播,很多人都能给出和老司机一样的判断。考试时,如果能给予足够多的时间,一些答题速度更慢的学生也能取得与学霸差不多的高分。争吵时,即使我当时吵不过他,但只要躺在床上用一晚上的时间,就能想出许多漂亮的话来回击。你看那些网络键盘侠之间的对喷往往势均力敌,其中一个重要原因是键盘能够弥补一些人在反应上的不足。只要时间足够多,差距就足够小。

然而,一个事实需要我们明确,很多事情并没有足够的时间给我们思考。在很多时间不够的情况下,本能反应更优秀的人,就会展现出明显的优势。

请不要灰心。因为我们也能明确另一件事实:对于大多数人来说,他们在某方面的反应优势并不是天生就具备的,而是通过系统2的大量练习,使之优化到(或接近)系统1中而得来的“后天本能”。每天多练习,反应速度也会上来,包括开车、考试、辩论等。

只要给够时间,每个人都可以通过费力的系统2达到完美和卓越,但谁能使自己的系统1优化得更好或者说把某些技能优化成后天本能,谁才能在不太理想的实际情况下(比如外界干扰多、时间紧迫等)交出令人满意的答卷。那些深邃的、顶尖的,我们看了、懂了,不代表就行了。我们还需要让它彻底穿过我们的身体、融入我们的灵魂,这样才能减小我们与强者之间的差距,甚至让我们成为新的强者,而实现这一目的的关键,就是“练习”。

欧阳修在《卖油翁》中如是说:“无他,唯手熟尔。”