第1章

米底人和波斯人

大约5000年前,来自欧亚大陆中部的游牧族群来到了伊朗高原定居。他们本是游牧移民,以养牛为生。牛是他们世界的中心,亦是他们最珍贵的财产。牛是他们赖以存活的终极保障,因此保护和照料牛群几乎算得上是他们的一种宗教义务。那些将牛群赶进共用的围栏或牛棚的牧民属于同一个“戈特拉”(gotra),这是一个相当古老的术语,意思是源自同一祖先。换句话来说,游牧族群主要按部落或氏族定义自己的身份,正是部落秩序给他们岌岌可危的生存带来了一丝和谐。掠夺牛群的人会受到鄙视。他们是破坏生活秩序、粉碎部落信心的邪恶势力,因此他们会被抓捕、惩罚和处决。一旦这种事件愈演愈烈,欧亚移民之间就有可能会爆发战争。

这些迁徙而来的游牧族群自称是“雅利安人”——一个族群语言标签,它一般指居住在被称为“雅利安·伐尔塔”(Āryāvarta,雅利安人的居所)的地理区域内的人群。那是一片横亘中亚数千英里

的广阔地形区。许多语言学家认为,“雅利安”最初的含义是好客的、高贵的、家庭或主人,都是在强调游牧社群的集体性和等级结构。“雅利安”这个词语(以及概念)本与种族无关。但是我们如今倾向于将这个词边缘化,因为它与极端法西斯意识形态有着邪恶的联系。20世纪20年代末,纳粹分子严重曲解了“雅利安”一词的含义,将它用作一种邪恶的种族概念,用来表达高加索人种,特别是日耳曼人的种族优越性。“雅利安”

只有

作为一个语言学用语时才具有意义。它构成了“伊朗”之名的词源学出处。

的广阔地形区。许多语言学家认为,“雅利安”最初的含义是好客的、高贵的、家庭或主人,都是在强调游牧社群的集体性和等级结构。“雅利安”这个词语(以及概念)本与种族无关。但是我们如今倾向于将这个词边缘化,因为它与极端法西斯意识形态有着邪恶的联系。20世纪20年代末,纳粹分子严重曲解了“雅利安”一词的含义,将它用作一种邪恶的种族概念,用来表达高加索人种,特别是日耳曼人的种族优越性。“雅利安”

只有

作为一个语言学用语时才具有意义。它构成了“伊朗”之名的词源学出处。

这些雅利安人,或者按现在更常见的称呼,原始伊朗人,讲阿维斯陀语。它是印欧语系伊朗语族中最古老的语言之一,亦是梵语的姊妹语言。它是古波斯语的直接前身。阿维斯陀语和梵语这两种古语言语义上的相似性尤为明显,这表明,伊朗和印度的雅利安人有着共同的起源。不妨参考以下单词列表,注意它们共同的音值:

讲阿维斯陀语的原始伊朗人分支最早可以追溯到约公元前1300年,大约就在此时,这些雅利安族群开始南迁,进一步远离他们的中亚故土。但在南迁途中,迁移队伍出现了分裂,一部分前往印度定居,另一部分则在伊朗定居。印度在雅利安人的故事中起着至关重要的作用,并且与我们对游牧族群的迁徙不断加深的认识有着复杂的联系,尤其是我们对宗教意识形态的认知。这些宗教意识形态日后构成了伊朗和印度文化的基础。《阿维斯陀》( Avesta ,伊朗早期雅利安人的神圣教义)中的神圣祷文、赞美诗和仪式,在早期的印度世界最重要的宗教教义纲要《梨俱吠陀》( Rig-Veda )中也能找到现成的可供对照之处。《阿维斯陀》和《梨俱吠陀》起源于共同的祖先。

根据语言学分析,我们可知,这些早期的定居者使用印欧语系的语言。早期雅利安人所说的阿维斯陀语和梵语在其他许多语言中都有可供对照之处,包括希腊语、拉丁语、英语、法语、威尔士语,以及其他语言,数量达到了惊人的440种。任何一个说当代欧洲语言的人若是想要学习现代波斯语,一旦了解到这门语言非常简单易懂,肯定都会鼓起勇气。他们很快就会遇到熟悉的词汇,而且还会发现,这一易于掌握的友好语族会跨越时空共享语音和词语:

pedar(父亲),拉丁语为pater;

mader(母亲),西班牙语为madre;

dokhtar(女儿),德语为Tochter;

bardar(兄弟),威尔士语为brawd;

mordan(死去),法语为mourir;

bordan(搬运),西班牙语为portar;

nārange(橘子),西班牙语为naranja;

div(魔鬼),意大利语为diavolo。

这样的波斯语同源词总共大约有265个。

就像古往今来其他重要的人口迁移一样,雅利安人迁移的动力是生存。气候变化、人口过剩、祖居之地资源匮乏,加上军事首领和国王的征伐野心,引发了一场十足的动乱,迫使人们迁移。原始伊朗人的迁移至少历经了三个连续的阶段或时期,而且每次迁移的特征都有所不同。第一阶段的迁移表现为以养牛为生的家庭缓慢地渗透到伊朗。他们自愿离开祖居之地,艰苦跋涉进入伊朗高原。这些人心中没有总体规划,乐于四处游荡,直至找到安全可靠而且适宜放牧的地方。总体来说,他们与当地居民建立起了友好关系,他们的出现对当地的定居社会不构成威胁。

第二阶段是由组织良好的军队率领的众部落的大规模迁移。在第二波移民浪潮中,成千上万的人口同时移动,他们缓慢前行,一英里又一英里,一步又一步,踏入了伊朗。他们的探子和战士率先肃清了道路上的所有敌对抵抗势力。大部分人背着包袱步行;骡子和驴子的背上沉甸甸地压着安家所需的一切物资。骆驼驮着住宿所需的帐篷与地毯。强壮、笨重的长角牛拉着巨大的马车,上面堆满了食物和日用品、铜锅和木箱。这些物品在马车上高高地堆着,摇摇晃晃,最上面还坐着不能走路的婴孩。他们有幸可以搭个便车,而且还能在上面小睡一番。大一点的孩子则负责驱赶牲畜——山羊、绵羊、家牛和小马驹,让它们远离旅途中的危险,即沟壑、落石和河流,以及在整个欧亚大陆特别是伊朗司空见惯的狮子、豹子、狐狸和豺狼。牲畜的脖子上都套着铜铃,到处都能听到叮叮当当的铃声,这些铃声形成了一支行进中的田园交响曲。孩子们身旁还跟着高大、强健的獒犬,协助他们驱赶牲畜。这些獒犬名叫“驱邪者”“捕手”“不用想,直接咬”“仇敌的撕咬者”“吠声嘹亮”,这些凶狠的名字掩盖了一个事实,那就是它们与孩童相伴时是温柔、顽皮和情感丰沛的。

最后,第三阶段是马背上的游牧族群的大规模迁徙。当成千上万的骑手和他们的骏马如潮水一般穿过这片土地时,场面一定非常壮观。这些族群一直生活在马背上。他们没有房子,当然也不需要房子,因为他们的一生都是在马背上度过的。很明显,这些原始伊朗人可能是一群好战的人,我们一定要抵制误导,以免认为他们是对生态友好的田园和平主义者。进入伊朗的欧亚草原骑手非常凶猛。他们的部落及氏族之间冲突激烈,争斗不断,尤其是在干旱或大雪毁坏牧场、牲畜大量死伤的时节,掠夺其他部落的动物就会成为一种必然的趋势。《阿维斯陀》为我们提供了丰富的关于战斗技术和他们所用武器的语词,包括军队(spāda)、战线(rasman)、弓箭手(thanwani)、瞪羚羊肠制成的弓弦(jiyā)、可容纳30支箭的箭袋(akana)、投石器(frad-akhshanā)和供投石器投射的石弹(asan fradakhshanā)、头盔(sārawāra)、腰带(kamara)、马鞍(upari-spāta)、马鞭(ashtra)以及迅捷的战马(arwant)。正是早期的原始伊朗人掌握马术,使用青铜马嚼子,又有能力组建骑兵部队,摆脱了笨重的战车,这才使得他们得以快速移动,迅速占领新的领地。

欧亚马背上的游牧民与他们的波斯后裔都是骑马射箭的高手。他们的主要战术就是在急速奔向敌人的同时连发数箭,在最后一刻转弯,并在离开的同时转身不停地向敌人射箭。只有经验老到、十分了解马匹且平衡性很好的骑兵,方能实施此战术,尤其是在没有马鞍或马镫的情况下。厉害的骑兵只需缰绳和大腿力量就能控制马的运动,甚至可以同时连射数箭。箭矢连成一线,精确地瞄准敌人。这种所谓的“帕提亚回马箭”(Parthian shot,后人所起之名)须配以一种小型的多功能复合弓。这种弓算得上一种小型杀人机器,其制法堪称绝技。它彻底改变了骑兵的作战方式,在征服伊朗以及随后建立波斯帝国的过程中发挥了不小的作用。

武士贵族因拥有马匹而表现出众。马作为地位和财富的鲜明象征,与部落的意识形态和模范战士形象密切相关。马对于贵族们的重要性尤其体现在他们的名字上。许多贵族的名字都是与“马”的古波斯语aspa相关联的复合词,比如“拥有赛马的人”(Vištāspa)、“拥有成百上千匹马的人”(Satāspa)和“由马所生”(Aspabāra)。

有一部分游牧民沿着阿姆河向东迁移,在丘陵地带的绿洲定居。古波斯语称这些移民为Baḫtriš(巴克特里亚人)和Suguda(索格底亚那人)。另有一部分游牧民继续向南行进,最终停在紧靠今天的伊朗和阿富汗边界的山脉和丘陵地带,这些人就是阿拉霍西亚人、阿里亚人和扎兰吉亚那人。最后一部分人则真正进入了伊朗高原,包括扎根于伊朗高原东北部的帕提亚人,伊朗高原西北部地区、扎格罗斯山脉中北部的米底人,以及扎格罗斯山脉南部的波斯人。

当然,早在这些欧亚部落进入伊朗高原之前,那里就已经有人定居了。早在公元前1万年就已经有人生活在伊朗了。公元前6000年,他们成功建立了农业村落和小城镇,这些城镇后来发展成有城墙环绕、防御严密的城市,成为美索不达米亚的典型定居点。加喜特人定居在扎格罗斯山脉郁郁葱葱的河谷地带,乌克西亚人控制着苏萨附近的扎格罗斯山低地,卢卢比人定居在库尔德斯坦东南部,古提人定居在积雪覆盖的扎格罗斯山高地,曼努亚人定居在库尔德斯坦东北部,胡里安人则定居在奥鲁米耶湖附近地势崎岖的扎格罗斯山脉北麓。

这些在伊朗高原定居的族群中,最重要且最具文化影响力的当属生活在伊朗西南部的埃兰人。埃兰人是一个卓越且可敬的族群。早在公元前3000年,他们就居住在扎格罗斯山脉的山麓地带。这使他们成为伊朗高原文化圈历史最悠久、文化最重要的族群之一。他们有自己的语言,使用自己的楔形文字,但奇怪的是,埃兰语在美索不达米亚地区没有亲属语言。我们对埃兰语词汇和语法的了解尚不够全面,埃兰文明的诸多方面还尚待探索。

埃兰人是建筑大师。他们最伟大的建筑奇迹就坐落在城墙环绕的埃兰都城苏萨(位于今伊朗毗邻伊拉克的边境地区)附近,即宏伟壮观的塔庙恰高·占比尔(Chogha Zanbil,埃兰语称之为Dur-Untash,意为翁塔希之城)。这是一座高达53米的阶梯式金字塔形建筑群,其历史可以追溯到公元前1250年。这个建筑群是埃兰诸神灵被崇拜之地。这个神圣之所坐落在种满神树的神圣果园里,其中有一王室区域,在那里出土了三座巨大的宫殿。塔庙本身被认为是深受埃兰国王翁塔希·纳毗日沙爱戴的苏萨牛神因舒希纳克的俗世居所。实际上,恰高·占比尔塔庙就是国王翁塔希的杰作。它是现存最完好的塔庙之一,是埃兰人聪明才智与政治力量的纪念碑。

纵观其历史,埃兰人一直在为争取族群自治而激烈斗争。他们见证了数次来自巴比伦人和亚述人的声势浩大的入侵,但有时他们自己也统治着新月沃土的大片地区,利用突袭和游击战术袭扰巴比伦尼亚。埃兰曾拒绝屈服于亚述最后一位伟大的统治者亚述巴尼拔的权威,结果苏萨城沦为一片废墟。但随着公元前612年亚述的覆灭,埃兰文化又经历了一次非凡的复兴,苏萨城被精心重建,釉面砖层层铺叠。埃兰在美索不达米亚的历史和文化中扮演着重要的角色。它是美索不达米亚思想和身份认同的中心,尽管它也拥有自我认同和独立自主的抱负。

伊朗当地的定居民众以异乎寻常的平静态度迎接早期的欧亚游牧族群。总体来看,这两个群体相处得较为和谐。但很快人们就发现,游牧民族的生活方式比农民和城市居民的生活方式更具优势。他们那些可以随身携带的财富——他们悉心照料的珍贵的牲畜群——在面临袭击或暴力威胁时,可以迅速聚集在一起,转移到其他地方。然而,在战争时期,农民只能眼睁睁地看着自己的庄稼被毁,城市居民则要遭受残酷的军事围攻,难以避免的墙倒城毁,被掠夺财物,甚至失去生命。在和平时期,游牧民可以用羊毛和肉类交换农民的粮食和蔬菜。如若农民的收成不好,游牧民还可以靠肉类与奶制品自给自足,但如若此时农民和城市居民想要换取食物,游牧民就可以强迫他们提供其他有价值的商品,比如金、铁、熏香、其他香料、青金石、绿松石,等等。游牧民利用这一有利地位,赚取了丰厚的保护费,并将之迅速发展成为一种贡税制度。

迁移到伊朗高原的欧亚族群中,最为成功的当属米底人和波斯人。在大众的想象中,伊朗的这两个族群常常被塑造为一个整体,仿佛他们在各个方面都浑然一体。然而,事实并非如此。尽管米底人和波斯人拥有共同的基因,以及许多相似的文化规范和价值观,但他们也有各自明显的特质,且由于身处完全不同的地缘政治环境,他们形成了两种截然不同的思维模式。为了了解米底人和波斯人是如何形成各自的身份认同的,我们需要研究伊朗的早期文明中这些关键参与者发挥了重要作用的历史,并且探寻他们的世界是如何交织在一起的。

*

米底人由诸多部落构成,他们定居在伊朗北部的一大片土地上,并且统治着这片土地。这片土地东至里海南部边缘,西至两河流域北部,由山峦和山谷组成,面积约有1.4万平方英里

。他们在这些艰险的地带辗转生活,不停地驱赶着牛羊马群去寻找肥美的牧草,尽量避开那些可能发生灾难的坏天气。米底人是养马的行家。他们饲养的健壮小马吃苦耐劳,在米底苜蓿遍地的牧场上茁壮成长。米底人在山区牧场饲养其中优质的马(即尼西安马)。这些漂亮的小骏马是公认的最机敏的动物,因勇敢和坚韧而闻名于世。一份来自遥远中国的官方文献指出,中国马永远无法匹敌尼西安马,这一点给人们留下了深刻的印象。作者提到,尼西安马非常善于爬山下山、穿越沟壑和横渡激流,他确信它们是最适合在山区生活的动物。

。他们在这些艰险的地带辗转生活,不停地驱赶着牛羊马群去寻找肥美的牧草,尽量避开那些可能发生灾难的坏天气。米底人是养马的行家。他们饲养的健壮小马吃苦耐劳,在米底苜蓿遍地的牧场上茁壮成长。米底人在山区牧场饲养其中优质的马(即尼西安马)。这些漂亮的小骏马是公认的最机敏的动物,因勇敢和坚韧而闻名于世。一份来自遥远中国的官方文献指出,中国马永远无法匹敌尼西安马,这一点给人们留下了深刻的印象。作者提到,尼西安马非常善于爬山下山、穿越沟壑和横渡激流,他确信它们是最适合在山区生活的动物。

米底人除了关注与游牧生活密切相关的事务,对其余的世界知之甚少。除养马之外,他们还饲养和照看绵羊、山羊、牛,以获取肉类和奶制品,还可以将它们的粪便晒干用作燃料。这些牲畜为他们提供羊毛和牛皮,用以制作衣物、帐篷、缰绳和其他马具,以及地毯。他们只在宽阔的山谷和陡峭的峡谷周围放牧。每个山谷都居住着一个部落,由部落首领统治。当不需要随畜群移动时,部落首领就待在一个由家用帐篷和牲口圈棚围绕的石制要塞里。其中有位名叫基亚克萨雷斯的首领,他的领地在埃克巴坦那附近,今天,从德黑兰往西大约开4小时的车就能到达那里。他和他的部落住在色彩鲜艳的帐篷(或称“格尔”,gers)里。这些圆顶帐篷像蒙古包一样可以移动,对游牧生活至关重要。米底人从未建造过城市,也没有兴趣过长久定居的生活。然而,当基亚克萨雷斯在埃克巴坦那逗留时,他的部落和他一道用纺织品在平原上搭起了家用帐篷和奢华的大帐篷。帐篷连绵不断地向四周扩展,穿过地貌景观,向遥远的地平线延伸开去。

就这样,米底人从聚居生活中得到了乐趣。他们沉醉于举办盛宴、欣赏音乐、掷骰子赌博、赛马、狩猎、唱歌和讲故事等活动。毫无疑问,基亚克萨雷斯通过吟游诗人讲述的故事,知晓了自己祖先的一些往事。那些歌手兼历史学家携带着过去的记忆,将旅行、小冲突和婚礼转变为有关冒险、战争和爱情的史诗故事。如果基亚克萨雷斯知道了任何有关自己欧亚血统的事,那一定来自他在观看篝火表演时听到的史诗故事。

基亚克萨雷斯是一位令人敬畏的领袖。作为一名天生的战士,他确信自己的部落已为战斗做好了充分准备。在他的领导下,米底人尽管采用了一些不入流的阴险手段,但还是成功击退了入侵他们领地的斯基泰军队。基亚克萨雷斯为了确保战斗获胜,邀请了许多斯基泰首领前来参加宴会,但他在宴会上将他们灌醉,然后有条不紊地杀死了他们。到公元前625年,基亚克萨雷斯一边向斯基泰人学习新的战斗技巧,一边将他们驱赶出米底。随后,他按照斯基泰人的做法重组部落军队,使之转变为一股致命的作战力量。

到公元前585年基亚克萨雷斯去世时,米底在他的治理下成了一个富裕且强大的王国。按照当时的标准,米底人并不是真正的帝国缔造者,他们尚未完全过渡到王权社会。但是他们的确成功地实行了部落首领的领导制度,这塑造了部落联盟与会众权威的传统。基亚克萨雷斯之子阿斯提阿格斯毫无争议地继位掌权,并承袭了其父“米底之王”的头衔。新的掌权者决心维护和扩大米底的疆界。阿斯提阿格斯的伊朗名字是Rishti Vaiga(意为投掷标枪者),的确是人如其名。

*

强大的亚述(位于今伊拉克北部地区)国王撒缦以色三世(公元前858-前824年在位)声称,他从帕尔苏阿什(Parsuwash,来自帕尔萨的人)的27位部落首领那里收到了贡赋。这是波斯人首次被记载于历史文献。“帕尔萨”源自古印度-伊朗语词Pārćwa,意思是“肋骨”。因此,从词源上来看,波斯人是“肋骨之地的人”,“肋骨”肯定是指巍峨的扎格罗斯山脉的山脊,波斯人就生活在这片山区。在今天的伊朗,这片区域被称为法尔斯省,不过,古代帕尔萨人居住的土地很可能比现今这个宽广、繁荣的省份小得多。

在伊朗北部,米底人凭借强大的军事力量成功扩张了疆域,但在南部,波斯人则面临截然不同的境遇。在公元前1200-前1000年到帕尔萨地区定居时,波斯人可能与埃兰人(古波斯语为Uja或Huja)发生了一些小冲突。在波斯人到来之时,帕尔萨的大部分地区都居住着埃兰人。波斯人的到来可能会引起一些冲突,但还不至于发生战争。这两个族群在这片土地上发展了一段较长时间的和平协作的共居关系。目前,有越来越多的考古证据证明了这一点,尤其是1982年在今伊朗胡泽斯坦省东部边界贝巴罕附近的阿尔詹古城发掘出的一个新埃兰晚期的贵族墓葬(约公元前630-前550年)。考古学家在该墓葬发掘出了一批品质卓越、别具一格的艺术杰作,有一些金碗、银碗、金杯、银杯、手镯,一把精致的匕首、一枚仪式戒指、一个烛台,甚至还有精美的金线刺绣棉织品(首次发现于古代西亚、北非地区)。在风格上,这些物品受到了亚述和腓尼基艺术的影响,但很明显,所有的物品都源自当地的一家手工作坊,从而证实了当时确有一个“阿尔詹流派”的工匠,他们将古埃兰文明残存下来的艺术与新定居的波斯人的艺术融合在了一起。

在埃兰的一个叫安善(古波斯语为Yanzhan)的低地地区,波斯部落和埃兰人之间产生了一种特别强烈的文化关系。安善以今塔利-马尔彦遗址为中心,一直延伸到波斯部落所在地区。(该遗址位于拉姆杰尔德地区,在设拉子以北29英里、波斯波利斯以西27英里处。)事实上,“安善”和“帕尔萨”这两个地区交相融合,以至在很多史料中,两者被视作同义词。有证据表明,在部落首领泰斯佩斯统治期间,波斯定居者在安善建立了一个重要的权力中心。关于泰斯佩斯,我们只知道他有一个伊朗名字Tishpish。据说,他是安善之王,因此后来被视为安善王朝或泰斯佩斯王朝的先祖。作为安善的部落首领,早期的波斯统治者很容易被拉到内心复杂、精明的埃兰人所主导的文化轨道上去,并且可以肯定的是,在公元前7世纪和前6世纪初,埃兰和伊朗南部出现了地缘政治上的相互依存关系。毫无疑问,埃兰人是波斯意识形态发展链中“缺失的一环”,而这里的波斯意识形态即指波斯人发展独特文化的方式。波斯人是埃兰人真正的继承者。

公元前7世纪40年代后期的一篇亚述铭文记载了亚述国王亚述巴尼拔摧毁苏萨城之事,其中提到了一位名叫库拉什的波斯国王。通过年代比对,学者们认为,他就是安善的居鲁士一世,即著名的波斯帝国缔造者居鲁士大帝的祖父。亚述国王亚述巴尼拔声称:“波斯王居鲁士(一世)听闻了我的实力。他意识到我力量之强大……他恳求归顺于我,受我统治。”居鲁士为了讨好亚述巴尼拔,将自己的儿子阿鲁库送到了尼尼微,以此证明自己服从亚述的统治。阿鲁库王子作为波斯王室的人质——“国王的宾客”,远离家乡,在亚述生活了好几年。这是古代西亚、北非文明中常见的“王室交换”形式,一种旨在使诸侯列国更加忠诚于中央权威的制度。亚述人希望以亚述的方式教育阿鲁库王子,他在彻底亚述化后便可安全返回波斯,随后他将作为亚述之主的忠诚支持者统治波斯。然而,世人再也没有听说过阿鲁库,即使他果真接受了亚述式的教育,对波斯也毫无用处。阿鲁库王子很可能死在了尼尼微。

约公元前650-前610年,居鲁士一世既是安善之王,又是帕萨尔加德的部落首领。同时期,还有几位部落首领与居鲁士一样享有“波斯之王”的头衔。但从亚述巴尼拔的铭文来看,他似乎只承认居鲁士一世是唯一的波斯国王,亚述人误以为这个头衔意味着对波斯全境的统治权。希罗多德作为一个局外人所记述的反而更加接近当时的真实情况,他明白,伊朗游牧族群只是庞大复杂的部落网络的一部分。他指出,在波斯境内有如下三个主要部落(希腊语为genea):帕萨尔加德(古波斯语为Pathragada,意为挥舞重棒之人的居所)、马斯皮安(古波斯语为Ma-aspa,意为有马)和马拉菲安(古波斯语为Ma-arafa,意为有战车)。希罗多德进而指出,“在所有这些部落中,帕萨尔加德最为突出,因为他们包含氏族……从中诞生了……国王”。虽然希罗多德用希腊语词来指称部落的群体和等级制度,但从他的术语有可能认识到真正的伊朗社会结构。所有的伊朗部落都以父系家庭(古波斯语为taumā)规范为基础。一组家庭可构成一个氏族(古波斯语为vith),多个氏族可组成一个根据宗谱(通过血亲)和空间(通过征地)来定义的部落(古伊朗地区的语言为zantu)。每个部落和每个氏族都有自己的领地,由部落首领(古伊朗地区的语言为zantupati)统领,比如居鲁士一世。

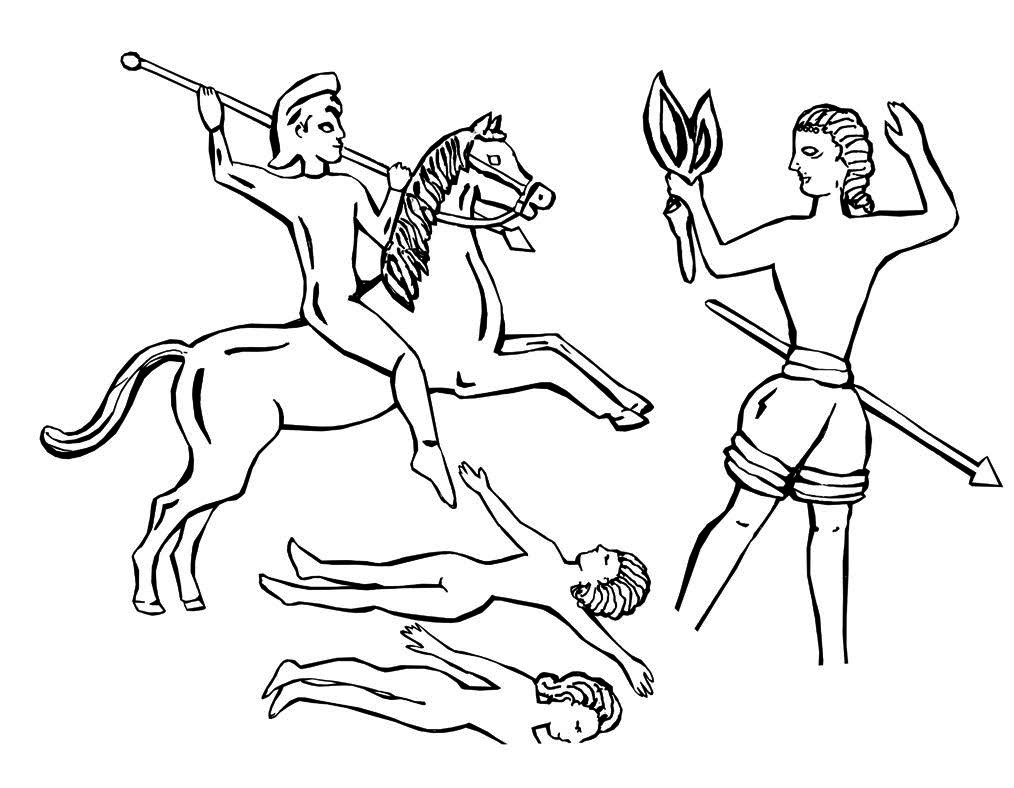

在波斯波利斯发现的一块泥板上可以看到一枚小巧迷人的圆柱形印章的印记(图2),这个印章直接将居鲁士一世带回了当时的历史情境。印章上有一段独特的铭文,用埃兰语楔形文字写着:“安善的库鲁什(即库拉什),泰斯佩斯之子。”在此图像正中心的是居鲁士一世,他正手持长矛,骑马越过两具敌人的尸体。敌人们则四肢摊开,倒在地上。居鲁士一世用长矛将立在面前的第三个敌人刺死。居鲁士一世基本上还是将自己看作一名马背上的坚毅战士。

图2 安善的居鲁士一世打败敌人。一枚圆柱形印章的印记

遗憾的是,尽管居鲁士一世之子冈比西斯一世(约公元前600-前559年在位)也是安善之王、帕萨尔加德的首领,但是我们对他几乎一无所知。几乎没有关于他生平的记载,他只出现在后来他儿子居鲁士大帝统治时期的铭文之中。在美索不达米亚南部乌尔城出土的一篇铭文中,居鲁士大帝称自己是“安善之王,冈比西斯之子”,同时期在乌鲁克城建筑砖块上的铭文也称居鲁士为“强大的国王,冈比西斯之子”。他的统治见证了波斯和米底之间不断升级的紧张局势,因为米底人阿斯提阿格斯开始对波斯和巴比伦占据的领地实施侵略性的土地掠夺政策。

在公元前7世纪20年代,当基亚克萨雷斯试图建立部落联盟,以展开他对抗亚述的行动时,米底人进入了波斯。自从米底人出现在波斯之后,他们便再也没有真正离开过。一次次的军事胜利令米底人觉得自己已经强大到可以从邻近的波斯人、希尔卡尼亚人、萨卡人和帕提亚人那里榨取贡赋。从此,波斯人不得不承认米底的强大。掠夺土地的战役驱使米底人攻入了叙利亚北部(今叙利亚-土耳其边境附近)这片本属于亚述的地区,还攻入了重要的宗教中心阿尔贝拉和哈兰。米底人摧毁了神殿,驱逐了数百名囚犯。在巴比伦发现的一块石碑详细记载了他们所造成的破坏:

米底之王毫不畏惧,将众神神庙……以及阿卡德疆域内的城镇,连同圣所一一摧毁。……他如洪水决堤一般,摧毁了当地民众崇拜的每一个偶像,捣毁了诸多朝拜中心。就连那憎恶亵渎神灵之举、不曾反对任何神灵崇拜的巴比伦之王,如今也只是蓬头垢面地躺在地上呼呼大睡罢了。

可能正是因为这些破坏,新巴比伦王国国王尼布甲尼撒二世感受到了米底人的扩张野心。为了预防类似的毁灭性事件,亦是为了阻止米底人更加深入美索不达米亚,巴比伦人在底格里斯河和幼发拉底河之间修建了一道城墙,部分城墙的高度达到了100英尺

。这便是两国之间存在的“冷战”思维的具体表现。

。这便是两国之间存在的“冷战”思维的具体表现。

先知耶利米坐在耶路撒冷城中,虽然身受巴比伦人入侵的威胁,他却满心欢喜地想象着巴比伦落入残忍的米底人之手时在劫难逃的情景。他大声地警告美索不达米亚:

看哪,有一种民从北方而来……他们拿弓和枪,性情残忍,不施怜悯,他们的声音像海浪砰訇。巴比伦城啊,他们骑马,都摆队伍如上战场的人,要攻击你。巴比伦王听见他们的风声,手就发软……因巴比伦被取的声音,地就震动,人在列邦都听见呼喊的声音。耶和华如此说:“我必使毁灭的风刮起,攻击巴比伦和住在立加米的人。我要打发外邦人来到巴比伦,簸扬他,使他的地空虚。”

看来,米底国王阿斯提阿格斯和新巴比伦王国国王尼布甲尼撒二世之间的战争不可避免了。两位统治者皆意识到了战争代价高昂,但巴比伦的国库里都是从亚述掠夺而来的战利品,而来自哈兰和阿尔贝拉的战利品也刚好大大补充了米底的资源。阿斯提阿格斯进一步向附庸国施压,要求他们提供人力和资金。波斯所受的压迫尤为严重,尽管阿斯提阿格斯很快意识到,以他与埃兰——它本身就是进入美索不达米亚南部的据点——的关系,需要区别对待安善之王,当然也需要更加以礼相待。为此,约公元前598年,阿斯提阿格斯将女儿曼丹尼公主赐予安善首领冈比西斯一世为妻。阿斯提阿格斯和冈比西斯一世通过联姻,达成了一份相互忠诚的契约。冈比西斯一世成了最大的受益者:他与米底国王的家族关系使他获得了某种凌驾于其他波斯首领之上的权威。事实上,随着冈比西斯一世与曼丹尼完婚,在众多强势的首领中,他成了无可争辩的同侪之首。