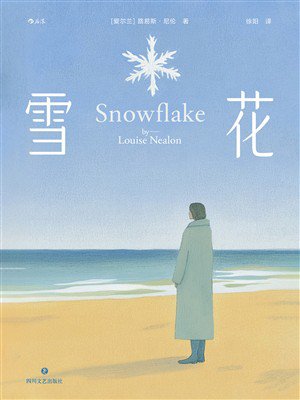

阿诗玲

我以前在“圣体龛”和妈妈一起睡。九点新闻过后外公就会让我们上床。我们换上睡衣,一起刷牙。那时我还够不着洗漱池,只好把牙膏吐在抽水马桶里。

我们把毯子拉到妈妈头上,把床变成一顶帐篷。她从前会给我读一本立体书版的《爱丽丝漫游奇境记》。我很喜欢爱丽丝。她蓝色裙子上的白围裙恰能突显她细小的腰肢。我指着书页上的她,手指都显得比她胖。她看起来就像一个迪士尼公主。

爱丽丝看见白兔的时候,妈妈会用手指做出兔耳朵的形状,在墙上投射影子。它在灯光中摇曳,就像老式电影放映机在施展魔法。我最讨厌的是最后一页——漫游结束,河岸边,爱丽丝在姐姐身旁醒来的时候。我撕了封底页,露出下面的卡纸。

妈妈念《爱丽丝漫游奇境记》时总会偏离。这一般发生在读到爱丽丝的担忧时:“我在想,我夜里是不是被改变了呢?让我想想:今天早上醒来的时候,我还和以前一样吗?我差不多记得自己的感觉有些不一样。但如果我不一样,那么问题来了:‘我到底是谁呢?’”

“爱丽丝不再是原来的她了,因为她消失过,”妈妈解释道,“爱丽丝掉进兔子洞潜入了奇境,她从自己掉出去了。我们每个人都会这样。睡着的时候,我们会从自己掉出去。”

我一直都不太确定这到底是好事还是坏事。妈妈描述梦的方式,让我想起比利指着星星时让我努力跟上的感觉。

“那是猎户座的腰带。”他会这么说。于是我就会郑重其事地仰望天空,什么都没瞧见,只是反复琢磨着“猎户座的腰带”这个词组。我从没看到过猎户座,也没看到过他的腰带,但是有这种神秘感就够了。感觉更棒。

梦的神秘感对我来说同样足矣。我努力跟随妈妈的逻辑,但中途她放开了我的手。

❅❅❅

从前,妈妈会给我讲一个睡前故事,关于一粒不相信雪花存在的微尘“阿诗玲”

。阿诗玲每天夜里睡觉的时候,冷水袭来,把她变成一片雪花。等清晨降临,太阳升起,阿诗玲醒来前又融化为灰尘,完全没有意识到睡着时她变成了自己不相信的那种东西。她感觉有冰凉的东西拉扯过她,但是这种记忆麻木而冰冷。她直接把它归结为一场梦。

。阿诗玲每天夜里睡觉的时候,冷水袭来,把她变成一片雪花。等清晨降临,太阳升起,阿诗玲醒来前又融化为灰尘,完全没有意识到睡着时她变成了自己不相信的那种东西。她感觉有冰凉的东西拉扯过她,但是这种记忆麻木而冰冷。她直接把它归结为一场梦。

故事讲完的时候,妈妈会跑向杂物间的冷冻柜。我穿着睡衣追着她下楼,光着的脚丫拍打着油毡地板。冷藏柜的门像棺材那样转开,烟像雾一般升起。我们用指甲在侧壁刮雪。妈妈告诉我,要想真正看清雪花需要用显微镜,虽然它们近在眼前。

“就像比利要用望远镜看星星那样?”我问。

“没错,”她说,“不过正好反过来。望远镜把遥远的东西带到我们眼前,好让我们看清。显微镜帮助我们观察那些因为离得太近而看不清的东西。它在我们之间制造距离。透视。”

“如果阿诗玲有显微镜,她会相信雪吗?”我问。

妈妈想了想,然后又给我讲了一个故事,关于第一个给雪花拍照的人。“他们叫他‘雪花人’。他用黑天鹅绒接住雪花,然后用镜头上装了显微镜的相机把它们拍下来。他在雪花融化之前捕捉到了雪花晶体结构的形象。但照片不是实物。”接下来她严肃地说,“雪花是捉不住的。我还没见过能把梦捉住的人。”