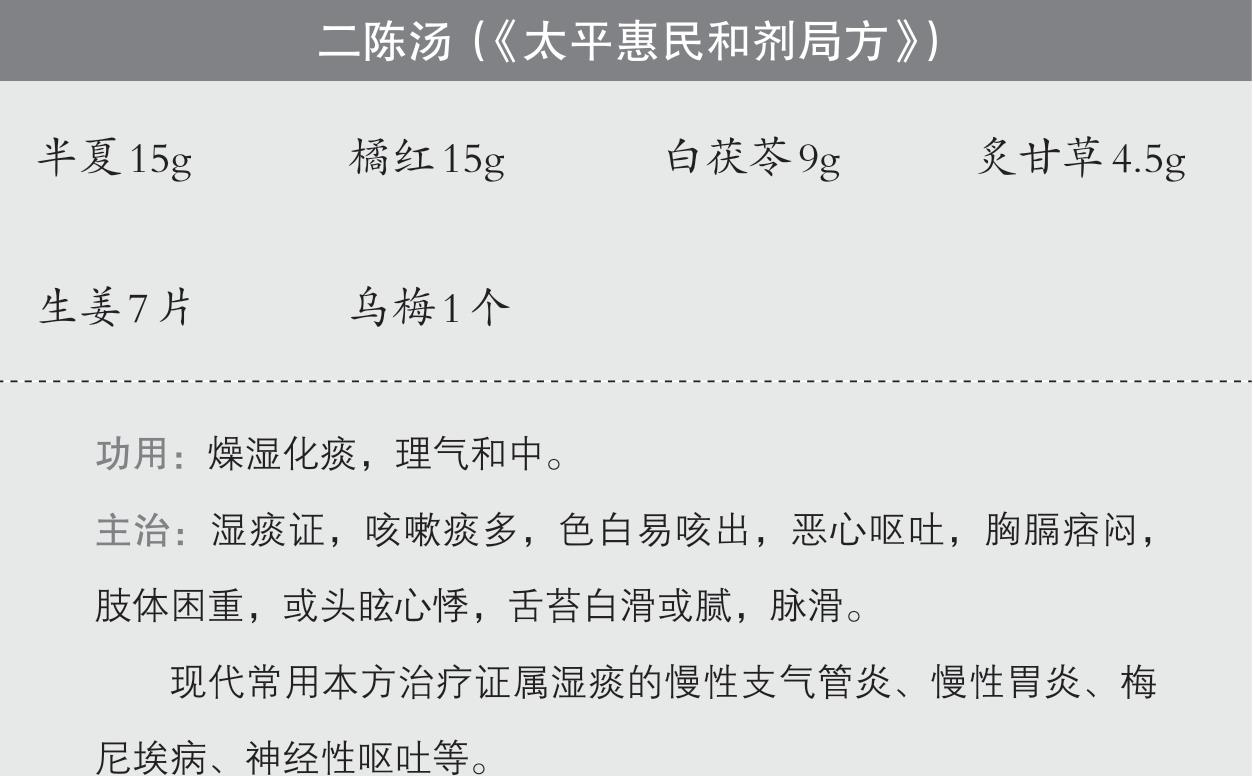

二陈汤为燥湿化痰基础方

二陈汤是燥湿化痰的基础方。此方由温胆汤化裁而来,它是一首治疗痰的主要方剂、基本方剂,与四君子汤、四物汤是补气、补血的基本方一样。此方主要由4味主药和2味次药组成。从中可以了解“四效”关系之奥妙。

药效关系

1.病因病机

本方证多由脾失健运,湿无以化,湿聚成痰,郁积而成。湿痰为病,犯肺致肺失宣降,则咳嗽痰多;痰湿停胃,令胃失和降,则恶心呕吐;痰湿阻于胸膈,气机不畅,则感痞闷不舒;湿痰阻遏清阳,则头晕目眩;痰浊凌心则为心悸。

2.结构特点

君——半夏,辛温而燥,善燥湿化痰,且又和胃降逆。

臣——橘红,既可理气行滞,又能燥湿化痰。

佐——茯苓,健脾渗湿,渗湿以助化痰之力,健脾以杜生痰之源;生姜,和胃止呕;乌梅,收敛肺气。

使——炙甘草,健脾调中,调和诸药,为使药。

3.配伍特点

半夏配橘红——等量相合,相辅相成,增强燥湿化痰之力,而且体现“治痰先理气,气顺则痰消”之意;二者皆以陈久者良,而无过燥之弊;二者相配为本方燥湿化痰的基本结构。

橘红配茯苓——针对“痰因气滞”和“脾为生痰之源”而设,故为祛痰剂中理气化痰、健脾渗湿的常用组合。

生姜配半夏——生姜既能制半夏之毒,又能协助半夏化痰降逆和胃止呕。

乌梅配半夏、橘皮——三药相伍,散中亦收,防其燥散伤正之虞。

半夏配茯苓——半夏治湿以燥湿为主,使湿得燥而化;茯苓治湿则以渗湿为主,使湿得渗而泻。二者相互为用,以增强治湿作用。

4.治法特点

结构严谨——君臣佐使,配伍严谨。

散收相合——乌梅配二陈,散中亦收。

标本兼顾——燥湿理气祛已生之痰,健脾渗湿抑生痰之源。

量效关系

本方半夏与橘红等量相合,且用量较大,均为15g,从而增强化痰之力,体现出“治痰先理气,气顺则痰消”。方中用生姜7片,用量较大,既可制半夏之毒,又能协半夏化痰降逆止呕;且湿痰为阴邪阻湿不化,故用生姜温化其邪。乌梅用量只1个,因本方以燥湿化痰为主,用少量乌梅以防燥散伤正之虞,但不能重用。

炮效关系

本方半夏与橘红为二陈,皆以陈久者为良,因此二药性燥烈,只有陈了以后,才能达到行气祛痰而不伤正之目的。方中橘红即橘皮去白,多用于治咳痰,而陈皮理气开胃作用大于橘红,临床使用应加以区别。

煎效关系

诸药同煎,使其达到药效均衡。热服不拘时候。

按语

高老师素运用二陈汤治疗痰湿证,然用久之后,总觉有所差异,以为乌梅无足轻重,便舍弃不用。后有一患者使用此方后,时觉气短,便加用党参,可气短仍不解,为此加用乌梅1粒治之,其气短方除,此教训极深。还有原方中未使陈皮而是橘红,二者有所区别:陈皮消胀开胃作用大,偏于行气;橘红化痰力量大,痰黏者适用。但二者都以陈久者良。