补阳还五汤是益气活血的代表方

补阳还五汤是益气活血的代表方,又是治疗中风后遗症的常用方,本方是《医林改错》中的一张名方。

现在常用本方治疗证属气虚血瘀的脑血管意外后遗症、冠心病、脊髓灰质炎后遗症,以及其他原因引起的偏瘫、截瘫、单侧上肢或下肢痿软等。

方名特点

按照王清任的说法,人体的气原应该是十分,左右各半,之所以偏瘫,就是少了1/2的气,这个方剂可以还它五分,是益气活血治偏瘫的方剂,所以叫补阳还五汤,此为“气论”。

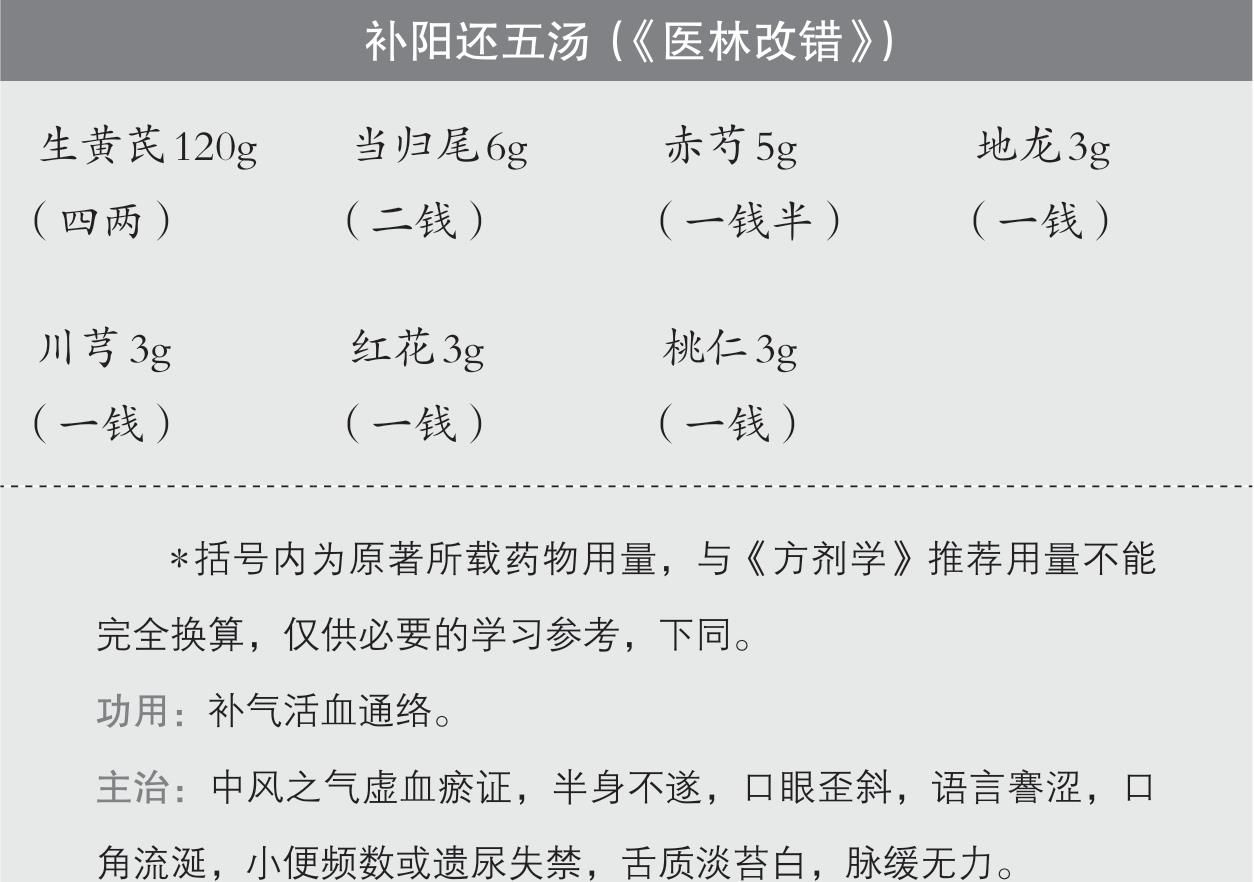

陆九芝在《世补斋医书》说:“观其方用黄芪四两,归尾二钱,赤芍钱半,川芎、桃仁、红花各一钱,加地龙亦一钱,主治半身不遂。方以黄芪为君,当归为臣,若例以古法当归补血汤,黄芪五倍于当归,则二钱之归宜君以一两之芪,若四两之芪即当臣以八钱之归,今则芪且二十倍于归矣。大约欲以还五成之亏,有必需乎四两之多者。”此为“方论”。

病机特点

本方证由中风之后,正气亏虚,气虚血滞,脉络瘀阻所致,正气亏虚,不能行血,以致脉络瘀阻,经脉肌肉失去濡养,故见半身不遂,口眼㖞斜。《素问·逆调论》云“荣气虚则不仁,卫气虚则不用,荣卫俱虚,则不仁且不用”,偏瘫则是“不仁且不用”,是“荣卫俱虚”。正如《灵枢·刺节真邪》言:“虚邪偏客于身半,其入深,内居荣卫,荣卫稍衰则真气去,邪气独留,发为偏枯。”气虚血瘀,舌体失养,故语言謇涩;气虚失于固摄,故口角流涎,小便频数,遗尿失禁;舌暗淡苔白,脉缓无力,为气虚血瘀之象。

配伍特点

本方重用生黄芪,补益元气,意在气旺则血行,瘀去络通,为君药。本方又用了少量的活血通络药。当归尾活血通络而不伤血,赤芍、川芎、桃仁、红花协同当归尾以活血祛瘀。地龙通经活络力专,周行全身以行药力。

治法特点

1.本方证以气虚为本,血瘀为标,即王清任所谓“因虚致瘀”,故治当以补气为主,活血通络为辅,故本方重用补气药,与少量活血药相伍,使气旺血行以治本,祛瘀通络以治标,补气而不壅滞,活血而不伤正。

2.本方扶正祛邪,标本兼顾,诸药合而用之则气旺、瘀消、络通,而诸症愈。

3.诸多医者经验指出:凡以本方治下垂,足下垂如马蹄足者不治。本方治疗偏瘫,有的能好,有的不能全好。从临床看,下肢比上肢恢复得快,手臂拘紧不好治。此类患者往往多实,大便干燥。

4.本方不仅可以治疗缺血性中风,也可以治疗出血性中风。中医认为,不可因为出血而不用活血药,因为出血以后也有瘀血,瘀血不去,出血不止。此所谓“有故无殒,亦无殒也”。中药与西药不同,出血也好,血栓也罢,活血化瘀药都能用,但要依证情,组不同的药,选择不同的方剂来用于临床。

5.临床经验告诉我们,凡是血栓发生以后,血压就降下来了。凡是血栓患者偏瘫以后,与原来的血压相比较就下降了。有医者在使用本方时担心使用大量的黄芪是不是会升高血压,因此必须了解炙黄芪虽可升提中焦清气以补气,但只有与升麻相协才能有升阳作用;而生黄芪偏于走表,在没有升麻、柴胡相助的情况下升阳作用仍较强。

6.临床上有个别医者,使用本方时认为中风大多为有瘀,故加大活血化瘀药药量,岂不知活血化瘀药性偏静,无补气药不能化瘀而通络,这就是“气行则血行,气滞则血凝”之理。

案例

案例1:益气活血不可倒置

有一次高老师到康复科会诊,有一男性患者,患中风后遗症,右侧半身不遂,语言謇涩,大便干燥,舌淡少苔,脉沉细弱。查前病案用补阳还五汤治疗,用法无误,但用量倒置,生黄芪只有30g,而活血化瘀药用量总和为50g,故而半身不遂恢复得较慢。嘱原方剂中生黄芪加量至90g,活血化瘀药减至原量。后住院医师反映患者半身不遂恢复明显。

【按】补阳还五汤用大量补气药和少量活血药相伍,使气旺血行以治本,祛瘀通络以治标。二者用药剂量不可改变或倒置。

案例2:邪之所凑,其气必虚

高老师在原顺义县医院针灸科工作时,有一朋友患小中风(面瘫),因急于外出,又因为是熟人,要求2周内“解决战斗”。按常理应该使用牵正散,但该患者脉偏虚,故加用补阳还五汤配合针灸治疗,半月而愈。

【按】中医讲“正气存内,邪不可干”“邪之所凑,其气必虚”。治疗面瘫,既要扶正,也要祛邪。故选用补阳还五汤合牵正散治疗而效显。