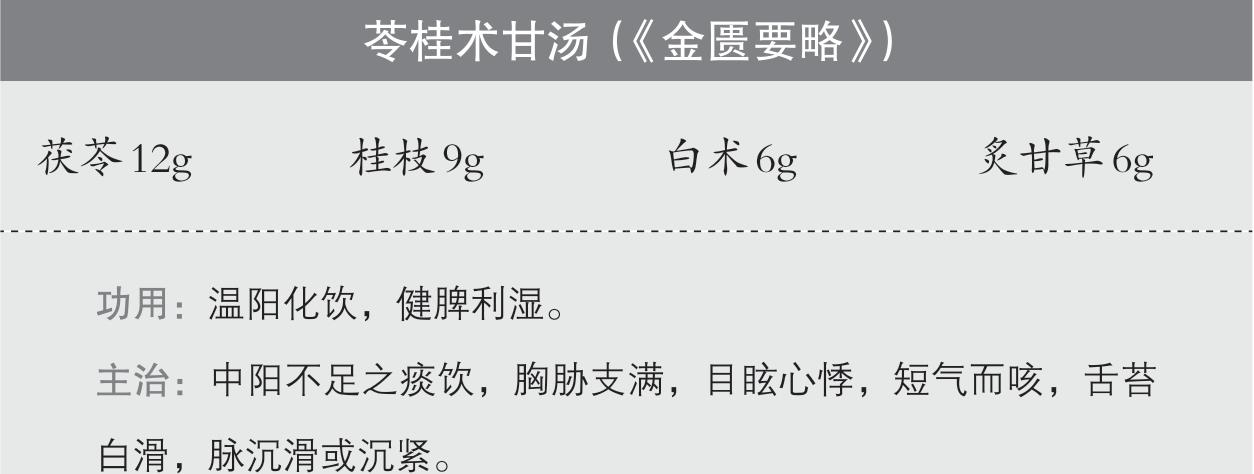

苓桂术甘汤为治疗中阳不足痰饮病之代表方

苓桂术甘汤为治疗中阳不足痰饮病之代表方,是治疗脾胃气虚,水气上冲的药方,有温阳利水降冲之功。

现代本方适用于因水饮内停而致的慢性支气管炎、支气管哮喘、心源性水肿、慢性肾小球肾炎、梅尼埃病、神经症等。

病机特点

本方所治痰饮乃中阳素虚,脾失健运,气化不利,水湿内停所致。脾主中州,司气化,为气机升降之枢纽,若脾阳不足,健运失职,则湿滞而为痰为饮。而痰饮随气升降,无处不到。停于胸胁则见胸胁支满;阻滞中焦,清阳不升则头晕目眩;上凌心肺,心悸,短气而咳;痰饮内停,舌苔白滑,脉沉滑或沉紧。

配伍特点

茯苓甘淡,健脾利水,淡渗化饮,既能消除已聚之痰饮,又善平饮邪之上逆。故为君,用量重为12g。桂枝温阳化气,平冲降逆,茯苓、桂枝相合为温阳化气,利水平冲常用组合。白术健脾燥湿,与桂枝相须,为健脾祛湿的常用组合。炙甘草于本方中其用有三:①可合桂枝辛甘化阳,以襄助温补中阳之力;②可合白术益气健脾,崇土以利治水;③可调和诸药,兼佐使之功。四药合用,温阳健脾以助化饮。淡渗利湿以平冲逆,全方温而不燥,补而不峻,标本兼顾,配伍严谨,为治疗痰饮病之和剂。

治法特点

仲景云:“病痰饮者,当以温药和之。”这是本方治疗的特点。其“温”是指辛温的桂枝,饮为阴邪,痰湿非温不化;其“和”是指桂枝与甘淡的茯苓相合,共达温阳化水平冲的目的。本方白术与茯苓相须,健脾燥湿以消痰饮。全方温而不燥,四药之中只有桂枝偏温,余为甘淡者,故而不燥。补而不峻,白术、炙甘草为补,但有利水之功,故而不峻。标本兼顾,白术、炙甘草治本,茯苓治标,其本用桂枝温阳化气。

在《金匮要略》中有一节指出:“夫短气有微饮,当从小便去之,苓桂术甘汤主之,肾气丸亦主之。”如何使用二方要依证而辨。因为痰饮为病,多为阳气不足,亦有脾阳和肾阳之分。苓桂术甘汤是治疗脾阳不足的,肾气丸是治肾阳不足的。饮是由于阳虚,其本在脾,其根在肾。

苓桂术甘汤与甘草干姜茯苓白术汤(肾着汤)在组成上仅一味之差。苓桂术甘汤以茯苓配桂枝,一利一温,组成温阳化饮之剂,以祛水饮为主,主治中阳不足,饮停心下之痰饮病,症见胸胁支满,目眩心悸;肾着汤以干姜温中散寒,配伍茯苓、白术燥湿健脾,重在温阳散寒祛湿,以祛寒湿为要,主治寒湿下侵所致之肾着病,症见腰重冷痛。

苓桂术甘汤与五苓散均为温阳化饮之常用方,组成中都有茯苓、桂枝、白术。五苓散以泽泻为君,佐以茯苓、猪苓直达下焦,利水渗湿为主,主治痰饮停下焦之头眩、脐下悸或吐涎沫等症。苓桂术甘汤以茯苓为君,臣以桂枝温阳化饮为主,全方四药皆入中焦脾胃,主治饮停中焦之胸胁支满、头眩、心悸等症,药性温和,药少而精,从气、血、水三方面入手,治疗“水饮病”。

案例

孙某,男,52岁。因患“冠心病”就诊,自云1年来头眩心悸动,胸胁胀,经服丹参滴丸等药物数月而症不消,查舌淡少苔,脉滑。诊为痰饮证,予苓桂术甘汤和瓜蒌薤白半夏汤治疗,其症大减。

【按】刘渡舟教授基于苓桂术甘汤证提出“水心病”,指水气凌心导致的血脉瘀阻,冠脉绞痛。