老子

偏坐在青牛背上

公元前478年九月

老子偏坐在青牛背上。

函谷关西踞高原,东临绝涧,南接秦岭,北塞黄河,雄关巍峨。此时,它像一个气势磅礴的剪影。

城门洞开,含着一轮就要落山的太阳。

老子

约公元前571—约前471年,一说姓李,名耳,字聃;一称老聃,字伯阳。据司马迁在《史记》中的说法,老子是春秋时期楚国苦县(今河南省鹿邑)厉乡曲仁里(一说今安徽涡阳)人。

老子偏坐在青牛背上。

函谷关西踞高原,东临绝涧,南接秦岭,北塞黄河,雄关巍峨。此时,它像一个气势磅礴的剪影。

城门洞开,含着一轮就要落山的太阳。

[古文原句]

老子修道德,其学以自隐无名为务。居周久之,见周之衰,乃遂去。(《史记·老子韩非列传》)

[白话文]

老子潜心研究道德学问,他的学说以隐姓埋名、不求显赫为宗旨。他在周朝都城洛邑(今河南洛阳)住了很长时间,见周朝渐渐衰落,就离开了洛邑。

“应该是今天。”函谷关令尹喜,站在城头向东看。

“ 关令尹喜望气先知焉,乃物色遮候之。 ” (西晋·皇甫谧《高士传》卷上《老子李耳》) 十天前的早晨,尹喜登上城门楼,看见东方紫气三万里,知道会有圣人过来。他立刻让手下打扫道路,洒扫除尘。

然后,天天登高望远。

官道从东边而来,蜿蜒如同河流,只不过波澜不惊。

稀稀拉拉的路人,加快了步伐,要赶在天黑前通关。

忽然,尹喜看见一个老者骑着青牛徐徐而来。夕阳斜照,老者的白发、白须反射着银光。

“原来是——老子!”尹喜赶紧跑下城楼,端正衣冠,带着众人迎出城门。

[古文原句]

老子者,楚苦县厉乡曲仁里人也,姓李氏,名耳,字聃,周守藏室之史也。(《史记·老子韩非列传》)

[白话文]

老子,是楚国苦县厉乡曲仁里人,姓李名耳,字聃,做过管理周朝图书的史官。

老子没有见过父亲。

老子的父亲老佐,是宋国的司马(相当于宋国最高军事长官),在与楚国交战中阵亡。怀孕在身的母亲,在侍女、护卫的帮助下逃到陈国。

不久,白发、白眉、白胡须、大耳朵的老子出生。

“就叫——老耳,”母亲欢喜地说,“字聃。”

老子小时候聪颖好学,尤其对兴亡、成败、生死以及天文、祭祀、占卜、星象感兴趣。

什么是天?什么是天上?天上的上面是什么?天上的上面的上面又是什么?日月经天,是谁在推动?……

老子有无数的问题,但是无人能够回答。他十岁的时候,母亲请商容做他的老师。

“ 商容贤者,百姓爱之,纣废之。 ” (《史记·殷本纪》) 商容是商王纣的大臣,是一位著名的贤人,满腹经纶,通晓古今,深受殷商百姓的爱戴,却被纣王厌恶、废黜。

商容教了老子三年。

有一天,商容生病,老子去看老师。

老子请老师教导。

商容问老子,经过故乡,知道要下车吗?

老子说,知道的,故土、故乡的亲人,不敢忘记,要下车的。

商容又问,看见乔木,知道要赶紧跑过去吗?

老子说,知道的,高大的乔木是老者的象征,不敢不敬,要快跑过去的。

[古文原句]

容张口曰:“吾舌存乎?”曰:“存。”曰:“吾齿存乎?”曰:“亡。”“知之乎?”老子曰:“非谓其刚亡而弱存乎?”容曰:“嘻!天下事尽矣。”(《高士传》卷上《商容》)

[白话文]

商容张开嘴巴,问:“我的舌头还在吗?”老子回答:“还在。”商容问:“我的牙齿还在吗?”老子回答:“不在了。”商容问:“你明白其中的道理吗?”老子回答:“刚强的容易消亡,柔弱的容易生存,是这样吗?”商容笑着说:“哈哈,天下的道理都在这里了!”

商容对老子说,他能教的都教了,把老子推荐到周都洛邑。

那年,老子十五岁。

老子到了洛邑,遍访名师,各取所长,苦思冥想,融会贯通,学问做得既深又好。因此,他后来才能进周朝的守藏室做史官。他利用职务之便,读到了只有周天子才能读到的书籍,见到了秘而不宣的天象、灵异记载,以及难得一见的各地宝物。

“老师!”尹喜一躬到地,然后欠着身子,要牵青牛,才发现没有缰绳。

“呵呵……”老子笑着。

“啊呀——无缰,无疆。”尹喜明白了。他请老子登楼。“老师出关,即到秦国地界。此去经年,不知归期。请小住一晚,学生好讨教。”尹喜说。

“无他。”老子对尹喜刚才的“无缰,无疆”很满意,跟他登上城楼。

“老师能教导叔山无趾,也能教导我。”尹喜开心地说。

叔山无趾是鲁国人,因为犯罪被砍掉了脚趾,大家叫他“叔山无趾”。他崇拜孔子的学识,有一天向孔子讨教。孔子有些瞧不起他,说你触犯了刑法才来请教,哪里还来得及呢?

叔山无趾说:“我不识时务,做了傻事,把自己的脚趾弄丢了。我虽然外形残缺,但是心灵渴望成长。这种内在道德的提升,比脚趾重要多了。天没有什么不覆盖,地没有什么不承载。我视您为天地,您却说出这样的话!”

叔山无趾离开孔子,去拜访老子:“孔丘还没达到圣人的境界,还在追求奇奇怪怪的名声。他难道不知道,圣人都把名声当作枷锁吗?”

老子说:“既然你看出来了,为什么不点化他,让他摆脱束缚呢?”

[古文原句]

天刑之,安可解!(战国·庄子《德充符》)

[白话文]

这是天给他的惩罚,我怎么能替天向他解释!

“老师,有这样的事吧?”尹喜问老子。

“哦——呵呵……”老子捋着胡须,眼睛迷茫。叔山无趾请教他这件事,已经过去很久了。

第一次见面时,老子三十七岁,孔子十七岁。老子的朋友在巷党(一种说法是乡镇,一种说法是鲁国地名)去世,他去主持葬礼。孔子正好也到了那里,担任他的助理。

送葬的队伍在半路上遇到日食,天地之间乌黑。

[古文原句]

老聃曰:“丘!止柩,就道右,止哭以听变。”既明反而后行。曰:“礼也。”(西汉·戴圣编《礼记·曾子问》)

[白话文]

老子说:“孔丘,让大家停下来,靠右站,不要哭,等变化过去再说。”天恢复光明后,葬礼继续进行。老子说:“这是周礼!”

孔子是助理,只得听老子的。葬礼结束,他对老子说,葬礼是不能中途停下来的,因为日食究竟需要多长时间,谁也不知道。

“停的时间长了,死者会感到不安,不如继续举行的好。”孔子谦卑地等着老子的意见。

老子说,诸侯国君见天子,都是白天赶路,晚上休息;大夫出国访问,也是白天赶路,晚上休息。送葬也是一样啊,都是大白天出殡。只有罪犯或者回家奔丧,才在夜晚赶路。日食,天黑如同夜晚。

“懂周礼的人,是不应该把刚去世的亲人放在不吉利的境地的。”老子说,“应该停下来,等日食之后再走。”

孔子听了,觉得老子的话有理。他抓住这个机会,阐述自己的观点,继续向老子请教。

老子耐心地听着。他不知道面前这个高大的年轻人会向哪个方向发展,但是能肯定,这个年轻人绝不是等闲之辈。他听完孔子的话,说:“你所研究的,都是去世很久的人的观点,只不过他们的言论还在。你要活学活用,不能死板、拘泥啊!”

[古文原句]

且君子得其时则驾,不得其时则蓬累而行。吾闻之,良贾深藏若虚,君子盛德,容貌若愚。去子之骄气与多欲,态色与淫志,是皆无益于子之身。(《史记·老子韩非列传》)

[白话文]

况且,君子时运到了,就驾车出去成就事业,生不逢时就像蓬草贴地生长。我听说,真正富有的大户,都把财物深藏,好像什么都没有;真正具有高尚品德的君子,外表看上去都很愚钝。所以,您应该少一些骄狂和欲望,少一些做作的神态和不切实际的志向,这一切对您的身心都是有害无益的。

“我所能告诉您的,也就这些了。”老子起身送孔子。

孔子回到家里,三天没有说话。第四天,他对弟子说,我知道鸟能飞、鱼能游、兽能跑,但对于龙,我不知道它能乘风驾云直上九天。“ 吾今日见老子,其犹龙邪! ” (《史记·老子韩非列传》 ) 我今天见到的老子,就像龙啊!

老子最后一次见孔子,已经七十一岁,孔子也已经五十一岁。“ 孔子行年五十有一而不闻道,乃南之沛,见老聃。 ” (《庄子·天运》) 孔子五十一岁时还没有领悟大道,于是往南去到沛地拜见老聃。

“你是怎样寻求道的呢?”老子问。

“我在规范、法度方面寻求大道,用了五年的工夫没有得到。”孔子说,“我又从阴阳的变化来寻求,十二年了还是没能得到。”

“假如内心不端正,道就不能停留;假如外部不平和,道就不能推行。内心发出的东西,如果你不能接受,圣人也就不会传教;从外部进入内心的东西,如果你不能领悟,又不端正,圣人也不会怜爱。”

“那么仁义呢?”孔子问。

“名声是人人可以使用的器物,不能过多猎取;仁义是前代帝王的房子,可以住一晚但是不可能长住。古代道德修养高的圣人,对于仁来说只是借路,对于义来说只是暂住。”

“那么圣人在哪里呢?”孔子问。

“游乐于自由自在、无拘无束,生活于马虎简单、无奢无华,立身于从不施与。”老子说。

“怎么讲?”孔子问。

“自由自在、无拘无束,是无为;马虎简单、无奢无华,容易生存;从不施与,自己不受损也不有利于他人。这就是古人所说的华彩、真实的遨游。”老子说。

尹喜问:“是这样吗?老师?”

“呵呵……”老子捋着胡须,笑着。

太阳刚落,函谷关的夜色就涌了上来。气温骤然下降,从暖秋掉进初冬。灿烂的星光,把本来漆黑的天空闪耀成乌蓝。

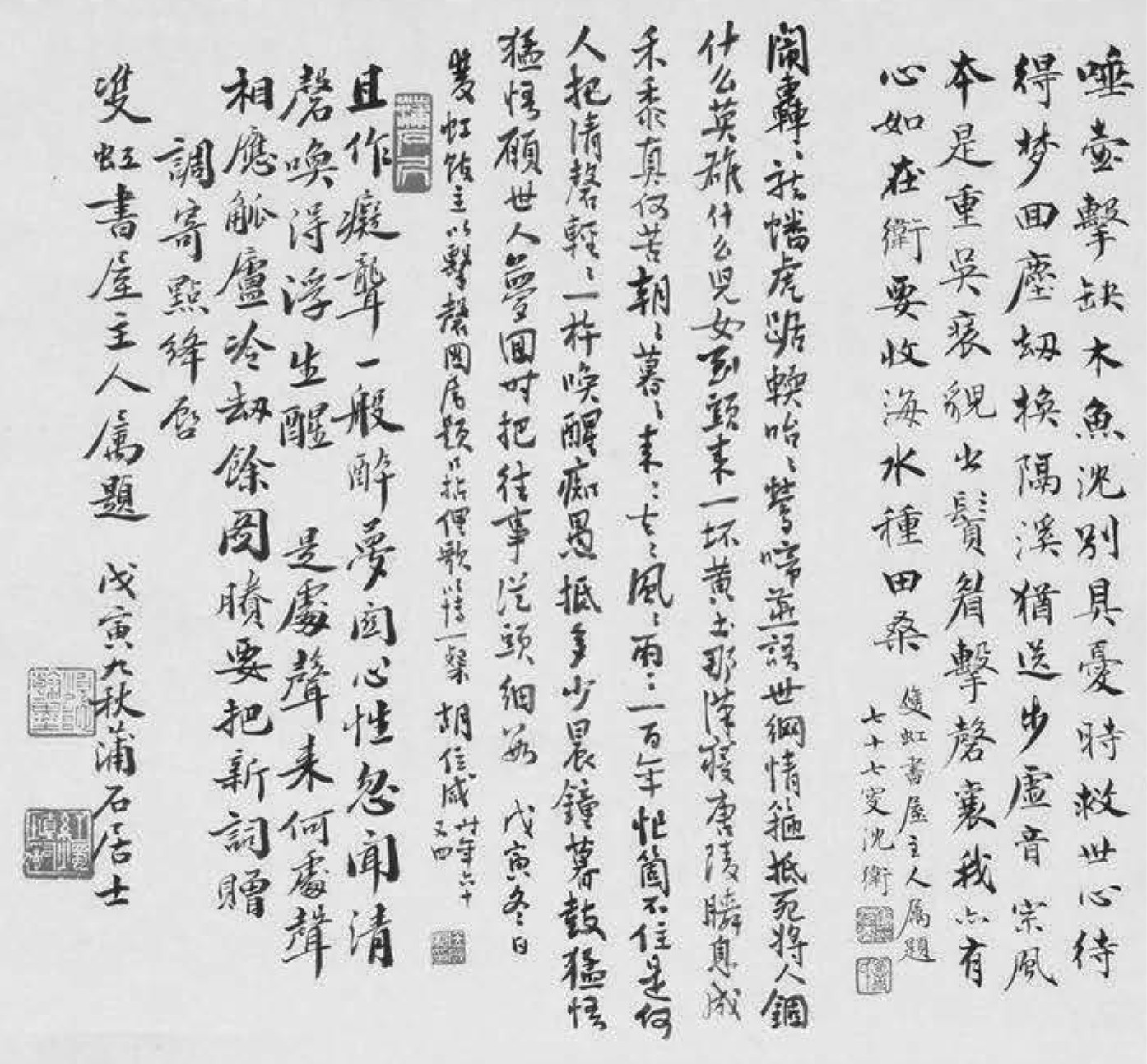

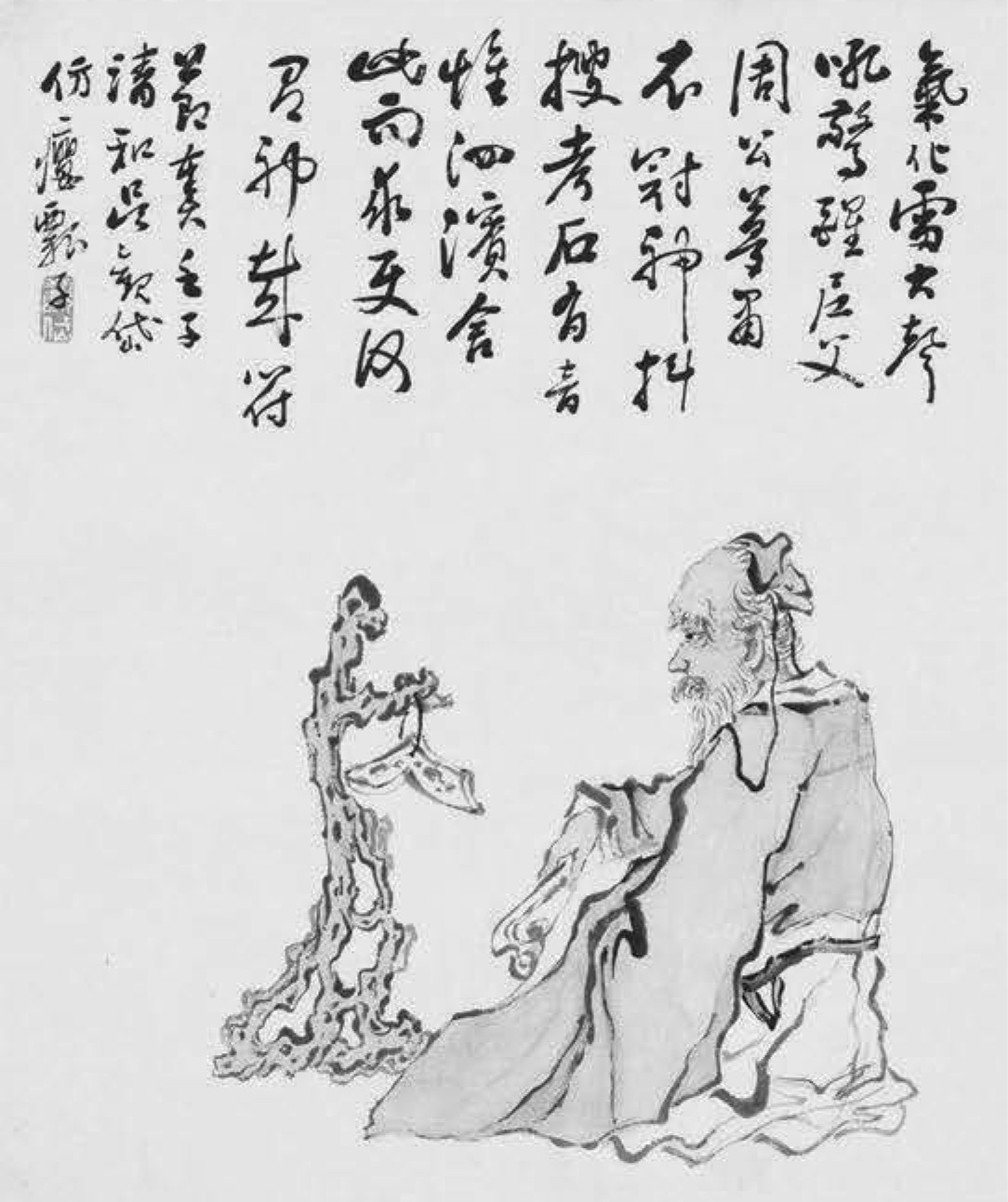

清 吴观岱 《老子击罄图》

万籁俱寂。

尹喜点燃火盆。铜盆里的牛粪、木材燃烧,散发出一股酸中带甜的味道。盆里的火光,既是照明,也是取暖,还和其他垛口的盆火彼此照应。

一团一团的红火,延伸向远处,无言地诉说着边关安宁。

老子和尹喜面前,是一块磨平的石头,上面摆放着果酒、梨子、葡萄和馕。

“老师,什么是道?”尹喜跪坐着问。

“有一个浑然一体的东西,在天地形成以前就已经存在了。它寂寥无声,独立不移,循环往复,永不衰竭,为万物产生之本源。”老子盘腿坐着说,“我不知道它的名字,很勉强地把它叫作‘道’。”

尹喜问:“它也可能是另外一个字?”

“我也勉强叫作‘大’。”老子说。

尹喜又问:“还会是什么字呢?”

“ 道可道,非常道;名可名,非常名。 ”( 《道德经》) 老子说着,拿起一个彩陶,问尹喜里面是什么。

尹喜说,原来装的是酒,不过刚才喝完了,现在里面是空的。

老子把另一个彩陶里的酒,倒进这个彩陶里。

“哦——”尹喜好像有点儿明白了。

老子站起来,带尹喜走到城墙边,手从东画到西。

“天——地。”尹喜说。

老子又从东划到西,好像更高了。

“天之上——”尹喜笑着说,“我明白了。彩陶是空的,才能装酒;天地之间是空的,才能装万物;天之上是空的,才能装天地。”

“ 人法地,地法天,天法道,道法自然。 ”( 《道德经》) 老子说。

第二天一大早,彩霞满天。

老子说要出函谷关。

关令尹喜曰:“ 子将隐矣,强为我著书。 ” (《史记·老子韩非列传》) 老师,您就要隐居了,请尽力为我们写一本书吧。

老子想了想,答应留下来。

老子讲述,尹喜记录,十五日后成《道德经》,五千一百六十二字。

又是一个早晨。红日初升,天地澄明,金风送爽。

老子倒骑青牛,出函谷关。

“ 莫知其所终。 ” (《史记·老子韩非列传》 )

没有人知道老子去了哪里。