孟子

三宿而出昼

公元前312年九月

太阳刚过头顶。在齐国通往宋国的官道上,五六十辆牛车颠簸。

孟子在第一辆牛车上,半躺半靠。瘦削的脸上,胡须花白,目光如炬。

孟子

约公元前372—前289年,姬姓,孟氏,名轲,字子舆(一说字子车、子居)。战国时期邹国(今山东邹城)人。

太阳刚过头顶。在齐国通往宋国的官道上,五六十辆牛车颠簸。

孟子在第一辆牛车上,半躺半靠。瘦削的脸上,胡须花白,目光如炬。

弟子万章、公孙丑、彭更、屋庐子坐在两侧。

彭更向后看了看,“ 后车数十乘,从者数百人 ” (《孟子·滕文公下》) ,后面跟着几十辆牛车、几百个弟子。

[古文原句]

彭更问曰:“以传食于诸侯,不以泰乎?”孟子曰:“非其道,则一箪食不可受于人;如其道,则舜受尧之天下,不以为泰。子以为泰乎?”(《孟子·滕文公下》)

[白话文]

彭更问孟子:“我们这么多人,从一个国家吃到另一个国家,老师,是不是有点儿过分啊?”孟子说:“假如不符合道义,即使一筐饭,我也不会接受。如果符合道义,舜从尧那里把整个天下都接受下来,也不过分。”

“你认为我过分吗?”孟子问彭更,然后指着斜出去的小路,“我们在昼邑住下吧。”

弟子们很惊讶。这里离宋国的地界只有一箭之地,而且天色还早,计划是晚上住在宋国。但是,他们知道夫子倔强,决定一出,无人能改。

牛车拐上小道。

小道尽头有一个村庄:昼邑。

孟子心情很不好。

前年,因为燕哙王(公元前321—前316年在位)效仿尧舜禹,把王位禅位给相国子之,盲目信任,导致燕国陷入混乱。

齐宣王(公元前350—前301年在位)要出兵讨伐,派人请教孟子可不可以。

孟子说可以。

齐宣王讨伐成功,想占领燕国,请教孟子可不可以。

孟子说不可以。

齐宣王没有听孟子的,取了燕国,杀了燕哙王和子之。

诸侯国不答应了,一起讨伐齐国。

齐宣王喜欢听齐奏。他有一支著名的竽队,三百人一起吹竽。他邀请孟子欣赏竽队演出,还特地把竽队首席南郭先生介绍给孟子。

“ 诸侯多谋伐寡人者,何以待之 ?” (《孟子·梁惠王下》) 齐宣王请教孟子,应该怎么应对目前这个局面。

[古文原句]

孟子对曰:“臣闻七十里为政于天下者,汤是也。未闻以千里畏人者也。”(《孟子·梁惠王下》)

[白话文]

孟子回答说:“我听说凭七十里见方的一大块儿地方统一天下的——商汤就是这样,没有听说拥有千里见方的地方还怕别人的。”

“天下百姓,信任商汤。商汤向东征伐,西边的百姓埋怨,为什么不先征伐我们这里;商汤向南征伐,北边的百姓埋怨,为什么不先征伐我们这里。”孟子响亮地说。

“商汤哦——”齐宣王对商朝的开国君主商汤(约公元前1670—约前1587年)是服帖的。

“商汤的军队每到一个地方,赶集的照常做买卖,种田的照常干农活。商汤杀暴君、慰问百姓,他的善行像是久旱之后的甘霖,让百姓欣喜。”孟子苍白的脸上,浮现出兴奋的红晕,“燕国虐待百姓,大王去征伐,百姓都以为会拯救他们于水火,所以用竹筐盛饭、用瓦壶装酒,迎接大王的军队。大王和商汤一样。”

“是的!”大夫们看着齐宣王,这些情景仿佛就发生在昨天。

“但是!”孟子收敛笑容,“大王杀戮他们的父兄,囚禁他们的子弟,毁坏他们的宗庙,搬走他们的国宝,那怎么行呢?燕国百姓一定会反对大王——”

“呃——”齐宣王倒吸了一口冷气。

“而且,诸侯本来就畏忌齐国强大,现在齐国的土地扩大了一倍,却不施行仁政,诸侯当然要联手出兵攻打大王……”孟子慷慨激昂,一点儿不像快六十岁的人。

“呵呵!”齐宣王暗笑。孟子每次滔滔不绝,最终归结到“仁政”上。儒家的“仁政”,怎么说都好听,只是现在各国都信奉法家、兵家——秦用法家商鞅,富国强兵;楚、魏用兵家吴起,以弱胜强;齐国用兵家孙膑、田忌,国力强盛,诸侯朝拜。而孟子的“仁政”,“ 迂远而阔于事情 ” (《史记·孟子荀卿列传》) ,被公认为迂腐、空谈,对处理具体事情没有价值。

“那——怎么办?”齐宣王不得不打断孟子的话。

[古文原句]

王速出令,反其旄倪,止其重器,谋于燕众,置君而后去之,则犹可及止也。(《孟子·梁惠王下》)

[白话文]

大王赶快发布命令,把被抓的老人和孩子送回去,停止搬运燕国的宝器,再同燕国人商量,选立一个新国君,然后撤离燕国,那么还来得及阻止各国动兵。

齐宣王差一点儿笑起来。哪有把到手的土地、百姓拱手相让的?他在欢快的竽声中,恭恭敬敬地送走孟子。

孟子不甘心,要再见齐宣王。

[古文原句]

王使人来曰:“寡人如就见者也,有寒疾,不可以风。朝将视朝,不识可使寡人得见乎?”对曰:“不幸而有疾,不能造朝。”(《孟子·公孙丑下》)

[白话文]

齐宣王派人向孟子解释:“我应该到您这儿来看望您,但是我感冒了,不能见风。明天早上我上朝,不知道可不可以见到您。”孟子说:“很不幸,我也有病,不能去。”

第二天,孟子要去吊唁去世的东郭大夫。

公孙丑急忙说:“夫子,你昨天生病,说今天不能上朝,可今天却去奔丧。”

“我昨天生病,今天好了,不行啊?”孟子刚烈地说。

孟子刚走,齐宣王派来的医生赶到了。

孟子的弟弟兼弟子季仲子一边对王医说,我哥哥昨天生病,今天好了,已经在去见大王的路上了;一边派人四处拦截孟子,让他不要回家,改道去上朝。

孟子干脆到朋友景丑家借宿了。

景丑看不下去,责怪孟子对齐宣王一点儿都不敬重。

“齐国没有人向大王提‘仁政’,这是对大王最大的不敬。可我向大王提‘仁政’啊。”孟子说,“他们天天和大王在一起,只是小敬,我才是大敬!”

孟子又从尧舜、商汤,讲到齐桓公,又说到伊尹、管仲等贤大夫,阐释了什么是“大敬、大义、大德、大道”,绕了一大圈,滔滔不绝。

景丑瞠目结舌。

齐宣王没有听孟子的,取了燕国。结果,燕国背叛齐国,诸侯一起讨伐齐国。齐宣王不得不退兵,燕哙王的儿子职继位,为燕昭王。

“ 吾甚惭于孟子! ”( 《孟子·公孙丑下》) 齐宣王觉得非常惭愧,很对不起孟子。

“大王不要难过。”大夫陈贾安慰齐宣王说,“我去向孟子解释。”

“周公是怎样的人?”陈贾问孟子。

孟子说:“古代的圣人。”

“他派管叔监督殷人,管叔却带着殷人叛乱,有这回事吗?”陈贾问。

孟子说:“有。”

“周公是知道他会反叛而派他去的吗?”陈贾问。

孟子说:“不知道。”

“这么说来,圣人也会有过错了?”陈贾很高兴,能言善辩的孟子钻进了他的圈套。

陈贾说的是历史上的一件事情。周武王伐纣灭商之后,派纣王的儿子武庚去管理商朝旧都(今河南安阳),再派管叔以及蔡叔、霍叔去监视。周武王死后,管叔等人和武庚联手发动叛乱。

“呵呵!”孟子一声冷笑,“古代的君子过错就像日食、月食,百姓都看得见;等他改正了,百姓都仰望他。现在的君子,不但一味错下去,还要为错误辩护。”

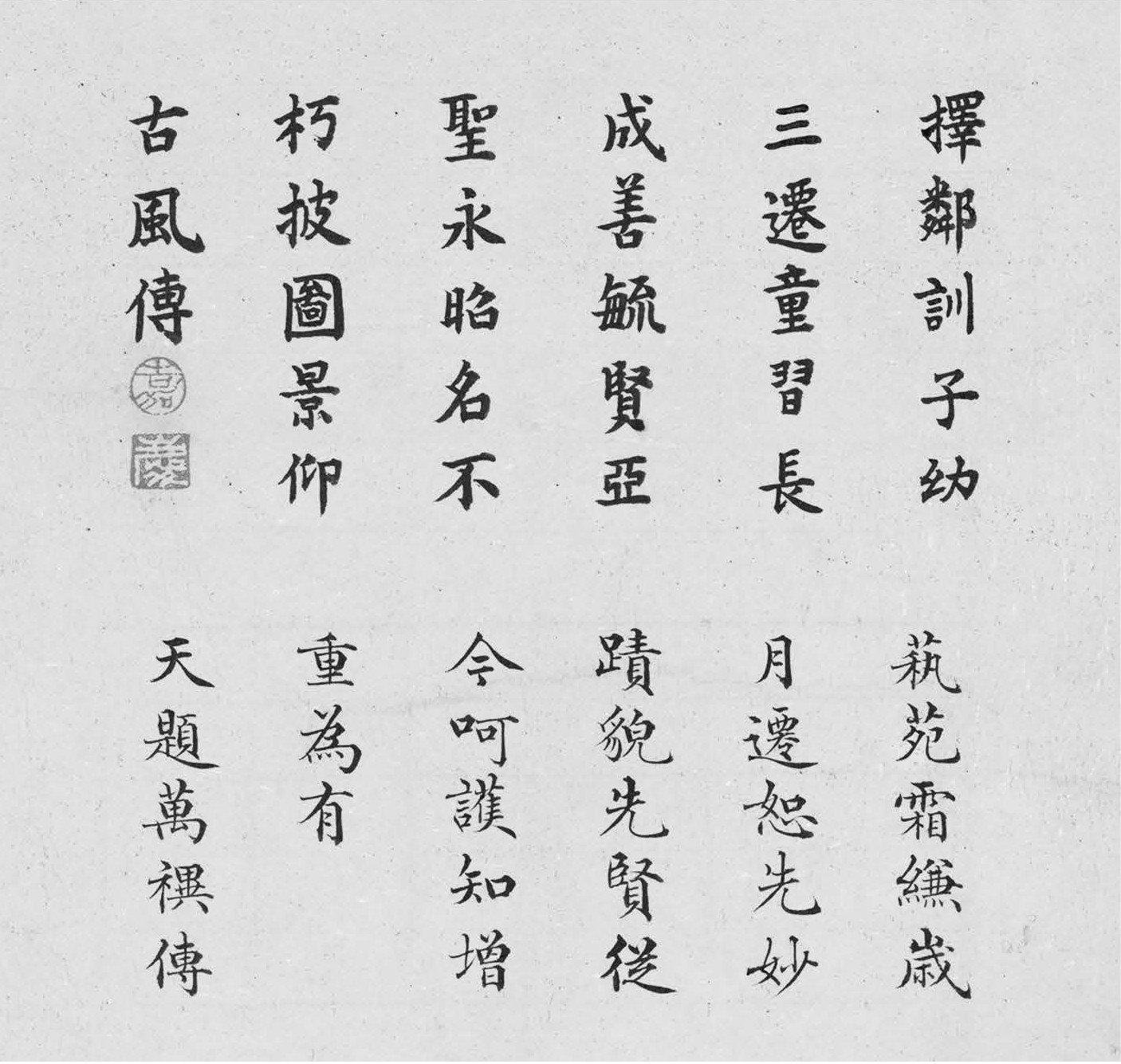

宋 郭忠恕 《宋元名绘册孟母三迁图》

脸面撕破。

孟子只有离开齐国。

昼邑是一个大村子,沿河排开,三百来户人家。村民们早就听说过孟子。现在孟子来了,他们杀鸡宰猪。他们还把村子中央的空地打扫干净,洒水降温,摆上竹席、草垫,又在四周点燃草堆,既照明,又熏蚊虫。

“你认为我过分吗?”孟子又问彭更。

孟子盘腿坐在草垫上。弟子们坐在他面前,弟子们后面是黑压压的村民。

“我的意思是,”彭更说,“‘ 士无事而食,不可也。 ’ (《孟子·滕文公下》) 我们这些读书人,什么事都没有做,白白地吃饭,不行啊。”

“木匠、车工,给人干活,就会有饭吃。”孟子说,“我们坚守先贤、圣王之道,形成学说,宣传主张,你能说我们不是干活吗?我们是吃干饭吗?”

[古文原句]

故曰或劳心,或劳力。劳心者治人,劳力者治于人;治于人者食人,治人者食于人:天下之通义也。”(《孟子·滕文公上》)

[白话文]

所以有这样的说法:部分人用脑子劳动,部分人用体力劳动。脑力劳动者统治人,体力劳动者被人统治。被统治者供养统治者的生活,统治者的生活由被统治者供养——这是天下的规范。

孟子在昼邑住了一个晚上,又住了一个晚上,再住了一个晚上。

孟子舍不得离开齐国。他心存希望。如果齐宣王改变主意,一定会派人追上来,请他回去。

“ 孟轲,驺 人也。受业子思之门人。 ” (《史记·孟子荀卿列传》) 孟子出生在邹(驺即邹)国(今山东邹城),四岁丧父,跟随母亲。“ 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。 ” (《三字经》) 母亲是他的启蒙老师。他十六岁的时候去鲁国学习,拜孔子的孙子孔伋的弟子为师。

有一天,孟子听说齐威王广招人才,在临淄(今山东淄博)一处城门附近设立“稷下学宫”,尤其听到“邹忌讽齐王纳谏”的消息,兴冲冲来到齐国。

稷下学宫集中了当时天下几乎所有的儒家、墨家、法家、名家、阴阳家、纵横家、道家、兵家、农家等代表人物,最多时上千人。他们在这里衣食无忧,高谈阔论,著书立说,招徒育才,资政议政。

这是孟子心仪的地方。他平时不爱多话,但是只要遇到辩论,就精神十足、精光四射,金句迭出、满座惊叹!

鱼,我所欲也。熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也。义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。(《孟子·告子上》)

天时不如地利,地利不如人和。……得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。(《孟子·公孙丑下》)

君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。(《孟子·离娄下》)

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。(《孟子·滕文公下》)

我知言,我善养吾浩然之气。(《孟子·公孙丑上》)

孟子好像总是对的,而且越说越对;你本来以为自己是对的,只要孟子一开口,你一定是错的,而且越来越错。

孟子“抬杠式”的辩风,所向披靡。

除了因为母亲去世,回鲁国守孝三年;除了因为齐威王不接受“仁政”主张,在宋、滕、鲁、梁等国周游四年外,孟子一直在齐国。“ 士之仕也,犹农夫之耕也。 ” (《孟子·滕文公下》) 读书人出来任职做官,好像农夫从事耕作,是他的职业。他渴望得到机会。

齐威王去世,齐宣王继位。孟子多次和齐宣王论政。齐宣王可以把“卿大夫”职位授予孟子,但是,不接受、不推行孟子的“仁政”主张。

[古文原句]

予三宿而出昼。(《孟子·公孙丑下》)

[白话文]

我住了三天才离开昼邑。

第四天早上,牛车队离开昼邑。

孟子出齐国,经过宋国,回到邹国。属于他的日子,好像从来就没有到来过,但是,也好像从来就没有失去过。

孟子从此不出游,和弟子万章、公孙丑等设问作答,著《孟子》。