詩意的設計

[1]

——桑德羅·波提切利給但丁《神曲》的插圖

摘要: 波提切利爲《神曲》繪製的插圖稿本現在分别收藏于梵蒂岡圖書館和德國柏林國家博物館,擁有全面、豐富又深刻的研究史。此前的研究除了從技術層面分析波提切利繪製的圖稿,通常聚焦在插圖的淵源和來歷問題上,致力于恰當地評價波提切利爲但丁的詩歌繪製插圖時展現的非同一般的領悟力。至于波提切利爲1481年出版的《神曲》插圖本設計的銅版畫則關注少得多,而且僅有的關注也大多集中在年代斷定事宜。現在所有解釋都依靠瓦薩里爲波提切利撰寫的傳記,并且都傾向把傳記中那些捕風捉影和神乎其神的元素照單全收。本文的新穎之處在于把這兩套插圖都放在各自的語境之中來考察:銅版畫屬于一項商業出版投機項目(這有資料爲證,且波提切利參與該項目的相關資料爲本文最先引用);繪製的插圖稿本則屬于一個抄本製作項目。這兩套插圖的生産涉及的步驟和協議迄今爲止一直被人忽視,可是它們對我們理解波提切利的角色具有至關重要的影響。本文將説明波提切利要當作設計師來看,或者用意大利語説當作maestro di disegno[設計大師]。他爲其他行當的工匠提供了特定類型的圖稿,用以製作或製成其他材質的圖像。這種觀點將調整波提切利工作實踐的方向,也會重估波提切利的藝術造詣在藝術史上的地位。

關鍵詞: 波提切利 神曲 版畫 插圖 但丁

一、在這個神奇的天使的殿堂

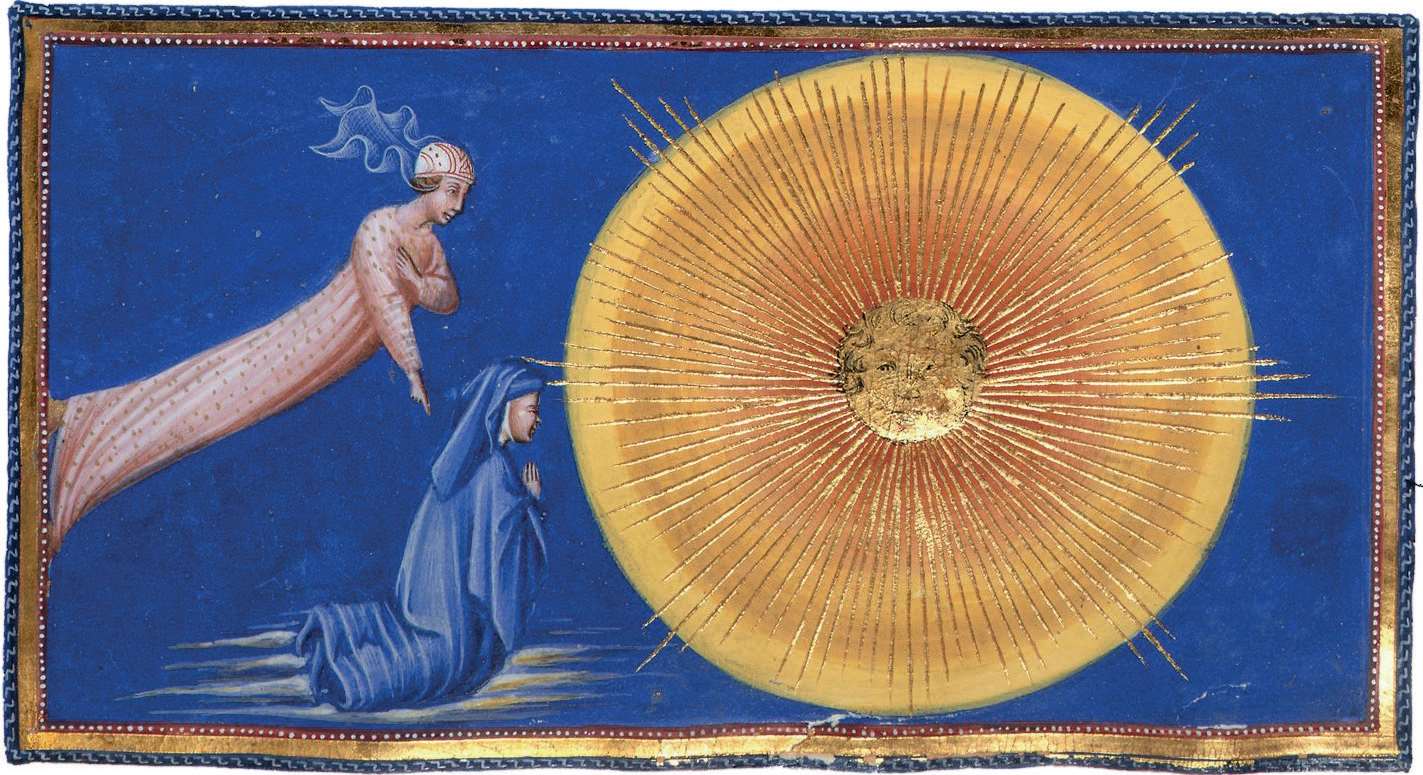

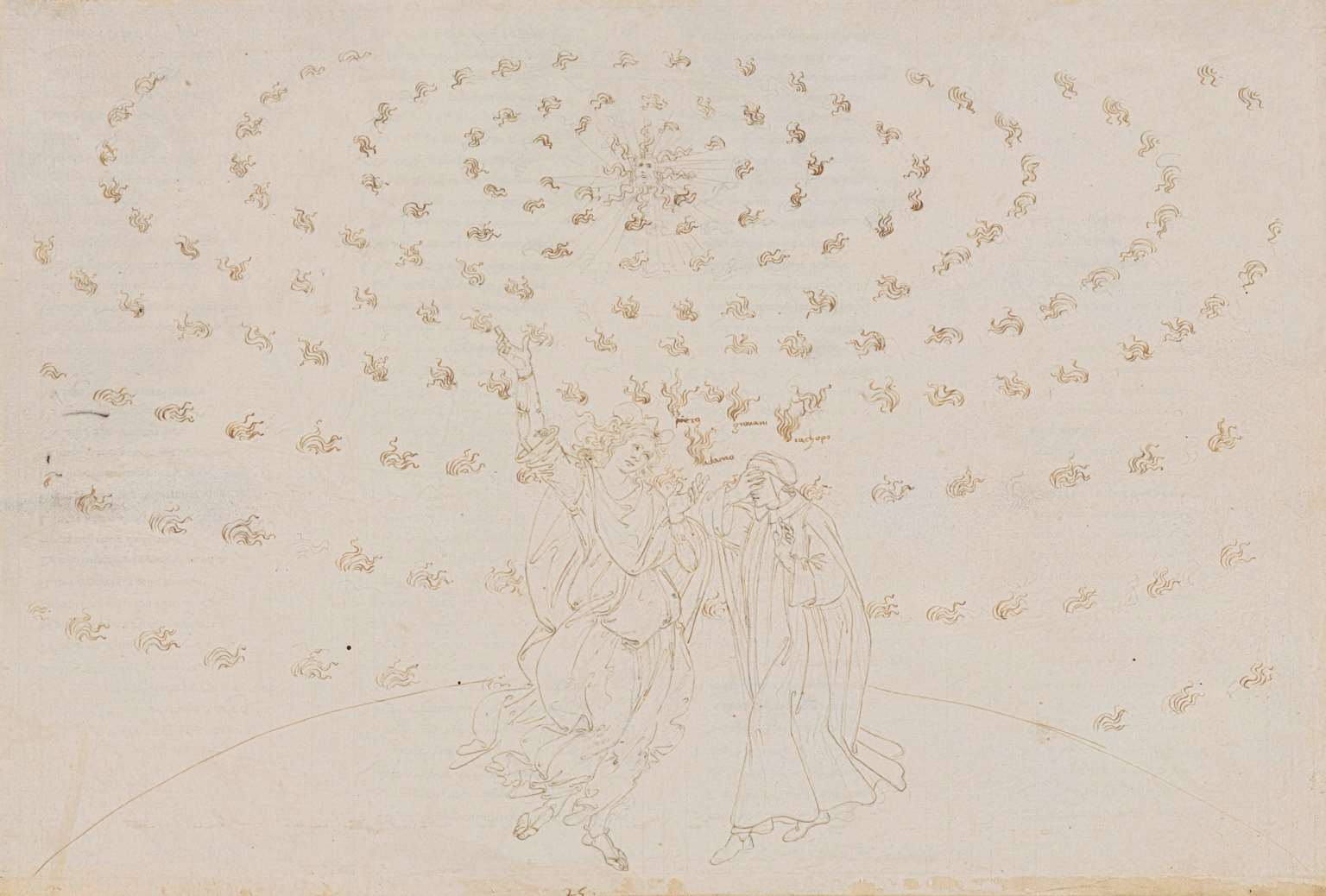

波提切利給《天堂篇》第28章的插圖在左下角有一個細節揭示了這位藝術家深刻地认同《神曲》的幻象詩學(visionary poetics)。榮耀的天使行列之中最後一排第四位天使手持一塊板或一本書,上面寫有朝向觀者打開的文字sandro/di ma/rian/o[桑德羅·迪·馬里亞諾](圖1、圖2)。但這位天使的目光却朝着但丁的形象。但丁正用手遮擋從原動天(Primum Mobile)射到眼前的亮光,他的思想順着貝雅特麗齊舉起的右臂上升到令人目眩神迷的高點。

波提切利刻畫的衆多接待但丁的天使之中,這位天使的關注點非同尋常。其他天使大都專心致志往上看,被上帝所吸引,就像但丁描述的那樣:Questi ordini di sù tutti s’ammirano[他們全都仰慕來自上天的秩序](行127)。同樣不同尋常的是,波提切利把他的名字放在了畫面裏。這樣的情况在他所有作品之中僅出現過兩次,另一次是用希臘文寫在畫面頂端。這幅畫現在以《神秘的耶穌誕生》( Mystic Nativity )之名爲人所知,收藏在倫敦的英國國家美術館。 [2]

在《天堂篇》第28章,但丁抵達了原動天并有幸在那裏第一次見到上帝:一個位于宇宙中央的發光點(行16至18)。繞着這個點有九圈火焰組成的圓環,它們距離發光點越遠,轉動的速度就越慢。這一章前三分之二的篇幅都用在貝雅特麗齊爲但丁化解他對現在看到的宇宙模型的百般困惑上,讓但丁的視綫從地上的圈層轉换到天上的圈層。到了收尾部分,貝雅特麗齊解釋了正在旋轉的天使智識的位階(行97至139),也就是天堂的位階。

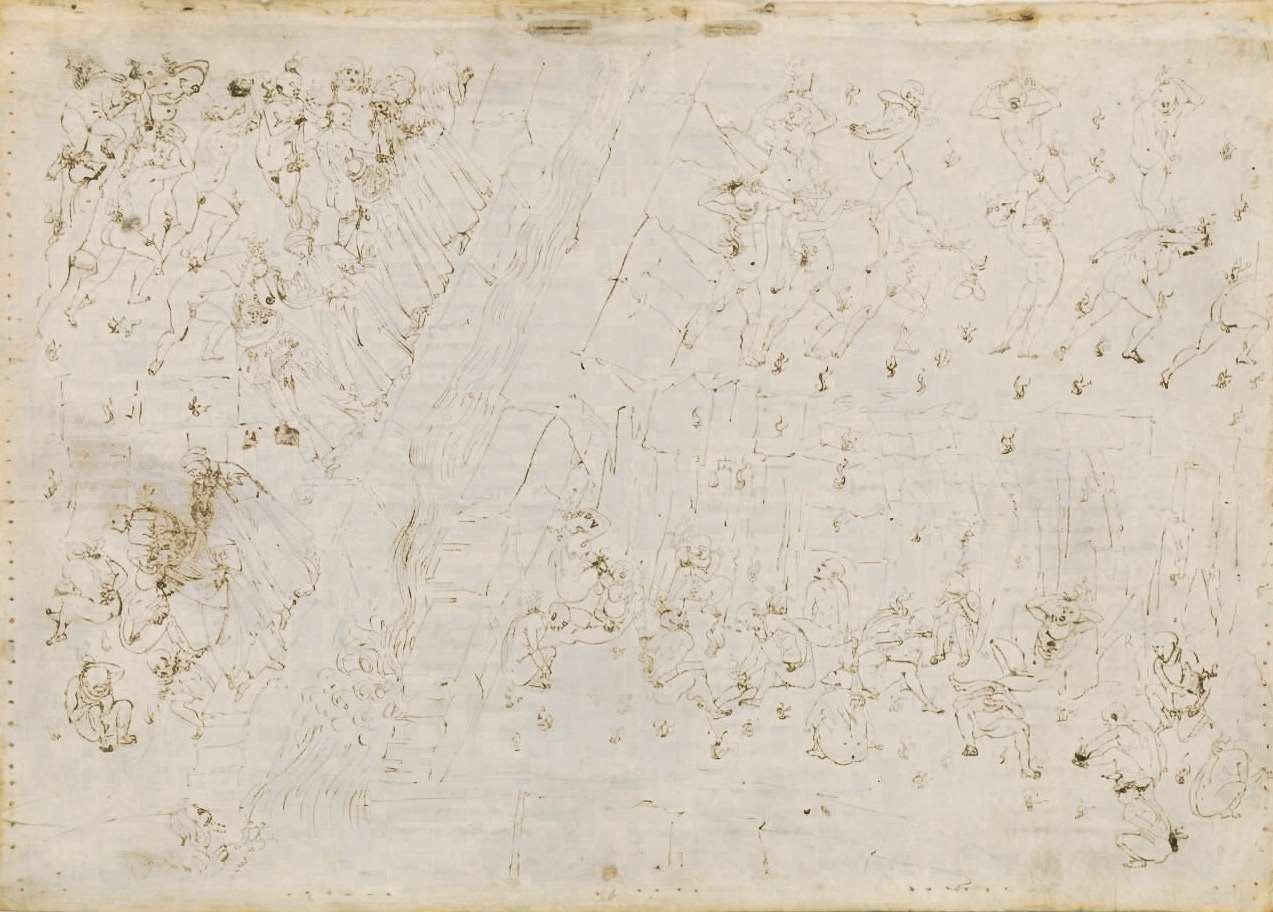

波提切利的圖稿把貝雅特麗齊和但丁放置到球形穹頂的中央,穹頂由不同級别的天使呈弧綫排列而成,爲但丁的比喻angelico templo[天使的殿堂]賦予了具體形式。天使紛紛朝着穹頂的最高处看,那個地方僅僅用鉛针笔(leadpoint)畫了草圖,很難看清楚,還没有上墨定型。貝雅特麗齊臉朝前,右臂向上舉,眼睛往高處看。這個姿勢把她的解釋的來源和性質以及連續性具體表現出來。她的左手撩著裙擺,這在波提切利的圖像語言中代表走路的姿勢。貝雅特麗齊擺出向前走的姿態,身上包裹的一層層衣料勾勒出體型,脚踝處裙裾卷起一個個細褶,舉起的右臂上有衣袖垂下來,這些加在一起顯示出貝雅特麗齊的優雅以及她本人的行動力。但丁站在她旁邊,身型比他深愛的、引領他的貝雅特麗齊要小不少:quella che’mparadisa la mia mente[她用至福充盈我的思想](行3)。他的左臂彎曲着舉到肩膀的位置,左手打開,手掌朝前,右手舉起到頭頂上方,呈現出一副茫然又震驚、正在被開示(illuminated)的樣子。

圖1 波提切利《天堂篇》第28章 第九天(原動天)柏林國家博物館藏

圖2 波提切利《天堂篇》第28章(局部)天使手持署名Sandro di Mariano的板 柏林國家博物館藏

波提切利描繪成群結隊的天使時,把他們呈現爲詩歌描述的圓圈形狀,從而展現出貝雅特麗齊敦促但丁去理解的那種存在于天堂每一個圈層及其特有的智識之間的mirabil[令人震撼]的協調(行73至78)。貝雅特麗齊引用聖保羅傳道時在雅典皈依基督教的戰神山議事會法官“亞略巴古的丢尼修”(Dionysius the Areopagite)作爲她的權威依據(行130至132)。波提切利爲插圖放樣時也按照丢尼修劃分的天使位階體系,把每一個級别的名稱標注在紙張的右邊(現在部分被裁掉了)。在這裏,波提切利讓繪畫的邏輯碾壓了他按照字面意義(literal)繪製插圖的模式,即便這種模式是他閲讀和表現但丁詩歌的主要特色。可是,這種改變同時也揭示了波提切利完全尊重詩歌文本的含義,讓他能把天使的位階區分開來并能準確地爲《神曲》的讀者也就是插圖的觀者把天使位階的各部分視覺化。就此而言,可以説波提切利的靈感來自貝雅特麗齊口中講的“丢尼修,他懷着極大的渴望,讓/自己思考這些秩序,爲它們命名和分類,就像我做的這樣”(Dïonisio con tanto disio/a contemplar questi ordini si mise, /che li nomò e distinse com’io,行130至132)。他也渴盼這樣去區分天使,以便激發觀者思考。

把天堂描繪爲天使組成的拱圈形狀是一個通例,在其他藝術家的作品中早就有了。尤爲值得注意的是波提西尼(Francesco Botticini,1446—1498)1475年左右爲聖皮耶爾·馬焦雷教堂的馬泰奥·帕爾米耶里(Matteo Palmieri,1406—1475)禮拜堂繪製的《聖母升天》( Assumption of the Virgin ),現在收藏于倫敦的英國國家美術館。這幅畫繪製了不同級别的天使,組成的隊列密密麻麻,依據的文本是帕爾米耶里效仿但丁寫作的詩歌《生命之城》( Città di Vita )。波提切利自己的作品中也見到過這種造型。比如他在1490至1492年間爲聖馬可教堂的金匠行會祭壇繪製的《聖母加冕與傳福音者聖約翰、聖奥古斯丁、聖杰羅姆和聖埃利吉烏斯》( Coronation of the Virgin with Saints John the Evangelist, Augustine,Jerome, and Eligius ),現在收藏于意大利烏菲齊美術館(圖3)。不過要把天使的位階精確到這種程度,波提切利即便有模板,數量也不多,并且這樣的模板没有一個會是晚近的,更没有一個會在佛羅倫薩廣爲人知。 [3] 波提切利依照慣例把天堂的景象創造爲穹頂的同時,也爲它增添了自己的研究和想象力來匹配畫面和文本。他把第三位階的天使—坐在寶座上思考和維護上帝的權力與權威的“座天使”(the Thrones)—呈現爲手持鏡子(而不是更爲常見的杏仁),顯示了他對《神曲》的鑽研細緻入微。天使手持鏡子既回應了第28章開頭那個我仿佛站在鏡子面前的比喻,也預示了貝雅特麗齊在第29章結尾所説的至善投射到無數的鏡子化身千百億。

圖3 波提切利 聖母加冕1490至1492年 木板蛋彩畫烏菲齊美術館藏

這讓那個手持一塊板或一本書朝着但丁看得專心致志的天使顯得更加不同尋常,因爲這個行爲跟第29章的幾句詩直接有衝突。這幾句詩談論的是人類和天使的記憶力有差别,詩中説天使永遠不會把目光從上帝的臉上移開,這带來的結果是:“他們的視綫從來不會被/新事物攔截,他們也不需要回憶被打斷的思想”(non hanno vedere interciso/da novo obietto, e però non bisogna/rememorar per concetto diviso,行76至81)。波提切利爲這一章配的插圖中所有天使都把臉朝向上帝。那位在第28章的插圖中看向但丁的天使在整體結構中顯然是一個vedere interciso[視綫被攔截]并且concetto diviso[思想被打斷]的例子。

這種“被打斷”的注意力有一個理由可以解釋:這位天使事實上没名没姓,祂確切地説屬于天使位階之中最低的那一級。這也是跟人類最近的那一級,因此傳統上把祂們納入通風報信的spiriti[精靈]或者指派給個人當護衛的angeli custodi[守護天使]之類。這位天使可以被當作桑德羅·迪·馬里亞諾的護衛,那塊板或者那本書可以被當作守護天使保管的紀録人在世行狀的生命册,審判時作爲案卷呈遞。 [4] 這種情况下,生命册標志着波提切利的藝術造詣被直接呈遞給了詩歌中踏上朝聖之旅的主人公但丁,同時也直接呈遞給了構思這部詩歌的詩人但丁。

這種把作家跟畫家或者説把波提切利的期盼跟但丁的靈感聯繫到一起的特殊能力就是波提切利的想象力。波提切利憑藉這種能力創造出令人難忘的形象,哪怕是不可見的東西,他也有能力爲其賦予形式。對于但丁和爲《神曲》繪製插圖的畫家來説,不可見的東西—尤其是天堂裏的東西—是最讓人恐懼的任務之一。波提切利的題款標志着他具有高度的藝術自覺,同時也回應了詩人但丁對自己詩歌作品的性質、局限和成就的一再反思。它表現了同等對待不同藝術表現形式的希望。這樣敏鋭地、自我有意識地接受詩歌的構造同時又滲透到詩歌的構造之中,這樣把文字翻譯爲圖像同時又反思翻譯的過程,是波提切利的插圖獨一無二的特色。同樣獨一無二的還有他對朝聖者但丁幻象之旅叙事進程的忠誠。

波提切利設計《神曲》插圖的出發點是人類戲劇(human drama)。這種方式在概念上跟之前都不同。之前的插圖基本上都没有波提切利這樣的叙事廣度,往往選擇性更强,更片段化,哪怕最精心裝飾的情况也不例外。比如一部15世紀中葉在錫耶納爲阿拉貢、那不勒斯和西西里國王阿方索五世(Alfonso V,1396—1458)製作的《神曲》(現在收藏于大英圖書館)在第28章有兩幅“頁脚插畫”(bas-de-page miniature)。第一幅中,貝雅特麗齊盤旋在但丁上方,但丁跪在雲層上,前方是光—一個發射光芒的圓形,圓心爲一張天使(基路伯)的臉(圖4)。第二幅中(圖5)但丁位于觀者的左側,對着中間簇擁的天使沉思。丢尼修在右側,手中拿着他的著作《天使的位階》( Celestial Hierarchy ),仰着頭向上看聖父、聖子、聖靈三位一體的幻象。盤旋在但丁上方的貝雅特麗齊同樣也滿懷崇敬地望着這幅三位一體的幻象。這兩幅彩繪插畫雖然捕捉到了詩句的精髓,却不能带領讀者進入畫面之中體驗被圖像唤醒的感受。身形瘦削的貝雅特麗齊漂浮在但丁上方提醒我們注意她的角色,這遠遠比不上波提切利的作品中仙女一般的貝雅特麗齊,她在那裏像感嘆號一樣站在正中央。波提切利的貝雅特麗齊面朝觀者,這或許會讓觀者想起來piacer divin[神聖的愉悦]。但丁在第27章描述了轉向貝雅特麗齊viso ridente[微笑的面龐]來得到“神聖的愉悦”(行94至96)的方式:她的美引誘眼睛看見那種自然或者藝術都無法企及的幻象,然而吊詭之處在于,這種幻象只有通過藝術才能被人想起來,才能讓人無法忘懷。

圖4 喬瓦尼·迪·保羅《神曲·天堂篇》第28章飾金彩繪 約1444至1450年大英圖書館藏

圖5 喬瓦尼·迪·保羅《神曲·天堂篇》第28章飾金彩繪 約1444至1450年大英圖書館藏

二、精妙絶倫之物

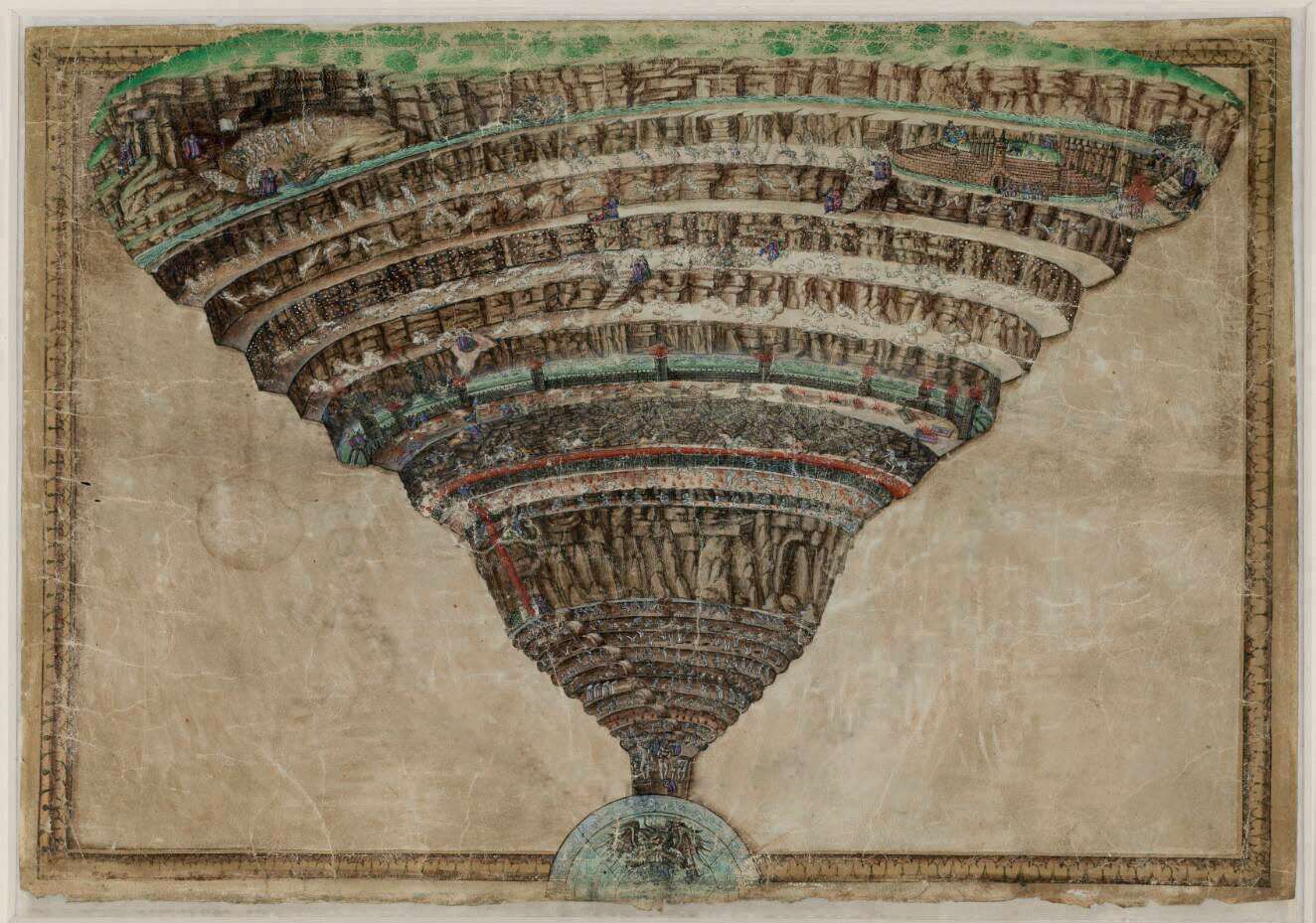

波提切利的“天使的殿堂”是存世92張皮紙(parchment)插圖的一張。這92張皮紙原本要用來抄製一部富麗堂皇的《神曲》全相插圖本(每一章配一副插圖),委託者可能是洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科·德·美第奇(Lorenzo di Pierfrancesco de’Medici,1463—1503),時間爲15世紀90年代。現在85張收藏在德國柏林國家博物館的銅版閣(the Kupferstichkabinett of the Staatliche Museen zu Berlin)。餘下7張收藏在梵蒂岡圖書館:地獄圖(正面)跟《地獄篇》第1章(反面),以及《地獄篇》第9、10、12、13、15和16章。 [5] 有七章的配圖亡佚了(《地獄篇》第2至6章、第11章和第14章)。有兩張带有《天堂篇》第32章和33章文本的書葉此前存放在柏林,現在丢失了。每一張圖稿的尺寸大約在32至32.5厘米×47厘米之間。除了少數例外,插圖一般位于皮紙光滑的肉面,文本在毛面。例外包括人稱“深淵地獄”(Voragine Infernale)的地獄圖和《地獄篇》第1章的插圖,它們位于同一張紙的正面和反面,其中《地獄篇》第一章的插圖在毛面。另外《地獄篇》第34章大魔鬼撒旦(行2)配圖的上半部分以及《天堂篇》第1章的配圖也都位于皮紙的毛面。

波提切利綜合使用了多種金屬針筆(metalpoints)勾勒草稿、確定輪廓,之後用墨水筆(pen and ink)描繪靈動優雅的綫條來細化它們。油墨顔色各種各樣,用的筆也各不相同,説明設計周期漫長。 [6] 從19世紀這組插圖重現于世開始,它們就被看作波提切利作爲起草人(draftsman)的代表作(當之無愧),但更恰當的做法應該是把它們看作一部彩繪抄本的初級階段,而這部抄本從未完工。《地獄篇》存世的圖稿有四幅已經全部或者部分敷加了顔色,包括“深淵地獄”以及第10、15和18章的插圖(圖6)。《地獄篇》丢失的插圖可能有些也上好了顔色,這也許就是它們被單獨抽出來的原因。

圖6 波提切利《地獄篇》第18章 第八層惡囊的第一囊和第二囊,懲罰皮條客、誘奸者和諂媚者 柏林國家博物館藏

甚少有人知道,這個抄本製作項目的起源被寫在半張紙上,夾在一部有關托斯卡納藝術家的生平和作品的筆記中。這部筆記是一位藝術愛好者在1540年前後收集的。此次结集還增加了三條關于波提切利的信息,其中一條評論説他dipinse et storio un Dante incartapecora al [oren] zo di p [ie]ro franc [ces]co de Medicj, il che fu cosa maravigliosa tenuto[爲洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科·德·美第奇的一部羊皮纸本但丁繪製了插圖,被視作精妙絶倫之物]。 [7]

形容詞maraviglioso[精妙絶倫]在筆記中出現多次,但是fu … tenuto[被視作]這種説法絶無僅有,這强烈暗示我們,但丁這部抄本只不過名聲流傳在外。此外還有一點,對于其他作品,編纂者在筆記里談論了它們從佛羅倫薩送出來或者拿出來之後流往何處,這進一步表明編纂者對這部抄本的具體所在地并不知情。另一方面,這條評論明確説這部抄本是爲洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科·德·美第奇(Lorenzo di Pierfrancesco de’Medici,1463—1503)制作的,靠他的贊助來烘托它的名氣,這不無道理却未經證實:這部抄本不在洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科已知的藏書之列。這就導向了一個假設,即他極爲看重這部抄本,看得高到足以讓他把這件寶物當作外交禮物,可能把它送給法國國王或者法國宫廷的高級貴族。 [8]

之所以認定是洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科委托波提切利參與這個别無僅有的、雄心勃勃的但丁項目,是因爲1498年盤點洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科位于特雷比奥和卡斯泰洛的宫殿和别墅里的物品時, [9] 波提切利的神聖作品和世俗作品都顯然在列。現在烏菲齊美術館收藏的畫作《春》( Primavera )和《帕拉斯和肯陶洛斯》( Pallas and the Centaur )當時都在洛倫佐的宫殿里。 [10] 這兩幅令人傾倒又新意迭出的作品規模龐大,跟洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科在文化上和政治上的追求一唱一和。它們給理想的詩歌之美賦予了圖像形式,響應了洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科的學術興趣,也響應了跟他相熟的人文主義者如波利齊亞諾(Agnolo Poliziano,1454—1494)、菲奇諾(Marsilio Ficino,1433—1499)等人的學術興趣。洛倫佐最早的老師之一人文主義者喬治·安東尼奥·韋斯普奇(Giorgio Antonio Vespucci,1434—1514)跟他长期交好,是波提切利的邻居。這個聲名卓著的家族(韋斯普奇家族)也有不少其他成員靠各種各樣的才能跟波提切利和洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科同時來往。這樣的鄰里關係很可能就爲波提切利成爲洛倫佐最喜歡的藝術家之一提供了幫助。 [11] 從15世紀80年代早期開始,波提切利開始持續爲洛倫佐效勞。那時候洛倫佐不過二十出頭,已經結婚成家并開始他自己的商業生涯。這至少一直持續到1495年秋天,當時波提切利和他的助手們爲洛倫佐在特雷比奥的别墅繪製了一個房間的壁畫。波提切利跟洛倫佐的關係親密到了足以讓米開朗琪羅委托他送信的程度:1496年7月,米開朗琪羅寫信給洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科,匯報他抵達羅馬初期的情况,寄出時委托Sandro delbotticello in Firenze[佛羅倫薩的桑德羅·德爾·波提切洛]代收。 [12]

彼此之間的親密和敬重强化了這部maraviglioso[精妙絶倫的]但丁抄本由洛倫佐委托波提切利製作的可能性。或者更確切地説,强化了洛倫佐讓波提切利介入製作一部意欲裝飾得富麗堂皇的但丁抄本的可能性:這部抄本的形制標新立異,對圖像和文本兼收并蓄,讓它們兩兩配對。之所以會想到這種方案把呈現但丁的幻象放在重中之重,很可能是因爲波提切利的干預。波提切利之前在1481年蘭蒂諾(Cristoforo Landino,1424—1504)評注的但丁《神曲》插圖本出版時,已經爲這個豪華的本子設計了銅版畫。那套爲這個印本設計的插圖受條件所限從來没有完成。這或許激發了波提切利,讓他渴望用更盛大的規模再次返回但丁的作品。

三、佛羅倫薩之名的第一縷榮光

但丁首次出現在波提切利的作品之中是以全身像(full-length portrait)的形式繪製在舊宫(Palazzo Vecchio)朝向吉利大廳(Sala dei Gigli)的門板上。爲這項木工活最終支付費用的人是朱利亞諾·達·馬亞諾(Giuliano da Maiano,1432—1490)和人稱“弗蘭喬内”(Francione)的弗朗切斯科·迪·喬瓦尼(Francesco di Giovanni,1425—1495),付款時間爲1480年12月9日。 [13] 但丁被展現爲頭戴桂冠的樣子,目光嚴肅地盯着一部他用左手舉起來的《神曲》,他的右手則指向這部書的開頭。其他屬于他的作品都裝訂好放在下面的書架上,爲他的偉大提供見證。彼特拉克對著但丁畫在另一塊對開的門板上。他們組合在一起站在這座發號施令的宫殿正中央,是佛羅倫薩文辭才略(eloquence)的權威代表,同時也展現出佛羅倫薩在設計和應用技術方面卓爾不群。至于波提切利,這件作品不但肯定了他的名望蒸蒸日上(跟但丁的名望捆綁在一起),還爲他擔任設計者與人廣泛合作提供了一個來自早期的知名案例。

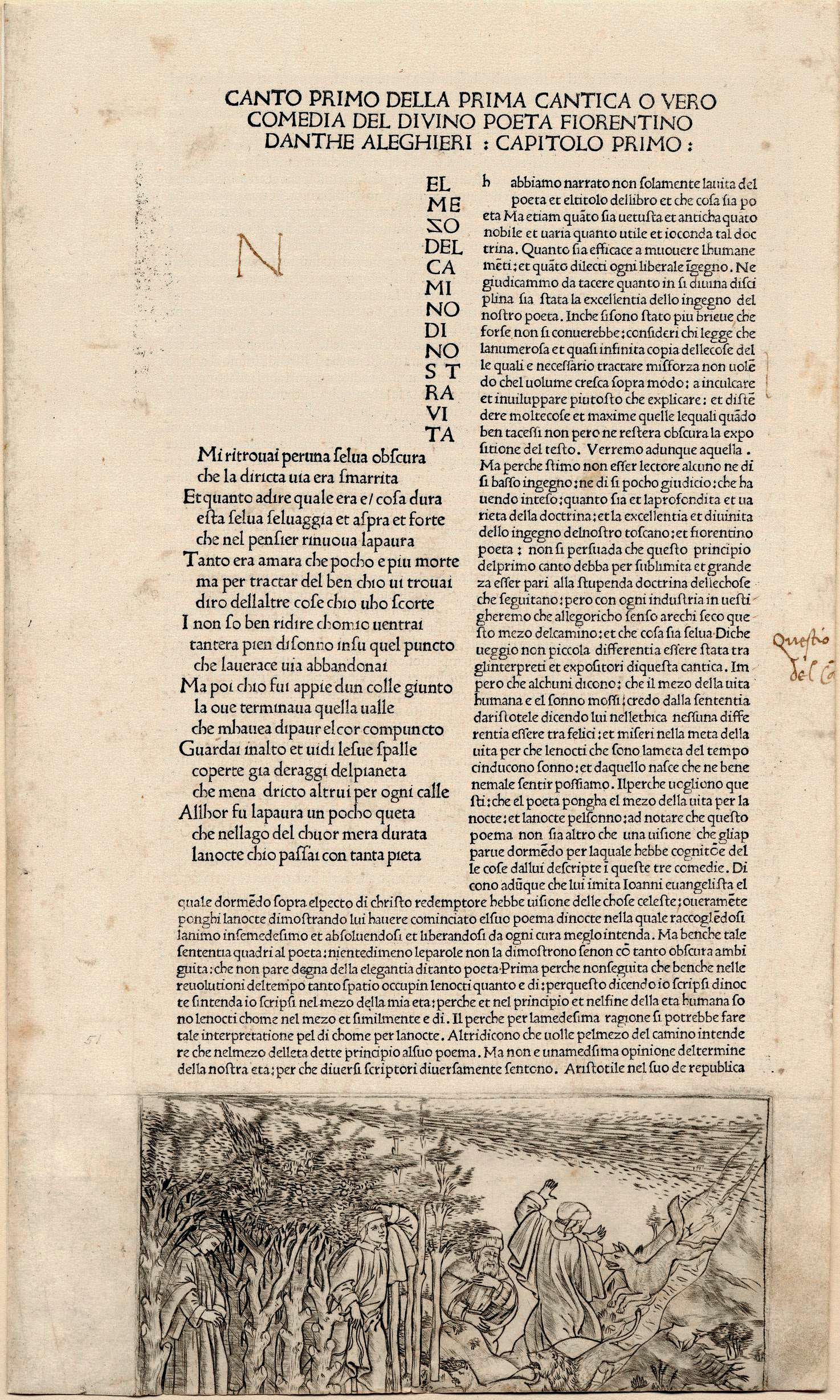

1480年12月24日,這兩扇門剛剛完工兩周之後,“知名學者”(lo egregio doctore)蘭蒂諾和印刷商尼科洛·迪·洛倫佐·德拉·馬尼亞(Niccolò di Lorenzo della Magna)合伙成立了一家公司,跟阿爾貝蒂(Leon Battista Alberti,1404—1472)的堂弟和繼承人貝爾納多(Bernardo d’Antonio di Ricciardo degli Alberti,1435—1495)合作出版带有蘭蒂諾“新編”注疏的但丁《神曲》。 [14] 貝爾納多爲這個項目出資總計360枚弗羅林闊金幣(fiorini larghi)。100枚作爲啓動資金并用于支付部分紙張費用,其餘用在支取花銷、印刷工匠的薪資以及storie[圖像]也就是插圖上。 [15] 這一合作條款證明storie[圖像]是這個項目不可或缺的部分。同樣至關緊要的還有速度:三家印刷坊要同時開工印刷,這在佛羅倫薩并不常見。合同還約定,印刷商尼科洛在約定時間内完成此書的印刷前,不得承接任何其他作品。八個月後,此書在1481年8月30日面世。

從合同和後續文件可以看出,這一版《神曲》以及爲出版它而撰寫注疏是一項商業風險投資行爲。蘭蒂諾即便不是主推者,也是主導者之一。他似乎已經認識到印刷術具有讓他的學識變現的潜力,也認識到捆綁上人們推崇備至的作家能够讓他聲名遠揚:但丁之後,他還分别出版了古羅馬詩人賀拉斯(1482年)和維吉爾(1488年)的評注本。這種三方合作關係絶非少見。類似這種“臨時”(ad hoc)成立的協議“公司”是意大利出版印刷業早期投機運作的典型特點。根據但丁《神曲》的出版合同,該書所得收益在貝爾納多收回初始投資後由合作方平分。因此這本書肯定不是官方正式委託出版,也没有得到洛倫佐·德·美第奇(Lorenzo de’Medici,1449—1492)或者政府領導層的資助,儘管它及時又妥貼地回應了政府領導層的需求,甚至不無機會主義的成分。實際上幾位合作方對這部書大獲成功非常樂觀,他們把印數定爲1125册,這在當時可謂極大。蘭蒂諾深信這部書對佛羅倫薩這座城市具有重要意義,因此他把這部書題獻給佛羅倫薩的“執政團”(Signoria),并鄭重地把它呈送給他們。 [16]

蘭蒂諾有針對性地迅速收集并整理了自己關于但丁的筆記和研究,利用他20餘年的講學成果以及他對但丁的深刻理解,回應帕齊陰謀挫敗之後佛羅倫薩人高漲的愛國情緒。 16 在前言中,他細數了佛羅倫薩在學術、藝術和商業方面的卓越成就,堅决恢復但丁在佛羅倫薩的公民身份,把他的地位拔高爲primo splendore del nome Fiorentino[佛羅倫薩之名的第一縷榮光]。 [17]

蘭蒂諾聲稱,他用一種恰到好處的規格把被祖國長期放逐的但丁迎回來了。 [18] 這部評注本的規格是對開,通常專門用于宗教禮儀或者法律文本。它在版式上爲每一章都預留了配圖—充當視覺提示—的空間,并且絶大多數歌章的開頭都預留了空間繪製飾金彩繪首字母。這讓這部印本足以比肩傳統的豪華抄本(deluxe manuscripts)。這樣大氣的一個本子意在超越此前其他地方印行的每一版《神曲》,因爲那些版本有許多粗野的外來詞(barbarie di molti externi idiomi)敗壞了但丁的詩句。至少蘭蒂諾在這個本子的前言和他對執政團的演説辭中説的話是這個意思。 [19]

《神曲》評注本的合同和版式預設的那一整套storie[圖像]只有19幅做出來了,是銅版畫。至多有三幅按原計劃直接印在書上,其餘都是印好後再貼上,有的根本就没有貼。19幅插圖全都有的本子非常罕見。 [20] 從瓦薩里爲波提切利立傳開始,解釋這部《神曲》只有部分歌章带插圖時,習慣上都用假設波提切利有拖拖拉拉的習慣來搪塞,把插圖零零散散歸咎到波提切利身上。瓦薩里在《波提切利傳》中説他把西斯汀禮拜堂畫好之後“馬上就返回佛羅倫薩,作爲一個熱衷哲學化的人(persona sofistica),他評注了但丁的部分作品并爲《地獄篇》繪製了插圖,還出版了它。爲了這件事他花了太多時間,導致他忽略了工作,讓生活陷入没完没了的混亂” [21] 。1481年夏天波提切利離開佛羅倫薩前往羅馬爲教皇西克斯圖斯四世(Sixtus IV,1414—1484)服務,返回時值1482年夏末秋初,這部書已經先行出版了。

事實上,雖然蘭蒂諾的《〈神曲〉評注》( Comento sopra la Comedia )成爲了標準典範之作,大受重視且廣爲流傳,但是它的出版却讓幾位合作夥伴飽受彼此訴訟的糾纏。出售和分銷的書籍配額,印刷商尼科洛、蘭蒂諾和貝爾納多之間隨着尼科洛在其他項目上耗資耗力以及1485年最終破産而關係生變,總合到一起解釋了他們書中的插圖爲什麽斷斷續續時有時無,爲什麽發行的本子銅版畫數量不一。必須要説明的是,印刷的本子也好,抄寫的本子也好,生産時常常預留用于裝飾的空間,而且書籍的裝飾没有完工的情况司空見慣。這批書不管storie[圖像]什麽狀况,都可以認定是成品。印刷術早期的書籍通常按需訂製。1481年呈送給佛羅倫薩執政團的本子采用皮紙印製就是一個顯著的例子。這部“呈送本”上没有銅版畫,但是開頭幾頁裝飾了金光燦燦的彩繪,采用了精挑細選的圖像,都跟佛羅倫薩這座城市息息相關。 [22]

即便書上的插圖參差不齊這個問題本質上不是波提切利導致的,瓦薩里把波提切利跟但丁的《地獄篇》聯繫到一起也是有理有據:它們的圖像設計带有不同尋常的叙事性,且19幅銅版畫中有一些跟波提切利後來在抄本裏爲《地獄篇》繪製的圖稿聯繫緊密。解析瓦薩里的話有助于我們立足于1481年《神曲》評注本倉促混亂的出版背景,評估波提切利的貢獻。瓦薩里把畫家波提切利描述爲一個persona sofistica[哲學化的人物],定然是在回應波提切利爲這部書製作插圖時那種既感性又理性的態度。同樣確切的還有波提切利爲這一版《神曲》figurò[繪製了插圖]的部分位于《地獄篇》開頭。可是這部書的注疏是蘭蒂諾做的,出版責任在尼科洛肩上。至于讓這一版《神曲》插圖不完整、不均衡的infiniti disordini[没完没了的混亂],也被一一記録在案:從1481年夏天這部書下印開始,糾紛馬上就出現了,出版商尼科洛自身也不斷出現財務困難。可是波提切利的事業却蒸蒸日上。

一向認爲,波提切利設計這批插圖花了好幾年的時間:公認時間在1481年(這部書的出版年)至1487年(布雷希亞版《神曲》插圖本的出版年,它的木刻插圖借鑒了1481版的銅版插圖)之間。波提切利在羅馬繪製西斯汀禮拜堂不在佛羅倫薩這件事,更可能影響的是繪製插圖的節奏,而不是出版的節奏。在書頁上印刷銅版畫需要走兩步,牽涉到兩種工藝:文本用活字凸版印刷,插圖要陰雕(intaglio)凹版印刷,這就意味著圖版要等文本印好後再印到散葉上。

1481年12月這本書的合約被合作夥伴們談好之後,波提切利很可能没過多久就開始了這個項目的工作,直到夏天他被宣召去羅馬時才暫停。他離開之後,這部《神曲》緊跟着就在8月出版了。離開佛羅倫薩之前,他至少應該提供了《地獄篇》前兩章的設計稿,到手之後它們就被印在了書頁上,有些本子還把第二章的插圖重複印在第三章的開頭(圖10)。這不是錯印,因爲這幅圖像展現的是但丁看見貝雅特麗齊(第二章的主題)和地獄之門,上面寫的文字per me[爲我]是第三章的開頭。可以合理推測,波提切利1482年秋天返回佛羅倫薩後,又拾起了這項任務,做成的銅版畫于是就貼在了某位或者幾位合作夥伴賣剩的本子上。1485年尼科洛最終破産停止運營印刷作坊後,這個項目才徹徹底底結束。可是即便設計流程在那一年終止了,印成的銅版畫應該還在繼續出售流通。

除了波提切利的延遲,出版的速度也要計算在影響版畫設計稿的供應、製作時限以及最終插入書中等諸多因素之内。從1480年12月24日至1481年8月,這個版本在八個月内印刷完成。這樣倉促的時限是合同明確要求的。這樣的合同也在很大程度上限制了波提切利在印刷完成之前製作一整套畫稿的時間窗口。對于任何一個藝術家來説,要在八個月的合同時間内創作一套符合要求的storie[圖像]都會手忙脚亂,除非他有樣本可以照搬,或者要表現的主題有一套巨細靡遺的説明。或許會有某位東拼西凑的畫師可以實現這種壯舉,但即便最擅長東拼西凑的彩繪師也要被人叠促連催才能做到這個地步。此外還有一事讓時間顯得更加緊迫:三家出版社不按《地獄篇》《煉獄篇》和《天堂篇》的先後順序印刷,而是同時開印。這必然會讓任何一位要重新爲《神曲》的100章詩篇賦予圖像形式的藝術家百上加斤。波提切利的選擇—可能遵從蘭蒂諾的告誡—絶無敷衍應付的意思,此外他手上還有其他重要工作。即便他對但丁頂禮膜拜并且認同這個項目的光輝使命,也根本不可能把其他工作擱置在旁。

波提切利的貢獻一定程度上跟蘭蒂諾相似:兩人都爲出版商尼科洛提供親自打造的稿本,由尼科洛組織物力人力把稿本轉化爲印本。在此之前,尼科洛已經跟雕刻版畫的工匠們打過交道。1477年他出版了一部禮拜用書《上帝的聖山》( Monte Sancto di Dio ),上面有三幅銅版畫直接印刷在書葉上。或許這個新創舉的成功激勵了他們携手重複這套出版流程,按照相似的創新思路把文本和版畫搭配在一起。

巴喬·巴爾迪尼(Baccio Baldini,約1436—1487)這個名字一向被關聯到那個按照波提切利的設計雕刻銅版畫的工匠身上。這種關聯的源頭出自瓦薩里1568年在《藝苑名人傳》第二版新增的版畫史一節。根據瓦薩里的記載,巴喬是一名佛羅倫薩金匠,他“不擅長設計,因此他做的所有東西都是基于波提切利的創造和設計” [23] 。將這種説法跟瓦薩里提到的波提切利爲《地獄篇》做的事連起來看,就常常會把這些版畫歸到巴喬身上。按照瓦薩里的描述,巴喬是有據可查1464年去世的金匠馬索·菲尼圭拉(Maso Finiguerra,1426—1464)的繼承者。瓦薩里的話還讓人們把一批風格上稱爲“精細風”(Fine Manner)的版畫都歸到巴喬身上。可是這位看似高産的金匠和雕刻工并没有留下多少可靠的痕迹。1529年瓦薩里在佛羅倫薩金匠貝爾納多·巴爾迪尼(Bernardo Baldini,卒于1574年)的作坊待過一段時間。或許他是受貝爾納多的啓發,在16世紀60年代以貝爾納多·巴爾迪尼爲靈感,增編《藝苑名人傳》的版畫師(printmakers)一節時編造了巴喬·巴爾迪尼這位幽靈匠人。 [24]

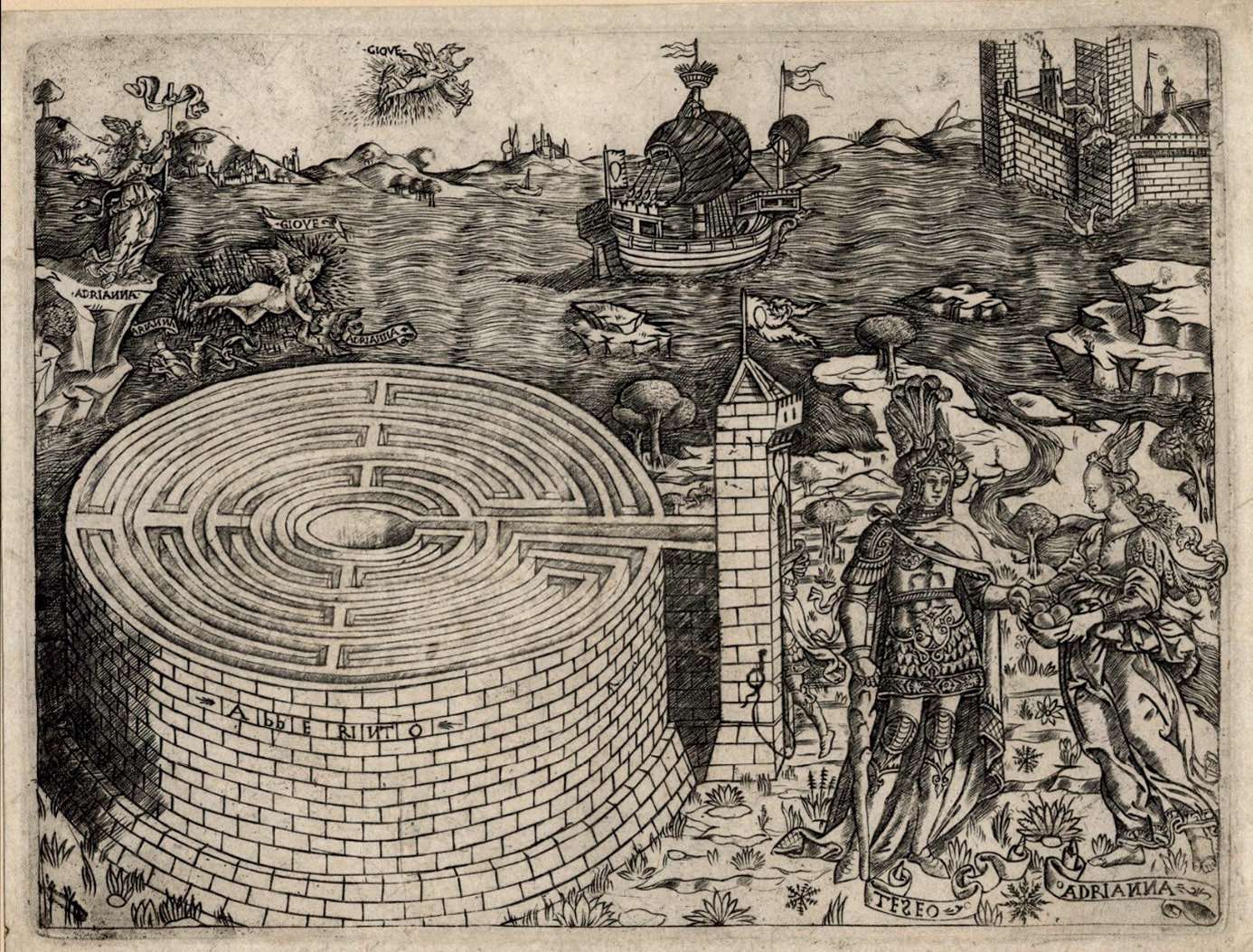

雖然巴喬的身份依然不明朗,但是菲尼圭拉及其追隨者的畫稿跟佛羅倫薩版畫生産(printmaking)早期的不少版畫確有共通之處。這批版畫始于15世紀60年代,一直持續到蘭蒂諾的《〈神曲〉評注》出版乃至之後。跟1481版《神曲》的19幅插圖一樣,這批畫稿和版畫風格相似,但不是同一種。 [25] 讓它們在繪畫上劃歸一類的是流暢、鋭利的繪製筆觸,創造的輪廓跟用淡墨渲染模擬圖像内部體積時使用的光影分區一樣清晰明確。菲尼圭拉和他的追隨者們的畫因爲繪畫技巧系統化、甚至公式化特點而爲人熟知。遵照這種繪畫技巧不單單可以創造出有識别度的畫坊風格,其精確性、清晰度以及穩重的綫條感還可以很容易就轉移到金屬刻版上,并最終轉化爲方興未艾的版畫藝術。這種轉化清晰地體現在統稱爲“精細風”或者被歸到模模糊糊的巴爾迪尼名下的那類版畫上,其中就包括爲《〈神曲〉評注》製作的插圖。這類版畫的特色在于輪廓綫條刻得深入,陰影綫用得精細、緊密,通過明暗對比和陰影呈現出淡墨渲染的效果。

考察《神曲》的插圖時,至關重要的是注意圖像被“調和”(mediated)的方式。“調和”既在技術意義上指從一種媒介到另一種媒介—從繪畫到版畫,也在風格意義上指雕刻工匠的手法。《地獄篇》插圖場景的人物跟早期在佛羅倫薩印製的版畫人物比起來,很容易就可以發現他們都面部凹凸崎嶇,鼻子刻成了方的,身體粗短,衣物綫條鋭利。像這樣的慣例和圖式都源自菲尼圭拉的作坊,配套出現的岩石、枝葉、樹幹和流水之類的圖案也能在《神曲》插圖中對應找到(圖7、8、9、10)。不過雖然慣例始終如一,執行上還是存在差異。這説明負責這項工作的匠人不止一個,他們根據各自的習慣和技術水平轉化并完善了畫稿。 [26] 《地獄篇》第3至19章的插圖有兩種狀態,這表明它們廣受歡迎,也意味着圖版在生産過程中更新過,一定程度上被修改了,因此最終得到的圖像離波提切利的畫稿又遠了一步。

圖7 農神薩圖恩 約1464年大英博物館藏

圖8 依照波提切利《地獄篇》第9章斯提克斯河和狄斯城 銅版畫 第一種狀態 大英博物館藏

圖9 克里特迷宫與忒修斯和阿里阿德涅的故事銅版畫 第二種狀態 大英博物館藏

圖10 依照波提切利《地獄篇》第2章但丁和貝雅特麗齊的幻象 第三章開篇前重複的銅版畫1481年 大英博物館藏

波提切利提供給刻工的畫稿可能采用了菲尼圭拉式的運筆、用墨和淡墨渲染技巧。這不單單是因爲他們熟悉采用這種技巧的畫稿,還因爲這樣的畫稿輪廓明晰且整體易于辨别,適合用以轉化到另一種媒介上。波提切利完全有理由熟知這種繪畫及其優點。菲尼圭拉家族跟波提切利所屬的菲利佩皮家族在博爾戈·奥尼桑蒂(Borgo Ognissanti)大街比鄰而居,馬索的父親安東尼奥(Antonio Finiguerra)1457年的納税申報單上有一條把波提切利的父親馬里亞諾(Mariano di Filipepi)和哥哥安東尼奥(Antonio)記入他的債務人(debitori)和債權人(creditori)之列。 [27] 同一年,馬里亞諾宣布他的兒子安東尼奥去跟一名金匠做學徒了,這讓人不由去想他應該是去鄰居菲尼圭拉家的作坊了。 [28] 後來安東尼奥從事的生意跟金箔匠(battiloro)有關。 [29] 瓦薩里聲稱桑德羅(波提切利)也被安排在一家金匠鋪,擅長處理黄金和鍍金。波提切利一生都偏愛鍍金裝飾和用金銀細絲工藝(filigree)製作輪廓,説明他跟這一行關係親近。 [30] 除了互爲鄰里和業務往來外,這兩家人還有姻親關係。桑德羅(波提切利)的大哥喬瓦尼(Giovanni di Mariano)娶了馬索的表姊妹做妻子。 [31]

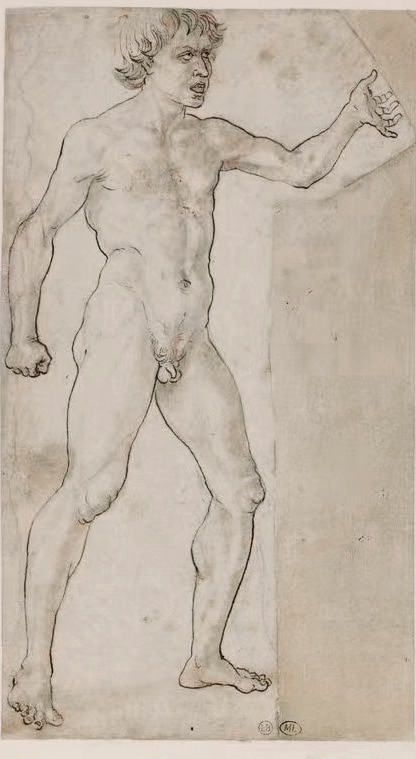

馬索和他的畫坊有無數的畫稿存世,表明這家bottega[作坊]用畫畫來訓練眼和手時做得既嚴格又勤謹。畫稿參照的模特有的裸體,有的穿着衣服,有的披着衣服,并且衣服樣式有古裝(all’antica)也有當代裝。不論是坐着、站着、躺着還是走路和睡覺,模特和作坊的助手們都是研究的對象,被定形在畫紙上(圖11、12、13)。有的甚至在自己畫畫時被當作觀察對象。畫稿中有頭和手,也有飛禽和走獸,姿態豐富,包括各種各樣的可能性。一旦掌握了它們,就可以用它們做新的設計,或是把它們當作畫室的範本。用的技巧通常是先用黑色粉筆速寫,然後再用墨筆確定輪廓,用淡墨渲染來製造明暗對比和塑造體積感。這樣嘗試把粉筆的猶豫摸索摸索跟墨筆的沉穩勾勒結合起來的繪畫方法,亦見于波提切利的畫稿,讓他的圖像輪廓表現出優雅又生動的特質。

圖11 馬索·菲尼圭拉 兩個站立的裸體 約1450至1460年 墨水筆,淡墨渲染,金屬針筆起稿 盧浮宫博物館藏

圖12 馬索·菲尼圭拉 坐立的青年 約1450至1460年 墨水筆,淡墨渲染,尖頭筆和金屬針筆起稿 盧浮宫博物館藏

圖13 馬索·菲尼圭拉 裸體 男子 約1450至1460年 墨水筆,淡墨渲染,金屬針筆起稿 盧浮宫博物館藏

不論波提切利從馬索的畫坊習作中收集到了什麽,是直接學的還是間接學的,他都不可能忽視它們的作用和地位,因爲是它們奠定了馬索作爲maestro di disegno[設計大師]的名氣。 [32] 馬索被人叫去設計過其他不歸金匠製作的東西,同樣地,波提切利後來也爲細木鑲嵌(intarsia)、刺繡、陶瓷、版畫和抄寫本的彩繪提供過設計。

設計師與雕刻匠的分工透過插圖的圖像構思之中潜藏的連貫性得以顯現,儘管圖像的呈現時好時壞,有時候還粗製濫造。所有人都是指望波提切利的創造力。從來没有插圖畫家(illustrators)能趕得上波提切利把控叙事的能力。波提切利繪製《神曲》插圖的進路是綜合型(synthetic approach),遠遠超出了傳統抄本彩繪的片段型模式(episodic mode)。這表明波提切利對但丁的解讀浹髓淪膚,能够讓讀者追隨但丁踏上朝聖之旅進入地獄的深處。儘管蘭蒂諾的評注本護衛但丁返回了佛羅倫薩,但就公衆的普遍熟悉程度而言,但丁其實從來没有遠離這座城市。我們很容易就可以想像波提切利像他之前的學生以及時不時還一起合作的菲利皮諾·利皮(Filippino Lippi,約1457—1504)或貝内代托·達·馬亞諾(Benedetto da Maiano,1442—1497)一樣,自己也有一部首屈一指的《神曲》本子。 [33]

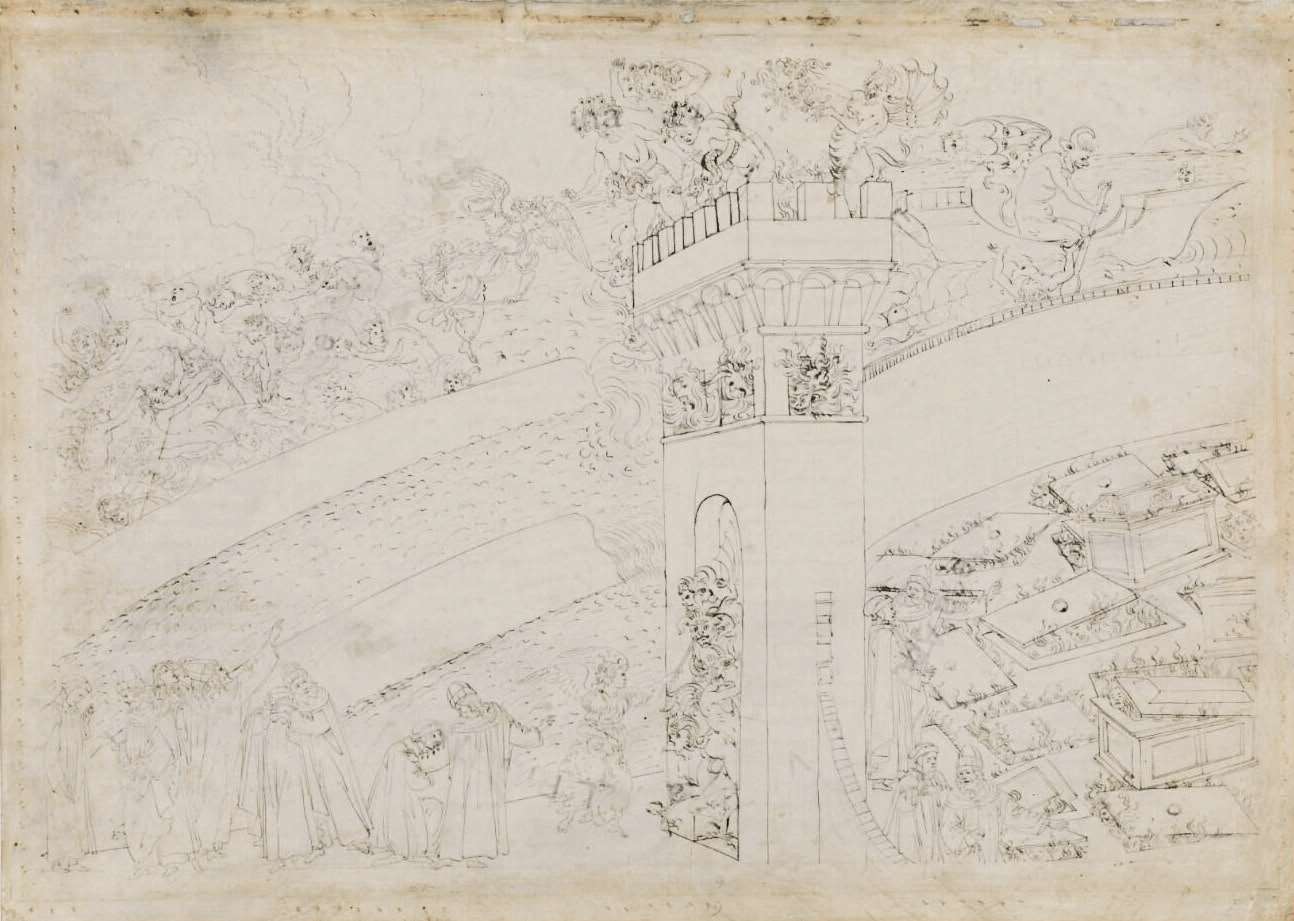

波提切利對《神曲》的細讀在最早爲評注本設計的版畫中顯然可見。即便這個本子爲圖像預留的空間有限,他也力圖表達出每一章的行動和情感基調。就這一點而言,波提切利走的路綫遠遠不止于提供視覺提示或者節選,而這些正是之前絶大多數《神曲》插圖的特色。波提切利的追求跟幾位合作出版《神曲》的伙伴若合符契。通過濃縮每一章的内容,他爲每一章提取一個能畫到小方框之内的戲劇性事件,作法之精巧令人歎爲觀止。想做到這一點,離不開他令人目眩神迷的運動技巧以及令人拍案叫絶的空間藝術。比如他對《地獄篇》第11章的刻畫(圖14),嚴格按照詩歌的描述把兩位詩人放在“巨大的碎石組成的高岸的最高處”,他們在那裏遇到了一個刻有字迹的“巨大墳墓”,維吉爾説他們要放慢往下走的速度以便適應難聞的臭氣。可是但丁不願意浪費時間。維吉爾回應道,他料定但丁會這樣,于是他開始描述地獄的布局,這也是這一章的主題。他們的對話—維吉爾的教導和但丁不時的困惑無措—被表現出來的方式也傳達出他們之間的關係深厚又親密,這種彼此之間的情誼是他們一同踏上旅程的情感動力。

波提切利對《神曲》的想像富有感染力,這從但丁在《地獄篇》第一章的形象就可以看出來,他被逐步表現爲三種存在狀態:垂頭喪氣、充滿希望和驚恐不安(圖15)。在這幅版畫的左邊,他被刻化爲深陷在“黑暗森林”(selva obscura,行2)之中,思想跟生活一樣都走上了迷途:低著頭,手臂蜷縮在腰部。接着往右,他從“荒蠻的森林”(selva savaggia)之中探出身,右手撩着外套的下擺,“沿着山谷的邊緣”(dove terminava quella valle,行14)邁步往山脚下走,左手舉在頭頂上方,因爲向遠處眺望看到了山頂而霎時間安定下來,“山坡披着”(spalle vestite)太陽的光芒(行5至17)。他仍然抱有希望,儘管馬上就有“一隻豹子,非常輕盈迅捷”(lonza leggera e presta molto,行32)攔住他的去路。亮閃閃的陽光從左到右穿過版畫的頂端,照射在山巔上的光束呈三角形,這不但在光學上按照當時的科學是準確的,而且還在幾何上跟陡峭的山坡行成了對照。但丁的第三個形象是一幅大吃一驚的樣子,只能看到他的背面,外套在身上晃,被一頭貪婪的母狼驅趕著往山下退。他此前已經碰到了一隻“高昂着頭并且飢餓難耐的”(con la testa alta e con rabbiosa fame,行47)獅子。巨大的維吉爾形象出現在靠近圖像正中央的位置,一臉嚴肅又滿腹思緒。他的位置在正中間預示了兩位詩人的相遇,也預示了他們要沿着一條艱難的道路繼續前行。

那條道路通往地下世界,要穿過很多密不透風又陰森可怕的空間。不過就《神曲》的描述和方向綫索而言,這條路綫繪製得十分精確。視角有很多,而且還是動態的。觀看者的視綫跟但丁這位朝聖者的角度一致,追隨但丁看地獄的恐怖景象在眼前展開。比如第16章聳立在燃燒的沙子組成的荒漠之上的河岡(圖16),被描畫成了一條陡峭的對角綫,弗萊格桑河(Phlegethon)順着河岡奔涌而下。版畫的下緣冒出來怪物革律翁(Geryon),畫中的他跟詩中一樣出現在結尾的地方。

圖14 依照波提切利《地獄篇》第11章第六層地獄,維吉爾解説地獄的構造 銅版畫 第二種狀態 約1481至1485年 大英博物館藏

圖15 依照波提切利《地獄篇》第1章銅版畫1481年 大英博物館藏

圖16 依照波提切利《地獄篇》第16章第七層第三環,但丁跟維吉爾站在弗萊格桑河岸上,懲罰鷄奸者,革律翁出現 銅版畫 第二種狀態 約1481至1485年 大英博物館藏

這些版畫讓觀看者跟維吉爾和但丁同行,借助一幅幅獨立的小場景和一幕幕扼要鈎元的景象,觀察兩位詩人的行爲、反應以及他們彼此之間、他們跟亡魂之間的對話。波提切利的插圖緊扣《神曲》這部詩作的戲劇範圍(dramatic scope),同時又呼應著它的章節結構(episodic structure)。出版合作伙伴之間的法律糾紛打斷了波提切利爲他們的事業做出的貢獻。對這位藝術家來説,這或許是一個挫折,但絶不是失敗。《〈神曲〉評注》獲得了長足的成功,爲蘭蒂諾贏得了持久的聲譽。爲這個版本製作的版畫是一種技術創新,它跟藝術創新(artistic invention)有關,也跟藝術家的身份創新有關—于波提切利而言,他變成了設計界的但丁(the Dante of design)。

四、可見的交談

這批合伙印製的插圖雖然没有全部完工,却給波提切利提供了一個機會去證明詩人的工作和畫家的工作之間多有相近。此外,這批插圖還給波提切利一個强烈的動機去參與并推動一個更加尊貴的項目—爲但丁製作一部插圖富麗堂皇的彩繪抄本。

假如我們接受洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科委托製作了這部抄本,那麽15世紀90年代上半葉會是他投資這一部奢華《神曲》本子的好時候。從風格上看這個時段對波提切利的繪畫也行得通。作爲“偉大洛倫佐”(Lorenzo il Magnifico)的堂弟,洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科在1492年“偉大洛倫佐”逝世之後也失去了庇護,開始在政治舞臺上展露頭角。即便被迫捲入當時的派系鬥争和外交陰謀,洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科也没有忽略藝術事務。他發起的許多項目中有一個是讓波提切利的作坊裝飾特雷比奥的别墅,還有一個是在卡法焦洛别墅創建陶瓷廠(生産的瓷器之中有些神話或者愛國主題的盤子依據波提切利的設計或者受到波提切利的影響)。 [34] 這一時期政治地位的提升以及對佛羅倫薩城市榮譽的强烈認同也爲洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科提供了慶賀但丁的好時機。但丁那時候被完完全全迎回了佛羅倫薩,被當作這座城市最有名的公民之一,也被當作這座出類拔萃的城市的一個光輝榜樣。

然而不論它是怎麽生産的(也不論藝術家和他的贊助人怎麽協商),這部抄本設想的那種把圖像與文本并置的作法可謂别出心裁,既限制了波提切利設計每一章插圖的方式,也牽扯到這部抄本的結構。爲了協調讀文和賞圖,這個本子的形制要仿照横向打開(opening horizontally)的曆書,把每一章的插圖放在詩文上方(圖17)。 [35] 佛羅倫薩没有這種書籍形制的先例,但是爲法國勃艮第的宫廷製作的豪華編年史書早已用到了這種形制。 [36] 這一類王室用品或許在佛羅倫薩不爲人知,但是它們的存在表明這種形制的抄本被製作過而且被視若珍寶。離佛羅倫薩更近的地方,教堂里唱詩班用的那種音樂書籍可以爲這種開啓規格提供樣例,但它們被使用和展示的方式是放置在特别打造的唱經臺上,這讓它們從物質上和功能上都不同于我們賴以踏入但丁幻象之旅的本子。

圖17 展現“曆書形制”的《神曲》仿真本

流行的地圖類書籍,古希臘地理學家托勒密的《地理學指南》( Geographia )和弗朗切斯科·貝林吉耶里(Francesco Berlinghieri,1440—1500)用三行體韵文編譯托勒密《地理學指南》推出的意大利文版《七天掌握地理學》( Septe giornate della geographia ),更可能是資料來源。因爲它們不僅僅打開時的規格跟但丁的抄本相近,被翻閲時要逢迎的眼光也是相似的。這種形制預設了觀看者會被全景的規模震撼,會專心致志地察看地圖,尋找和欣賞那些意味深長的細節。這類厚重的大部頭,不論尺寸、價格和派頭還是美不勝收的裝幀,都表明雙向打開(double opening)的但丁《神曲》規格不會讓人望而却步。此外這種摺頁也給波提切利最後爲《地獄篇》繪製的路西法(Lucifer)提供了先例:這幅插圖是一個令人訝異的“插頁”或者説是折叠式(圖18)。

貝林吉耶里常常稱地圖爲“圖畫”(picture)并從繪畫的角度書寫地圖製作的過程,這讓他的《七天掌握地理學》堪稱但丁《神曲》抄本的一個頗具啓發性的原型。《七天掌握地理學》首次在佛羅倫薩面世的時間是1482年左右,出版商跟1481年出版《〈神曲〉評注》的尼科洛·德拉·馬尼亞是同一人。此外當時還有兩部精美的寫本,一部獻給烏爾比諾公爵費代里科(Federico Da Montefeltro,1422—1482),現在藏于梵蒂岡圖書館;另一部屬于跟貝林吉耶里交好的“偉大洛倫佐”,現在藏于米蘭的布雷拉圖書館。 [37]

圖18 波提切利《地獄篇》第34章 路西法柏林國家博物館藏

《七天掌握地理學》的印本將大型地圖跟貝林吉耶里的意大利文俗語詩歌結合在一起,用韵文講述了主人公貝林吉耶里跟一位不具名同伴七天環游世界的故事。這部作品用的格律跟但丁的《神曲》一樣是terza rima[三行體],并且顯然還模仿《神曲》的開頭,讓一位古代大人物現身來給他們做嚮導。托勒密親自從天上踏雲而來,讓人不禁發問他是神還是人(divin o huom),答案爲不是神也不是人:huom non sonio ne del superno regno[人,我不是,我也并非來自至高之國]。 38 貝林吉耶里的詩作穿插提及古代和當代的名人名事,引導讀者去看并去參加一場增長見識的旅程。視覺和語言相互交織,文本和圖像互相關聯,這讓《七天掌握地理學》跟波提切利給《神曲》的插圖方案不無相似之處。同樣相似的還有寬闊的開本尺寸。洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科無疑知道他的堂兄—也就是“偉大洛倫佐”—那部赫赫有名的《七天掌握地理學》寫本,并且他自己對地圖也很感興趣。1483年他向“偉大洛倫佐”借閲過一部托勒密的著作。 [38] 後來他也擁有一部托勒密《地理學指南》的彩繪抄本,尺寸跟但丁《神曲》的抄本差不多。 [39] 從這些書中顯然可以看到他對描繪已知世界輪廓的興趣,同樣的興趣也見于波提切利的插圖稿本之中。他遵從但丁巨細靡遺的描寫,描繪了另一個世界的地形地貌。

道德地理學(Moral geography)把地理文本的宇宙結構學(cosmography)跟《神曲》的宇宙化進程(cosmic progress)結合在了一起。波提切利花了很大氣力去爲但丁《神曲》中那場劃時代的旅程繪製地圖。他不但在《神曲》各章的獨立插圖中描繪了地貌,還爲《地獄篇》《煉獄篇》和《天堂篇》繪製了三張概貌圖。跟地理書籍開篇有球形投影圖一樣,波提切利用來打頭陣的第一張插圖是彩繪的地獄概貌圖,它把每一層的酷刑都展現了出來(圖19)。《煉獄篇》也有一個相似的概貌圖:第一章的插圖上部正中間(圖20)繪製有煉獄山,山上環繞七層階地,山頂是地上天國。它的門前有個三級臺階,門口守衛着一位天使。這位天使像《煉獄篇》第九章描寫維吉爾和但丁抵達門口時説的那樣(第9章行75至83),手上揮舞一把劍。也就是説,這幅插圖預告了他們實際抵達煉獄山大門之前的場景。《煉獄篇》第一章在插圖中把煉獄山的整體情况展示給了觀看者,可是畫中的人物但丁和維吉爾還没有看見它,《神曲》的文本也還没有明確提及它。煉獄山的圖像全都上了墨,也完全看得清,但是這幅畫的其他部分很多還在構思階段,只初步用金屬針筆畫了速寫。這讓細緻描繪的煉獄山更加惹人關注。

《天堂篇》第二章的插圖有古希臘天文學家托勒密的宇宙模型,引導觀看者把注意力集中到未來的東西(圖21)。宇宙的秩序不是貝雅特麗齊在這一章講述的主題。它在這一章跟在《天堂篇》的其他各章一樣,要靠逐步閲讀詩歌來把握。可是這張天堂概貌圖却的的確確爲讀者也是爲觀者提供了一種“航海圖”。詩人之前警告他們即將開往從未有人航行過的海域,如果他們選擇冒險前行就必須跟緊他,不脱離他的視綫(行1至15)。當波提切利肩負使命冒險前行時,他要對横跨在詩歌之中的空間格局了如指掌,也要忠實地呈現這種空間格局,顯然,他做到了。

不論源頭在哪兒,也不論它從哪兒獲得了形制的靈感,這部抄本的製作都不是隨意而爲,必定要遵循圖書貿易的既定程序。通常有一位cartolaio[紙筆員]負責提供皮紙張,協調抄寫人與彩繪師的工作,并且代表出資人監督抄本的製作。 [40] 儘管波提切利名聲赫赫,他也不過是這個專業團隊的一名成員而已。他在這裏專門disegno[設計],更確切地説,他負責設計storie[圖像]。

圖19 波提切利《地獄圖》梵蒂岡圖書館藏

圖20 波提切利《煉獄圖》第一章 柏林國家博物館藏

圖21 波提切利《天堂篇》第2章 但丁和貝雅特麗齊在第一行星圈(月亮天)貝雅特麗齊解説宇宙的秩序 柏林國家博物館藏

波提切利設計插圖的方式跟畫畫的方式一樣。常常大量使用尖頭筆(stylus)勾勒粗略的草圖,有些幾乎完全看不出筆迹,然後再用墨水筆描繪明確的輪廓。插圖中的元素没有明暗處理(shading)也没有加工渲染(working up),因此不是成品,没有變成一部諸如《繪圖佛羅倫薩編年史》( Florentine Picture Chronicle )一樣的插圖本(圖22)。儘管就呈現《神曲》的情節和效果來説,這套插圖可謂完整,但是它們也就是個大概,跟其他因爲這樣那樣的原因不得不中斷插圖彩繪的抄本草稿(underdrawings)差不多。 [41] 爲書籍繪製插畫(Miniature painting)是一項專

圖22 馬索·菲尼圭拉的追隨者《繪圖佛羅倫薩編年史》國王刻克洛普斯站在雅典城墙前 約1470至1475年 墨水筆 淡墨渲染黑粉筆起稿 大英博物館藏

業的技術,是一門當時在佛羅倫薩欣欣向榮的藝術。波提切利自己就跟兩位頂尖的書籍彩繪師相熟,他們是兄弟倆—蓋拉爾多·迪·喬瓦尼(Gherardo di Giovannidel Fora,1445—1497)和蒙特·迪·喬瓦尼(Monte di Giovanni del Fora,1448—約1533)。1491年他們跟多梅尼科·基蘭達約(Domenico Ghirlandaio,1448—1494)和達維德·基蘭達約(Davide Ghirlandaio,1452—1525)一起分擔了爲佛羅倫薩大教堂(Duomo)的聖·澤諾比奥禮拜堂(the chapel of Saint Zenobius)設計穹頂馬賽克的任務。 [42] 即便波提切利對他的設計圖樣如何敷彩着色有什麽直接興趣,他也没有受過繪製書籍插畫的訓練,更没有時間去繪製100幅書籍插畫。 [43]

話雖如此,他在這個項目的工作流程中享有優先權。有技術證據表明,他是第一個拿到這批皮紙的人,而且最初的計劃是先完成插圖(至少是設計),然後再把紙張交給抄寫者。 [44] 爲了標記每一章的插圖順序,許多紙上都有波提切利親手書寫的文字,有時候他用的就是每一章的第一句詩。這樣的批注可能爲他完成任務提供了指引,要是文本早就抄好了,根本不需要波提切利把它們加上去。然而似乎有人渴盼或亟须這部抄本,導致波提切利完成他分内的事情之前,它就被交給了抄寫人和彩繪師。不管發生了什麽,關鍵是要明白,只要文本抄寫全了,出資贊助之人(假定是洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科)就擁有了屬于他的《神曲》。抄本的彩繪遺留下來没有完成并不是什麽稀罕事,而且這樣産生的本子還是會被視爲成品并備受推崇。在這件事情上,波提切利的插圖畫稿本身就有足够的名氣。它們不但後來被稱許爲maraviglioso[精妙絶倫],還有一位注釋者複製波提切利爲《煉獄篇》第22章影射教會的寓言繪製的插圖樣式(motifs),仰仗波提切利的權威注解但丁在《地獄篇》第19章間接提及的巴比倫妓女和世界末日的(Apocalypse)七頭怪獸(行106至11)。 [45]

波提切利爲1481年出版的《神曲》已經細緻入微地解讀過《地獄篇》了。這也讓《地獄篇》成爲了他抄本插圖創作最早的第一部分。抄本中所有敷色的畫稿都屬于《地獄篇》。只有一幅《地獄篇》的插圖停留在用金屬針筆勾勒草樣的初始階段(第30章)。另外《地獄篇》第34章的兩幅插圖之中,第一幅上路西法的身體、左翼和部分其他細節没有著墨。《煉獄篇》第8章的插圖没有着墨,另外還有12章的插圖或部分或全部保持著金屬針筆草樣的狀態(第1、2、6、7、9、10、11、22、25、28、29、33)。《天堂篇》完成的情况也大差不差,只有第31章和第33章的紙上空白一片,什麽也没有。波提切利敏鋭覺察到但丁用風格把《神曲》的三個地界(地獄、煉獄和天堂)明確區分開來,可以合理揣想他的設計大體也會分别集中在《地獄篇》《煉獄篇》和《天堂篇》,用不同的叙事模式和構圖模式逐篇起稿。然而《神曲》各篇之内的插圖完成度也不一樣,説明波提切利工作時不是嚴格按照cantiche[篇章]内部的次序來進行。他的戰綫可能拉得很長,這無疑是因爲有其他任務而被迫中斷。

畫草樣時波提切利反覆描來描去,并且還修改多次。着墨時,他也時不時這樣做,説明他在創作過程中一直保持思考。它們還表明,波提切利關心的是圖畫叙事要忠實于文本,空間秩序要有效地、準確地把朝聖者們從地獄的深處來到天堂的至高之所的旅程展現在讀者眼前。這位藝術家一而再、再而三地爲設計下功夫,爲的是找到一套能把詩歌的情節和情感都表達出來的圖像語彙。這需要他發明一套極其生動并且極其多樣的身體手勢用語,還需要他給作爲人物的但丁和他的嚮導們之間的關係賦予視覺形式,給但丁和他遇到的角色賦予視覺形式。

圖23 波提切利《地獄篇》第16章 第七層第三圈 懲罰鷄奸者 梵蒂岡圖書館藏

模仿(Mimesis)在波提切利給但丁《神曲》的插圖中扮演雙重作用:一是有説服力地呈現靈魂複雜的存在狀態,二是邀請觀看者跟作爲人物的但丁一同踏上精神啓蒙之路。《地獄篇》和《煉獄篇》的圖稿把全景式的懲罰和懺悔場面跟集中在但丁和維吉爾身上的小場景結合在一起,從而實現了這一點。同時,它們還沿用并拓展了爲1481年的版畫發明的叙事策略。因此,舉例來説,《地獄篇》第16章的插圖改進并細化了版畫的構圖,把那個燃燒的沙子組成的荒漠展現爲陡峭向下延展的形式(圖16、圖23)。在這裏以及整個《地獄篇》中,地獄“濃厚又黑暗的空氣”(aere grosso e scuro,第16章行130)通過畫面的密度暗示出來:呼吸的空間被排除在外。在這張紙的上半部,鷄奸者在沙地上不斷穿梭飛奔,他們的身影在火焰中扭動糾纏。在下半部蜷縮的是放高利貸者沮喪的靈魂。但丁還没有看到他們,但是在他旅途的下一站,也就是第17章,他會跟他們相遇。類似這樣的預告在整套插圖中隨處可見,波提切利用畫面的同步來强調詩歌的連貫和氣勢。

《地獄篇》第16章開篇是朝聖者但丁回憶滚滚流向下一層的激流(’l rimbombo/de l’acqua che cadea ne l’altro giro[轟隆隆的水流,滚落到另一圈],行1至2)。這一章的插圖上,一簇簇像瀑布一般傾斜向下的波浪綫和螺旋綫從畫面的前三分之一處穿過。但丁和他的嚮導被描畫爲沿着terzo girone[第三圈]陡峭的堤岸小心行走的樣子,他們的一側是翻滚的河水,另一側是灼燒的沙子。這兩個人物作爲組合在這個頁面連續出現三次,依次對應這一章的三個片段或者三個部分。波提切利對詩歌的可視化靠的是追隨朝聖者但丁和他的嚮導們,看到作爲人物的但丁所看到的,響應作爲詩人的但丁所堅持的視覺感染力。 [46]

第一個片段位于頁面上端,但丁在這裏遇到了三個燃燒的陰魂。他們從其他被火燒得傷痕累累的鷄奸者身上挣脱出來,邊轉圈邊説話,臉一直轉過來朝着但丁的臉(行25至27)。詩歌把他們比喻爲渾身赤裸抹了油的摔跤手(行22至24)。他們在插圖上的動作像是怪誕版的美惠三女神,手牽着手不光彩地轉圈圈。但丁的姿勢是對話和傾聽的樣子,手臂抬起來掌心向前。這個姿態表現出他面對那些自曝身份來自佛羅倫薩的亡魂遭受的折磨時,舉止謙恭有禮。掌握亡魂的身份、處境以及對話的細節,依靠的是回憶或者閲讀詩歌文本。圖像對文字的這種依賴見于所有插圖,但是這并没有讓圖像成爲附屬品。插圖爲但丁體驗的這場上天入地的變革之旅提供了一個互補的視角。它們把詩歌中令人難忘的意象具體表現出來,把那些圖像銘刻在觀看者自己的記憶之中,作爲有意設計的圖畫跟構成這趟旅程的記憶動態平行。

《神曲》第16章的插圖第二次和第三次出現但丁和維吉爾這對組合時,展現了但丁按照維吉爾的指令移除了他腰上綁的繩子,之後維吉爾轉過身把繩子扔到了他們面前的深谷之中。但丁正確地意識到這是一個新的信號,很快會有東西出現。維吉爾看出了但丁的想法,對但丁予以肯定,之後出現的可怕又驚人的景象印證了但丁的想法:革律翁(Geryon)這個“骯髒的騙子形象”(sozza imagine di froda,第17章行7)出現了。革律翁的大鬍子臉和毛茸茸的爪子從畫稿的左下方伸上來。接下來的兩章中,這個怪物反覆出現,波提切利對他的描繪緊貼詩人在第17章的描述。

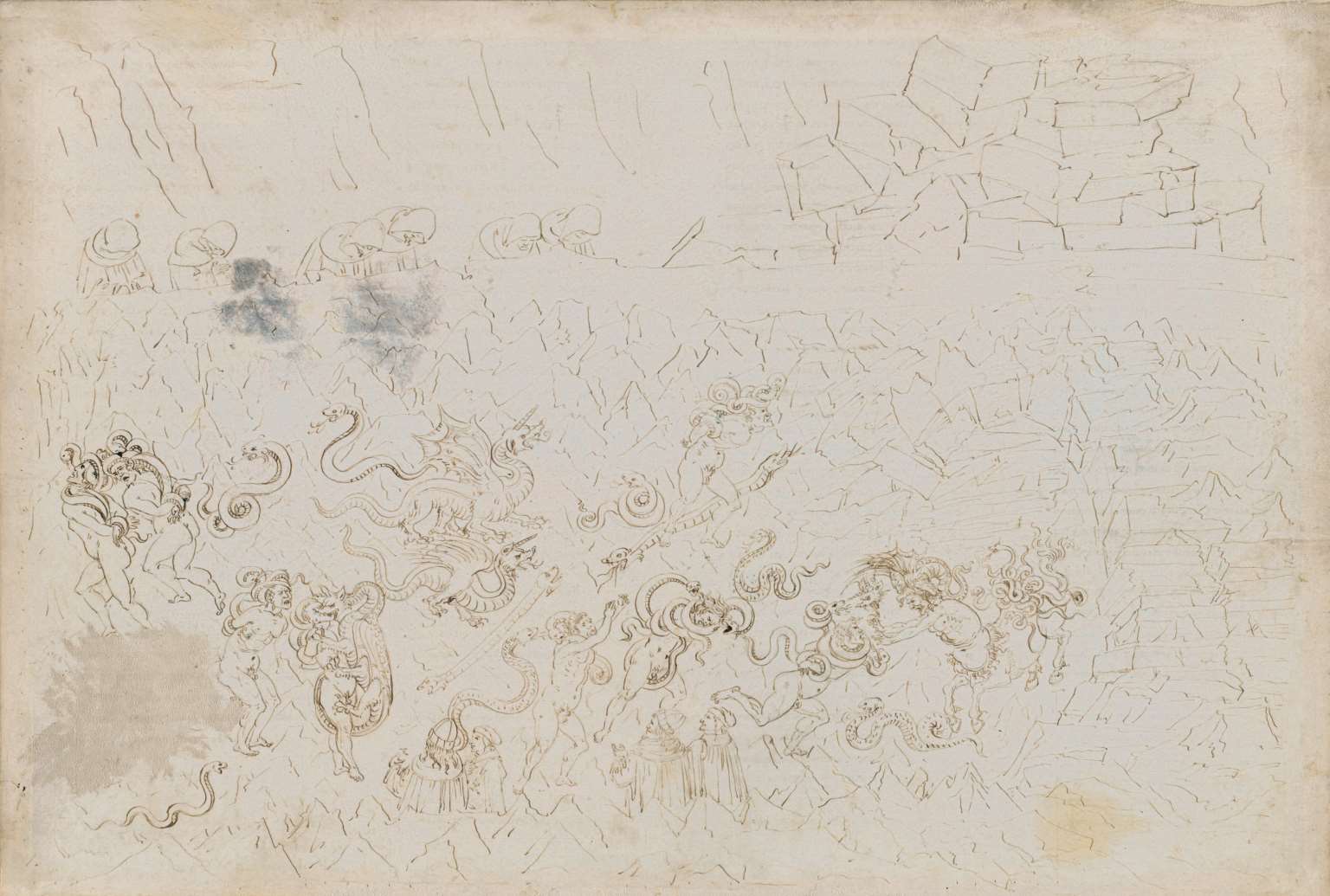

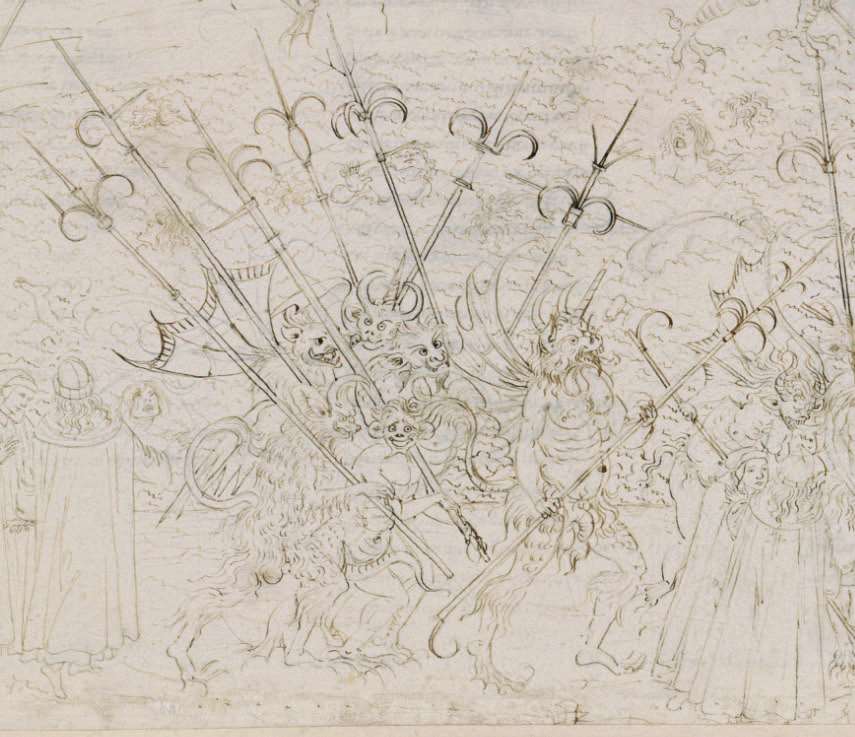

格里翁雜糅的型態呈現了一個變態的形象(imagine perversa,第25章行77),跟第25章那條纏在一位詐騙者身上并跟詐騙者融爲一體的恐怖六脚蛇一樣(第25章行50,圖24)。波提切利用畫筆描繪了一大堆諸如此類的變態形象,它們暴虐凶狠,居住在地獄之中,因爲但丁的召唤重現在世人眼前。有些是傳説中的怪物并且古代有傳承,比如第12章和25章那些半人半馬的肯陶洛斯(Centaurs),第9章的船夫佛勒古阿斯(Phlegyas)、復仇女神和美杜莎(圖25)。其餘的,不管有名字還是没名字,都是一幫暴戾恣睢并且一定程度上愚昧無知(因爲蠻不講理)的魔鬼形象。它們是波提切利發明出來的,爲的是讓人聯想到但丁《神曲》中那些拷打亡魂的施暴者。它們有的斜著眼直直盯着觀看者,比如第22章的插圖里咧着嘴正往畫面正中走的惡魔(圖26)。

除了發明魔鬼的形象,波提切利爲《地獄篇》的意象以及之後爲《煉獄篇》的意象賦予形式時必然也要體現受罰的、悔罪的陰魂。他們的懺悔通過赤身裸體表現出來。在波提切利之前,没有人畫過這麽多的裸體人物,也没有人爲游蕩在《神曲》中的魂靈找到這麽多姿勢。難怪年輕的米開朗琪羅會跟他交好,會如此推崇波提切利對人體形式的掌控力。《地獄篇》中受折磨的陰魂頭是秃的,身體還常常畸形,他們展現的狀態都在痛苦之中,包括嘶吼、盤繞、蹲伏、匍匐、向前彎、向後彎,令人信服又令人煎熬。相比之下,《煉獄篇》的魂靈用姿態證明了他們的謙卑、盼望以及對神聖之愛的頌揚。

從《煉獄篇》第一章開始,波提切利的插圖就把赤身裸體明確區分爲地獄式(hellish)和懺悔式(penitential)兩種。在圖中波提切利預先安排了一群魂靈快速下船的場景(圖20),這是要到第二章才發生的事。這群魂靈手臂高舉,昂着頭放聲歌唱,是一個歡樂的合唱團,這樣的合唱圖還有很多要過來。地獄是一個哀嚎的地方,但煉獄是一個歌唱的地方。但丁在這裏把他的詩歌跟聖經的詩句捆綁在一起(以此處爲例,《煉獄篇》第2章第43至47行化用了《聖經·詩篇》第113首[114]的開頭:In exitu Isräel de Aegypto[以色列人從埃及出逃])。

預告和重叠的情况常常出現在各章的插圖中。這對《煉獄篇》來説尤爲適合,因爲預告和重叠創造的圖畫節奏在這一篇裏跟旅行者越來越快的步伐一致,不斷加速。此外《煉獄篇》第一章的插圖也引入了魂靈在煉獄的基本動作形態。它們大多數情况下常常被展現爲向前沖或者朝前沖的樣子,跟《地獄篇》的陰魂截然不同,因爲地獄的陰魂動起來是逃跑的樣子。跟地獄里的大多數陰魂相比,煉獄里赤身裸體的魂靈的身體也被賦予了更强的存在感。哪怕他們的姿勢讓人回想起那些在地獄受罰的陰魂,他們的肌肉綫條也更清晰。舉例來説,不同于《地獄篇》第16章的圖稿上放高利貸者蜷縮在右下角痛苦難耐,《煉獄篇》第5章的畫稿上散布在懸崖邊的魂靈們懶洋洋的,姿勢鬆弛,表情和姿勢各具特色(圖23、圖27)。

圖24 波提切利《地獄篇》第25章 第八層“惡囊”的第七個囊:懲罰欺詐偷竊者柏林國家博物館藏

圖25 波提切利《地獄篇》第9章第五圈 復仇女神在塔上 佛勒古阿斯在斯提克斯河邊梵蒂岡圖書館藏

圖26 波提切利《地獄篇》第22章 第八層“惡囊”的第五個囊:懲罰貪污受賄者柏林國家博物館藏

圖26a 《地獄篇》第22章(局部)

圖27波提切利《煉獄篇》第5章 煉獄之前 柏林國家博物館藏

坐在但丁背後的陰魂被强調了手勢。他指着但丁大聲呼喊(行3),認出他是來自陽間的活人。這也是《煉獄篇》典型的身體詞彙。雖然這不是第一次也不是唯一一次用在圖稿中,但波提切利的的確確預示(或者可能影響了)未來一代藝術家:比如米開朗琪羅受命爲佛羅倫薩領主宫(Palazzo Signoria)議事廳(Council Hall)準備壁畫《卡希納之戰》( Battle of Cascina )時,相關畫稿的人物就用了一模一樣的姿勢來呼唤。 [47] 在這一章維吉爾責備但丁爲了回應呼唤放慢了速度,讓但丁左右爲難,不得不乖乖跟上去,走在他的嚮導維吉爾後面。維吉爾的勸告以及他們攀爬煉獄山接連中斷的情况,波提切利通過一連串小場景表現出來。他們在路上遇到了一句接一句唱《圣经》第51篇赞美歌Miserere[求主垂怜曲]的人们(genti … cantando‘Miserere’a verso a verso,行23至24)。他們也發現但丁没有投下影子,于是把唱的歌换成了一聲嘶啞的長嘆“噢”(in un‘oh!’lungo e roco,行26至27),其中還有兩個跑過來了解詳情(行22—30)。波提切利打造前景中發出驚嘆“噢”的人物時,參照了一尊當時廣爲人知的古代青銅雕像,時稱“恐懼的裸人”(ignudo della paura)。 [48] 跟他一同跑過來的同伴則很可能立足于對生活中真人的鑽研。波提切利不是一個解剖人體的藝術家,但是他的作品却把基礎建立在透徹地理解情感表達與身體動作之間的關係之上。這種關係可能相當自然,也可能高度抽象,還可能介乎自然和抽象之間。正是他對形式的認識如此純熟練達,他的繪畫實踐才能够跟當時的詩歌創作相輔相成,跟但丁的詩歌相得益彰。

因此毫不稀奇的是,波提切利的人物塑造和作品結構都跟但丁在《煉獄篇》宣稱的風格提升(elevation of style)互相呼應。插圖的氛圍從密閉變成了開闊。喧鬧擁擠的地獄被更加井然有序的煉獄取代。很多時候,插圖的一幕幕場景以優雅的漩渦式分布在紙張表面—soave[舒婉]又dolce[温柔]—看着跟讀起來更加甜美的詩句一樣,令人賞心悦目。圖上有大範圍的綫條,也有纖巧的圖案,比如第12章站在煉獄第三層的臺階上歡迎但丁的守護天使,那個“美麗的造物”(la creatura bella)兩個翅膀呈拱形,衣服上泛着細褶(圖28)。灌注在煉獄的魂靈身上的愛通過這位天使温柔的擁抱體現出來:天使把那個魂靈包裹在他的翅膀裏,從他的額頭上移除一個代表悔悟程度的字母(行88至97)。

圖28 波提切利《煉獄篇》第12章 第一層平臺,懲罰傲慢者,天使在通往第二層平臺的臺階上迎接但丁 柏林國家博物館藏

視覺化的複雜程度受到優雅和精心推敲的創作邏輯的控制。這從獻給(基督教)教會的勝利以及貝雅特麗齊乘坐“神車”(la divina basterna,第30章行16)到來的《煉獄篇》第29至32章得到充分證明。詩人但丁祈求繆斯女神幫他找到詩句去歌唱“要努力想像的東西”(forti cose a pensar,第29章行42)。這樣的詩句由一長串隱喻構成,它們肯定也是forti cose a disegnar[要努力設計的東西]。從第29章的插圖仍然停留在草就一半(half-sketched)的狀態似乎可以看出設計它們的難度。可是波提切利戰勝了困難,他把這個隊伍的軌迹安排成了在空中轉一圈的樣子(圖29)。每張圖上端有七條烟霧带被獅身鷹首獸格里芬(griffin)的翅膀刺穿,綫條結合了纖細的長綫和微微彎曲的波浪綫,雅緻又簡練,不但確定了隊伍的方位還穩定了構圖。這樣一個圖案豐富的畫面産生後,觀看者可以像“善良的維吉爾”那樣滿眼驚訝地向上看(con vista carca di stupor,第29章行56至57)。但是畫中的每一個元素也可以單獨欣賞和辨别。這樣不但可以看到詩人但丁描述了什麽,還可以看到人物但丁看到了什麽,觀察在他的身上發生了什麽。

圖29 波提切利《煉獄篇》第30章 地上天堂 貝雅特麗齊乘坐勝利的戰車抵達柏林國家博物館藏

五、因此這個面容繞着天空旋轉

體驗式焦點(experiential focus)在《天堂篇》的畫稿中得到强化。貝雅特麗齊和但丁的形象幾乎位于每一張插圖的中心。 [49] 但丁比之前的形象大了近兩倍,貝雅特麗齊的形象還要更大一些。天堂的幻象(celestial vision)取代了貫穿《地獄篇》和《煉獄篇》設計路綫的游蕩視角和片段式小場景,焦點變成了但丁和貝雅特麗齊。方位依然被有意識表現出來,但不再是地理地貌,而是天景天象。波提切利尊重詩人但丁對天空的布局,按照邏輯用行星圈(planetary spheres)跟閃閃的splendori[光輝]圈把貝雅特麗齊和但丁團團圍住。所謂“光輝圈”,指的是有福的靈魂。他們第一次出現在但丁面前是在《天堂篇》第5章,當時貝雅特麗齊對他們那種喜悦的光彩進行了解釋(圖30)。到《天堂篇》第23至27章但丁和他心愛的嚮導上升到恒星天時,他們站在一個由喜悦的火焰組成的同心圓構成的穹頂裏,visio dei[上帝的面容]是最高點(圖31)。到《天堂篇》第27至29章他們到達原動天(Primum Mobile)時,周遭是一個由天使組成的拱形殿堂(angelic apse)(圖1)。波提切利對最高天(Empyrean)的設想大多仍然是空白,部分被擦掉了,只有爲第32章預備的紙上靠近頂端正中央的地方留有基督、聖母瑪利亞和一位天使的形象,不過尺寸非常小。除了尺寸讓人迷惑不解,他們的用意跟這一章的主題“神聖玫瑰”(Mystic Rose)之間的關係也神秘莫測。

圖30 波提切利《天堂篇》第6章 第二行星天(水星天)柏林國家博物館藏

除了第28章對天使品級的構想外,波提切利没有爲《天堂篇》闡述的神學、教義和政治嘗試繪製任何插圖,即便這些構成了朝聖者但丁增長見識的精神啓蒙之旅的最後階段。相反他繪製了但丁因爲貝雅特麗齊充滿愛意的引導、對貝雅特麗齊的話語以及貝雅特麗齊引介的事物産生的熱烈反應。比如《天堂篇》第6章的圖稿中(圖30),他們的姿態仿佛是互相朝着對方小心翼翼地走去,衣服隨步伐輕輕揚起。光芒四射的火焰創造出視覺的脉動(visual pulse),燦爛奪目,令人眼花撩亂。但丁抬頭看向貝雅特麗齊,被她的美麗所吸引,手掌打開舉在胸前,一副興高采烈問候她的樣子。貝雅特麗齊向上看也向上指,表明那裏是但丁正在吸納的智慧的源頭。他們正在聽的聲音來自查士丁尼大帝(Emperor Justinian,約482—565),這一整章的叙述者都是他。他依照“天意歷史觀”(providential history)講述羅馬帝國的歷史,從司法和政治的角度一直講述到但丁的時代。

圖31 波提切利《天堂篇》第26章 第八行星天(恒星天)柏林國家博物館藏

比之前更加明確的是,《天堂篇》説話者的身份和言論都必須經過解讀才能被揭示。貝雅特麗齊和但丁的姿態爲揭示的過程提供了證明:但丁時而困惑不解,時而恍然大悟,時而欣喜若狂,時而不知所措,時而像第26章那樣,被即將點亮(啓示)他的光芒照得什麽也看不見(圖31)。他那位充滿愛意的嚮導,貝雅特麗齊,不論是直接回應但丁虔誠的目光,還是把但丁的目光指引到更高的所在,都被描繪爲優雅專注的模樣。自始至終,波提切利在視覺上都要求他的觀衆把目光聚焦在貝雅特麗齊和但丁的形象上,要他們跟但丁懷揣同樣的喜悦和渴望,正是憑藉這種喜悦和渴望朝聖者但丁才走到了“天堂,純粹的光,智慧的光,滿滿都是愛的光”(al ciel ch’è pura luce:/luce intellettüal, piena d’amore,《天堂篇》第30章行39至40)。

愛弥漫在波提切利繪製的《天堂篇》插圖,就跟《天堂篇》的文本弥漫着愛一樣。事實上,愛也爲波提切利繪製整部《神曲》指名了路徑。波提切利懂得這部詩歌的結構是對話式(dialectical),也就是説,他懂得但丁從物質轉换到默觀頓悟的方式是對話。朝聖者但丁對維吉爾的敬重以及維吉爾對他的悉心引導——他們穿越彼岸世界的地獄和煉獄這趟旅程的主題(leitmotif)之一,既表現在他們互相交换的眼神和表情上,也表現在各式各樣充滿關愛的解説姿勢上。

波提切利設計的《神曲》插圖不論物質上還是概念上都可以跟《神曲》的詩歌文本等量齊觀。抄本一頁接一頁的排布方式賦予了詩歌和圖像同等地位,抑或更確切地説,讓詩句和圖像相輔相成:插圖濃縮了朝聖者但丁一步步走向啓蒙的歷程。它們的焦點是主人公但丁從黑暗走向光明、從不解神聖之愛到理解神聖之愛的進程。波提切利的插圖要求觀看者必須也是一位讀書人。他要在視覺上跟進故事,同時也閲讀(或者回想)詩句,去聽詩歌的聲音,或者更確切地説,去聽每一場對話中每一個對話者的聲音。他要爲《地獄篇》的嘈雜同時體現在視覺跟語言兩個層面感到震撼,要聆聽《煉獄篇》里令人敬而生畏的聲響,要聆聽《天堂篇》里令人心醉神迷的音樂。當波提切利把他深思熟慮之後用尖頭筆起草的形式和空間格局確定下來的時候,他也一筆一劃地把這些旋律準確地融合并轉録到自己的畫筆之下。

瓦薩里把波提切利描述爲一個persona sofistica[哲學化的人物],説他把時間浪費在評注《地獄篇》上,導致自己的事業被拖到了混亂(disordini)的境地。我們上面結合1481版《神曲》插圖本的版畫已經分析過瓦薩里的描述了。他用sofistica[哲學化]來形容波提切利,是要把它當作貶義詞從負面的角度説波提切利對細微隱秘之處過于關注、難以自拔。可是這個詞也能把這個藝術家定性爲一個深入細緻賞析《神曲》的讀者。波提切利肯定有但丁的《神曲》,并且他很可能跟同時代很多人一樣,把《神曲》大部分都記在了腦子里。瓦薩里之言的真諦在于,他道出了波提切利對《神曲》的精神和文字都了如指掌。然而他的話有待澄清:《神曲》的評注是蘭蒂諾做的,disordini[混亂]存在于印刷合作夥伴之間。不能把波提切利納入《神曲》的評注者之列。他爲印刷本設計的版畫也好,爲抄本設計的插圖也罷,都没有表現也没有尋求解釋《神曲》隱含的寓意。這是蘭蒂諾那種博學多聞的闡釋者要做的工作。波提切利闡釋的模式是遵從字面意義(literal),這符合同時代的闡釋慣例,但丁在《饗宴》( Convivio )中奉行的就是這種慣例。 [50] 波提切利把但丁苦心經營的比喻以及玄之又玄的象徵大部分都忽略了。話雖如此,他那些“發聲的圖畫”(speaking pictures)精彩地實現了“可見的交談”(visibile parlare,《煉獄篇》第10章行95)這個概念。這體現在他爲第10章那些上帝精心製作的浮雕繪製的插圖(圖32),還更普遍地反映在他找到的跟詩歌的聲音相協調的代表性音調。 [51] 波提切利的插圖涵蓋了《神曲》大量的情感類型:急迫、悲慘、可憐、熱忱,偶爾還有滑稽(瓦薩里也記録了波提切利詼諧的性格,他喜歡拿弟子和朋友們開玩笑)。 [52]

圖32 波提切利《煉獄篇》第10章 第一層平臺,懲罰傲慢者 柏林國家博物館藏

關于1481年出版《神曲》插圖本的方案以及波提切利手繪《神曲》抄本各個部分在17世紀的意大利和19世紀的英格蘭重現于世之前的來歷、歸宿和命運流轉,仍然有很多東西等待發現。可是只要回到《天堂篇》第28章的插圖中波提切利那個懇切的署名,這兩個項目可以談的東西就都擺在了眼前。那就是波提切利把他自己的記憶融入了但丁《神曲》的記憶。受但丁的啓發和影響,他設計的圖像令人震撼又忠實于詩歌的真意(poetic truth),證明了他的藝術造詣。

(作者單位:紐約大學美術學院;譯者單位:美帝奇上海中心;收稿時期:2024年10月)

[1]

本文是魯賓教授應邀提供給本刊的專稿,擴寫自她2021年用意大利文發表的文章并新增了詳盡的注解。原稿爲英文,中文版從英文版譯出,意大利文版只有簡明的夾注和必要參考書目,出處見Patricia Rubin,“Poetico disegno: le illustrazioni di Sandro Botticelli per la

Divina Commedia

,”in

La commedia di Dante nello specchio delle immagini

, ed.Lina Bolzoni, Rome: Istituto della Enciclopedia Italiana,2021, pp.177-215。

一、in questo miro e angelico templo(《天堂篇》第28章,行53)

二、… cosa maravigliosa

三、primo splendore del nome fiorentin

四、Visibile parlare(《煉獄篇》第10章,行95)

五、Quinci rivolse inver’lo cielo il viso(《神曲·天堂篇》第1章,行142)

[2] 波提切利的題詞爲希臘文,翻譯過來説的是:“此畫繪于公元1500年末,時值意大利風雨飄摇之際。我,亞歷山德羅,歷亂之後乘隙繪製此畫,所據乃聖約翰《啓示録》第十一章魔鬼在世三年半期間出現在世界末日的第二樣灾禍。之後他(耶穌)在第十二章里被捆綁并且我們將會看到他像畫中這樣被埋葬。”見Martin Davies, National Gallery Catalogues: The Earlier Italian Schools , London: National Gallery Publications, 1961, no.1034, p.103。關于此畫的背景以及薩沃納羅拉統治佛羅倫薩带給它的末世論調,見Rab Hatfield,“Botticelli’s Mystic Nativity , Savonarola and the Millenium,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes LVIII (1995), pp.88-114。

[3] 關于呈現天使位階的案例,見 Angeli.Volti dell’Invisibile , exhibition, curated by Alessio Geretti,catalogue edited by Serenella Castri, Illegio, Casa delle Esposizioni, Turin: Umberto Allemandi, 2010,尤其是策展人傑雷蒂(Alessio Geretti)的文章:Gerretti,“Missus est angelus,”pp.11-25。關于天使位階從基督教早期(paleo-christian)到文藝復興時代的神學和圖像學,見Barbara Bruderer Eichberg, Les neufs choeurs angéliques.Origines et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge ,Poitiers: Centre d ’ Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, 1998; Meredith Gill, Angels and the Order of Heaven in Medieval and Renaissance Italy , Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2014。《神曲》中貝雅特麗齊解説時引用的“亞略巴古的丢尼修”指《天使的位階》( Celestial Hierarchy )一書。它出自公元六世紀一位新柏拉圖主義哲學家之手,現在以“僞丢尼修”(the Pseudo-Dionysius)之名爲人所知。《天使的位階》是該主題首屈一指的權威著作。它把天使的位階分爲九級,又將每三級分爲一組(triad),組成上、中、下三品,從高到低依次是:熾天使(Seraphim,撒拉弗)、智天使(Cherubim,基路伯)、座天使(Thrones);主天使(Dominations)、力天使(Powers)、德天使(Virtues);權天使(Principalities)、大天使(Archangels)、天使(Angels)。《天使的位階》收録在《丢尼修全集》( Corpus Dionysiaca ),又稱《丢尼修集》( Dionysiaca )。15世紀人們廣泛認爲這是公元一世紀聖保羅在雅典傳教期間改崇基督教的戰神山議事會法官丢尼修(狄俄尼索斯)的著作。比如菲奇諾(Marsilio Ficino,1433—1499)就在他的評注《神秘主義神學和神靈的名字》( The MysticalTheology and the Divine Names )中肯定了這種觀點。但是瓦拉(Lorenzo Valla,1407—1457)針對這種看法在《〈新約〉箋注》( Annotations to the New Testament )中提出了有説服力的反對意見。關于《天使的位階》的文本傳承以及它在15世紀的際遇,尤其是在佛羅倫薩新柏拉圖主義者中間的際遇,介紹見Marsilio Ficino, On Dionysius the Areopagite , vol.I, The Mystical Theology and the Divine Names , Part I, ed.and trans.Michael J.Allen, The I TattiRenaissance Library, Cambridge MA and London: Harvard University Press, 2015。

[4] 傳統上對“守護天使”(guardian angels)角色的理解,見Jacobus de Voragine, The Golden Legend , introduction by Eamon Duffy, Princeton: Princeton University Press, 2012。沃拉吉内(Jacobusde Voragine)在“大天使聖米迦勒”(St.Michael Archangel)那一章描述了位居下品的三個天使層級。每一級都有固定且有限的影響範圍,有些天使有“一個單獨交由他們負責的人,他們于是被叫做天使(Angels)”(頁590)。在“吾主降臨”(the Advent of our Lord)那一章,沃拉吉内有一段話更具警示性。他説接受審判的靈魂旁邊“將會有一位絶對可靠的證人,那就是被分配給他自己做護衛的天使。這位天使知道他做過的所有事情,并會針對他出示證據”從而讓他的罪過大白于世。“守護天使”的圖像見Agnes Thum, Schutzengel: 1200 Jahre Bildgeschichte zwischen Devotion und Didaktik , Regensburg: Schnell & Steiner, 2014, pp.168-70,其中提到“守護天使”(AngelosCustos)在最後的審判時手持一個卷軸或者一部打開的書,裏面記録了被带來接受審判的靈魂的事迹。

[5] 波提切利的圖稿從19世紀晚期開始全都引起了藝術史的關注,有大量對它們進行實質性討論的文獻。現在收藏于柏林的圖稿之前收録在德國學者瓦根(Gustav Waagen,1794—1868)編纂的《大不列顛藝術珍寶》( Treasures of Art in Great Britain )。它們那時是第十一任漢密爾頓公爵(William Alexander,1811—1863)的藏品,瓦根把它們大部分歸到了波提切利名下:Gustav Waagen, Treasures of Art in Great Britain: Being an Account of the Chief Collections of Paintings, Drawings, Sculptures, Illuminated MSS., &c.&c. , 3 vols.London: J.Murray, 1854,III, p.307。1820年之前它們是第十一任漢密爾頓公爵的父親亞歷山大·道格拉斯(Alexander Douglas,1776—1852)—也就是第十任漢密爾頓公爵—的收藏。可能是巴黎書商莫利尼(Giovanni Claudio Molini,1724—1812)把它們賣出來的。1882年這批插圖稿本跟其他珍貴抄本一道被第十二任漢密爾頓公爵(William Douglas,1845—1895)賣到了柏林,因爲痛失國寶英國媒體一派震怒。柏林博物館購得這部稿本後出版了仿真本,編者是館員李普曼(Friedrich Lippmann,1838—1903):Friedrich Lippmann, Zeichnungen von Sandro Botticelli zu Dante’s Goettlicher Komödie nach der Originalen im K.Kupferstichkabinett zu Berlin , Berlin: Grote,1887。隨着這部圖稿入藏柏林,對它的關注讓人們意識到梵蒂岡圖書館藏的一部雜抄,裏面有八張带有彩繪的書葉原本也是這套插圖的一部分,作爲柏林仿真本的增補得以出版: Die acht Handzeichnungen des Sandro Botticelli zu Dantes Göttlicher Komödie im Vatikan.Ein Supplement zu dem Codex im Kgl.Kupferstichkabinett zu Berlin , ed.Joseph Strzygowski, Berlin: Grote, 1887。梵蒂岡圖書館的彩繪抄本可以追溯至1658年瑞典女王克里斯蒂娜(Christina of Sweden,1626—1689)的收藏。它們其後流入時任樞機主教奥托博尼(Cardinal Pietro Ottoboni,1610—1691)之手。1689年奥托博尼樞機榮升爲教皇亞歷山大八世(Pope Alexander VIII),它們被他捐給了梵蒂岡圖書館。經過重新裝幀,這些彩繪書葉編入了梵蒂岡圖書館的抄本Reginense lat.1896,末尾有巴黎藏書家佩托(Alexandre Petau,1610—1672)的藏書標和識語,落款時間爲1632年。1908年英國學者霍恩(Herbert P.Horne,1864—1916)出版了一部精研波提切利的專著( Alessandro Filipepi commonly called Sandro Botticelli ),講述了這批圖稿已知的歷史并從整體和個體的角度都對它們進行了討論,見Herbert P.Horne, Botticelli: Painter of Florence ,introduction by John Pope-Hennessy, Princeton: Princeton University Press, 1980, pp.189-255。2000年和2001年三場分别在羅馬、柏林和倫敦舉辦的展覽把柏林和梵蒂岡的《神曲》圖稿匯聚到了一起。隨同出版的專門圖録對理解這批插圖及其背景來歷貢獻顯著,包含有詳盡的參考文獻。策劃這三場展覽的人是同一位(Hein-Th.Schulze Altcappenberg),但是羅馬的展覽圖録爲兩卷本,收録的文章跟柏林和倫敦的不同: Sandro Botticelli.Pittore della Divina Commedia ,ed.Hein-Th.Schulze Altcappenberg, Rome, Scuderie Papali al Quirinale, 2 vols., Milan: Skira,2000,文章作者爲Cesare Vasoli, Alessandro Cecchi, Antonio Natali, Sebastiano Gentile, Pietro Scapecchi.Giovanni Morello。柏林和倫敦的圖録文章相同: Sandro Botticelli.Der Bilderzyklus zu Dantes Göttlicher Komödie , ed.Hein-Th.Schulze Altcappenberg, Berlin, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz, 2000; Sandro Botticelli: The Drawings for Dante’s Divine Comedy , London, Royal Academy, London: Royal Academy of Arts, 2000, 作者爲Horst Bredekamp, Damian Dombrowski, Andreas Kablitz, Julia Schewski, Giovanni Morello, Peter Keller, Doris Oltrogge, Robert Fuchs, and Oliver Hahn。另見 Botticelli and Treasures from the Hamilton Collection , ed.Stephanie Buck, exhibition, London, Courtauld Institute of Art, London: Paul Holberton Publishing, 2016。

[6] 對繪畫技巧的討論見Doris Oltrogge, Robert Fuchs, and Oliver Hahn,“ Finito and Non finito .Drawing and Painting Techniques in Botticelli’s Divine Comedy ,”in Sandro Botticelli: The Drawings for Dante’s Divine Comedy , pp.334-41。

[7] Francesca Migliorini,“Botticelli’s Illustrations for Dante’s Comedy .Some Considerations on Form and Function,”in Sandro Botticelli (1445—1510): Artist and Entrepreneur in Renaissance Florence , ed.Gert Jan van der Sman and Irene Mariani, Florence: Centro Di/Istituto Olandese, 2015, pp.156-66,引文出自頁157,文本配圖在頁156。佛羅倫薩國家圖書館(Biblioteca Nazionale, Florence)的抄本Ms.Magliabechiano XVII.17因爲收藏地而被冠以Anonimo Magliabechiano[馬利亞貝基亞諾佚名本]之名行世。文本見Carl Frey, Il codice Magliabechiano , Berlin: Grote,1892, p.105。Bouk Wierda,“The true identity of the Anonimo Magliabechiano ,” Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz LIII (2009), pp.157-68論證稱韋基耶蒂(Bernardo Vecchietti,1514—1590)是這批筆記的作者,反對之前學者認爲是博爾吉尼(Vincenzo Borghini,1515—1580)這種觀點:Richard Stapleford,“Vasari and Botticelli,” Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz XXXIX (1995), pp.397-408。韋基耶蒂和博爾吉尼都跟藝術家和藝術聯繫密切,但説他倆是作者,誰都站不住脚。不論作者究竟是誰,他都對波提切利的作品感興趣,這批資料中見得最多的就是關于波提切利的筆記。

[8] 關于洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科資助這部抄本以及這部抄本的來歷,還有他對波提切利更寬泛的資助和庇護,概述見Simone Ebert, Botticelli– Signorelli– Michelangelo:Zur Kunstpolitik des Lorenzo di Pierfrancesco de’Medici , Italienische Forschungen desKunsthistorischen Institutes in Florenz– Max-Planck-Institut, Vierte Folge, X, Berlin and Munich: Deutscher Kunstverlag, 2016,來歷見頁227—8。西蒙娜·埃伯特(Simone Ebert)還過録并發布了1498年9月15日洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科和他的哥哥喬瓦尼的物産清單(城市宫殿以及卡法焦洛、特雷比奥、卡斯泰洛和菲耶索萊的鄉野别墅),盤點時間是9月14日喬瓦尼離世後,見頁354—415。埃伯特接著還發布了1503年洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科離世時分割給他的兒子皮耶羅·弗朗切斯科以及侄子喬瓦尼的物品清單,見頁421—33。另外她還發布了1507年4月12日洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科的女兒勞多米亞(Laudomia)過世時盤點的財産清單,見頁434—53。埃伯特注意到,儘管洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科收藏的所有書籍都有迹可循,但是這些清單以及其他文件中并没有波提切利圖稿的踪迹。關于洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科的親法傾向:1483年他作爲大使被派往法國參加查理八世的加冕禮。1494年他支持查理八世入侵意大利。1495年他作爲大使被派往那不勒斯慶祝查理八世攻克此城。1501年他在法國面見路易十二。

[9] Simone Ebert, Botticelli– Signorelli– Michelangelo: Zur Kunstpolitik des Lorenzo di Pierfrancesco de’Medici , pp.191-235充分討論了波提切利爲洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科和他的哥哥製作的作品。在他們兩兄弟擁有的藝術品中,波提切利的數量遠超清單中出現的其他藝術家。另見埃伯特(Simone Ebert)的清單,頁282—4,序號A3、A5、A6、A7(佛羅倫薩宫殿的作品);頁289—90,B13(特雷比奥别墅的作品);頁291,C7(在卡斯泰洛的别墅之中由波提切利和他的作坊繪製的壁畫)。

[10] Simone Ebert, Botticelli– Signorelli– Michelangelo: Zur Kunstpolitik des Lorenzo di Pierfrancesco de’Medici ,1498年清單,頁392:la camara terena alato ala camara di Lorenzo...Uno quadro di lignamo apicato sopra elletucio nelquale e depinto nove figure de donne e homini estimato 1100[底層那間挨著洛倫佐房間的厢房裏⋯⋯一幅木板畫,懸挂在木榻之上,畫中繪製了九個人物,有男有女,價值1100]以及Uno quadro di lignamo di sopra lusso di lantichamara nel quale e depinto chamilo con uno satilo est [imato] 140[一幅木板畫,奢華至極,挂在候客房,畫中繪製了卡米洛(誤寫,指古羅馬神話人物卡米拉—译者按)和一個薩提洛(誤寫,指薩提爾,古代半人半獸的怪物—译者按),價(值)140]。

[11] Karl Schlebusch, Giorgio Antonio Vespucci 1434-1514.Maestro, canonico, domenicano ,Florence: Edizioni Nerbini, 2017, chapter,“I Vespucci, i Filipepi e la cappella di famiglia,”pp.53-8:兩個家族的密切來往持續了幾十年,韋斯普奇家族委託波提切利製作藝術品,安東尼奥·韋斯普奇(Antonio Vespucci)是波提切利最喜歡的公證員。關于韋斯普奇家族對波提切利的資助和庇護,另見Andrew Charles Blume, Studies in the Religious Paintings of Sandro Botticelli , Ph.D.dissertation, Harvard University, Cambridge MA, 1995, pp.46-7。

[12] Il carteggio di Michelangelo , ed.Paola Barocchi and Renzo Ristori, 5 vols., Florence: Sansoni Editore, 1965-83, I, no.1, 2 July 1496, pp.1-2.

[13] 關于這扇門以及它在佛羅倫薩舊宫這座行政中樞的裝飾方案的背景,見Nicolai Rubinstein, The Palazzo Vecchio 1298-1532: Government, Architecture and Imagery in the Civic Palace of the Florentine Republic , Oxford: Clarendon Press, 1995, pp.59-61。關于但丁的形象被指認爲波提切利的設計,見Alessandro Cecchi,“Giuliano e Benedetto da Maiano ai servigi della Signoria fiorentina,”in Giuliano e la bottega dei da Maiano , Atti del Convegno Internazionale di Studi(Fiesole, 13-15 giugno 1991), ed.Daniela Lamberini, Marcello Lotti, and Roberto Lunardi, Florence:Franco Cantini Editore, 1994, pp.148-57, pp.152-3; Cecchi,“Maestri di intaglio e di tarsia,”in Arti Fiorentine.La grande storia dell’artigianato.Volume secondo.Il Quattrocento , ed.FrancoFranceschi and Gloria Fossi, Florence: Giunti, 1999, pp.214-49, 237-8; Cecchi, Botticelli , Milan: Federico Motta Editore, 2005, pp.164, 170。利皮(Filippino Lippi,約1457—1504)被認定設計了彼特拉克的形象。它有一幅素描草圖收藏在法國貝桑松美術博物館(Besançon,Musée des Beaux-Arts),被認爲是利皮的作品(inv.n.D 3112),見Patrizia Zambrano and Jonathan KatzNelson, Filippino Lippi , Milan: Electa, 2004, p.21, figs.5, 6。

[14] 參引合約le tre Comedie di Danthe chol chomento nuovamente composto dal soprascripto messer Cristofano[簽署人克里斯托法諾先生新編評注但丁喜劇三篇]。有關 compagnia [合伙公司]的合約以及接踵而來的糾紛文件,由博寧格(Lorenzo Böninger)發現并出版:Lorenzo Böninger,“Il contratto per la stampa e gli inizi del commercio del Comento sopra la Comedia ,”in Per Cristoforo Landino lettore di Dante.Il contesto civile e culturale, la storia tipografica e la fortunadel‘Comento sopra la Comedia ’,Atti del Convegno internazionale, Firenze 7-8 novembre 2014, ed.Lorenz Böninger and Paolo Procaccioli, Florence: Le Lettere, 2016, pp.97-118。關于貝爾納多·丹東尼奥(Bernardo d’Antonio)見同一論文集中另一篇文章:Luca Boschetto,“Ritratto di Bernardo d’Antonio degli Alberti,”pp.119-30。關于尼科洛·德拉·馬尼亞的事業、追求以及作爲出版商的際遇,見Roberto Ridolfi,“Contributi sopra Niccolò Tedesco,” La Bibliofilía LVIII:1 (1956), pp.1-14和“Le ultime imprese tipografiche di Niccolò Tedesco,” La Bibliofilía LXVII:2 (1965), pp.143-152。另見Lorenz Böninger,“I primi passi della stampa a Firenze.Nuovi documenti d’archivio,”in Edizioni fiorentine del Quattrocento e primo Cinquecento in Trivulziana , ed.Adolfo Tura, exhibition, Milan, Biblioteca Trivulziana, Milan: Comune di Milano, 2001, pp.6975; Paolo Trovato,“Il libro toscano nell’età di Lorenzo.Schede ed ipotesi,”in La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico , Convegno di Studi promosso delle Università di Firenze, Pisa e Siena.5-8 novembre 1992, 3 vols., II, Politica, Economia, Cultura, Arte , Pisa: Pacini Editore, 1996, pp.525-63 and in L’ordine dei tipografi , Rome: Bulzoni, 1998, pp.49-89。

[15] Lorenzo Böninger,“Il contratto per la stampa e gli inizi del commercio del Comento sopra la Comedia ,”Appendix I, p.112, Archivio di Stato di Firenze, Podestà, 5193 (Cause civili, quartieri S.Spirito e S.Croce, 2-24 giugno 1483), fols.891r-893r, 14 June:“Et più s’obliga el sopradecto Bernardo di prestare fiorini trecento sexanta larghi, de’quali danari se ne debba pagare fiorini cento larghi per l’arra et parte de’fogli, e’l resto che sono fiorini dugento sexanta larghi s’abbino a pagare dì per dì per le spese et storie et salari de’garzoni ha imprimere decti volumi et ogni spesa occorrente, come dirà el sopradecto maestro Nicolò, di che decto maestro Nicolò ne debba tenere diligente conto di quanto per decta opera si spenderà, che al fine che saranno impressi decti volumi debba darne buono conto.”[此外簽署人貝爾納多要出資弗羅林闊金幣360枚。這筆款項有100枚弗羅林闊金幣用于支付押金和部分紙張,其餘260枚弗羅林闊金幣用于支付每天的費用、圖像、印刷上述書册的匠人工資以及簽署人尼科洛先生未來要説的所有必要開銷。尼科洛先生要慎重保管上述作品需要的花費,對其進行妥善處理,確保上述書册印刷完成。]

[16] 蘭蒂諾對佛羅倫薩執政團的演説辭之後也由尼科洛·德拉·馬尼亞出版,已知有四份,見Cristoforo Landino. Comento sopra la Comedia , ed.Paolo Procaccioli, 4 vols.Rome: Salerno Editrice,2001, I, pp.107-12。另見 Sandro Botticelli.Pittore della Divina Commedia , I, catalogue no.6.25, p.258。給執政團的本子并不是第一件。按照合同,第一件要per l’amore di Dio[出于對上帝的愛]送給位于印刷作坊隔壁“穆拉特修女院”(the convent of Le Murate)的修女們,見Lorenzo Böninger,“Il contratto per la stampa e gli inizi del commercio del Comento sopra la Comedia ,”p.112。蘭蒂諾對這部書的印數之大十分得意,他給威尼斯政治家、學者貝爾納多·本博(BernardoBembo,1433—1519)送了一本,隨書還附信一封,提到該書的印數并有所誇大:mille ac ducentisvoluminibus impressos[印刷書册一千兩百部],見Landino, Comento sopra la Comedia , I, p.113。16.關于蘭蒂諾《〈神曲〉評注》的創作或編纂,見編者普羅卡約利(Paolo Procaccioli)2001年發表的導讀:Landino. Comento sopra la Comedia , I, pp.66-77。另見Paolo Procaccioli,“La redazione e la stampa del Comento .Tempi, modi, illazioni e implicazioni,”in Per Cristoforo Landino , pp.137-54; Filologia ed esegesi dantesca nel Quattrocento.L’‘Inferno’nel‘Comento sopra la Comedia’di Cristoforo Landino , Florence: Leo S.Olschki, 1989。普羅卡約利認爲印刷商得到的文本是東拼西凑的,基礎是蘭蒂諾之前關于但丁的講座和演講留存的書面材料和筆記。Arthur Field,“Cristoforo Landino’s First Lectures on Dante,” Renaissance Quarterly XXXIX (1986), pp.16-48追踪了蘭蒂諾關于但丁的講座,論證稱蘭蒂諾1458年就已經公開舉辦關于但丁的講座了。

[17] Landino, Proemio , in Comento , I, p.221.

[18] Landino, Proemio , in Comento , I, p.221:“dopo lungo exilio restituito nella sua patria.”[長期放逐之後,重返他的祖國。]

[19] 蘭蒂諾在《〈神曲〉評注》的前言( Proemio [序])和《對執政團的演説辭》( Orazionealla Signoria )兩篇文章中都説過Questo solo affermo, havere liberato el nostro cittadino dalla barbarie di molti externi idiomi.ne’quali da’comentatori era stato corropto[只有此書,我斷言,能讓我們的公民擺脱許多粗野的外來詞,注疏者們用這些詞敗壞了它]( Proemio , in Landino, Comento , I, p.221)。演説辭略有變化questo solo affermo havere liberato el vostro cictadino dalla barbarie di molti externi idiomi ne’quali da’comentatori era stato corropto[只有此書,我斷言,能讓你們的公民擺脱許多粗野的外來詞。注疏者們用這些詞敗壞了它。](Landino, Comento , I,p.111)。《神曲》在此之前有7個印刷的版本,第一版于1472年在福利尼奥(Foligno)印行。有兩個本子带注疏:一個由克里斯托福羅·貝拉爾迪(Cristoforo Berardi)編訂,注疏是14世紀博洛尼亞學者雅各布·德拉·拉納(Jacopo della Lana)所作,但被錯誤歸到了本韋努托·達·伊莫拉(Benvenuto da Imola)名下(Venice: Vindelino da Spira, 1477)。另一個也是雅各布·德拉·拉納的注疏,由馬蒂諾·保羅·尼多貝亞托(Martino Paolo Nidobeato)編訂(Milan:Ludovico and Alberto Pedemontani for Guido Terzago, 1478)。關于這些版本見Deborah Parker, Commentary and Ideology: Dante in the Renaissance , Durham and London: Duke University Press, 1993, Chapter 6 (“Material Production and Interpretation of the Comedy ”), with a chronological chart, pp.133-4。關于蘭蒂諾的注疏及其“多種不同但又互相交叉的背景”,以及不同版本對他的刺激,見Simon A.Gilson, Dante and Renaissance Florence , Cambridge, 2005, Chapter 5,引文“多種不同但又互相交叉的背景”出自頁167。

[20] 對這些版畫的統計和著録見Arthur M.Hind, Early Italian Engravings: A Critical Catalogue with Complete Reproductions of All the Prints Described , Part I: Florentine Engravings and Anonymous Prints of Other Schools, 4 vols., London: Bernard Quaritch Ltd, 1938, I, A.V.2 (1-19), pp.99-116, plates 162-7。欣德(Arthur M.Hind)把這些版畫歸到了他劃分的“佛羅倫薩精細風”(Florentine Fine Manner,p.99)範疇。他從已知的83部《〈神曲〉評注》本子中辨認出五種類型。最普遍的是開頭兩章(《地獄篇》第一章和第二章)的版畫印在文本頁上(30部),其中有些本子還把第二章的版畫重複印在第三章前面(已知16部);還有一些本子版畫爲單獨印刷,之後再按照不同的組合粘貼到書上(20部)。餘下的本子没有任何版畫。欣德注意到(p.100)有三章“可能偶然”(possibly accidental)地没有爲版畫留空間,它們是《煉獄篇》第24章和25章、《天堂篇》第30章。這種偶然情况只有寥寥幾例,確乎出人意料,因爲每頁的正文用一種字體,周圍的注疏用另一種字體,版式頗爲複雜。對欣德的概述以及對他歸到巴爾迪尼作坊名下的版畫相關問題的詳細討論,見Mark J.Zucker, The Illustrated Bartsch, vol.24, Commentary , part 1, Norwalk CT: Abaris Books, 1993, pp.222-40。對《神曲》插圖本的統計以及年份和歸屬的論證,另見Peter Dreyer,“Botticelli’s Series of Engravings of 1481,” Print Quarterly I:2 (1984), pp.111-15; Peter Keller,“The Engravings in the 1481 Edition of the DivineComedy,”in Sandro Botticelli: The Drawings for the Divine Comedy , pp.326-333 and p.348 (notes)。另見Alessandra Baroni,“L’autore delle incisioni del Comento e la controversa figura di Baccio Baldini,”in Per Cristoforo Landino lettore di Dante , ed.Böninger and Procaccioli, pp.155-71。那些19張版畫全都有的本子,插圖的狀况和數量也各不相同。凱勒(Peter Keller,p.327)引用的樣本看起來幾乎是隨機的:有一部用四張,一部用八張,一部用23張(第1、2、6和19章的版畫重複出現)。版畫的完成時間 ante quem [早于]1487年是文獻通常給出的時限,依據是1487年布雷希亞出版的《神曲》插圖本既盜用了蘭蒂諾的評論也把19張插圖全部轉化成了木刻版畫搭配正文。這樣的化用佐證了《神曲〈評注〉》及其圖像的聲譽之高、流播之廣,但是尼科洛·德拉·馬尼亞在1485年破産把波提切利設計版畫的時限縮短到了1481至1485年間。關于布雷希亞版及其木刻見下文注37。

[21] 英譯文援引Giorgio Vasari, Lives of the Painters, Sculptors and Architects , trans.Gaston du C.de Vere, intro.David Ekserdjian, 2 vols.London: Everyman’s Library/David Campbell Publishers, 1996, I, p.538。意大利文(1550版和1568版文本相同)見Giorgio Vasari, Le vite de’più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568 , ed.Rosanna Bettarini and Paola Barocchi, 6 vols.Florence: S.P.E.S., 1966-87, III, p.516: per essere persona sofistica comentò una parte di Dante, e figurò lo Inferno e lo mise in stampa, dietro al quale consumò dimolto tempo; per il che non lavorando, fu cagione di infiniti disordini alla vita sua.[因爲他是一個哲學化的人物,他評注了一部分但丁(的《神曲》—譯者按),并爲《地獄篇》繪製了插圖,還把它出版了。這件事背後,他花了太多時間,以致于無法工作,這是他的生活陷入没完没了的混亂的原因。]

[22] 獻給執政團的本子現在收藏于佛羅倫薩國家中央圖書館(Biblioteca Nazionale Centrale diFirenze, Banco Rari 341)。它的“題獻頁”和《地獄篇》第一章首頁繪製的飾金彩繪被歸到了當時佛羅倫薩最頂尖的書籍彩繪師之一阿塔萬蒂(Attavante degli Attavanti,1452—1525)名下,見Landino. Comento sopra la Comedia , ed.Procaccioli, I, fig.21 and 22。另見 Sandro Botticelli.Pittore della Divina Commedia , I, 6.22, pp.252-3。蘭蒂諾送給貝爾納多·本博那一本《地獄篇》的“篇首頁”也定製有類似的飾金彩繪首字母和裝飾邊框,另外版畫也敷彩着色。本博的本子現在收藏于巴黎法國國家圖書館(Paris, Bibliothèque Nationale de France, Rés.Yd.17)。它的“篇首頁”彩色插圖見Debra Pincus and Barbara Shapiro Compte,“A Drawing for the Tomb of Dante Attributed to Tullio Lombardo,” Burlington Magazine CXLVIII (November, 2006), pp.734-46, p.738, fig.7。這封信没有標寫日期,但是它寫來是爲了感謝本博修復但丁在拉文納的陵墓,感謝本博爲但丁出資修建了一個全新的、尊貴地恰到好處的墓碑。但丁墓的完工時間是1483年5月27日。另見Nella Giannetto, Bernardo Bembo umanista e politico veneziano , Florence: Olschki, 1985, pp.156-9。

[23] Giorgio Vasari, Le vite de’più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568 , V, p.3, Baccio Baldini: Fu seguitato costui [Maso Finiguerra] da Baccio Baldini orefice fiorentino, il quale non avendo molto disegno, tutto quello che fece fu con invenzione e disegno di Sandro Botticello.[腫繼他(馬索·菲尼圭拉)的人是佛羅倫薩金匠巴喬·巴爾迪尼。巴爾迪尼不大有設計,他做的一切都是用桑德羅·波提切洛的創造和設計。]

[24] 瓦薩里在《回憶録》( Ricordanze )中記載了他爲何在1529年7月31號放弃繪畫藝術et andaj all arte dello orefice inn bottega di Jacopo di Lorenzo di Papi orafo[并投身于金銀器藝術,來到金匠雅各布·迪·洛倫佐·迪·帕皮的作坊]。9月1號他離開這家作坊et andaj a stare con Bernardo Baldinj orefice[并去待在金匠貝爾納多·巴爾迪尼那裏]。他在巴爾迪尼的作坊待到10月4號突然離開并逃到了比薩,爲的是躲避前來圍攻佛羅倫薩的士兵a di 4 di ottobre 1529 io fuggi i soldatj, che uennono a porre lo assedio di Fiorenza, licentjato da Bernardo Baldinj orefice[到1529年10月4號那一天,我躲過前來圍攻佛羅倫薩的士兵,離開了金匠貝爾納多·巴爾迪尼的作坊],參 Der Literarische Nachlass Giorgio Vasaris , ed.Karl Frey and Herman Walther Frey, 2 vols., Munich: Georg Müller, 1930, II, p.849。見Sharon Gregory, Vasari and the Renaissance Print , Farnham, Surrey and Burlington VT: Ashgate, 2012, pp.10-11對瓦薩里論述的分析以及有關15世紀名叫巴爾托洛梅奥(Bartolomeo)和巴喬(Baccio)的金匠的證據述評,比如1487年12月12日埋在聖洛倫佐教堂的“金匠巴喬”(Baccio orafo)。另外格里高利(Sharon Gregory)在書中還指出貝爾納多·巴爾迪尼爲瓦薩里提供了之前那個巴爾迪尼的相關信息。霍恩在他的著作中寫到絲綢行會的入會登記上有“大約20來個名叫巴爾托洛梅奥的,巴喬是它的口語形式”,但是没幾個带有姓氏:Herbert P.Horne, Botticelli: Painter of Florence , p.86。關于分組到巴爾迪尼名下的版畫,進一步評價見 Early Italian Engraving from the National Gallery of Art , ed.Jay A.Levenson, Konrad Oberhuber, and Jacquelyn L.Sheehan, exhibition, Washington DC, National Gallery of Art (1973), pp.13-21涉及巴爾迪尼的部分。巴喬·巴爾迪尼的存在本身依然有待探討。這個人名至多不過是霍恩所謂的方便用語,并不能對早期版畫史上設計和製作環節的相互作用做出回應。

[25] 見查普曼(Hugo Chapman)的文章: Fra Angelico to Leonardo.Italian Renaissance Drawings ,ed.Hugo Chapman and Marzia Faietti, exhibition, London, The British Museum (London: The British Museum Press, 2010), catalogue no.34, pp 166-172。查普曼討論了現在收藏于大英博物館以《繪圖佛羅倫薩編年史》( The Florentine Picture Chronicle )之名爲人所知的畫册,共55葉。這部畫册被歸到巴爾迪尼名下,依據是這位“籠罩在陰影之中的佛羅倫薩金匠”名下的版畫(p.170)。查普曼注意到這本畫册至少有五個不同的手迹,表明“金匠行業的合作精神”( p.120 n.6 and p.171)以及這個行業跟版畫製作之間的聯繫。關于這些觀點,另見Lucy Whitaker,“Maso Finiguerra, Baccio Baldini, and the Florentine Picture Chronicle,”in Florentine Drawings from the Time of Lorenzo the Magnificent: Papers from a Colloquium Held at the Villa Spelman, Florence 1992 , ed.Elizabeth Cropper, Bologna: Nuova Alfa, 1994, pp.181-96 and “Maso Finiguerra and Early Florentine Printmaking,”in Drawing 1400-1600: Invention and Design , ed.Stuart Currie, Aldershot: Ashgate, 1998, pp.45-71。關于菲尼圭拉的作坊從馬索的父親創辦開始一直到16世紀的歷史,以及他的畫稿(14卷,另外他的後人還有带争議的單葉)的寶貴傳承史,見Doris Carl,“Documenti inediti su Maso Finiguerra e la sua famiglia,” Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa XII:2 (1983), pp.507-22,進一步分析見Lorenza Melli, Maso Finiguerra.I disegni , Florence: Edifir, 1995。梅利(Lorenza Melli)勘破了菲尼圭拉的繪畫風格跟波提切利作爲起草人和設計師的實踐之間的關係,我對此表示感謝。

[26] 見Alessandra Baroni,“L’autore delle incisioni del Comento e la controversa figura di Baccio Baldini,”分析了《〈神曲〉評注》的版畫對主題和手法都兼收并蓄,并對它們的歸屬提出了看法。關于其他看法見朱克(Zucker)對每一張版畫的評論:Mark J.Zucker, The Illustrated Bartsch ,vol.24, Commentary ;以及凱勒(Keller)有關版畫的文章:Peter Keller,“The Engravings in the 1481 Edition of the Divine Comedy”。

[27] 關于菲利佩皮家族的居所、馬里亞諾和他的兒子安東尼奥出現在安東尼奥·菲尼圭拉的報税單以及兩個家族的關係,見Lorenza Melli, Maso Finiguerra.I disegni , p.9 and p.14, n.44。1433年馬里亞諾·迪·菲利佩皮居住的房子位于戈拉路(via della Gora)的路口。1442年和1446年他居住的房子位于墓園和諾瓦路(via Nuova)之間的教堂附近,對應現在的波爾切拉納路(via Porcellana)28號。

[28] 關于馬里亞諾1457年的報税單,見Ronald Lightbown, Sandro Botticelli , 2 vols., London:Paul Elek, 1978, I, Life and Work , doc.4, pp.159-60, Archivio di Stato di Firenze, Archivio delle Decime; Quartiere, Santa Maria Novella; Gonfalone, Unicorno; Filza 1457, seconda, No verde 814;Denunzia No 340, 28 February 1458 (new style), p.160: Antonio mjo figlolo sta allorafo aueua dj salaro fiorinj 25 lanno hora quando addafare sta perlauorante traghone pochutjle[安東尼奥,我的兒子,現在跟著金匠,之前領取的薪水是25弗羅林一年,現在有活的時候也只是打下手,挣不了多少錢]。關于他最小的兒子,桑德羅(波提切利),他的申報稱Sandro mjo figlolo detta dannj 13 sta allegare ede malsano[桑德羅,我的兒子,13歲,在學校讀書,現在身體不好]。單詞allegare通常被解釋爲a leggere,意思是在學校。這份檔案首次由霍恩發表,參Herbert P.Horne, Botticelli: Painter of Florence , doc.VII, pp.345-6。見Lorenza Melli, Maso Finiguerra.I disegni , p.9提出安東尼奥可能是跟著安東尼奥·菲尼圭拉做學徒。

[29] 見Ronald Lightbown, Sandro Botticelli , I, doc.5, pp.161-2馬里亞諾1470年的報税單,Archivio delle Decime; Quartiere, Santa Maria Novella; Gonfalone, Unicorno; Campione 1470; seconda, No verde 918; fol.98r,他在申報單里説(p.161)Facciamo un trafficho di battiloro di foglia da dipintori in nome d’Antonio mio figliuolo[我們做的生意是繪畫用的金箔葉子,用的是安東尼奥我兒子的名義]。

[30] Giorgio Vasari, Le vite de’più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568 , III, pp.511-12: Costui fu figliuolo di Mariano Filipepi cittadino fiorentino, dal quale diligentemente allevato e fatto instruire in tutte quelle cose che usanza è di insegnarsi a’fanciulli in quella età prima che e’si ponghino a le botteghe, ancora che agevolmente apprendesse tutto quello che e’voleva, era nientedimanco inquieto sempre, né si contentava di scuola alcuna, di leggere,di scrivere o di abbaco; di maniera che il padre, infastidito di questo cervello sì stravagante, per disperato lo pose a lo orefice con un suo compare chiamato Botticello, assai competente maestro allora in quell’arte.Era in quella età una dimestichezza grandissima e quasiché una continova pratica tra gli orefici et i pittori; per la quale Sandro, che era dèstra persona e si era vòlto tutto al disegno, invaghitosi della pittura si dispose volgersi a quella.Per il che aprendo liberamente l’animo suo al padre, da lui, che conobbe la inchinazione di quel cervello, fu condotto a fra’Filippo del Carmine, eccellentissimo pittore allora, et acconcio seco a imparare come Sandro stesso desiderava.[他是佛羅倫薩公民馬里亞諾·菲利佩皮的兒子,被(父親)精心培育并被傳授了那個年齡的男孩被送入作坊之前按照習慣要學會的所有東西。可是雖然他輕而易舉就學到了想要的一切,却依然免不了總是躁動不安,一點都不樂意在學校讀書、寫字或者算數。他的父親被他這樣離經叛道的頭腦弄得煩惱不堪,無奈之下只好把他放到一家金匠作坊,跟他一位叫波提切洛的朋友在一起。波提切洛當時是那個行業里相當有能力的師傅。那個年代做金銀器的人跟做繪畫的人極爲親密,幾乎一直互通有無。因此桑德羅這個不同尋常的人物就完全把自己轉向了設計,等到迷上了繪畫之後,他又决定轉向繪畫。因爲他無拘無束地對父親吐露了自己的心聲,他的父親清楚他這種腦筋的習性,因此就把他带到卡爾米内的弗拉·菲利波那裏。菲利波是當時最優秀的畫家,如波提切利自己所願跟着他學習,可謂恰如其分。](兩版都有這一段)

[31] 關于喬瓦尼·迪·馬里亞諾(被稱爲波提切洛)和他的配偶内拉·迪·貝尼卡薩·迪·馬諾·德·科拉(Nera di Benicasa di Mano de’Cora)—安東尼奥·菲尼圭拉的外甥女,來自他的姐姐尼科洛薩(Niccolosa)那邊,見Lorenza Melli, Maso Finiguerra.I disegni , pp.9-10 and p.14, n.47。關于親屬關係和鄰里關係在文藝復興時期佛羅倫薩社會、職業、政治和經濟活動中的重要性,見Dale Kent and F.W.Kent, Neighbours and Neighbourhood in Renaissance Florence: The District of the Red Lion in the Fifteenth Century , Locust Valley NY: J.J.Augustin, 1982。

[32] Giovanni Rucellai e il suo Zibaldone: I.Zibaldone Quaresimale , ed.Alessandro Perosa, London:Warburg Institute,1960, pp.23-4.Maso Finighuerra, orafo, maestro di disegno[馬索·菲尼圭拉,金匠,設計大師]也被喬瓦尼驕傲地收録到爲他的宫殿提供服務的名匠之列:Memoria che noi abiamo in chasa nostra più chose di scholtura e di pitura di tarsie e comessi, di mano de’miglori maestri che siano stati da buono tenpo in qua, non tanto in Firenze ma in Italia; e’nomi de quali sono questi, cioè …[我們在我們家裏擁有的紀念物更多的是雕塑和繪畫,都是精工細作并專門定製的,出自最好的師傅之手,這些師傅長期以來不單在佛羅倫薩而且在意大利都是最好的。他們的名字如下,即……]。安東尼奥·德爾·波拉約洛(Antonio del Pollaiuolo,約1432—1498)也被賦予了maestro di disegno[設計大師]的名號。

[33] 關于但丁在社會上廣泛又多樣的讀者群,見Patricia Rubin, Images and Identity in Fifteenth Century Florence , pp.137-41,更多參考見頁339。關于藝術家這群特别讀者,見Ulrich Pfisterer, Donatello und die Entdeckung der Stile 1430-1441 , Munich: Hermer Verlag, 2002, pp.253-4。波提切利擁有一部《神曲》既體現在1481年的版畫和抄本的插圖都切近詩歌文本來視覺化,也表現在抄本的插圖中用來標記每一章的篇首幾行詩跟抄寫者用的文本不是同一版,跟1481年版也不是同一版。菲利皮諾·利皮過世不久之後,他的作坊盤點的書籍中有uno Dante in charta pecora[一部羊皮紙本但丁]。見Zambrano and Nelson, Filippino Lippi , doc.24, p.627 (Archivio diStato di Firenze, Notarile antecosimiano 563, Ser Giovanni di ser Piero del Serra 1497-1504, inserto 4, 24 April 1504)。利皮的盤點單子已經被發表并討論過:Doris Carl,“Das Inventar der Werkstatt von Filippino Lippi aus dem Jahre 1504,” Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz XXXI (1987), pp.373-91。1498年4月25日在貝内代托·達·馬亞諾家清點出Un Dante leghato in asse, coperta di chuoio[一部但丁用木板裝幀,上面附以皮革],Nello scrittoio di Benedetto[位于貝内代托的書房](Archivio di Stato di Firenze, Notarile antecosimiano 16033, cc.309-301v),見Doris Carl, Benedetto da Maiano.Ein Florentiner Bildhauer an der Schwelle zur Hochrenaissance ,2 vols., Regensburg: Schnell & Steiner, 2006, I, doc.26, p.529。

[34] 洛倫佐于1493至1498年間在卡法焦洛别墅興建了一個瓷器作坊,見Simone Ebert, Botticelli–Signorelli– Michelangelo: Zur Kunstpolitik des Lorenzo di Pierfrancesco de’Medici ,那裏生産的彩繪盤子有一個現在收藏于里斯本(Lisbon, Museu Calouste Gulbenkian, inv.2323),圖案展現了正在沉睡的神話美男子恩底彌翁(Endymion),跟他一同出現的還有女神狄安娜和裸體翼童(putti)。這即便不是波提切利設計的,也受到了波提切利的影響,見p.261, fig.107。另見Mirella Benini,“Cafaggiolo (1498-1540),” Antichità viva XXVII 5-6 (October-December, 1988),pp.46-53。

[35] 見Peter Dreyer, Dantes Divina Commedia mit den Illustrationen von Sandro Botticelli.Codex Reg.lat.1896.Codex Ham.201 (CIM 33) , Belser: Zürich 1986按照日曆的打開方式重構了這部抄本的原始形制。

[36] 對模型或者原型是勃艮第編年史的探討見Doris Oltrogge, Robert Fuchs, and Oliver Hahn,“ Finito and Non finito .Drawing and Painting Techniques in Botticelli’s Divine Comedy ,”p.340,他們提出的樣本有一個是《十字軍攻克耶路撒冷》( The Conquest of Jerusalem by the Crusaders ),它的彩繪被歸到“吉拉爾·德·魯西永師傅(Master of Girart de Roussillon)”名下。這位真名不顯的尼德蘭彩繪師受勃艮第公爵“好人菲利浦”(Philip the Good, 1396—1467)的委託製作了《耶路撒冷編年史簡編》( Les Chroniques de Jérusalem abrégées ),時間在1455年後。該本現在藏于維也納奥地利國家圖書館(Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, cod.2533)。還有一個本子是《世界年表》( Chronologie Universelle ),約1480年左右製作于布魯日,現藏于聖彼得堡艾爾米塔什博物館(St.Petersburg, Hermitage, inv.No.Fr.F.v.IV, 12)。關于這些本子見 Botticelli and Treasures from the Hamilton Collection , pp.29-30,圖15(維也納本),圖16(艾爾米塔什本)。1487年在布雷西亞出版的《神曲》有68張整頁木刻版畫,其中《地獄篇》參考了波提切利爲1481年出版的《〈神曲〉評注》所作的設計,并爲了配合正文的版式往豎向做了調整。這個本子如果流通到佛羅倫薩的話,就是當時絶無僅有的爲《神曲》正文大規模配圖的版本。關于布雷西亞版《神曲》見Giancarlo Petrella,“Dante in tipografia.Errori,omissioni e varianti nell’edizione Brescia, Bonino Bonini, 1487,” La Bibliofilia 15 (2013), pp.167-95。關于它的整套木刻版畫,圖版見Giancarlo Petrella, Dante Alighieri, Commedia, Brescia, Bonino Bonini, 1487.Repertorio iconografico delle silografie , Milan, Edizioni CUSL, 2012, no.12 in the series Minima Bibliografica , https://celeb.unicatt.it。

[37] 關于貝林吉耶里的《七天掌握地理學》及其印本,見Sean Roberts, Printing in a Mediterranean World: Florence, Cosmography, and the Renaissance of Geography , Cambridge MA and London:Harvard University Press, 2017。仿真本見Francesco Berlinghieri, Geographia: Florence, 1482 , ed.Raleigh Ashlin Skelton, Amsterdam:Theatrum Orbis Terrarum, 1966。洛倫佐擁有的《七天掌握地理學》寫本廣爲人知且非常重要(Biblioteca Braidense, Milan, AC XIV 44)。1494年美第奇家族被逐出佛羅倫薩後,它被充公并送往聖馬可修道院。1495年11月28日,佛羅倫薩執政團研討决定,這部寫本既然歸佛羅倫薩所有,就必須送給他們,要求在三日内從聖馬可修道院把它送過來,見Philine Helas,“Der‘fliegende Kartograph.’Zu dem Federico da Montefeltro und Lorenzo de’Medici gewidmeten Werk‘Le septe giornate della geographia’von Francesco Berlinghieri und dem Bild der Erde im Florenz des Quattrocento,” Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz XLVI:2/3 (2002), pp.270-320, p.307, n.20:“Die XXVIII mensis novembris 1495./Quod liber portetur ad dominos./Item dicti domini simul adunati etc., servatis etc., deliberaverunt etc., quod liber cosmogrofie quem composuit Franciscus de Berlinghieriis et donavit Laurentio de Medicis, ornatus minio et aliis, portetur ad dictos dominos priores infra triduum proxime futurum per sindicos illorum de Medicis, seu curent ut infra dictum tempus deferatur ad dictos dominos per eos qui dictum librum haberent, sub pena eorum indignationis, etc.”[1495年11月28日。/兹令把書送至主官處。/循例,上述主官跟屬官某某、侍從某某一同議定云云,兹令把地理學一書—弗朗切斯科·德·貝林吉耶里創作并贈予洛倫佐·德·美第奇,带有彩繪和其他裝飾—即日起在三日内,從美第奇家族的代理人處送至上述主官要員處,如若持有上述書籍之人不願意在上述時限之内把書從他們那裏送到上述主管處,他們的輕慢要受到懲罰,云云。]38.Berlinghieri, Geographia.Florence 1482 , ed..Skelton, Book I, 無頁碼。

[38] 見Simone Ebert, Botticelli - Signorelli - Michelangelo: Zur Kunstpolitik des Lorenzo di Pierfrancesco de’Medici , p.328有關1483年10月20日的借貸記録(Archivio di Stato di Firenze, Mediceo avanti il Principato 63, fol.138v),洛倫佐1483年3月21日至1491年4月30日期間的信函 protocolli [登記], Ricordi di cose prestate [出借物品記録]:A Lorenzo di pierfrancesco de medici sipresta adi 20 dottobre ptolomeo di maestro niccolo tedesco depento bello piccolo e la pittura della francia che era in camera de’cancellieri。[10月20日借給洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科一部托勒密,出自德國人尼科洛(尼科洛·德拉·馬尼亞的别名—译者注),繪有精美的小插圖,以及之前放在秘書處的法國地图。]

[39] 關于洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科那本托勒密《地理學指南》,見 Firenze e la scoperta dell’America.Umanesimo e geografia nel’400 Fiorentino , ed.Sebastiano Gentile, exhibition,Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Florence: Leo S.Olschki Editore, 1992, catalogue no.101, pp.202-7, pls.XXIII-XXV。美第奇洛倫佐圖書館藏的皮紙抄本(BML, XXX 2)有插圖,製作者被認爲是皮耶羅·德爾·馬薩約(Piero del Massaio,1420—約1480),時間在15世紀中葉。插圖尺寸是56×42厘米,跟但丁《神曲》抄本的紙張尺寸32.5×47厘米可堪一比。説它是洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科的舊藏有題識爲證:Liber Laurentii Petri Francisci de Medicis No.1[洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科·德·美第奇藏書1號](fol.117ra)。另外書中還有識語表明它歷經美第奇家族收藏:Dell’Illustrissmo et Excellentissimo S.Duca di Firenze Cosmo de’Medici[至高至明至尊至貴佛羅倫薩公爵科西莫·德·美第奇藏書](fol.1r)。有一份爲這部抄本付款的文件出自1460年末至1461年初,由坎比尼銀行(Cambini bank)付給皮耶羅·德爾·馬薩約以及跟這部抄本有關的一個助手。洛倫佐·迪·皮耶羅·弗朗切斯科的圈子對地理學抄本非常感興趣。他的朋友(也是波提切利的朋友)喬爾喬·安東尼奥·韋斯普奇(Giorgio Antonio Vespucci,1434—1514)甚至根據托勒密的《地理學指南》繪製了一部由26個地區的地圖組成的地圖册,見 Firenze e la scoperta dell’America , catalogue no.96, pp.193-5, pls.XXI-XXII (BML, Edili 175),年代在15世紀最後二三十年。托勒密《地理學指南》的其他大開本見 Firenze e la scoperta dell’America , catalogue numbers 110 (pp.226-9) and 114 (pp.240-3),它們分别是美第奇洛倫佐圖書館藏本(BML XXX 1, pls.XXXIV-XXXVI,15世紀最後二三十年,60×43.5厘米)和佛羅倫薩國家中央圖書館藏本(Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Magliabechiano XIII 16, pls.XLVII-XLVIII,15世紀最後二三十年,不晚于1496年,57.2×42—46.5厘米)。另見Roberts, Printing in a Mediterranean World: Florence,Cosmography, and the Renaissance of Geography , pp.42-43:當時流行生産地圖和地理學抄本,産量非常大,常常還带有“大型雙葉連式(double folio)地圖,這些都屬于15世紀造價最高的書籍彩繪”。佛羅倫薩是生産這種繁複又尊貴的書籍的中心,它們在規格上只有大開本的宗教儀式用書才能匹敵。關于佛羅倫薩地圖製作的領先地位以及地圖學在“偉大洛倫佐”時代的文化和藝術語境,另見Kristen Lippincott,“The Art of Cartography in Fifteenth-Century Florence,”in Lorenzo the Magnificent: Culture and Politics , ed.Michael Mallett and Nicholas Mann, London: The Warburg Institute, 1996, pp.131-49。

[40] 關于書籍彩繪的製作步驟和工作分工見Jonathan J.G.Alexander, Medieval Illuminators and Their Methods of Work , New Haven and London: Yale University Press, 1992。另見Anna Melograna,“The Illuminated Manuscript as a Commodity: Production, Consumption, and the Cartolaio’s Role,”in The Material

[41] Renaissance , ed.Michelle O’Malley and Evelyn Welch, Manchester, 2007, pp.197-221。42.見Jonathan J.G.Alexander, Medieval Illuminators and Their Methods of Work , p.38有關未完成的彩繪草稿使用的尖頭筆以及石墨(graphite)。亞歷山大(Jonathan J.G.Alexander)指出這樣的圖稿“整個中世紀都頻繁出現在没有完工的抄本中。它們通常是複雜的,具有高級的美學品質。即便不是成品,也不是潦草的速寫。但是它們看起來似乎從來没有被當作完成的作品,這跟看待用墨水畫的素描不同”。他還評論道“贊助人顯然常常願意擁有一部插圖或者裝飾没有完工的抄本”(頁47)。另見Jonathan J.G.Alexander, The Painted Book in Renaissance Italy 1450-1600 , New Haven and London: Yale University Press, 2016, p.201説到在意大利“就跟在歐洲其他地方一樣,有相當數量的抄本彩繪插圖没有完成”。他的配圖用了1495年左右爲卡拉布里亞的阿方索(Alfonso of Calabria,1448—1495)繪製的古羅馬作家普林尼的“篇首頁”,這被歸到了德國彩繪師喬瓦尼·托德斯基諾(Giovanni Todeschino)名下,雖然只繪製了一半還是被送到了尊貴的主人手上(p.202, fig.173; Valencia, Biblioteca Històrica de la Universidad, MS 691)。有一部1490年之前爲匈牙利國王馬加什一世(Matthias Corvinus, King of Hungary,1443—1490)製作的三卷本《聖經》,因爲馬加什一世駕崩的緣故只有部分完工并被留在了佛羅倫薩。可是,即便它只完成了第一卷,1498年馬加什一世的繼任者弗拉迪斯拉夫二世(Vladislaus II,1456—1516)給佛羅倫薩執政團寫信希望取回此書時(未果),這部《聖經》的估價依然高達1400杜卡托金幣。關于此事見Jonathan J.G.Alexander, Italian Renaissance Illuminations ,New York: George Braziller, 1977, pls.4-5 and Matthias Corvinus the King: Tradition and Renewalin the Hungarian Royal Court, 145-1490 , ed.Péter Farbaky and András Végh, exhibition, Budapest, Budapest History Museum, Budapest, 2008, catalogue no.4.9。這部抄本現在收藏于佛羅倫薩美第奇洛倫佐圖書館(Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.15, 17)。

[42] Herbert P.Horne, Botticelli: Painter of Florence , p.179引用了有關這項委託的檔案,包括大教堂的工作人員(Operai)爲這個項目在1491年8月25日至1492年12月18日期間支付的款項。馬賽克裝飾隨着洛倫佐·德·美第奇1492年4月的逝世而中止(這是他主推的項目)。這個項目後來重啓時波提切利没有參與。

[43] Herbert P.Horne, Botticelli: Painter of Florence , pp.251-2考察了這部抄本的狀態問題,暗示波提切利在上色敷彩環節有所參與,但是對于“一部規模這樣大、性質又這樣特殊的作品來説,波提切利可能會利用某位專業彩繪師來幫助自己”。依霍恩的看法,最可能幫助他的是蓋拉爾多和蒙特兄弟倆。見Doris Oltrogge, Robert Fuchs, and Oliver Hahn,“ Finito and Non finito .Drawing and Painting Techniques in Botticelli’s Divine Comedy ,”pp.334-41論及顔色的運用在不同的紙張上用法不同,這可能表明波提切利負責了這個環節。這有一個綫索:《地獄篇》第18章的插圖(本文圖6)左上角格里翁的形象没有上色,可習慣上書籍彩繪是從上往下繪製的,以免出現污損,若非如此,這一章的彩繪就完成了。但丁提及格里翁的顔色時説“土耳其人或者韃靼人製作的布料/不會有更絢爛多彩的背景和紋理/阿拉喀涅也從來没有織過這樣的網”(《地獄篇》第17章行13至18)。鑒于波提切利極小心地一行接一行照著原文呈現這個可怕的欺詐形象,他很可能特别關注這個比喻在彩繪中的視覺化呈現。

[44] 阿爾比尼婭·德拉·馬雷(Albinia de la Mare)把抄録正文用的 littera antiqua [古體字]歸到了抄寫者尼科洛·曼戈納(Niccolò Mangona)名下,時間在15世紀90年代,見Albinia de la Mare,“New Research on Florentine Scribes,”in Miniatura fiorentina del Rinascimento 1440-1525.Un primo censimento , ed.Annarosa Garzelli, 2 vols., Florence: Olschki, 1985, I pp.472, 518, n.51。

[45] Elissa B.Weaver.“Postille di un anonimo lettore di Dante nella Firenze del tardo Quattrocento,”in Per civile conversazione: con Amedeo Quondam , ed.Beatrice Alfonzetti et al., 2 vols., Rome:Bulzoni, 2014, II, pp.1301-8, pp.1302-3, figs.3,4。批注出自一部1472年印刷的《神曲》版本,它現在藏于美國康奈爾大學(the Fiske Dante Collection, Division of Rare Books and Manuscript Collections)。我感謝喬納森·納爾遜(Jonathan Nelson)提供這條參考資料。

[46] 見敝人的著作Patricia Rubin, Images and Identity in Fifteenth-Century Florence , New Haven and London: Yale University Press, 2007, pp.147-150談及這部詩歌的基本特徵是視覺化以及但丁使用一“系列視覺表達來提示關注的形式”,并且指出:“動詞vedere[看]很可能是這首詩重複出現次數最多的詞語。但是它也不過是視覺詞彙表的一員而已,但丁用多種多樣互不相同的視覺詞彙描述的既是觀看的模式,也是思想的狀態。”(引文出自頁147)

[47] 那幅描繪呼唤的青年(beckoning youth)畫稿以及其他研究現在都藏于大英博物館(British Museum Department of Prints and Drawings, 1887, 0502.117 recto)。它是用墨水筆畫的,還用了黑粉筆(with black chalk),尺寸爲37.5×23厘米,時間通常認爲在1503至1504年間,見Johannes Wilde, Italian Drawings in the British Museum Michelangelo and his Studio , London: The British Museum,1953, no.4, pp.9-10,進一步討論見 Michelangelo Drawings: Closer to the Master , ed.Hugo Chapman,exhibition, London, The British Museum and Haarlem, Teyler Museum, London: The British MuseumPress, 2005, catalogue no.13r, pp.88-9。更籠統地講,《地獄篇》和《煉獄篇》這一系列姿勢爲旋轉和纏繞狀態的裸體人物,單個也好,組合也好,會讓人感到震撼的同時也受到誘惑。它們是無與倫比的,也能爲年輕的米開朗琪羅提供靈感。他很可能在波提切利還在創作這些畫時接觸到了它們。如上所述,畫裸體素描以及研究形體各種各樣的姿勢和姿態是馬索·菲尼圭拉的作坊的標準做法,這也深深地植根于波提切利的訓練和實踐中。

[48] Davide Gasparotto,“The Renaissance Nude and the Study of the Antique,”in The Renaissance Nude , ed.Thomas Kren, with Jill Burke and Stephen Campbell, exhibition, Los Angeles, J.Paul Getty Museum, Los Angeles: J.Paul Getty Trust, 2018, pp.247-55, p.250:以“恐懼的裸人”之名爲人所知的青銅像在當時很有名,它的鑄模(casts)或複製品(copies)常常成爲人們研究的對象,還有模特擺出它的姿勢供人研究。加斯帕罗托(Davide Gasparotto)指出這座青銅像實際上代表的是正在吹奏豎笛(aulos)的羊人瑪爾叙阿斯(Marsyas)。最早提到它15世紀名稱的文件出自1457年,見Francesco Caglioti,“Fifteenth-century Reliefs of Ancient Emperors and Empresses in Florence:Production and Collecting,”in Collecting Sculpture in Early Modern Europe , ed.Nicholas Pennyand Eike Schmidt, Studies in the History of Art , LXX, Washington DC: National Gallery of Art, 2008, pp.67-109, p.94, n.18。另見Whitaker,“Finiguerra and Early Florentine Printmaking,”in Drawing 1400-1600 , ed.Currie, p.51, figs.4.3-4.5是菲尼圭拉按照那座雕像令人震驚的姿勢繪製的裸體形象或者裸體人物素描範本。

[49] 關于波提切利爲《天堂篇》繪製的插圖,詳細分析見Sally R.Korman, Envisioning Narrative:Sandro Botticelli’s Illustrations for Dante’s Paradiso , Ph.D.dissertation, Courtauld Institute of Art,London, 1999。

[50] 把波提切利的插圖定性爲從字面意義解釋《神曲》并引用但丁的《饗宴》來説明這種解釋模式,見Barbara J.Watts,“Sandro Botticelli’s Drawings for Dante’s Inferno : Narrative Structure,Topography, and Manuscript Design,” Artibus et historiae XVI:32 (1985), pp.163-201。蘭蒂諾在《〈神曲〉評注》的前言中把他的目標界定爲揭開神奇的紗幕—籠罩詩句的maraviglioso velame[精妙絶倫的紗幕]也就是裝扮詩歌的學識(dottrina)的紗幕—揭示《神曲》更深層的含義。這也就是説,他的目標是解釋《神曲》的寓意( Comento , I, pp.219-20)。

[51] 見Patricia Rubin, Images and Identity in Fifteenth-Century Florence , pp.145-6對《煉獄篇》第10章的插圖以及它呈現的音調所作的考察,以及pp.340-1對這幅廣受討論的插圖更多的討論。.Giorgio Vasari, Le vite de’più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568 , III, p.517: Fu Sandro persona molto piacevole e fece molte burle ai suoi discepoli et amici[桑德羅是一個非常詼諧的人,他跟弟子和朋友開過很多玩笑](1568版的文本)。這些 burle [玩笑]中,有一個故事源于桑德羅笑話他的朋友是胡説八道的異端,决定性的證據就是他幾乎不知道怎麽讀書却膽敢對但丁妄加評論:Raccontasi ancora che Sandro accusò per burla un amico suo di eresia al Vicario, e che colui comparendo dimandò chi l’aveva accusato e di che; per che essendogli detto che Sandro era stato, il quale diceva che egli teneva l’opinione degli Epicurei e che l’anima morisse col corpo, volle vedere l’acusatore dinanzi al giudice; onde, Sandro comparso, disse:‘Egli è vero che io ho questa opinione dell’anima di costui, che è una bestia; oltre ciò non pare a voi che sia eretico, poi che senza lettere o apena saper leggere comenta Dante e mentova il suo nome invano?’(p.519)[還有一個故事,桑德羅爲了玩笑,去找維卡里奥(Vicario)指控他的一個朋友是異端。當這個朋友現身,問誰控告他、爲什麽控告他,他被人告知是桑德羅説他支持伊比鳩魯學派的觀點,認爲靈魂跟身體一同死亡。他要求指控者(桑德羅)跟他一起面見法官。于是桑德羅現身了,這個朋友説:“桑德羅所言不虛,我對他的靈魂持有那種觀點,因爲他是個畜生。不止于此,難道諸位不覺得他(桑德羅)才是異端?因爲他没有學養或者説剛學會讀書,就敢評論但丁并且貿然提及他的名字。”]

[52] 雖然瓦薩里到第二版才增加了波提切利開玩笑的軼事,但是早在1550年的第一版中,他就刻畫了波提切利滑稽搞笑的性格,并且用但丁的故事去證明,III, pp.517-19:“Dicesi cheSandro era persona molto piacevole e faceta, e sempre baie e piacevolezze si facevano in bottega sua, dove continovamente tenne a imparare infiniti giovani, i quali molte giostre et uccellamenti usavano farsi l’un l’altro; e Sandro stesso accusò per burla uno amico suo di eresia agli Otto, il quale comparendo domandò chi l’aveva accusato e di che; per che sendogli detto che Sandro era stato, il quale diceva ch’ei teneva l’opinione degli Epicurei che l’anima morisse col corpo, rispose e disse:‘Egli è vero che io ho questa opinione dell’anima sua, ch’è bestia, e bene è egli eretico, poi che senza lettere comenta Dante e mentova il suo nome invano.’”[據説桑德羅是一個非常詼諧又滑稽的人,總是在他的作坊里逗樂打趣。那裏一直有數不清的年輕人前來學習,他們彼此之間也往往會互相捉弄和調侃。并且桑德羅自己也爲了開玩笑,向“八人(團)”指控他的一個朋友是異端。當這個朋友現身,問誰控告他、爲什麽控告他,他被人告知是桑德羅説他支持伊比鳩魯學派的觀點,認爲靈魂跟身體一同死亡。這個朋友于是回答説道:“桑德羅所言不虛,我對他的靈魂持有那種觀點,因爲他是個畜生。并且他才真是異端,因爲他没有學養却評論但丁并且貿然提及他的名字。”]Charles Davis,“Jacopo Sansovino and the Engraved Memorials of the Cappella Badoer Giustiniani in San Francesco della Vigna in Venice,” Münchner Jahrbuch für Kunstgeschichte dritte Folge XLV (1994), pp.133-162, p.156增加了弗朗切斯科·桑索維諾(Francesco Sansovino)回憶的一件令人毛骨悚然的軼事,這被他收録在一部書信集中于1543年出版。它講述了一個波提切利精心編造的笑話,强化了瓦薩里刻畫的桑德羅慣于惡作劇的名聲。