3.图书馆“一哥”的成长史

中国的国家图书馆虽然不是中国第一个以“图书馆”命名的公共图书馆,成立时间也晚于湖南图书馆,但并不影响它在中国图书馆界的地位。其实早在20世纪初,清政府就有官员提议设立图书馆,只是碍于他们在朝廷所任官职不高,这些建议并未引起清政府的重视。直到1909年,位高权重的军机大臣张之洞整理了大臣们的建议,上奏朝廷,请求建立京师图书馆,并得到了皇帝的批准。在中国第一历史档案馆里,还能看到这份泛黄的奏折——《奏筹建京师图书馆折》。

《奏筹建京师图书馆折》

在筹建京师图书馆的过程中,选址问题一度困扰着筹备者们。最初,出于防火安全的考虑,他们计划将图书馆建在一座四面环水的小岛上,并在岸边购置房屋用作书库。这个颇具诗意的设想,却因资金短缺而未能实现。最终,筹备组决定暂时借用什刹海畔的广化寺作为临时馆舍。

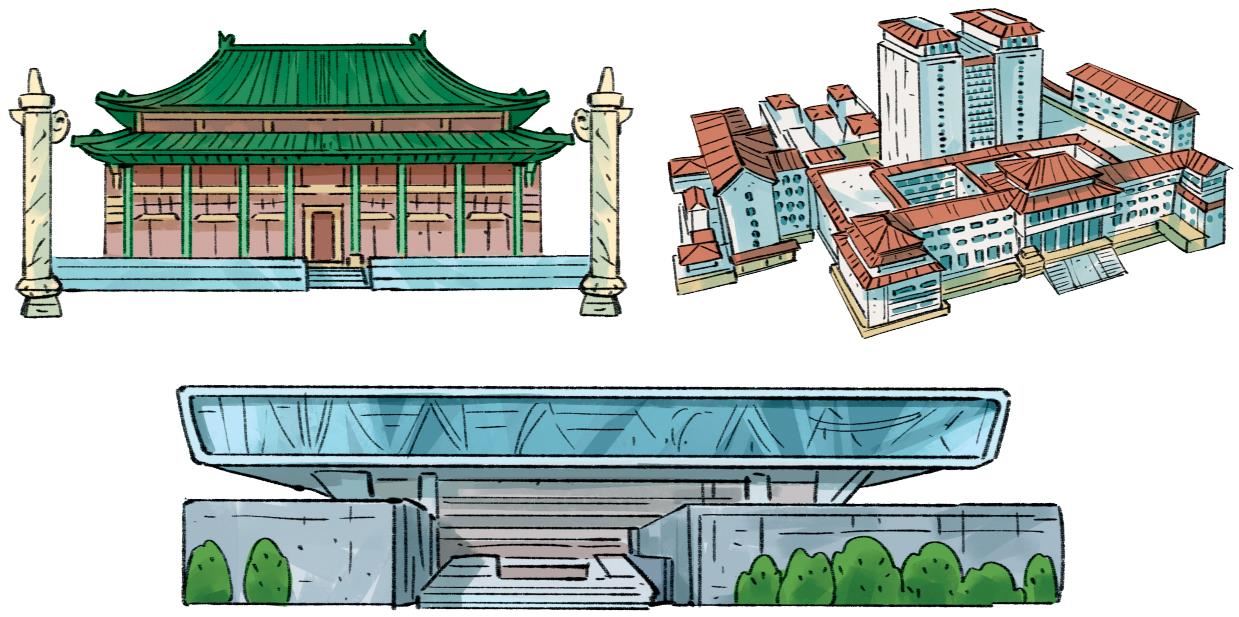

广化寺京师图书馆旧址

然而,历史的洪流再次给这座即将诞生的知识殿堂带来了考验。随着清朝的覆灭,图书馆的筹建工作被迫中断。不过,好在1912年“中华民国”成立后,这座图书馆的筹建工作得以重启。经过不懈努力,初建于广化寺的京师图书馆终于在1912年8月27日迎来了它的第一批读者。这一天,不仅标志着中国近现代图书馆事业的起步,更开启了一个民族追求知识、启迪民智的新纪元。

回首百年历程,国家图书馆的诞生之路充满艰辛与挑战。从最初寄居广化寺的窘迫,到如今拥有三座现代化馆舍的辉煌,这座知识殿堂见证了中国图书馆事业的沧桑巨变。它就像一位饱经风霜的智者,在经历了重重考验后,终于迎来了属于自己的黄金时代。

作为国家级的图书馆,国家图书馆最初的名字叫京师图书馆。京师图书馆在建立之初,便被赋予了特殊的职能——保存和保护国家和民族的文化遗产。张之洞在奏折中详细阐述了创建京师图书馆的必要性与重要意义。

目前中国国家图书馆的三个馆区

晚清时期,大量中国古籍流失海外。张之洞担心长此以往中国人想要阅读珍贵的古籍会变得越来越困难,因此他才有了开设国家级图书馆的想法。目前国家图书馆也是中国的古籍保护中心,拥有国内最丰富的古籍文献资源,堪称中华文明的精神宝库。

除了保存和传承中华文明,今天的国家图书馆还承担着为国家发展提供政策支持、开展图书馆发展研究和国际交流、为其他图书馆进行业务指导和技术支持等多项职能。

政府还通过立法的形式赋予国家图书馆一项“特权”——接收全国各种类型出版物的交存,我们也把这一制度称为“出版物交存制度”。这使得作为国家总书库的国家图书馆,可以系统、完整地收藏全国各类型的出版物,为其在图书馆界的领军地位奠定了坚实基础。

截至2024年底,国家图书馆的馆藏文献总量达到了4524.99万册(件),数字资源存储量达2819.36TB,在国内图书馆中首屈一指,在世界各国国家级图书馆中也居于前列。

小贴士

出版物交存制度是指出版机构(如出版社、报社等)需要将新出版的图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物等免费向一些指定机构(如图书馆、档案馆等)提交一定数量的副本,也就是我们通常所说的样品。根据《中华人民共和国公共图书馆法》《出版管理条例》的规定,中国国内的出版机构须向国家图书馆交存最新出版物的副本。