第二章

扬·凡·艾克 尽我所能

15世纪初,欧洲艺术家继续着再现“视觉真实”的征途。解剖学和短缩法成就了马萨乔(Masaccio)和多纳泰罗(Donatello),在此基础上,油彩的使用与细节的刻画,成就了扬·凡·艾克(Jan van Eyck, 1385—1441)。

可以说,后世画油画的人,都受益于凡·艾克。或许是出于对视觉效果的执念,他改进了油画的材料与技术。不同层次的画面使用不同成分的黏合剂。用以调和松脂、蜡和颜色的亚麻籽油,也经过特殊蒸馏并微微加热。相较于蛋彩画颜料,油彩的干燥时间更长,且质地细腻而醇厚,可以在画面上反复覆盖。在透明度上,油彩具备相当大的容量,可以产生更明亮和更深邃的效果,赋予画面复杂的层次关系。画家在完善这门繁复技法的同时,得以更全面地再现事物的质地和光影,使之趋近视觉经验。凡·艾克的实践,突破了当时人们对绘画期望的上限。

凡·艾克出生在比利时市镇马塞克,那里与荷兰接壤。在画作题词中,他使用过拉丁语、希腊语和希伯来语,这表明他受过良好教育,在当时的画家中是罕见的。

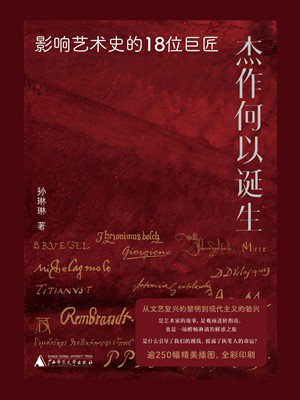

凡·艾克的早期画作已不可考,但《都灵–米兰时祷书》中似乎留下了他的痕迹。这部泥金装饰手抄本的制作开始于14世纪末,持续近六十年,其中几幅作于1420年前后、被后世研究者归为“Hand G”

所作的微型画,有可能出自凡·艾克之手。其中的《施洗者约翰诞生与耶稣受洗》(

The Birth of John the Baptist and the Baptism of Christ

,图2.1)与凡·艾克的绘画风格十分相似,因此多被认为是他的早期作品。

所作的微型画,有可能出自凡·艾克之手。其中的《施洗者约翰诞生与耶稣受洗》(

The Birth of John the Baptist and the Baptism of Christ

,图2.1)与凡·艾克的绘画风格十分相似,因此多被认为是他的早期作品。

图2.1 《施洗者约翰诞生与耶稣受洗》,约1420年

凡·艾克的名字第一次被记录是在1422年,当时他在海牙宫廷服务,担任列日亲王兼主教约翰三世(John Ⅲ the Pitiless)的画家和荣誉侍从。约翰三世当时正是《都灵–米兰时祷书》的拥有者,他艺术品位不俗但为人冷酷无情,51岁遭廷臣毒杀。

1425年,凡·艾克由海牙移居法国里尔,成为勃艮第公爵菲利普三世(Philip the Good)的宫廷画家,也肩负外交使命。1428年,他随使团前往里斯本,为葡萄牙公主伊莎贝拉(Isabella of Portugal)画像。公主于次年和菲利普三世缔结婚约,一年后自海路抵达布鲁日,嫁妆包括一支约二十艘船的舰队和近两千名葡萄牙人。他们将造船技术带到布鲁日,同时也带来了繁荣,那里成为勃艮第宫廷新的中心。

1429年,凡·艾克随新婚的公爵夫妇搬到布鲁日,并在那里度过余生。菲利普三世看重凡·艾克,付给他丰厚的报酬,以保障他专注于绘画。目前存世的凡·艾克作品约二十件,包括祭坛画、肖像画和泥金装饰手抄本,都是在布鲁日完成的。

可能是在为菲利普三世执行外交任务时,凡·艾克在安特卫普结识了教皇玛尔定五世的外交官、红衣主教尼科洛·阿尔贝加蒂(Niccolò Albergati),并接受肖像画委托。这次委托的素描稿(图2.2)留存了下来,可以看出凡·艾克准备工作的细致程度。所有出现在油画上的细节,素描手稿里都事先阐明了。为了增加透视感,手稿里的耳朵和头颅被明显画小了。但在最终完成的《红衣主教尼科洛·阿尔贝加蒂肖像》( Portrait of Cardinal Niccolò Albergati ,图2.3)中,凡·艾克放弃了这一尝试,最终得到一个均衡的结果。

图2.2 《为红衣主教尼科洛·阿尔贝加蒂所做的研究》,约1431年

图2.3 《红衣主教尼科洛·阿尔贝加蒂像》,约1431年

1433年,凡·艾克作为大师的声名已经传扬开。在自画像《戴红头巾的男人》( Portrait of a Man in a Red Turban ,图2.4)中,他第一次用希腊字母题写签名“AlC IXH XAN”(即荷兰语“ALS ICH KAN”),这是他名字的双关语,意为“As I Can”(尽我所能),充满自信。画中最吸引眼球的是红头巾——艺术家为织物偶然形成的褶皱着迷,将其归纳为一种稳定的秩序。对画中人左眼角下皱纹的刻画,体现了凡·艾克新技法的所能。

图2.4 《戴红头巾的男人》,1433年

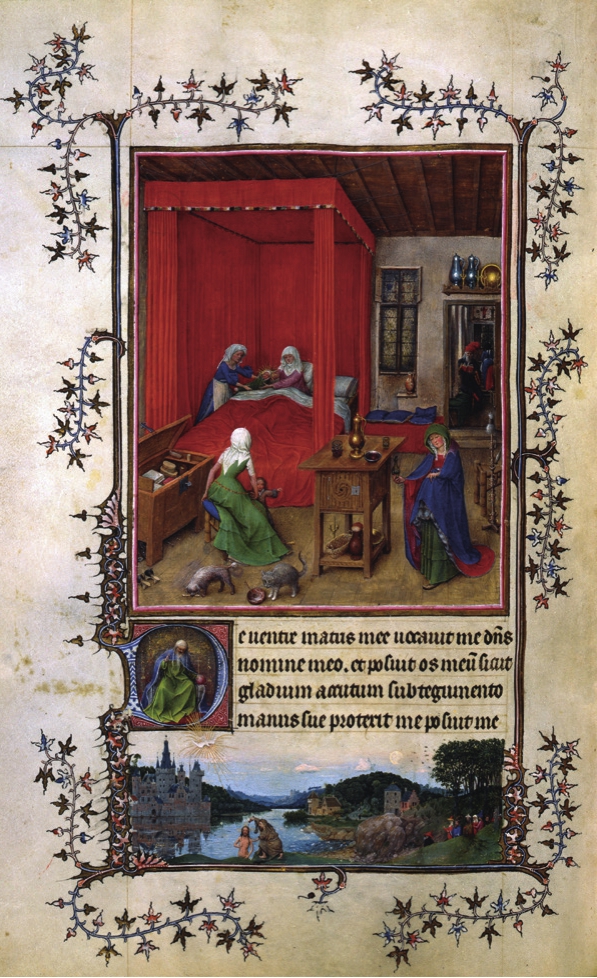

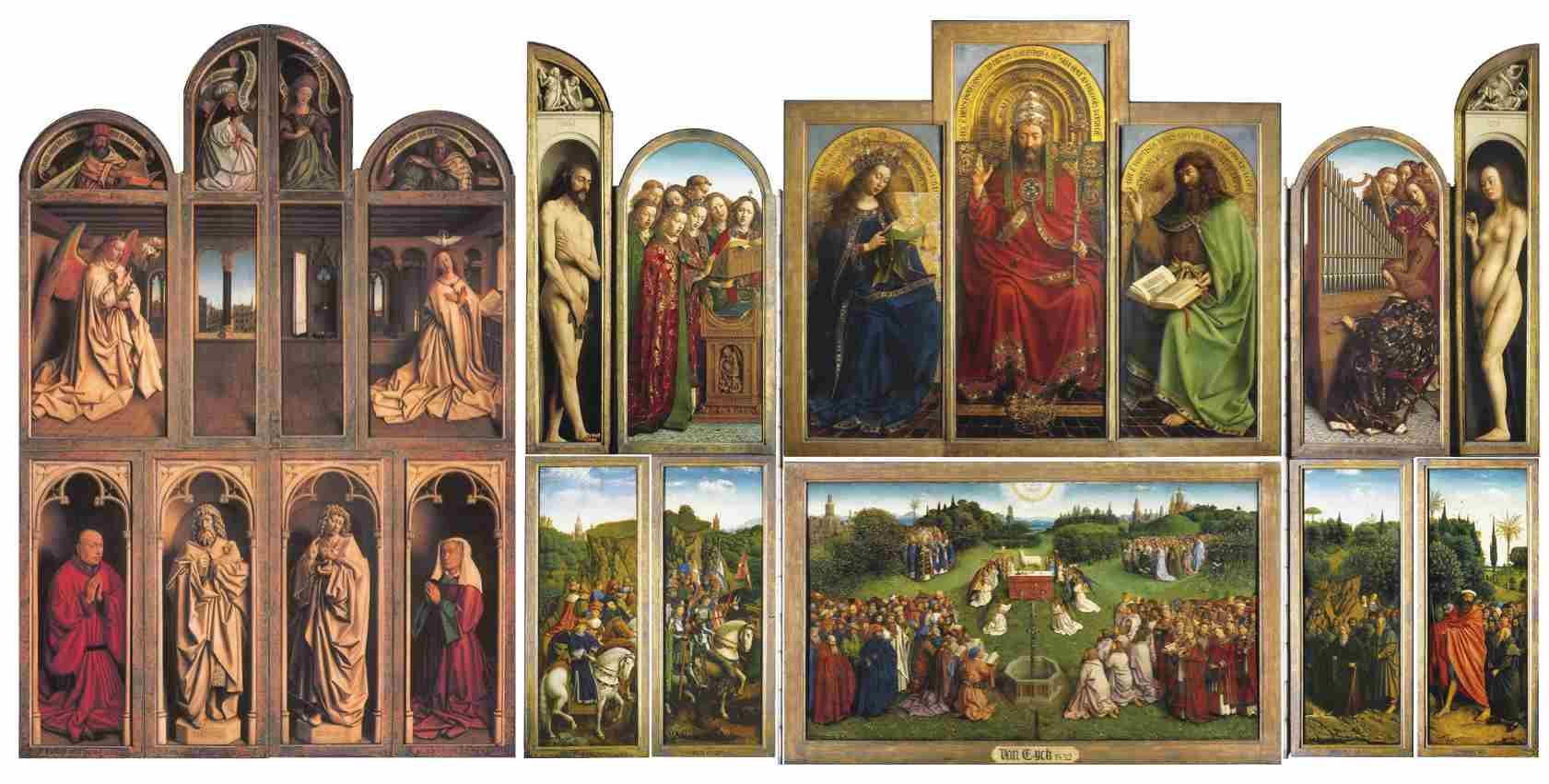

凡·艾克唯一的公共委托作品,也是他最令人折服的大作,是《根特祭坛画》( Ghent Altarpiece ,图2.5),代表了欧洲北方画家对现实的最终征服。这幅祭坛画的正式名称是《神秘羔羊的礼赞》( Adoration of the Mystic Lamb ),位于根特的圣巴夫主教座堂,赞助人是当时根特最有政治影响力的议员约多克·维德(Jodocus Vijd)和妻子丽丝贝特·博鲁特(Lysbette Borluut)。根据祭坛画铭文的16世纪抄本,扬·凡·艾克的兄弟休伯特(Hubert van Eyck)承接了这项委托。1426年休伯特去世,扬·凡·艾克接替了他的工作,并于1432年完成画作。后世研究者曾质疑铭文的真伪,但无论休伯特是否参与,这幅祭坛画都将扬·凡·艾克的能力展露无遗。

图2.5 《根特祭坛画》(外部和内部),1432年

祭坛画外框华丽,可以开合的侧翼平时关闭着,展现三层图像。最上层的面板描绘了四先知向下俯瞰第二层天使报喜的场景。其中右翼高面板中的库迈女巫(Cumaean Sibyl),据说是葡萄牙公主伊莎贝拉的形象。天使报喜的画面中,天使长加百列和圣母被两幅室内场景分隔。窗外是当时的市镇,让人有一种显灵就发生在当下的错觉。下层中央的施洗者圣约翰和传道者圣约翰,以模仿雕塑的纯灰色画“格里赛尔”(Grisaille)表现。双手合十的赞助人夫妇跪于两侧,被描绘成真人大小。约多克·维德的秃顶、抬头纹、白胡茬、脸上的疣和手背突起的静脉,凡·艾克都如实画了,观者不得不相信确有此人。

每当节日盛会,祭坛画的侧翼伴随音乐打开,露出内部十二幅绚烂的杰作,分列上下两层。上层中心部分以压缩距离感的短缩法画成,其形象是上帝还是基督,一直存在争议。圣母与施洗者圣约翰分列左右,二者身后是天使合唱团与演奏团。有意思的是,天使们没有翅膀,样貌如日常所见之人,连发音的口型和乐器的形制也被准确描绘。最外侧的亚当和夏娃是裸体的,接近真人大小,这在当时的尼德兰是首创。逼真的表现也带来了麻烦,直到19世纪,每当展出这件作品时,人们仍然要以着衣的复制品取而代之。亚当和夏娃被限定在一个非常狭小的空间里,动作像是要冲出这个空间。这幅祭坛画总长5.2米,超出当时教堂的宽度,侧翼不能完全打开,这让亚当和夏娃相向而行的态势更具立体感。

下层的五块面板,是连续的全景画面《神秘羔羊的礼赞》(图2.6),场面宏大,分布对称。人群和风景的陈设,好像赞美诗,以不同声部合唱,烘托出画面中顶天有异象的光辉。处在光辉中央的鸽子展开双翅散布的金线,与整个景观的透视感呼应,也把观者的目光引向画面中央:一只安详矗立在祭坛上的正在淌血的羔羊。在一块有限的画板上,画家展示了音诗般的壮丽奇景。这的确成就了宗教节日不可或缺的项目,也使《根特祭坛画》成为艺术史上令人垂涎的杰作。五百多年里,它成为十三起犯罪的目标,经历七次失窃 [1] ,直到“二战”之后才度尽劫波,重回根特圣巴夫主教座堂。

图2.6 《神秘羔羊的礼赞》,1432年

宫廷职务让凡·艾克不必为佣金忙碌,但面对新兴资产阶级的委托,他也保持着严谨的态度。《阿诺芬尼肖像》( Arnolfini Portrait ,图2.7)是艺术史上最具复杂性的肖像画之一,开启了凡·艾克画家生涯的巅峰期。画中人是居住在布鲁日的托斯卡纳商人乔瓦尼·阿诺芬尼(Giovanni di Nicolao Arnolfini)和他的妻子,阿诺芬尼家族靠经营昂贵的丝绸、纺金布和挂毯发了财。这件双人全身像尺寸不大,但细节极为丰富,为观者带来相当多解读的可能。历来学者们各有看法,其中影响较大的来自潘诺夫斯基(Erwin Panofsky),他认为这幅肖像是绘画形式的婚约。 [2] 此外,玛格丽特·科斯特(Margaret Koster)的纪念亡妻的假设也颇具说服力。 [3]

图2.7 《阿诺芬尼肖像》,1434年

为了尽情展示阿诺芬尼夫妇考究的衣着,凡·艾克无视了季节。丈夫戴着夏季的黑草帽(染黑工艺因为复杂而昂贵),身上却穿着紫貂滚边的紫色天鹅绒长袍,内衬可能是丝绸。他不是贵族,没有戴金饰,但这一身行头的颜色和面料也是勃艮第公爵菲利普三世喜欢的。妻子的长裙颜色罕见、用料奢侈、剪裁精良、花边繁复,皮草是珍贵的白貂而不是当时常见的灰鼠毛皮。她左手拎起长裙,有人认为代表怀孕,但当时的档案表明,她死时并无子嗣。所以这个姿势可能是一种时尚,或为了展示财富。妻子的脸被画得像瓷娃娃一样,相对丈夫的脸,缺少具体的特征,更像一个理想化的符号。这也许应了玛格丽特·科斯特的推测,意味着她已离世。丈夫的五官、眼神和脸部细微的特征,都是被具体刻画的。他抬起的右手画得分毫毕现,似乎有某种仪式感。夫妇二人的头部和四只手,形成此起彼伏的“笔迹”,让画面于安静中蕴含着流动的能量。

屋里布满奢侈品。床脚的波斯地毯、来自南方的橘子、木器上的兽雕、枝形黄铜吊灯,展现了作为当时欧洲奢侈品中心的布鲁日所能提供的物质享受。天还亮着,但吊灯上有一支蜡烛燃亮,与妻子那一侧燃尽的蜡烛形成对比,这是否再次暗示丈夫活着而妻子已故去?窗间透出樱桃树的枝叶与果实,据此可以判断房间在二楼。无可置疑的光源、毛茸茸的宠物犬、远近呼应的两双拖鞋,画家用可信的细节说服你——你看到的,就是那时那刻。

凡·艾克遵照严格的透视法,仔细描画了所有细节,不分远近,没有焦点,营造出观者不得不承认的真实感。他利用了人眼每次局部聚焦都是清晰的但从来无法同时看清整个视界的矛盾,给绘画以至精至细再现世界的能力。这使得人们在观看凡·艾克绘画的过程中,可以产生有关真实性的思考。因为画中所现和人的视觉体验,既是重合的又是抽离的。从这个意义上说,凡·艾克实践的观看理念,领先于他高超的绘画技艺。

墙上的凸面镜是当时的高科技,也是凡·艾克的炫技。围绕着镜面的,是十幅表现耶稣受难的微型画。镜子是留给观者的视觉游戏,房间中的人与物,都能在镜中找到对应。但镜子里也有画中看不到的:左侧应该还有一个窗户,光照亮了画中人。镜中还多了两个人,在门口,正是他们目睹了整个画面。其中一个据信是画家本人,他在镜子上方的墙上签了名:“Johannes de eyck fuit hic 1434”(扬·凡·艾克曾在这里,1434年)。贡布里希因此说:“艺术家在历史上第一次成为真正的目击者,一个不折不扣的目击者。”

凡·艾克追求视效逼真的努力,并非仅仅出于技术上的雄心。信念,是他绘画的基石。艺术家相信,人肉眼所视,皆是神启。他致力于呈现人的日常视觉中被忽视的细节,并揭示出这些细节关系中的奥妙。这一点,在他的圣母子主题祭坛画中得到明示。存世的共有六件,创作于1436—1440年之间。

《圣母子与范·德·佩尔教士》( Virgin and Child with Canon van der Paele ,图2.8)是布鲁日神职人员范·德·佩尔的委托,安放于委托人在圣多纳廷主教座堂(St. Donatian’s Cathedral)的私人礼拜堂。凡·艾克将委托人和圣母子安排在同一个画面里,用精确的透视法和具体的光影关系,制造了一种在场。确凿的细节刻画,是在场的视觉证据。这一切实践,达成了观者的信赖,同时成就了委托人的意愿。

图2.8 《圣母子与范·德·佩尔教士》,1436—1437年

在《卢卡圣母》( Lucca Madonna ,图2.9)中,凡·艾克营造了一个以圣母为中心的局面——王座室(Throne room)。这是他为圣母打造的完美所在,空间狭小繁复,丰富的建筑元素和家庭场景被压缩进其中。圣母宽大的木质宝座,装有四只黄铜狮子雕像。华盖和地毯,由昂贵的织金面料制成。圣母褶皱丰富的红丝绒袍子,占据了画面最大的色域,四边镶嵌着闪耀的珠宝。窗台上的两个果子、壁龛里的烛台,以及盛水的玻璃瓶和洗手盆,挑战视觉真实的极限。

图2.9 《卢卡圣母》,1437年

圣母乳房的位置似乎太靠上了,但如果不这样画,圣婴的脑袋就离圣母的头太远了,母子俩的眼神交流也会随之拉远。圣母的右手将圣婴后背的皮肤推到起褶,这样具体的细节显然经过写生的准备,形成了一种逼真的形式感。再现是主观的,处处是障眼法,技艺高超的艺术家用形式制造感染力,让观者为他笔下的不合理辩护,为他的巧思折服。

《卢卡圣母》的模特,据信是凡·艾克的妻子玛格丽特。《玛格丽特·凡·艾克像》( Portrait of Margaret van Eyck ,图2.10),描绘了她34岁左右的样貌。这幅画可能是双联画之一,与之并置的应当是凡·艾克的自画像。画家强调了妻子的面部特征:大额头、淡眉毛,嘴唇单薄,微微反颌,脸颊还有色斑。这些要贴近才能观察到的细节,传达出亲密气氛。玛格丽特的着装不及阿诺芬尼的妻子奢侈,但凡·艾克描绘妻子时,在看似不经意的细节里,不遗余力地彰显技巧。玛格丽特棋盘格图案的发网和七层花边的亚麻头巾(比阿诺芬尼的妻子多两层),造就了极端细密的形式感。此外,也许为了把一切装进狭小的画面,凡·艾克牺牲了妻子的头身比例。

图2.10 《玛格丽特·凡·艾克像》,1439年

在生命的最后两年,凡·艾克完成了那个时代绝无仅有的杰作《教堂里的圣母》( Madonna in the Church ,图2.11)。这件小巧而精密的作品,可能是15世纪流行的便携式双联画的左翼,另一侧面板和带有铭文的框架已丢失。便携式双联画在当时是奢侈品,只有经过教皇特许才能拥有。

图2.11 《教堂里的圣母》,1438—1440年

这幅近距离观看的画,重点放在空间描绘上。圣母身处一座融合了当时建筑元素的哥特式教堂,凡·艾克尽量画得细腻,分毫毕现的细节唤起如临其境的视觉体验。画面难度最大的地方在于描绘外光,这在当时的绘画中是罕见的。阳光透过教堂的玻璃,在拱顶和地面形成不同质感的光斑。这幅画的尺寸如同手抄本中的微型画(Miniature),却拥有更逼真的华丽感。如此精微的描绘,很可能是画家借助凸透镜完成的。

1441年7月,扬·凡·艾克在布鲁日去世。工作室由他的兄弟兰贝特(Lambert van Eyck)接手经营,根据扬·凡·艾克生前的设计完成作品。但没有人能画到扬·凡·艾克的程度,因为没有人比他更笃信“尽我所能”。

扬·凡·艾克是超级画家,也是创造新视效的超级媒体。他的出发点不只是个人表达,也是为宗教和新兴市场服务。随着权力和财富的重新配置,中世纪的图像已经不再令人满足,壮大的新阶层需要新的视觉符号,新绘画材料的登场也给了精细物化的绘画手段更广阔的空间。凡·艾克的视觉体系是当时常识的整合,从他开始,画家对世界的描摹脱离了既往的形式化,慢慢走向另一种形式化——所谓现实主义。他的新技法,为后世绘画做了重要铺垫,预示了更繁多的可能。

[1] Noah Charney, Stealing the Mystic Lamb , New York: Public Affairs, 2010, p. 1.

[2] Erwin Panofsky, “Jan van Eyck’s Arnolfini Portrait,” The Burlington Magazine for Connoisseurs , vol. 64, no. 372 (Mar., 1934), p. 118.

[3] Margaret L. Koster, “The Arnolfini double portrait: a simple solution,” Apollo , vol. 158, no. 499 (Sep., 2003), pp. 3–14.