第四章

达·芬奇 它宁愿被猎人捕获

莱昂纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci, 1452—1519)生活于文艺复兴时期。你可以称他为:科学家、工程师、发明家、解剖学家、雕塑家、建筑师、城市规划师、植物学家、音乐家、诗人、哲学家、作家。但过去五百年,他征服所有人,是靠绘画。

达·芬奇是画中高手,在今天看来仍是难以捉摸的艺术魔法师、催眠师。他让你沉浸在对他的深信不疑中,以至于一刹那放弃自我。他画壁画,有了《最后的晚餐》;画肖像,有了《蒙娜丽莎》;画人体比例图,有了《维特鲁威人》。达·芬奇对绘画的态度与其他人不一样,他并不完全服务于委托人,野心也绝不限于绘画。同时代杰出的画家各有独特的风格和趣味,和他们比起来,达·芬奇的思维图景更宏大——他用绘画分析和认识世界,试图建构一个令他自己信服的模型。

达·芬奇生于1452年,他是私生子,父亲是佛罗伦萨的法律公证人,母亲据说是托斯卡纳芬奇镇的卡特琳娜,芬奇镇达·芬奇理想博物馆前馆长伦佐·钱基(Renzo Cianchi)则提出卡特琳娜是“东方女奴”的假说。 [1] 达·芬奇的父亲结过四次婚,有十六个子女。达·芬奇年龄最大,与弟弟妹妹们几乎没来往。

15世纪60年代中期,14岁的达·芬奇进入委罗基奥(Andrea del Verrocchio)工作室打杂,三年后正式成为学徒,受训七年,学习内容包括制图、绘画、化学、冶金、机械、木工、鞣皮、雕刻、铸石膏。1472年,20岁的达·芬奇被艺术家与医生组织圣路加公会接纳,建起自己的工作室。

达·芬奇21岁的素描《亚诺河谷》( Landscape of the Arno Valley ,图4.1),被认为是欧洲第一幅纯粹的风景绘画。画里已有“达·芬奇”——他不仅是在画风景,还是在解释这个世界。他用交错穿插、疏密有致的线条,形成一方秩序,试图阐述物质表相与内在结构的关系。这样的方法,达·芬奇一直沿用到生命的最后。达·芬奇画水,不限于水面的波纹,更像是分析水流涌动下的能量趋势,如同力学示意图。但他还是要为这种示意图蒙上一层悦目的表皮,即所谓“画面”,也许这样才能令他自己满意。达·芬奇还有很多其他研究手段,但最重要的是绘画。绘画就是他的公式,是他理解这个世界的钥匙,最简练地接近了真理。他更在意的是在视觉表象下的发现。发现世界的真相,而非表情达意,成为达·芬奇工作的出发点。

图4.1 《亚诺河谷》,1473年

22岁,达·芬奇画了第一幅肖像画《吉内薇拉·班琪》( Ginevra de’ Benci ,图4.2),堪称杰作。人物造型透露出达·芬奇的偏好:鼻子长,人中短,嘴唇薄,唇线多起伏。女孩的脸部像大理石雕塑,双眼却像刚撬开的生蚝,水汪汪的。达·芬奇几乎没画睫毛,只是用上眼皮轮廓线浓淡粗细的变化,暗示了睫毛的效果。脖子光洁润滑,像大理石柱子,下巴过渡到脖子的处理有如雕塑般紧致。他要的是一个完美而非肉感的形象。

图4.2 《吉内薇拉·班琪》,约1474—1478年

画面左边有一个被杜松枝叶遮蔽的洞口般的空间,画面右边则呈现了一小块清晰且层层延伸的风景。女孩身后的树冠形成一个“大帽子”,支撑起画面的上半部,并且提供一个衬托浅色肌肤的暗色背景。女孩胸前覆着一层用别针扣住的薄纱,让皮肤的色调多了一层。达·芬奇把肖像画当作风景画来处理,不浪费画面中任何一个可资利用的视觉因素,由著至微整合细节的方式,显示他最在乎的是营造复杂的空间。年轻的达·芬奇已经明了,画不是真实的再现,而是将所有画面关系运作成为一个令人信服的整体。

26岁,达·芬奇第一次独立接受委托,为佛罗伦萨旧宫的圣伯纳德礼拜堂制作小祭坛画《贝诺瓦圣母像》( Benois Madonna ,图4.3)。圣母子与花的组合是当时流行的题材,但达·芬奇的画法没有遵循定式。他表现了一个暗的场景,将大量细节归到阴影里,这样观者就会将注意力集中在圣母和圣婴的身体上。达·芬奇非常注重对曲线的利用,从额头、手腕到衣褶,画面中曲线多到夸张,如同浪花起伏显隐,使画中人的形体更加饱满,彰显了圣母子不可忽视的存在感。圣婴的光环如同附了一层滤镜,窗台的角落透过这层滤镜,与光环形成漂亮的几何作图。这肯定不是偶然的,图案化的效果,让人的目光不自觉地游移到那里,空间感被强调出来。最突出的是三只拢在一起的手和圣母手中的花,它们处于画面中心。圣母的另一只手扶住了圣婴的后背,在暗部却被映亮,画法与其他几只手不一样,柔美松弛。它的存在接应了圣母子手臂以及圣母衣褶的走向,形成有韵律感的秩序。在后来的创作中,手的安排是达·芬奇组织画面的重要方式。

图4.3 《贝诺瓦圣母像》,约1475—1478年

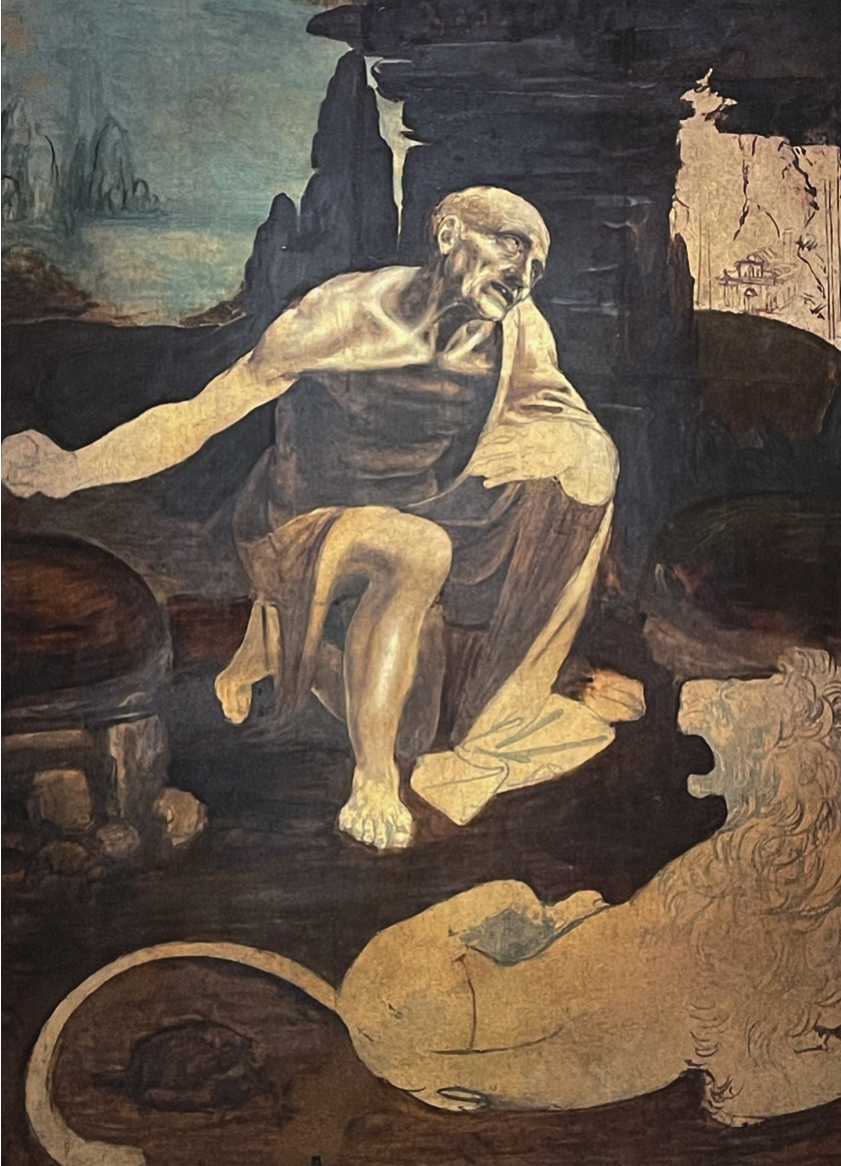

24岁,达·芬奇被控性侵,但未定罪,他的感受通过《荒野中的圣杰罗姆》( Saint Jerome in the Wilderness ,图4.4)中备受折磨的老隐士传达出来。这是一幅未完之作,从中可以清楚地看到达·芬奇的作画过程。细节还没有的时候,画面的整个结构已经非常确凿了,其中轮廓是决定性的。在未完成的人物描绘中,达·芬奇展示了他的解剖学知识。

图4.4 《荒野中的圣杰罗姆》,约1480—1490年

1478年,佛罗伦萨发生政变。帕齐家族为夺取佛罗伦萨政权,在复活节弥撒上暗杀美第奇兄弟。弟弟朱利亚诺身中19刀而死,哥哥洛伦佐侥幸逃生。政变以失败告终,刺客贝尔纳多·班迪尼·巴龙切利(Bernardo di Bandino Baroncelli)被处以绞刑。这一次,娴熟的多面手达·芬奇,像新闻记者一样,记录下刑场上令人毛骨悚然的瞬间(图4.5)。手稿上的笔迹是由右向左书写的镜像文字,内容是巴龙切利死时所穿长袍的颜色。在画面左下角,达·芬奇又画了一回刺客的面部,补充了死亡一刻的表情。

图4.5 《对被绞死的刺客巴龙切利的研究》,1479年

29岁,达·芬奇接受一项重要的祭坛画委托,为佛罗伦萨圣多纳托教堂绘制《贤士的崇拜》( Adoration of the Magi ,图4.6)。这幅画是关于空间的巨制,空间在构图里是敞开式的。达·芬奇把一个经典的宗教场景嵌入奇幻的人间剧场。在未完成的画面里,明暗布局已经确定。可以看出,达·芬奇野心勃勃,要把一个青年对人间世的所有想象全部放入画面。位于画面左上部的废墟,在透视精确的框架下,将前景和后景分开。建筑物的透视将场景延伸到目光尽头,虽然只有寥寥几笔的勾勒,已经能看出大风景的气势。远景中的战斗场面,让叙事处于一种不安的动势中。近景拥挤的形象构成人群,像小山一样围住了圣母子。显然,达·芬奇预备在这里大做文章,描述丰富的动作和表情,把他渴望描绘的形象都装进去,包括矫健优雅的骏马。三位贤士好像把达·芬奇的全部世界都带来了,这个嘈杂动荡的场面超出了故事主题所需要的视觉内容,可以被视为达·芬奇内心戏剧的开场,虽然近景的大多数细节处于未完成状态,但每一个局部都足以对后世构成影响。也许画这些,才是达·芬奇最乐意的。不过,达·芬奇没画完这幅画就离开了,也放弃了刚刚在佛罗伦萨打开的局面。前方有更吸引他的东西。

图4.6 《贤士的崇拜》,1480—1492年

“文艺复兴三杰”中,米开朗基罗是构建世界的雕塑家,拉斐尔是描绘世界的画家。和他们相比,达·芬奇是难以界定的,只是碰巧他的笔记本上画满了画——其中许多是技术草图,他用绘画来思考和解读世界,所以我们就把他当作画家了。

1482年,30岁的达·芬奇从佛罗伦萨搬到米兰,为卢多维科·斯福尔扎公爵服务。他给公爵的见面礼是马头形的弦乐器,他还详细介绍了自己在工程和武器设计方面的心得,顺便提到自己也会画画。在斯福尔扎公爵的宫廷,达·芬奇很忙碌。他为重大场合准备花车,为米兰大教堂设计穹顶,为斯福尔扎城堡木板厅的墙壁和天花板绘制令人仿佛置身桑树林的错视画,还经常设计水利和机械工程,为防御工事担任技术顾问。但他最重要的使命,是为斯福尔扎王朝的创始人弗朗切斯科·斯福尔扎树立一座最为壮观的青铜骑马雕像。为此达·芬奇断断续续地工作了十二年,直到战争爆发,为雕像而备的铜被拿去铸造了大炮。

在米兰十七年,达·芬奇完成六幅画作,其中两幅是《岩间圣母》( Virgin of the Rocks )。《岩间圣母》(巴黎版,图4.7)为圣母无原罪兄弟会教堂而作,描绘婴儿时期的施洗者圣约翰在天使长乌列尔的护送下前往埃及,途中遇到圣母与圣婴。施洗者圣约翰是佛罗伦萨的守护神,这一题材在佛罗伦萨艺术中很常见。

图4.7 《岩间圣母》(巴黎版),1483—1486年

任何有机会站在这幅画面前的人都会被这一幻境所震撼。巨石和人物是达·芬奇营造空间的元素,首先他用巨石互相撑起一个类似穹顶的稳定结构。在这个结构下,四个人物按照达·芬奇的需要,被精心地布置。人物错落的关系构成了画面最中心的一个空间,人物之间的空隙又形成了一些更小的穿透的空间,与其他被洞穿的空间相呼应,位置确凿,让人的眼睛能够在画面上按照空间方位游走。信任了这一空间感,观者也就信任了画家制造的幻境。

这一切要靠光和色来强调。整个画面中保留了大量中间色调的区域,达·芬奇非常小心地要维护住一种空气感,所以在渲染的时候,人物肌肤的暗影染得比较轻盈,暗色的使用是非常谨慎的。但是在画面中央圣母袍子的暗部,达·芬奇毫不犹豫地留下了艺术史上最深邃的蓝。人物和植物的亮部被赋予一层光晕,近乎半透明的花草叶子,悬浮在嶙峋的石头上,宣示了这就是仙境,而且是画家造出来的。

达·芬奇的做法有点儿像园林造景,观看这幅画的历程可以被视为在空间中游览的过程。这幅画是在理性的框架下致幻的魔术,达·芬奇建筑师和魔术师的意志得以实现。

达·芬奇与圣母无原罪兄弟会签订合同的日期是1483年4月25日 [2] ,委托方直到1508年年底才将欠款付清。据说达·芬奇并没有将《岩间圣母》(巴黎版)交付给教堂,而是私下售出。接受委托十二年后,他在助手协助下开始重画。1508年,《岩间圣母》(伦敦版,图4.8)交付安装。

图4.8 《岩间圣母》(伦敦版),约1495—1508年

伦敦版在构图和力量分配上完全遵循巴黎版的经验,达·芬奇对视觉元素进行了归纳总结,细节处理更加确切和稳定,但是色调关系放弃了之前的透明感,因此减少了幻境的魅惑。达·芬奇把精力放在具体人物的描绘上,不可忽视的是圣母和天使长乌列尔面部的塑造,呈现出一种安详的力量。乌列尔的眼神和动作都发生了明显的变化。巴黎版中,乌列尔右手指向圣婴,眼神微微俯视,几乎瞥向观众,可以推测出祭坛画将要放在比较高的位置。而伦敦版中,乌列尔的右手落下来了,用眼神而不是手,指向圣婴。伦敦版画面底部不再暗示水的存在,植物也是虚构的,不像巴黎版那样有植物学依据,这一部分可能由助手完成。如果说巴黎版用了高超周密的视觉手段,伦敦版则像秉笔直书,二者各有各好。

1489年,达·芬奇为斯福尔扎公爵的情妇塞西莉亚·加莱拉尼(Cecilia Gallerani)画了《抱貂的女士》( Lady with an Ermine ,图4.9)。这幅画是达·芬奇仅有的四幅女性肖像中的第二幅,特别之处在于画中的小兽。达·芬奇所画的从来都是自己的主张,这幅画延续了他表现人物的偏好——让造型饱满,占足应有的空间,并且为了强调扭动的姿态,塞西莉亚的肩膀隆起得相当高。她看向画外光线照过来的方向。

图4.9 《抱貂的女士》,约1489—1491年

整幅画最精彩的地方不是塞西莉亚的脸部,而是她的手和小兽绷紧的肌肉撑出的力量感。手部造型夸张且细致入微,是达·芬奇解剖知识的炫技。小兽被后世认作貂。貂可能是塞西莉亚姓氏的双关语,也是纯洁和节制的传统象征。此外,斯福尔扎公爵还是那不勒斯国王费迪南多一世于1464年创建的貂骑士团(The Order of the Ermine)的成员。不过,这只貂的样子与现实中的白貂不完全相符,可能是达·芬奇按照理想塑造的神兽,由几种动物的特征组合而成。在晚年编写的动物寓言中,达·芬奇写道:“节制的貂一天只吃一次,它宁愿被猎人捕获,也不愿躲在肮脏的巢穴,以免玷污自己。” [3] 达·芬奇没有在人物背后添上风景,因为不需要。这幅画要你看的就是手,以及手中的小兽。

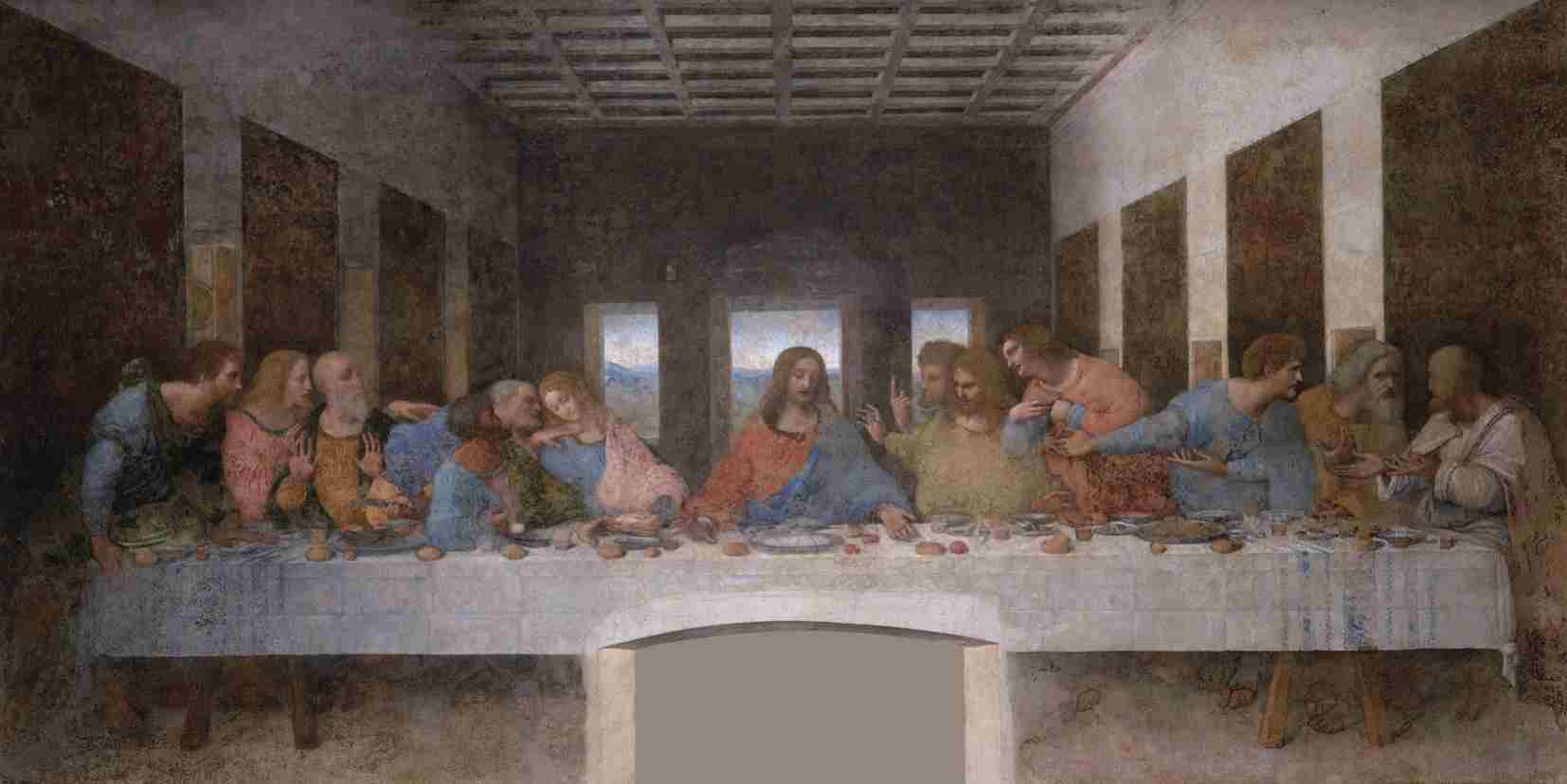

斯福尔扎公爵预备将米兰圣马利亚感恩教堂(Santa Maria delle Grazie)作为家族陵墓,对其进行翻修。达·芬奇的任务是为教堂内修道院的食堂绘制壁画,也就是《最后的晚餐》( The Last Supper ,图4.10)。这幅画表现了一个瞬间,耶稣说出自己被出卖的真相。在这个故事里,犹大的形象是关键,达·芬奇花了很长时间四处寻找罪犯,作为犹大的原型。艺术史上有许多同一题材的画作,但说到《最后的晚餐》,我们永远会首先想到达·芬奇。通过透视法,达·芬奇将观众的视线聚到耶稣的脸上。十三个人物的水平排列对构图是个挑战,达·芬奇让门徒们的动作形成夸张的起伏,与耶稣平静的姿态形成对比。景深的力量和人物轮廓的波动,赋予这一经典场面强大的感染力。达·芬奇使用了实验性的技术:在墙壁上涂上自己混合的底,再用蛋彩作画。这导致了日后壁画的剥落,维系这幅杰作成了后世的难题。

图4.10 《最后的晚餐》,约1495—1498年

1499年年底,斯福尔扎公爵在米兰的统治被法国人推翻。达·芬奇逃到曼图亚,不久转道威尼斯,为抵御土耳其人的进犯提供军事方案。1500年,达·芬奇回到佛罗伦萨,《圣母子、圣安妮与施洗者圣约翰》( The Virgin and Child with Saint Anne and Saint John the Baptist ,图4.11)很可能是在这段时间完成的。这幅画是草图,为一幅未完成或已遗失的画而作。达·芬奇用了铅笔、炭笔、墨水,还有一点水粉。虽然是画稿,他依旧倾注了全部的意志。

图4.11 《圣母子、圣安妮与施洗者圣约翰》,约1499—1500年或1506—1508年

尽管正典福音书没提到,然而根据基督教伪经(Apocrypha)和伊斯兰传统,圣安妮是圣母马利亚的母亲。这幅画的成立,在于四个人物形态跳跃的关系,以及圣安妮对马利亚倾注的眼神。马利亚完全自信地知道圣安妮的崇敬爱慕并享受其中,她专注于圣婴。圣婴的造型和动作,与《岩间圣母》中的非常接近。马利亚的手应该扶在圣婴腋下,但并没有清晰地显现。如果马利亚与圣安妮并排坐在一起,她们会多少显得有些疏离。为了解决这个问题,达·芬奇让马利亚坐在圣安妮腿上。从人体比例来看,圣安妮过于高大,但观者认同了达·芬奇的冒险。马利亚的右脚被赋予了一个怪异的轮廓,但是因为这幅画巨大的美,任何人都不会愿意吹毛求疵地打扰它。达·芬奇熟知视觉形象如何影响人的情感与判断,并且拥有准确把握它的经验。在一种近乎于魅惑的传达中,我们同意了达·芬奇所有的安排。

海量的草图显示,关于细节,达·芬奇做过很多研究,其中包括衣褶。在《圣母子、圣安妮与施洗者圣约翰》中,他处理形体姿势和人物关系,比《岩间圣母》或早期的《圣母子与花》更加成熟、果断和自信。还有一点很重要,达·芬奇强化了人物的体积感,它超出我们的经验,如同山峦河流,成为不可忽视的存在。达·芬奇的本领在于,当他把强烈的个人意志注入画面的同时,也一定建立了承载这种意志的造型关系。观者情愿按照他的安排来一次视觉旅程,心生叹服。据瓦萨里讲,佛罗伦萨人蜂拥来看这幅画,像过节一样。 [4]

《圣母子与圣安妮》( The Virgin and Child with Saint Anne ,图4.12),据信是法国国王路易十二的委托,但从未交付。这幅画与《圣母子、圣安妮与施洗者圣约翰》创作时间接近,完全履行了后者作为草图的意志,场面壮丽,有恢宏的风景和激动人心的飞行视角。圣母马利亚仍然坐在圣安妮腿上,圣安妮仍然显得巨大。达·芬奇用一只小羊代替施洗者圣约翰,保持了有跃动感的人物关系,呼应了山峰的起伏。

图4.12 《圣母子与圣安妮》,约1501—1519年

达·芬奇用绘画的手段尽可能地在作品中展现神性,这让他拥有了上帝般的自信、造物主的眼光。他的绘画给万物以位置。

1502年,教皇亚历山大六世(AlexanderⅥ)之子切萨雷·波吉亚(Cesare Borgia)将达·芬奇请到军事要塞切塞纳,担任教皇军队的总工程师。达·芬奇实地测量教会控制的领地,绘制了一系列规划图和地形图。这项工作勾起了达·芬奇制图的兴致,次年他回到佛罗伦萨,通过河岸速写和地形测量,再次论证了被讨论长达三个世纪的纸面工程——开凿一条连接佛罗伦萨与地中海的运河。

1503年,达·芬奇还获得一项重要委托,为佛罗伦萨旧宫(Palazzo Vecchio)五百人大厅绘制壁画《安吉亚里之战》( The Battle of Anghiari )。为了赶进度,达·芬奇再次创新壁画技术,将蜡加入颜料,又用火盆烤墙加速干燥,结果颜料顺墙流了一地,项目以烂尾告终。(米开朗基罗应邀在对面墙壁作画,也未成功。)

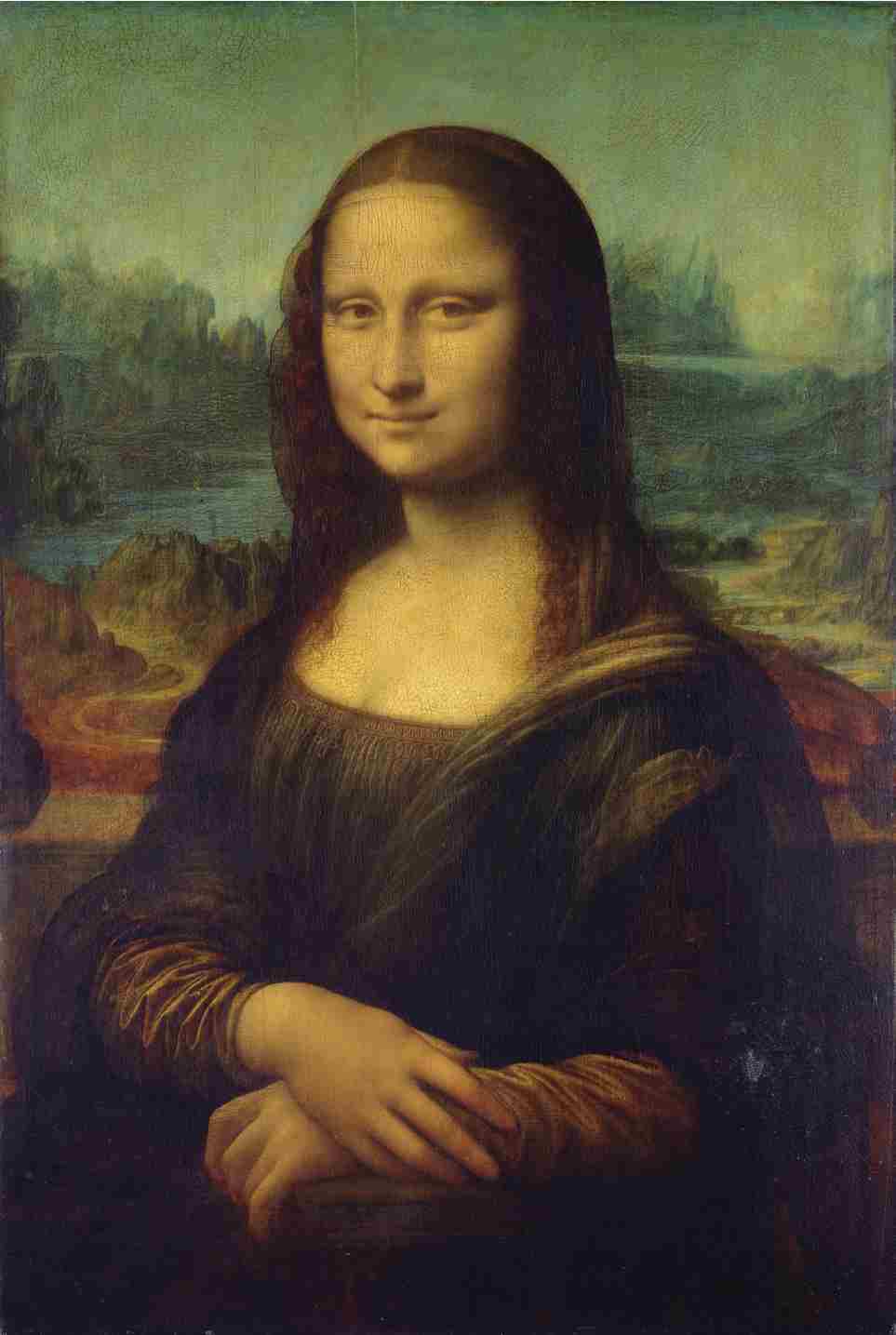

与此同时,达·芬奇开始画他最神秘的肖像画《蒙娜丽莎》( Mona Lisa ,图4.13),断断续续,十四年后才完成。这幅画的人物端坐在一方令人着迷的风景前。模特身份众说纷纭,通常被认为是佛罗伦萨布料商的妻子丽莎·德尔·焦孔多(Lisa del Giocondo)。达·芬奇以理想状态构造一个肖像,并且描绘了一切令人信服的细节。他让一幅肖像画超越了具体人物的所指,成为艺术史的符号。

图4.13 《蒙娜丽莎》,约1503—1517年

1506年,54岁的达·芬奇被法国驻米兰总督夏尔·德·昂布瓦斯(Charles d’Amboise)召回米兰。他接到少量肖像和雕像委托,主要职责是担任建筑和工程顾问。达·芬奇花了很多时间发展科学方面的兴趣,在解剖学、数学、光学、机械、地质和植物学方面都有进展。他还重新组织起在米兰的工作室,叫来心爱的门徒萨莱(Salaì),并在新学徒中找到了晚年忠诚的助手梅尔齐(Francesco Melzi)。

1513年,法国人被逐出米兰,60岁的达·芬奇前往罗马,投奔赞助人朱利亚诺·德·美第奇(Giuliano de’ Medici)——新教皇利奥十世(Leo Ⅹ)的弟弟。朱利亚诺每月给达·芬奇三十三个金币的津贴,除此之外没有提供什么重要的工作机会。当时,罗马大师云集,布拉曼特(Donato Bramante)建造圣彼得大教堂,拉斐尔装饰教皇的房间,米开朗基罗营建尤利乌斯二世(Julius Ⅱ)的陵墓,而达·芬奇只担任过一项未能实现的填海工程的顾问。大多数时间他闷在工作室,研究植物学,发明液压排水系统,写关于声带的论文,所有这些都没能获得新教皇的重视。郁结中,达·芬奇第一次中风。

《施洗者圣约翰》(

Saint John the Baptist

,图4.14)被认为是达·芬奇最后的油画。画中的圣约翰裸露着肩臂,单手指天,以神秘的微笑示人。达·芬奇简练地表现了裹着身体的毛皮

,使之和圣约翰蓬松的卷发形成上下呼应,反衬出肉身的光泽。模特可能是助手萨莱,达·芬奇葡萄园佃户的儿子。达·芬奇抱怨他是“骗子、小偷”,“顽固、贪吃”,但还是收留了他二十八年。

[5]

画中人不可捉摸的眼神是斜视的结果,他右眼凝视着观者,左眼瞥向画中手指的位置,这目光越过了画外的观者。观者被画中人的眼神既凝视又忽视的同时,目光会渐渐移向画面右侧标志性的手势,以及隐现于暗色背景中的芦苇十字架。圣约翰脖子下的皱褶不属于年轻的肌肤,它们增强了肩颈扭动感的同时,更像是寓言。圣约翰嘴角上扬的方向与右手食指的延长线,交会于画面之上的虚空,即光的来源,暗示了神的存在,以及人被神所爱。

,使之和圣约翰蓬松的卷发形成上下呼应,反衬出肉身的光泽。模特可能是助手萨莱,达·芬奇葡萄园佃户的儿子。达·芬奇抱怨他是“骗子、小偷”,“顽固、贪吃”,但还是收留了他二十八年。

[5]

画中人不可捉摸的眼神是斜视的结果,他右眼凝视着观者,左眼瞥向画中手指的位置,这目光越过了画外的观者。观者被画中人的眼神既凝视又忽视的同时,目光会渐渐移向画面右侧标志性的手势,以及隐现于暗色背景中的芦苇十字架。圣约翰脖子下的皱褶不属于年轻的肌肤,它们增强了肩颈扭动感的同时,更像是寓言。圣约翰嘴角上扬的方向与右手食指的延长线,交会于画面之上的虚空,即光的来源,暗示了神的存在,以及人被神所爱。

图4.14 《施洗者圣约翰》,约1513—1516年

1515年,法国国王弗朗西斯一世占领米兰。达·芬奇参加了国王与教皇在博洛尼亚举行的会谈,并于次年随弗朗西斯一世去了法国。弗朗西斯一世看重达·芬奇,将他安置在昂布瓦斯皇家城堡附近的克洛·吕斯城堡,常通过地道去探望他,还付了他一大笔养老金。弗朗西斯一世任命达·芬奇为首席画家、工程师、建筑师(Premier peintre, architecte et méchanicien du Roi),但并不驱使他为自己工作,而是奉为贵宾,任由他沉浸在自己的研究中。

65岁,达·芬奇瘫痪,右手不听使唤。1519年,67岁的达·芬奇再次中风,这次没能逃过一劫。按照遗愿,下葬时,达·芬奇的棺材后跟着六十个捧着蜡烛的乞丐。他的钱、画、工具、笔记和私人物品都留给了梅尔齐,葡萄园平分给了萨莱和仆人维拉尼斯,土地给了兄弟们,毛皮斗篷给了女仆。他留下的六千多页笔记、图纸和文件,大多数用镜像文字书写,充满令人费解的符号。它们不仅没出版,也好像根本不打算让人读。画作是他留给这个世界的最清晰的信号。

素描《大洪水》( A Deluge ,图4.15)属于最后的信号。当终结来临,宇宙中神秘的非物质力量在它所创造的物质中显形,这种力量形成的秩序支配着世界的诞生和毁灭,它的法则是达·芬奇孜孜以求的真相。

图4.15 《大洪水》,1517—1518年

[1] Francesco Cianchi, Carlo Pedretti, Agnese Sabato, La madre di Leonardo era una schiava? Ipotesi di studio di Renzo Cianchi , Strumenti Memoria Territorio, 2008.

[2] Angela Ottino Della Chiesa, The Complete Paintings of Leonardo da Vinci , Penguin Books, 1986, pp. 93–95.

[3] James Beck, “The Dream of Leonardo da Vinci”, Artibus Et Historiae , vol. 14, no. 27,1993, p. 188.

[4] Giorgio Vasari, The Lives of the Artists (Oxford World's Classics) , Translated: Julia Conway Bondanella, Peter Bondanella, Oxford University Press, 1991, p. 293.

[5] Keith Stern, Queers in History: The Comprehensive Encyclopedia of Historical Gays, Lesbians and Bisexuals , BenBella Books, 2009, p. 276.