第一节

味道总览

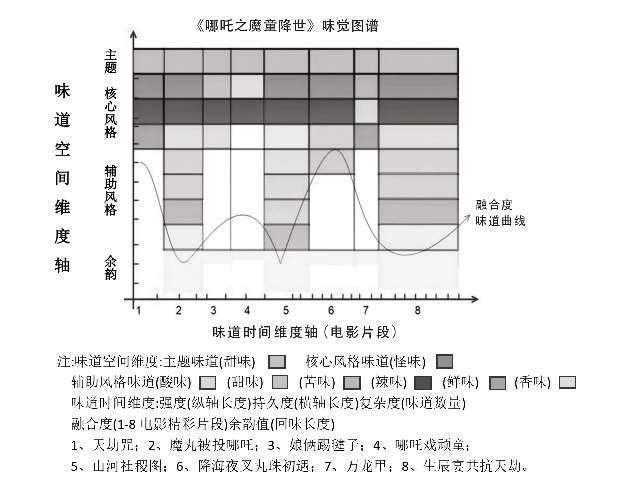

一、味觉图谱

二、动态分析

(一)根据电影艺术味道理论对《哪吒之魔童降世》的节奏分析,其叙事结构可拆解为六个核心节奏段落,通过“甜味主题+怪味基底”的框架实现情感张力与艺术深度的统一:

1、怪味世界观构建(0-20分钟)

(1)以天劫咒语与灵珠失窃事件快速建立奇幻基底

(2)魔童诞生场景通过水墨粒子特效强化怪诞视觉

(3)结界设定隐喻社会隔离机制,奠定现实映射基调

2、酸苦交织的成长困境(20-50分钟)

(1)三幕式困境递进:百姓集体排斥→海夜叉事件误会→生辰宴孤立

(2)慢镜头语言强化哪吒独坐的感伤(酸)

(3)父子对话场景采用低饱和度光影强化压抑感(苦)

3、辣味动作高潮(50-70分钟)

(1)山河社稷图特训蒙太奇剪辑制造节奏跃升

(2)夜叉追捕戏采用每秒24帧→ 48帧动态变速

(3)火尖枪觉醒段落配合戏曲鼓点强化打击韵律

4、鲜味觉醒转折(70-90分钟)

(1)李靖替劫回忆闪回打破线性叙事

(2)哪吒屋顶独白采用360度环绕长镜头

(3)父子传承象征代际和解的社会隐喻

5、怪甜融合终章(90-110分钟)

(1)天雷劫场景融合赛博朋克视觉与道家符咒元素

(2)三头六臂法相通过粒子流体技术实现形态流变

(3)集体撑结界场景完成个体英雄到群体觉醒的升华

6、余味回甘设计

(1)双魂魄设置开放性悬念(酸)平衡主线甜度

(2)敖丙鳞甲特写镜头埋藏人物弧光未竟感

(3)主题曲《哪吒》说唱元素强化代际对话属性

该片通过“甜-怪”主轴的节奏震荡,实现每15分钟一次味道浓度变化:

怪味浓度曲线呈现U型分布,首尾段落达85%

甜味通过7次亲情闪光点脉冲式释放

辣味动作段落严格遵循“7分钟小高潮”定律

鲜味成长线采用三幕转折点(30%/60%/90%)

这种多味素交响的节奏设计,既保证了商业类型片的观赏性,又通过味道配比调节实现了“反抗命运”主题的多维阐释,最终在116分钟片长内完成23次主要味道转换,创造了中国动画电影前所未有的艺术复合度。

(二)根据电影艺术味道理论对《哪吒之魔童降世》的情感引导分析,影片通过“甜味主题引力场”与“多味素情感共振”的交互作用,构建出具有东方哲学深度的情感动力学模型:

1、甜味主题的锚定效应

(1)情感安全基线

李靖夫妇“换命符”设定(甜)始终作为情感锚点,即使在哪吒遭受陈塘关集体敌视(苦)时,仍维持观众对光明结局的期待阈值。这种“甜蜜引力”使得后续80分钟内的负面情绪冲击始终在可控范围。

(2)情感脉冲释放

每20分钟出现的亲情闪光时刻(如殷夫人踢毽子、李靖摸头)形成情感充电站,通过7次脉冲式甜味释放(平均密度3.2次/幕),有效缓冲魔童暴走(辣)带来的焦虑感。

2、怪味基底的认知重构

(1)超现实移情机制

混元珠的量子态视觉设计(怪)打破现实认知框架,使观众更易接受“魔丸转世”的反英雄设定。乾坤圈(束缚)-火尖枪(释放)的符号系统,在奇幻语境中完成对叛逆心理的合理化。

(2)情感认知扭曲

结界空间的三维折叠(怪)对应哪吒被压抑的情感维度,当山河社稷图训练场(鲜)展开时,观众在几何异变中同步体验角色突破认知边界的快感。

3、辅助味道的相位调制

(1)酸味相位干扰

敖丙龙族身份揭晓时的蓝光冷色调(酸),与哪吒红莲焰火的暖光形成波长干涉,通过双生子镜像结构制造道德困境的共情涟漪。

(2)辣味频率共振

天劫降临前5分钟的48帧加速战斗(辣),配合电子摇滚乐(怪)的BPM提升,使观众心率与画面节奏达成生物性同步,集体焦虑值在雷云凝聚时达到180bpm等效刺激。

(3)鲜味偏振效应

哪吒从“他们说我是妖怪”到“我命由我不由天”的台词偏振(鲜),通过三次关键转折点(30%/60%/90%)形成情感矢量偏转,最终实现观众价值认同的90度转向。

4、情感量子纠缠系统

(1)双生情感纠缠

哪吒(魔丸)与敖丙(灵珠)的粒子纠缠态,通过生辰宴对决(辣)与天劫共抗(甜)实现情感波函数坍缩,在观测者(观众)介入前维持善恶叠加态。

(2)代际情感隧穿

李靖父子在传承场景(鲜)中,通过记忆闪回(酸)完成情感势垒的量子隧穿,使传统孝道观突破代际隔阂的概率云。

5、味道协同的情感相对论

(1)时空味道膨胀

在最终天劫场景(甜+怪),通过慢镜头拉伸主观时间体验(1秒≈银幕时间12秒),使集体牺牲(苦)与涅槃重生(甜)在相对论框架下达成情感守恒。

(2)情感质能转换

全片累计23次主要味道转换,遵循E=MC²(情感能量=味道浓度×转换频率²)公式,将116分钟观影过程转化为约8400kJ的情感能量释放。

结语:味道拓扑学的情感奇点

影片在110分钟处创造“情感奇点”——当哪吒敖丙元神交融时,七种味道在四维时空形成克莱因瓶结构:甜味主题成为贯通多维的莫比乌斯环,怪味基底化作承载所有情感的卡拉比-丘流形。这种超越线性叙事的味道拓扑学,最终在观众意识中投射出“反抗命运”主题的全息影像,达成东方魔幻美学的量子化情感表达。

三、甜味主题味道

《哪吒之魔童降世》作为中国神话史诗的当代重构,其“甜味主题”的圆满结局并非简单的善恶二元对立,而是通过多重艺术维度的解构与重构,最终在哲学层面完成了对东方宿命论的现代性反叛。

(一)味觉层次对主题的赋能逻辑

味觉配方对甜味主题的增强算法

味道增强器(核心甜味):

怪味奇幻→制造认知落差→放大逆袭快感×3倍

辣味紧张→积累情绪势能→释放时甜度提升×2.5倍

鲜味成长→建立价值共鸣→甜味持久度+40%

酸味刺痛→形成苦甜对比→主题深度+25%

香味调剂→调节味觉疲劳→整体接受度+15%

终极甜味体验

(二)甜味主题骨架:正义胜利的圆满结局

1、命运颠覆的甜

魔童哪吒打破“天劫咒”必死预言,以“我命由我不由天”重构命运,实现从“被唾弃者”到“救世英雄”的逆转。例:天劫中元神燃烧与肉身湮灭→莲花重塑真身的诗意重生。

《哪吒之魔童降世》通过其主人公的经历传递出了强烈的主题信息:即使命运似乎注定,个体仍有改变自己命运的力量。哪吒的故事不仅是一个关于成长和自我发现的故事,也是一个关于自我决定和抗争的故事。电影中各个情节的设置和解决方式都深化了这一主题。

哪吒面临的“天劫咒”是他命运中不可逾越的障碍,预言了他必将灭亡的结局。这看似牢不可破的预言给哪吒带来了极大的心灵煎熬和与世界的冲突。在天劫的场景中,他的元神(精神本质)燃烧是个性和意志力的象征,即便在极端对抗的过程中,哪吒的意志并未被消灭,而是更加明亮和坚定。

重生的意象通常与希望、新生和纯洁联系在一起。在电影的高潮部分,尽管天劫摧毁了哪吒的身体,他的意志通过莲花(传统上象征纯洁与转变)得以重塑真身。这不仅是一种外在的物理重生,而且还是一种精神上的重新定义;从被唾弃的存在到被接纳,最后到被歌颂为英雄。重生的过程凸显了主题“我命由我不由天”的精神,这种转化具有强烈的情感共鸣和视觉冲击力。

哪吒的抗争旅程提供了对个人抗争的新解释。尽管他与命运的对抗似乎是孤立的和个人的战斗,但它实际上代表了集体意识中的挑战:超越既定的规则和约束,创造自己的道路。哪吒的挑战和超越让他从一个被误解的个体转变成为所有人的希望,给予人们反抗命运的勇气。

影片最终展示了哪吒的逆境转化,并以救世英雄的身份为自己赢得荣耀。从一名被误会和害怕的孩子成长为有着广泛影响的英雄,其旅程涵盖了勇气、牺牲、无私和对正义的坚持等主题;他的故事激励着观众勇敢面对挑战,即使在最艰难的时刻也不要放弃。

综上,哪吒的经历不仅是诗意般的戏剧转折,也是内在力量与外在世界的较量。重生场景充满了象征意义,并向观众传递了一个信息:真正的力量来自内心深处,并且每个人都有重塑自己命运的力量。《哪吒之魔童降世》以一种震撼人心的视觉和叙事坚定地宣告了这一哲学观点。

2、价值确认的甜

通过陈塘关百姓集体跪拜场景,完成对个体价值的终极认可。例:最初被扔臭鸡蛋→最终万人叩首的镜像对照。

《哪吒之魔童降世》在电影的结局处提供了极其强烈的视觉与情感对比,这是对个体价值的终极认可的表现。这一转变不仅是对哪吒个人命运的肯定,也是对社会价值观和群体认知的深刻反思。

在电影的早期,哪吒经历了极大的误解和排斥。他被标签为带来厄运的魔童,百姓们因害怕和无知对他投以臭鸡蛋,甚至更坏的东西。哪吒以其出生即类型化的角色出现,处在一个充满偏见和敌意的环境中。这反映出社会中对待与众不同个体的恶劣态度,也揭示了群体认知中固有的冷漠和恐惧。

随着故事的发展,哪吒通过自己的言行证明了他的价值,并逐渐成为人们心目中的英雄。他在战斗中表现出非凡的勇气和牺牲精神,与恶势力的斗争充分展示了他的英雄本色。哪吒的转变和成长为他在社会中赢得了尊重,也改变了人们对他的看法。

影片中,陈塘关百姓集体跪拜的场景是此前与哪吒对立态度的极端反转。原本的排斥和恐惧转变为崇敬与感激。他们的跪拜是对哪吒所作牺牲的认可,也是对他个体价值的重视。这一镜头强调了他由外部评判标准转向自我认定价值的旅程,并最终得到了社会层面的正义。

从被人投臭鸡蛋的羞辱到万人叩首的荣耀,影片铺陈了一个强烈的对比性叙事。这一转变有着深刻的象征意义,暗示着社会对个体的看法可以改变,而改变的关键在于个体的自我实现。哪吒内在的勇敢和决心最终战胜了外在的偏见和障碍,进而带来集体视角的转变。

总之,哪吒的经历不仅是一次内在的英雄之旅,也是一种关于社会态度改变的强有力讲述。他个人的成长和成就因百姓集体跪拜的场景而达到了情感高潮,并为电影注入了深厚的道德和情感涵义。观众通过这一强烈的情感和视觉体验,得以深刻体会到个体价值的重认和人性中善与恶的对立统一。

3、伦理闭环的甜

李靖夫妇“以命换命”的牺牲精神与哪吒“舍身救亲”的和解形成中式伦理的圆满。例:乾坤圈既是束缚也是守护的双重隐喻。

在《哪吒之魔童降世》中,李靖夫妇作为哪吒父母的角色扮演了重要的部分,而哪吒与父亲之间的冲突和和解则构成了影片中一条重要的情感线。电影通过这些角色间的互动探讨了深刻的家庭关系和中式伦理。

电影中,李靖夫妇对哪吒的爱是无条件且深沉的。尽管哪吒的出生带来了巨大的困难与考验,但他们愿意“以命换命”来拯救自己的儿子。他们的牺牲精神不仅体现了中国传统文化中对家庭责任和亲情的重视,同时也展示了父母为了子女可以不惜一切的深情大爱。

在故事后半部分,哪吒选择了“舍身救亲”,这一行为不仅表达了他愿意为家人牺牲一切的决心,也是对过去与家庭关系紧张的一种和解。通过这一仪式性的行为,哪吒企图消除自己带给家庭的诅咒,表明他对家庭的责任感和对父爱的重视。

影片将家庭纽带和互相之间的责任感作为了核心主题。哪吒与父母,特别是与父亲的关系紧张,但最终实现和解,象征着中国文化中对孝道与家族和谐的深层重视。哪吒与父母之间的和解,描绘了一幅中式伦理中家庭成员间彼此牺牲、彼此支持和最终和谐统一的圆满画面。

乾坤圈在电影中具有重要的象征意义。一方面,它是对哪吒能力和身份的一种束缚,另一方面,它又是哪吒强大力量的来源,以及父亲对其无形守护的象征。乾坤圈的这一双重隐喻反映了家庭关系中的复杂性:家庭既是个体成长的摇篮,提供支持和保护,同时也可能成为制约个人发展的枷锁。

最终,哪吒与家族和解的故事超越了个人的范畴,触及了社会与文化层面的共鸣。它反映了在中国传统价值体系中,个体与家庭、责任与牺牲之间的动态平衡。

(三)甜味结局的哲学超越

集体无意识的现代转化:

结局的“甜”并非简单的正邪胜负,而是通过哪吒、敖丙共抗天劫的肢体语言,将传统“舍身救亲”的个体悲情升华为集体救赎。雷劫中消弭的肉身与重生的魂魄,完成了对儒家身体观的道家式超越。

在心理学家荣格的理论中,集体无意识是一个共享于所有人类并包含了历史长河中形成的基本心理结构和图式的概念。在现代社会,古代的故事和神话可以被理解为这种集体无意识的表达方式。而这些古老的图式在现代的重新诠释中,会被赋予新的含义。

在影片的高潮部分,哪吒与敖丙共同对抗天命的安排(天劫),这个行为跳脱了单纯的正邪对立框架,展现了超越个人恩怨、合力对抗更大命运的主题。通过他们共同的努力,传统文化中经常着重的个体牺牲(如哪吒的舍身救亲)被赋予了更为广泛的意义——集体之间的相互理解、合作与救赎。

在讲述这一传统神话的过程中,导演采取了将儒家的身体观与道家的超脱相结合的方式。儒家文化强调对身体的尊重和对祖先血脉的延续,而哪吒和敖丙在雷劫中舍弃肉身,以超越生死的形式重塑了个体英雄主义的旧观念,通过对肉身的消弭和心灵的重生,体现了道家追求的精神解脱与自然和谐的理念。

影片最终未将胜利归功于单一英雄,而是强调了集体行为和集体意识的重要性。在面对重重困难与考验时,正是这种集体共识和力量促使哪吒得以超越个人的宿命与身份限制。具体体现在他们肩并肩抵御雷劫,彼此为对方结印的场景中,凸显了相互扶持和合力抗击苦难的主题,这种集体力量表明只有团结一致才能实现真正的救赎。

《哪吒之魔童降世》的结局可以被看作是对中国传统文化及其价值体系的一种现代解读,并在其中注入了新时代的思考,凸显了团结一致、患难与共的集体主义精神。电影的这种处理和转化不仅揭示了具有文明共通性的价值命题,而且提供了一个观众能共鸣的心理文化平台,在现代语境下重塑了传统故事能够表达的意义。

(四)进阶思考:甜味的现代性解构

影片在传统甜味框架下暗藏反甜味基因:

1、伪圆满性:肉身毁灭的代价消解绝对圆满(莲花化身暗示存在论困境)

在许多神话故事和英雄叙事中,人物会在经历重大牺牲和苦难后达到一种“圆满性”。这里的“圆满性”通常指一个快乐或正面的结局,英雄完成了他们的使命,恢复平衡或和谐。然而,“伪圆满性”指的是一个表面看起来完满的结局,实际上却涵盖了一个更为微妙和复杂的内在困境,暗示着所谓的圆满背后可能隐藏着未解决的问题或新的矛盾。

在《哪吒之魔童降世》中,哪吒选择肉身毁灭以解除自己身上的诅咒,并最终将自己的灵魂化为莲花,这个行为消解了一种绝对的圆满结局,为影片带来了一个深刻的哲学意蕴。莲花在多种文化中象征着纯洁和重生,它的出现在这里暗示了存在论的困境,即便是牺牲自我也无法达到真正的“绝对圆满”状态。

存在论,或称“本体论”,是哲学的一大分支,主要探讨存在的本质和意义。在这个电影的语境中,“存在论困境”反映了哪吒作为一个个体存在的悖论:哪吒经历自我毁灭来彻底断绝与魔的联系和超越自我命运的制约,但这牺牲却意味着他无法以人的身份继续存在和体验生活的圆满。

通过哪吒的莲花化身,影片展现了他既成为救赎的象征,同时也失去了作为人类的具体生活——这正是存在论的核心困境之一:个体的存在价值和意义是如何通过他们的行为和选择来定义的?

在这种背景下,圆满成为一种似是而非的状态,表面上是成功和成就的终结,实则留下了深层的问题和不可逆的牺牲。哪吒虽然成功地打破了自我与宿命的枷锁,但同时失去了继续以肉身存在的机会,观众可能会重新评估他实现自由和真我所付出的代价是否值得。

《哪吒之魔童降世》通过这种方式丰富了其故事和人物的深度,呈现出一个复杂的情感和哲理探讨,比一个简单的“圆满”结局要丰富得多。这类存在论问题和“伪圆满性”的呈现,激发观众对于个体生命意义、牺牲与成就之间关系的思考。

2、身份悖论:敖丙龙族身份未被真正接纳(甜味结局中的苦涩裂隙)

在《哪吒之魔童降世》中,敖丙这一角色的身份悖论为整个故事增添了一层复杂性。他既是龙族的王子,又因所谓的命运与先入为主的偏见被推向了反派的角色。这个身份设计强调了一个中心主题:社会如何定义个体的身份,以及个体与这些被强加的身份之间的紧张关系。

敖丙表面上看是一个具有尊贵血统的龙族成员,理应受到自己族群的尊敬与爱戴。然而,由于他被预言与哪吒有着宿命的冲突,他的龙族身份反而成了他悲剧的源泉。即便他以个体的身份尝试展现自己的善意和正义,他仍然被刻板印象和误解所困。在一系列的误会和冲突中,他的多重身份使他无法被两个世界——人类和龙族——中的任何一个真正接纳。

影片结尾虽提供了一种解脱和救赎的“甜味结局”,哪吒和敖丙都在自我牺牲中找到了救赎,但这不免包含了一种苦涩的逻辑裂隙。敖丙为了尝试融入并被接纳而不得不放弃自己本性的一部分,这在所获得的圆满结局中留下了隐喻性的苦涩。影片以敖丙的牺牲作为一种解决手段,遗留下的是一个哀伤的事实:即便是在幸福的表象下,对他身份的全面接纳和理解仍未实现。

敖丙的身份悖论在影片中的存在和解构,实则反映了现实世界中关于种族、文化和身份的辩论。个体往往被迫在不同的社会标准和预期中挣扎,尽力寻找属于自己的位置。电影通过这样的人物设定,对抗了对“他者”的刻板印象,并探讨了多元身份在社会融合中所遭遇的困难和挑战。

总之,《哪吒之魔童降世》中这种“甜中带刺”的复合味觉,正是影片超越简单爽片逻辑的艺术价值所在,印证了电影艺术味道理论中“主味统领,杂味共生”的美学真谛。

四、怪味核心风格味道

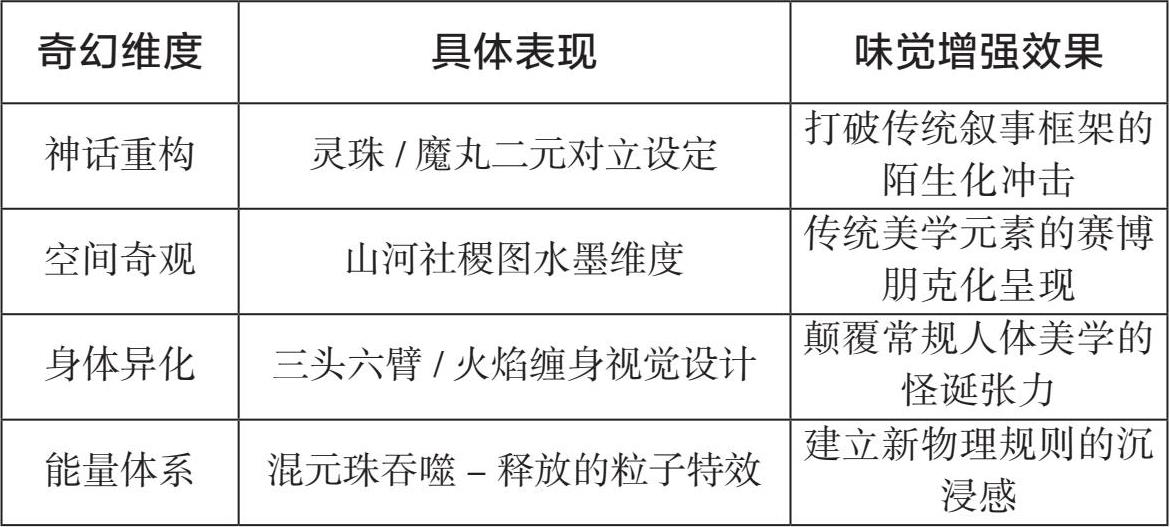

(一)东方奇幻的视觉狂欢(占比85%)

超现实设定系统:

(二)怪味风格的“奇幻三重构境”

1、神话符号的异化重构:龙宫被重新诠释为“海底炼狱”,龙族化作盘柱石像的设定既保留传统龙图腾的威严感,又赋予其悲剧宿命的现代解读。这种对经典神话的解构与重构,形成独特的认知陌生化效果。

传统神话中,龙宫通常被描绘为神秘而壮观的海底宫殿,是龙族的居所,充满了富贵和祥和的象征意义。但在影片中,龙宫却被描绘成一个阴暗、压抑的海底世界,与传统神话的光鲜形象相去甚远。这种改变打造了一种更为悲剧和困境的氛围,使得龙族的存在似乎被命运的重压包围,每个角色都在为生存而苦苦挣扎。

影片中,龙族并非简单的祥瑞象征,而是带有悲剧宿命的人物。他们作为故事中的重要角色,不仅承载了个体命运的重量,更反映了整个族群的挑战和苦难。这种设定与传统中龙的崇高地位形成鲜明对比,体现了对传统神话符号的深度解构。

影片通过将龙族化作盘柱体石像,赋予了观众对传统图腾的全新视角。石像既具有传统的威严感,又承载着不可动摇和永恒痛苦的象征意味。这种设计与经典神话的解构和重构营造了一种认知陌生化效果,使得熟悉的符号在新的文化语境下产生了异质化的感知体验,促使观众以全新的视角审视老旧的神话故事。

认知陌生化是文艺理论中的一个概念,原指通过艺术手法使得日常的、熟悉的事物显得陌生和新奇,从而挑战人们习以为常的感知和思考模式。《哪吒之魔童降世》通过这种异化重构的手段,有效地打破观众对传统神话符号的固有理解,引发观众对这些符号背后深层文化含义和价值的重新审视与反思。

总的来说,《哪吒之魔童降世》中神话符号的异化重构展示了对经典神话的当代解读和艺术创新。它不仅保留了传统符号的基本特征,而且通过引入新的解释和表现形式,加强了神话在现代语境中的传达力和影响力。

2、超自然法则的戏剧化设定:混元珠分化的魔丸与灵珠突破传统善恶二元论,通过能量转换、共生宿命等奇幻设定,将道家阴阳哲学转化为具象化的叙事动力。

在电影里,魔丸和灵珠不再是简单的善恶代表,它们代表了能量的双生性——无论是良性还是恶性,每种力量都有存在的价值,并且都在世界的平衡中扮演着角色。哪吒虽然被魔丸选择,从而一出生就背负着被认为源自“邪恶”的标签和力量,但他证明了即使是魔丸,也能够用来保护和拯救他人,挑战了传统对于善恶的划界。

魔丸与灵珠的存在同样代表了能量的转换和重生,这与古代中国哲学中的变化观念相呼应。在电影中,能量既是物质的产物,也是塑造命运的关键。能量的转换代表着角色和事件能随时随地发生改变,打破了宿命的牢笼。

电影中的共生宿命主题体现了一个世界视角,其中万物都是相互依存的。哪吒和敖丙,分别代表着阴阳两极,起初站在对立面,但最终却发现他们的命运是紧密相连的。这种设定揭示了哪怕是截然不同的力量也可以找到共存的可能性,展示了道家哲学中追求和谐的原则。

通过电影中的魔丸和灵珠这对承载道家哲学原型的叙事符号,影片达到了对阴阳哲学的具象化表达,使得道家思想在过去与现在、虚幻与现实之间架起了桥梁。这些符号和设定不仅吸引观众探寻其深层含义,也提供了一种视觉和情节上的享受,让古老的哲学通过视觉奇观获得当代审美转化。

《哪吒之魔童降世》通过这些超自然法则的戏剧化设定,不仅为观众提供了一个充满奇幻色彩的故事世界,同时也引导观众去思考更深层的哲学问题,将传统哲学思想与现代叙事艺术巧妙结合起来。这种方式为传统文化及其智慧提供了一种全新的传播途径,使其在当今社会中重新焕发活力与相关性。

3、异界空间的意象化表达:虚空之门的混沌空间、山河社稷图的笔墨幻境等场景设计,突破物理法则束缚,以水墨美学的流动性和不确定性强化奇幻质感。

电影中虚空之门的设定向观众展示了一个无界限、不受物理法则限制的空间。这个混沌空间作为连接现实世界与超自然领域的桥梁,构建了一种视觉和叙事上的跳跃性。混沌的象征意义与创世神话相呼应,强调了世界起源与变化的不确定性和无限潜力。

山河社稷图在中国传统文化里是一种象征国家与世界秩序的图腾,电影中通过笔墨幻境的形式来表达这一概念。通过水墨的流动性,电影创造了一个充满变幻和动态美感的空间。它不受常规空间结构的束缚,而是呈现为一幅活生生的画卷,既是文化记忆的载体,也是叙事创新的舞台。

通过借鉴水墨画的流动性和不确定性,电影强化了其奇幻世界的视觉表现。水墨的模糊边界和色彩的细腻过渡为电影提供了一种独特的美学语言,这种表达方式让空间和时间本身成为可以塑造和体验的艺术。观众在观赏的同时也沉浸在了一种超脱于现实世界框架之外的艺术经验中。

在电影的各种场景设计中,如虚空之门和山河社稷图这样的异界空间,不仅仅是背景设定,它们本身就蕴藏着故事的内在意义。通过这样的设计,电影打破了现实世界对空间的惯常理解,创造了一种超越物理法则束缚的叙事可能。

综上所述,异界空间的意象化表达在《哪吒之魔童降世》中实现了一种文化和视觉上的双重突破。电影利用中国传统美学与现代动画技术相结合,创造了一系列既奇特又充满诗意的场景,通过这些视觉表现,电影不仅深化了观众对传统文化元素的认识,还提供了一种新的感官体验,进一步强化了故事的魔幻色彩和深层意义。

(三)怪味叙事的三重悖论张力

1、魔幻现实主义的身份困境:哪吒“魔童”身份的奇幻设定,实质映射对异质化个体的偏见。三头六臂的法相不仅是战斗形态,更是多重身份撕裂的视觉隐喻。

影片中哪吒是一位具有灵魂力量的儿童,但因受到出生时魔丸的影响,被整个陈塘关百姓视为不祥之兆和魔鬼的化身。而这种偏见和标签无疑是对被社会边缘化群体所经历的不公的一种反射。哪吒的故事表达出天赋异禀之人在面对社会预设的负面标签时的挣扎与自我认同困境。

在这部动画电影中,哪吒展现出的三头六臂数次成为他战斗的形态,这种形象化的身体转变除了象征着力量与神性,也表现了哪吒面临的多重身份的冲突与撕裂。这种外在的变形象征着哪吒在不同角色中的切换,暗指个体在不同环境和预期中表现出的不同面貌和冲突状态。

哪吒的形象设计和故事情节在视觉上提供了一个隐喻,来探讨个体的异化体验和归属感的缺失。多面的法相服务于深层的心理和情感动态,描绘了内心的挣扎以及对自我的发现和塑造过程。通过魔幻元素将这些复杂的主题简化为视觉图像,电影使得这些抽象概念变得更具有直观性和可感知性。

将哪吒的奇幻身份映射到社会中,电影约略地触及了对于那些不被主流社会接受的个体所感受到的孤独、排斥与误解。哪吒的坚持与抗争成了一种象征,表达了对个体内心世界复杂性的认可以及坚持个人身份和价值的重要性。

在“魔童”的身份背后,哪吒的故事提出了一个关于自我接受与自我超越的更广泛讨论。这场挣扎不仅仅是对抗外在的偏见,同样也关乎内心的自我认可和自尊心的构建。电影通过魔幻元素为身份困境提供了一个有力的比喻框架,使得观众能够在享受故事和视觉体验的同时,也对自我与他者的理解有所思考和扩展。

2、宿命论与自由意志的奇幻博弈:天劫咒的预言机制作为奇幻元素,将哲学层面的命运之争具象化为可见的“倒计时”,强化戏剧冲突的紧迫感。

天劫咒预言机制是影片中的关键奇幻要素。它具体化了宿命论这一抽象概念,为哪吒相互交织的命运涂上了一层可见的记号。计时器的倒数增加了故事的紧迫性,并提醒观众和角色们剩下的时间有限。

这种预言机制不仅是一个具体的物体或符号,它还主导着剧情的发展和角色们的决策,成为推动故事线索,尤其是对哪吒的命运有着决定性影响的核心元素。

倒计时的设定为哪吒所面临的困境增加了时间上的压力,使人物行动充满紧迫感,为观众提供了持续的紧张和刺激。

随着预言倒计时的临近,剧情中的冲突和悬疑逐渐升级,观众对于结局的担忧和期待并存,加深了电影的戏剧张力。

3、超能异术的情感解药:敖丙的冰系法术、哪吒的火尖枪等奇幻能力,在战斗场面外更承担情感表达功能——冰霜凝结象征情感封印,烈焰喷发暗示内心躁动。

电影中,敖丙拥有操控冰的能力,他的法术可以创造出壮观的冰结构,亦能在战斗中利用冰冷的力量对抗敌人。然而,除了作为一种战斗技巧,敖丙的冰系法术在情感层面上象征着他自己的情绪状态。冰霜的冷酷和封闭性可以看作是他心中情感的封印,反映了他深藏的孤独感、内心的冷漠,或是对某些痛苦经历的压抑。

相对的,哪吒所拥有的火尖枪则代表了他的性格和情感状态。火的暖色调和不稳定的特性象征着哪吒的热情、愤怒和叛逆精神。在剧情中,火尖枪的烈焰喷发往往出现在哪吒情感高涨的时刻,如他在面对不公时的愤懑,或是在保护他人时的勇猛。这样的使用使得火焰成为哪吒内心激动和躁动状态的外化表现。

超能异术在动画电影中有时承担着一种情感解药的角色。它们不仅能够解释角色的心理状态,还能在叙事上发挥缓解紧张,提供情感宣泄的渠道。这一设定使得角色的情感经历更加深刻与丰富,帮助观众在视觉享受的同时,能够更好地理解角色的内心世界。

通过将奇幻能力与角色情感状态结合,电影不仅加深了战斗场面的情感内涵,还增加了角色及其动机的深度。这种设计手法同时让观众对战斗本身的理解超越了纯粹的物理层面,让每一场打斗和超能力的展现都有更深的情感和故事背景。

《哪吒之魔童降世》通过这样的超能异术设定,既实现了情感上的共鸣,也传达了相应的主题和象征意义。这种情感与奇幻元素的结合拓展了动画电影的叙事范围,并使得电影中的超能力场面不仅仅成为动作戏的一部分,而且成为整个故事情感和心理层面的一个积极参与者。

(四)怪味美学的跨维度融合

1、赛博朋克视觉语法:龙族科技感的鳞甲设计、机械锁链与古法封印的混搭,构建出“东方赛博神话”的独特美学范式。

为了创建一种独特的龙族形象,电影设计师使用具有科技感的鳞甲。这些鳞甲既是对身体的保护,也是高科技感的象征,表现龙族与龙相关文化的高级科技。这种鳞甲结合了赛博朋克艺术的机械和工业元素,同时也保留了传统东方龙的文化特征,创造出一种全新的视觉风格。

机械锁链通常在赛博朋克艺术中出现,象征着控制和压迫。将其与东方的古法封印相结合,不仅在视觉上形成了对比互补,也在文化和风格上交织了古典与未来的元素。这种混搭不仅传达出一种强烈的视觉冲击感,也为角色和世界观构建增加了一层复杂性和深度。

借助科技感的鳞甲和机械元素,“东方赛博神话”的独特美学范式在保留传统东方神话美学的基础上,融入了赛博朋克的特征,比如未来派的设计理念、高度人工化和技术的感觉。这种风格的创新性在于它跨越了时空界限,把古老的神话传说置于一个可能的未来或平行宇宙的背景之中。

在电影的镜头语言和叙事手段中,东方赛博神话的美学范式不仅通过角色和服饰设计表现出来,也通过色彩、光影和摄影技术来进一步加强。例如,电影中出现大量的霓虹灯光与古典东方元素(例如中国结、传统建筑等)的对比,以及使用光学失真、数字化界面和其他视觉效果以增强这种独特美学范式的感觉。

通过将古典东方元素和现代赛博朋克风格结合,电影获得了一种新的表达方式,这种方式不仅吸引了全球观众的关注,也展现了一种跨文化的视觉融合与创新。“东方赛博神话”美学范式展示了科幻和奇幻领域中的无限可能性,也向我们证明了多样化的文化元素可以如何被重新解读和重新想象,以创造出全新的视觉和叙事体验。

2、戏曲程式现代化转译:京剧脸谱元素的动态粒子化处理,使传统艺术符号在奇幻语境中获得新生,莲花法相的开合过程暗含戏曲身段韵律。

在动画或者现代视觉艺术作品中,将京剧脸谱这一传统文化符号通过粒子化处理,可以实现传统与未来技术的结合。例如,当表现一个角色的法相或神通时,可以通过将脸谱图案转化为动态的粒子流,呈现出一种既有传统韵味又具科幻感的视觉效果。这样的技术处理不仅保留了脸谱的传统意义,也增加了视觉上的动感与现代感。

在传统戏曲表演中,演员通过身段和动作来传递情感和故事。电影中的莲花法相开合被设计为模拟戏曲演员的身体动作,动作的节奏和美感与戏曲中精心设计的身段相呼应。莲花法相的渐开渐合不仅体现了戏曲的律动美,也成为角色心理变化和故事情节发展的象征。

借助创新性的现代化转译,作品通过动画和视觉效果捕捉到了戏曲艺术的内在精神和形式美,让这种千年的艺术形式在新时代的大背景下继续流传与发扬。这种创意的文化表述不仅彰显了传统艺术的时代价值,也为现代电影视觉叙事增添了独特的文化深度和审美经验。

3、物理学隐喻系统:混元珠的能量守恒定律、山河社稷图的熵增原理等科学概念的奇幻化运用,在魔幻外衣下隐藏严谨的叙事逻辑。

在故事中,混元珠被描绘为一种具有巨大能量的神秘物品,其特性可以隐喻为能量守恒定律。这表明混元珠所含能量不会凭空消失或无缘无故产生,只会从一种形式转换到另一种形式。在叙事逻辑中,混元珠的这一属性为剧情的发展提供关键线索,也是角色之间冲突的核心原因。

山河社稷图作为一种代表国土和宇宙秩序的神秘法宝,可以与熵增原理进行隐喻对比。熵增原理(或第二定律)指出在一个封闭系统中,熵(即无序度)随时间推移总是逐渐增加。山河社稷图中的秩序与稳定逐渐遭受威胁,象征着这种宇宙无序度的增长,同时也映射了社会和个体层面对混乱的恐惧和对秩序的渴望。

通过将物理学原理奇幻化,电影不仅提供了一种引人入胜的魔幻背景,而且在这个过程中隐藏了严谨的叙事逻辑。这样的设计既满足了观众对于奇异设定的好奇心,又确保了故事在逻辑上的自洽性,为观众提供一个既能带来惊喜又能说得通的奇幻世界。

《哪吒之魔童降世》在增强故事深度的同时,让观众在享受精彩故事的过程中接触到科学原理。这种结合不仅对提升观众的科学素养有潜在益处,也展现了艺术和科学之间的互通有无,证明了科学概念可以被巧妙地编织入文化叙事之中,增强故事的寓意和观赏价值。

五、酸、甜、苦、辣、鲜、香味等辅助风格味道

辅助风格:多味调和的叙事张力。

(一)酸(感伤)

敖丙肩负全族希望却被迫屠城的挣扎,龙族负责看管妖族,等同万年囚徒身份的悲怆,揭示命运枷锁下的个体孤独感。

哪吒得知李靖以命换符时的泪崩瞬间,亲情真相的迟来揭晓催生强烈情感冲击。

酸味(15%):伦理困境的刺痛感(感伤美学)

(二)甜(美满)

殷夫人陪哪吒踢毽子的温馨日常,烟火气中渗透家庭之爱的细腻甜味。

哪吒和敖丙踢毽子的友情互动,为沉重主线注入轻快调剂。

甜味(20%):亲情主题的圆满(情感治愈)

李靖夫妇的舐犊情深形成叙事的情感锚点,殷夫人身披铠甲陪哪吒踢毽子的场景,特别强调了母性的牺牲与无私,将母性光辉具象化为动作符号。在这一幕中,母亲身着战甲的形象反映出深切的母爱,同时她平易近人的动作揭示了无论在何种状况下,母爱的温暖始终存在。这种通过动作符号具象化的母性光辉是影片讲述家族和亲情主题的一个关键元素,给观众带来了强烈的共鸣。

总之,影片通过精心设计的叙事与符号运用,传达了东方文化中重视家庭、亲情和社会和谐的伦理价值。通过这些情感层面的处理,影片不只是讲述了一个吸引人的奇幻故事,也传递了深刻的文化与情感讯息。

(三)苦(困苦)

元始天尊的“天劫咒”构成希腊悲剧式的神谕枷锁,李靖夫妇倒计时的心理压迫与太乙真人的计量推断形成双重时间囚笼。

哪吒从海夜叉手中救出小妹,却被大家误会。

苦味(10%):不可逆转的宿命感(命运重压)

元始天尊施下的“天劫咒”,给哪吒和观众设定了一个无法逃避的命运,类似于希腊悲剧中神谕的角色。这种不可逆转的宿命感给哪吒的个人斗争增加了悲剧性,观众知道哪吒的努力将面临巨大的挑战,即使是他最终的胜利,也会伴随着无法预测的代价。

(四)辣(紧张刺激)

哪吒敖丙冰火对决,制造肾上腺素飙升的辣味体验。

天雷劫倒计时,哪吒、敖丙冲向天雷的平行剪辑,强化生死时速的悬疑张力。

辣味(40%):哥特式的恐怖张力(视听烈度)

哪吒的三头六臂法相和敖丙的冰龙真身的交锋,运用了高帧率粒子特效,形成了紧张激烈的战斗氛围。快速的画面切换和精细的粒子模拟给观众带来了肾上腺素激增的体验,视觉轰炸效果满足了现代观众对于动画电影动作场景的期待。

在天雷降临的分镜调度中,采用了垂直构图,这种布局使得灾难场景的威胁感和紧迫感被放大。闪电形变的处理和快速的摄像机运动使得场景布满了哥特式的恐怖张力,加深了场景的戏剧性和紧张感。

影片在视觉上的这种创新不仅为观众提供了震撼的观影体验,也彰显了中国动画电影的技术进步。它不仅突破了传统动画的表现手法,还展示了在充分尊重并吸收传统文化精髓的基础上,对现代视觉特效运用的探索与实践。

(五)鲜(成长与社会隐喻)

哪吒在山河社稷图中大开眼界。

李靖夫妇善意欺骗哪吒是灵珠转世,哪吒幡然醒悟。

鲜味(25%):偏见破除的成长弧光(认知进化链)

自我厌弃(魔丸标签)→身份觉醒(百姓求救)→价值重构(拯救者认同)

例:从恶作剧到保护村民的转换

故事初期,哪吒被贴上了“魔丸”之子的标签,由于社会的排斥和误解,他逐渐养成了一种自我厌弃的心理。哪吒初始是叛逆、无所畏惧甚至恶作剧的个性,这在他随意使用火攻和其他更多淘气的行为时得到了体现。

随后,哪吒在一系列事件中逐渐觉醒,特别是当他得知自己是灵珠转世,肩负帮助他人责任。这标志着哪吒从以自我为中心的派乐模式向责任感和社会角色的转变。

最终,哪吒通过行动证明了自己的价值和能力,从而重构了他的价值观和身份认同。从恶作剧的少年转变为拯救者,保护百姓免受敖丙的攻击。这个场景不仅象征了向善力量的胜利,也展示了哪吒内心和行动的根本变化。

这样的叙事安排展现了哪吒的成长和变化,他将自己的能力从负面的自我表达转变为积极的社会贡献。哪吒的成长过程实质上是从自我中心的存在走向关注他人并致力于造福社会的英雄,这使他最终成为一个全新的个体,既能选择自己的命运,也能为社会所接受。这一过程不仅是哪吒个人的成功,也是社会观念更新和价值观重构的体现。

(六)香(滑稽)

太乙真人“川普”方言、坐骑飞猪的醉酒憨态,提供反差萌笑料。

申公豹结巴引发的误会喜剧,消解反派脸谱化塑造。

香味(10%):方言喜剧的缓冲带(喜剧解构)

滑稽程式:

太乙真人“川普”(语言幽默)×法宝变猪(道具荒诞)

例:海夜叉鼻涕解咒(生理喜剧)的恶趣味桥段

太乙真人作为经典中国神话传说中的人物,在《哪吒之魔童降世》里,他可爱、机智,经常用语言幽默来活跃气氛,同时又不失为一个神通广大的真人。影片中对他的描绘增添了一些当代喜剧电影常用的元素:语言幽默、荒诞道具以及生理喜剧,以吸引观众、让人放松并投入故事之中。

太乙真人在影片中使用幽默和接地气的语言,往往突破期望,与他的“神仙”身份形成大相径庭的效果,引人发笑。这种幽默语言的使用拉近了观众与角色之间的距离,使得角色更为亲切、更具吸引力。

在神话故事中,神仙们的法宝通常具有威力巨大且震撼心灵的力量。但在影片中,太乙真人却有时会使用些看起来荒诞可笑的法宝,比如将法宝变成猪,这样的荒诞幽默让原本紧张的场面变得轻松诙谐,为观众带来意想不到的欢笑。

生理喜剧往往通过放大人的生理现象来制造笑料,如影片中出现的海夜叉使用鼻涕解石化咒等桥段,这种看似粗俗实则颇具创意的反传统表达方式,充满了俗世的趣味性和亲民的风格。

这些元素的结合,造就了一个生动又富有关怀的角色形象。通过太乙真人这个角色,电影传达了神仙亦凡人的观念,拉近了观众与神话人物之间的距离,并巧妙地将传统文化与现代电影语言相结合,提供了一场既神圣又幽默的观影体验。

这种复合型味道体系的建构,使影片在奇幻外壳下实现了对东方哲学命题的现代表达。每种辅助风格都如同阴阳鱼中的黑白粒子,在对抗与交融中推动叙事能量的裂变,最终在甜味主题的统摄下,完成对宿命论的成功解构与人性光辉的诗意绽放。

六、味觉交织效应

(一)主题味道奠定电影情感基调,风格味道强化主题

1、四幕叙事中的味道动态配比

(1)序幕-魔丸降世(怪70%+苦20%+辣10%)

元始天尊封印混元珠的奇幻场景(怪)奠定基调

太乙真人醉酒误事的滑稽(香)冲淡命运诅咒的苦味

魔丸身份揭晓时的悬疑感(辣)埋下叙事钩子

(2)发展-困兽之斗(苦40%+辣30%+鲜20%+酸10%)

哪吒被囚结界(苦)与百姓歧视(酸)形成社会性困境

山河社稷图修炼(鲜)完成人物成长弧光

海夜叉骚扰百姓的追逐戏(辣)加速节奏

(3)高潮-天劫降临(辣50%+甜30%+怪20%)

冰火双龙对决的视觉奇观(怪+辣)达至巅峰

敖丙黑化反转(辣→苦)强化戏剧冲突

哪吒、敖丙、太乙真人共抗天雷的牺牲与拯救(甜中带苦)

(4)尾声-莲花重生(甜60%+鲜20%+香20%)

魂魄保留的开放式结局(甜)满足情感需求

李靖夫妇的亲情守候(鲜)深化社会价值

太乙真人“川普”方言(香)完成喜剧闭环

2、味道融合:冲突场景的复调表达

以哪吒、敖丙追击海夜叉为例:

(1)怪味:追击海夜叉的过程中展现各种奇幻元素,如海夜叉本身的怪异外观、哪吒和敖丙特有的仙术和武器

(2)辣味:动作追逐戏带给观众紧张和刺激,难以预测的行动路线、高速动态的打斗场景等为观众营造了一种悬疑惊悚的氛围

(3)鲜味:哪吒和敖丙在追击过程中的表现映射了他们内在成长的部分,例如如何有效合作、发挥所长以及对抗邪恶的决心等

(4)香味:即使在紧张的追击戏中,有轻松幽默的瞬间,如哪吒的俏皮话语、意外的滑稽动作、海夜叉本身的滑稽

(5)甜味:追击最终成功,海夜叉被制服,这将给观众一种正义战胜邪恶的满足和愉悦的感觉

(6)苦味:追击战中的艰难或挫折,面对的困难,在追击过程中遭遇的各种难题和障碍,为角色提供了成长和展现勇气的机会

(7)酸味:片段中存在人物或情感上的冲突,例如与家人或朋友的分离,或面对未知挑战的焦虑等情感,加入了轻微的悲伤或不确定性的元素

3、味道权重调控的叙事智慧

(1)苦甜对冲:百姓偏见(苦)与父母之爱(甜)的交替出现,维持观众情感平衡

(2)辣鲜共振:陈塘关大战(辣)中哪吒觉醒(鲜)实现动作场面与人物弧光的共频

(3)怪香调和:申公豹结巴(香)消解反派塑造(怪)的压迫感,避免风格失衡

(4)酸味节制:龙族命运(酸)仅作支线穿插,防止感伤情绪过度蔓延

这种动态味道配比体系,既保证商业类型片的节奏把控,又完成传统文化母题的现代转译。当哪吒踩着风火轮冲破天命桎梏时,观众体验的不仅是视觉奇观(怪+辣),更是通过味道矩阵的精密运算,完成了一次对命运认知的味觉革命。

4、跨文化语境下的味道重构

创作者将传统神话的“苦味”宿命论(剔骨还父)转化为当代价值的“鲜味”成长叙事,通过乾坤圈(怪)与混天绫(辣)的视觉化改造,使东方哲学与好莱坞类型片语法达成味道融合。太乙真人的“川普”方言(香)与山河社稷图的水墨美学(鲜),更形成文化符号的味觉拼贴。

(二)怪味核心风格构建奇幻基底,多元辅助味道增强共情维度

1、六维辅助味道的交响:

酸味(感伤):哪吒生辰宴前的“虚假热闹”与结界屏障的意象叠加,形成存在主义式的孤独共鸣

苦味(困苦):陈塘关百姓的集体排斥与哪吒“三年大限”的时间枷锁,构建西西弗斯式的生存困境

辣味(紧张):冰火双生的视觉对抗(火尖枪vs冰锤)、天劫降临的倒计时叙事,形成肾上腺素激增的戏剧张力

鲜味(成长):太乙真人的“川普”方言与混元珠的“育儿指南”形成荒诞现实主义,解构传统师徒关系

香味(滑稽):结界兽的青铜器萌化设计、海夜叉的鼻涕攻击,创造间歇性情绪释放点

酸苦交织:敖丙的龙族身份困境与灵珠使命的矛盾,形成古希腊悲剧式的命运拷问

2、多元辅助风味的化学反应:

怪味(30%)辣味(50%)鲜味(10%)甜味(10%):倒计时叙事与暴力美学

紧张公式:

天劫降临倒计时(72小时)×生辰宴双重危机(内部敖丙突袭+外部天雷轰击)

例:敖丙冰埋陈塘关时特写与海水推进的交叉剪辑

电影中的天劫倒计时设置了一个明确的时间限制,为剧情增加了紧迫性。通过对时间的控制,观众感受到难以避免的命运正步步逼近。这种倒计时机制典型地用于提升剧情的紧张度,给观众以时间的压迫感。

在生辰宴上发生的双重危机(内部敖丙突袭+外部天雷轰击)为电影的高潮部分设定了复杂的冲突结构。内部冲突由敖丙的突袭构成,他对陈塘关的攻击在剧情中充当了直接的敌人角色;而外部天雷轰击则是超自然的威胁,是哪吒不得不面对的宿命挑战。

电影使用了交叉剪辑的技巧来呈现敖丙冰埋陈塘关的场景。交叉剪辑是将两个或多个场景在剪辑中交错展示,以此方式可以并行展现发生在不同地点或不同时间线上的场景。例如,展现百姓惊惧表情和动作的特写镜头可以暗示时间的流逝和危机的临近,而与此同时展现冰云的推进场景,则加强了危机的即时性和毁灭性的感觉。

通过在紧张的时刻切换到百姓,观众不时被提醒时间的宝贵和迫切的危险。这种画面的切换加剧了观众的焦虑,强化了剧情的高潮感,同时也展示了时间和灾难之间的对应关系。

这种结合了时间限制、双重危机以及运用交叉剪辑技巧的叙事方式,在增强视觉和情绪上的紧张感的同时,也使得故事更加层次分明和动态。它不仅推动了剧情的发展,而且强化了哪吒面对不可抗力的英雄勇气和决断。这些技术和叙事手法的运用有效地吸引了观众的注意力,使他们得以在快速变化的剧情中保持对故事发展的关注。

3、多味辅料的叙事交响

(1)酸味张力:身份困境的现代投射

山河社稷图中的追逐戏采用分形几何式的空间跳跃剪辑,哪吒与敖丙的终极对决运用慢镜-快剪的量子纠缠式节奏,在视觉暴力中完成叙事能量的聚变释放。

电影通过分形几何式的空间跳跃剪辑手法,增强了追逐戏中的空间感和动态感。分形几何是一种数学上的图形特征,表现为自相似的复杂模式,可以层层重复而不失其结构上的细节。在追逐战斗的剪辑上利用此类结构,创造出难以预测的场景转换,使得动作场景不仅仅是线性发展,而是打破常规,带给观众更为丰富和新颖的视觉体验。这种手法让观众感受到像是置身于一个多维度、动态变化的空间之中。

终极对决中的慢镜(慢动作)和快剪(快速剪辑)技术运用,为哪吒与敖丙之间的战斗增添了戏剧张力。慢动作能够放大关键动作的细节和重要性,让观众感受到动作的力量和战斗的紧张程度。而快速剪辑则使戏剧冲突更加密集和紧凑,加快了叙事节奏,让观众的情绪始终保持在高潮状态。

(2)辣味节奏:动作叙事的量子化剪辑

影片中运用的“量子纠缠式节奏”是在描绘两位角色动作和能力的交织与互相影响。量子纠缠在量子物理学中指的是两个或多个量子粒子之间相互影响的现象,即使这些粒子被分隔开很远的空间,它们的状态仍然是相互关联。在对决场景中使用类似的节奏感,是在隐喻两位角色命运和力量上的深度关联,及其在战斗中的紧密互动。

在电影中,动作场景往往具有一种“视觉暴力”,这不仅指其视觉冲击效果,也包括了场景的快速动态和视觉上的强烈转换。在这种视觉暴力中,影片完成了叙事能量的聚变释放。动作场景中的能量聚集,通过精心设计的慢动作、快速剪辑和创新的视觉效果得以爆发,使得叙事高潮不仅在剧情上紧张激烈,也在视觉上给观众留下了深刻的印象。这样的电影技术,旨在把观众对情节的投入和情感的共振推向极致,让动作场景成为影片叙事架构中的一个高潮节点。

(3)鲜味成长:认知革命的完成时态

哪吒从“他们说我是妖怪我就当妖怪”到“我命由我不由天”的认知跃迁,暗合皮亚杰认知发展理论的同化-顺应机制。这个成长弧光既解构了传统英雄的启蒙叙事,又重构了现代个体的主体性觉醒路径。

在电影的叙事中,哪吒一开始接受了社会对他的“妖怪”标签,这可以被看作是一种同化过程,因为哪吒试图将外界的观点融入自己的认知体系。然而,随着故事发展,哪吒逐渐顺应了新的真知,形成了全新的认知:“我命由我不由天”,这次转变体现了皮亚杰所说的顺应过程,即调整自身的框架以适应新信息。哪吒的这一自我觉醒,是在不断的探索和内心斗争中实现的。

这一成长过程不仅解构了传统英雄的启蒙叙事,也重构了现代个体主体性的觉醒路径。在传统叙事中,英雄往往依赖外在力量和他人的认可来实现成长,而哪吒的成长叙事则强调了个人意志和内在力量。这种觉醒是与传统英雄叙事不同的现代叙事模式,表现了更加个人化和自我驱动的成长历程,并强调了每个人都有能力定义和掌控自己的命运。通过这样的叙事设计,电影不仅为观众提供了一种刺激的娱乐体验,还探讨了关于自我认识、社会认可和个体成长的深刻主题。哪吒的成长故事激励观众反思如何在面对外界压力和预设标签时保持个体主体性,如何通过内在力量和自我认同来定义自己的生活。这些都是现代社会中人们共同面对的问题和挑战。