第七期

陈大文《铜梁山》

本期解读的合川历史文化地标是铜梁山/铜梁洞,主要视点为读书梁、金榜山,读取的诗文是陈大文的《铜梁山》。

一、历史信息

明正德初年(1506),合州举人朱璠、赵悭相约读书于铜梁山山梁上,六年后两人一起登进士。一年两进士,且与当朝东阁大学士杨廷和之子、著名才子、四川状元杨慎同榜,这可是合州一件了不得的稀罕事。

在重庆知府的极力推荐下,合州知州遂取科第吉祥之意,将铜梁山改名为金榜山,并镌刻《金榜山新名记》碑立于山巅之上。由此,铜梁山的文化意象和历史标榜又多了一层含义,有了一个转换。

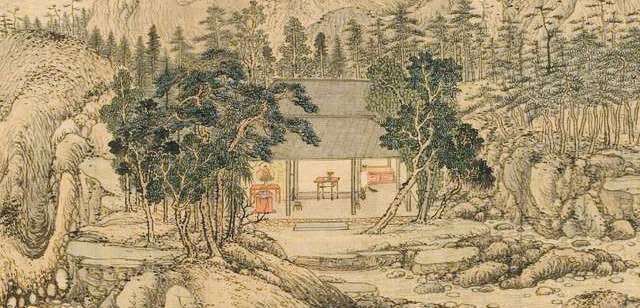

隐世书斋

然而,铜梁山厚重的历史文化积淀并非一个“金榜”之名就能够支撑和承载的,更谈不上取代。人们仍然习惯将此山称作铜梁山或铜梁洞,久而久之,“金榜山”的名称也就被人们遗忘了。

二、作者简介

陈大文(1742—1815),字简亭,号砚斋,河南杞县人,清乾隆三十七年(1772)进士。乾隆三十一年(1766)为合州吏目,后任合州知州、重庆知府、四川布政使、广东巡抚、山东巡抚、直隶总督、工部尚书、两江总督、兵部尚书等职。嘉庆帝曾有评价:在地方大员中,陈大文操守廉洁,可以外放独当一面。《清史稿》则称其:“矜尚廉厉。名位虽皆不终,要为当时佼佼。”

三、诗文推送

铜梁山

铜梁灿碧空,横亘如列案。

隔江才五里,来兹峰头玩。

闻昔闾丘师,曾栖炼元真。

玉蕊开似雪,桃竹翠拂尘。

又闻赵伯业,筑宅拥书箧。

博古堆白云,松风聚落叶。

我来访遗踪,径迷青霭重。

春深烟萝暗,岩花连雾封。

披岚入鸟道,幽禽何处噪。

不有钟磬声,危磴谁能造。

到来此山巅,此中别有天。

餐霞子焉往?丹井尚依然。

仰观天宇空,趁步朱明洞。

读书人不归,空余春风送。

还憩宿雨崖,遥情寄茅柴。

酣歌明月去,斯游在无怀。

释义: 列案,此谓铜梁山清晰易见,近在眼前。来兹,即来此。元真,犹言元气、真气。赵伯业,即赵伯宜之别业。书箧,装书的小箱子。青霭,即林峦青黑色的样子。烟萝,即悬挂的藤蔓。岩花,即盛开在险要山岩处的山花。披岚,即身披山林中的雾气。餐霞子,指隐居的高人,此处指闾丘和尚。丹井,即道家炼丹的井眼,这里泛指古人遗迹。朱明洞,代指铜梁洞。茅柴,即茅柴酒(一种乡村酿的劣质酒)。酣歌,即尽兴高歌。诗文大意如是——

万里晴空下的铜梁山,石梁横亘如书案陈列。相传唐代蜀僧闾丘和尚曾在这里修炼,修得元气满满。山上的玉蕊花开得一片雪白,翠绿的桃竹随风摇曳。听说南宋皇族后裔赵伯宜在此隐逸生活过多年,白云下有他的博古书斋,密林中有他的松风亭阁。我来寻访,路遇悬空的藤蔓幽幽暗暗,攀岩的花朵与薄雾笼成一片。置顶山巅,才发现这里真是别有洞天。不知那隐世的高人(即餐霞子闾丘和尚)哪里去了,留下这炼丹井、朱明洞(即铜梁洞)依然。不知那畅意的读书人(即赵伯宜,隐指相约在这里读书的朱璠、赵悭)哪里去了,唯有这春风送爽、明月照空的环境依旧。饮一壶茅柴村酒,晚憩在雨崖边,伴随着升起的明月高歌而还,我尽兴,我释怀!

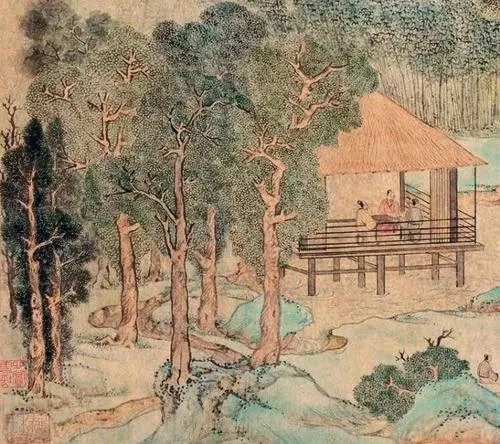

古人踏春聚会

四、鉴赏提要

作为合州官员,作者对铜梁山的历史是用心的,也是做了一番功课的。他通过写景叙事的方式,把一趟观游之旅,写成了一趟寻访之旅、一趟思古之旅。徜徉其中,铜梁山的一步一景、一踪一迹,总能给人以漫天思绪。

诗中写景,提到了“玉蕊开似雪,桃竹翠拂尘”,提到了“春深烟萝暗,岩花连雾封”,这都是难得一见的景致。

诗中怀古,由远及近,先是提到唐代修道之人闾丘,后是提到宋代的隐世高人赵伯宜,再后来又隐含提到了明代的读书人朱璠、赵悭。

作为铜梁山之旅的收获,结尾一句“酣歌明月去,斯游在无怀”,表现了作者人格的升华、境界的提升。

五、漫读拾遗

在过去,看一个地方是否钟灵毓秀、人杰地灵,最为直观的一点,便是看它是否文风兴盛、科第吉祥。因此,金榜题名的多寡是一项“硬指标”,直接昭示着一地文化的昌明与否。

铜梁山改名为“金榜山”的目的,便是要激励学子们刻苦努力,早日金榜题名。当年那段《金榜山新名记》记的就是这个改名的过程和初衷,说的便是铜梁山的“文明之象”。

“金榜山在合州涪江南岸五里许……州治、学宫皆面之,每烟雨空蒙,风日清朗,宛若图画,旧名铜梁远矣。正德辛未,郡人朱璠廷辉,赵官惟贤同第进士,欲易今名。适其同年进士天台叶忠一之来,官重庆府,推遂以见,托转属州别驾关中庞爵良贵,刻新名三大字崖石间……究其所以易名,盖因此山当郡学前实应文明之象,且今多士有所观感而兴起也。爰识颠末以示将来。” (引自张森楷纂《民国新修合川县志》)