第八期

徐帮瑛《铜梁洞》

本期解读的合川历史文化地标是铜梁山/铜梁洞,主要视点为铜梁洞、二仙观,读取的诗文是徐帮瑛的《铜梁洞》。

一、历史信息

明朝中后期的100多年间,由于张三丰在铜梁洞修炼的故事在民间广为流传,使得铜梁山作为巴渝道教圣地的地位日益显赫。道家在铜梁洞旁修筑有“二仙台”道观,用以奉祭张三丰和他的老师火龙真人。

张三丰,名全一,号三丰,明朝道士。与我们在影视中了解的那个张三丰不同,现实中,他通儒学,善书画,工诗词。元世祖中统元年,曾举茂才异等,任中山博陵县令。其人丰姿魁伟,大耳圆目,须髯如戟,一生云游四方,行踪不定。历代皇帝敕封其有“忠孝神仙”“通微显化真人”“韬光尚志真仙”“清虚元妙真君”等。

张三丰旅居合州数年,相传铜梁洞为其静坐之处。在合州,他还写过一首《濂溪祠秋夜抒怀》的回文体诗:“桥虹倒影柳塘湾,夜月明开半户闲。遥驾鹤来归洞晚,静弹琴坐伴云闲。烧丹觅火无空龛,采药寻仙有好山。瓢挂树间人影久,嚣尘绝水响潺潺。”这诗倒过来吟诵,其意境依然卓绝。

二仙台道观曾毁于明末战火,民国初年复建,改名为“二仙观”。其观楼高三层,坐北朝南,窥江而立。在这里,倚楼北望,苍茫寥廓,两江与古城历历在目。只可惜在1982年冬,因其成为危房而被拆除。不过,铜梁山作为“仙山”的印象却深深地刻在了合川民间百姓的口碑中。

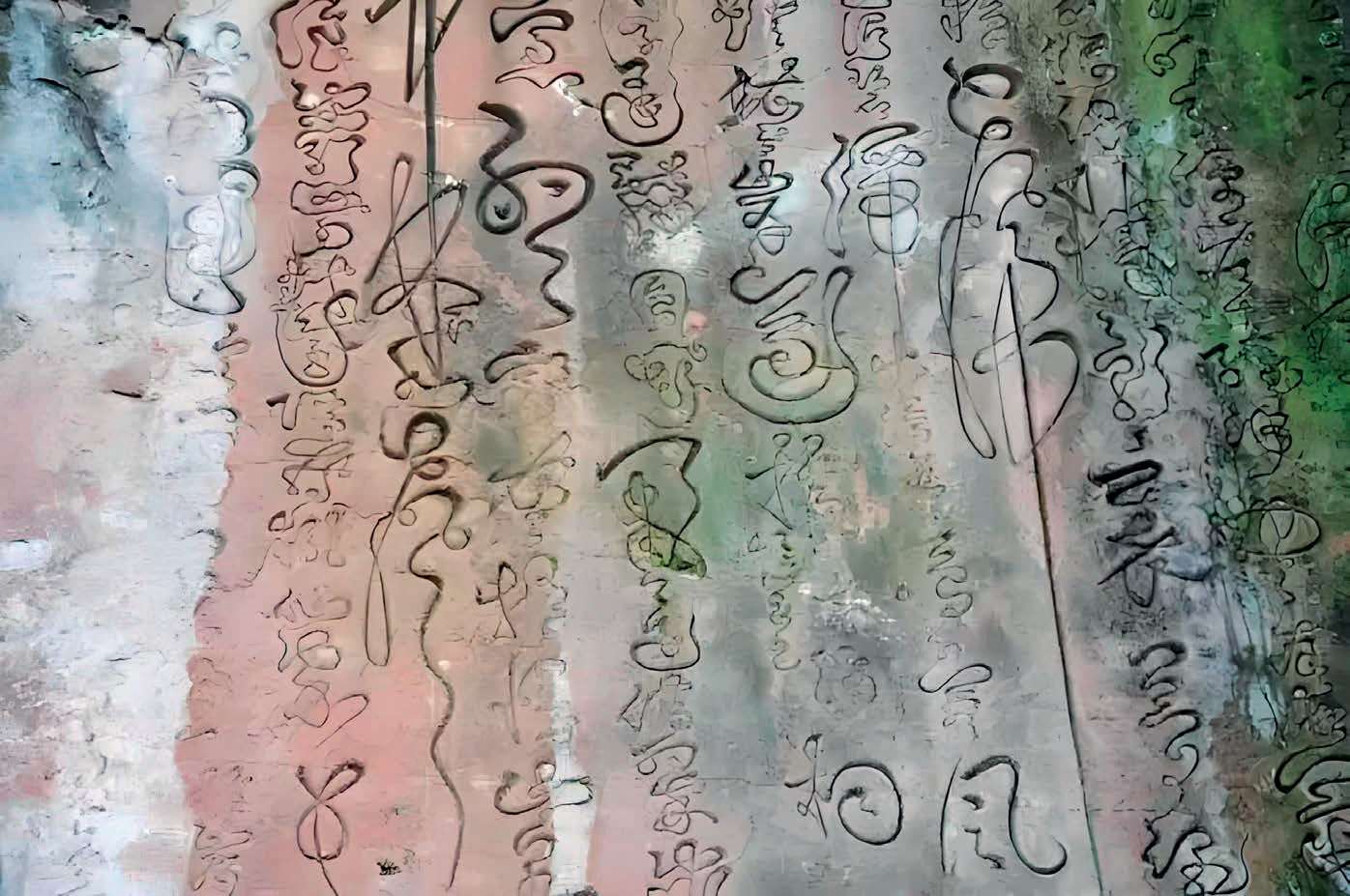

传说中的张三丰龙行大草(合川铜梁洞石刻)

二、作者简介

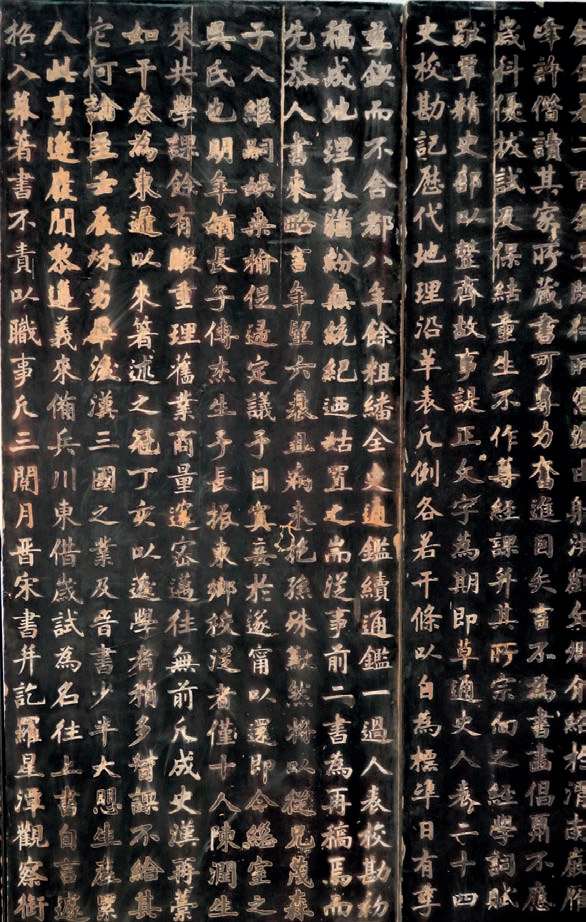

徐帮瑛(1870—1946),字晴晖,清代合州人,廪生,工诗文,善书法。光绪末年通过报捐获得县丞,后曾在江西抚署任过职。民国时弃官回合。书法作品以为清末民初史学家张森楷所书六十寿屏最为著名。

三、诗文推送

铜梁洞

归来何处可探幽?

南有一峰天外浮。

两大乾坤收洞里,

千重山水绕楼头。

石题诗句留仙迹,

履破苔痕访旧游。

羽客攀谭风月好,

浑忘世变几经秋。

释义: 该诗作于民国十四年(1925),刻于铜梁洞中。诗中所谓“归来”,系指作者辞官回乡。所谓“乾坤”,系指《周易》中的两个卦名,乾之象为天,坤之象为地;乾之作用在于使万物发生,坤之作用在于使万物生长。所谓“楼头”,系指铜梁洞附近的二仙观。所谓“仙迹”,系指唐代名僧闾丘、明代道士张三丰在铜梁洞修炼时留下的遗迹。所谓“羽客”,系指道人。所谓“攀谭”,即“攀谈”。所谓“世变”,系指民国建立后的十余年军阀混战、民不聊生。全诗大意如是——

辞官回乡后去哪儿探幽最好呢?当然是城南那缥缈悬浮的铜梁山了。铜梁山上的铜梁洞是一个道家的仙人洞,相传著名道士张三丰曾在此修炼,洞旁有为纪念张三丰和他老师火龙真人的二仙观。真可谓“袖里乾坤大,壶中日月长”,洞里洞外皆是仙境。循着他们留下的诗文题刻,旧地重游,我仿佛感受到了他们那种论道于清风明月间的悠然状态,全忘了这十几年来世间的纷繁战乱。

四、鉴赏提要

作为道教“仙山”的铜梁山,有两大特质:一是“幽”,二是“浮”。作者以自我设问、自我回答的方式,开篇便引人遐想,无意中把我们带进了一个古木参天、山石林立、飞鸟啼鸣的幽深之处。这里或百花盛开,光彩夺目;或云雾缭绕,若隐若现,犹如一个天外悬浮的蓬莱仙境。

“两大乾坤收洞里,千重山水绕楼头。”合川人民喜欢用“铜梁洞”指代“铜梁山”,其玄机正在于此。乾坤代表天地万物,山水喻作天下。洞里乾坤也好,洞外山水也罢,说的都是修道之人,更准确地说是作者的内心世界。“胸中有沟壑,腹里有乾坤。”因为有过坎坷,有过苦难,也有过努力的拼搏,我们才会对宇宙万物存有深刻的敬畏,知道自己在宇宙间处于何种地位,并能以此作为行为的准则。

传说中的张三丰修行处(刘勇摄)

铜梁山的清风明月,为道家所乐道,为避世者们所称颂。然而,民国建立后的十几年却是军阀混战、民不聊生。全文以此作结,意味深长。

五、漫读拾遗

徐帮瑛所书张森楷六十寿屏(合川区文物管理所供图)

除传说中的道教遗迹外,铜梁山上还有数方张三丰的书法刻石。

张三丰的书法以行笔速度快、弧线圆圈多、直线夸张为特点,其风格既亲和圆润、绵密紧凑,又锐气非凡、无坚不摧,有一种龙游四海、捉摸不定的态势,被称作龙行大草。

铜梁洞张三丰龙行大草勒石的四首唐诗分别是:刘长卿的《赠别严士元》、戴复古的《月夜舟中》、王维的《敕借岐王九成宫避暑应教》、杜牧的《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》,大家不妨找来读读。